Prólogo

O inferno é uma coisa íntima. Cada um sofre à sua medida e o diabo é um alfaiate. No meu inferno pessoal, por exemplo, há um gato que mia enquanto eu tento escrever. Há obras no prédio, alarido na rua, burburinho na escada. Há um mascar de pastilha que ensaliva o silêncio. Aqui que ninguém nos ouve, tudo isto está mesmo a acontecer e a encher-me a cabeça enquanto olho o ecrã vazio — até quando estas obras; por que raio quis eu um gato; quanto dura uma chiclete? — mas a única questão que se aproveita para a prosa é esta: o ruído de fundo faz de mim bicho do mato. Nas lojas de roupa confundo os provadores com a cabine do dj; nos restaurantes estou sempre à espera que alguém abra a pista; no cinema sinto-me rodeado de galinhas que cacarejam e bicam milho. E assim fica feita a minha declaração de interesses para o que se segue.

Foi com entusiasmo que me dei conta de que os listening bars começam a pegar moda por cá. O fenómeno nasceu no Japão nos anos 50. Era o princípio da época de ouro do hi-fi, o vinil começava a fixar-se nos formatos de 33 ⅓ e 45 rotações, as aparelhagens high-end chegavam ao mercado doméstico. O mundo empenhava-se em ouvir melhor som e os japoneses, como é seu hábito, elevaram a coisa ao ritual, criando este conceito de bar onde o respeito pelo som é absoluto e a liberdade da conversa é relativa.

Nos últimos anos, o formato foi sendo recuperado em cidades de todo o mundo, e Lisboa não é exceção. Eis então que decido aventurar-me nos dois novos listening bars da cidade: o Dahlia e o Boavista Social Club. Imaginem: quinta-feira à noite, entram num bar, a sala cheia, as luzes baixas, toda a gente de copo na mão, mas ninguém fala, apenas ouve a música. Melhor ainda, escuta-a. Já imaginaram? Pois não é nada disso que se passa aqui.

Dahlia

(3 estrelas ***)

Cresci a ouvir dizer que enquanto se capa não se assobia. Era apenas um dito — que eu saiba ninguém da família alguma vez se dedicou a castrar porcos — mas ficou-me. A ideia é que não se consegue dar a uma coisa a atenção que ela merece se estivermos distraídos com outra. E é aqui, atalho desde já, que começa o meu problema com este dois novos spots lisboetas: ambos se apregoam como bares onde se ouve música e se pode beber vinhos naturais e comer alguma coisa; mas ambos são, na verdade, restaurantes onde se bebem vinhos naturais e também se pode ouvir alguma música. Comecemos pelo Dahlia.

São 19h15 de uma quinta-feira chuvosa, ainda hora de Inverno, e a sala está composta. O espaço não é grande, as mesas estão tomadas, sobram apenas uns lugares ao balcão com vista para a coleção de vinil que se ocupa toda a parede (fica a dica: reservar sempre). Conto 12 clientes, portugueses somos apenas dois, o par menos aperaltado. No prato roda música sul americana que o Shazam não reconhece, mas não é preciso: Brazilean Beats, uma coletânea de sons tropicais vintage editada pela Mr Bongo. Sempre que um disco toca, a capa fica em exposição no balcão até que acabe. E o princípio é sempre levar cada álbum até ao fim. Gosto disso.

© Dahlia

Por esta altura já me entretenho com as entradas. Ótimo o flatbread caseiro (3€), com um tahini com maçã a servir de dip, melhor ainda a pakora (4€), três pecinhas de legumes entrelaçados, envolvidos em polme de grão e ligeiramente fritos, servidos com um molho de coco picante. Bem bom. O ambiente é animado, sons de shakers, azáfama de balcão, gargalhadas, boa disposição. Dito de outro modo, a algazarra típica de qualquer bar cool de Cais do Sodré onde o inglês é língua franca. Ninguém está listening coisa nenhuma.

Para me orientar na carta de vinhos, o empregado simpaticamente dobra a espinha e cochicha-me ao ouvido. Conto umas 25 entradas, com referências que vão de Portugal à Nova Zelândia, e o pouco que percebo chega para perceber que esta malta percebe disto e que não se limita às banalidades do costume. Daí a nada chega à mesa um Suertes del Marqués 7 Fuentes, tinto natural de Tenerife, 7,5€ o copinho. Boa acidez, levezinho, talvez em demasia para as minhas escolhas condimentadas, no aroma uma leve reminiscência a adubo natural, nada que me incomode um rapaz de província. Na mesa ao lado, um casalinho francês parece estar na beijoquice. Olho discretamente, percebo que apenas se assomam, soerguendo o rabo para não erguerem a voz. Amorosos.

A lista do Dahlia não é grande, compromete-se com a produção local e promete ir mudando com a estação. Na carta, há três entradas (duas já cá cantam), quatro pratos vegetais (todos com opção vegan, claro), quatro pratos de carne e peixe, três sobremesas. Belíssima a beterraba com laranja e vinagrete de pistáchios (7,5€); simpático o franguito fumado com farofa e limão, bicho do campo como eu, uns rebentos de alho francês a dar um bom apontamento (15€); sem graça a massa com berinjela, caju e molho de tomate (12,5€): a massa fresca, como prometido, feita na casa, um ligeiro sabor integral, mas o conjunto adocicado e dar para o desenxabido.

© Dahlia

Passa agora das 20h30 e o Dahlia está lotado, uma babel de conversas sobrepostas, tudo gente com boa pinta, tudo a correr com boa onda. Nos bancos altos, pessoas sentadas a dançar com as ilhargas e os glúteos enquanto se inclinam para falar entre si. Atrás do balcão, o shaker não pára de chocalhar e do magnífico par de colunas Rogers empoleiradas na parede sai agora o som de outro disco. Não sei o que é, não prestei atenção. Ninguém prestou.

Boavista Social Club

(4 estrelas ****)

Passo ao Boavista Social Club, outro listening bar nascido uns quarteirões adiante, no lugar do saudoso Pistola y Corazón, à Rua da Boavista. Vinil, vinhos naturais, comidas sazonais numa ementa curta para partilhar — por aí tudo igual. Mudam as colunas (Klipsch Palladium, quatro nas paredes, duas centrais atrás do balcão), muda a música (Chet Baker a murmurar tristezas) e mudam pormenores que fazem toda a diferença: são 19h15 de uma quinta-feira soalheira, já hora de verão, a sala ainda quase vazia. Para um rapaz avesso a chinfrim, começa melhor. A ver.

© Boavista Social Club

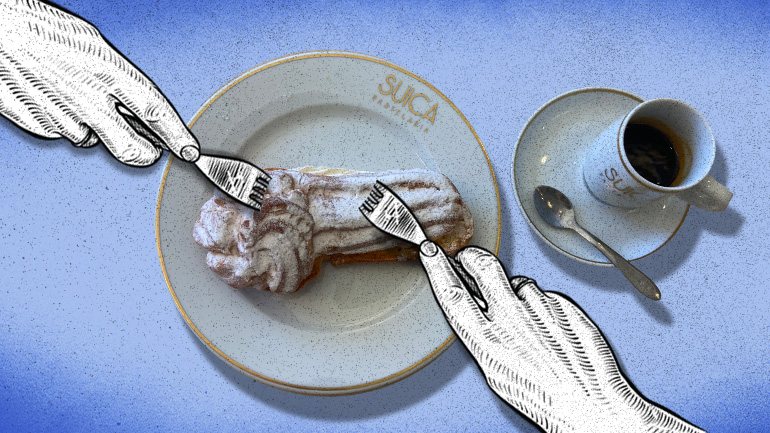

A carta é ainda mais curta. Umas anchovas, uma seleção de queijos, quatro pratos vegetarianos, dois de carne. As doses são mais curtas também (dica: isto não é para vir com fome). De entrada, quatro espargos fininhos no ponto de cozedura, creme de caju (leve, fofo, saboroso) e furikake, um preparado japonês à base de peixe seco moído e sésamo que normalmente se aplica no arroz e que dá um sabor tostado ao conjunto. Poucochinho para os 8€, mas muito bom. Acompanha um Aphros Loureiro 2020, escolhido de uma lista curta mas criteriosa de oito vinhos naturais a copo (dois brancos, dois tintos, dois rosés, dois espumantes). Um copinho de 15 cl por 5€, o que vai dar 25€ por garrafa. Lá fora custa perto de 10€, nenhum escândalo.

Daqui, sigo para os dois pratos de carne. Muito boa a vitela com couve flor e grelos (12€), um naco dois dedos de lombo selados a gordura, a peça tostada por fora, os grelos, pequenos, rijinhos, amargos, a dar contraponto à couve flor adocicada, reduzida a um creme fofo. Melhor ainda o tártaro com molho tonato (10€), a maionese com o atum desfeito a colar os cubos de carne. As doses são minimalistas, mas o cestinho de bom pão da Gleba ajuda a matar o bicho. Acompanha um Raiz Tinto 2020 de Tiago Teles, ótima sugestão da casa, um bairrada aveludado que, noutras circunstâncias, nem toparia como vinho natural.

© Boavista Social Club

Meia hora depois e a sala está quase cheia (nova dica: também é bom reservar), mais uma vez o único par português está nesta mesa, e aqui até o serviço — também de uma simpatia inatacável — se faz em inglês. O registo da sala mantém-se mais tranquilo, a acústica ajuda, o sistema de som, arrisco dizer, também. Ezra Collective, Donald Byrd, mais Chet Baker, tudo segue num registo jazz sereno, bem pensado, que mantém as hostes mansas e a comunicar em voz baixa. Ainda assim, um restaurante com música. Toda a gente eating, drinking, talking, enjoying. Mas listening, tá quieto. Numa casa de fados era tudo corrido.

Epílogo

A minha curiosidade desvia-se então para esta ideia comum de que o vinil se ouve melhor sem sulfitos. Não sou consumidor assíduo de vinhos naturais, mas aprecio a ideia. É querer concentrar a produção do vinho na arte essencial de fermentar mosto de uva, reduzindo ao máximo todas as adições e intervenções. Quem o faz procura um produto mais puro, menos industrializado, mais ligado ao chão onde as uvas nascem. Por mim, nada contra.

Já do vinil sou consumidor e também aprecio a ideia. É querer recuperar uma qualidade de som analógico menos comprimido e normalizado, voltar à alta fidelidade, resgatar uma experiência de contacto físico com o objeto, reaver a integralidade da obra num tempo em que a música se desmaterializou e fragmentou. Mais uma vez, nada contra. É certo que o vinil já é de novo o formato físico mais vendido, mas a maioria do que chega ao mercado são cópias digitais prensadas em disco. Lá se vai o analógico e assim até um ficheiro wav 96/24 pode soar melhor, mesmo que muita gente não dê pela diferença, da mesma forma que não distingue uma dourada de mar e outra de aquário. É preciso prestar atenção. E entretanto quem se está a distrair do assunto sou eu.

O que temos, num e noutro caso, é a vontade de olhar para o antigamente em busca de um caminho da modernidade. É uma tendência estética do nosso tempo. E por isso é normal que o público que procura uma coisa se deixe também seduzir pela outra, da mesma forma que é sensível à cozinha sustentável que ambos os restaurantes prometem. No fundo, é sobretudo um encontro de modas. Analógico rima com biológico, natural rima com sazonal, e tudo isto rima lindamente com o Instagram. Com grande pena minha, só não rima com listening.

A moda está cada vez mais retro. Por mim, que às vezes sinto que parei no tempo, encantado. Um dia destes — digo para mim mesmo — ainda saio à rua e percebo que estou na berra. Acho piada à ideia e rio-me. Uma das grandes vantagens de falar sozinho é ter a certeza de que alguém está a ouvir.

Entretanto, até o sacana do gato já dorme.

Hei-de voltar.

O Experimentador Implacável é uma figura fictícia criada por Arnaldo Valente, que por sua vez é pseudónimo de outro fulano. É homem de palavra e só não dá a cara porque precisa dela para fazer a barba. Tende pouco para as tendências, não é muito sensível às sensibilidades, é fascinado por coisas sem importância e insiste em brincar com coisas sérias. Só fala do que experimenta, embora não possa falar de tudo o que já experimentou.