Imagina-se melhor aquilo que melhor se conhece. Philip Roth garantia que os factos narrados nos seus livros eram produto da imaginação e que o leitor não devia pensar que personagens como Nathan Zuckerman ou David Kepesh eram projeções auto-biográficas do autor. Mas, como escreveu o crítico Adam Thirlwell, “a alegre essência da sua obra tem sido o seu amor pelo risco de uma contaminação completa, de fazer com que a vida e a arte funcionem como disfarces uma da outra.” O próprio Philip Roth, em entrevista à Paris Review, em 1984, deixava bem explícito o seu método:

“Escrever falsas biografias, uma falsa história, misturar uma existência semi-imaginária a partir do drama real da minha vida é a minha vida. Tem de se retirar algum prazer deste trabalho, e é isso. Andar por aí disfarçado. Representar um papel. Fazermo-nos passar por algo que não somos. Fingir.”

Morreu Philip Roth, um dos escritores norte-americanos mais marcantes do século XX

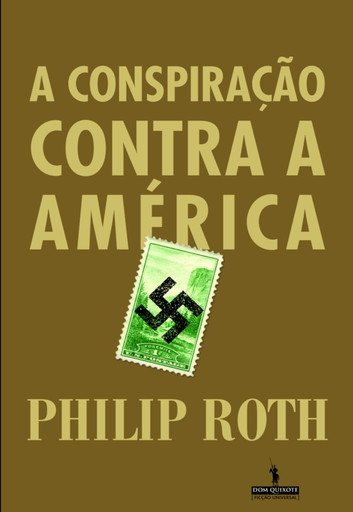

Porém, o fingimento em literatura pode ter consequências reais muito sérias. Philip Roth sentiu-as quer na vida íntima, quer na vida literária, ou na avaliação desta por terceiros. Quem mistura as duas dimensões arrisca-se a ser devorado por ambas. Em 1994, a atriz inglesa Claire Bloom, a grande paixão da vida de Roth, deixou-o porque, em parte, estava farta das “traições imaginárias” que o autor, usando como procuradores os seus personagens, perpetrava nos livros. A separação de Bloom, e a reclusão que se seguiu, teve efeito imediato na obra de Roth que partiu então para uma série de livros que o consagrou definitivamente: Teatro de Sabbath, Pastoral Americana, Casei Com um Comunista, A Mancha Humana, A Conspiração contra a América e O Animal Moribundo.

A consequência na avaliação da obra de Roth foi uma desvalorização das suas capacidades inventivas (justamente o que ele temia), como se não fosse capaz de escrever a não ser sobre ele próprio. Quando, há uns anos, um dos membros da Academia Sueca se referiu à literatura norte-americana como sendo “insular”, muita gente pensou que esta era uma crítica velada ao “umbiguismo” de Roth e à sua imperícia para se libertar das questões paroquiais do grupo étnico em que nasceu e do ambiente cultural do espaço geográfico em que foi criado.

“Pastoral Americana”

No caso de Roth, a “insularidade” ou o “umbiguismo” também assumiram contornos classificados pelos críticos como “misóginos”. A juntar a isso, reconheça-se que Roth não era um prosador do calibre de um Saul Bellow, outro judeu americano que, ao contrário dos seus contemporâneos, viu a sua obra reconhecida com o prémio Nobel. Mais do que esquecer as qualidades de Roth, o que este rol de acusações faz é mais grave: transforma essas qualidades em defeitos. É verdade que a questão da identidade judaica é omnipresente na obra de Roth e que, no conjunto de livros acima citado, o romancista fez da América contemporânea o seu tema (mesmo numa distopia como A Conspiração contra a América, a questão identitária é fulcral e, para dar mais combustível às acusações de “umbiguismo”, a história é contada da perspetiva de um rapazinho judeu chamado Philip Roth). Mas o conde Tolstói escreveu sobre russos e, hoje, muitos escritores afro-americanos (alguns nem sequer americanos) ganham a vida a escrever sobre o que é ser negro na América, muitas escritoras dedicam o melhor do seu talento a escrever sobre a condição feminina, e há quem cruze as duas e aborde literariamente os problemas das mulheres negras na América.

Atualmente, a cultura judaica parece-nos indissociável da identidade americana, como se as duas tivessem sido pensadas em simultâneo, como se se tivessem entrelaçado harmoniosamente desde o início dos tempos. Ora, se uma história como aquela que é narrada em Conspiração – o triunfo de um candidato nazi nas eleições presidenciais norte-americanas de 1940 e a consequente perseguição aos judeus em território americano – é plausível é porque existia de facto anti-semitismo na sociedade americana na década de 30 e porque a forma como os judeus e os seus descendentes se viam a si mesmos no interior da narrativa da nação ainda era instável. E foi através das narrativas – na literatura e também no cinema – que os judeus se fixaram como parte da paisagem americana e não como um elemento estranho.

Num ensaio sobre a literatura judaico-americana intitulado “Promised Lands” (TLS, 15 de Abril de 2016), Morris Dickstein destaca a importância de um livro como As Aventuras de Augie March (1953) nesse processo:

“Ao fazer de Augie March um descendente de Huck Finn, Bellow tinha ultrapassado o paroquialismo dos escritores judeus do período anterior à guerra trabalhando dentro da maneira de ser americana, filtrando temas nacionais através da sensibilidade judaica urbana.”

O mundo em que os judeus da geração de Philip Roth cresceram não é o mundo em que hoje vivemos: este foi o mundo que Roth ajudou a construir. Como escreveu J. M. Coetzee numa recensão a A Conspiração contra a América, “a judaico-americanidade não é apenas uma mistura, é um composto. Não é possível subtrair um elemento (seja a “judaicidade” ou a “americanidade”) e ficar apenas com o outro.”

América, corpos e almas: Philip Roth foi um anatomista do século XX

Ver na contribuição de Roth para a fixação literária dessa identidade judaico-americana um mero feito paroquial é quase o mesmo que dizer que a A Divina Comédia é um livrinho de intrigas florentinas. E, mesmo sublinhando novamente que a questão judaica não está ausente nem sequer dos seus livros mais “virados para fora”, seria insensato não perceber o peso relativo do “eu” num livro como O Complexo de Portnoy e num livro como Pastoral Americana: “O alcance cultural mais abrangente pode ser detetado no próprio Roth no contraste entre livros mais antigos como Portnoy e outros posteriores como Pastoral Americana e A Conspiração Contra a América, livros envolvidos não apenas em demónios pessoais mas nas convulsões de várias décadas da sociedade americana”, escreveu Dickstein.

“O Complexo de Portnoy”

A questão da misoginia é aparentemente mais complexa. Em certos livros (O Animal Moribundo, A Humilhação, A Mancha Humana, Teatro de Sabbath ou O Fantasma Sai de Cena) são recorrentes as fantasias sexuais que envolvem um velho e mulheres mais novas e como o ponto de vista é o do homem a acusação de misoginia tornou-se quase obrigatória. É como se os narradores fossem frequentemente possuídos pelo espírito de Fiódor Pávlovitch Karamázov, o pai Karamáv:

“Um sensualista depravado. Um velho libertino solitário. Um velho com as suas raparigas novas. Um grande palhaço que instala um harém de mulheres dissolutas na sua casa.”

Estas palavras encontram-se em O Animal Moribundo [2001]. É assim que David Kepesh, narrador e protagonista do romance, e que apareceu pela primeira vez no gogoliano The Breast [1972], descreve o personagem de Dostoiévski e, de certo modo, se descreve a si mesmo. Aos sessenta anos, Kepesh é uma sumidade cultural que há muitos anos optou levar uma vida licenciosa em que o prazer é o fim último. A relação com Consuela Castillo, uma jovem de 24 anos de origem cubana, abala os fundamentos da sua vida de sátiro. Roth teria de ser muito ingénuo para não antecipar eventuais leituras auto-biográficas. Afinal, como o próprio reconheceu, a sua vida tinha sido isso.

Acontece que a insistência em fantasias sexuais senis, bem como a relevância do sexo na sua obra, estão tingidas por cores outonais, assombradas pela velhice e pela proximidade da morte, de um modo mais melancólico em livros como Indignação e A Humilhação, e de modo mais abrasivo em Teatro de Sabbath e O Animal Moribundo, livros cuja eloquência raivosa, segundo Coetzee, é “deflagrada pela brutal resistência do mundo à vontade humana ou pela perspetiva de aproximação da extinção.”

Teatro de Sabbath é mesmo o livro em que isso se torna mais evidente, como bem notou o crítico James Wood num brilhante ensaio sobre o romance. Na opinião de Wood, nos romances imediatamente anteriores ao Teatro, o sexo “deixara de ser subversivo ou importante e passara a ser uma mera inevitabilidade.” Mas através de Mickey Sabbath, o protagonista do romance, o sexo voltava a ser tão importante como em O Complexo de Portnoy e as personagens femininas não eram “meras nuvens do desejo masculino”.

Wood viu em Sabbath o símbolo filosófico de um niilismo que, no seu desespero existencial, canaliza todas as forças para o sexo, que deixa então de ser uma atividade lúdica, um passatempo aeróbico, e se transforma numa arma metafísica, a única de que o homem dispõe para enfrentar a morte. O que vale qualquer outra fantasia sexual em comparação com a suprema fantasia erótica de vencer a morte? “Sabbath quer, literal e figuradamente, foder o mundo”, daí que a decadência física seja tão desoladora.

Para quem não acredita na existência da alma, tudo começa e acaba no corpo, é nele que embate toda a metafísica. “O corpo contém, tanto como o cérebro, a história da vida” é a epígrafe, de Edna O’Brien, em O Animal Moribundo. A “masculinidade ferida” de Roth é, na verdade, a humanidade ferida. Os animais moribundos não são os homens, somos todos nós, homens e mulheres, e o sexo é a nossa trágica, patética e sublime contestação à inevitabilidade da morte.

“A Conspiração Contra a América”

“Em cada pessoa calma e sensata está oculta uma segunda pessoa apavorada com a morte”, diz David Kepesh quase no final d’O Animal Moribundo. Sem o sexo, que nos dá a ilusão precária de a enfrentar, resta-nos aprender a lidar com ela. Dessa aprendizagem fazem parte as visitas a cemitérios. É o que Mickey Sabbath faz quase no fim do romance, para visitar as campas dos familiares.

É também num cemitério que começa Todo-o-Mundo (2006). O romance narra vários episódios da vida todo-o-mundo, everyman, o homem comum, e culmina numa cena em que o protagonista conversa com um coveiro e o observa a trabalhar, a abrir as campas. No final da conversa, agradece-lhe a “boa lição que lhe deu.” Sobre esta passagem, que se prolonga por algumas páginas, J. M. Coetzee escreveu o seguinte:

“As dez páginas deste episódio modesto, mas de uma composição maravilhosa, ensinam de facto boas lições, e que não servem apenas para os velhos: como cavar uma sepultura, como escrever, como enfrentar a morte.”

Philip Roth, para quem envelhecer era uma lenta aproximação ao temível vale da sombra da morte, deixou-nos a lição nos livros.

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor de “As Primeiras Coisas”, vencedor do prémio José Saramago em 2015, e de “Hoje estarás comigo no paraíso”