Índice

Índice

O historiador israelita Yuval Noah Harari (n.1976), autor favorito, guru e luzeiro das elites políticas, empresariais e académicas de todo o planeta, está de volta com mais uma “obra de grande fôlego” sobre a história e destino da humanidade. Após um livro focado no passado – Sapiens: De animais a deuses: Breve história da humanidade (2011), o primeiro a granjear-lhe fama global –, um livro consagrado a especular sobre o futuro – Homo Deus: Breve história do amanhã (2015) – e outro consagrado a analisar as escolhas que se nos deparam no presente – 21 lições para o século XXI (2018) – Harari combina em Nexus: História breve das redes de informação, da Idade da Pedra à inteligência artificial olhares sobre o passado, presente e futuro. O livro surge nas livrarias portuguesas poucas semanas depois da publicação original (Nexus: A brief history of information networks, from the Stone Age to AI), com tradução de Miguel Romeira e edição da Elsinore, o que atesta o louvável esforço das editoras de hoje para disponibilizar aos leitores as mais recentes produções do espírito humano e também a invulgar popularidade de que Harari goza.

A capa da edição portuguesa de “Nexu”, de Yuval Noah Harari (Elsinore)

Nexus é, em boa medida, uma história da civilização contada do ponto de vista das redes de informação; segundo o autor, “este livro assenta na ideia fundamental de que a humanidade conquista poder desmesurado graças à articulação do trabalho de muitos, mas que a própria estrutura dessas redes colaborativas dita que façam mau uso do poder conquistado” (pg. 12), e parte do pressuposto de que “a informação não é a matéria-prima da verdade [como julgam os ingénuos], mas tão pouco é simplesmente uma arma [como crêem os cínicos]. Entre um extremo e o outro, há campo suficiente para acomodar uma perspectiva mais matizada e esperançosa das redes de informação e da nossa capacidade de fazer bom uso do poder que temos” (pg. 28).

As religiões do Livro

Como já fizera em Sapiens, em Nexus Harari desmonta ideias feitas sobre a história e revela novas facetas de inovações tecnológicas e eventos históricos supostamente bem conhecidos, amplamente debatidos e minuciosamente escrutinados. É o caso dos livros sagrados, como a Bíblia e o Alcorão.

Se a escrita nasceu, originalmente, para dar resposta a problemas administrativos (inventários de bens, posse de terrenos, cobrança de impostos), as religiões não tardaram a usá-la para os seus próprios fins: “O livro enquanto tecnologia religiosa ganhou importância no decurso do primeiro milénio antes da Era Comum. Depois de dezenas de milhares de anos a receber mensagens dos deuses via xamãs, padres [talvez o termo “sacerdotes” fosse preferível], profetas, proferidores de oráculos e demais mensageiros humanos, movimentos religiosos como o judaísmo trataram de persuadir os fiéis de que os deuses lhes falavam através do […] livro” (pg.117-18). Claro que a decisão sobre quais seriam as mensagens das divindades ficou em mãos humanas, não só nas dos que receberam e registaram as palavras divinas, como nas dos compiladores e “curadores” que seleccionaram, entre uma grande diversidade de textos, quais mereciam fazer parte do cânone, e nas das autoridades religiosas que sancionaram a selecção e a redacção final.

Moisés e os Dez Mandamentos, por autor anónimo, Holanda, c.1620-24)

Diz Harari da Bíblia hebraica que, “dando-se o livro sagrado por fechado e aprovado, entendia-se que os judeus tinham passado a ter acesso directo ao dito ipsis verbis por Jeová, não podendo uma única palavra ser alterada ou apagada por humanos falhos ou instituições corruptas” (pg. 121), ainda que o livro tivesse, na prática, sido obra de “humanos falhos” e “instituições corruptas”, ou, pelo menos, de humanos e instituições com as suas idiossincrasias, os seus enviesamentos e as suas agendas. A passagem do tempo fez, inevitavelmente, com que fosse olvidada a intervenção desses indivíduos e instituições na elaboração dos livros sagrados e estes ganhassem uma natureza monolítica, eterna, perfeita e estritamente divina. Estas considerações de Harari sobre a Bíblia hebraica aplicam-se, claro, igualmente à Bíblia cristã (acrescida do Novo Testamento) e ao Alcorão (largamente inspirado nas duas Bíblias).

Harari faz um breve historial das decisões que presidiram à selecção dos textos “oficiais” da Bíblia cristã e lembra que, entre outros enviesamentos e arbitrariedades editoriais ocorridos nessa fase, está a exclusão de textos como os Actos de Paulo e Tecla, que, contrariando a Primeira Epístola a Timóteo, de Paulo, propunham “que a mulher é igual ao homem, ademais autorizando-a a ocupar lugares de chefia” na Igreja. Os bispos reunidos nos concílios de Hipona e Cartago, ao escolherem incluir na Bíblia a Primeira Epístola a Timóteo, mas não os Actos de Paulo e Tecla, “moldaram atitudes cristãs para com as mulheres que vigoram até hoje. Resta-nos imaginar o que o cristianismo teria sido” se a decisão tivesse sido a inversa. “Quem sabe, teríamos tido não só Pais da Igreja […] mas também Mães da Igreja, e talvez a misoginia tivesse entrado para o rol das heresias mais perigosas, por perverter a mensagem de amor universal trazida por Jesus” (pg. 133).

São Paulo pregando aos atenienses, por Raffaello Sanzio, 1515

A ascensão dos exegetas

O facto de os livros sagrados serem reconhecidos como a palavra infalível e eterna da divindade e serem aceites como autoridade suprema na condução dos assuntos dos crentes, não resolve o problema da interpretação correcta dessa palavra, menos ainda quando a marcha do tempo cria novas realidades, muito diferentes daquelas em que os livros sagrados foram redigidos, revistos, compilados e aprovados. O problema da interpretação da palavra divina acabou por conferir poder aos mesmos grupos que tinham “editado” essa mesma palavra divina. “Enquanto os judeus esgrimiam a interpretações da Bíblia, os rabinos iam ganhado autoridade […] [e] tornaram-se numa elite tecnocrática” (pg. 124). O resultado dos intensos e prolongados debates sobre a interpretação da Bíblia hebraica foi outro livro, a Mishna, que não tardou a ser considerada de autoridade equivalente à da Bíblia e de natureza idêntica, isto é, inspirada por Deus, eterna, infalível, etc. Porém, a passagem do tempo e as mudanças na sociedade acabaram por fazer com que surgissem dúvidas e ambiguidades na interpretação da Mishna, o que levou a que surgisse o Talmude. Esta interpretação infalível de uma interpretação infalível de um livro infalível acabaria, inevitavelmente, por ser afligida pelos mesmos problemas e, mais uma vez, coube aos rabinos responder às dúvidas que se punham aos fiéis. Conclui Harari que “o sonho de fugir à falibilidade das instituições humanas usando a tecnologia do livro sagrado nunca se concretizou” e que “o judaísmo é moldado pelo Talmude, muito mais do que pela Bíblia, e os debates rabínicos quanto à interpretação do Talmude ganharam preponderância sobre o livro propriamente dito” (pg. 125). Com a Bíblia cristã passou-se algo similar: a “tentativa de depositar o pleno da autoridade numa tecnologia sobre-humana infalível resultou na ascensão de uma nova e poderosíssima instituição humana: a Igreja” (pg. 133).

“Debatendo o Talmude” (c.1860-71), por Carl Schleicher

Os livros sagrados não são os únicos textos que criam uma realidade intersubjectiva que define uma ordem social e um comportamento “correcto” – temos também as constituições e os códigos legais. Como escreve Harari, “qualquer sistema político assenta em ficções”, mas estas, sendo reconhecidamente de origem humana, são reconhecidos à partida como imperfeitos e podem ser emendados – por outras palavras, estão dotados dos mecanismos de autocorrecção que faltam aos livros sagrados.

Harari não o menciona, mas os mecanismos de autocorrecção e as actualizações a que são sujeitos não impedem que constituições e códigos legais também enfermem do problema da interpretação pela parte do cidadão comum e que, consequentemente, tenham surgido especialistas no que podemos chamar de “exegese constitucional e legal”. Com a passagem do tempo, estes especialistas converteram-se em poderosas castas tecnocráticas a que o cidadão comum é obrigado a recorrer para conseguir navegar pela vida na sociedade moderna sem infringir o disposto na constituição e nos códigos legais e, logo, arranjar sarilhos com o Estado. De tempos a tempos, há quem apele a uma reforma que torne a constituição e os códigos legais tão simples, transparentes e inequívocos que sejam compreensíveis pelo cidadão comum, mas tal nunca acontece, talvez porque esvaziaria o poder dos constitucionalistas, fiscalistas, técnicos oficiais de contas, inspectores tributários e aduaneiros, tesoureiros da fazenda pública, escrivães de direito, oficiais de justiça, desembargadores, jurisconsultos, advogados, despachantes, solicitadores, notários, conservadores prediais e civis e todos os outros sacerdotes que agem como intermediários entre o comum dos mortais e o Estado Todo Poderoso, Omnisciente e Omnipresente.

“Uma controvérsia talmúdica” (c.1860-71), por Carl Schleicher

Inovações nas redes de informação e suas consequências

Outra inovação cujos impactos têm sido incorrectamente interpretados é, diz-nos Harari, o “surgimento da prensa de Gutenberg […], normalmente tida como um momento triunfal da história das redes de informação, por ter posto um ponto final na tirania da Igreja Católica sobre a rede de informação europeia. Permitindo que se trocasse informação com uma liberdade até então inexistente, terá sido esse o momento de viragem que conduziu à revolução científica. […] Sucede que a prensa móvel não foi a primeira causa da revolução científica, até porque o seu contributo se resume à reprodução fiel de textos. A prensa de Guttenberg não gerou ideias. Aqueles que associam directamente material impresso a ciência estão a partir do princípio de que o simples acto de produzir e difundir mais informação nos conduz inevitavelmente à verdade. O caso é que a impressão permitiu uma difusão acelerada não apenas de factos científicos, mas também de fantasias religiosas, notícias falsas e teorias da conspiração. Talvez o exemplo mais gritante desta última categoria seja a crença numa conspiração mundial de bruxas satânicas que degenerou na febre da caça às bruxas de que a Europa foi atacada no começo da modernidade” (pg. 137).

Uma tipografia, numa gravura de 1568

Deve sublinhar-se que Harari não põe em causa a importância da imprensa para a difusão da ciência, apenas faz ver que a imprensa também difundiu muito outros “conteúdos”, boa parte deles espúrios, estultos ou até tóxicos, facto que o especialista em Internet Clay Shirky já tinha sublinhado em Cognitive surplus: Creativity and generosity in a connected age (2010): “A imprensa foi, originalmente, usada para tornar economicamente acessível a Bíblia e os escritos de Ptolemeu, mas todo o universo das obras clássicas constituía apenas uma fracção quer da capacidade de impressão quer dos apetites do público”. A fim de manter as tipografias a funcionar em plena capacidade e satisfazer um público leitor pouco exigente e ávido de sensacionalismo, o panorama editorial foi rapidamente dominado pelo lixo. Na verdade, pode constatar-se que “cada inovação tecnológica que promove a democratização da informação e a rapidez e o alcance da sua difusão acaba, quase sempre, por resultar numa diminuição dos padrões médios de qualidade, uma vez que estes tendem a alinhar-se com os padrões de exigência e os níveis de conhecimento médio cada vez mais baixos das massas cada vez mais vastas a que esses novos meios se dirigem” (ver Na Era do Zettabyte pt.1: Em toda a parte e em parte alguma). Realce-se mais uma vez: o facto de “os padrões médios de qualidade” dos “conteúdos” descerem não impede que cada inovação nas redes tecnológicas abra novos campos, traga numerosas oportunidades e vantagens, permita o florescimento de deslumbrantes descobertas científicas e criações artísticas e intelectuais e torne acessível ao cidadão comum um manancial de conhecimento dantes reservado às elites.

Trump e Bolsonaro são marxistas?

Nas pg. 24-26, Harari argumenta que “nas versões mais extremas, o populismo defende que a verdade objectiva não existe e que cada um de nós tem a sua ‘verdade’”, mas admite que “esta visão da informação , centrada no poder e profundamente céptica, não é um fenómeno novo nem foi inventada por negacionistas, terraplanistas, bolsonaristas ou apoiantes de Trump”, tendo sido “defendidas por mentes brilhantes”, em finais do século XX, nomeadamente “intelectuais da esquerda radical, entre eles Michel Foucault e Edward Said”.

Em seguida, Harari lembra que “este modelo de pensamento de extrema-esquerda recua a Karl Marx, que, em meados do século XIX, defendeu que o poder é a única realidade. […] Claro que populistas de direita como Trump ou Bolsonaro dificilmente terão lido Foucault ou Marx, e o facto é que se mostram ferozmente antimarxistas. Defendem políticas sociais e tributárias quase opostas às ideias marxistas. Porém, a sua concepção fundamental da sociedade e da informação revela-se surpreendentemente marxista, já que toda a interacção humana é lida como um combate pelo poder entre opressores e oprimidos”. E, para corroborar esta afirmação, cita um discurso de Trump em que este ataca a elite instalada em Washington DC que vive à custa do povo.

Usar esta argumentação para justificar que Trump e Bolsonaro possuem uma mundividência fundamentalmente marxista é como catalogar o elefante como material de jardinagem porque tem uma mangueira a servir-lhe de nariz.

Karl Marx, aqui numa foto de 1875, estava longe de imaginar que – segundo Harari – iria inspirar Trump e Bolsonaro

Esta desajeitada incursão de Harari na filosofia política omite que a ideia de que não existe uma verdade objectiva e de que a realidade é uma experiência eminentemente subjectiva (o chamado relativismo epistemológico) não só foi uma invenção de académicos de esquerda, como 1) conquistou os departamentos de humanidades e ciências sociais das universidades e centros de investigação com corpos docentes maioritariamente esquerdistas, 2) foi (e é) muito bem aceite entre partidos, movimentos, organizações e activistas de esquerda e extrema-esquerda, e 3) inspirou muitos dos desvarios do movimento woke, nomeadamente no domínio pedagógico (“etnomatemática”, “matemática multicultural”, “algoritmos alternativos”, etc.), para grande irritação da direita e extrema-direita (ver capítulos “O wokismo é filho do pós-estruturalismo?” e “A ciência como conto de fadas” em O wokismo: A ideologia que nasceu na universidade para se espalhar pelo mundo e o capítulo “A cada um a sua verdade” em George Santos, a verdade da mentira e a política no século XXI).

Só mais recentemente, com a ascensão da extrema-direita populista no cenário político mundial, é que alguns dos seus líderes, de perfil messiânico e personalidade narcísica, como Trump e Bolsonaro, passaram a ter um discurso que despreza os factos e cria uma realidade alternativa. Porém, não o fazem por terem aderido às teorias de Michel Foucault e Paul Feyerabend ou à mundividência marxista ou ao wokismo, mas por, muito pragmática e oportunisticamente, entenderem que a deturpação dos factos é uma técnica expedita e eficaz de manipulação de massas num tempo em que as redes sociais promovem maciçamente a desinformação, o relativismo e a “terraplenagem” do espaço intelectual (ver capítulo “A Terra plana” em A Idade de Ouro da ciência árabe pt.3: Um longo sono).

Por outro lado, Harari parece não saber que a extrema-direita populista sempre se apresentou como campeã do povo honesto e trabalhador contra as elites parasitárias e corruptas, apoiadas pelo capitalismo e pelos meios de comunicação social a soldo do capitalismo. Se atacar as elites e o capitalismo que as apoia revela uma mundividência marxista, então Hitler era marxista; e Salazar, que sempre desconfiou do capitalismo e só o aceitou numa variante sob controlo muito apertado do Estado (o “condicionamento industrial”), também era marxista.

O que os políticos dizem e o que os políticos pensam e fazem

Harari também parece ser incapaz de distinguir entre os discursos dos políticos e a sua efectiva ideologia e actuação. A retórica anti-elitista de Trump destina-se a iludir as massas, pois ele mesmo sempre fez parte da elite, é um multimilionário, gaba-se de ser multimilionário, sempre levou um estilo de vida de luxo ostensivo, os seus amigos também fazem parte da elite, a sua campanha tem sido financiada por multimilionários, um dos seus apoiantes mais importantes é Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e, como o próprio Harari reconhece, “defende políticas sociais e tributárias quase opostas às ideias marxistas”.

Hitler pode ter espumado contra as elites e o capitalismo – que acusava de ser controlado pela judiaria internacional (tal como o comunismo!) – mas mantinha boas relações com os capitalistas alemães. Foram eles quem, em 19 de Novembro de 1932, pressionaram o presidente Hindenburg a nomear Hitler chanceler e foram eles quem financiou a campanha do Partido Nacional-Socialista (NSDAP, na sigla alemã) para as eleições de Março de 1933. O conluio entre Hitler e 24 grandes industriais e banqueiros alemães foi estabelecido numa reunião secreta a 20 de Fevereiro de 1933 e contribuiu decisivamente para a vitória folgada do NSDAP, com 43.9% dos votos e 288 deputados, o que, com a ajuda de algumas tramóias à margem da legalidade e o apoio dos deputados conservadores, permitiu a aprovação de legislação que conferiu poderes extraordinários a Hitler e abriu caminho ao controlo integral do aparelho de Estado pelo NSDAP (ver O caminho para a II Guerra Mundial: Como o impensável se tornou inevitável).

Hjalmar Schacht (1877-1970), presidente do Reichsbank ou Banco Central Alemão (1923-30 e 1933-39), principal redactor da petição de 1932 para nomear Hitler chanceler, figura central na “reunião secreta” de 20 de Fevereiro de 1933, ministro da Economia (1934-1937), ministro sem pasta do Reich (1937-43) e responsável plenipotenciário da economia de guerra do Reich (1935-37), foi o principal elemento de ligação entre o regime nazi e os capitalistas alemães

Muitos dos actuais partidos europeus de extrema-direita populista também adoptam uma fachada de oposição ou, pelo menos, de reserva em relação ao capitalismo e execram as elites. O Rassemblement National de Marine Le Pen diz-se inimigo da globalização e do liberalismo económico e opõe-lhe o nacionalismo económico. A Lega Nord de Matteo Salvini também é adversária da globalização e defensora de políticas proteccionistas. A Alternative für Deutschland acusa a extrema-esquerda multiculturalista e woke de estar mancomunada com o Grande Capital, nomeadamente no favorecimento ao acolhimento de imigrantes, que permite que as grandes empresas contratem mão-de-obra barata, à custa da diluição e desvirtuação da identidade nacional germânica. O Reform UK de Nigel Farage (um milionário financiado por milionários) apresenta-se como defensor das “pessoas reais” e inimigo das elites e do “establishment”. André Ventura apresenta o Chega como o único “partido verdadeiramente contra o sistema de interesses instalados” e garante que, com ele, “quem manda é o povo e não as elites que nos governam há 47 anos” (discurso de 2022). Terá toda esta gente “uma concepção fundamental da sociedade e da informação marxista”?

Será que quando, no discurso de 10 de Junho de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa – cuja biografia ressuma elitismo e privilégio a cada passo – afirmou que foi “o povo, sempre o povo, a lutar por Portugal, mesmo quando algumas elites – ou melhor, as que como tal se julgavam – nos falharam, em troca de prebendas vantajosas, de títulos pomposos, meros ouropéis luzidios, de autocontemplações deslumbradas, ou simplesmente tiveram medo de ver a realidade” estava a expressar um entendimento marxista da história? Haverá algum político cuja mundividência não seja, pelo critério de Harari, “fundamentalmente marxista”?

E será que quando Trump rotula Democratas moderados como “comunistas” e “fascistas” (em simultâneo), Vladimir Putin e Paulo Raimundo rotulam o governo ucraniano de “nazi”, Catarina Martins classifica o Bloco de Esquerda como “social-democrata” e Mota Amaral coloca o PSD no “centro-esquerda” devemos aceitar tais afirmações como ponderadas, perspicazes, certeiras e sinceras e não como meras tolices ou como lérias concebidas para produzir determinados efeitos políticos e arregimentar alguns idiotas úteis para a sua causa?

O que se depreende das considerações de Harari, nas pg. 24-26, sobre marxismo e populismo é que ele se aventurou num domínio sobre o qual não meditou o suficiente.

A equação mais famosa

Não é esta a única ocasião em que Harari se aventura fora da sua área de especialização e se despista. Na pg. 71 escreve: “Dizer a verdade sobre o Universo dificilmente será uma estratégia eficaz para promover a ordem em grupos humanos numerosos. Sendo verdade que a energia cinética de uma partícula é igual à sua massa multiplicada pelo quadrado da sua velocidade e explicando esse princípio muito do que acontece no Universo, saber que E = mc2 não tem resolvido discordâncias políticas ou inspirado pessoas a sacrificarem-se por uma causa comum”.

Harari confunde aqui dois conceitos completamente diferentes: a energia cinética – a energia associada a um corpo em movimento – é dada pela fórmula ½ mv2, em que que “m” é a massa desse corpo e “v” a sua velocidade. Na célebre equação E = mc2, enunciada por Albert Einstein, “m” é a massa do corpo e “c” é uma constante, a velocidade da luz no vácuo (c.300.000 km/s); esta energia é independente da velocidade do corpo e diz antes respeito à equivalência massa-energia, ou seja, diz-nos que energia e massa são, em certas condições e até certa medida, equivalentes e interconvertíveis.

Albert Einstein, em 1931

A equação E = mc2 tem implicações mais vastas, profundas e complexas, mas se nos focarmos nas suas consequências práticas no mundo presente, a mais relevante diz respeito às reacções nucleares. Quando núcleos atómicos se cindem ou fundem para dar origem a núcleos atómicos de elementos diferentes dos núcleos iniciais, a massa total das partículas resultantes é (marginalmente) inferior à massa total das partículas iniciais e a essa ínfima diminuição de massa corresponde uma colossal libertação de energia. Um exemplo corrente de fissão (ou cisão) nuclear ocorre quando um neutrão colide com um núcleo de urânio-235 e dá origem a um núcleo de urânio-236, que, sendo extremamente instável, se desagrega de imediato em dois núcleos de elementos mais leves e três neutrões; a soma da massa destes fragmentos é apenas 0.1% inferior à soma da massa original, mas a energia libertada é milhões de vezes superior à energia libertada numa reacção físico-química que não envolva fissão ou fusão de núcleos. Se as condições forem propícias, os três neutrões libertados na cisão inicial poderão colidir com outros núcleos de urânio-235, que se cindirão por sua vez e libertarão mais neutrões, pondo em marcha uma reacção em cadeia. É este o mecanismo que está no cerne das bombas (e ogivas) atómicas e dos reactores nucleares (podendo o papel do urânio-235 ser também desempenhado pelo plutónio-239). Uma vez que na fissão nuclear apenas parte da massa inicial (0.1%) se converte em energia, para efeitos práticos, é mais apropriado exprimir a equação em termos de variação de energia (ΔE) e variação de massa (Δm), ou seja, como ΔE = Δmc2.

A “Little Boy”, a bomba atómica lançada a 6 de Agosto de 1945 sobre Hiroshima, pesava 4400 kg, dos quais apenas 64 kg correspondiam a urânio enriquecido (contendo 80% de urânio-235), dos quais apenas 1 kg sofreu fissão nuclear.

A “Little Boy”, na base aérea americana de Tinian, antes de ser carregada no Boeing B-29 Superfortress “Enola Gay”, que a largaria sobre Hiroshima

Se, devido a alguma falha, a “Little Boy” não tivesse explodido, a energia que libertaria ao chegar ao solo seria equivalente à energia cinética associada aos seus 4400 kg e à sua velocidade quando do impacto (½ mv2). Seria suficiente para abrir uma pequena cratera numa rua ou um buraco num edifício, ou, caindo nas águas do porto de Hiroshima, causar um cachão; se o acaso não a fizesse tombar directamente em cima de alguém, talvez não fizesse uma única vítima. Porém, a “Little Boy” funcionou como previsto e a fissão nuclear de um mero quilograma de urânio-235 libertou energia equivalente à detonação de 15.000 toneladas de TNT, arrasou a cidade num raio de 1300 metros em torno do ponto de detonação, destruiu uma área total de 12 km2 e matou (ou até volatilizou) dezenas de milhares de pessoas numa fracção de segundo, não contando com as que sucumbiriam nas semanas e anos seguintes em consequência da radiação emitida. A energia cinética e a energia associada à equação E = mc2 são coisas completamente diferentes não só em termos conceptuais, mas também em termos práticos, como os habitantes de Hiroshima comprovaram da pior forma possível.

Hiroshima, pouco depois da detonação da “Little Boy”, Agosto de 1945: Alguns postes mantêm-se de pé porque a bomba foi detonada a c.500-600 metros de altitude, pelo que o sopro explosivo sob o local de detonação se exerceu de cima para baixo

E = mc2 é, muito provavelmente, a equação mais famosa do nosso tempo (a sua única rival é o teorema de Pitágoras), mas, com excepção de quem tenha tido formação em física, a esmagadora maioria das pessoas que é capaz de a reconhecer ou reproduzir não faz a mais pequena ideia do que significa nem de que implicações tem e – o que é mais desconcertante – nunca sentiu curiosidade em sabê-lo. Nem sequer o facto de Oppenheimer ter sido um dos grandes sucessos planetários de bilheteira de 2023 foi capaz de espicaçar as pessoas a inteirarem-se do significado de E = mc2. Até Harari, embora tenha achado oportuno mencionar a equação no livro, não se deu ao trabalho de averiguar em que consistiria efectivamente e nenhum dos muitos especialistas e amigos que o assessoraram e aconselharam na escrita do livro, nem a equipa da Penguin Random House que o editou e reviu se aperceberam de tão flagrante e crasso equívoco. Este não belisca os argumentos expendidos em Nexus, nem diminui significativamente o valor da obra, mas merece ser destacado por ser sintoma de um fenómeno mais vasto.

Como se Einstein não tivesse existido

É verdade que, como afirma Harari, a descoberta das leis do Universo não resolve discordância políticas nem une as pessoas em torno de objectivos comuns. O contrário é que seria de estranhar, já que as descobertas científicas servem, sobretudo, depois de repetidas as experiências e verificada a exactidão dos cálculos e a solidez dos raciocínios, para resolver discordâncias entre cientistas.

Albert Einstein (4.º a contar da esquerda) participa numa sessão da Comissão Internacional para a Cooperação Intelectual, da Sociedade das Nações, no Palais Wilson, Genebra, 1924

Essas descobertas poderiam também servir para dilatar o conhecimento do cidadão comum e torná-lo menos tacanho, autocentrado, crédulo e supersticioso, mas, durante a maior parte da história da humanidade, o conhecimento esteve, em grande medida, reservado às elites. Ao longo do século XX, o acesso ao conhecimento foi democratizando-se e, no século XXI, as redes de informação ganharam contornos completamente novos e permitem a qualquer um aceder instantaneamente e gratuitamente a parte muito substancial do conhecimento científico, da reflexão filosófica e da produção artística e literária gerados ao longo da história, quer sob uma forma complexa, apenas decifrável por iniciados, quer sob uma forma simplificada, apreensível por qualquer pessoa determinada e disciplinada. Esta inestimável benesse dá ensejo a que cada um de nós complete e aperfeiçoe a sua educação, colmate lacunas, dissipe dúvidas e consolide ou rejeite raciocínios – mas poucos usam as redes para estes fins.

A maior parte da humanidade já navega nas redes de informação com desenvoltura e assiduidade, para fins “práticos” ou recreativos – comparar preços de fritadeiras a ar quente, marcar viagens, entregar declarações fiscais, fazer binge watching de uma temporada completa da enésima série televisiva sobre serial killers, actualizar o perfil no Tinder, transaccionar acções e criptoactivos, capturar pokémons, averiguar em que ponto da sua rota está a escova de dentes eléctrica encomendada à Temu, ver vídeos com gatinhos, fazer apostas desportivas, ver pornografia, pagar a conta da electricidade, pagar uma multa de estacionamento, deixar um “like” num post de um “amigo” no Facebook, verificar o número de “likes” no nosso post de ontem, encontrar o caminho mais curto para um restaurante recomendado, colocar fotos da refeição no Instagram, deixar uma classificação do restaurante no TripAdvisor, ou enviar “dick pics” – mas poucos esforços faz para ampliar e aprofundar o seu conhecimento sobre a estrutura e funcionamento do mundo natural e humano.

Os operadores de telecomunicações bazofiam-se da velocidade da Internet de fibra óptica e publicitam as fantásticas possibilidades abertas pelas redes 5G; os governantes asseveram que o futuro de um país pequeno e sem recursos naturais relevantes está nas indústrias do conhecimento; os pedagogos querem varrer os métodos caducos da escola “oitocentista” e sonham com a sala de aula 100% digital; os articulistas e comentadores cantam loas aos Admiráveis Mundos Novos da Internet das Coisas e da Inteligência Artificial; e todos eles parecem presumir que esta prodigalidade de informação, tornará automaticamente mais informado, esclarecido e sábio o cidadão comum. Todavia, o aproveitamento que cada um de nós faz das modernas redes de informação cinge-se sobretudo ao exercício da nossa actividade profissional, ao cumprimento de tarefas doméstico-burocráticas e, no tempo de lazer, ao nosso entretenimento.

Os progressos nas redes de informação mudaram dramaticamente as nossas vidas materiais, mas a esfera individual de interesses intelectuais pouco se alterou. A humanidade desfruta dos produtos criados pela tecnologia assente nas descobertas científicas, mas, devido à inércia e à preguiça mental, a mundividência de cada um de nós quase não foi alterada por essas descobertas – é como se Einstein e todas as figuras que, no domínio da ciência, da filosofia, das artes e das letras, mudaram decisivamente a compreensão do universo, não tivessem existido.

Cuidado com as vassouras encantadas

A indiferença do cidadão comum pelo conhecimento colocado à sua disposição é desconsoladora, mas não constitui um perigo, e resulta mais da índole humana do que de uma nequícia inerente às redes de informação. Porém, o uso que damos às redes de informação contém riscos associados, alguns deles decorrentes da arquitectura das redes, e alguns deles são muito preocupantes – é este o eixo argumentativo de parte substancial de Nexus.

Neste livro, Harari assume-se como crítico da “visão ingénua da informação”, que defende que “coligindo e processando informação em quantidades que nenhum indivíduo seria capaz, as grandes redes alcançam uma compreensão mais abrangente nos diversos campos […], daí que a rede em causa não seja apenas poderosa, mas também sábia” (pg. 13), e “pressupõe que o antídoto para a maioria dos problemas que enfrentamos durante a recolha e processamento de informação é recolhermos e processarmos ainda mais informação” (pg. 15).

Harari mostra-se céptico quanto às “crenças românticas” na tecnologia de informação, formuladas por luminárias como Mark Zuckerberg – a missão do Facebook seria “dar às pessoas o poder de partilhar e de tornar o mundo mais aberto e interligado, assim promovendo o entendimento de todos” –, ou como Ray Kurzweill – a tecnologia de informação tende a gerar “um círculo virtuoso que potencia quase todos os aspectos do bem-estar humano, incluindo a literacia, a educação, a prosperidade, a melhoria das condições sanitárias, a saúde, a democratização e a redução da violência” (pg. 17). Harari realça que, apesar do “maior aumento de sempre tanto na quantidade de informação produzida como na velocidade” a que esta circula, “continuamos a libertar gases com efeito de estufa, poluímos rios e oceanos, arrasamos florestas, destruímos habitats, causamos a extinção de numerosas espécies e pomos em risco as condições ecológicas que alicerçam a nossa própria espécie. Também estamos a produzir armas de destruição maciça ainda mais poderosas do que antes […]. Estando mais do que informados sobre tais perigos, os nossos líderes não colaboram na procura de soluções, antes caminham a passos largos para uma guerra mundial” (pg. 19). “A visão ingénua erra ao pressupor que o desenvolvimento da tecnologia de informação ainda mais sofisticada resultará forçosamente numa compreensão mais acertada do mundo. Não se dando passos adicionais no sentido de fazer pender a balança para o lado da verdade, aumentando a quantidade de informação e a sua velocidade, é provável que os registos fidedignos, sendo mais caros e em menor quantidade, acabem soterrados por outros tipos de informação, mais baratos e mais facilmente disponíveis” (pg. 52). Fazendo um balanço histórico das redes de informação e realçando a necessidade de encontrar “um ponto de equilíbrio entre a verdade e a ordem”, Harari conclui que, “chegados ao século XXI, não estamos mais perto da resposta do que estavam os nossos antepassados da Idade da Pedra” (pg. 78).

Uma das facetas das redes de informação que mais preocupa Harari em Nexus é a inteligência artificial, que “pode vir a sobrecarregar os conflitos já existentes e pôr metade da humanidade em guerra com a outra metade. […] A corrida ao armamento com inteligência artificial resultará em armas progressivamente mais destrutivas e, nessa altura, a mais pequena faísca poderá atear um incêndio imparável” (pg. 20-21). Harari alerta para o risco de a inteligência artificial se tornar no “novo amo” da humanidade: “podemos descobrir-nos encasulados numa rede de algoritmos impenetráveis que tutelam as nossas vidas, reconfiguram o quadro político e cultural, e, quem sabe, nos refazem o corpo e a mente. […] Imaginando que, no século XXI, o mundo inteiro fica refém de um regime totalitário, não é de excluir que o ditador seja uma inteligência não humana” (pg. 21). Estabelecendo uma analogia com a fábula “O aprendiz de feiticeiro” (mais conhecida na versão de 1797 por Goethe), Harari interroga-se: “Podemos confiar que os algoritmos tomarão decisões sensatas e criarão um mundo melhor? Tal jogada parece-me mais arriscada do que mandar uma vassoura encantada ir buscar água” (pg. 22).

Mickey Mouse no episódio “O aprendiz de feiticeiro”, com música de Paul Dukas, em Fantasia (1940)

“A possibilidade do fim da história humana”

Boa parte de Nexus é ocupado com a concretização das inquietações de Harari acima expressas, mediante a análise de episódios ocorridos ao longo da história da humanidade, na parte 1, “Redes humanas” e da discussão das presentes tendências e perspectivas, que ocupa a parte 2, “A rede inorgânica”, e a parte 3, “Uma política dos computadores”. A quem estranhe o emprego do termo “computador”, que pode soar algo arcaico, Harari esclarece que o usa “para designar uma construção material que engloba software e hardware” (pg. 274), e que, por vezes, ele também abrange conceitos como “algoritmo” e “inteligência artificial”.

Na parte 1, Harari dá particular destaque à conexão entre a difusão da imprensa e a “febre europeia da caça às bruxas nos primeiros tempos da modernidade” e sublinha que esta “foi alimentada por um mar de informação que não cessava de se expandir e que, em vez de representar a realidade, criou uma nova realidade” e que ela “ilustra bem o lado negro de se criar uma esfera de informação” (pg. 143).

O Maleus malleficarum (O martelo das bruxas), um tratado sobre bruxaria da autoria do clérigo alemão Heinrich Kramer e publicado pela primeira vez em 1486, desempenhou um papel fulcral na instigação da caça às bruxas e conheceu pelo menos uma trintena de edições até 1669 – ano da edição aqui representada

A caça às bruxas, escreve Harari, “demonstra-nos que abrir as comportas ao livre fluxo de informação não é garantia de descoberta e disseminação da verdade. Pode dar-se o fenómeno contrário: a difusão de mentiras e fantasias, criando-se um mercado de informação tóxica. Mais especificamente, um mercado livre de ideias, sem qualquer tipo de restrição, pode encorajar a divulgação de injúrias e sensacionalismo em detrimento da verdade” (pg. 147).

Haveria, obviamente, lições a tirar para o nosso tempo a partir deste trágico episódio, mas a arrogância intelectual que faz o Homo sapiens do século XXI sentir-se o pináculo da História leva-o a olhar para a caça às bruxas como algo só possível numa época de necedade e obscurantismo, sem se dar conta de que as torrentes de informação que hoje nos lixiviam o espírito e os algoritmos que nos dão a ver e ouvir apenas aquilo que confirma os nossos preconceitos e sacia os nossos instintos mais rasteiros estão a criar bolhas de informação – ou melhor, bolhas de alienação – tão tacanhas, estupidificantes e perigosas como as que estiveram na origem da caça às bruxas dos séculos XV-XVII. Tivemos um exemplo recente na Grã-Bretanha, em que o ataque brutal de um jovem armado com uma faca durante um workshop de dança para crianças, a 29.07.2024, em Southport, serviu de pretexto para uma vaga de distúrbios e de violência contra imigrantes, instigada pela falsa notícia, difundida nas redes sociais a partir de contas associadas à extrema-direita, de que o atacante era um imigrante ilegal de fé muçulmana, quando na verdade era um rapaz nascido no Reino Unido e filho de um casal de cristãos ruandeses.

Uma caça às bruxas do século XXI, espoletada por boatos: Distúrbios causados por grupos anti-imigração em Southport, 30.07.2024

No início da parte 2, os alertas de Harari contra as máquinas sobem de tom: avisa que “o domínio da linguagem [humana] dotaria os computadores de tremenda influência nas nossas opiniões e visão do mundo. Muitos [humanos] poderão vir a recorrer a um computador conselheiro, que será o seu ‘fornecedor de oráculos’”, o que poderia representar “o fim não só dos motores de busca, mas também de grande parte das indústrias da informação e da publicidade. Para quê ler um jornal quando posso saber as notícias pelo meu oráculo?” (pg. 267). Porém, prossegue Harari, estes cenários são apenas facetas sectoriais de uma mudança dramática iminente: “a possibilidade do fim da história humana. Não será o fim da História, mas será o fim da parte em que os humanos foram dominantes. […] Talvez a inteligência artificial não precise de mais do que alguns anos para devorar e digerir toda a cultura produzida pelo Homem […], após o que começará a vomitar novos artefactos culturais” (pg. 268). “Há milénios que profetas, poetas e políticos vêm usando a linguagem para manipular e reconfigurar a sociedade. Pois bem, os computadores estão a aprender a fazê-lo. Não precisarão de enviar robôs assassinos para nos matar, seremos nós a premir o gatilho” (pg. 269).

“Faz tudo como se alguém te observasse”

Harari consagra parte apreciável de Nexus a tratar, quase sempre em tom ominoso, os perigos que a combinação das redes de informação, da videovigilância, dos algoritmos e da inteligência artificial representam para a vida em sociedade e para a política, ao reforçar a capacidade repressiva de Estados totalitários, ao fazer prosperar o “capitalismo de vigilância” e ao conferir a indivíduos munidos da tecnologia apropriada poderes isentos de escrutínio e responsabilidade. Eis alguns excertos:

“Em anos vindouros muitos poderão estar a viver em regimes de vigilância absoluta que farão a Roménia de Ceaușescu parecer uma utopia libertária” (pg. 308).

A infra-estrutura repressiva na Roménia de Ceaușescu

“[Aos] companheiros ciumentos […] basta-lhes um smartphone e software fácil de adquirir para imporem ditaduras maritais” (pg. 308).

“Uma percentagem crescente de trabalhadores por conta de outrem […] passou também a ser vigiado pelo empregador” (pg. 309).

“Com o Tripadvisor, o cliente foi promovido a tirano, passando a assistir-lhe o poder de trazer êxito ou de destruir vidas” (pg. 311, citando Linda Kinstler).

“Outrora, entrar num táxi ou numa barbearia significava aceder a um espaço privado. Hoje, quando um cliente entra num táxi ou visita uma barbearia, leva consigo uma câmara, um microfone, uma rede de vigilância e milhares de testemunhas potenciais. Na prática, passou a haver uma rede de vigilância não governamental, feita entre pares” (pg. 311).

O que preocupa mais Harari não são as redes de vigilância “peer to peer”, que são múltiplas, criadas por diversas entidades e com diferentes propósitos e cuja estrutura inclui “travões e contrapesos”, mas a possibilidade de criação de uma rede unificada de vigilância, gerida pelo Estado, e que assuma a forma de um sistema de crédito social, que premeia ou penaliza determinados comportamentos em sociedade: “Os algoritmos de crédito social, aliados a tecnologias de vigilância omnipresente, ameaçam amalgamar diferentes lutas por estatuto numa única corrida sem fim. Mesmo em casa ou estando de férias, teríamos de ser extremamente cuidadosos em cada palavra e gesto, como actores em palco perante uma plateia de milhões. […] O mercado reputacional que se desenha no horizonte poderá matar a privacidade e revelar-se mais dominador do que o mercado monetário alguma vez foi” (pg. 315).

É frequente atribuir-se a Epicuro a máxima “Faz tudo como se alguém te observasse”, que os desembaraçados, os pragmáticos e os cínicos tendem a crer que se trata de uma exortação sincera a que se adopte uma vida de simulacro e hipocrisia (o que seria muito improvável vindo de Epicuro). O advento dos sistemas de crédito social daria à máxima um novo significado, uma vez que o que era uma possibilidade meramente conceptual se converteria, graças aos progressos tecnológicos, numa realidade sem escapatória. A vinculação da frase a Epicuro é muito duvidosa e é mais provável que a sua fonte seja uma carta de Thomas Jefferson, enviada de Paris ao seu sobrinho, Peter Carr, a 19 de Agosto de 1785; possuindo Jefferson um carácter vertical, é claro que o sentido do seu conselho estava nos antípodas do simulacro e da hipocrisia: “Desiste do dinheiro, desiste da fama, desiste do saber, desiste da própria Terra e de tudo o que ela encerra, a cometeres um acto imoral. […] Sempre que estiveres à beira de fazer algo, mesmo que tal nunca possa chegar ao conhecimento de outrem, pergunta a ti mesmo como agirias se todo o mundo estivesse a olhar-te e procede em conformidade”.

Thomas Jefferson, num retrato de 1791 por Charles Willson Peale

Embora algumas notícias sensacionalistas sugiram que todos os cidadãos chineses estão já sujeitos a um sistema estatal que combina vigilância panóptica e inteligência artificial e atribui recompensas e punições em função da pontuação amealhada por cada indivíduo, os sistemas de crédito social na China encontram-se (por enquanto) numa fase incipiente e limitada de aplicação. Todavia, adverte Harari, à medida que os progressos tecnológicos o forem permitindo, um Estado totalitário poderá sentir-se tentado, a pretexto da segurança, da justiça e da harmonia social, a ir apertando a malha e criar uma distopia opressiva.

Os computadores e as redes estão a minar a democracia?

Mesmo que os sistemas de crédito social nunca sejam implementados – e nas democracias liberais encontrariam provavelmente forte oposição de vários sectores da sociedade –, o crescente poder das redes de informação e dos computadores, afirma Harari, pode fragilizar a democracia: “A sociedade vai confiando mais decisões aos computadores, e com isso vai minando a viabilidade dos mecanismos autocorrectores democráticos, bem como a transparência e responsabilização que caracterizam a democracia” (pg. 400). Um pouco mais à frente, Harari volta a estabelecer uma relação causa-feito similar: “A crescente opacidade da nossa rede de informação é um dos motivos para a recente vaga de partidos populistas e líderes carismáticos. Deixando de compreender o mundo, e sentindo-nos esmagados por quantidades avassaladoras de informação que não somos capazes de digerir, tornamo-nos presas fáceis de teorias de conspiração e buscamos salvação naquilo que entendemos – um ser humano” (pg. 403).

É certo que estamos a viver um período de entusiasmo esfuziante com a inteligência artificial e que esta irá ser incorporada em muitas tecnologias e serviços e, assim, irá insinuar-se em cada vez mais aspectos das nossas vidas; e também é verdade que os políticos gostam de usar jargão técnico que não compreendem para dar a impressão que estão “à la page” e por isso polvilham os seus discursos com alusões à necessidade imperiosa de o país “não perder o comboio” da inteligência artificial. Todavia, por enquanto, para o bem e para o mal, a política continua a estar integralmente nas mãos de Homo sapiens, quer nas democracias liberais quer nos regimes autoritários – a não ser que seja revelado que Vladimir Putin é um terminator cyborg que ganhou autonomia e liquidou os seus criadores, ou que Liz Truss foi um projecto falhado de robot humanóide de limpeza doméstica que, em vez de ter ido para a sucata, chegou, devido a uma improvável e aziaga conjugação de eventos, a primeira-ministra do Reino Unido.

Se há problemas com a tomada de decisões no governo e na administração, não é por os computadores terem tomado o poder e haver cada vez mais decisões sobre as nossas vidas a serem tomadas em “caixas negras” (pg. 402), é por os humanos que decidem pensarem não em função do bem comum a longo prazo, mas da sua carreira política a curto prazo, e também por serem pouco lúcidos, tacanhos, frívolos e pusilânimes, não terem um projecto para o país, recearem afrontar interesses instalados e recuarem de cada vez que alguma iniciativa sua causa burburinho e reacções adversas. Em Portugal, o adiamento indefinido de decisões causa tantos estragos como as decisões erradas, pelo que haverá quem creia que a abertura do processo de decisão a máquinas poderia ser um mal menor e que até um robot de cozinha ou uma máquina de café inteligente teria sido capaz de escolher, em minutos, a localização do Novo Aeroporto de Lisboa e o traçado da linha férrea de alta velocidade.

Outro factor que conduz a más decisões do governo e da administração é a corrupção, que é um dos mais eficazes dissolventes do apreço das massas pela democracia. Ora, também a corrupção no aparelho de Estado não resulta da interferência de máquinas – é obra de seres humanos impelidos por sentimentos e aspirações muito humanas (vaidade, narcisismo, filáucia, avidez por dinheiro, poder e prestígio) e alguns desses seres humanos nem sequer têm jeito para novas tecnologias ou nelas depositam confiança (preferindo recorrer a motoristas-correios com pastas cheias de notas e a ocultar dezenas de milhares de euros entre as páginas de livros).

Cartoon sobre corrupção, EUA, 1902: na venda sobre os olhos do polícia lê-se “subornos”

Os computadores e as redes estão a criar populistas?

Quanto ao crescimento dos partidos populistas de extrema-direita na Europa, este tem uma multiplicidade de causas, mas a “opacidade da nossa rede de informação” não será uma delas. As principais razões que os eleitores invocam para votar em partidos populistas e que os próprios partidos usam como bandeiras são outras:

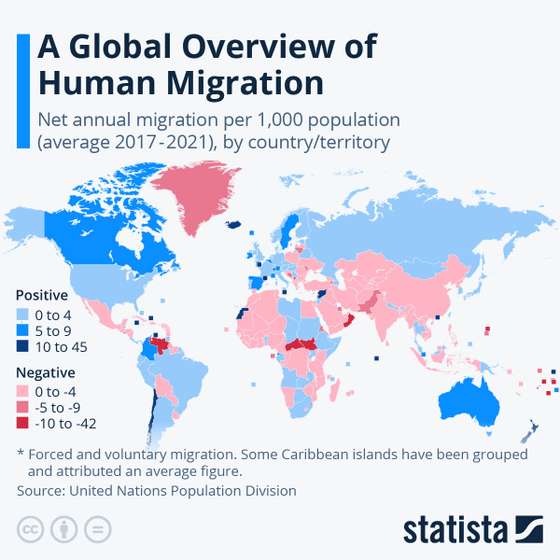

1) Imigração: Sempre existiu, mas tendia a processar-se a uma escala e velocidade que permitia que os imigrantes fossem mais facilmente assimilados; a globalização contribuiu para intensificar e acelerar o fenómeno, levando as populações “indígenas” a perceberem o súbito afluxo de gentes de outras culturas como ameaça ao seu emprego, ao seu modo de vida, às suas tradições e à identidade nacional.

Taxas líquidas de migração por país, expressas em migrantes por 1000 pessoas, média para o período 2017-21. Os países em tons de azul são receptores de migrantes, os países em tons de vermelho/rosa são emissores de migrantes

2) Corrupção: O facto de a percepção da corrupção na classe política e empresarial ter aumentado – devido a haver efectivamente mais corrupção, ou devido à maior eficácia do sistema judicial ou à maior acutilância do jornalismo – levou as massas a traçarem uma distinção nítida entre o povo “virtuoso” e as elites “corruptas” e a sentirem-se tentadas a votar “contra o sistema”. Não há partido populista que não prometa “varrer” os corruptos ou “drenar o pântano”.

Percepção pública da corrupção, por país, em 2023: de verde-escuro (baixa percepção) a vermelho-escuro (percepção elevada)

3) Descrédito na democracia: O aumento (real ou percebido) da desigualdade de rendimentos entre as massas e as elites levou as massas, a associar a estagnação (real ou percebida) dos seus rendimentos a uma falha intrínseca do sistema de governação democrático, como se este fosse um garante do aumento contínuo da prosperidade e não uma forma de organização da sociedade. Há que admitir que os próprios políticos, ao alicerçarem o seu discurso na promessa de aumento do rendimento disponível dos cidadãos (algo que, para mais, está longe de depender da vontade e capacidade do governo), têm contribuído para a “desilusão com a democracia”. A visão dos políticos como intrujões inveterados é favorecida pelos políticos populistas, o que os obriga, em simultâneo, a fazer o número de contorcionismo que é fingirem que não são políticos.

4) Wokismo: As justas conquistas de direitos por grupos (étnicos, sexuais, de género, religiosos, etc.) usualmente desfavorecidos na sociedade foram dando lugar a reivindicações cada vez mais exorbitantes, que acabam por gerar reacções antagónicas nos sectores com visão mais conservadora da sociedade.

Claro que as redes de informação têm tido papel decisivo no populismo, mas não é devido à “crescente opacidade” de que fala Harari, é devido à reconfiguração dramática da produção, difusão e recepção de informação na sociedade moderna. Acontece que as redes de informação convencionais, assentes nalguns mass media de referência (jornais, televisões, rádios), que era quem definia a “opinião pública”, foram, com a vulgarização do smartphone e a omnipresença da Internet, suplantadas pelas redes sociais como fonte de informação preferencial – e até mesmo exclusiva – das massas. Ora, as características intrínsecas das redes sociais a) fazem delas terreno propício ao alastramento das atoardas e das proclamações inflamatórias que alimentam o populismo, b) favorecem a criação de bolhas informativas onde só se convive com aquilo em que se acredita, e c) têm um modelo de negócio que, em geral, recompensa o sensacionalismo, o confronto o sectarismo e que, em particular, favorece a propaganda trauliteira, chocarreira, truculenta, provocatória e acintosa típica dos partidos populistas.

É sintomático desta nova ordem que muitos dos posts, mensagens e e-mails de propaganda populista comecem com as palavras “Atenção! Isto não parece nos jornais nem nas televisões, mas…”. O significado desta introdução é: “Os mass media convencionais são meras caixas de ressonância do poder, os jornalistas comem as sobras da mesa das castas superiores, não se pode confiar nas ‘fake news’, cujo único intuito é manipular e ludibriar o povo ingénuo; a verdade sobre este assunto está neste vídeo que me reenviou um primo meu e que ele recebeu de um colega de trabalho na empresa, que tem uma cunhada que fazia limpezas na sede do SIS”. Como, nas democracias liberais, as redes de informação não são nada opacas, os websites de fact-checking não têm dificuldade em descobrir que o vídeo é uma tradução (tosca) para português de um vídeo de propaganda criado por um grupúsculo de extrema-direita belga e que as imagens não correspondem aos “factos” escandalosos que são denunciados e que os “factos” são, afinal, uma intrujice sem pés nem cabeça.

EUA, 2020: Uma crente na teoria conspirativa conhecida como “Pizzagate”, disseminada em 2016 pela alt-right americana, que afirmava que figuras proeminentes do Partido Democrata (incluindo Hillary Clinton) eram membros de uma rede pedófila que usava pizzarias como fachada

Mas a natureza intrínseca das redes sociais faz com que um eventual desmentido da falsa notícia passe despercebido no incessante torvelinho da Internet (ver capítulo “A mentira tem perna curta?” em O futuro aos algoritmos pertence), ou, sendo percebido, seja menosprezado como manobra de contra-informação pela parte do “sistema”. Jonathan Swift escreveu, no número de 9 de Novembro de 1710 do jornal The Examiner, que “a mentira voa e a verdade vem a coxear atrás dela, de forma que quando os homens são desenganados, já é demasiado tarde; a folgança acabou e a galga já produziu o seu efeito”. Se em 1710 a mentira já tinha asas, no século XXI as redes sociais fazem-na circular quase à velocidade da luz, enquanto a verdade continua na lista de espera de cirurgia ortopédica do SNS.

Em conclusão, a resposta ao título deste capítulo é “Sim, mas não pelas razões apresentadas por Harari”.

Dealey Plaza, Dallas, Texas, 22.11.2021: apoiantes de Donald Trump que deram crédito a uma teoria conspirativa com origem na fonte conhecida como “QAnon” aguardam a aparição de John F. Kennedy Jr., falecido em 1999, e, eventualmente, também do seu pai, John F. Kennedy, assassinado naquele mesmo local em 22.11.1963. De acordo com esta teoria conspirativa, os dois Kennedys – ou só JFK Jr. – viriam anunciar o reconhecimento de Trump como legítimo vencedor das eleições de 2020 e Trump tomaria posse como presidente dos EUA

Interlúdio apocalíptico

Esta conclusão é válida para outras considerações de Harari sobre as ameaças associadas à inteligência artificial e às modernas redes de informação. Harari tende a encarar estas numa perspectiva apocalíptica: se a inteligência artificial e as redes de informação continuarem a evoluir com tão poucas restrições e controlo, poderão ganhar existência autónoma e começarem a trabalhar para fins que não são os dos humanos, ou que os humanos nem sequer serão capazes de compreender. Numa alternativa não menos lúgubre, poderá acontecer que líderes políticos e Estados mal intencionados coloquem essa tecnologia ao serviço dos seus negros desígnios, criando uma sociedade mais opressiva e totalitária do que alguma outra na história. Prognostica Harari que, “sendo-lhe dado mau uso, a inteligência artificial poderá extinguir não só o nosso domínio da Terra, mas também a própria consciência, tornando-se o Universo num reino de trevas” (pg. 480).

Anjos tocam as sete “trombetas” do Apocalipse, iluminura no Apocalipse de Bamberg, c. 1000-1020. No Apocalipse Digital, a música será composta por um programa de inteligência artificial e tocada por robôs trompetistas da Toyota

Estes cenários envolvendo futuros apocalípticos, não sendo totalmente improváveis ou infundados, desviam a atenção do essencial. Não é preciso que emerja uma “inteligência inorgânica” tão evoluída que ganhe vontade própria, nem é preciso que ditadores maquiavélicos usem estas tecnologias para criar um totalitarismo tão esmagador como o que George Orwell imaginou em Mil novecentos e oitenta e quatro. O futuro não seguirá necessariamente o figurino das distopias futuristas das séries televisivas. Os governantes podem até estar animados de boas intenções. O “reino de trevas” não chegará necessariamente com estrondo e num dia preciso. Não precisará da rede 6G, nem sequer da 5G.

A inteligência artificial no seu estado presente, aliada ao centramento obsessivo da vida das pessoas nas redes sociais, no smartphone, nas apps e na constelação de tecnologias de entretenimento/distracção conectadas a redes planetárias de informação, já é suficiente para, pouco a pouco, erodir e corromper o edifício civilizacional:

1) Dissolvendo a confiança nas instituições democráticas e nas eleições;

2) Secando as fontes de receitas da comunicação social (logo, privando-a dos recursos humanos e materiais que lhe permitem ser interventiva e independente do poder político e económico) e descredibilizando-a como serventuária dos poderes instalados;

3) Fazendo desaparecer milhões de empregos, que, ao contrário do que profetizam os tecnólatras, não serão substituídos por “novas profissões” fantasiosas (ver Que fazer com toda esta gente supérflua? e capítulo “O trabalho na era do machine learning e dos algoritmos” em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?);

4) Concentrando quantidades inauditas de poder e dinheiro numa minúscula elite de Ciber-Aristocratas, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Peter Thiel, Bill Gates ou Sundar Pichai (ver capítulo “A casta dos meta-barões” em Estará na História a origem da desigualdade entre países ricos e países pobres?);

5) Tornando-nos menos empáticos, mais autocentrados, mais egoístas, mais cínicos, mais presunçosos, mais impulsivos, mais superficiais, mais dispersos, mais inconsequentes, mais inconstantes, mais imaturos, mais desmemoriados, mais alienados, mais ansiosos, mais paranóicos, mais hipocondríacos e mais neurasténicos.

Já está a acontecer, pelo que já chegaria tarde um acordo internacional para limitação do desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial, como Harari sugere, ou uma moratória que desse à humanidade tempo para avaliar as vantagens, desvantagens e riscos da inteligência artificial, como tem sido pedido por várias individualidades, incluindo líderes de empresas tecnológicas (incluindo Musk, que, muito provavelmente, só pretende ganhar tempo para que o seu império empresarial recupere o atraso na corrida pela inteligência artificial); também já não vêm a tempo as medidas para limitação de uso de telemóveis em ambiente escolar que agora começam, timidamente, a surgir nalgumas escolas ou países.

Não podemos alegar que não fomos avisados, pois já passaram 14 anos desde que foram publicados Os superficiais: O que a internet está a fazer aos nossos cérebros, de Nicholas G. Carr, e You are not a gadget: A manifesto, de Jaron Lanier. Mas não lhes prestámos atenção e agora o “reino das trevas” já está no meio de nós, ainda que não demos conta da sua presença, pois ele não vem com uma polícia secreta que ameaça, chantageia e tortura para obter os nossos segredos, pois nós já os entregámos todos, de livre espontânea vontade; e também não vem envolto em sombras e opressão, é antes luminoso, colorido, feérico e histérico, um colossal caleidoscópio de oportunidades únicas, cupões de desconto, Black Fridays e Prime Days; recomendações de maquilhagem e moda e “dicas” de fitness e body building; “unboxing videos” e “reaction videos”; coreografias, cantorias e “desafios” para mentecaptos ociosos; e anúncios a plataformas de e-comércio que nos convidam a “fazermos compras como se fôssemos multimilionários” e a plataformas de streaming onde poderemos fazer binge watching de milhões de horas de “conteúdos” vazios de conteúdo.

Mas isso seria assunto para outro artigo.

Da pedra lascada à mindfulness

Em 2014, a tradução para língua inglesa de Sapiens: De animais a deuses: Breve história da humanidade (publicado originalmente em hebraico em 2011) empurrou Harari para a ribalta e fez dele, quase instantaneamente, um dos pensadores mais respeitados do nosso tempo. Sapiens justificava boa parte dos encómios com que foi recebido, ao fazer uma história “compacta” da humanidade a partir de pontos de vista pouco convencionais e, por vezes, ao arrepio do senso comum. Quando, no final, o livro lançava um breve olhar sobre o presente e o futuro da civilização, revelava, nas vertentes do ambiente e dos recursos naturais, um optimismo descabido, que, por vezes, parecia decorrer de um insuficiente domínio destes temas e que o levava a proferir afirmações irreflectidas e irresponsáveis como “os recursos à disposição da humanidade estão constantemente a aumentar e é provável que tal continue a acontecer” (ver O macaco que se converteu em Deus).

No final de 2023, Sapiens tinha já sido traduzido em 65 línguas e contava 45 milhões de exemplares vendidos e passara 96 semanas consecutivas na lista de best-sellers do The New York Times; a “edição comemorativa” portuguesa, surgida em Janeiro de 2024, alega terem sidos vendidos 110.000 exemplares da obra, um número que, no exíguo mercado livreiro português, só costuma ser alcançado pelos romances de José Rodrigues dos Santos e é absolutamente invulgar num livro da natureza de Sapiens. Pelo meio, Harari trocara a obscura e pacata vida de académico especializado em história militar da Idade Média e da Idade Moderna por uma lufa-lufa à volta do globo, feita de sessões de autógrafos com longas filas, de baterias de entrevistas com imprensa de referência de todo o planeta e de palestras em auditórios apinhados onde as elites do poder e do dinheiro o escutam com a atenção grave e a veneração que se dispensa a um oráculo divino ou a um patriarca bíblico.

Homo Deus: Breve história do amanhã (edição em hebraico em 2015, edição inglesa em 2016) era um livro de natureza bem diferente: o historiador dera lugar a um visionário tecnofuturista, a um profeta que anunciava à humanidade que, uma vez que esta já [resolvera] os seus principais problemas, [haveria] que passar à próxima etapa evolutiva: a transformação dos homens em deuses” (nas palavras deste vosso escriba – ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como).

A capa da edição portuguesa de “Homo Deus” (Elsinore)

Em Homo Deus, Harari explicava, com uma assertividade a raiar a petulância, que as excepcionais capacidades intelectuais e organizativas do Homo sapiens tinham permitido acabar com os grandes flagelos que o tinham atormentado ao longo da sua existência: fome, conflito bélico, pobreza, doença, envelhecimento, desequilíbrios ambientais, esgotamento de recursos naturais. Neste diagnóstico, Harari assumia a posição do cavalheiro que viaja em primeira classe num paquete transatlântico na viragem dos séculos XIX-XX e que, por passar os dias a usufruir dos courts de ténis, da piscina e dos banhos turcos e as noites a jantar “homard grillé au beurre” com o capitão do navio, assume que quem todos os restantes passageiros desfrutam das mesmas mordomias, pois nunca desceu até à sobrelotada e insalubre terceira classe. Defendia Harari que, ainda que, num ou noutro ponto do globo, ainda subsistissem alguns enguiços e desacertos na esplendorosa civilização do século XXI, os céleres progressos na tecnologia – sobretudo nos titilantes domínios da inteligência artificial, do machine learning, da Internet das coisas, da genómica, da bioinformática – não tardariam a resolvê-los e as máquinas passariam a arcar com todos os trabalhos pesados, sujos, repetitivos ou maçadores (incluindo os de índole intelectual) e deixar-nos-iam ocupados exclusivamente com a tarefa de nos tornarmos imortais e até deuses, mediante a fusão homem-máquina preconizada pelo futurista Ray Kurzweill, ou pelo upload da consciência para a cloud. Enquanto não ascendemos definitivamente ao Olimpo, propunha Harari que, uma vez que o livre arbítrio é uma ilusão, a democracia é um equívoco e o mesmo se passa com o mercado livre, devido às imperfeições inerentes ao espírito humano, deveremos confiar aos algoritmos e à inteligência artificial todas as decisões das nossas vidas, sejam elas comezinhas ou cruciais.

Este manifesto tenebroso e gélido que mescla materialismo radical, tecnolatria utópica e anti-humanismo desapiedado e reduz a consciência humana a fenómenos electroquímicos, longe de suscitar repulsa, foi muito bem recebido pela crítica e pelos bem-pensantes dos meios político, empresarial e académico e consolidou a reputação de Harari, que passou a andar num corrupio, fazendo palestras e TED Talks e multiplicando-se em entrevistas a órgãos de comunicação social de referência. O facto de muitas das considerações e propostas expressas em Homo Deus assentarem num conhecimento superficial dos assuntos e de muitos dos seus raciocínios serem periclitantes ou falaciosos parece ter passado despercebido à legião de pessoas cultas que, no mundo ocidental, leram Homo Deus e passaram a referi-lo como “livro de cabeceira”.

Curiosamente, uma das poucas vozes dissonantes na recepção a Homo Deus veio do filósofo ultraconservador russo Aleksandr Dugin, considerado no Ocidente como “o ideólogo de Putin” e que está longe de ser um modelo de sensatez e humanismo (ver capítulo “O eurasianismo na era pós-soviética” em A Rússia e o sonho imperial pt. 4: Liderar da Ásia até à Europa e capítulo “O cérebro esquizofrénico” em A Rússia e o sonho imperial pt. 6: Afinal, onde estão os nazis?). Dugin denunciou a simpatia de Harari por “uma existência pós-humana” e apresentou o livro como prova de que o moderno mundo ocidental é “a civilização do Anticristo”.

O estatuto de estrela pop planetária conquistado por Harari propiciou que 21 lições para o século XXI (2018) tivesse edição portuguesa poucos meses depois da edição original (ver O que devemos ensinar aos nossos filhos? Há um guru que mostra o caminho).

A capa da edição portuguesa de “21 Lições para o Século XXI” (Elsinore)

Após ter lançado o olhar sobre o futuro a médio e longo prazo com Homo Deus, Harari propunha-se reflectir sobre questões prementes do presente e do futuro próximo. O primeiro terço do livro sabe a requentado, pois retomava, genericamente, as propostas do livro anterior de entregar boa parte do que nos torna humanos a algoritmos, da escolha do filme a ver esta noite e do que comer ao jantar, até à orientação sexual e ao parceiro/a para a vida. Harari justificava esta delegação do alvedrio à máquina alegando que o ser humano não é mais do que uma aglomeração de algoritmos biológicos e que, algoritmo por algoritmo, os dos computadores erram menos do que os nossos. Embora Harari se mostrasse genuinamente entusiasmado com a ideia de que os algoritmos nos digam “o que estudar, onde trabalhar e com quem casar”, notavam-se, pontualmente, fissuras no optimismo tecnológico que blindava Homo Deus. Em 21 lições, Harari tanto proclamava a superioridade do algoritmo como se inquietava sobre a possibilidade de “ser mais fácil às empresas e às instituições estatais conhecer-nos, manipular-nos e tomar decisões em nosso lugar”.

Ainda assim, o livro concedia muito mais espaço à descrição das visões luminosas do que à das possibilidades inquietantes associadas às novas tecnologias. As 21 lições incluíam, por exemplo, um momento de humor negro – na variedade involuntária – quando Harari interpretava à letra as hipócritas arengas do multimilionário e metabarão Mark Zuckerberg e depositava esperança na ideia de que o Facebook poderá “tornar mais fácil a construção de comunidades” e “fortalecer o nosso tecido social e aproximar o mundo” e isentava a rede social de culpas na proliferação de desinformação e na corrosão do conceito de verdade. Por outro lado, quando saía do domínio das novas tecnologias, Harari só tinha a oferecer lugares-comuns e proclamações vagas de esperança na harmonia dos povos que são dignas de um secretário-geral das Nações Unidas.

Na lição n.º 21, incongruentemente, Harari voltava a advertir sobre o perigo de uma sociedade dominada por computadores e manifestar dúvidas sobre a fusão homem-máquina sugerida no livro anterior. Porém, o aspecto mais inesperado desta última lição era a revelação de aspectos pessoais da biografia de Harari: confessava que, durante boa parte da sua vida, se sentira paralisado pela angústia de cada vez que precisava de tomar uma decisão e que lhe fora difícil aceitar a sua homossexualidade; compreende-se portanto a atracção pela ideia de um algoritmo passar a decidir tudo por ele – inclusive a orientação sexual. Harari admitia também ter encontrado alívio para a ansiedade que sempre o atormentara ao passar duas horas por dia a praticar meditação Vipassana (uma técnica associada a uma corrente birmanesa do budismo) e a focar toda a sua atenção nos actos de inspirar e expirar. Se Homo Deus revelara Harari como tecnoprofeta entusiástico, as 21 lições para o século XXI davam conta da sua deriva para o universo da mindfulness, da expansão da consciência e do alinhamento de chakras.

O monge budista Bodhidharma meditando: Estampa pelo japonês Tsukioka Yoshitoshi, da série “Cem aspectos da lua”, 1807

Um imenso topete

Um dos aspectos mais irritantes de 21 lições para o século XXI é que Harari exprima opiniões contrárias às que formulara em Homo Deus, sem admitir que mudara de ideias. Em 2020, durante a pandemia de covid-19, voltámos a ter provas da sua facilidade em contradizer-se: após ter ganho fama com livros que proclamavam que a humanidade estaria à beira de vencer a doença, tornou-se num dos comentadores mais solicitados sobre doenças virais e pandemias. Curiosamente, nem os entrevistadores nem os comentadores e eruditos do meio mediático o confrontaram com a sua anterior posição de que as doenças eram coisa do passado e que a medicina deveria antes estar focada em fazer-nos viver por dois ou três séculos, ou para sempre (ver capítulos “A ascensão ao Olimpo” e “A ilusão da omnipotência” em “A Natureza nem sempre é amiga”: Vírus, livros e metáforas).

A mudança de opinião de Harari em relação às doenças é um detalhe face à inversão que Nexus representa. As utopias tecnológicas que promovera entusiasticamente nos livros anteriores são agora energicamente denunciadas, por vezes em tonalidades apocalípticas: “Uma superpotência da Era do Silício com mecanismos autocorrectivos ineficazes ou inexistentes pode, sem dúvida, pôr em risco a sobrevivência da nossa espécie e de inúmeras formas de vida. […] Somos senhores de vastíssimo poder e desfrutamos de luxos excepcionais, mas somos facilmente manipuláveis pelas nossas criações, e, quando tomarmos, enfim, consciência do perigo, poderá ser tarde de mais” (pg. 480). Simetricamente, as teorias e propostas delirantes e mórbidas envolvendo a “singularidade” – o momento que marca o fim da era humana e o despertar de uma nova superinteligência – do futurista Ray Kurzweill, que Harari publicitara aprovadoramente em Homo Deus, são agora encaradas com cepticismo. O tecnólatra de 2015 converteu-se num tecnopessimista.

Mais uma vez, Harari executa esta pirueta intelectual sem admitir que mudou de posição. Pior do que isso, nas pg. 22-23 de Nexus tem a audácia de descrever Homo Deus como um livro que 1) “discute um conjunto de perigos trazidos pelas novas tecnologias de informação”; 2) alerta para que confiar demasiado nas novas tecnologias de informação “nos pode roubar competências e destruir-nos a saúde física e mental”; e 3) “vaticina que, não tendo os humanos cautela, poder-se-ão dissolver numa enxurrada de informação, como um torrão que se dissolve num rio que corre vigoroso, e que a ordem natural das coisas talvez venha a ditar que humanidade não foi mais do que uma ondulação muito ligeira num fluxo de dados cósmico”.

Será que Harari sofre de algum distúrbio esquizóide e que o Yuval tecno-optimista não lê o que escreve o Noah tecnocatastrofista e vice-versa? Ou será ele um farsante que está pronto para defender tudo e o seu contrário, desde que isso lhe assegure os royalties, as mordomias, a atenção mediática e a deferência inerentes ao estatuto de autor best-seller e guru dos magnatas? No seu íntimo, estará convicto da solidez argumentativa e do rigor dos seus livros, ou temerá ser desmascarado um dia?

Ofuscados pelo brilho das estrelas

A última hipótese do capítulo anterior parece pouco provável: Harari exsuda autoconfiança mesmo quando perora sobre assuntos distantes da sua área e que visivelmente não domina. Por exemplo, em Nexus emprega por três vezes (o que garante que não se trata de uma gralha ou distracção) o termo “petabits” para se referir a grandes quantidades de informação. O que ele pretenderia escrever seria “petabyte” (PB), equivalente a 10¹⁵ bytes (um “1” seguido de 15 zeros), uma vez que a unidade de informação digital é o byte, e é em bytes e seus múltiplos que, desde a aurora da Era Informática, se expressam as taxas de fluxo nas redes, as capacidades de memória dos equipamentos e as dimensões dos ficheiros. Cada byte é, por sua vez, composto por oito bits (salvo raras excepções). Que alguém que confunde bits e bytes se proponha escrever um livro de meio milhar de páginas sobre o passado, presente e futuro das redes de informação é equivalente a que alguém que confunde silício e silicone se lance na escrita de um tratado de química.

Mas Harari talvez pense – e, infelizmente, está certo – que, por esta altura, tudo lhe é permitido. O facto de os seus livros terem recebido recomendações calorosas de Barack Obama, Bill Gates, Daniel Kahneman, Jared Diamond e Natalie Portman (!), de ser convidado para tomar chá com Angela Merkel, de ser convidado para o Eliseu por Emmanuel Macron, de discutir política internacional com o (então) primeiro-ministro holandês Mark Rutte e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis e de ter sido enaltecido por publicações de referência como “um dos mais destacados intelectos da nossa geração” e “o grande pensador do nosso tempo” sufoca qualquer impulso para produzir uma apreciação negativa. A humanidade pode não estar perto de ascender à condição divina, mas Harari, embora se mantenha apegado ao seu corpo biológico, já subiu a um patamar sobre-humano. Além da aura de prestígio que o envolve, Harari tem também a seu favor um factor material: a poderosa máquina promocional dos megagrupos livreiros dos EUA e Reino Unido, que consegue facilmente impor os seus produtos aos outros países anglófonos e à Europa continental.

Ainda há pouco, a propósito de A história do mundo: Do big bang até aos dias de hoje, do britânico Peter Frankopan, se reflectiu sobre as falhas e vícios dos mecanismos (supostamente) meritocráticos que regem a validação e a fama nos meios académico e intelectual e, em particular na criação literária (ver capítulo “À sombra dos louros” em Uma história climática dos últimos 4500 milhões de anos). Frankopan é, como Harari, um distinto professor universitário de História, com um curriculum ofuscante – tão ofuscante que deixou a crítica cega às falhas, lapsos e tolices que enxameiam A história do mundo e levou o livro ser cumulado de elogios ditirâmbicos pela imprensa de referência do planeta.

Algo de similar se tem passado com Malcolm Gladwell, um jornalista e conferencista canadiano que também faz parte, com Harari e Frankopan, do mui selecto clube dos intelectuais milionários.

Malcolm Gladwell em 2008

Gladwell tem outras afinidades com Harari, como sejam: tende a “pensar fora da caixa”, analisando factos conhecidos a partir de uma perspectiva inesperada; goza de fama de âmbito planetário; é venerado pelas elites; os seus livros têm recebido elogios exorbitantes. Um crítico comparou os melhores artigos de Gladwell a uma cantata de Bach; a revista Time colocou-o, em 2005, entre as 100 pessoas mais influentes do mundo; a revista GQ foi mais longe e proclamou-o “o pensador mais influente do mundo”, um título oficioso que, entretanto, passou para as mãos de Harari.

É certo que Gladwell é autor de livros transbordantes de ideias desafiantes, como O que o cão viu (2009), que compila artigos publicados originalmente na revista The New Yorker. Porém, também tem livros medíocres, como David e Golias: A arte de combater os mais fortes (2013) e Falar com desconhecidos: O que devemos saber sobre as pessoas que não conhecemos (2019), sobre o qual se escreveu em O que sabemos nós uns dos outros?, e até livros pavorosos, como A Máfia dos bombardeiros: Um sonho, uma tentação e a noite mais longa da Segunda Guerra Mundial (2021), sobre o qual se escreveu em Quando os bombardeamentos (e os livros) falham o alvo. Porém, a crítica, condicionada pela aura de genialidade que envolve Gladwell, dispensou bastos elogios a David e Golias, Falar com desconhecidos e A Máfia dos bombardeiros.

É quase sempre necessário trabalho árduo e perseverança para chegar a um elevado patamar de reconhecimento intelectual, mas daí em diante a vida desliza sobre suspensão pneumática…

Nota sobre a edição portuguesa: O índice remissivo foi suprimido, uma opção incompreensível num livro com 480 páginas de texto e com a natureza de “Nexus”. As editoras poderão justificar a supressão com os custos adicionais que o índice remissivo comporta e há que admitir que compilar um índice remissivo consome muitas horas e é uma tarefa fastidiosa e intelectualmente pouco estimulante para um ser humano. Ora, não será a tão celebrada inteligência artificial, que, dizem, já está pronta para redigir, com presteza e salero, artigos de jornal, comunicados de imprensa, curricula e teses académicas, traduzir livros e até escrevê-los por inteiro, capaz de desempenhar essa humilde tarefa?