“Eu tenho um sonho. Que os meus quatro pequenos filhos um dia venham a viver numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho, hoje.”

Estas palavras são apenas uma pequena parte do discurso, de quase 17 minutos, que Martin Luther King proferiu nas escadas do Lincoln Memorial, numa longínqua tarde de 1963. Foi apenas um dos 10 discursos proferidos nessa tarde, mas — talvez por ser último, talvez pela qualidade do orador — foi aquele que ficou marcado para a posteridade e que passou a ser imagem de marca de King e do movimento pelos direitos civis dos negros americanos.

“Ele fala como se fosse um mestre violinista a tocar um Stradivarius”, resumiu na sua cabeça Bart Barnes, um jovem jornalista do Washington Post enviado para cobrir a manifestação que ficou conhecida como a ‘Marcha sobre Washington’. Mais de 200 mil pessoas, sobretudo afro-americanos, participaram na Marcha e ouviram o discurso de Luther King. “Estou feliz por juntar-me a vocês hoje nisto que ficará conhecido na História como a maior manifestação pela liberdade na História da nossa nação”, disse o pastor à multidão.

As palavras de Martin Luther King tiveram quase nenhum eco na imprensa portuguesa à altura. O que não quer dizer, contudo, que o movimento norte-americano pelos direitos civis dos negros passasse ao lado dos jornalistas portugueses, dominados pela censura, ou que Luther King tenha sido um nome completamente ausente dos jornais nacionais.

A propósito dos 50 anos da morte de Martin Luther King, o Observador mergulhou na imprensa da época para descobrir o que se escreveu sobre o ativista norte-americano. Foi estrela em algumas capas, concedeu pequenas entrevistas a repórteres portugueses e chegou a ser apelidado de “novo Gandhi”. Mas, à medida que o mundo caminhava para a convulsão do Maio de 1968 e se agravavam as críticas ao colonialismo português, a mensagem de King de resistência pacífica à opressão revelava-se menos benévola para o regime português do que inicialmente este parecia pensar.

A ‘Marcha sobre Washington’ e “O exemplo de Portugal”

“Mais de cem mil pessoas, negros e brancos unidos, preparam-se em todos os pontos dos Estados Unidos para marcharem sobre Washington”. O República fazia assim em manchete a antevisão da Marcha, três dias antes de esta ocorrer, incluindo o subtítulo “A luta anti-racista”, e escrevendo um texto onde se apontava a possibilidade de haver violência:

“As autoridades federais receiam as consequências das actividades de elementos irresponsáveis de organizações extremistas como, por exemplo, dos “muçulmanos negros” (adversários irredutíveis de tudo quanto é branco) e dos neo-nazis.”

▲ A Marcha sobre Washington, com Luther King e outros organizadores na dianteira (Getty Images)

Getty Images

No dia seguinte, o República tornaria à carga, titulando: “A Marcha sobre Washington será o protesto digno de 20 milhões de cidadãos lutando pelos seus direitos cívicos”. O nome de Luther King, contudo, só viria à baila no jornal dirigido por Carvalhão Duarte no dia da própria Marcha, num artigo onde se destacava que “apenas seis dos organizadores da ‘Marcha dos direitos cívicos’ são homens de cor”, entre eles o pastor batista.

A grande atenção dada à Marcha pelo República pode, à primeira vista, não espantar, tendo em conta a sua postura de maior desafio face ao regime. Assim se explica também que o Diário de Lisboa, no dia a seguir à Marcha, tenha citado o organizador Philip Randolph ao titular “A Marcha sobre Washington influenciará o comportamento de todo o povo norte-americano”. De Luther King, no entanto, nem sinal.

A posição destes dois periódicos de dar ampla cobertura à crise racial norte-americana, contudo, não se inseria necessariamente numa lógica anti-Estado Novo. Isso mesmo explica Guya Accornero, investigadora do ISCTE. Na sua tese de doutoramento sobre a ação estudantil no final do regime, a historiadora explica que as “primeiras acusações que, no âmbito da ONU, começavam a ser dirigidas, sobretudo por parte dos Estados Unidos, ao colonialismo português” coincidiram no tempo com o movimento norte-americano dos direitos civis. “Assim, na imprensa portuguesa, salientava-se sobretudo o facto de os americanos, críticos relativamente à atitude de Portugal em África e defensores dos valores democráticos no mundo, adoptassem medidas repressivas e racistas no seu próprio país.”

Essa ideia está claramente plasmada na primeira página do República do dia seguinte à Marcha. Num pequeno artigo intitulado “O exemplo de Portugal”, a propósito da realização da Marcha, o República escreve (num artigo não assinado) que a América, pese embora seja uma “maré alta de civilização”, é palco de “vivas demonstrações de discriminação racial”, que contrastam com o “verdadeiro exemplo” português:

“Vai em cinco séculos que Portugal engloba na sua população uma grande percentagem de negros. Pois portugueses brancos e pretos, do Continente e do Ultramar, estreitaram-se nos laços da mais compreensiva comunidade.”

A coincidência no tempo entre este movimento cívico nos EUA e o confronto entre Portugal e a América relativamente à questão colonial é evidente nos jornais da altura. No dia da Marcha sobre Washington, a manchete do Jornal de Notícias era sobre a “grandiosa manifestação de Lisboa”, o protesto de apoio à política ultramarina convocado pelo regime para o Terreiro do Paço, na sequência da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que apelava a que Portugal reconhecesse o direito de autodeterminação das suas colónias. No dia seguinte a cobertura seria dada sobretudo à Marcha, num texto que destacava o “ambiente de festa popular” e a presença de Josephine Baker, estrela negra do filme Zouzou — que se recusaria a atuar perante audiências norte-americanas devido à segregação.

O Diário de Notícias, jornal conservador que na década de 60 estava recheado de membros afetos ao regime, foi tímido na sua cobertura da Marcha, mas deu amplo destaque à manifestação do Terreiro do Paço, titulando em letras gordas “Portugal esteve em Lisboa para dizer ‘Não’ à ONU”. O Diário Popular, também ele fortemente ligado ao regime, optou por deixar a ‘Marcha sobre Washington’ fora da capa, mas escreveu dentro da sua edição que o protesto “foi das manifestações mais construtivas que se têm realizado nos EUA”, citando um dos organizadores.

“A atitude de integração e tolerância dos portugueses era posta em contraste com a segregação e o comportamento por vezes brutal da polícia para com os activistas negros adoptada pelos americanos, num momento em que os Estados Unidos punham em campo a presença de Portugal em África com base no princípio da autodeterminação dos povos”, resume Guya Accornero.

Mas esse contraste poderia vir a representar também “uma espada de dois gumes”, como explica a própria — afinal de contas, ao defender os direitos dos negros americanos tão claramente, os jornais portugueses “assumiam posições que eram, de facto, idealmente próximas, embora com motivações diferentes, às das correntes mais progressistas não só dos Estado Unidos, mas do próprio Portugal.” Esse equilíbrio difícil continuaria a ocorrer em toda a cobertura relativa à vida e morte de Martin Luther King daí por diante.

A atribuição do Nobel para “o novo Gandhi”

Se na cobertura a propósito da Marcha o nome de Luther King raramente foi mencionado e o seu rosto nunca impresso, o mesmo já não ocorreu quando o Comité de Oslo decidiu atribuir-lhe o Nobel da Paz, em 1964. Para além de colocar uma pequena foto do ativista norte-americano na capa da edição de 15 de outubro, o República elabora um artigo com o título “Quem é Luther King” (mais uma vez não assinado), onde reflete sobre a vida do “admirador de Gandhi e apóstata do Movimento de Não Violência dos Negros Americanos” e o seu papel de oposição aos métodos de Malcolm X, que o República classifica como dirigente dos “Black Muslims” e “partidário da ‘violência como resposta à violência’.”

É por essa razão, escreve o jornal, que este Nobel é “menos um prémio para determinada reivindicação do que para determinado jeito de reivindicar…”. E remata, destacando o papel do senador Barry Goldwater, rosto da oposição à Lei dos Direitos Civis de 1964 que pôs fim à segregação racial:

“Há, na mesma, com que nos congratularmos: o mundo contemporâneo manifesta-se cada vez mais refractário à febre destrutiva do fanático Goldwater.”

Também o Jornal de Notícias colocou o assunto na capa com título visível (“Nobel da Paz para o negro norte-americano Martin King”) e foto do laureado, optando por utilizar o mais chamativo título “Prémio Nobel da Paz para o ‘novo Gandhi’” só dentro do jornal, na última página.

O Vida Mundial, à época ainda jornal semanário e não revista, escolheu antes o dia a seguir à entrega do prémio (11 de dezembro) para dar amplo destaque ao tema. Na capa, legendava apenas uma foto de Martin Luther King como “Lutero King, a caminho de Estocolmo” e acrescentando que esteve deixava “atrás de si, nos Estados Unidos, viva polémica sobre as suas actividades a favor dos seus irmãos de raça”.

▲ Luther King a receber o Nobel (Getty Images)

Getty Images

Lá dentro, um texto chamado “A evolução do movimento dos direitos civis” colocava King em oposição aos líderes negros mais radicais, à semelhança do que tinha sido feito pelo República. O Vida Mundial escrevia que a nova liderança do movimento, possivelmente “infiltrados por comunistas”, “está agora a identificar-se com os dirigentes das novas regiões de África e de outras regiões subdesenvolvidas do Mundo”. “‘Se o Mississippi fosse um país independente — disse há pouco um especialista em direitos civis — estaria hoje mergulhado em plena revolução anticolonial’”, escrevia-se, não identificando o especialista em causa.

“Teria muito gosto em visitar Angola e Moçambique”. O furo da imprensa nacional

O Nobel viria a servir de pretexto para um exclusivo do Diário Popular. Isso mesmo explica ao Observador Gonçalo Pereira Rosa, investigador de Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica e autor de vários livros sobre a imprensa portuguesa durante o Estado Novo: “Houve um jornalista português que o entrevistou, circunstância que nunca vejo mencionada nas efemérides: em Dezembro de 1964, em Estocolmo, na entrega do Prémio Nobel a King, o Jaime da Silva [correspondente do Diário Popular em Estocolmo] recolheu algumas declarações”, explica o investigador.

“Teria muito gosto em visitar Angola e Moçambique”, é a citação escolhida para título, muito embora nada surja desenvolvido no texto sobre esse desejo de Luther King. Há considerações sobre a sua luta pacífica — “a não-violência acabará por vencer” — e, curiosamente, uma referência de King ao desejo de “aprender o socialismo democrático” que se vive na Suécia. Mas pouco mais. “A entrevista em si é pouco significativa – a censura cortaria qualquer comentário doloso sobre a política colonial portuguesa. Mas é um furo, um exclusivo”, resume Pereira Rosa.

Essa manifestação de King de que gostaria de visitar os territórios coloniais levaria a TAP a propor ao Governo oferecer passagens aéreas ao líder do movimento dos direitos civis norte-americano, como contou o jornal Público recentemente. A resposta do regime, contudo, seria clara: “não se nos afigura haver vantagem em convidá-lo”, escreve o diretor dos serviços de informação do ministério dos Negócios Estrangeiros, em resposta à proposta. “O sr. Luther King não é pessoa que, mesmo nos Estados Unidos, goze de crédito geral.”

Não são conhecidas posições públicas de King relativamente ao colonialismo português, mas não há grandes dúvidas sobre a sua posição relativamente ao colonialismo no geral. Para além de apelar a um boicote à África do Sul, já em 1958, num sermão, o pastor King deixava clara a sua posição nesta matéria: “Durante anos, estas pessoas foram vítimas do colonialismo e do imperialismo e agora estão a libertar-se. Estão a libertar-se de tudo isto e estão a dizer em termos claros que o racismo e o colonialismo têm de acabar. Se a vossa nação quer ser uma nação de primeira, não pode continuar a ter cidadãos de segunda.”

É certo que King não ignorava a situação colonial portuguesa já há vários anos. Em 1959, chegou a trocar cartas com uma ativista angolana, Deolinda Rodrigues, que estava exilada no Brasil e ponderava regressar a Angola, mas temia ser presa e debatia-se sobre se deveria colaborar ou não com as autoridades portuguesas e denunciar os seus colegas ativistas.

“Temos de perceber que na luta pela liberdade e pela independência tem de haver sempre uma disponibilidade para o sacrifício e para o sofrimento. Tens de decidir se voltares para a prisão ajudará de alguma forma a acelerar a causa da independência do teu país”, escreveu-lhe Martin Luther King, que a aconselhou a não denunciar colegas, para que eles tivessem a oportunidade de serem eles a tomar a decisão de se entregarem. “Espero que tudo corra pelo melhor para o teu país e tens as minhas orações e os meus melhores desejos”, rematou o pastor.

Talvez por estas ou outras razões, King estava impedido de entrar em território nacional desde março de 1962, de acordo com os documentos da PIDE recolhidos pelo Público. Tal não impediu, contudo, uma breve passagem pelo aeroporto da Portela a caminho de Genebra, a 28 de maio de 1967. Rodeado pela imprensa, prestou algumas declarações, noticiadas pelo menos pelo Jornal de Notícias e pelo Diário de Lisboa: “Tentaremos encontrar sucedâneos para a violência, como solução de problemas, tais como os do Vietnam, Médio Oriente, etc. Assim reunidos procuraremos definir meios para uma melhor coexistência e compreensão, pois é urgente que aprendamos a viver neste planeta como irmãos”, disse, sublinhando que considera haver “solução para os problemas da paz”.

“Um aspeto curioso: por decisão do próprio ou por imposição da censura, as referências a conflitos bélicos da época limitam-se ‘ao Vietname e ao Médio Oriente’”, destaca Gonçalo Pereira Rosa ao Observador. “Não há qualquer referência à luta armada em África, bem mais complexa para Martin Luther King e para o regime de Lisboa.” Seriam as últimas declarações do líder negro à imprensa portuguesa, menos de um ano antes da sua morte.

“O tiro contra Martin Luther King foi disparado contra todos nós”

Seria preciso Martin Luther King morrer, a 4 de abril de 1968, para o ativista ser manchete em praticamente todos os jornais portugueses. Na redação do Diário Popular, o assunto não passou despercebido, como contou Armando Baptista-Bastos a Gonçalo Pereira Rosa: “O Diário Popular tinha em Washington o repórter Manuel Magro no dia de 1968 em que King foi morto. O BB contava que, dos EUA, ‘chegou um cabograma. Dizia só: ‘Mataram o Luther King. Puxem.’ Em linguagem de jornal, o ‘puxem’ quer dizer: ‘Encontrem tudo o que puderem sobre o tema nas agências, na concorrência, inventem se for preciso.’”

Não foi preciso inventar. No dia seguinte, o Diário Popular trazia em manchete o “apelo” do presidente Lyndon B. Johnson à não-violência, que citava na íntegra. Dentro do jornal, havia vários pequenos textos sobre os motins (“Violências dos negros em várias cidades americanas”), o assassino (“Procurado pela polícia o branco que fugia no momento do crime”) e até a consternação do momento (“‘É a vontade de Deus!’ – disse a viúva do Dr. King”). A Pereira Rosa, Baptista-Bastos queixou-se de que o correspondente em Washington viria a ganhar um prémio por essa cobertura, quando teria sido ele a fazer a maioria do trabalho. “Não só não me dá uma palavra de reconhecimento, como não me dá uma parte do prémio monetário, o sacana. Nem um tostão. ‘Puxem…’”

▲ O último adeus a Martin Luther King, no funeral

Getty Images

Se foi exatamente assim ou não nunca saberemos, mas não há dúvidas de que, ao contrário do que ocorreu aquando da ‘Marcha sobre Washington’ ou na atribuição do Nobel, desta vez a imprensa portuguesa não teve dúvidas da importância histórica do momento. “Luto e agitação no mundo negro americano”, era a manchete do República no dia seguinte ao homicídio. “Assassinado o Dr. Luther King”, escrevia o Diário de Notícias em letras grossas. Num texto intitulado “Uma vida ao serviço da causa da integração”, o DN definia Luther King como sendo um homem “dotado de uma grande coragem, poder de persuasão e excepcionais condições de chefia”, mas vaticinava que “o problema racial americano é importante demais para ser resolvido apenas por um homem” e que “continuará por resolver”.

Os dias seguintes seriam marcados por violentos motins raciais em várias cidades norte-americanas — situação que foi amplamente coberta pelos jornais portugueses. Recorrendo-se às agências, contavam-se todos os pormenores sobre recolheres obrigatórios, tropas nas ruas e mortes registadas.

“Falou-se na iminência de uma guerra racial”, escreve a certo ponto o correspondente do Diário de Notícias em Washington. O diário segue de perto os motins, a que dá amplo destaque nas capas, titulando repetidamente com as palavras ‘fúria’ e ‘terror’: “Negros em fúria na América”, “Horas de terror na América”, “Chicago dominada pelo terror”, etc. Também o Jornal de Notícias escreve, a 7 de abril, que “Washington tem o aspecto de um campo entrincheirado” e fala num “sossego inquietante nos ghettos negros” no dia do funeral de King, a 9 de abril.

O Diário Popular de Baptista-Bastos e Magro escreve na edição seguinte que “A ‘cólera negra’ assola a América” e, dentro das suas páginas, puxa por uma citação do ativista Stokely Carmichael que diz que “Matar o pastor Luther King foi um grande erro”. Mantém-se também a ampla cobertura aos motins (“Insurreição em Chicago”, “Alerta em Memphis”, etc.) e, no dia do funeral, não só Luther King faz capa como nessa mesma edição se inclui um texto da revista Time que, indo de Brooklyn ao Harlem, descreve “o mundo impiedoso do negro americano”.

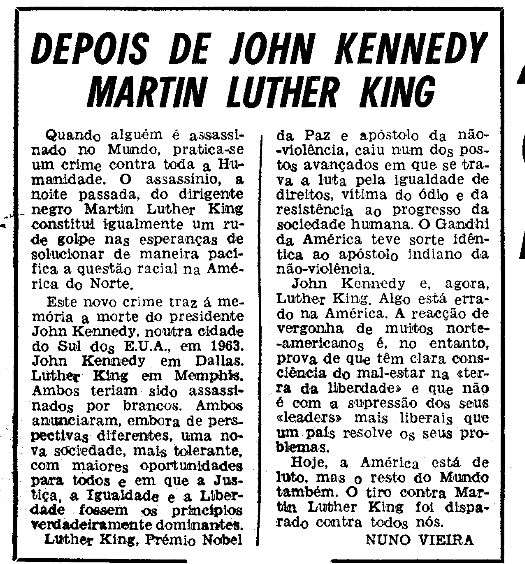

No Diário de Lisboa, o redator Nuno Vieira arrisca escrever um artigo de opinião duro. Para além de escrever que “o Gandhi da América teve sorte idêntica ao apóstolo indiano da não-violência”, Vieira deixa a crítica de que “não é com a supressão dos seus ‘leaders’ mais liberais que um país resolve os seus problemas”. “O tiro contra Martin Luther King foi disparado contra todos nós”, conclui, numa mensagem que talvez não se referisse exclusivamente ao problema dos direitos raciais na América.

Uma posição que não é de admirar vinda do oposicionista Diário de Lisboa, como explicou Paulo Rodrigues Ferreira na sua tese de mestrado em História Contemporânea: “Os periódicos portugueses que se batiam contra o Estado Novo tinham um interesse especial pelo que acontecia no estrangeiro, especialmente na América. Era neste país que os negros combatiam para pôr fim a um sistema de segregação racial considerado desumano, que os estudantes protestavam contra uma guerra cruel, que as mulheres tentavam impor a sua igualdade perante os homens”, resume.

Assim se explica a atenção extraordinária dada pelo Vida Mundial — entretanto tornado revista semanal em 1967 — ao assassínio de Martin Luther King. Na sua edição de 12 de abril, dedica três páginas ao assunto, com vários textos, titulando “EUA à beira da guerra civil” e chegando a tecer a consideração, num dos seus textos, de que a atribuição do Nobel a King serviu para fornecer “aos brancos o álibi da boa consciência”.

Mas na edição seguinte, publicada a 15 de abril, a Vida Mundial supera-se. O rosto de Martin Luther King ocupa toda a capa; o editorial de Carlos Ferrão prevê um “verão agitado” para os EUA, atiçado também pela morte de King; um texto fala numa “primavera negra”. Para além disso, há um longo perfil do ativista e um “dossier racismo” sobre o problema racial nos EUA, onde se explica a história do movimento dos direitos civis e os diferentes grupos relevantes para o tema como o KKK ou o Black Power.

“Parece-nos dever enquadrar a sua figura [de Luther King] no contexto geral dos acontecimentos relacionados com o racismo nos E.U.A.”, escreve a revista.

O que não é de admirar, tendo em conta as posições repetidamente assumidas pela publicação, como explica Paulo Ferreira: “A Vida Mundial acompanhava, sempre de modo pessimista, a evolução dos acontecimentos nas cidades americanas nas quais mais fortemente se fazia sentir a violência causada pelo racismo. A América era considerada um país que não respeitava os mais elementares direitos dos seus cidadãos negros.”

Não há dúvidas de que a morte de Martin Luther King não foi de todo indiferente à imprensa portuguesa — e, sobretudo, a violência que se lhe seguiu. Mais difícil é saber até que ponto ela o foi para o próprio regime. Certo é que um mês depois da morte de King, deu-se o Maio de 68, que ajudaria a plantar sementes para a crise estudantil em Portugal de 1969.

Entretanto, já depois do líder não violento do movimento pelos direitos civis dos negros ter morrido, o Estado Novo aprendeu a desconfiar de Luther King, como explica Pereira Rosa: “Embora nunca tenha encontrado qualquer indício de que a notícia da morte de King tenha tido importância para ser transmitida a Salazar, ela certamente foi interiorizada pelo regime”, diz o investigador, que destaca a censura a alguns filmes, como “Mundo Negro” de 1969, onde a luta dos negros é classificada como podendo conter “implicações que oferecem melindres”.

“Mesmo cinco anos depois, em 1973, com o filme italiano ‘Adeus, Tio Tom’, que começa precisamente com um ecrã a mostrar King tombado e um locutor a extrair consequências do evento, o censor escreve logo a abrir: ‘Não há a mais pequena dúvida de que este filme tem de ser reprovado’”, acrescenta. O que significa que Martin Luther King, mesmo depois de morto, continuaria a ser censurado em Portugal.