Índice

Índice

“O Estado é uma estrutura permanentemente condenada ao fracasso, o povo uma estrutura sempre condenada à infância e à fraqueza de espírito”: a frase é do escritor austríaco Thomas Bernhard e a sua veracidade pode ser mais facilmente comprovada quando Estados e povos são colocados sob tensão, como acontece durante uma pandemia. Houve quem visse nesta crise sanitária uma oportunidade para repensar a nossa atitude perante a vida e a forma como indivíduos e países se relacionam entre si e profetizasse que dela iria emergir um mundo mais solidário, menos desigual, menos competitivo, mais sustentável e mais “verde”. Porém, acumulam-se indícios de que nem os governos nem os povos ascenderam a um patamar superior de sensatez e empatia.

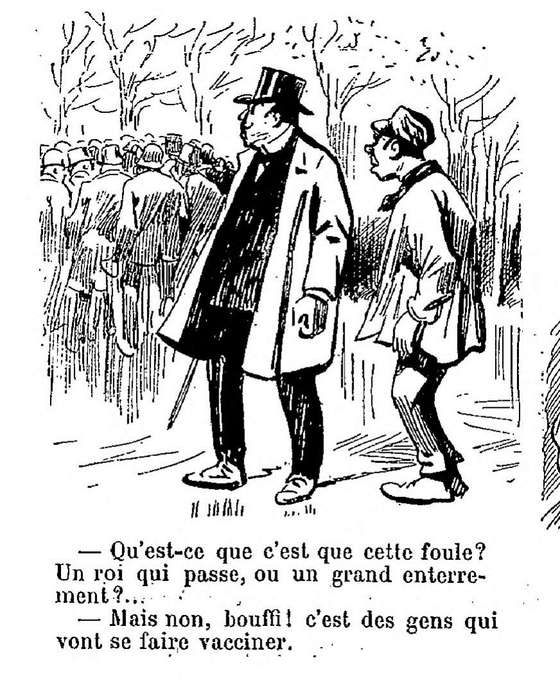

Cartoon na revista satírica Le Rire, 30.03.1907: “Só se ouve falar de vacinas, vacinas por todo o lado. Até os convites para festas terminam com a ameaça “Damos vacinas”

As lideranças do Ocidente são tíbias

Embora o primeiro alerta internacional tenha sido emitido a 30 de Dezembro de 2019, os governos ocidentais passaram os dois meses seguintes a menosprezar a Covid-19, assumindo, com sobranceria, que as pandemias eram um fenómeno do século XIV, quando nas ruas das urbes havia porcos a fossar na lama, pelo que não tinham lugar no mundo hiper-tecnológico e higienizado do século XXI (ver Medos, fantasias e absurdos: O que a pandemia de Covid-19 revela sobre a forma como vemos o mundo). Daqui resultou que, embora tivessem tido mais tempo para preparar-se do que as nações vizinhas da China, nada tivessem feito – primeiro fracasso. Quando a Covid-19 se abateu sobre os seus países, quase todos os governantes se desculparam com o facto de se tratar de um fenómeno absolutamente inédito e inesperado (ver Se a Covid-19 fosse um cisne que cor teria?), enquanto outros, mais obtusos e desconectados da realidade, recusaram admitir a gravidade da pandemia mesmo quando esta já fazia transbordar os hospitais e as morgues.

Ao contrário do que aconteceu com pandemias anteriores, em 2020 a humanidade pôde contar com os formidáveis progressos das ciências biológicas, que foram capazes, em menos de um ano, de desenvolver, testar e comprovar a eficácia e segurança de uma dezena de vacinas diferentes. Seria de esperar que, munidos desta arma, os Estados se unissem num programa de vacinação global, coordenado pela OMS e que impusesse logo à partida às empresas farmacêuticas que, uma vez tendo as autoridades de saúde certificado as vacinas, a patente destas seria suspensa, de forma a iniciar a sua produção em massa por todos os laboratórios habilitados. Em vez disso – segundo fracasso – prevaleceu o cada-um-por-si, com as farmacêuticas a, naturalmente, aproveitar esta engalfinhada disputa para tentar tentar maximizar os lucros. Em vez de ser reger pelas boas práticas de saúde pública e pela solidariedade internacional, o combate à pandemia ficou nas mãos das forças de mercado – ou da “ganância” e do “capitalismo”, como reconheceu (off the record) o sumamente cínico Boris Johnson, ao justificar o sucesso do plano de vacinação no Reino Unido.

A União Europeia teve o discernimento de negociar em bloco com as farmacêuticas, mas escolheu manter os contratos secretos e parece ter sacrificado a rapidez de entrega à obtenção de descontos: ou seja, num prato da balança estão algumas dezenas de milhões de euros de poupanças na aquisição de vacinas, no outro, um atraso nos programas de vacinação que implica 1) um custo em vidas humanas (umas decorrentes directamente da Covid-19, outras do não-diagnóstico e atraso ou suspensão do tratamento de outras doenças) e 2) um custo social e económico resultante do prolongamento do confinamento. Os custos económicos variam necessariamente com o nível de rigor e abrangência do confinamento, a capacidade de reacção da economia após o levantamento do confinamento e o perfil socio-económico de cada país, pelo que as estimativas registam grandes variações, de país para país e de estudo para estudo, situando-se entre 0.15% e 0.50% do PIB por cada semana de confinamento. Atendendo a que o PIB combinado da UE representou em 2019 cerca de 20 biliões de dólares, cada semana de confinamento representa, na hipótese mais conservadora, perdas de 3000 milhões de dólares; os dados do Eurostat indicam que, em resultado da pandemia, o PIB da Zona Euro caiu 6.8% em 2020.

O secretismo dos contratos de aquisição de vacinas (e, quem sabe, os “buracos” que não foram acautelados na sua redacção) favorece as empresas farmacêuticas, nomeadamente a AstraZeneca, que tem adiado vultosas entregas à UE, alegando atrasos na linha de produção, possivelmente porque espera obter maior lucro servindo primeiro outros clientes.

“A morte e o avarento” (c.1490-1516), por Hieronymus Bosch: O avarento passou a vida a rodear-se de riquezas materiais, que de nada lhe servirão na hora da morte

O terceiro fracasso dos Estados foi a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca em Março de 2021, a pretexto do risco acrescido de formação de coágulos sanguíneos, embora a vacina tivesse sido aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), pela OMS e por outras autoridades de saúde. A suspensão foi adoptada por uma dúzia de países europeus, Portugal incluído, e teve como base a ocorrência de 15 casos de trombose e 22 de embolia pulmonar – de que resultou uma morte – num universo de 17 milhões de pessoas (o que representa uma taxa de incidência inferior à expectável num universo desta dimensão) e sem que tivesse sido comprovada uma relação causal entre a administração da vacina e as patologias. Os governos que optaram pela suspensão alegam que se tratou de uma medida de precaução e que o processo de vacinação foi retomado poucos dias depois – porém, a medida irá, minar a já de si vacilante confiança dos cidadãos na segurança das vacinas contra a Covid-19. A suspensão da vacinação é tanto mais imperdoável por os governantes de alguns desses países, como a França e a Alemanha, estarem conscientes de que, antes da suspensão, a vacinação já era recusada por 1/4 dos seus cidadãos, pondo em causa a obtenção da imunidade de grupo.

O uso da vacina da AstraZeneca foi, entretanto, retomado, mas o mal está feito: um inquérito de opinião realizado pelo YouGov e divulgado a 22 de Março mostra que a desconfiança dos cidadãos em relação à AstraZeneca aumentou 15 pontos percentuais na Alemanha e 27 em Itália e Espanha, enquanto a confiança noutras vacinas se manteve estável; o único país em que a confiança na AstraZeneca não foi alterada foi o Reino Unido.

O que este lamentável episódio revela são estadistas que descartam a racionalidade e os pareceres científicos e passam a governar em função do “alarme social”, que hoje mais não é do que uma emanação das tolices que medram na cloaca das redes (ditas) sociais. A Internet permite que, em 24 horas, uma mão cheia de atoardas, umas de geração espontânea, fruto do “opinionismo” que faz de cada ignorante um perito, outras deliberadamente confeccionadas e insidiosamente inoculadas por entidades e Estados com agendas próprias, se multipliquem em progressão geométrica e sejam depois sancionadas pelos jornais, televisões e rádios (que, cada vez mais, abdicam do poder editorial e do sentido crítico), convertendo-se em “opinião pública”.

“The gossips” (1948), por Norman Rockwell

As vacinas podem ser uma arma na política internacional

Na verdade, nem tudo no comportamento errático dos governos é atribuível à pusilanimidade e ao desnorte: é preciso contar também com o maquiavelismo, os interesses económicos e o orgulho nacional. É o caso da vacina da AstraZeneca, cuja descredibilização já tinha começado antes da suspensão de Março.

A vacina foi aprovada pelas autoridades sanitárias britânicas a 30 de Dezembro de 2020 e pela Agência Europeia do Medicamento a 29 de Janeiro de 2021, mas a 25 de Janeiro já surgira um artigo no jornal alemão Handelsblatt que, invocando uma fonte anónima do Governo alemão, revelava que a dita vacina tinha uma eficácia de apenas 8% em pessoas com mais de 65 anos. Escassas horas antes da aprovação formal da vacina pela EMA, o presidente francês Emmanuel Macron fez publicamente uma afirmação similar, descrevendo a vacina como “praticamente ineficaz em maiores de 65 anos”. Estas suspeitas foram imediatamente amplificadas pelos media e suscitaram reacções da AstraZeneca, que esclareceu que o facto de a vacina ter sido desenvolvida e testada em tempo record levara a que os ensaios clínicos não tivessem sido tão exaustivos e abrangentes quanto era usual; elucidava ainda que, devido a estes constrangimentos, universo de “cobaias” apenas incluíra 8% de pessoas com mais de 65 anos, o que é completamente diferente de se afirmar que a vacina apenas tem 8% de eficácia neste grupo etário.

O jornal Handelsblatt recusou-se a admitir que tivesse feito uma confusão tão grosseira e reiterou a versão dos “8% de eficácia”, apoiando-se novamente numa fonte do Governo alemão. Por outro lado, é de realçar que a EMA, embora fazendo a ressalva de que a informação para escalões etários mais velhos era escassa, aprovou a vacina para uso em adultos de qualquer idade, no que foi seguida a 10 de Fevereiro pela OMS. Já em França a autoridade de saúde alinhou com Macron e recomendou que a vacina da AstraZeneca não fosse aplicada a pessoas acima dos 65 anos, e várias autoridades de saúde de países europeus, como a Alemanha, assumiram posição similar.

Cartoon na revista satírica Le Journal Amusant, 06.04.1907: “Que multidão é esta? Um rei que passa? O funeral de uma grande personalidade?”; “Nada disso, são as filas para as vacinas”

É legítimo perguntar se a continuada suspeição francesa e alemã em relação à vacina da AstraZeneca terá por base apenas critérios científicos. Acontece que os gigantes farmacêuticos franceses (Sanofi) e alemães (Bayer, Merck KGaA) não lograram desenvolver vacinas contra a Covid-19: estas foram obra da americana Pfizer (associada a uma empresa alemã de criação relativamente recente, a BioNTech), da americana Moderna, da americana Johnson & Johnson e da anglo-sueca AstraZeneca; além destas, estão já em ampla aplicação pelo mundo fora (e aguardando certificação pela EMA) a russa Sputnik V e várias vacinas chinesas. Como razão potencial para uma má-vontade contra a AstraZeneca está o facto de o Brexit ter criado um atrito permanente entre o Reino Unido e a UE, em particular com França e Alemanha.

Em vez de ser tão lesta a desacreditar a vacina da AstraZeneca, a França deveria talvez meditar nas razões para não existir uma “vacina francesa”; eis duas possíveis: o desinvestimento do Estado na investigação na área da saúde (ao arrepio do que se passou na Alemanha, Reino Unido e EUA) e o fraco entrosamento entre a investigação universitária e as empresas (na avaliação que o Banco Mundial faz deste parâmetro, a França surge em 35.º lugar, imediatamente atrás do Quénia, Austrália e Azerbaijão e imediatamente à frente de Portugal).

Ilustração publicada em 1905 no Petit Journal documenta o posto de vacinação gratuita contra a varíola improvisado na átrio do edifício do jornal

Entretanto, têm-se multiplicado exemplos do uso “geo-estratégico” das vacinas contra a Covid-19: a Rússia e a China, ainda que estejam num estádio incipiente da vacinação da sua própria população, anunciam, com fanfarra, a dispensa de lotes das suas vacinas (frequentemente de forma gratuita) a países menos desenvolvidos. Curiosamente, as ofertas chinesas começaram por contemplar países onde tem fortes interesses económicos ou que são rivais da Índia. A Índia, que é rival figadal da China e respondeu com análoga “diplomacia da agulha” entre os países da sua órbita. O protagonismo indiano neste domínio será inesperado para quem associe automaticamente Índia a bairros de lata e vacas ruminando placidamente no meio da estrada, mas acontece que o país é hoje um dos maiores fabricantes mundiais de vacinas, fabricando sob licença muitos produtos comercializados por marcas ocidentais; estima-se que no biénio 2020-21 seja o 2.º maior produtor de vacinas de Covid-19 (3130 milhões de doses), atrás dos EUA (4690 milhões) e à frente da China (1900 milhões), Reino Unido (950 milhões), Alemanha (500 milhões) e Coreia do Sul (350 milhões).

Entretanto, Israel oferece vacinas aos países que acedam a transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém (um reconhecimento implícito da soberania israelita sobre Jerusalém) e os Emiratos Árabes Unidos, que nadam em dinheiro e têm gasto uma parcela apreciável dele em campanhas para promover a sua imagem, enviam aviões da Emirates com carregamentos de vacinas para países em desenvolvimento.

Um dos aspectos desconcertantes da evolução pandemia de Covid-19 é a lentidão da reacção da OMS: a 30 de Janeiro de 2020 declarou que a Covid-19 era uma “emergência de saúde de âmbito internacional”, mas só a 11 de Março reconheceu estar perante uma pandemia. O desfasamento seria compreensível na era da navegação à vela mas não na era da aviação comercial low cost: a 11 de Março o SARS-CoV-2 já estava demasiado disseminado para poder ser contido. Mesmo então, a OMS não recomendou o uso de máscaras sanitárias em transportes públicos, lugares públicos fechados e espaços públicos ao ar livre com elevada densidade humana, no que foi seguida por várias autoridades de saúde nacionais no Ocidente – a 22 de Março, a nossa Directora-Geral de Saúde ainda alertava para a “falsa sensação de segurança” transmitida pelo uso de máscaras. Só no início de Abril os governos da Europa começaram a recomendar – ou impor – o uso de máscara nas situações acima mencionadas e nos EUA foi preciso esperar pelo final de Janeiro de 2021 e pelo apeamento de Donald Trump (numa altura em que o país já registava um total acumulado de 400.000 mortos devidos à Covid-19).

As atenuantes invocadas para a relutância da OMS e dos governos ocidentais em recomendar de imediato o uso de máscara são pouco convincentes:

1) Falsa sensação de segurança decorrente de a eficácia na máscara não ser total: os cintos de segurança dos automobilistas e os capacetes dos motociclistas também estão longe de garantir invulnerabilidade a acidentes, mas ninguém invoca a “falsa sensação de segurança” para defender que não sejam obrigatórios.

2) Risco de uma “corrida às máscaras”: seria evitada se se explicasse como confeccionar máscaras caseiras, como, aliás, veio a acontecer.

3) Riscos decorrentes do manuseamento inadequado da máscara, por falta de prática: é verdade que, ao contrário da Ásia Oriental, onde o uso de máscara em público é corrente há muitas décadas, o hábito não existia no Ocidente, mas este argumento trata os cidadãos como idiotas e foi desmentido por a sociedade ter assimilado rapidamente os procedimentos básicos de uso de máscara.

Detalhe de “O triunfo da morte” (1485), fresco por Giacomo Borlone de Buschis, no Oratorio dei Disciplini, Clusone, Italia

Depois da inércia na fase inicial da pandemia, enveredou-se pelo caminho oposto, o da “espiral sanitária”, à qual preside o raciocínio “se impusemos aos cidadãos medidas de contenção da pandemia mas o número de casos da doença continua a aumentar, significa que é necessário apertar as medidas de contenção”. É um raciocínio falacioso: as medidas aplicadas eram correctas e eficazes e foram acatadas pela maioria dos cidadãos, mas a pandemia continuou a ser disseminada por “refractários” (por desvalorizarem a Covid-19 ou por crerem que, sendo jovens, ela não lhes produziria efeitos significativos) que conviviam em festas, jantares de amigos e raves clandestinas. Os decisores deveriam compreender que impor à sociedade regras mais draconianas não altera o comportamento de quem nunca as cumpriu (ou apenas cumpre quando está no raio de visão das autoridades) e pode ter efeito contraproducente entre os cumpridores, que, ao fim de meses de confinamento, distanciamento social e uso de máscara, já dão sinais de cansaço e, perante mais uma restrição, podem começar a desleixar a observância de regras. A imposição de uma nova exigência, sobretudo se for inadequadamente fundamentada, poderá parecer apenas prepotência e levar um indivíduo cumpridor e sobrecarregado por meses de disciplina e vigilância a perder o tino e a lamber os corrimãos do seu prédio e tentar beijar todas as pessoas na fila do supermercado.

“Trionfo della morte”, por autor anónimo, séc. XV-XVI

Tivemos exemplos da “espiral sanitária” quando, em Outubro de 2020, o Governo português ponderou a possibilidade de tornar obrigatória a app StayAway Covid (para mais um nado-morto, pois nunca esteve associada a um sistema de notificação e controlo minimamente eficaz); quando, em Novembro de 2020, o Governo Regional da Madeira impôs o uso de máscara em qualquer espaço público, mesmo sem haver vivalma à vista; quando, em Janeiro de 2021, a Áustria e a Alemanha tornaram obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas não-reutilizáveis ou dos tipos FFP2 e N95 em espaços públicos; e quando em Fevereiro de 2021 o CDC (Centers for Disease Control and Prevention, a agência de saúde pública dos EUA) passou a recomendar o uso de duas máscaras sobrepostas (num país em que uma parte apreciável da população se recusa, desde o início da pandemia, a usar sequer uma).

Assim que a notícia sobre as novas regras na Áustria e a Alemanha se difundiu, logo mais uma nuvem de apreensão pairou sobre os cidadãos dos outros países europeus: será que também aqui será imposto o uso obrigatório de máscaras FFP2? Onde poderei comprá-las? Haverá uma corrida às máscaras FFP2? Essa procura irá fazer com que o seu preço se torne exorbitante? Em vez de dissipar estas incertezas, a nossa Direcção-Geral de Saúde alimentou-as, declarando, majestaticamente, que o assunto estava a ser ponderado. Os grupos que vêem as medidas restritivas de combate à pandemia como um atentado às liberdades consagradas na Constituição e as consideram dignas de regimes totalitários não têm a razão do seu lado, mas a verdade é que este tipo de reacções é fomentado por autoridade sanitárias e governos que agem e comunicam de forma sobranceira, deficientemente fundamentada, pouco clara e imprevisível.

A DGS estará, provavelmente, munida dos mais recentes conhecimentos sobre o SARS-CoV-2, mas parece pouco saber de psicologia de massas e da aversão dos seres humanos à incerteza. Na orwelliana ciber-ditadura chinesa o Governo tem a tarefa simplificada: as ordens são emitidas e os súbditos cumprem-nas, sob pena de terem a vida arruinada ou de serem enviados para um “campo de reeducação”. Numa democracia liberal, o controlo de uma pandemia depende menos da proclamação avulsa de regras cada vez draconianas e complexas do que da capacidade de persuadir a grande maioria das pessoas a cumprir regras básicas, fáceis de compreender e que não mudam todas as semanas. Todavia, só em Março de 2021, ao fim de mais de um ano de estado de emergência, o Governo português decidiu criar uma “task force de cientistas comportamentais que terão como responsabilidade ajudar a transmitir mensagens aos cidadãos sobre os comportamentos recomendados como mais eficazes no combate à pandemia”. Veremos se tal se traduzirá em melhorias efectivas na comunicação.

“Inferno” (1570), por Peter Huys

A percepção de risco das massas é distorcida

A esmagadora maioria das pessoas utiliza regularmente elevadores sem se dar ao trabalho de verificar qual foi a última vez que este foi inspeccionado e se a firma que o fez é idónea. Embarca em aviões sem duvidar que este foi certificado pelas autoridades aeronáuticas, que o piloto está devidamente credenciado e familiarizado com o aparelho em questão e não ingeriu, inalou ou injectou sustâncias susceptíveis de lhe alterar a percepção, os reflexos e a capacidade de julgamento, que a equipa de terra verificou todas as funções e equipamentos vitais do aparelho e colocou nos seus tanques a quantidade prevista de combustível, e que os controladores de tráfego aéreo não estão entretidos no Pornhub em vez de vigiarem o radar. Toma comboios sem pôr em causa o estado das juntas dos carris, a lubrificação adequada dos rodados e a fiabilidade do sistema de sinalização. Atravessa pontes sem parar antes para tentar apurar qual foi a última vez que os pilares desta foram inspeccionados por uma entidade competente. Em 2013, a Mars One Foundation recebeu 200.000 inscrições de voluntários para a colonização de Marte, uma “aventura” cuja probabilidade de sobrevivência é inferior à de cair num tanque cheio de tubarões.

Todavia, há países onde apenas metade da população declara estar disponível para ser vacinada contra a Covid-19, embora esta já tenha feito 2.700.000 vítimas em pouco mais de um ano e a eficácia e segurança das vacinas tenham sido devidamente testadas pelos fabricantes, confirmadas pela comunidade médica e certificadas pelas autoridades de saúde (ainda que num processo mais rápido do que o usual).

Num inquérito realizado pela Ipsos para a OMS em Outubro de 2020, abrangendo 15 países, a taxa de aceitação da vacina (à data, ainda só a Sputnik V fora certificada e apenas na Rússia) oscilava entre 87% na Índia e 54% na França. Curiosamente, dois dos países menos afectados pela Covid-19, a China (85%) e a Coreia do Sul (83%) surgiam entre os mais receptivos à vacina, enquanto três dos países mais afectados estavam entre os menos receptivos à vacina: EUA (64%), Espanha (64%) e Itália (65%).

Os inquéritos realizados pela Kekst CNC em Setembro de 2020, Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 mostram que a receptividade à vacina contra a Covid-19 tem vindo a aumentar:

[país 09/2020 12/2020 02/2021]

Reino Unido 65% 70% 89%

Suécia 51% 53% 76%

Alemanha 60% 63% 73%

EUA 52% 58% 64%

Japão 53% 50% 64%

França 50% 45% 59%

Nos primeiros inquéritos sobre a aceitação da vacina, o grupo dos que a rejeitavam à partida era por vezes igualado em dimensão pelo grupo dos que diziam preferir esperar para ver se a vacina não produzia efeitos negativos. O facto de a vacinação ter vindo a decorrer sem reacções adversas significativas, tem levado a que muitos tenham trocado o grupo do esperar-para-ver pelo grupo dos que pretendem vacinar-se, mas os mais avessos a tomar vacinas mantêm a posição ambígua, esperando simplesmente que se atinja a imunidade de grupo seja atingida sem terem de ar o braço à agulha.

Que um número significativo de pessoas tenha a candura ou o desplante de assumir tal posição – que outros corram os riscos, que eu colherei os frutos – diz imenso sobre o estado moral da sociedade.

O egocentrismo e o hedonismo ganham terreno nas sociedades ocidentais

A dissolução moral do Ocidente tem também sido tornada patente por outros comportamentos envolvendo a pandemia. No Verão de 2020, uma reportagem da Deutsche Welle sobre as rave parties clandestinas nos frondosos parques de Berlim, algumas das quais reuniam centenas de jovens, um entrevistado declarava, em tom petulante e assertivo e sem esconder o rosto: “Não vou deixar que a Covid-19 me impeça de gozar a vida”.

Qualquer dos outros jovens alemãs ávidos de convívio e diversão poderia ter dito o mesmo. Quando, em Março de 2020, os springbreakers tinham afluído em massa às praias da Florida, sem qualquer preocupação pelo uso de máscara ou pelo distanciamento social, tinham expressado aos jornalistas uma perspectiva similar. Porém, nessa altura o mundo ainda não tomara plena consciência da gravidade da Covid-19 (e o presidente americano garantia que a doença iria extinguir-se por altura da Páscoa), mas no Verão já não havia essa “desculpa” e menos ainda a havia no início do Outono, quando as “festas Erasmus” deram o sinal de partida para segunda vaga da pandemia um pouco por toda a Europa.

“Jogos de crianças” (1560), por Pieter Brueghel o Velho

O regresso das medidas estritas de confinamento no final de 2020 e início de 2021 levou a que no final de Janeiro de 2021 os Países Baixos fossem assolados por várias noites de protestos violentos, protagonizados maioritariamente por jovens que se opunham ao recolher obrigatório entre as 21:00 e as 04:30. No início de Fevereiro, na vizinha Bélgica, uma manifestação de jovens repetia sem cessar “Pas contents! Pas contents! Pas contents!”. Este assombroso slogan comprova, por um lado, que a democratização da educação universitária não garante que os seus beneficiários desenvolvam um discurso mais sofisticado do que o das crianças da pré-primária; por outro, revela que estes manifestantes estão focados num único objectivo – gozar a vida – e que encaram a pandemia e as medidas restritivas necessárias para a controlar como uma intolerável violação do seu sagrado e inalienável direito à felicidade.

Confirmando que um ano de pandemia e mais de meio milhão de mortos só nos EUA não foram capazes de introduzir um átomo de sensatez, sentido de responsabilidade ou empatia na cabeça dos universitários americanos, em Março de 2021 hordas de lemmings bípedes voltaram a invadir as praias da Florida, obrigando as autoridades de algumas cidades a declarar o estado de emergência e impor o recolher obrigatório.

“O triunfo da morte” (c.1530), por Jan Swart van Groningen

Enquanto multidões de party animals geravam o caos em Miami Beach, a 21 de Março era convocado o World Wide Rally for Freedom, com gente de todas as idades e credos a manifestar-se contras as medidas restritivas de resposta à pandemia (ver Milhares marcham em todo o mundo contra as medidas impostas pelos governos para aliviar a pandemia). “World wide” é uma designação enganadora, já que a iniciativa teve eco quase exclusivamente em países ocidentais (Portugal incluído). Estas manifestações congregam pessoas com as mais diversas origens, condições, convicções e motivações: há extremistas de direita, extremistas de esquerda, anarquistas, libertários, conspiracionistas, gente sem convicções políticas mas que simplesmente já não suporta andar de máscara, neo-hippies, anti-vaxxers, desempregados, pequenos empresários arruinados pelo confinamento e, claro, os jovens “pas contents”.

Trabalhar em casa tem inconvenientes

Um grupo que provavelmente não está representado nas manifestações anti-confinamento é a “burguesia do tele-trabalho”. Esta expressão entrou recentemente no léxico português pela voz da economista Susana Peralta, numa entrevista ao jornal i, e designa os que desempenham tarefas cuja natureza permite que sejam executadas em casa e que não viram o seu rendimento diminuído pela pandemia – são, em geral, trabalhadores de “colarinho-branco” de empresas privadas e da função pública e auferem rendimentos acima da média nacional, o que, na visão de Peralta, os coloca numa situação de privilégio face àqueles cujas tarefas não são susceptíveis de ser realizadas em casa e que, em resultado dos confinamentos, viram os seus rendimentos diminuir, perderam o seu emprego ou viram-se forçados a fechar o seu negócio. A fim de atenuar esta desigualdade decorrente da pandemia, Peralta sugeriu a criação de um “imposto extraordinário” sobre a “burguesia do tele-trabalho”, que fosse redistribuído pelos trabalhadores mais prejudicados pelo confinamento, nomeadamente os que desempenham funções mal remuneradas e que implicam trabalho presencial e exposição ao risco de contrair Covid-19.

Não cabe aqui discutir a justiça, eficácia ou oportunidade deste imposto, mas chamar a atenção para que nem todos os que trabalham em casa através da Internet fazem parte da burguesia do tele-trabalho: antes de a pandemia de Covid-19 ter criado esta “classe social”, já existia um “proletariado do tele-trabalho”, caracterizado por remunerações baixas, vínculos precários (ou quase inexistentes), obrigação de permanente disponibilidade, ausência de protecção social e capacidade reivindicativa nula (todo o proletário do tele-trabalho está consciente de que se incorrer no desagrado do empregador há uma centena de desempregados disponíveis para, no dia seguinte, tomar o seu lugar, por pouco invejável que este seja). Na verdade, a situação deste grupo é tão periclitante que os seus membros estão sempre em risco de descer à classe do “lumpen-proletariado”, os marginais e indigentes que sobrevivem nos interstícios da sociedade capitalista e que Marx e Engels (que foi quem lançou o termo lumpenproletariat) consideravam não ter papel a desempenhar na luta de classes, por não possuírem consciência de classe nem serem susceptíveis de ser organizados.

Estudos de mendigos, atribuídos a Hieronymus Bosch ou Pieter Brueghel o Velho

Desde a Primavera de 2020, bem antes de a expressão “burguesia do tele-trabalho” ter sido cunhada, que os media estavam despertos para os inconvenientes de trabalhar em casa e quem fora empurrado para nesta condição já tinha começado a formular uma constelação de reivindicações, que têm vindo a ser apoiadas genericamente pelos partidos de esquerda. A primeira foi que a entidade patronal pagasse as despesas com aquisição e manutenção de equipamento e software informático e as contas de Internet; não tardou que, perante a constatação do acréscimo das despesas domésticas com electricidade, água e gás, se reclamasse que também estas fossem comparticipadas pelo empregador (embora o consumo acrescido de papel higiénico seja também uma realidade, ainda ninguém ousou exigir uma comparticipação, talvez por a maioria das pessoas estar ainda a dar vazão às centenas de rolos adquiridos em Março de 2020).

Curiosamente, os empregadores não têm recorrido ao contra-argumento de que estes acréscimos de despesa com electricidade, água e gás são inferiores às poupanças para o trabalhador decorrentes da cessação 1) das deslocações para o local de trabalho e 2) da necessidade de investir na apresentação pessoal, i.e., as “despesas de representação” (vestuário, calçado, maquilhagem, barba e cabelo) ou até de tomar duche todos os dias (para os menos escrupulosos com a higiene pessoal).

Ao mesmo tempo, o “direito a desligar do trabalho”, que já há algum tempo era discutido e até já era contemplado no Código do Trabalho, foi puxado pela pandemia para o primeiro plano. Finalmente, a nova burguesia do tele-trabalho também se apercebeu de que realizar trabalho intelectual em casa pode ser uma tarefa infernal face à cacofonia das televisões, da música, das discussões domésticas e das brincadeiras das crianças nos apartamentos vizinhos, do latido maníaco dos cães de estimação (que, por estarem a cumprir pena de confinamento perpétuo, há muito enlouqueceram) e do ruído das obras, quer provenha do prédio em construção do outro lado da rua, quer do vizinho de cima a quem o confinamento e o excesso de tempo livre empurraram para a bricolage obsessiva-compulsiva.

“O triunfo da morte”, por Felix Nussbaum, 1944

O velho proletariado do tele-trabalho, que há muito suporta em silêncio estas despesas e agruras, sabe que, uma vez que a pandemia se extinga e a burguesia do tele-trabalho regresse aos escritórios, estes assuntos serão rapidamente esquecidos.

O Zoom pode ser fatigante

Olhar fixamente outro indivíduo – da mesma espécie ou de outra espécie – nos olhos é interpretado como uma ameaça pela maior parte das espécies de mamíferos e praticamente por todos os nossos parentes da ordem Primata.

No Homo sapiens o contacto visual segue padrões diferentes da maioria dos animais e representa uma importante forma de comunicação não-verbal, que regista variações de “etiqueta” entre diferentes culturas. A importância da comunicação visual nos humanos é atestada pela peculiar configuração do nosso olho: enquanto nos humanos a íris está rodeada de uma grande área de esclerótica branca, o que permite que identifiquemos facilmente para onde está a olhar o nosso interlocutor, na esmagadora maioria dos animais a esclerótica é também pigmentada (é o caso dos restantes primatas) e mesmo quando é branca, raramente é visível, pois a íris preenche quase todo o espaço exposto do olho. O facto de possuirmos íris muito conspícuas permite-nos “ler” os olhos dos nossos semelhantes e ser “lidos” por eles: olhando os seus olhos somos, por exemplo, capazes de perceber se a sua atenção foi captada por alguma coisa que nos escapou ou se também eles viram aquilo que nós acabámos de ver; se virmos o seu olhar vaguear pelas redondezas enquanto falamos com eles, podemos suspeitar de que a nossa conversa seja pouco interessante e se os virmos revirar os olhos podemos ficar certos de estar a maçá-los de morte. É por os nossos olhos poderem dizer tanto sobre nós e as nossas intenções que os jogadores profissionais de poker se munem de óculos escuros.

No mundo ocidental, espera-se que o nosso interlocutor nos olhe nos olhos quando nos dirigimos a ele, mas um contacto visual prolongado e ininterrupto, mesmo sendo com uma pessoa sem comportamento e intenções agressivas, é problemático. E não é preciso muito tempo de olhar fixo para despertar impressões/reacções negativas: mais de três segundos gera desconforto, mais de dez segundos pode levar-nos a suspeitar estar perante um psicopata. Um estudo publicado em 2015 na Psychiatry Research que colocou dez pares de voluntários a olhar-se olhos nos olhos durante dez minutos levou a que 90% das “cobaias” relatassem alterações na percepção de cores e sons, distorções no rosto do seu par (assumindo formas animalescas), aparições de outros rostos na sala e sensações de desconexão com a realidade.

A pandemia e o confinamento trouxeram uma nova dimensão à comunicação, com a vídeo-chamada a substituir a relação presencial nas relações pessoais e de trabalho.

O cinema e a televisão há muito que nos habituaram a sermos confrontados com olhares fixos e intensos, em grandes (por vezes enormes) planos, mas há diferenças de monta para a experiência de ver um rosto numa vídeo-chamada: no cinema 1) não há interacção ou reciprocidade, 2) não decorre em tempo real, 3) nenhuma relação pessoal ou obrigação vincula o rosto no écran com o espectador e 4) a imagem que vemos está fragmentada em planos com duração de escassos segundos, com os grandes planos de rostos a alternar constantemente com planos com os mais diversos temas e enquadramentos.

Já a vídeo-chamada decorre em tempo real e consiste, na maioria dos casos, num perpétuo grande plano fixo do rosto do nosso interlocutor (ou de um mosaico de interlocutores, no caso de uma vídeo-conferência) e sabemos que o nosso interlocutor tem uma visão análoga de nós. Estamos pois, confrontados no écran com um rosto que está muito mais próximo do que é usual nas interacções presenciais (o que parte do nosso cérebro interpreta como uma violação do nosso “espaço pessoal”) e que, ditam as regras não-escritas da vídeo-chamada, devemos fitar ininterruptamente, sob pena de darmos a impressão de estarmos “desconectados”. Numa sessão com múltiplos participantes, o desconforto resultante de um rosto demasiado próximo é atenuado, mas vemo-nos escrutinados por um mosaico de muitos pares de olhos, o que não é menos inquietante.

Mas há outros factores que geram perturbação e angústia neste tipo de comunicação:

1) Não estamos em “território neutro”, mas na nossa casa, ou até no seu espaço mais íntimo, o quarto, onde muitos dos outros participantes da sessão de Zoom nunca entraram fisicamente (e com quais nem sequer temos familiaridade que justifique facultar-lhes esse acesso), pelo que podemos sentir-nos expostos e invadidos na nossa privacidade;

2) A medíocre qualidade do som faz com que se percam inflexões e outras subtilezas de voz;

3) Faltam elementos de comunicação não-verbal usuais na comunicação presencial;

4) É difícil interpretar os silêncios, que são naturais na comunicação presencial (pois costumam ser complementados por elementos não-verbais), mas que podem ser desconcertantes na comunicação remota (e que podemos até atribuir a uma falha técnica: “haverá um problema na ligação?”);

5) O facto de cada participante estar sentado e “preso” ao campo visual limitado da câmara impede-o de ter a movimentação que é natural numa conversa presencial;

6) Numa sessão com múltiplos intervenientes a nossa imagem faz, usualmente, parte do mosaico e o facto de estarmos a ver-nos constantemente em tempo real cria uma sensação de desconforto (excepto, quiçá, nos narcisistas patológicos), pois leva-nos a sermos demasiado críticos em relação a nós mesmos.

Esta conjugação de factores gera uma dissonância cognitiva, em que a nossa parte consciente se sente obrigada a funcionar como se estivéssemos na presença dos nossos interlocutores e os dados recolhidos pelos nossos sentidos informam que não estamos – assim se explica a misteriosa “fadiga do Zoom” que tem vindo a assumir, também ela, proporções de pandemia e que faz cair o rendimento das sessões remotas e leva alguns intervenientes mais exasperados a simular uma falha técnica para se libertarem deste terrível tensão (o termo “fadiga do Zoom” foi baptizado a partir da mais popular plataforma de video chat, mas é, claro, comum às outras).

Há uma dissonância cognitiva quando a nossa parte consciente se sente obrigada a funcionar como se estivéssemos na presença dos nossos interlocutores

A evolução tecnológica tem permitido que superemos muitos obstáculos – como o de não podermos estar juntos no mesmo sítio – e desfrutemos de muitos confortos e mordomias, mas é preciso estarmos conscientes de que ela nos coloca amiúde em situações que colidem com a nossa biologia e os nossos instintos. Para minimizar o efeito angustiante e desconfortável dos video chats, não seria má ideia se, para começar, os intervenientes escolhessem um enquadramento em que o rosto não ocupasse 1/3 da área do écran, uma sugestão que é também válida para muitos vídeos amadores criados para o YouTube com pessoas a tagarelar para a câmara em grandes planos fixos, que, ao fim de 30 segundos, desencadeiam no espectador ganas de escorraçar aquela cabeça falante a golpes de frigideira.

A ciência não só não é infalível como pode ser contraditória

Mesmo entre quem aceita o confinamento como medida eficaz para a contenção da pandemia, há quem ache incompreensível e até inadmissível que, no cintilante, hiper-conectado e hiper-tecnológico século XXI, os governos recorram sistematicamente a medidas “medievais” para conter a pandemia: encerramento do comércio e serviços, dever de recolhimento domiciliário, interdição de deslocações, distanciamento social, quarentenas para quem contraiu a doença e para quem com eles contactou. É não perceber que o progresso tecnológico não mudou a nossa natureza profunda e muito menos a nossa matriz biológica e que há coisas que continuarão a ter de ser feitas como sempre foram, a não ser que se concretizem as mórbidas tecno-utopias de Ray Kurzweil e Yuval Noah Harari, em que seremos apenas um cérebro dentro de um tanque com uma solução salina ou alcançaremos a vida eterna fazendo o “upload” da nossa mente para a “cloud”. Por muito que isto exaspere e abespinhe os tecno-eufóricos, enquanto tivermos um corpo biológico, a forma como nos alimentamos, defecamos, apaixonamos, educamos as crianças ou evitamos ser contagiados por doenças terá, de recorrer, pelo menos em parte, a métodos “medievais” ou até “paleolíticos”.

Reconhecer isto não significa desvalorizar os prodigiosos progressos realizados pela ciência, apenas reconhecer que esta produz resultados brilhantes e dá respostas certeiras nalguns domínios e é nebulosa, ambígua e pouco fiável noutros. Por exemplo, a ciência mostrou-se de uma eficácia admirável ao deparar-se com uma doença desconhecida e, no período de menos de um ano, conseguiu desenvolver uma dezena de vacinas eficazes contra ela. Mas a ciência revela as suas limitações quando tenta prever a forma como irá disseminar-se a doença na comunidade, uma vez que este fenómeno depende de uma miríade de factores e comportamentos difíceis de contabilizar e de inserir nos modelos matemáticos (ver Covid-19: Os modelos de previsão merecem credibilidade?). O facto de diferentes modelos, usando diferentes dados e critérios, produzirem diferentes resultados, leva, inevitavelmente, a que os epidemiologistas preconizem medidas divergentes. O cidadão-comum, que julgava, ingenuamente, que a ciência tinha respostas unívocas e cristalinas para tudo, começa a sentir a sua desconfiança crescer quando ao longo de um só dia ouve diferentes especialistas advogar o encerramento do ensino secundário, o encerramento de todas as escolas, a manutenção de todas as escolas em regime presencial, o confinamento drástico e imediato de toda a sociedade ou que não se deve adoptar nenhuma medida restritiva, antes deixar que o vírus se dissemine naturalmente até que se atinja a imunidade de grupo. Tudo parece estar sujeito a debate e contestação, incluindo os conceitos basilares – veja-se como a próprio imunidade de grupo é alvo de acesas discussões: a maioria dos especialistas defende que está só se atinge quando 60-70% da população foi infectada ou vacinada, outros que bastam 10-15% da população (ver Matemática especialista em epidemiologia: “Podemos ter mais quatro ‘ondinhas’, mas basta 10 a 15% para a imunidade de grupo até ao inverno”).

“Os cegos guiando os cegos” (1568), por Pieter Brueghel o Velho

A proliferação de especialistas produzindo estudos e opiniões muito díspares teve a vantagem, para os governos, de permitir justificar “cientificamente” qualquer medida que entendesse aplicar (e também a sua revogação). Pelo seu lado, na falta de estudos conclusivos e consensualmente reconhecidos, cada grupo de interesse e sector de actividade pode reclamar a sua exclusão das medidas de confinamento: cabeleireiros, ginásios, restaurantes, salas de cinema, retrosarias, teatros, cafés e floristas argumentaram, à vez, que eram 100% seguros, uma vez que cumpriam escrupulosamente as recomendações das autoridades de saúde e nunca fora identificado um foco de infecção com origem nestes estabelecimentos. Como, ao mesmo tempo, fomos informados de que a Covid-19 também não era propagada pelos transportes públicos, pelos eventos políticos, pelos grandes prémios de Fórmula 1 ou pelos actos eleitorais, poderíamos ser levados a concluir que o principal vector de disseminação do SARS-CoV-2 é afinal a Netflix ou o TikTok.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Cutting_the_Stone_%28Bosch%29.jpg/537px-Cutting_the_Stone_%28Bosch%29.jpg

[“Extracção da pedra da loucura”: Um charlatão (com um funil a servir-lhe de chapéu) prepara-se para extrair a “pedra da loucura” de um paciente. Na Europa medieval cria-se que a loucura era causada por uma pedra alojada no crânio, que podia ser removida através de cirurgia]

Ao “medievalismo” das medidas de confinamento, há quem contraponha os formidáveis progressos nas comunicações móveis e na informática, que criaram condições para que seja possível substituir o encerramento do comércio e serviços e o dever de recolhimento domiciliário por uma app de rastreio de contactos Covid-19. Porém, esta só será eficaz se estiver associada a uma impecável organização dos serviços de saúde e das forças de segurança e contar com a cooperação de uma população com espírito colectivo e habituada a colocar o interesse da comunidade acima dos caprichos individuais. As apps de rastreio revelaram-se eficazes na ciber-ditadura chinesa, mas produziram fracos resultados mesmo em países afamados pela sofisticação tecnológica, pela organização do Estado e pela disciplina e docilidade do povo, como a Coreia do Sul e Singapura. Num país onde o Estado seja desorganizado e mais inclinado para o “desenrascanço” do que para o planeamento rigoroso e onde o povo desconfie do Estado e cultive o “chico-espertismo”, não há app de rastreio que valha.

Apesar do fracasso das apps de rastreio, a fé na ciência do big data, dos algoritmos e da inteligência artificial não foi muito afectada pela pandemia Covid-19; já o mesmo não pode dizer-se da confiança nas ciências médicas, como sugere o elevado nível de rejeição das vacinas acima mencionado. Para isto muito contribuiu a divulgação precipitada de estudos não publicados e submetidos a revisão pelos pares (peer review), num fervilhar de informação contraditória sobre a Covid-19, capaz de deixar desorientado um cientista experiente, quanto mais o cidadão comum. Este afluxo torrencial de informação resultou da excessiva diligência dos media em alimentar um público ávido de informação sobre a Covid-19 e do apetite por protagonismo de quem habitualmente trabalha discretamente nos laboratórios e universidades e viu nesta crise de saúde pública uma oportunidade de se mostrar ao mundo.

“O charlatão” (c.1650-60), por Jan Steen: O “médico” exibe à multidão o dente que acabou de extrair ao infeliz que está sentado, enquanto em baixo, à direita, uma mulher traz um novo paciente para ser tratado

Os cientistas são humanos e a profissão tem, como qualquer outra, a sua quota de medíocres, desonestos, oportunistas, tolos, narcisistas e pedantes, que o regime de peer review é capaz de conter parcialmente mas não de eliminar. Assim, em Abril/Maio de 2020, correu mundo um estudo, envolvendo 480 pacientes com Covid-19 e assinado por Jean-Pierre Changeux, Zahir Amoura et al., que dava conta de que os fumadores eram menos susceptíveis à doença, possivelmente devido a um efeito protector gerado pela nicotina. A credibilidade do artigo (que fora publicado sem ser sujeito a peer review) foi rapidamente desfeita pela comunidade científica, a OMS esclareceu que fumar continuava a estar entre as actividades que desaconselhava veementemente em qualquer circunstância e algumas autoridades nacionais de saúde emitiram comunicados em que esclareciam que fumar aumenta quer o risco de infecção por Covid-19 quer a gravidade da doença. Não foi possível apurar se o dito estudo incrementou a venda de cigarros, mas a procura de adesivos de nicotina nas farmácias francesas foi tal que o Governo se viu obrigado a decretar a limitação das unidades vendidas a cada pessoa.

A recomendação de usar hidroxicloroquina (um medicamento anti-malária) no tratamento da Covid-19 foi amplamente propagandeada por Donald Trump e Jair Bolsonaro, mas estes limitaram-se a dar voz às conclusões de um estudo liderado por Didier Raoult e publicado em Março de 2020. Apurou-se rapidamente que este estudo não cumprira critérios científicos básicos, vários outros estudos concluíram que a hidroxicloroquina não produzia efeitos no tratamento da Covid-19 e Raoult foi alvo de um processo disciplinar pela parte da Sociedade Francesa de Doenças Infecciosas. A polémica em torno da hidroxicloroquina teve o efeito secundário de trazer à superfície o facto de, em 2006, Raoult ter sido banido por um ano de publicar nas revistas científicas da American Society of Microbiology, após ter falsificado dados num artigo que submetera à revista Infection and Immunity.

Os rumores – ainda não totalmente extintos – de que o SARS-CoV-2 tinha sido criado num laboratório chinês foram lançados por Luc Montagnier, um virologista laureado com o Prémio Nobel da Medicina em 2008.

“Charlatão frente a uma estalagem” (c.1666-68), por Jan Steen: Uma pequena multidão acotovela-se para comprar poções, filtros e panaceias

Estas proclamações insensatas e irresponsáveis de alguns cientistas raramente são filtradas pelos media, que, naturalmente, não dispõem de pessoal especializado para poder averiguar a credibilidade de estudos científicos tão específicos e que não ousam pôr em causa a idoneidade, competência e infalibilidade de quem se apresenta como “virologista”, “epidemiologista”, “especialista em saúde pública” ou “Prémio Nobel da Medicina”. Todavia, compete aos jornalistas encarar com redobrada cautela o anúncio de uma descoberta ao arrepio do que é aceite consensualmente pela comunidade científica.

E também pode fazer um trabalho de seguimento das previsões sensacionais e dos aparelhos, produtos e apps que foram sendo apresentados como soluções inventivas para debelar a pandemia. Hoje já decorreu tempo suficiente para voltar a entrevistar os epidemiologistas e matemáticos que no Verão de 2020 sugeriram que Portugal estaria já muito perto de atingir a imunidade de grupo e perguntar-lhes se a mortalidade de Covid-19 em Portugal em Janeiro-Fevereiro de 2021 conta como “ondinha”; para averiguar se alguma unidade de cuidados intensivos está a usar o ventilador português Atena; para apurar se a app que foi anunciada em Novembro passado pelo Massachusetts Institute of Technology para “identificar as pessoas que contraíram Covid-19 apenas pelo som da tosse” graças a um algoritmo miraculoso (ver Teste que detecta Covid-19 apenas pelo som da tosse com 98.5% de sucesso) já está disponível, se foi certificada pelas autoridades de saúde e quantas pessoas a descarregaram.

A demagogia e o ludíbrio por vezes disfarçam-se de ciência

Tal como os springbreakers de 2021 não parecem ser mais responsáveis e informados do que os springbreakers de 2020, também as autoridades pouco parecem ter aprendido ao fim de um ano de pandemia. A 22 de Março, em entrevista à TF1, o francês Thierry Breton, Comissário Europeu para o Mercado Interno, anunciou 14 de Julho como “data simbólica” para a “possibilidade de atingir a imunidade de grupo ao nível do continente”. Como seria de esperar, a enunciação de uma data após meses de incertezas, despertou as atenções e a “previsão” de Breton foi rapidamente reproduzida por todos os media,

Thierry Breton

Mas como pode falar-se de “imunidade ao nível do continente” se cada país adquiriu quantidades diferentes de vacinas, irá recebê-las a ritmos diferentes (e com algum grau de imprevisibilidade), irá administrá-las a ritmos diferentes e comporta diferentes percentagens de população que recusam ser vacinadas? Como pode apontar-se uma data exacta para atingir a imunidade de grupo, quando nenhum epidemiologista é capaz de dizer que percentagem exacta de população imunizada é teoricamente requerida para a atingir (já vimos que as estimativas variam de 10 a 70%)? E como apurar quantas pessoas já estão efectivamente imunizadas? As autoridades de saúde sabem precisamente quantas pessoas já foram vacinadas, mas têm apenas uma ideia vaga de quantos já ganharam imunidade ao contrair a doença, uma vez que a maioria dos casos são assintomáticos e nem sequer são detectados. Para mais, os epidemiologistas não sabem ainda quanto tempo dura a imunidade conferida pela contracção da doença, nem como irão reagir estas pessoas ao contacto com uma nova estirpe de SARS-CoV-2.

Compreende-se que o facto de as populações estarem a dar sinais cada vez mais óbvios de estarem saturadas das medidas restritivas, de o desemprego estar a crescer, de haver cada mais empresas à beira da falência e de as perspectivas económicas não serem encorajadoras, pressiona os líderes políticos para transmitir uma mensagem de esperança e optimismo. Mas ao indicar uma data precisa, a mensagem de Breton irá criar expectativas: a de que a 14 de Julho tudo voltará ao normal, e poderemos voltar reunir-nos em festas, dançar nas discotecas, encher restaurantes, fazer férias na Croácia, no Algarve ou no Dodecaneso. Todavia, é pouco provável que alguma coisa mude na vida dos europeus a 14 de Julho, pois é óbvio que a data atirada por Breton não tem qualquer fundamento científico, veio-lhe à mente porque é o Dia da Bastilha, o feriado nacional francês e Breton, embora estando a ser entrevistado na qualidade de comissário europeu, não conseguiu disfarçar que está intimamente convencido, como muitos políticos franceses, de que a França é o país-charneira da Europa, quiçá de toda a civilização ocidental. Atendendo a que França é um dos países europeus mais atrasados no programa de vacinação (12.25% da população, contra 13.22% em Portugal ou 32.42% em Malta, dados de 19 de Março) e é o país com maior percentagem de população que recusa a vacina contra a Covid-19, é provável que seja dos últimos países da UE a alcançar a imunidade de grupo.

Cartoon de Cham na revista humorística Le Charivari, 09.01.1848: “A cólera não vem para França, pois receia contrair a gripe”

Thierry Breton (n.1955, Paris) não é um pequeno burocrata sem experiência empurrado acidentalmente da obscuridade para o cargo de comissário europeu: foi Ministro das Finanças de França, professor da Harvard Business School (que está sempre nos primeiros lugares dos rankings de instituições universitárias) e CEO da Bull, da Thomson-RCA, da France Télécom e da Atos (tudo empresas de primeiro plano do domínio da tecnologia e comunicações). Não lhe falta traquejo e se 14 de Julho não for o “dia da libertação da Europa da Covid-19” poderá sempre alegrar que falou de uma “data simbólica” e de uma “possibilidade”. Mas Breton, que até agora tinha mantido um perfil discreto (quantos cidadãos da UE saberiam quem é o Comissário Europeu para o Mercado Interno?), voltou a cometer um erro crasso poucos dias depois: deu uma falsa pista o Governo italiano sobre 29 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca que estariam supostamente escondidas numa fábrica perto da Roma, colocando as autoridades italianas e a UE n uma posição embaraçosa (ver Rusga na fábrica da AstraZeneca: “O dia mais embaraçoso na história da União Europeia”).

São criaturas como Breton que alimentam a ideia dos políticos como uma elite de prestidigitadores habituados a ludibriar indefinidamente os eleitores com promessas e falsas expectativas e das instituições da União Europeia como entidades burocráticas, bizantinas e arrogantes, desligadas da vida real das populações.

“O prestidigitador” (c.1502), atribuído a Hieronymus Bosch ou à sua oficina: Enquanto o prestidigitador, à direita, faz o seu número, o homem curvado que fita a pérola na mão do prestidigitador está tão absorto que não se apercebe de que a sua bolsa está a ser roubada

Quando a aflição é grande, resta-nos confiar na Divina Providência

As vacinas contra a covid-19 são um notável triunfo da ciência, mas mesmo que consigam sufocar a pandemia no final do Verão de 2021, o desgaste psicológico da pandemia irá deixar marcas e as perspectivas económicas também não são animadoras para muitas pessoas: o medo de sucumbir à doença irá esbater-se, mas irá crescer o medo da perda de rendimentos e bem-estar, do aumento da agitação social. Nos últimos 12 meses, medo, angústia e depressão sob a sombra da pandemia têm sido assunto de inúmeros estudos, debates e artigos, remetendo frequentemente para a necessidade de reencontrar um equilíbrio espiritual em tempo de incerteza.

“A nave dos loucos” (c.1500-10), por Hieronymus Bosch: Uma alegoria do desvario da humanidade, que, esquecida dos preceitos que deveriam reger a vida, a malbaratam em ocupações e obsessões tolas, vãs e obnóxias

E onde encontrar referências sólidas e faróis de esperança, se a gestão da pandemia pelos políticos europeus foi genericamente desastrada e se muitas pessoas ganharam desconfiança em relação à ciência? Manuel Sobrinho Simões, médico e director do IPATIMUP, deu uma resposta surpreendente (Público de 05.03.21): não propôs que se revisse a comunicação em ciência, que se tentasse promover a literacia, a numeracia e o espírito crítico das massas, que se lhes ensinasse a ler gráficos e a não deixar-se levar por ilusionismos estatísticos, que se lhes explicasse que a ciência pode parecer confusa e contraditória porque, ao contrário da religião, não assenta em verdades reveladas e dogmas imutáveis, é um interminável processo de busca de explicações temporárias, que, com o tempo, são substituídas por explicações mais completas e satisfatórias – ofereceu como consolo a religião: “Se eu começar a pensar o que é que no mundo pode ser supranacional e supranatural, tem de ser a religião. E aí pode ser qualquer uma desde que seja uma prática incorporada no comportamento. Não vejo melhor”.

Cartoon na revista satírica Le Journal Amusant, 06.04.1907: “Meu caro, já me vacinei”, “Olha, eu também”, “A nossa época já não teme a Deus, mas tem pavor da varíola”

Sem dúvida que a religião teve um papel decisivo no combate à pandemia: veja-se, por exemplo, a exortação feita em Março de 2020 por D. Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga: “Rezemos ao Senhor, que, por mediação da Sua e nossa Mãe, se compadeceu de todos os frágeis e doentes, para que dê alívio e cure todos os infectados, anime os que deles cuidam, ajude os investigadores a encontrar os meios de cura, e a todos nos dê saúde e sensibilidade para o cuidado compassivo dos enfermos e para evitar que a doença se espalhe”. E atente-se na oração proposta pelo arcebispo: “Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-nos do mal! A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que está a alastrar, a cura dos doentes, a protecção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o Teu Rosto de Misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. Tudo isto te pedimos por intercessão de Maria, Tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha! Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Ámen!”.

Não há dúvida de que, se hoje há vacinas contra a covid-19, foi porque o Todo-Poderoso, comovido por este lancinante apelo, logo fez o Espírito Santo descer sobre os investigadores das farmacêuticas da Cristandade e até mesmo sobre os da Sinopharm e da Sinovac, apesar de, provavelmente, estes serem ateus e crerem no materialismo dialéctico.

Estamos na terceira década do século XXI e um dos mais prestigiados cientistas portugueses sugere que a resposta para as inquietações e angústias suscitadas pela pandemia de covid-19 é afinal a mesma que amparou a Europa medieval devastada pela Peste Negra: a religião. Quiçá talvez possamos encontrar também conforto espiritual para os malefícios da covid-19 na reedição das procissões de flagelantes.