Índice

Índice

Há mais de três décadas, quando a perestroika lançada por Gorbachev começava a dar sinais de poder alterar drasticamente a ordem mundial, correu uma anedota que colocava frente a frente os líderes da França, EUA e União Soviética, que, após discutirem os assuntos em agenda, entram em confidências sobre os problemas que lhes tiram o sono. Mitterrand confessa que tem dez amantes e sabe que uma delas o trai, mas não é capaz de descobrir qual delas o faz; Reagan revela então que tem 20 guarda-costas e sabe que um deles é um assassino, mas todos os esforços para apurar a sua identidade fracassaram; Gorbachev responde que os problemas dos seus dois pares são menores face à sua angústia: tem 100 conselheiros económicos, cada um com uma solução para a reforma da economia soviética, mas só um deles está certo e Gorbachev não faz ideia de qual seja.

Confrontados com um pandemia de escala sem precedentes no últimos 100 anos, muitos governantes pelo mundo fora devem ter-se debatido com uma angústia similar à do Gorbachev da anedota face à necessidade premente de tomar medidas no campo da saúde pública e da economia e à tremenda discrepância entre as estimativas sobre a evolução da pandemia, do PIB e do desemprego geradas pelos modelos matemáticos dos epidemiologistas e dos economistas.

Para que servem os economistas em tempos de emergência?

“Para que servem os poetas em tempos de indigência?” (“wozu Dichter in dürftiger Zeit?”), perguntava Friedrich Hölderlin no poema “Pão e vinho”. Ninguém parece ter resposta para esta questão, mas tão pouco parece haver uso para poetas em tempos de abundância – e, sim, o mundo de hoje, mesmo quando atravessa crises, pareceria uma cornucópia de abundância a quem, como Hölderlin, tenha vivido na viragem dos séculos XVIII/XIX.

Desde o tempo de Hölderlin, o mundo foi sendo governado por critérios cada vez mais pragmáticos, materialistas e economicistas e foi estreitando-se o lugar na sociedade para poetas e outros produtores de bens ou serviços sem préstimo comercial imediato e óbvio (por vezes genericamente designados como “artistas” ou “criadores”). O recuo vertiginoso na relevância da poesia coincidiu com uma não menos vertiginosa ascensão no papel da economia, a ponto de se ter tornado no factor central na política e na vida das sociedades.

A famosa frase “It’s the economy, stupid”, que terá sido cunhada por James Carville, estratega da campanha presidencial de Bill Clinton, em 1992, diz isso mesmo: aos eleitores pouco interessam a ideologia, a religião, a mundividência, a firmeza de carácter ou a credibilidade dos candidatos, pois, em última análise o que os leva a reconduzir um presidente ou a votar no seu rival é o dinheiro que têm nos bolsos. Nos parlamentos nacionais, o debate político e ideológico e o confronto de diferentes modelos de sociedade deu lugar a uma interminável sucessão de mesquinhas disputas contabilísticas em torno do Orçamento de Estado e há deputados da oposição que estão disponíveis para vender ao Governo o seu voto favorável ao Orçamento em troca de benefícios económicos para o distrito, região ou estado que representam, mesmo correndo o risco de incorrer em represálias pela parte do seu partido.

Estando, portanto, os rumos do mundo nas mãos de economistas e, em particular, dos seus (suposto) dotes oraculares para prever o comportamento do PIB, é surpreendente que tal classe enferme de tão sérias lacunas sobre o funcionamento e as dinâmicas do mundo real. As falhas de conhecimento, as simplificações grosseiras e os raciocínios falaciosos que norteiam a “ciência” económica têm-se tornado ainda mais evidentes durante a presente pandemia de Covid-19, cujas consequências só muito tardiamente começaram a ser vagamente percebidas pelos economistas.

“Quem beneficiará com o coronavírus?”

Para se ter ideia de quão desfasados da realidade tendem a andar os economistas, veja-se a previsão realizada por Ricardo Cabral, professor universitário de economia e um dos mais respeitados colunistas de assuntos económicos nos media portugueses, em artigo no Público de 09.03.20, de que, entre os sectores económicos que iriam beneficiar com a pandemia de Covid- 19 estariam “as indústrias de produção e distribuição alimentar”. Em que factos e raciocínios terá alicerçado este prognóstico? No momentâneo afluxo aos supermercados de cidadãos que, temendo a ruptura dos circuitos de abastecimento, decidiram aprovisionar as suas despensas?

Ora, uma vez que entre os efeitos da Covid-19 não se conta o aumento de apetite dos infectados, é de prever que o consumo total de produtos alimentares não aumente e que ao pico de vendas de conservas suscitado pelo “panic buying” no início de Março correspondam vendas abaixo da média nos meses seguintes. Na verdade, uma vez que a recessão generalizada, com cortes de salários e desemprego, vão diminuir o rendimento disponível e a confiança dos consumidores, é de prever que estes desloquem os seus consumos de produtos alimentares para a gama baixa, onde a margem de lucro de produtores e distribuidores é menor. E, uma vez que entre os sectores económicos que são mais afectados pela pandemia e pelas medidas de confinamento e distanciamento social estão a restauração e a hotelaria, é previsível que também aqui haja forte retracção de consumos, mais uma vez incidindo sobretudo nos produtos de gama média e alta. Acresce que nem todo o consumo de produtos alimentares em Portugal é feito por portugueses: parte dele corresponde a turistas estrangeiros que, possuindo um poder de compra superior ao do português médio, se centram na gama média-alta – e com o colapso do turismo, também estes consumos estão em queda. Tudo isto levará a que, mantendo-se a quantidade global de produtos alimentares – deixar de comer não é uma opção – as receitas globais de produtores e distribuidores serão menores e a margem de lucro global cairá ainda mais.

Para mais, a pandemia, o confinamento e a cessação das viagens vieram dificultar a execução atempada das fainas agrícolas, levando a que muitas colheitas fossem deixadas na terra. O fenómeno foi muito relevante nos países em que boa parte da mão-de-obra agrícola é constituída por migrantes que a pandemia fez regressar ao país de origem ou impediu de entrar no país onde trabalham sazonalmente.

Noutros casos, o que levou os agricultores a destruir deliberadamente as colheitas foram as perturbações no transporte, o encerramento ou funcionamento condicionado de mercados e o bloqueio dos canais de escoamento que desembocavam nos restaurantes e cantinas escolares. Com o tempo, algumas produções destinadas a restaurantes e cantinas serão redireccionadas para outros canais – afinal de contas, o consumo total mantém-se inalterado – mas estas perdas não podem deixar de ser contabilizadas. Somem-se, finalmente, os custos de produtores e distribuidores com procedimentos adicionais de higienização de produtos e segurança de trabalhadores.

Já no início de Março seria previsível, mesmo para quem não percebesse de economia, que as indústrias de produção e distribuição alimentar iriam ser afectadas negativamente pela pandemia (ainda que em menor grau do que o transporte aéreo ou o turismo). Com efeito, desde então não têm cessado de multiplicar-se as notícias de reporte de prejuízos, pedidos de auxílio e prognósticos pessimistas no sector dos produtos alimentares, quer se trate de bacalhau ou de vinho. E, todavia, os economistas, que nem sequer são capazes de prever uma tendência genérica de subida ou descida, apresentam-nos quase diariamente estimativas numéricas precisas para a evolução do PIB e do desemprego em 2020 e 2021, por vezes discriminadas por sector.

Da ciência exacta ao palpite

Ninguém faz a mais remota ideia de quanto a crise económica decorrente da pandemia de Covid-19 irá custar. As razões são óbvias: ninguém faz ideia de quanto tempo será necessário até se descobrir um tratamento (convirá não depositar-se grande esperança nas injecções de desinfectante aventadas pelo presidente Trump) e/ou uma vacina eficaz e segura contra o SARS-CoV-2 e se consiga produzi-la em massa e inocular 60 ou 70% dos 7.800 milhões de habitantes do planeta contra ela. Mesmo que se tivesse uma estimativa razoavelmente segura para estes prazos, de pouco serviria, pois ninguém faz ideia de como se comportará a pandemia até lá – o afrouxamento de algumas regras de confinamento e a retoma de actividades económicas poderão suscitar novas vagas da doença – e de como reagirão a sociedade, a economia e os governos a um eventual recrudescimento do número de infecções e mortos.

Os vários sectores económicos são muito diversos entre si e reagirão de forma diferente a diferentes sinais de aplacamento ou recrudescimento da pandemia e a maior ou menor rapidez da almejada retoma económica estará dependente da prontidão e eficácia dos auxílios, subsídios e linhas de crédito disponibilizados por governos e instituições financeiras e sobretudo da “confiança” de empresários e consumidores, um conceito muito subjectivo e volúvel.

Para mais, nos países com economias aberta ao exterior, como é o caso de Portugal, a retoma depende do comportamento dos principais parceiros comerciais, o que é outra magna incógnita – na verdade, um emaranhado de magnas incógnitas. Acresce que, no caso português, cerca 14% do PIB é gerado pelo turismo e este é um dos mais voláteis sectores da economia, sendo extraordinariamente dependente dos humores e da confiança no futuro dos clientes e na sua percepção de risco/segurança em relação ao destino de férias. Mas os outros dois grandes sectores exportadores da economia portuguesa – fabrico de automóveis e refinação de combustíveis – também estão envoltos numa espessa névoa de incerteza: uma crise económica prolongada pode fazer os consumidores adiar durante anos a compra de um novo automóvel, e boa parte do consumo de combustíveis refinados está dependente da apetência dos consumidores para se deslocarem no seu automóvel e fazerem viagens de avião, que diminui necessariamente em tempos de crise.

A colossal e enovelada massa de incertezas que rodeia a crise económica resultante da pandemia não intimida a maioria dos economistas, uma vez que têm uns modelos matemáticos que, mesmo em tempos de pandemia, fazem aquilo para que foram concebidos: se forem alimentados com inputs, produzem outputs. E portanto, cada instituição universitária, cada professor de economia com tempo de antena nos media, cada ministro da economia ou das finanças, cada banco central e cada gabinete de estudos (do FMI, do Banco Mundial, da OCDE, do Banco Central Europeu, da Organização Mundial de Comércio) trata de apresentar uns números, que não só diferem entre si, como variam, para a mesma entidade, de uma semana para a seguinte e apresentam margens de erro tão largas (“4% de quebra do PIB num cenário de recuperação rápida, até 25% no pior cenário”) que são o equivalente de jogar no Totobola com apostas triplas em todos os jogos.

Os modelos matemáticos que os economistas usam são versões ultra-simplificadas da realidade, os seus imputs são uma mistura de dados concretos, estimativas e meros palpites, assentam numa série de pressupostos irrealistas e foram criados para operar em situações de “cruzeiro” e nem nessas situações são muito fiáveis. Em situações de pandemia e pandemónio económico e social têm o mesmo préstimo que um mapa da rede de caminhos-de-ferro suíça teria para o comandante de um navio à deriva no Mar de Bering. Na presente situação, obter-se-iam previsões sobre a quebra do PIB de validade comparável à destes modelos questionando aleatoriamente bêbedos em bares (se houvesse bares abertos). Mas a maioria dos economistas não tem humildade para reconhecer que estão em território desconhecido e que estão tão perdidos como qualquer um de nós – por isso, lá vão divulgando, com ar sapiente, as suas “previsões”. E a verdade é que são geralmente aceites pelos media, que as reproduzem sem questionar a sua validade e sem manifestarem inquietação por serem tão discrepantes entre si.

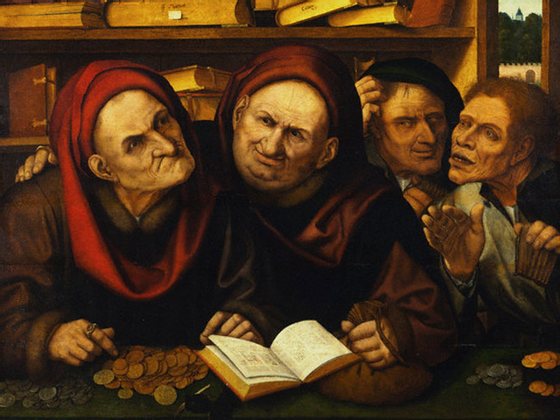

Os cegos guiando os cegos

Na verdade, qualquer previsão minimamente credível sobre a evolução da economia é impensável sem uma previsão minimamente credível sobre a evolução da pandemia e desde que esta começou que os epidemiologistas e os especialistas em saúde pública emitem os mais díspares prognósticos: o pico da epidemia em Portugal, por exemplo, foi apontado para “o princípio de Abril”, “o fim de Abril”, “o início de Maio”, “o fim de Maio”, “afinal, já passou, foi no final de Março”, ou “ainda está para vir, em Outubro, porque a segunda vaga será mais grave do que a primeira”. Os virologistas têm anunciado que a vacina contra o SARS-CoV-2 poderá estar disponível “já em Setembro”, “dentro de um ano e meio” ou “nunca ser obtida”. Quanto ao número total de mortos a nível mundial poderia ser de escassos milhares a muitos milhões – embora, à medida que a pandemia progride, os cenários mais radicalmente optimistas e mais radicalmente pessimistas tenham deixado de circular, como seria expectável.

Sabemos ainda pouco sobre o SARS-CoV-2 e os epidemiologistas têm escassa capacidade para prever o futuro, mas, tal como os economistas, têm cada um o seu modelo matemático de estimação que, se for alimentado com inputs, produz sempre outputs. Os modelos, os dados que os alimentam e os parâmetros que são assumidos pelos epidemiologistas são tão diversos que os resultados são também muito díspares. O que é certo é que quando a pandemia terminar pelo menos um epidemiologista poderá reclamar a glória de ter “acertado” – esquecendo que também uma entre mil galinhas clickando em teclas coloridas seria capaz do mesmo acerto.

A proliferação de estimativas díspares não só é vã como é perigosa, pois permitiu que, a 28 de Abril, o actual ocupante da Casa Branca, quando confrontado com estimativas revistas divulgadas nesse mesmo dia que apontavam para um total acumulado de 74.000 mortos nos EUA no início de Agosto, a encarasse como sendo, não uma tragédia, mas o resultado de “a lot of very good decisions” por ele tomadas, uma vez que uma estimativa de há uns meses apontava para 2.2 milhões de mortos, esquecendo-se que ele mesmo proclamou, a 22 de Janeiro, que a Covid-19 nos EUA estava “completamente sob controlo”, a 19 de Fevereiro, que estaria extinta magicamente em Abril, a 26 de Fevereiro que existiam apenas 15 casos e que dentro de alguns seriam praticamente zero, em resultado do “pretty good job” por ele realizado. O elogio que Trump fez, a 28 de Abril, ao seu próprio desempenho, foi reforçado no dia seguinte por Jared Kushner, seu genro e responsável pelo combate à Covid-19 nos EUA, que proclamou que a actuação do Governo Federal neste domínio era “uma grande história de sucesso”.

É instrutivo deter-nos nesta previsão de 74.000 mortos no início de Agosto. Ela era, na verdade, mais rigorosa – 74.073 mortos a 4 de Agosto – e emanava do modelo que tem sido tomado como referência pela Casa Branca para a gestão da crise e que foi concebido e é operado pelo Institute for Health Metrics and Evaluation da Universidade de Washington. O modelo tem sido elogiado por estar permanentemente a ser alimentado com novos dados e incluir “subtilezas” como considerar que os cidadãos assumem práticas de distanciamento social enquanto as infecções não declinarem. Porém, qualquer pessoa sem modelo matemático mas com alguma sensibilidade para números, ficaria perplexa perante este prognóstico, uma vez que a 28 de Abril os EUA tinham um total acumulado de 57.000 mortos e desde 7 de Abril que registavam um número diário de mortes entre 1400 e 2600, o que significava que bastariam mais 10 dias neste ritmo para que o total de mortes atingisse os 77.000.

Sem surpresa, os EUA atingiram as 74.000 mortes não a 4 de Agosto mas a 11 de Maio. À data da escrita deste texto, a 21 de Maio, o total de mortes nos EUA já vai em 93.806. Quando a contagem chegou aos 90.000, Trump, com a sua mescla de prosápia, descaramento e desonestidade intelectual, recusou-se mais uma vez a admitir o fiasco e preferiu enfatizar que 90.000 mortos era “uma pequena percentagem” da população dos EUA.

É uma forma de colocar a Covid-19 em perspectiva. Outra forma é considerar que 90.000 está já perto da soma do número total de mortes de americanos nas guerras da Coreia (36.516) e do Vietnam (58.209) e que é muito provável que essa fatídica soma já tenha sido ultrapassado quando este texto for publicado. É até possível que até ao final do mandato de Trump o número de mortes nos EUA por Covid-19 se aproxime do número de americanos mortos em combate na II Guerra Mundial – 291.557. Que continuará, claro a ser “uma pequena percentagem” (menos de 0.1%) da população dos EUA, que se estima rondar hoje os 328 milhões de habitantes, o que poderá configurar, portanto, “uma grande história de sucesso”.

Tal como a prosápia de Trump se revelou impermeável aos factos, é também duvidoso que este falhanço crasso nas previsões tenha instilado um módico de humildade nos especialistas do Institute for Health Metrics and Evaluation. Este e outros institutos e os epidemiologistas individuais que competem entre si para atirar para o ar uns números que nem sequer chegam a ser uma “educated guess” são incapazes de admitir que não estão em condições de apresentar qualquer estimativa credível e não têm consciência de que esta cornucópia de previsões é contraproducente, pois permite que qualquer governante mitómano e obcecado em salvar a pele possa escolher um número que seja conveniente para fazer a sua pavorosa incompetência e irresponsabilidade parecer um “pretty good job” aos olhos dos seus eleitores. E, o que não é menos grave, fornece a conspiracionistas (e a gente simplesmente desorientada e assustada) “provas” de que a ciência não merece qualquer crédito.

O uso de cautela na avaliação do conhecimento científico apurado até agora sobre a Covid-19 e as reservas em relação à validade de modelos (sobretudo em condições complexas, em permanente mutação e nunca antes testadas) não são sinónimo de desprezo pela ciência. Pelo contrário, o respeito pela ciência passa por compreender e aceitar que há muitos domínios sobre os quais ainda sabemos pouco, ou sobre os quais a informação disponível é nebulosa ou contraditória e que há fenómenos em que diferenças mínimas nas condições iniciais produzem resultados finais com divergências abissais. Já a veneração acrítica que se implantou na sociedade pelos números e gráficos vomitados por um computador numa instituição universitária ou num centro de pesquisa não faz nada pela ciência nem pela compreensão do mundo.

A ciência e a tecnologia do nosso tempo são impressionantemente eficazes na previsão meteorológica com dois ou três dias de antecedência e no controlo das deslocações de um rover sobre a superfície marciana, mas é incapaz de prever quantas pessoas morrerão de Covid-19 em Portugal até ao final deste ano, pois os sistemas biológicos e (por maioria de razão) as sociedades humanas, são de uma complexidade que ultrapassa largamente as capacidades dos modelos matemáticos mais sofisticados e a abrangência e rigor da recolha dos dados necessários para os alimentar.

A esmagadora complexidade da realidade

A modelação matemática de doenças infecciosas assume que os seres humanos se comportam como bolas de ping-pong saltitando num campo de futebol e que das colisões aleatórias das bolas infectadas com as bolas susceptíveis resultam novas infecções, das quais, uma fracção falecerá e outra recuperará e ganhará imunidade à infecção, deixando de fazer parte do grupo dos susceptíveis. As sociedades humanas são, porém, muito mais complexas do que estipula este cenário e diferem nas suas características de país para país (e, frequentemente, dentro de um mesmo país), pelo que, para que o modelo descrevesse realisticamente o alastramento no seu seio de um agente infeccioso, teria de tomar em consideração a interacção de numerosas outras variáveis.

Interacções sociais

A Suécia tem-se destacado por, entre os países desenvolvidos e democráticos, ter sido o único a não apostar no confinamento e a manter escolas e comércio em funcionamento. Quando se comparam e discutem as estratégias dos diferentes países, há quem opine que talvez a estratégia da Suécia acabe por revelar-se acertada. É possível, mas tal não significa que a estratégia da Suécia possa resultar noutros países. Os suecos têm justificado a sua opção com um toque de auto-ironia: “O distanciamento social faz parte da nossa maneira de ser”.

Se, pelos padrões de afectividade e relacionamento da Europa meridional, os suecos são pouco dados a intimidades, há países cujas normas de interacção social fazem os suecos parecer italianos ou espanhóis. É o caso do Japão, onde o aperto de mão é, por vezes, usado no trato com ocidentais, mas onde a forma usual de cumprimento entre japoneses é a vénia, e onde o abraço é invulgar entre familiares e amigos e é impensável entre meros conhecidos, mesmo tratando-se de adolescentes e jovens adultos (geralmente mais permissivos em termos de etiqueta). Um activista da campanha Free Hugs que se instalasse numa buliçosa rua de Tóquio criaria uma clareira em seu redor mal os transeuntes se apercebessem das suas intenções. Naturalmente, este padrão de comportamento oferece menos oportunidades de transmissão para o SARS-CoV-2.

Densidade populacional

Na Suécia vivem 23 pessoas por Km2. O Reino Unido, que, num primeiro momento optou pela “estratégia sueca” para enfrentar a covid-19, tem 280 habitantes/Km2. Compreende-se que, após um rápido crescimento do número de mortes, o Reino Unido tenha recuado e adoptado a estratégia de lockdown. É claro que a propagação da Covid-19 será muito mais favorável em Singapura (7894 hab./Km2) ou Macau (20.550 hab./Km2) do que na Mongólia (1.9 hab./Km2), o que não impede que Macau e Singapura estejam entre os países/regiões com mais baixas taxas de infecção por Covid-19.

Distribuição espacial da população

O indicador densidade populacional pouco nos diz sobre a forma como a população se distribui: há países em que 100% da população vive em zonas urbanas, como o Kuwait (em Macau e Singapura também, nem poderia ser de outra forma, dada a exiguidade do território) e outros, como a Papua Nova Guiné, em que apenas 13.3% da população vive em cidades. O Uruguai tem uma densidade populacional inferior à da Suécia (19 hab./Km2), mas tem uma das mais elevadas taxas de urbanização do mundo (95.5%), em resultado de metade dos seus 3.5 milhões de habitantes estarem concentrados em Montevideo. Em princípio uma população dominantemente urbana é mais susceptível à infecção do que uma população dispersa por uma vasta zona rural, mas um modelo matemático fiável terá de incorporar níveis adicionais de subtileza nessa distribuição.

Assim, do ponto de vista da modelação epidemiológica, seria insuficiente considerar as grandes cidades como aglomerações estáticas de pessoas, pois elas implicam também movimentações maciças e regulares dos seus habitantes – por vezes em transportes superlotados – para fins de trabalho ou lazer e cada cidade terá as suas dinâmicas de fluxos humanos. Nesta óptica, a área metropolitana de Tóquio, com os seus 37 milhões de habitantes, pode ser vista como a maior placa de cultura potencial para doenças infecciosas – bastará dizer que o mais importante nó de transportes públicos da capital japonesa, a estação de Shinjuku, movimenta diariamente 3.6 milhões de passageiros.

Estrutura etária da população

Uma vez que o SARS-CoV-2 tem uma taxa de letalidade muito diferenciada em função da idade dos infectados, é crucial que os modelos entrem em linha de conta com a estrutura etária da população. Por esse critério, o juvenil Burundi, onde 45.0% dos habitantes têm menos de 14 anos e 2.6% têm mais de 65 anos, comportar-se-á de forma bem diferente do Japão, o país mais “envelhecido” do mundo, onde 12.9% têm menos de 14 anos e 27.0% têm mais de 65 anos. O facto de a Itália ter a população mais envelhecida da Europa, com 13.5% abaixo dos 14 anos e 23.0% acima dos 65 anos, poderá explicar os seus 32.000 mortos? Bem, o Japão, com estrutura etária análoga e o dobro da população da Itália, soma menos de 800 mortos…

Estrutura familiar

Na Europa, a idade média em que os filhos deixam de viver na casa dos pais varia entre 21 anos na Suécia e Dinamarca e 33 em Malta, 32 na Croácia, 31 na Eslováquia e 30 em Itália. Na Dinamarca, apenas 2.8% dos jovens com idades entre 25 e 34 anos vive com os pais; em Itália são 48.9%. Há uma clara dicotomia neste domínio entre países mediterrânicos e nórdicos e tal não é indiferente para a propagação e taxa de mortalidade da covid-19: num país onde os avós convivam regularmente com os netos e até partilhem a mesma casa o vírus terá maior facilidade em chegar aos idosos do que num país onde as diferentes gerações levem vidas mais autónomas.

A Suécia tem, neste campo, outra característica que lhe dá vantagem face a epidemias de doenças infecciosas: mais de metade dos suecos vive só.

Geografia

Este factor foi, em tempos, dos mais determinantes no alastramento de epidemias, mas a globalização e a massificação das viagens (e em particular das viagens aéreas) vieram atenuar a importância.

Será que no século XXI a condição insular, ao tornar mais fácil e eficaz o fecho de fronteiras, ainda pode ser uma vantagem? Taiwan e a Nova Zelândia são casos de sucesso na contenção da Covid-19, mas o Reino Unido é o 4.º país em termos de número de infecções e o 2.º em número de mortos – esta disparidade sugere que a rapidez e eficácia da acção governativa se sobrepõem largamente ao factor insularidade.

Portugal, num extremo da Europa e com um único vizinho, poderá parecer estar numa situação favorável em termos geográficos em caso de pandemia, mas a República Checa, com população de dimensão idêntica (10.6 milhões), situada no centro geométrico da Europa e fazendo fronteira com Alemanha, Polónia, Eslováquia e Áustria, tem ¼ dos mortos por covid-19 de Portugal. A China, que tem 22.147 Km de fronteiras, a Rússia, com 20.117 Km, ou o Brasil, com 14.691 Km, terão, em princípio, maiores dificuldades em controlar os fluxos com o exterior, mas mais determinante do que a extensão da fronteira é a sua impermeabilidade – isto é, a capacidade de um país em mantê-la efectivamente fechada.

Porém, tudo isto são conceitos algo obsoletos na era da viagem a jacto e do turismo de massas – é possível que, pelo menos na fase inicial do alastramento da pandemia, o factor de susceptibilidade primordial tenha sido o grau de cosmopolitismo do país. O país menos cosmopolita do mundo, a Coreia do Norte, continua, de acordo com as fontes oficiais, a não ter um único caso de covid-19 – embora, claro, as fontes oficiais da Coreia do Norte sejam pouco dignas de crédito.

Política de testes

Os parâmetros cruciais para as estimativas sobre a evolução de uma doença infecciosa são o R0, o número básico de reprodução, que representa o potencial de transmissão da doença (número médio de infecções que resulta de um único caso) em condições ideais (isto é, quando toda a população é susceptível e a sociedade não aplicou contra-medidas), e no Rt, que, exprime, a cada momento, a capacidade efectiva de transmissão da doença.

O conhecimento destes valores requer que se conheça com precisão o número de infectados. Porém, este valor depende da cobertura de testes e, como estes são usualmente orientados para quem exiba sintomas, e a Covid-19 parece ter uma elevada proporção de infectados assintomáticos, os valores oficiais de infectados dependem da política de testes de cada país: quem testa maciçamente e aleatoriamente (como a Coreia do Sul) terá uma noção aproximada da percentagem de infecções na população, quem só testa quem manifesta sintomas tem uma perspectiva distorcida. A Suécia tem, aparentemente, taxas de mortalidade (mortos por número de infectados) bem maiores do que os países vizinhos, mas é possível que tal resulte de a Suécia só testar pessoas com sintomas e estar, portanto, a subestimar o número de infecções.

Países pobres e com sistemas de saúde débeis têm fraca capacidade de testagem, pelo que as suas aparentes baixas taxas de infecção poderão ser ilusórias. Em contrapartida, Donald Trump, que tem a extraordinária capacidade de ver mérito em tudo o que faz (ou não faz), considera que o facto de os EUA contabilizarem 32% dos casos mundiais de Covid-19 (quando a sua população representa apenas 4.25% da população do planeta) é sinal da eficiência da sua administração em realizar testes e lê no milhão e meio de infectados americanos “uma medalha de honra” (na verdade, o total acumulado de 12 milhões de testes realizados nos EUA representam 28 testes por 1000 habitantes, o que coloca os EUA no 30.º lugar no ranking dos testes per capita – mas na óptica trumpiana, o 30.º lugar ainda dá direito a medalha).

Contabilização de mortos

Se os países usarem critérios diferentes (ou nem sequer houver uniformização de critérios dentro de um mesmo país) é difícil ter ideia do comportamento da doença. Há países que só contabilizam mortes no sistema nacional de saúde, deixando de fora mortes em lares de terceira idade, que, na Europa, representam 30-40% dos mortos. Há quem não distinga claramente mortos devidos à Covid-19 de mortos que testaram positivo para a Covid-19 mas cujo falecimento teve outras causas e há mortes por Covid-19 que não são reportadas como tal por falta de testes. E há países – sobretudo regimes autoritários e democracias disfuncionais – que deliberadamente ocultam infecções e mortes e distorcem informação sobre a pandemia, de forma a que os seus líderes possam apresentar uma “narrativa” de sucesso.

Qualidade do sistema de saúde

A qualidade do sistema de saúde na reacção à pandemia, expressa no número de camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes, é um dos factores que mais influi na taxa de mortalidade. A Alemanha, onde existem 33.9 camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes, tem, nesse domínio, clara vantagem sobre o Bangladesh, onde esse rácio é de 0.72.

Universalidade do sistema de saúde

Não basta porém contabilizar o número de camas de cuidados intensivos: é preciso conhecer qual é a facilidade de acesso do cidadão médio a essas camas. Os EUA, por exemplo, possuem alguns dos mais avançados e sofisticados hospitais do mundo, mas como o país não possui um verdadeiro sistema nacional de saúde público e se apoia num sistema de seguros de saúde privados, a maior parte dos seus habitantes não usufrui desta capacidade hospitalar “topo de gama”, por os seus custos serem proibitivos. Embora os EUA sejam, por larga margem, o país em que os gastos com saúde representam a maior fatia do PIB, o ranking do Commonwealth Fund, que compara anualmente os sistemas de saúde de 11 países desenvolvidos, atribui aos EUA o último lugar do ranking (é 11.º nos parâmetros “acesso”, “equidade” e “resultados” e 10.º no parâmetro “eficiência administrativa”).

Talvez isto ajude a explicar – para lá da gestão errática e incompetente do governo chefiado por Trump – a pouco invejável posição dos EUA, cujas mortes por covid-19 representam 28% do total mundial.

Desigualdades socio-económicas

As médias nacionais ocultam por vezes realidades muito distintas: pode acontecer que um país com um elevado rendimento per capita e um bom sistema nacional de saúde possua no seu interior comunidades particularmente desfavorecidas, cujas condições de vida podem torná-las num alvo preferencial para o SARS-CoV-2. É o caso de comunidades de trabalhadores migrantes, que não só estão mais expostos à pandemia, por lhes estarem confiadas as tarefas mais sujas e susceptíveis de contaminação (e não-susceptíveis de serem convertidos em tele-trabalho) e vivem frequentemente em condições que impedem a prática do distanciamento social, como podem ter dificuldade em aceder aos serviços de saúde.

Também os países em que a economia informal tem maior peso estão em desvantagem quando é necessário aplicar um lockdown, pois quem vive de biscates e comércio de rua não pode dar-se ao luxo de ficar em casa.

Temperatura e humidade

Embora num primeiro momento alguns investigadores sugerissem que o SARS-CoV-2 se propagaria mais facilmente em condições de temperatura e humidade baixas, o que fez nascer a esperança de que o vírus perderia força com a chegada do Verão ao Hemisfério Norte, as provas que têm vindo a acumular-se são contraditórias. Seja como for, a OMS sentiu-se obrigada a alertar para o facto de a covid-19 ser transmissível em regiões quentes e húmidas.

Obesidade

Embora não seja tão falada quanto a idade, também a obesidade é um sério factor de risco em caso de infecção pelo SARS-CoV-2 (e também em muitas outras doenças). Se excluirmos os micro-países insulares do Pacífico, que monopolizam o top 10 da obesidade mundial, os países com maior prevalência de obesidade são o Kuwait (37.9%) e os EUA (36.2%). A obesidade campeia no Médio Oriente e América Latina e tem os seus valores mais baixos no Leste da Ásia: Coreia do Sul (4.7% de obesidade), Japão (4.3%), Índia (3.9%) e Vietnam (2.1%) tiveram, até agora, poucos mortos por Covid-19 (em termos de proporção da população), apesar de terem elevadas densidades populacionais, estarem próximos da China e terem sido os primeiros a ser atingidos pela pandemia.

Tabagismo

Apesar de um estudo recente realizado em França, que foi rapidamente desacreditado pela comunidade científica (que apontou inclusive antecedentes de vínculos entre o investigador e a indústria tabaqueira), ter sugerido que os “fumadores teriam muito menos probabilidade de desenvolver uma infecção grave por SARS-CoV-2, quando comparados com a população em geral”, a OMS, após ter procedido a uma apreciação retrospectiva de vários estudos disponíveis sobre o assunto, emitiu um comunicado com conclusões contrárias.

Vale a pena notar que Andorra é o país com maior consumo de cigarros por habitante (6398/ano, dados de 2016) e é também o 3.º país com maior número de mortes por covid-19 por milhão de habitantes (658).

Níveis de vitamina D

Os dados existentes ainda não permitem tirar conclusões, mas vários estudos correlacionam a susceptibilidade à covid-19 com os níveis de vitamina D na população. Parte da vitamina D provém da exposição da pele à radiação solar, mas, contra-intuitivamente, os estudos mostram que, entre os idosos, a deficiência em vitamina D é muito mais frequente na região mediterrânica do que na Europa do Norte, o que resultará provavelmente de diferenças de estilo de vida e dieta.

Há quem sugira que o factor vitamina D será também a explicação para o carácter marcadamente sazonal da gripe comum e de doenças causadas por outros coronavírus – assim sendo, o Verão poderia vir a contribuir para atenuar a pandemia no Hemisfério Norte, não pelo efeito da temperatura, como acreditavam alguns, mas pelo aumento da radiação solar e pelo favorecimento de um estilo de vida mais centrado no ar livre. Outra possibilidade é que a radiação solar – em particular a ultra-violeta – tenha um efeito inibidor sobre a sobrevivência dos coronavírus em geral, o que poderá também contribuir para que a covid-19 esmoreça durante o Verão.

Se se provar que a radiação solar – seja através da promoção da síntese de vitamina D seja pelo efeito esterilizador sobre o SARS-CoV-2 – tem mesmo um efeito benéfico na susceptibilidade à Covid-19, a estratégia de encerrar a população em casa poderá, afinal, revelar-se contraproducente. A verdade é que, para já, a maioria dos países tropicais (com excepção do Brasil, cuja gestão da pandemia pela parte do Governo tem sido calamitosa) exibe níveis relativamente baixos de infecção e mortes por Covid-19. Resta apurar se estes números aparentemente favoráveis são reais ou reflectem apenas a incapacidade dos incipientes sistemas de saúde destes países para realizar testes e reportar mortes.

Contra-medidas

Alguns dos países que têm tido mais sucesso face à pandemia – Taiwan, Coreia do Sul, Japão – são também países onde o uso de máscara para fins sanitários tem forte implantação, sendo as crianças adestradas na sua colocação e uso desde tenra idade. O seu uso estava aí difundido bem antes da presente pandemia e decorre não tanto de um receio de contrair doenças mas de um sentido de responsabilidade para com a comunidade que leva os indivíduos a usar máscara quando estão engripados ou constipados, de forma a não contagiar os seus concidadãos.

É preciso também considerar que os meios ao dispor de cada governo para impor medidas de combate a pandemias são muito diversos. Há países cuja constituição impede o Governo de decretar o encerramento de actividades económicas ou o confinamento das pessoas. Em contraste, há países, como a China, que combinam um Estado autoritário com a mais moderna tecnologia de rastreamento por GPS e uma omnipresente rede de câmaras de vigilância com reconhecimento facial, o que permite impor um lockdown draconiano e muito eficaz. Por outro lado, sem cair em “essencialismos”, há que reconhecer que há povos com forte sentido do colectivo, em que o indivíduo tem presente que o seu comportamento pode prejudicar os seus concidadãos, e há povos em que impera o “cada um por si”, o que faz com que uma mesma medida governamental possa produzir resultados bem diversos em diferentes países.

Se um modelo matemático fosse, por absurdo, capaz de integrar esta enredada constelação de variáveis sociais, económicas, geográficas e ambientais, é bem possível que, mesmo recorrendo aos computadores mais poderosos e rápidos, estes ficassem a ruminar tão longamente nos seus cálculos que, quando emitissem a sua estimativa, já a pandemia tivesse chegado ao término.