Esta newsletter é um conteúdo exclusivo para assinantes do Observador. Pode subscrever a newsletter aqui e fazer aqui a sua assinatura para assegurar que recebe as próximas edições. |

Semanas antes do 25 de Novembro Álvaro Cunhal ainda garantia que não existe em Portugal a menor possibilidade de uma democracia como as da Europa Ocidental e hoje sabemos quem e a que horas deu ordens para os militares comunistas avançarem. Vale a pena recordar isso e muito mais quando tantos recusam comemorar o dia em que se resgatou o 25 de Abril. |

|

Houve um tempo em que a pergunta “Onde é que estavas no 25 de Abril?” chegou a ser tema de rábulas humorísticas, mas hoje interessa-me fazer outra pergunta, a pergunta que quase nunca ouvi a alguém: “Onde é que estavas no 25 de Novembro?” E interessa-me fazê-lo porque, havendo respostas sinceras, percebem-se melhor algumas incoerências dos nossos dias. E uma delas é tratarmos o 25 de Abril como sendo património da esquerda e o 25 de Novembro como património da direita. Ora isso não faz sentido historicamente e, do ponto de vista político, tem consequências muito negativas. |

A questão chave para entendermos a relevância dessa data é perceber o que estava em causa naqueles dias – e o que esteve em causa no período que antecedeu o golpe e contra-golpe de 25 de Novembro de 1975 foi saber se Portugal seria ou não uma democracia como hoje a conhecemos e vivemos. Naquele Verão o que aconteceu em Portugal não foram apenas alguns “excessos” mais ou menos juvenis, o que aconteceu em Portugal reflectiu o desejo da facção radical do MFA, do Partido Comunista e de uma galáxia de grupos de extrema-esquerda transformarem a revolução portuguesa numa versão ibérica da revolução cubana, ou algo de semelhante. Antigamente o PS, o PS de Mário Soares e da Fonte Luminosa, sabia bem o que estivera em jogo. Hoje parece que nem alguns dos principais protagonistas querem recordar quem foi que derrotaram naquelas horas tensas e incertas. |

Não digo isto por acaso – digo porque ao ler o que o Expresso publicou esta semana sobre o 25 de Novembro encontro quem simultaneamente revele o grau de envolvimento do PCP no golpe e, ao mesmo tempo, acrescente que quem foi derrotado naquele dia foi a extrema-direita. Na verdade o artigo abre com o que julgo ser uma revelação feita por Vasco Lourenço: “o nome do militante comunista que ao telefone deu a ordem de avanço e, depois, recuo para as forças comunistas”. Os dois protagonistas destes momentos são Jaime Serra, um dirigente histórico do PCP e nessa época responsável por fazer a ligação com os militares comunistas, e um desses militares, o tenente miliciano Luís Pessoa. Infelizmente já morreram os dois, mas o presidente da Associação 25 de Abril garante que a história do que então se passou lhe foi contada pessoalmente pelo próprio Luís Pessoa. Mesmo assim, já no final do artigo, onde há testemunhos de outros protagonistas desses dias, Vasco Lourenço consegue concluir que “a maior vitória no 25 de Novembro nem é sobre a hipótese de um regime comunista ou popular. Antes sobre a extrema-direita, perigosa, que estava no terreno com a cobertura dos Nove e que tentou um novo 28 de Maio.” |

Há cambalhotas de raciocínio que são difíceis de seguir, mas neste caso há uma explicação para este malabarismo lógico e essa explicação passa pela forma sectária como em Portugal se procurou sempre associar o 25 de Abril e um projecto político e não àquilo que ele foi: um golpe de Estado destinado a derrubar um regime caduco e a devolver aos portugueses o direito de escolherem livremente o seu destino. No entanto, em Portugal, como recentemente notou o Rui Ramos, a esquerda declara-se “autora e portanto dona da democracia em Portugal, numa tentativa patética de menorizar e de excluir quem pensa de outra maneira”. É por isso que o 25 de Novembro tende a ser menorizado, ou mesmo vilipendiado, é por isso que se consegue chegar a leituras históricas tão bizarras como essa da “vitória sobre a extrema-direita”. |

Muito para ajudar a perceber o que estava em causa nesse período dediquei nesta sexta-feira o meu Contra-corrente precisamente à ideia de que “Há que recuperar o 25 de Novembro para a História”. Para o fazer realizei um exercício de “onde é que estavas nesse dia” e comecei por contar a minha própria experiência de imberbe revolucionário — tinha 18 anos — que passou esses dias na sede da organização, um local por onde passavam armas e se procurava, da forma o mais improvisada possível, ensinar aos mais novos como eu alguns rudimentos de como usar uma espingarda automática G3 ou uma metralhadora FPB. Também recordei como, enquanto as coisas não se definiram, esteve sempre parado em frente dessa sede um automóvel que, olhando para ele e vendo como tinha a traseira a roçar o chão, percebia-se estar carregado de armas. |

Mais importante e mais significativa foi no entanto a experiência de Zita Seabra, que na altura era dirigente do PCP e controlava os estudantes comunistas. Nessa noite os militantes estavam distribuídos por células e por casas onde aguardavam que os chamassem para “defender a revolução” e, naturalmente, lhes entregassem as armas por que ansiavam. Acontece porém que o PCP, tal como mobilizou, desmobilizou, um decisão vinda do próprio Álvaro Cunhal que logo reuniria com principais funcionários do partido, dando nessa altura uma explicação que Zita Seabra nunca esqueceu e por isso contou no seu livro de memórias “Foi assim”: Cunhal disse “que teve garantias de Melo Antunes de que não ia ser preso e que o PCP não ia ser ilegalizado. E recordou a obra de Lenine, Um passo atrás, dois passos à frente, escrita nas vésperas da revolução de 1905. Íamos dar um passo atrás para no futuro podermos dar dois passos à frente”. |

É bom não ter ilusões sobre o que é que Cunhal realmente pretendia, e sobre o que o PCP continua a pretender hoje. Os comunistas sempre foram mestres na arte do disfarce, mas nesse Verão de 1975 o líder histórico do PCP teve, digamos assim, liberalidades de linguagem pouco comuns numa entrevista que deu à jornalista italiana Oriana Fallaci. Foi aí que ele disse que “não existe hoje em Portugal a menor possibilidade de uma democracia como as da Europa Ocidental”, isto porque considerou que “o processo democrático burguês quer confinar a revolução aos velhos conceitos do eleitoralismo”. Disse até mais: “Nós, os comunistas, não aceitamos o jogo das eleições (…) Se pensa que o Partido Socialista com os seus 40 por cento de votos, o PPD, com os seus 27 por cento, constituem a maioria, comete um erro. Eles não têm a maioria” (um apanhado das principais frases dessa entrevista pode ser lido aqui, a reprodução na íntegra das páginas do jornal que a editou em Portugal, como o título “Cunhal a nu”, estão disponíveis aqui). |

Não deve pois haver dúvidas: o programa do PCP e da esquerda radical de que o hoje o Bloco é herdeiro não era o da Constituição de 1976, era o de instalar em Portugal aquilo a que chamavam ora “democracia avançada”, ora “democracia popular”, e que seria sempre uma ditadura como tantas que conhecemos. De resto o PCP ainda hoje não esconde a sua repulsa pelo 25 de Novembro, uma data sobre a qual ainda recentemente se escrevia no Avante que é “uma irrelevância que se exibe coxa e a cheirar a naftalina, com as mãos sujas de sangue, atrelada à ignomínia dos dias do terror; vive de mentiras urdidas sem honra nem pudor.” |

|

É por isto tudo que faz sentido a minha pergunta retórica, como faz sentido comemorar o 25 de Novembro, como sobretudo é necessário que tornemos esta data património comum da nossa democracia, começando por a ensinar nas escolas (depois desse meu programa na Rádio Observador recebi um mail de ouvinte que dizia apenas isto: “Tenho 35 anos. Era aluno de 5 a História. Não me recordo de ter ouvido falar do 25 de novembro nas aulas. E tanto pormenor e detalhes só hoje mesmo! Algo está errado…”) |

Politicamente os danos causados pela visão sectária da história que reivindica o 25 de Abril para a esquerda e associa o 25 de Novembro à direita traduzem-se numa bipolarização que, se extremada, e já esteve mais longe disso, pode sempre causar danos à nossa democracia pluralista, tão corajosamente defendida nesses dias de exaltação e inquietude. O partido que melhor devia entender isto era o Partido Socialista, mas não procura sequer fazê-lo pois convém-lhe a narrativa da “ameaça da extrema-direita” em contraposição à “queda do muro” que teria representado a experiência da geringonça. Para além disso há cada vez menos gente que possa contar o que realmente fez a 25 de Novembro de 1975. |

Pot-pourri de coisas que andei a ler |

Há já algumas semanas que fui pondo de parte alguns artigos que, por uma razão ou outra, li e achei interessante partilhar. São textos muito diferentes, mas todos com o seu quê de importante ou original. |

|

- Começo pelo primeiro, até pela actualidade da discussão – é, por isso, um texto sobre o Qatar. Mais concretamente um texto sobre quantos morreram ou não morreram na construção dos estádios. World Cup 2022: The difficulty with estimating the number of deaths on Qatar construction sites é um trabalho do Le Monde, aqui na sua versão em inglês. O artigo parte daquele número de que todos falam – os 6.500 trabalhadores que teriam morrido nessas obras, um cálculo avançado pelo The Guardian – para chegar à conclusão que os números são bastante diferentes mas também muito difíceis de calcular. Um belo trabalho jornalístico, sem o sensacionalismo da notícia original, e que vale a pena ler.

- A seguir vamos até ao conflito na Ucrânia e ao mais recente texto de um autor que cito frequentemente nesta newsletter, o historiador Timothy Garton Ash. The best path to peace is not talks with Putin, but helping Ukraine to win this war foi publicado no The Guardian e explica melhor do que eu poderia explicar (e também tentei explicar num dos meus Contra-corrente desta semana) porque é que não se deve pressionar a Ucrânia para sentar, já, à mesa das negociações. Deixo-vos a frase com que conclui a sua argumentação: “It seems counterintuitive, perverse, even immoral, to argue that war is the path to peace. But now we have allowed our continent to descend into a major armed conflict, the best road to a lasting peace is to enable the right side to win the war.”

|

|

- Outro tema para que tenho chamado muitas vezes a atenção é para o carácter autoritário e radical das novas ortodoxias identitárias e dos seus guardiões. Em The New Gatekeepers, publicado na revista judaica Tablet, Michael Lind faz o retrato de como as maiores instituições da sociedade americana alinharam no coro woke e diz o que pode ser feito para contrariar essa tendência. Para seguir este tema vale também a pena ler os mais recentes artigos de Patrícia Fernandes aqui no Observador, pois ela tem-se empenhado em explicar as origens intelectuais e os erros de raciocínio destes movimentos. O desta semana aborda parte de um livro que eu já aqui referi, A Guerra ao Ocidente de Douglas Murray, para tratar a forma como a chamada “Teoria Crítica da Raça” está a subverter um verdadeiro combate ao racismo.

|

|

- Deixei para o fim uma sugestão mais ligeira, ou talvez não. Trata-se de um longo trabalho do New York Times – Are Trees Talking Underground? For Scientists, It’s in Dispute. – onde se faz o ponto da situação sobre um dos debates mais interessantes da biologia moderna: saber se aquilo a que já se chama wood-wide web existe realmente. O ponto de partida é a existência de simbioses entre fungos e raízes de árvores, sendo que esses fungos podem formar redes gigantescas no subsolo, o que talvez permita que as árvores tenham alguma forma de trocarem informação entre si. O ponto de chegada é que não se sabe ainda se isso acontece mesmo. Um tema surpreendente e fascinante, pelo menos na minha perspectiva.

|

Na baía pintada por Churchill |

|

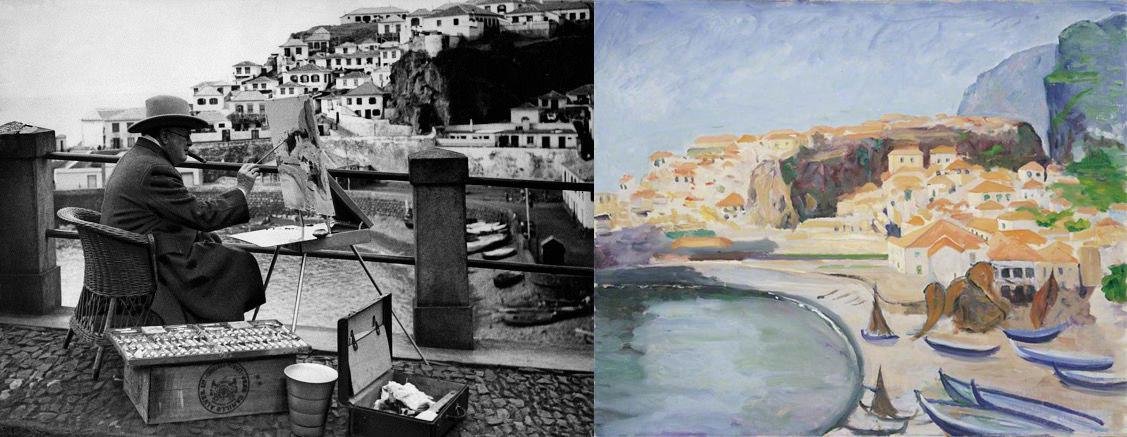

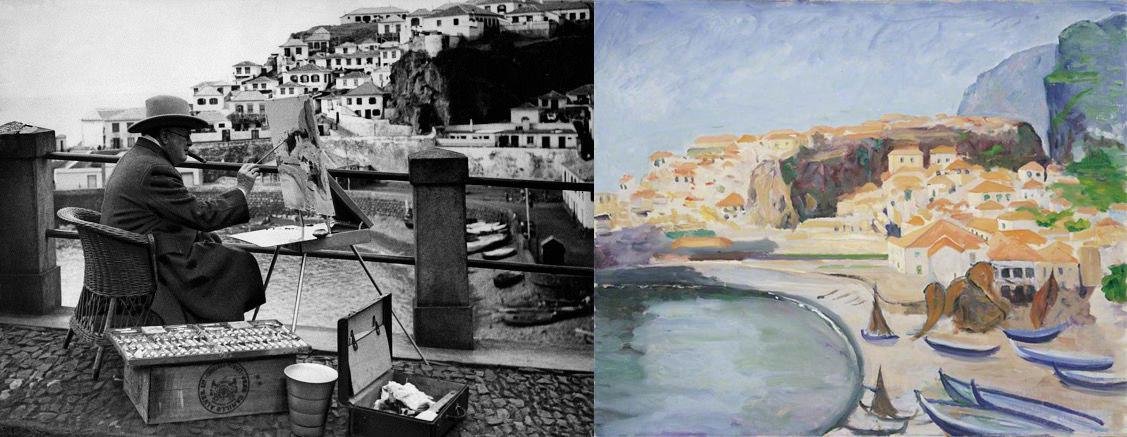

Esta sexta-feira participei, com José Milhazes e Alberto João Jardim, num interessante debate sobre o 25 de Novembro organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos. A pousada em que dormi tem à porta uma curiosa estátua de Winston Churchill sentado numa cadeira, charuto na boca, como se estivesse a pintar uma tela pousada num cavalete. Sabe-se que o herói da II Guerra gostava de pintar sempre que podia, e em 1950, durante uma curta estadia na Madeira, ele parou um dia num miradouro que dominava a pequena baía de Câmara de Lobos, montou o cavalete e ali pintou um quadro que ainda hoje pode ser apreciado. Esse momento ficou imortalizado como uma das imagens mais icónicas dessa sua passagem pela Madeira pelo que eu, além de recordar acima essa imagem assim como o quadro então pintado, também fixei a minha passagem por aquele encantadora baía em duas imagens que aqui vos deixo. |

|

Desejo-vos um bom domingo. |

Gostou desta newsletter? Quer sugerir alguma alteração? Escreva-me para jmf@observador.pt ou siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957). |

Pode subscrever a newsletter “Macroscópio” aqui. E, para garantir que não perde nenhuma, pode assinar já o Observador aqui. |

José Manuel Fernandes, publisher do do Observador, é jornalista desde 1976 [ver o perfil completo]. |