Índice

Índice

[Nota: esta é a quinta parte de uma série de seis artigos, as anteriores podem ser lidas aqui:]

- A Rússia e o sonho imperial (parte 1): das origens às vésperas da Revolução de Outubro

- A Rússia e o sonho imperial (parte 2): da Revolução de Outubro ao presente

- A Rússia e o sonho imperial (parte 3): quem foram os professores de História de Putin?

- A Rússia e o sonho imperial (parte 4): liderar da Ásia até à Europa

O inimigo americano

“O império global americano luta para colocar todos os povos do mundo sob o seu controlo. Intervêm onde querem, sem pedirem permissão a ninguém. Infiltram-se através da quinta coluna, pretendendo apropriar-se dos recursos naturais e governar países, povos e continentes. Invadiram o Afeganistão, o Iraque e a Líbia. O Irão e a Síria estão na agenda. Mas o seu objectivo último é a Rússia. Somos o derradeiro obstáculo no seu plano para criar um império global do mal. Os seus agentes [nas ruas da Rússia] e no interior do Governo [russo] estão a fazer tudo para debilitar a Rússia e para nos colocar sob o total controlo de forças externas. Para resistir a esta grave ameaça, temos de estar unidos e mobilizados! Temos de lembrar-nos de que somos russos e de que, durante milhares de anos, protegemos a nossa liberdade e a nossa independência. Derramámos um mar de sangue, nosso e de outros povos, para tornar a Rússia grande. E a Rússia será novamente grande! Ou não existirá de todo. A Rússia é tudo! E tudo o mais é nada”. As palavras são de Aleksandr Dugin e foram proferidas a 4 de Fevereiro de 2012, em Moscovo, num comício de apoio a Putin.

Dugin distingue-se dos restantes eurasianistas pela ênfase que coloca na geopolítica e pelo detalhe com que explana os passos a dar para a concretização do Novo Império Eurasiático. Logo em 1997, no já mencionado Fundamentos de geopolítica (ver capítulo “O eurasianismo na era pós-soviética” em A Rússia e o sonho imperial (parte 4): liderar da Ásia até à Europa), Dugin identificou com clareza o principal inimigo da Rússia e delineou a estratégia para o derrotar: “A construção geopolítica do [Novo Império Eurasiático] deve ser baseada no princípio fundamental do ‘inimigo comum’. A rejeição do atlanticismo, a rejeição do controlo estratégico pelos EUA, a rejeição da supremacia da economia, dos valores de mercado liberais, é a base civilizacional comum, o impulso comum que abrirá caminho a uma duradoura aliança estratégica e política e criar a espinha dorsal de um futuro Império”. Este terá “como principal ‘bode expiatório’ os EUA e todos os membros do Novo Império deverão empenhar-se, sistemática e incondicionalmente, em minar o seu poder, até à completa destruição da sua estrutura geopolítica. Nesse sentido, o Projecto Eurasiático implica a expansão para as Américas do Sul e Centro […], bem como o fomento de variadas formas de instabilidade dentro das fronteiras dos EUA […] A antiga fórmula romana ‘Cartago tem de ser destruída’ tornar-se-á na palavra de ordem absoluta do Império Eurasiático, uma vez que encarna a essência de toda a estratégia geopolítica planetária de um continente que desperta para a sua missão. […] É de capital importância injectar tumulto geopolítico na realidade doméstica dos EUA, através do encorajamento de todos os tipos de separatismo e de diversos conflitos étnicos, sociais e raciais, do apoio a todos os movimentos dissidentes de grupos extremistas, racistas e sectários que desestabilizem os processos políticos internos dos EUA. Em simultâneo, faz sentido apoiar as tendências isolacionistas da política americana, as teses dos círculos (quase sempre da ala direita dos Republicanos) que crêem que os EUA deveriam confinar-se aos seus problemas domésticos. Este estado de coisas será grandemente vantajoso para a Rússia, ainda que o ‘isolacionismo’ seja entendido no sentido original da Doutrina Monroe, ou seja, se os EUA limitarem a sua influência às Américas. O que não significa que a Eurásia deva desistir de desestabilizar a América Latina” (sobre a Doutrina Monroe, ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo).

A “Kultur-Terror” trazida pelos “libertadores” americanos da Europa: Cartaz de 1944, da autoria do ilustrador Harald Damsleth, que trabalhava para o Nasjonal Samling, partido de extrema-direita que floresceu na Noruega ocupada pelos nazis (até porque era o único autorizado)

“Uma Europa amistosa e cúmplice”

Já a Europa é vista por Dugin como muito menos perigosa do que os EUA para os desígnios neo-imperiais da Rússia – na verdade, até crê que ela poderá ser útil à Rússia, uma vez desvinculada da sua aliança com os EUA: “De momento, a Europa não possui uma geopolítica própria […]; as suas funções estão limitadas a servir de base de retaguarda para os EUA na Eurásia […]. Tal posição faz, automaticamente, com que o antiamericanismo seja uma alternativa geopolítica comum para os Estados europeus, unindo-os num projecto sem precedentes. […] De um ponto de vista puramente geopolítico, a Eurásia tem todo o interesse em arrebatar a Europa dos braços do atlantismo e dos EUA. Trata-se de uma prioridade absoluta. A Rússia precisa de deter fronteiras marítimas a ocidente – é um imperativo estratégico para o desenvolvimento geoestratégico da Eurásia […]. A Rússia tem, portanto, duas opções: uma ocupação militar da Europa ou uma reorganização do espaço europeu que faça deste um fiável aliado estratégico de Moscovo, ainda que preservando a sua soberania e autonomia. A primeira opção é tão irrealista que nem merece ser discutida seriamente. A segunda opção é difícil mas exequível, já que o meio século de colonização da Europa pela América deixou uma marca profunda na consciência europeia […] A missão de Moscovo é arrancar a Europa ao controlo da NATO (i.e., dos EUA), promover a sua unificação e fortalecer os laços com a Europa Central, sob a égide do eixo de política externa definido por Moscovo e Berlim. Moscovo precisa de uma Europa amistosa e cúmplice. No plano militar, a Europa (sem os EUA) não constituirá, nem sequer no longo prazo, uma ameaça relevante, enquanto a cooperação económica com uma Europa neutra poderia solucionar a maioria dos problemas tecnológicos da Rússia e da Ásia, em troca do fornecimentos de recursos e de uma parceria militar estratégica”.

Cartaz de propaganda anti-americana, Itália, 1944

O Reino Unido é, segundo Dugin, um caso à parte na Europa: “A Inglaterra [sic] funciona para os EUA mais como uma base flutuante extraterritorial do que como um país independente. De qualquer modo, a Inglaterra [sic] é, na Europa, o país mais hostil aos interesses continentais [i.e. do Império Eurasiático], é o polo oposto da Europa Central, de forma que o Novo Império Eurasiático tem nele um adversário político, ideológico e económico” (in Fundamentos de geopolítica).

Na América, tudo corre de feição

Estas palavras, escritas por Dugin há 27 anos, são uma descrição aproximada das grandes movimentações geopolíticas dos anos mais recentes, o que nos coloca perante três possibilidades: 1) Trata-se de mera coincidência; 2) Dugin tem, ao contrário da esmagadora maioria dos especialistas em geopolítica, uma admirável capacidade de antever o futuro; 3) Vladimir Putin tem vindo a pôr em prática – com sucesso – as instruções contidas no livro de Dugin.

Nos EUA, a eleição de Barack Obama, em 2008, abespinhou os sectores mais conservadores da sociedade americana e produziu uma acentuada deslocação para a direita do Partido Republicano (GOP), de forma que, logo em 2012, no livro It’s even worse than it looks: How the American constitutional system collided with the new politics of extremism, os politólogos Thomas E. Mann e Norman J. Ornstein (vinculados a think tanks e instituições centristas e conservadoras), afirmavam que o Partido Republicano se tornara “extremista na ideologia; avesso ao compromisso; indiferente ao entendimento consensual dos factos, das provas e da ciência; e desdenhoso da legitimidade dos seus oponentes políticos. Quando um partido se afasta tanto do ponto de equilíbrio, torna praticamente impossível ao sistema político enfrentar os desafios nacionais de forma construtiva”.

A radicalização do Partido Republicano foi alimentada pelo facto de os sectores mais “progressistas” do Partido Democrata se terem empenhado na promoção de “causas identitárias” cada vez mais descabeladas e terem sido capturados pelo “wokismo”, tornando o entendimento entre os dois partidos cada vez mais difícil (ver “Todos os brancos são racistas”: O wokismo na América). A distância entre os dois partidos dilatou-se ainda mais com a subida ao poder de Donald Trump, cuja eleição, em 2016, poderá ter tido a ajuda dos exércitos de hackers russos e da sua capacidade para manipular as redes sociais e condicionar o comportamento da turba volúvel, irreflectida e superficial e que delas está dependente e nelas obtém toda a informação de que julga necessitar.

O mandato de Trump como presidente pautou-se, no plano externo, por declarações de apreço e admiração por Putin (e por Kim Jong-un); pela retirada abrupta dos EUA de organizações e acordos internacionais (da UNESCO; do Conselho de Direitos Humanos da ONU; da Parceria Trans-Pacífica; dos Acordos de Paris para mitigação das alterações climáticas; do acordo de limitação do programa nuclear do Irão); pela abertura de “guerras tarifárias” com a União Europeia e a China; pela ameaça de retirar os EUA da NATO e de desinvestir nas alianças de defesa com o Japão e a Coreia do Sul; pelo tratamento arrogante, grosseiro e, por vezes, acintoso dispensado a aliados históricos dos EUA.

O posicionamento isolacionista e auto-suficiente e o apreço por Putin, têm ganho cada vez mais adeptos no Partido Republicano e têm vindo a ser reafirmados por Trump no incessante torvelinho de posts, entrevistas, declarações e comícios em que vive desde o término do seu mandato presidencial. A 10 de Fevereiro de 2024, num comício na Carolina do Sul, Trump relatou este diálogo (supostamente) travado com o líder de outro país-membro da NATO, numa cimeira em que discutia o financiamento da organização: “Um dos presidentes, de um grande país, levantou-se e perguntou ‘Bem, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, irá proteger-nos?’, e eu respondi ‘Se não pagarem, são delinquentes. […] Não, não irei protegê-los. Na verdade, até encorajaria [a Rússia] a fazer o que lhe aprouvesse. Têm de pagar. Têm de pagar as vossas contas”. A troca de palavras relatada por Trump até poderá ser mais uma das suas balelas, destinada a agradar ao seu eleitorado e a reforçar a sua auto-imagem como “negociador implacável”, mas não deixa de espelhar a visão de Trump sobre como deve ser conduzida a política externa dos EUA. Ao ouvir isto, Putin deve ter ficado extático.

No que respeita à política doméstica dos EUA, o mandato de Trump e a sua actuação desde o término do mandato promoveram: as clivagens étnicas e a agitação racial, nomeadamente com atritos entre o movimento Black Lives Matter e grupos supremacistas brancos; o “sequestro” do Partido Republicano pela sua ala radical; a polarização do debate político, a demonização sistemática dos adversários e o recurso constante a expedientes que bloqueiam o funcionamento do Congresso e o financiamento do Estado federal; as ameaças de secessão pela parte de representantes de estados de maioria republicana (que chegam ao ponto de sugerir a partição dos EUA segundo linhas de clivagem partidária); o descrédito na lisura dos processos eleitorais. Coroando este processo de corrosão da democracia, Donald Trump, ao perder as eleições de 2020, rodeou-se de uma equipa de estrategas políticos e advogados, que conceberam um plano para impugnar os resultados das ditas eleições e entregar um segundo mandato a Trump; tendo este plano sido repetidas vezes frustrado nos tribunais e noutras instâncias, Trump incitou os seus apoiantes a tomar de assalto o Capitólio a 6 de Janeiro de 2021. Mais inacreditável que esta tentativa de golpe de Estado numa das mais antigas democracias do mundo é o facto de, três anos depois, o Partido Republicano continuar sequestrado por Trump e que este tenha uma probabilidade de 50/50 de vencer as eleições de Novembro próximo.

6 de Janeiro de 2021, Capitólio, Washington

Claro que o sectarismo, a efervescência social e o declínio da democracia americana dificilmente teriam sido possíveis sem a proliferação descontrolada da desinformação e de teorias conspirativas, quase sempre provenientes da ala radical do Partido Republicano, ou por ela acolhidas e entusiasticamente reproduzidas;

Uma confederação de néscios

Inquéritos de opinião realizados na última década por diversas instituições credíveis revelam que 18% dos americanos acreditam que a cantora pop Taylor Swift é peça fulcral de uma operação de manipulação psicológica de massas, arquitectada pelo Partido Democrata e pela National Football League e contando com a conivência do jogador de futebol americano Travis Kelce (namorado de Swift), cujo propósito é reeleger Joe Biden; 1/5 dos americanos acreditam que o programa de vacinação contra a covid-19 teve por real finalidade a instalação de chips na população, de forma a permitir o seu controlo pelo Governo; 1/3 dos americanos acreditam que as eleições presidenciais de 2020 foram adulteradas de forma a dar a vitória a Joe Biden; 18% dos americanos acreditam que é legítimo recorrer à violência para restabelecer a ordem e os valores americanos; 55% dos eleitores republicanos acreditam que o assalto ao Capitólio a 6 de Janeiro de 2021 foi organizado por grupos de extrema-esquerda; 16% dos americanos acreditam que os governos, as instituições financeiras e os media são controlados por uma rede planetária de pedófilos satânicos; 14% dos americanos não acreditam que estejam em curso alterações climáticas e, entre os que crêem que estas são reais, 28% atribuem-nas a causas naturais; 1/3 dos americanos rejeitam a teoria da evolução e acreditam que os seres humanos sempre existiram na sua presente forma; 8% dos americanos rejeitam que a Terra exista há milhares de milhões de anos e 17% têm dúvidas; 11% dos americanos acreditam que a chegada do homem à Lua foi uma encenação; 1/4 dos americanos acreditam que o Sol gira em torno da Terra; 4% dos americanos com idades compreendidas entre 18 e 24 anos estão convictos de que a Terra é plana, 66% estão convictos de que a Terra é esférica e 30% dizem não ter certezas; 17% dos americanos acreditam nas teorias conspirativas QAnon; 1/3 dos crentes QAnon afirmam sentir-se incomodados pela ideia de uma América cuja população não seja dominantemente branca; 4% dos americanos acredita que Elvis Presley está vivo.

O que é mais inquietante é que a percentagem dos que crêem em teorias caducas, desacreditadas, ridículas ou estúpidas é, na maioria dos casos, bem mais elevada entre os membros dos millennials e da Geração Z, que são os escalões etários com maior percentagem de diplomas do ensino superior, que tiveram gadgets electrónicos nas mãos antes de terem deixado de usar fraldas (o que lhes valeu o elogioso epíteto de “nativos digitais”), que possuem maior desenvoltura no uso da Internet e dispositivos electrónicos de comunicação e que passam mais horas por dia na World Wide Web.

Poucos analistas políticos e especialistas em prospectiva seriam capazes de imaginar, em 1997, que os EUA iriam conformar-se tão fielmente o “guião” de Dugin; mas, em 2024, não são necessários dotes divinatórios para prever que, se as eleições de Novembro ditarem o regresso à Casa Branca de um Trump sequioso de vingança e mentalmente (ainda) mais instável e errático do que o Trump de 2016, a utopia do Novo Império Eurasiático ficará mais próxima de cumprir-se.

6 de Janeiro de 2021, Capitólio, Washington: Patíbulo destinado pelos apoiantes de Trump ao vice-presidente Mike Pence, por não se recusar a homologar os resultados das eleições de Novembro de 2020

De Lisboa a Vladivostok

Na Europa também houve desenvolvimentos favoráveis ao projecto eurasiático de Dugin: o Reino Unido, o país com maior capacidade militar da Europa Ocidental, desvinculou-se da União Europeia, dando cumprimento ao desejo expresso pelos britânicos num referendo realizado em 2016, em que a direita conservadora e xenófoba fez uma campanha pró-Brexit alicerçada em mentiras, falsas promessas e desinformação e que poderá ter sido ajudada por interferência russa através das redes sociais. Um pouco por toda a Europa tem crescido o apoio a partidos populistas de direita (alguns deles de pendor radical), com discurso nacionalista e, por vezes, também racista e xenófobo, que defendem os valores da família e da religião, advogam a autarcia económica, só vêm malefícios na globalização e são, genericamente, anti-europeístas, propondo a desvinculação do seu país da UE, ou, pelo menos, a restrição do poder da UE para condicionar a governação e a legislação de cada país. Alguns países da UE em que estas forças conquistaram o poder ameaçam tornar-se em forças de bloqueio do funcionamento da UE, usando o direito de veto para chantagear a UE. Muitos destes partidos populistas de direita têm elogiado Putin, a sua ideologia e as suas políticas, e há rumores de que Putin retribuirá este apoio com ajudas ao financiamento desses partidos.

No domínio económico, a Europa – e sobretudo, a sua maior potência económica, a Alemanha – foi intensificando as relações comerciais com a Rússia, sobretudo no domínio dos combustíveis fósseis, dos adubos e dos minerais, criando uma dependência da Rússia que a empurraria, progressivamente, para a posição de neutralidade (entre o polo da Rússia e o polo dos EUA) que Dugin definira nos seus planos para o Império Eurasiático. Quem mais contribuiu para fomentar a dependência europeia da Rússia foi o chanceler alemão Gerhard Schröder, que, depois de perder as eleições de 2005 foi recompensado com a presidência do conselho de administração do consórcio Nord Stream AG, detido maioritariamente pela empresa estatal russa Gazprom (ver capítulo “Gazprom” em Do Senhor Cinco por Cento ao Nord Stream).

Vladimir Putin e Gerhard Schröder, Weimar, Abril de 2002

Todavia, esta situação sofreu uma reviravolta com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Se Putin julgara que a Europa estava suficientemente “agarrada” à Rússia e suficientemente dividida entre si para se resignar com a invasão da Ucrânia, como fizera com a anexação da Crimeia em 2014, enganou-se. A Europa despertou sobressaltada com os mísseis russos a caírem sobre Kiev, deu-se subitamente conta da armadilha para que a Rússia estivera a atraí-la e reagiu com uma firmeza que surpreendeu os próprios europeus. A invasão da Ucrânia teve também o efeito de levar algumas forças de políticas de extrema-direita que antes tinham apoiado Putin a demarcarem-se dele.

A 5 de Abril de 2022, Dmitry Medvedev, que desempenha o cargo de vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia (e que, entre 2012 e 2020, foi primeiro-ministro de Putin e, entre 2008 e 2012, fingiu ser presidente enquanto Putin fingia ser primeiro-ministro), colocou um post na rede social Telegram justificando assim a “operação militar especial” na Ucrânia: destinava-se a neutralizar “a mentalidade sanguinária e infestada por falsos mitos de alguns ucranianos”, de forma a que “as futuras gerações de ucranianos possam viver em paz e seja possível construir uma Eurásia aberta, de Lisboa a Vladivostok”. Medvedev – e, possivelmente, o resto da cúpula do poder na Rússia – está tão inebriado pelo sonho do Novo Império Eurasiático e está tão convencido de que esse é o destino e o dever da Rússia, que nem se dá conta do calafrio que a menção de uma Eurásia que se estende de Lisboa a Vladivostok provocará em muitos europeus – até mesmo naqueles que nunca ouviram falar nas utopias megalómanas de Aleksandr Dugin.

Não é possível saber que esperança teria Dugin, em 1997, de ver as suas expectativas concretizadas, mas é indiscutível que o sectarismo e o radicalismo que estão a fomentar instabilidade social e impasse político nos EUA e na Europa – e têm o potencial de afastar os EUA da Europa – não teriam atingido a expressão que hoje têm sem as redes sociais e 1) a propensão destas para reforçar os aspectos mais execráveis da natureza humana e 2) o seu convite a que cada um de nós se confine a uma confortável bolsa amniótica onde apenas entra a informação que confirma o que já sabe ou julga saber.

Uma humilhação que assombra os eurasianistas russos: Tropas americanas desfilam através de Vladivostok, em Agosto de 1918, após a ocupação da cidade por uma força aliada que pretendia ajudar os Russos Brancos contra os Vermelhos

A parceria ilimitada

Dostoyevsky preconizava, face aos entraves que os europeus ocidentais punham às ambições imperiais dos russos, que estes deveriam “avançar para a Ásia como amos” (ver capítulo “Na Europa vêem-nos como tártaros” em A Rússia e o sonho imperial (parte 3): quem foram os professores de História de Putin?). A 4 de Fevereiro de 2022, três semanas antes de invadir a Ucrânia, Putin, antevendo as reacções negativas que esta agressão suscitaria no Ocidente, reuniu-se em Pequim com Xi Jinping e anunciou uma “parceria ilimitada” com a China, que tem vindo a ser reafirmada – pelo menos formalmente – nos dois anos entretanto decorridos. A China não condenou a agressão russa, opôs-se às sanções contra a Rússia, absorveu (a preço de saldo) parte da produção russa de combustíveis fósseis que deixaram de fluir para o Ocidente, os mass media controlados pelo Estado chinês têm reproduzido a versão russa dos eventos, Xi Jinping retribuiu a visita de Putin, deslocando-se a Moscovo em Março de 2022, e Putin regressou a Pequim em Outubro de 2023, mas a China não deixou de ser o cliente n.º 1 dos cereais da Ucrânia – uma atitude ambígua, que tem permitido à China apresentar-se como agente neutro e propor planos de paz.

Todavia, é óbvio que a posição da Rússia nesta relação não é a de “amo”, mas de parceiro menor, e a “parceria ilimitada” tem os limites ditados pelos interesses da China, que possivelmente vê no conflito na Ucrânia uma forma de desgastar, simultaneamente, os seus dois maiores rivais: os EUA e a Rússia. Para mais, se a China guarda memória das humilhações que lhe foram infligidas pelo Ocidente (ver capítulos “Cantão, 1839” e “Pequim, 1860” em Em inglês nos entendemos (ou não): Comércio livre e proteccionismo, parte 3 e “China, 1900” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo), também não esqueceu o amargo historial das suas relações com a Rússia.

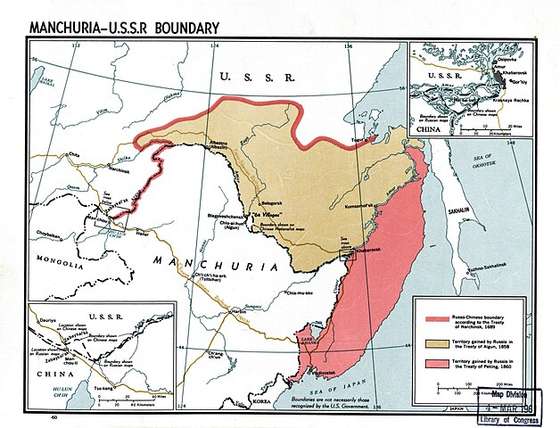

A expansão russa para oriente no século XVII levou a atritos sino-russos na região do Rio Amur, que acabaram por ser temporariamente resolvidos pelo Tratado de Nerchinsk (1689), que atribuiu à Rússia a área entre o Rio Argun e o Lago Baikal, ficando a China com a área a norte da Manchúria, entre o Rio Amur e a cordilheira Stanovoy. Porém, esta concessão chinesa não bastou para saciar o apetite do imperialismo russo e, em 1858, aproveitando-se da crescente fraqueza da China, a Rússia ocupou o território a norte do Rio Amur, anexação que os chineses não tiveram outro remédio senão reconhecer, através do Tratado de Aigun (1858). Pouco depois, a Rússia serviu-se do argumento de ter prestado assistência à França e à Grã-Bretanha na Segunda Guerra do Ópio, para convencer estas duas potências a aprovarem a anexação de mais um generoso naco do território chinês, desta feita toda a região costeira entre o extremo norte da Coreia e a foz do Amur. Esta anexação foi ratificada pela Convenção de Pequim (1860), que também serviu para pôr termo à Segunda Guerra do Ópio. Os dois nacos da China abocanhados pela Rússia em 1858 e 1860 costumam ser designados conjuntamente por Manchúria Exterior, ou Manchúria Russa, e perfazem 910.000 km2, ou seja quase dez vezes a área de Portugal. A cidade de Vladivostok, fundada pelos russos em 1860, situa-se no extremo sul do segundo naco e é hoje a segunda maior cidade, o mais importante porto comercial e a mais importante base naval do Extremo Oriente Russo, pelo que é empregue, na linguagem informal, como sinónimo de extremo oriental da Rússia e do continente asiático – daí a expressão “de Lisboa a Vladivostok”.

Como a Rússia foi dando “dentadas” na China: Linha vermelha: fronteira fixada pelo Tratado de Nerchinsk; área verde-seco: território cedido pela China pelo Tratado de Aigun; área rosa-escuro: território cedido pela China pela Convenção de Pequim

Estes tratados sino-russos, bem como outros impostos por outras nações à China no século XIX e no início do século XX, nunca foram plenamente aceites pela China e tornaram-se numa fonte de ressentimento perene contra as potências estrangeiras. Em 1969, numa altura em que as relações entre a URSS e a China comunista já tinham azedado, a fronteira nordeste sino-soviética foi palco de incidentes e escaramuças entre tropas soviéticas e chinesas, que se estenderam, pouco depois, à fronteira entre a URSS e a província chinesa de Xinjiang. As negociações que se seguiram permitiram clarificar a linha de fronteira nos pontos em que esta era ambígua, mas não resultaram na recuperação significativa de território pela China. Os reajustamentos (de somenos) na fronteira sino-russa só foram ratificados em 2003 e 2008 – a China deixou de ter pretensões aos territórios perdidos, o que não quer dizer que tenha esquecido o que se passou.

A ambiguidade do Sul Global

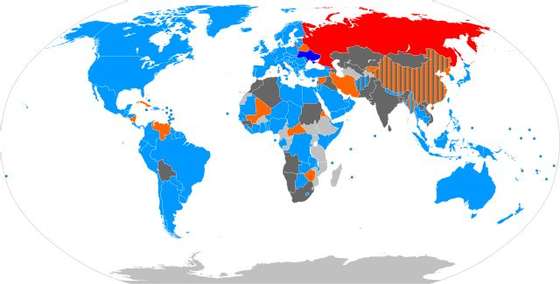

A China esteve longe de ser o único país a não condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Genericamente, o “Ocidente” (um termo impreciso que inclui Europa, EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul, ainda que nem todos sejam “ocidentais” no sentido geográfico), a maior parte da América Latina e parte da Ásia e África assumiram posição de condenação, uma pequena minoria de países considerou a invasão justificada e os restantes assumiram uma posição neutra ou evasiva. Boa parte do chamado “Sul Global” – uma classificação supostamente geopolítica, mas que privilegia a política e faz gato-sapato da geografia e cujos membros coincidem parcialmente com os do (esvaziado) Movimento dos Não-Alinhados – esquivou-se a condenar a Rússia e, no caso da Votação da Resolução ES-11/1 da Assembleia Geral da ONU, os representantes de alguns países adoptaram o subterfúgio hipócrita de se ausentarem da sala no momento da votação.

Reacções internacionais à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022: azul: condenação; cinzento-escuro: neutralidade; laranja: consideraram a invasão justificada; cinzento-claro: posição desconhecida

Nos meses que se seguiram à invasão da Ucrânia, gerou-se um apaixonado debate sobre o assunto, que assumiu frequentemente um tom sectário ou até clubístico, favorecido por o debate público decorrer, cada vez mais, no ringue de “mixed martial arts” que são as redes sociais. Nesta compita pueril, alguns dos ocidentais que não se identificavam com a posição dos seus governos, sobretudo no que se refere à imposição de sanções e ao fornecimento de ajuda militar e económica à Ucrânia, tentaram desvalorizar o apoio unânime dos governos ocidentais à causa ucraniana, argumentando que esses países não só não representavam a opinião pública mundial como eram minoritários em termos de população total.

Votação da Resolução ES-11/1 da Assembleia Geral da ONU, condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia: verde: a favor; vermelho-escuro: contra; amarelo: abstenção; azul: ausente no momento da votação

O argumento é inatacável do ponto de vista aritmético: China e Índia possuem 1400 milhões de habitantes cada; Paquistão, 240 milhões; Bangla Desh, 173 milhões; Etiópia, 127 milhões; Vietnam, 100 milhões, para nomear apenas os países mais populosos que optaram por não tomar partido. No entanto, é sonso do ponto de vista ético.

Por um lado, porque a legitimidade de uma posição ou de um juízo moral não se mede pelo número de pessoas que o apoiam. Por outro, porque poucos dos (numerosos) habitantes do Ocidente que tomaram o partido da Rússia, ou têm relutância em condená-la, ou reprovam a sua condenação pelo Ocidente, aceitariam viver nos países que elegem como exemplo de alternativa ao mundo ocidental, já que, independentemente do seu nível de desenvolvimento, tendem a ser ditaduras ou “democracias musculadas” (ou “democracias iliberais”, ou “democracias imperfeitas” – as situações particulares variam e a terminologia é imprecisa, mas o termo “democracias eleitorais” talvez seja preferível: são países em que periodicamente se realizam eleições, mas sem que estas sejam verdadeiramente livres e justas.

Se a previsão feita por Francis Fukuyama em 1992 de que iríamos assistir à “universalização da democracia liberal ocidental como forma última de governação” falhou redondamente (ver capítulo “Interlúdio: A História ainda não terminou” em A Rússia e o sonho imperial (parte 2): da Revolução de Outubro ao presente), o politólogo americano acabou, ainda assim, por marcar um ponto: até o século XX já ir bem avançado, a maioria dos ditadores não tinham pejo em admitir que o eram, mas no século XXI todos os ditadores, homens fortes e líderes iluminados envidam apreciáveis esforços para fingir que governam segundo a vontade do povo e que este goza de todos os direitos, liberdades e garantias.

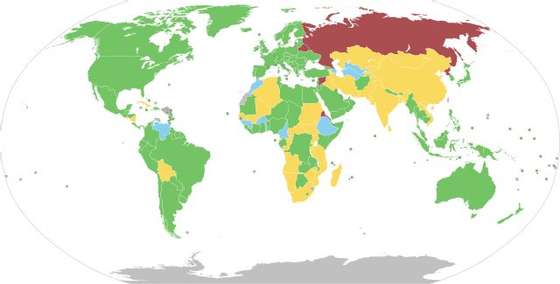

China e Irão têm sido os países que mais apoio têm prestado pela Rússia desde Fevereiro de 2022 – a China a coberto de uma suposta neutralidade, o Irão em franco desafio ao seu arqui-inimigo EUA – mas, de forma discreta, a Índia, a coberto do seu tradicional não-alinhamento, tem dado contributo inestimável para manter as finanças russas à tona, apesar das sanções impostas pelo Ocidente, ao ter passado a importar, por rotas e processos furtivos (nomeadamente transfegas entre petroleiros no alto-mar), enormes quantidades de petróleo russo, parte do qual acaba – ironicamente – por ser vendido ao Ocidente sob a forma de produtos refinados. Ao mesmo tempo, os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) parecem atravessar um período de renovado ímpeto, com 1) a adesão à organização, em Janeiro de 2024, do Irão, do Egipto, da Etiópia e dos Emiratos Árabes Unidos; 2) vários países a propor-se como candidatos e outros a manifestar intenção de aderir; 3) o anúncio da futura criação de um meio de pagamento internacional que se afirme como alternativa ao dólar e ao euro; 4) a ancestral tensão entre China e Índia aparentemente adormecida. Os BRICS emergem, no início de 2024, como um desafio credível ao declinante Ocidente e a Rússia demarca-se da imagem de pária da comunidade internacional que o Ocidente tentou associar-lhe.

Os BRICS em 2024: membros (a azul), candidatos (a laranja), manifestações de interesse em aderir (a amarelo)

Para encerrar o capítulo sobre a atitude do Sul Global face ao conflito na Ucrânia, falta mencionar a Coreia do Norte (que é arrolada no Sul Global, embora Pyongyang se situe em latitude similar à de Lisboa). O país de Kim Jong-un foi dos poucos países a votar contra a condenação da Rússia e, naturalmente, as relações entre os dois países têm vindo a estreitar-se desde então. Em Setembro de 2023, na sequência da visita à Rússia de Kim Jong-un, correram notícias de que a Coreia do Norte, cujo sector industrial não prima pela sofisticação e modernidade, estaria a fornecer armas à Rússia, o que, a ser verdade, parece confirmar que o poderio militar russo está longe do que foi no período da Guerra Fria.

Encontro entre Kim Jong-un e Vladimir Putin no cosmódromo de Vostochny, no oblast de Amur, no Extremo Oriente Russo, 13 de Setembro de 2023

Próximo artigo: A Rússia e o sonho imperial pt. 6: Afinal, onde estão os nazis?