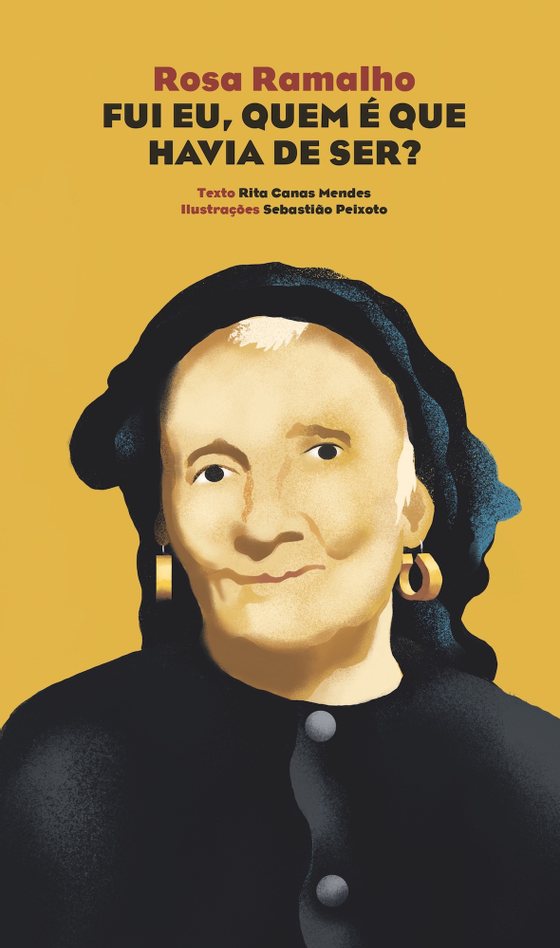

O mito começa logo no nome, do qual a própria só terá tido conhecimento por completo aos 82 anos, quando foi fazer um documento de identificação pela primeira vez. Rosa Ramalho nasceu Rosa Barbosa Lopes, a 14 de agosto de 1888. O apelido Ramalho era, na verdade, uma alcunha herdada do pai, que se sentaria muitas vezes à sombra dos ramalhos (ramos frondosos) ao lado de casa, em Galegos de São Martinho, Barcelos. Está no livro Fui eu, quem é que havia de ser?, dedicado a esta figura maior da olaria e da arte popular em Portugal. Uma nova biografia ilustrada que se deparou, antes de mais, com enigmas e contradições.

“As peças são conhecidas, mas a vida da Rosa Ramalho está envolta em mistério”, conta a autora Rita Canas Mendes. “Muita coisa ficou na história oral, e na bibliografia que existe há muitas incoerências. Afinal, quantos filhos teve? Qual foi a feira em que foi descoberta? Não havendo muitos documentos, é fácil transformar em lenda, e a história dela é, de facto, incrível.”

Houve por isso “um trabalho de detetive” para pôr de pé estas 55 páginas, inseridas na coleção Grandes Vidas Portuguesas, editada pela Pato Lógico com a Imprensa Nacional para os primeiros leitores, e com ilustrações de Sebastião Peixoto. A primeira pista levou Rita ao Museu de Olaria de Barcelos, em julho de 2021, onde estava na altura a exposição “Rosa Ramalho, Escolhas de um Colecionador” – até 2 de abril de 2023 na Fundação D. Luís/Palácio da Cidadela de Cascais – e onde estão outras duas dezenas de peças da artista mais famosa do concelho, incluindo as primeiras, “quando ainda não se distinguia dos outros barristas”.

“No museu fui muito bem acolhida e abriram-me as portas da biblioteca e dos bastidores”, conta a escritora. Foi também aí que aprendeu sobre a tradição da olaria na zona, rica em barros diferentes, e sobre o figurado de Barcelos muito para além do conhecido galo.

“Na região, graças às terras ricas em água e barro, a olaria era uma pequena indústria que ocupava inúmeros artesãos nas suas oficinas caseiras”, lê-se no livro. Os homens trabalhavam na roda, a fazer “loiça grossa” e pesada que dava mais rendimento, no figurado o cenário era outro: “Se as mulheres (ou as crianças) quisessem pôr as mãos no barro, o mais que podiam fazer era ‘miudagem’, pequenos objetos considerados supérfluos: peças devocionais, como oratórios, santos e presépios, ou, então, bonecos lúdicos ou decorativos, como guardas-fiscais, juntas de bois e outras figurinhas que representavam animais ou cenas do quotidiano. Estes últimos tinham vários furos, para servirem de paliteiro e serem postos sobre a mesa, ou recebiam um apito, para servirem de brinquedo (…). Todas estas pequenas peças pintadas de cores garridas eram levadas ao forno nos espaços livres entre a loiça grande, pelo que a sua cozedura não implicava custos adicionais.”

De lenço preto na cabeça, e a cabeça cheia de imaginação, Rosa Ramalho trouxe outro mundo ao figurado tradicional, com os suas interpretações pessoais daquilo que o povo chamava de alminhas, os seus cristos sem cruz, os cabeçudos alheios às regras de boa educação – primeiro pintados de várias cores, mais tarde vidrados num tom caramelizado –, os seus monstrengos e toda uma variedade de “diabos, sarroncos, bestas ferozes, animais híbridos, carrochos, seres fantásticos que povoavam sonhos antigos e superstições locais”, escreve Rita. “‘Ainda haverá desses bichos lá pelas serras’, perguntava-se ela.”

No livro, e de acordo com uma entrevista que a própria Rosa Ramalho deu à RTP nos anos 70, conta-se que a artista, nascida “no seio de uma família modesta e sem instrução” (pai sapateiro, mãe tecedeira), iniciou-se na arte do barro aos sete anos, com uma vizinha que lhe ensinou a técnica do rolinho. “É mito que a Rosa tenha começado a fazer figuras de repente, aos 50 anos”, defende Rita Canas Mendes. “Não, ela sempre teve contacto com o barro e sempre demonstrou ter jeito, mas este perdeu protagonismo quando teve de se dedicar à casa e aos filhos.” Sete, no total, do qual sobreviveram quatro.

Para esclarecer este e outros mitos, a autora foi visitar os bisnetos da ceramista, que permanecem em Galegos de São Martinho e ainda trabalham o barro. António Ramalho vive mesmo do ofício, dando continuidade à linhagem iniciada com a bisavó e seguida pela mãe Júlia Ramalho (neta de Rosa), atualmente com 76 anos e uma obra extensa que inclui medusas e os sete pecados capitais.

Fui eu, quem é que havia de ser, De Rita Canas Mendes (texto) e Sebastião Peixoto (ilustrações), Edição Pato Lógico X Imprensa Nacional, 11€

Com oficina aberta e visitável por marcação, António ajudou não só a preencher os buracos biográficos, mas também a esclarecer dúvidas mais técnicas, de como se faria o barro na altura, antes dos fornos industriais, no Minho profundo e rural. “A oficina fica numa moradia e no muro da casa, onde às vezes há leões, estão bonecos típicos da dinastia Ramalho”, conta Rita. “A família continua a ter sentido de humor nas suas peças.”

Foi depois de o marido morrer, em 1956, “com os filhos e os netos criados e os primeiros bisnetos de roda das suas saias”, que Rosa passou a dedicar várias horas a esculpir figuras, debaixo do telheiro de casa, para vender em feiras e assim trazer mais algum rendimento. “Agora já não era uma criança a fazer cestas de barro em casa de uma vizinha, (…) era uma matriarca experiente a criar à sua maneira”, lê-se no livro.

Foi numa dessas feiras, em Paranhos, à beira dos 70 anos, que a artista foi descoberta por António Quadros, pintor e professor-assistente na Faculdade de Belas-Artes do Porto, no episódio que dá título ao livro. “Conta-se que ele, olhando muito para um lagarto, apontou para o dito e perguntou: ‘Quem fez esta peça?’, ao que Rosa respondeu prontamente: ‘Fui eu, quem é que havia de ser?’. A isto seguiu-se nova pergunta: ‘E como é que o fez?’ Vindo logo a resposta: ‘Com as mãos, como é que havia de ser?’.”

A partir daí, o génio já não estava escondido numa casa humilde e passou a ser admirado, conhecido e colecionado, até mesmo instrumentalizado pelo Estado Novo. “Afinal, nunca se tinham visto tantas peças tão expressivas saídas de mãos tão sinceras e talentosas”, escreve Rita Canas Mendes, agora assinadas com RR, as únicas duas letras que Rosa aprendeu a escrever.

Apesar de hoje essas peças atingirem valores elevados – em outubro de 2022, um dos seus diabos tocando guitarra foi arrematado por 1150€ num leilão da Cabral Moncada –, até morrer, aos 89 anos, a artista nunca alterou muito o preço dos “bichos farozes” e das outras figuras que fazia na oficina (cerca de 5€ cada, aos preços de hoje), algumas com ajuda dos filhos e da neta, quando as encomendas aumentaram.

Tal como nunca trocou o lenço preto que usava sobre os cabelos brancos, sua imagem de marca, a par das argolas douradas. Nem quando o Rei Humberto II de Itália, exilado em Portugal, lhe ofereceu um de seda da Chanel, num almoço dado em sua honra.

Este artigo foi originalmente publicado na revista Observador Lifestyle n.º19, lançada em março de 2023.