Tinha 14 anos quando olhei seriamente para a música do Prince pela primeira vez. Apesar de já existirem temas completamente globais como “Kiss”, “1999” ou mesmo “When Doves Cry”, foi com um disco duplo que a estrela de Minneapolis veio revolucionar a minha vida em forma de música. Chamava-se “Sign o’ the Times” e levei a cópia em vinil para casa dos meus avós nas férias grandes. Não havia gira-discos nessa casa, mas levava uma cassete com uma gravação feita anteriormente (sim, comprávamos vinis para gravá-los em cassetes). O vinil vinha comigo para poder acompanhar as letras (sim, era assim o mundo antes da internet), daí ainda hoje ter aversão a discos que não contêm as letras das músicas: era assim tão importante. Para alguém cuja realidade adolescente era assente num eixo algo curto na zona oeste do país, aquela música era uma porta aberta a uma realidade paralela, um mundo brilhante cheio de águas agitadas, pouco complacente, quase punk-rock na sua abordagem musical, mas com melodias funk a substituir os gritos de um Black Francis nos Pixies.

A capa de “Sign 0′ the Times”, álbum de 1987

Entre a abordagem mais dura e política da faixa de abertura “Sign o’ the Times” (“Sister killed her baby cuz she could afford 2 feed it / And we’re sending people 2 the moon”), a festa funky descontrolada de “Play in the sunshine” ou “Housequake”, os innuendos sexuais constantes de “U Got the Look” ou “If I Was Your Girlfriend” (“And would you let me kiss you there / You know, down there where it counts / I’ll do it so good, I swear I’ll drink every ounce / And then I’ll hold you tight and hold you long / And together we’ll stare into silence”) e as canções de cariz mais experimental como “The Ballad of Dorothy Parker” e “Forever in my life”, todo o disco era uma sequência inacreditável de criatividade e personalidade sem igual. E o que dizer dos vídeos que apanhava com muita sorte na televisão, uma sequência de letras para “Sign o’ the Times”, o confronto de tensão erótica entre Sheena Easton e Prince em “U Got The Look”? Quem era esta pessoa que, tão longe da minha realidade, conseguia comunicar tanto a um miúdo de 14 anos? Ouvi-o todos os dias daquele verão e sei-o de cor de uma ponta à outra, mas confesso que pensei que fosse uma vez sem exemplo, afinal despontava já em mim uma veia muito mais ligada à contestação punk-rock típicas da adolescência e o Prince começou a diluir-se nessa paisagem.

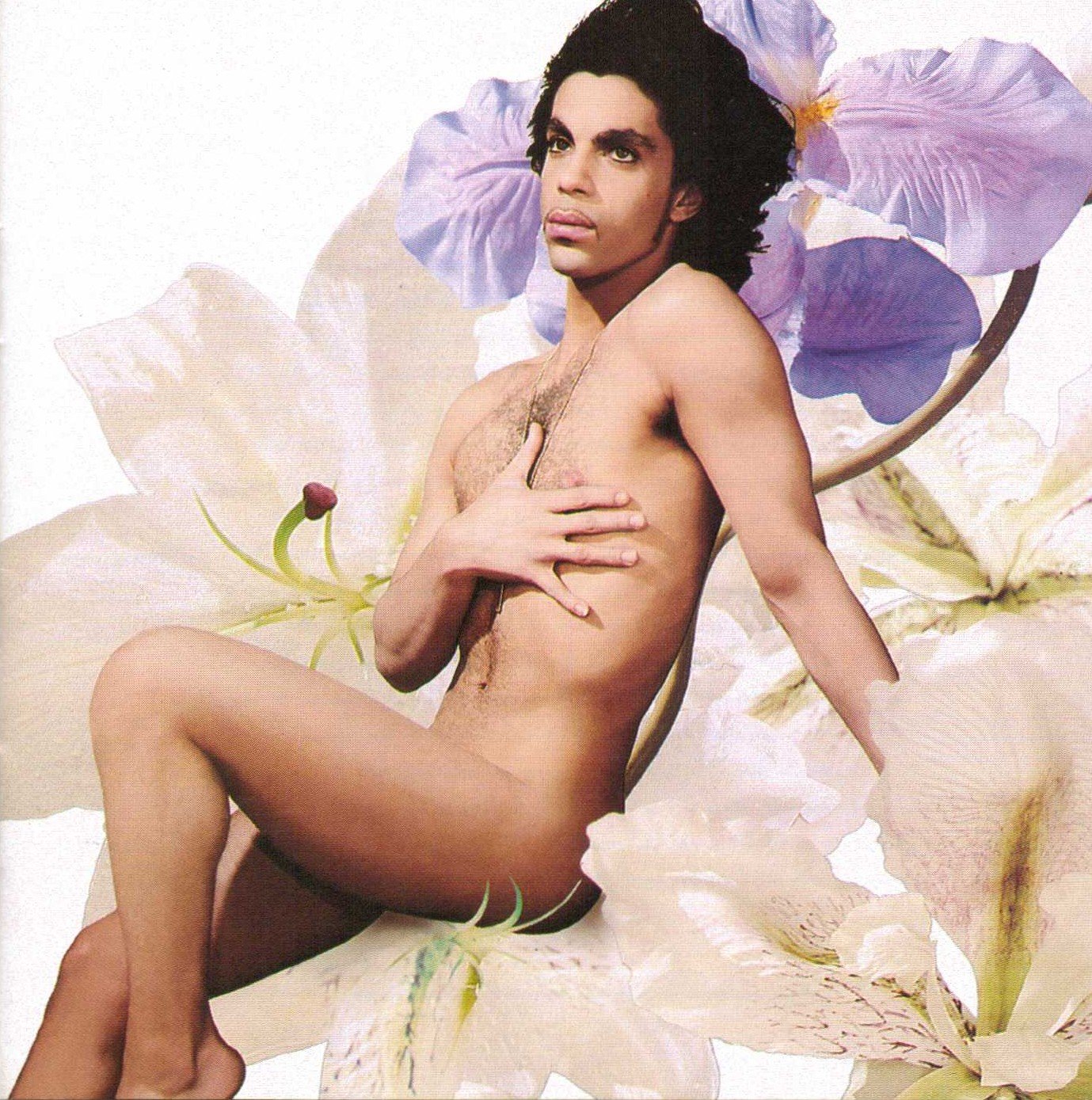

No entanto, um ano depois, vieram outra vez as férias grandes e fomos outra vez para casa dos meus avós perto da praia, agora com 15 anos e já com sonhos de independência e certezas absolutas imberbes. Num dos primeiros dias dessas férias, o meu pai comprou um jornal cuja capa da secção cultural contemplava a foto da capa do novo disco de Prince num glorioso A3. Chamava-se “Lovesexy” e descreviam-no como um dos discos mais incríveis de todos os tempos, rotulando Prince de “genial”. Perante estas afirmações, o meu pai ficou perplexo e, apontando para a capa do jornal, perguntou-me como era possível este tipo ser assim tão genial. Na capa, podia ver um Prince completamente nu, sentado numa montagem kitsch de flores, mão ao peito, aberta por baixo do mamilo, uma foto de Jean Baptiste Mondino feita à medida de uma imagem religiosa, quase como se fosse um santo a ver a luz. Ao ver a incredulidade do meu pai, foi razão suficiente para querer o disco imediatamente (o choque geracional a funcionar em pleno) e foi assim que passei mais um verão com o Prince, entre a coolness incrível de “Alphabet St” (“I’m gonna talk so sexy / She’ll want me from my head 2 my feet”) e o psicadelismo de “I Wish U Heaven” (“If I see 11 / U can say it’s 7 / Still I wish U heaven”). Mais um disco com as letras e canções decoradas de uma ponta à outra, danças secretas à porta fechada para ninguém testemunhar as figuras tristes.

“Lovesexy”, de 1988

Para além do meu irmão, mais ninguém que eu conhecesse partilhava desta admiração por este puro génio, o que fazia sempre agitar as hostes nas conversas sobre música em qualquer lado. O circuito mais alternativo em Portugal era muito mais dado às vertentes inglesas do pós-punk, aos shoegazers e aos urbano-depressivos (sim, este termo era mesmo usado na minha cidade). Prince era uma espécie de ave rara do mainstream e nem sempre era levado a sério pela trupe defensora dos altos valores morais da música independente da zona centro. Felizmente, nunca fui de modas, e se havia coisa que a música do Prince incentivava era uma espécie de auto-confiança cool que misturava uma espécie de bad-boy com um grande sentido de humor e canções que faziam mexer o corpo antes da razão. E claro, a tal componente sexual sempre omnipresente em tudo.

Depois destes dois discos, fui investigar o passado musical dele e descobri ainda mais gemas escondidas nas suas primeiras oito gravações de longa duração. Continuei a acompanhar durante alguns anos a sua carreira (ainda sei de cor a banda sonora que fez para o filme “Batman”) e a certa altura perdi-o no meio das suas batalhas com as editoras, mudanças de nome e edições de triplos álbuns, uma guerra com a indústria que travou o meu interesse na sua música.

Vi-o ao vivo em 1998 no pavilhão Atlântico (hoje Meo Arena) alguns dias antes dos Silence 4 tocarem ali. Passei o concerto todo assustado a pensar que em breve seria eu em cima daquele palco a tocar para tanta gente, como era isso possível? Em 2013, fiz 300 km para ir ver o concerto anunciado de surpresa no Coliseu dos Recreios em Lisboa e foi, no mínimo, emocionante. Tocou hora e meia de canções que desconhecia por completo e depois tocou mais hora e meia de todas as canções que eu conhecia. Foi como voltar aos sítios onde descobri algo incrível pela primeira vez, como se ele estivesse a provar-me ao vivo e a cores que nada daquilo tinha sido uma fantasia, que aquele mundo incrível existia mesmo fora do meu rádio a cassetes nos verões da minha adolescência. E não é exactamente essa a função da música?

Em retrospectiva, Prince acabou por ser um dos artistas com que cresci e aprendi a ouvir e gostar de música. Ao contrário dos tempos correntes, era possível um artista tão radical e experimentalista como ele chegar às massas com uma proposta tão invulgar. Por incrível que possa parecer, o mundo de hoje torna-nos mais próximos com a tecnologia, mas também é sufocado numa constante estandardização do gosto comum e raramente permitindo que novas propostas possam furar o mainstream, afunilando as propostas mais arriscadas para as salas do fundo. Celebrar a carreira de Prince (e mesmo de David Bowie) parece obrigatório, mas eu pergunto-me o que é preciso mudar para que artistas com personalidades musicais mais vincadas e radicais dos dias de hoje possam furar um espaço mainstream e chegar a pessoas que só terão acesso a elas em plataformas mais globais. Tenho a certeza que há muitos miúdos de 14 anos por esse planeta fora ansiosos por serem espantados com algo que, contra um mundo de concordâncias politicamente correctas, vai de encontro a essa rebeldia de se encontrarem como indivíduos únicos, tantas vezes apagada das novas gerações.

No meu mundo longínquo adolescente, eu tive a sorte de encontrar o Prince.

David Fonseca é músico