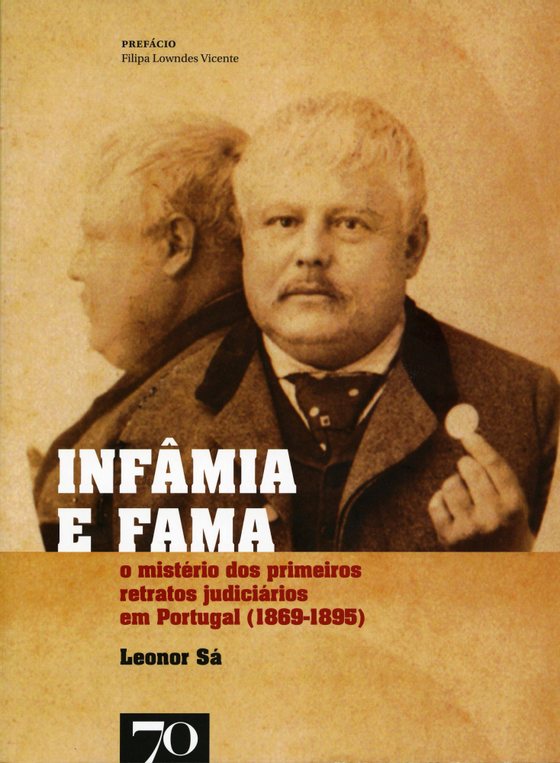

Título: “Infâmia e Fama. O mistério dos primeiros retratos judiciários em Portugal (1869-1895)”

Autora: Leonor Sá

Prefácio: Filipa Lowndes Vicente

Editora: Edições 70

Páginas: 283, ilustradas

Preço: 26,90 €

Conservadora do Museu da Polícia Judiciária, Leonor Sá publica a sua tese de doutoramento apresentada à Universidade Católica Portuguesa, pela qual recebeu o Prémio BPI para a melhor tese em Estudos de Cultura em 2017. Se, além da relevância dessa distinção, pesarmos que o livro é prefaciado por Filipa Lowndes Vicente e que o seu lançamento em Lisboa foi feito com intervenções de Luís Bigotte Chorão e de Margarida Medeiros, muito rapidamente nos apercebemos ter entre mãos obra acolhida com especial aplauso em meios que por facilidade denominamos como intelectuais.

A criminalidade suscita fascínios de todo o tipo, incluindo literários e artísticos, mas a circunstância de os álbuns fotográficos que servem de base a este estudo terem aparecido a público num leilão onde foram adquiridos pelo conhecido e mediático (por boas razões) advogado Francisco Teixeira da Mota, e representarem por si mesmos a antecipação de três décadas sobre o que se sabia — desde António Sena, 1998 — acerca da fotografia aplicada a domínios judiciários e criminológicos portugueses, faz crescer exponencialmente o interesse por este domínio tão específico da historiografia da fotografia no nosso país. De facto, desde a exposição inaugural do Centro Português de Fotografia, em 1997, com retratos dos presos da Cadeia da Relação do Porto que lhe serve de sede, muito pouco de significativo foi pesquisado e revelado nesta área, em contraste com a atenção que ao mesmo tema deram exposições e bibliografias inglesas, francesas e alemães. E de repente, dois álbuns com 289 fotografias de 1869-95 (p. 31) — e, para mais, de proveniência tornada obscura por inviolável protocolo leiloeiro — vêm mudar as coisas, colocando-as em novos trilhos. O trabalho de Leonor Sá é, portanto, de enorme valia.

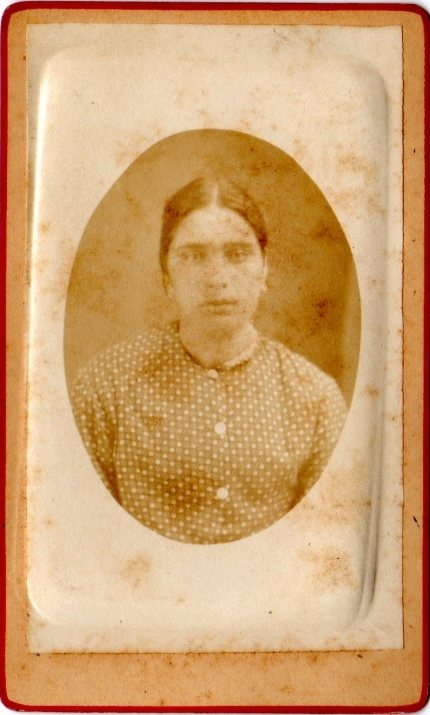

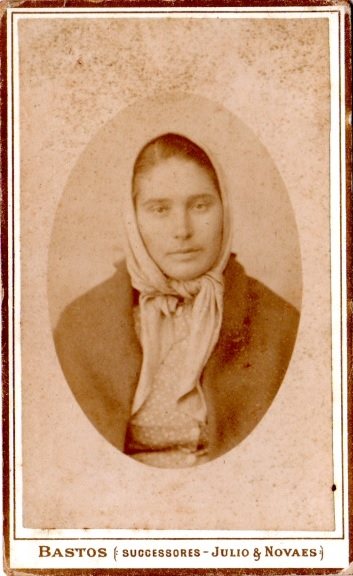

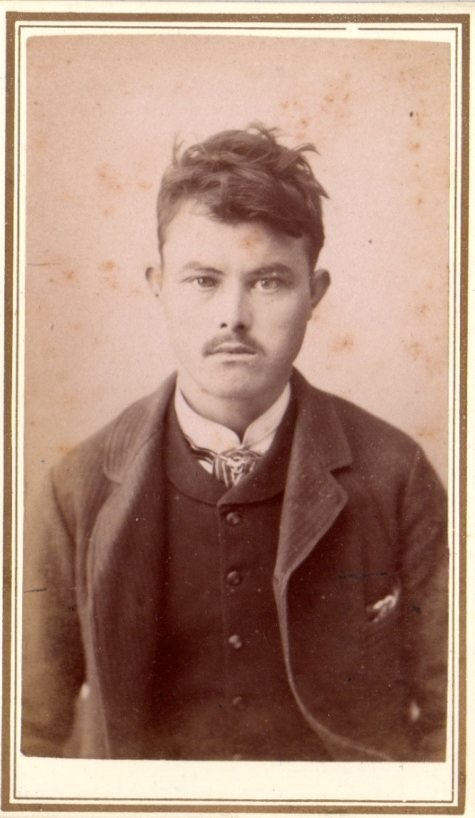

Como sublinha Filipa Vicente, “as tecnologias fotográficas desenvolveram-se em paralelo com as instituições judiciárias, prisionais e hospitalárias centralizadas por um Estado moderno” (p. 16), e entender isso é essencial em todo este processo, pois bem ao contrário das cartes de visite ou dos retratos encomendados nos estúdios fotográficos, os retratos judiciários — na sua maioria, obtidos logo após detenção — não ficam com as pessoas neles representadas, mas na gaveta de polícias, médicos e antropólogos; tão-pouco foram feitos no ambiente mais ou menos amável dum elegante salão envidraçado, mas já quase sempre nas próprias instalações prisionais, muito a contragosto — perfeitamente compreensível, de resto —, com a resistência possível ou sob “algum modo” de imposição ou força bruta, que a indiscutível lentidão tecnológica do retrato instantâneo, ou snapshot, exigia. Além disso, ao serem reunidos e compactados em álbuns fotográficos representativos da “classe criminosa” ou da “turba medonha”, os sujeitos implicados perdem inexoravelmente a individualidade a que deveriam ter direito em qualquer circunstância, e que apenas ressurgirá nos raros casos de uma súbita ainda que inviesada celebridade, alcançada por divulgação desses mesmos retratos nas primeiras páginas dos jornais ou em “galerias de criminosos célebres”, um género editorial que fez época.

A fotografia de identificação judiciária nasceu nos anos 1840, pouquíssimo tempo depois da fotografia ela mesma. E. H. F. Talbot apontaria nesse sentido no seu The pencil of nature, um livro do mesmo 1844 em que presos em Bruxelas ficaram registados em daguerreótipos. Rapidamente foram reconhecidas as suas virtudes em favor de inquéritos policiais, recenseamento de pedintes vagabundos, larápios reincidentes ou até de activistas políticos, tanto quanto das próprias populações presidiárias. A fotografia judiciária cruzou toda a Europa, passou aos Estados Unidos da América e entrou nas publicações da especialidade, como a parisiense Lumière.

A imprudente Comuna (1871) teve o mérito de fundar a aplicação sistemática da fotografia para a identificação de implicados em distúrbios urbanos de larga escala — “numa onda de euforia” (p. 40), os insurrectos não resistiram à vaidade de se deixarem fotografar, desbloqueando e amplificando enormemente os meios técnicos logo postos à disposição das polícias… Referindo-se à “tecnologia política do corpo” ou à “biopolítica” de Michel Foucault, Leonor Sá não perde a ocasião para sublinhar (sic) que “foi um evento eminentemente político e não uma questão de delito comum que catalisou o primeiro uso sistemático da fotografia por parte dos aparelhos judiciários”, e consequentemente também, “nesse âmbito”, o “carácter político e o poder repressivo do retrato criminal” (p. 66; itálicos meus, que não entendo tais qualificativos neste preciso contexto), mas o maior contributo viria afinal de um modesto funcionário da prefeitura de polícia da capital francesa, Alphonse Bertillon, autor em 1890 do bem conhecido protocolo fotográfico frente/perfil, que fixou regras claras de iluminação, distância focal, postura erecta e expressão neutra sem retoque dos infortunados detidos — neutralizando uma descomunal vaga de equívocos acumulados por inépcia técnica, inclusive a do “retrato espelhado”, que no virar de século o sistema de impressões digitais do britânico Francis Galton, um primo de Darwin, também ajudaria a colmatar, tornando-se método predominante de identificação, até hoje.

Em paralelo, como é sabido, a fotografia teve larga aplicação em antropometria etnográfica de “tipos humanos”, europeus e coloniais, ou de alienados psiquiátricos, deixando imagens inesquecíveis para a cultura visual do nosso tempo e pano para mangas de querelas ideológicas. E apesar de tudo isso, a crença no retrato judiciário tornara-se tão forte e tão persistente ao longo do tempo, que tanto Bertillon (1892, 1912) como Galton — como, aliás, o director da polícia portuguesa João Eloi (1913) e o polícia e antropólogo argentino Juan Vucetich — não resistiram a fazer-se fotografar desse modo, afirmando a institucionalização dum cadastro imagético frente/perfil habitualmente consignado a agentes de transgressão e crime, e a “recepção ambígua, e por vezes, glamorosa dos retratos judiciários” (p. 73).

Em 1870 um fotógrafo britânico reconhecia ganhar “bom dinheiro” a fotografar profissionalmente criminosos porque patenteava negativos extras e vendia essas imagens pelo “amor da mente de todos pelo horrível” (cit. p. 75). Os primeiros retratos judiciários seriam, portanto, como que uma versão actualizada de tantas outras “marcas infamantes” ou vexatórias, desde pinturas medievais e tardo-medievais até à marca de ferro na testa dos criminosos que a França abolira em 1830. E recolhendo na imprensa britânica da década de 1870 testemunhos de resistência à exposição de retratos fotográficos nos comissariados de polícia, tida como estigmatizante (mas que Andy Warhol reaproveitaria em 1964, ligando tragédia e celebridade, p. 79), ou os famosos wanted posters do Oeste norte-americano, dados como infamantes (mas que Marcel Duchamp parodiou em 1922, protagonizando um deles, p. 78), a autora admite que essa forte resistência foi decisiva para que “a historiografia fotográfica obliterasse quase por completo a existência da fotografia policial e judiciária” (p. 72) — ainda que a galopante mediatização do pós-guerra, e “que tanto se intensificou recentemente”, tenha vindo provar a fina membrana entre infâmia e fama, com a “atracção fatal” (p. 84) por mugshots policiais de grandes actores de cinema, músicos ou mesmo um magnata da informática, encostados à parede com régua e de placa ao peito por um qualquer dá cá aquela palha.

Esse prolongado decurso histórico serve de panorama à principal investigação deste livro, que é a dos álbuns fotográficos da colecção Francisco Teixeira da Mota. Para os compreender e enquadrar no seu tempo, quanto possível, Leonor Sá percorreu a vida das nossas instituições policiais, e a respectiva legislação, buscando referências a retratos fotográficos. Fazendo notar — preventivamente — que o que existe de jure pode não verificar-se de facto, verificou que a primeira referência legal à fotografia no boletim individual de criminosos é de 1863 (a fotografia já então estava vulgarizada), mas nove anos depois, 1872, portanto, o registo criminal ainda se baseava na obrigatoriedade da descrição de “sinais característicos” — o que coloca sobre estes álbuns iniciados em 1869 uma misteriosa carga de precocidade informal, que se estenderá até Abril de 1894, senão mesmo de 1896, ou mais ainda, até Janeiro de 1898, quando finalmente a “lacuna” de serviços fotográficos policiais — repetidamente notada em correspondência oficial — é reconhecida num preâmbulo legislativo, mas só será debelada três a quatro anos depois.

“Ratoneiros” (sic) presos estavam a ser fotografados às ordens dum comissário da Polícia Civil, avisava o Diário de Notícias de 31 de Março de 1869, sem especificar por quem ou onde, mas permitindo intuir que fosse no próprio edifício do Governo Civil, ao Chiado. Criminosos preferiam penar dois anos no Limoeiro a se verem fotografados pela Polícia, pois isso inviabilizaria que fossem, por exemplo, à Cadeia da Relação do Porto tratar dos seus “negócios” (sic) com colegas do mesmo ofício ali residentes (p. 102), ou facilitaria a sua identificação em mandatos de captura, em casos de reincidência.

A circulação de álbuns fotográficos, “verdadeiros catálogos de criminosos” (pp. 116, 120), pelas esquadras e estabelecimentos prisionais era um factor dissuador de monta, melhorando o trabalho das polícias, ainda que a sua “rudimentar constituição” (p. 137) e precaríssima organização, nada sistemática, enfraquecessem quaisquer resultados pretendidos. Na falta de serviços próprios, à imagem do que sucedera na Alemanha, Dinamarca e Noruega, por exemplo, recorreu-se sem delongas a fotógrafos comerciais — que a perícia dos dois álbuns permitiu identificar —, com destaque para o ateliê Bastos e Eduardo Novaes, com loja na Calçada do Duque, 19-25, muito perto da Guarda Real da Polícia de Lisboa, sediada no Largo do Carmo. Sá faz notar, e bem, que havia muitos e muito bons estúdios fotográficos nas proximidades imediatas do Teatro de São Carlos e do Governo Civil, mas o preçário menor na Calçada do Duque terá sido tido em conta, além da boa e mais prolongada exposição solar, permitindo trabalho a horas mais largas e discretas. A Photographia Oriental Manuel da Silva Campos e a Photographia União Xavier & Correia, ambas na Rua do Limoeiro, 10, colaboraram amiúde para o segundo álbum, com retratos da década 1885-95.

É verdade que retratos judiciários convivem paredes meias com outros, de natureza científica, em especial os da colecção privada de Miguel Bombarda relativos a assassinos com distúrbios psiquiátricos, os 47 retratos incluídos por Júlio de Matos nos seus livros A Loucura (1889) e Elementos de psychiatria (1911) ou os 54 publicados em Os Criminosos portugueses. Estudos de anthropologia criminal de Mendes Corrêa em 1914 — senão mesmo com a colecção dos retratos de cocheiros de trens de praça, “uma das profissões com mais altos índices de criminalidade nas estatísticas criminais” (p. 137), pertencente ao Arquivo Municipal Fotográfico (e datado de 1896; p. 168), e que ainda aguarda meios e modos para a sua prometida exposição naquele equipamento cultural, subestimado pela autarquia de Lisboa. Mas esse ar de família de “eficazes instrumentos biopolíticos” em apoio de medidas de controlo social reflecte, sem dúvida, a forte pressão social exercida pelo péssimo estado da vida urbana, que a literatura finissecular — e algum jornalismo — também irá escancarar.

A profusão de alcunhas pitorescas dos criminosos fotografados nestes álbuns deveria bastar para nos convencer da reincidência dos seus actos ilícitos (quaisquer que eles tenham sido) e da sua correspondente fama popular, e o aspecto “descomposto e por vezes miserável” das suas figuras — que a ninguém poderia surpreender —, mais do que o contraste directo e insistente com o “retrato burguês” fotográfico, deveria ter sido tomado pela autora como índice seguro da grande pirâmide sociológica patente na principal cidade do país. Notar um “filtro moral pesado e sem sofisticação” e “uma objectividade assumidamente crua” nos retratos de polícia é simplesmente esbater o propósito para que foram feitos: “os fins explícitos de identificação” (p. 178). Como e porquê reparar, afinal, no “modo pouco lisonjeiro” com que foram retratados O Rato Cego, o Espanhol, o Physico-mor, o Vidraças, o Intrujão, o Ratão ou a Aguardenteira, em “documentos que transcrevem directa e objectivamente a realidade”? Como estranhar, também, que presos — repito: presos — fossem fotografados “num setting que não escolheram nem controlam, e cuja imagem foi ‘capturada’ independentemente da sua vontade, sem hipótese de impedimento” (p. 186), para depois, páginas adiante, admitir que, num registo “extraordinário e porventura único no panorama fotográfico português da época”, o Caramello de Elvas, “elegantemente vestido e de alfinete de gravata”, pôde exibir a moeda falsa que o levou para trás das grades do Limoeiro (p. 204 e capa do livro)? Em suma: por que exacerbar o alcance dessas imagens “de cariz utilitário e burocrático” conhecidas no “circuito restrito da circulação judiciária”, de novo enfatizado na p. 211?

É na Galeria de criminosos célebres em Portugal que conhecemos a história pessoal de algumas destes figurões, por vezes de contornos quase ficcionais de tão recambolescos: uma dezena de páginas cada, encimadas pelo respectivo retrato fotográfico oriundo dos estúdios comerciais que haviam colaborado com a Polícia Civil. E que por vezes também repassa para as primeiras páginas de jornais diários, como A Tarde de 1 de Maio de 1890, em que Maria Rosa, dita a Giraldinha, conta as suas “façanhas” de “gatuna incomparável” numa entrevista, conferindo-lhe uma notoriedade semelhante, diz Leonor Sá, à “de figuras ilustres da realeza, da política, das artes e das ciências, figuras militares e exóticas, ou locais relativamente distantes”.

Esta curiosidade mórbida por “celebrados patifes” desloca-se da imagem fotográfica para a narrativa jornalística com todos os tiques discursivos de época, tornando os retratos que outrora foram de identificação policial novos elementos de efabulação popular, ávida da sordidez dos ardis criminosos, tanto mais fascinantes quanto comprometem figuras “bem nascidas e educadas com esmero”, como Guilhermina Adelaide (de Canto e Mello Araújo), dita a Cêpa, uma professora de piano cleptómana que em 1893 foi presa no Aljube, ou o ladrão fino, de seu nome António Braz Monteiro, que pelas 9 da manhã lia num matutino a notícia dos ausentes aí anunciados cuja residência iria arrombar horas depois — e cujo retrato acabou estampado na primeira página do mesmo Diário Illustrado que tantas vezes lhe servira de fonte.

Essa “infame fama” (p. 231) não parecia incomodar uma sociedade que ainda hoje debruça a sua curiosidade sobre figuras tóxicas, “criminosos invulgares” (sic) que conseguem espaço nas páginas dos jornais e das revistas com a facilidade dos grandes ilusionistas. Alcançar celebridade pelos piores motivos não parece, afinal, ser erro de monta, quando a legitimação mediática tudo consente. Como Leonor Sá diz na conclusão, “o retrato deste criminoso célebre é, assim, excluído do conjunto dos excluídos, ganhando um estatuto de dupla exclusão e excepção, que lhe confere enorme fama e uma certa inclusão social num determinado círculo de celebridades” (p. 266). Certas coisas nunca mudam verdadeiramente…

Nota final: este livro pode ser arrumado na estante ao lado de Do Tirar polo Natural. Inquérito ao Retrato Português, catálogo da actual exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, com o qual poderá dialogar proveitosamente.