Enviado especial do Observador em Paris, França

Podia ser do compreensível cansaço, podia ser daquela moleza de quem andou o dia todo ao sol com calor, podia ser apenas por ser domingo se não quisermos ir mais além no rol de possibilidades. Não é normal que, 15 minutos antes do arranque da cerimónia de encerramento, não tenha existido qualquer indício sequer de festa vinda das bancadas, ainda a meio gás pelas longas filas que se viam no exterior (provavelmente, “vendo” de dentro de estádio, pelas preocupações com segurança que se voltaram a adensar esta noite). Não é normal, aconteceu, quase num sentido oposto ao que se tinha visto em Londres-2012 nos últimos Jogos na Europa. Quer isso dizer que havia menos interesse? Não. Nada. França ganhou esta aposta a todos os níveis e até a própria temperatura foi dando esse sinal, de um evento à chuva para outro com o melhor do verão.

Há coisas que não se esquecem porque fazem parte de uma vida quotidiana que não tem cerimónias e muito menos encerramentos. A forma fria como o Stade de France reagiu quando Emmanuel Macron e o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, deram início a uma cerimónia que começou fora do recinto onde está a chama olímpica, talvez com o aplauso menos sonoro e convicto da noite, é bom exemplo nisso. No entanto, e num plano social e provavelmente económico (além do desportivo, com o sonho de entrar no top 5 do medalheiro a ser mesmo concretizado pela primeira vez), era isto que Paris mais precisava. Não era uma questão de ser bom, de contribuir para algo, de ajudar para determinado bem – era uma necessidade. Os dias que antecederam a abertura ainda tinham muito receio e ansiedade, nos dias que se seguiam havia também a readaptação dos parisienses às mudanças, no final ficou a ideia de um país unido na desunião.

Os problemas que existiam, existem. As questões vitais a breve prazo que se discutem, vão continuar agora a ser discutidas. As tensões que foram enraizando continuarão em surdina enraizadas. Pode não ter existido a trégua olímpica que parasse a guerra na Ucrânia ou o conflito israelo-palestiniano, houve uma trégua mais do que olímpica entre franceses pelo menos em Paris. Os Jogos fizeram o que nenhum político conseguiu ainda neste último sufrágio. Uniu. Recuperou orgulho patriótico. Deu algo que juntasse razões para celebrar. Nos recintos, eram vitórias atrás de vitórias; cá fora, era festa, alegria, elogios que às vezes até podiam ser críticas por alguma coisa pequena que falhasse na organização mas que depois eram elogios. França soube receber a família olímpica, a família olímpica fez com que a França se soubesse reencontrar e as imagens na Praça dos Campeões ou na Praça da Concórdia, com milhares e milhares de pessoas, ficarão para a eternidade.

Quase num último forcing, a cerimónia de encerramento era quase uma espécie de coroação entre a habitual passagem a quem se segue, Los Angeles. Aqui, ao contrário da abertura, era uma cerimónia para atletas e demais elementos das comitivas, para o público no estádio, para o mundo em geral. Pode gostar-se mais ou menos mas os números impressionavam: 205 delegações com respetivos porta-estandartes (alguns países não tinham e foi um voluntário que levou a bandeira), 9.000 atletas, técnicos e staff no relvado, 2.400 metros quadrados de palco, 1.040 projetores, 270 artistas entre 35 dias de ensaios, mais de 9.000 pessoas envolvidas em toda a preparação. Quando chegámos e durante largos minutos ouviam-se apenas aspiradores enquanto se faziam ensaios (que nos ecrãs não estavam a correr da melhor forma) mas pensar que há menos de 24 horas estavam a ser feitas finais de atletismo neste recinto mostra a amplitude do que foi montado.

E se dúvidas existissem para perceber que muitas vezes o mais simples é o mais eficaz, bastou começar a cerimónia para as bancadas se levantarem, aplaudirem e cantarem o nome do novo herói nacional a par de Teddy Riner e Antoine Dupont: no centro do Jardim das Tertúlias, onde permaneceu sempre a chama ao longo dos Jogos, uma interpretação musical lírica foi acompanhada por um momento em que o campeão olímpico Léon Marchand, de fato e gravata numa versão semi James Bond, agarrava numa luz e seguia na direção do Stade France. Cá, no recinto, tocou-se A Marselhesa pela Maîtrise de Fontainebleau com a Orquestra Divertimento e entraram os grandes protagonistas do maior fenómeno desportivo a nível global, os atletas, entre os porta-estandartes e depois as delegações ainda presentes (19 atletas no caso português, entrados às 21h32). Há batalhões como França, Austrália, EUA, Alemanha ou Países Baixos, há grupos que são mais do que reduzidos com uma, duas ou cinco representantes, há de tudo. Foi assim até às 22h15.

Os franceses puxavam pelo público, os portugueses iam andando de telefone na mão e bandeira nas costas, todos apresentavam aquela cara de dever cumprido qualquer que tenha sido o resultado final. Esta também é a cerimónia que homenageia o trabalho desenvolvido ao longo de três anos num ciclo mais curto que veio virar a página dos Jogos em pandemia de Tóquio e ali já não se encontra nada que não seja um sentimento bom. De alegria, de alívio, de satisfação, de irmandade, de cooperação, de amizade. O resto virá depois, na preparação ao longo de mais quatro anos para uma presença que é por si a concretização de um sonho.

Seguiu-se uma cerimónia artística com um viajante desta vez dourado que desceu dos céus ao palco colocado no centro do recinto (mas aquele cavaleiro misterioso da abertura também andava por cá), num regresso aos início dos Jogos Olímpicos que ganharam outra perceção nas bancadas quando apareceram os aros olímpicos antes do primeiro espectáculo de pirotecnia na pala do Stade de France. Aquele tinha sido o momento mais “trabalhado” do evento. Com mais pessoas, mais horas, mais investimento. Acabou por ficar secundarizado da forma mais natural possível por uma “gaffe” que passou despercebida na transmissão mas que fez as maravilhas de todos pela espontaneidade com que aconteceu e pela magia que conseguiu oferecer.

A certa altura, os voluntários que iam fazendo uma delimitação à zona do palco para que as comitivas de atletas não fossem para ali abriram alas para a invasão pacífica. Algumas delegações levaram a coisa mais a sério, com a norte-americana a correr como se ainda houvesse medalhas por disputar, mas todos puderam ir para uma zona mais próxima. Deveria ser apenas isso, foi muito mais do que isso. Um primeiro vai ao palco, um segundo vai ao palco, depois começaram a ser dezenas, a seguir iam nas centenas. Tudo a assumir um palco que devia ser seu, que foi tudo menos seu na cerimónia de abertura, que agora era apenas seu nesta cerimónia de encerramento. “Por favor caros atletas, desçam do palco”, ouviu-se em francês e inglês três vezes. Alguns ainda cumpriram, a maioria não e assim se criou um momento ainda melhor do que estava programado, com os Phoenix, primeira banda a tocar, a ter à volta atletas olímpicos aos saltos.

(Foi nesta passagem que começou a circular a informação de que José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, teria morrido. Uns minutos depois, já existia a confirmação oficial. Um dos maiores pensadores do desporto do país, que foi o pai nas escolhas e opções que fez para a Missão chegar aos dois melhores resultados de sempre, partiu no dia em que uns Jogos de Paris-2024 entravam para a história nacional. Ainda esteve em França, na Aldeia Olímpica, sempre com a preocupação de que todos, quaisquer que fossem as suas funções, tivessem o melhor para fazer o melhor. Também ele era o melhor)

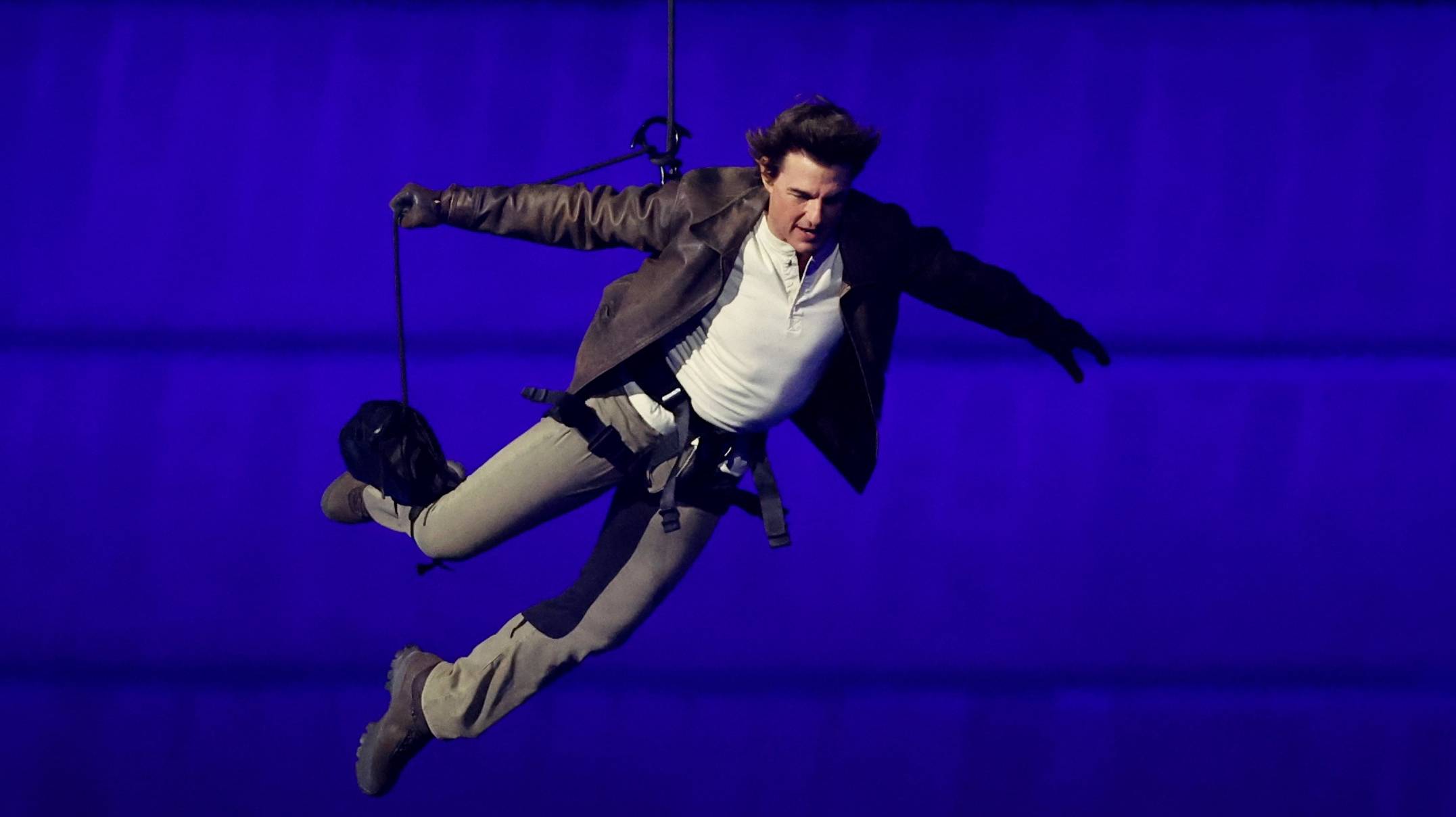

Era altura das pulseiras brancas que tínhamos há mais de duas horas começarem a dar luz, era momento de haver um autêntico despique de bandas e músicos. Primeiro em Paris, com Phoenix, Air e Vampire Weekend num espectáculo de fazer inveja a muitos cartazes. Depois em Los Angeles, com Red Hot Chili Peppers, Billy Eilish e Snoop Dog. Pelo meio, Simone Biles recebeu a bandeira dos Jogos, ouviu-se o hino norte-americano e lá apareceu o tão falado número que de “Missão Impossível” não teve propriamente muito em que Tom Cruise (que à tarde já andava aí em ensaios) saiu de mota rumo a um filme que só pararia nos EUA. E o que se percebeu já para daqui a quatro anos? Que vai haver um toque de entretenimento, de magia e de espectáculo muito próprio de Hollywood, que se vestiu a rigor com um cartaz com os aros olímpicos. Agora, só em 2028 é que todos se reencontram em LA. Até lá, existe uma viagem muito longa a percorrer.