Quando ouço políticos a falar de “fake news” – a designação modernaça para desinformação – fico alerta. Quando vejo políticos a anunciarem medidas para combaterem as “fake news” passo a estar inquieto. Sei que o passo seguinte será uma qualquer forma de censura ou de controlo da liberdade de informação e expressão.

É fácil perceber as razões da minha desconfiança: a política sempre se fez com alguma dose de desinformação. A missão do jornalismo sempre foi combater essa desinformação. Aquilo que os políticos nunca gostaram que acontecesse foi serem apanhados a “desinformar”, quando não a mentir descaradamente. Por isso mesmo sempre foi tensa a relação entre os poderes públicos e a imprensa – por isso mesmo só posso temer que estejamos perante mais uma – há sempre mais uma – tentativa de estender o longo braço do Estado para que a sua mão chegue aonde não é chamada, ao interior das redações.

Esta quarta-feira, em Lisboa, o nosso Parlamento votou uma resolução do PS sobre “fake news”, tendo o debate sido marcado pelo delicioso detalhe de o proponente da resolução ter ele próprio produzido uma declaração falsa. No mesmo dia, para não desequilibrar, o PSD promovia em Bruxelas, no Parlamento Europeu, um seminário sobre o mesmo tema. Os nossos políticos estão muito inquietos com o que consideram ser o “fenómeno de intoxicação da opinião pública” à escala global.

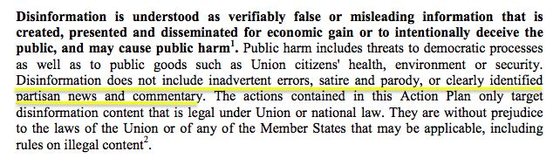

Tão inquietos que a União Europeia criou mesmo uma unidade de missão depois de ter aprovado um Plano de Ação da União Europeia contra a desinformação, um documento curioso pois distingue mentiras legítimas – as que forem difundidas pelos partidos políticos, por exemplo – das ilegítimas, como se pode verificar lendo a definição de desinformação inscrita nesse documento.

O documento da União Europeia, que ainda não traduzido para português, excluiu as notícias e comentários partidários das chamadas “fake news”.

Admito que alguns leitores tenham ficado tão de boca aberta como eu próprio, pois não imaginava que a desfaçatez chegasse a este detalhe. Mas chegou. O que é revelador: o que realmente preocupa os nossos poderes públicos não é a desinformação, porque desinformação e “fake news” sempre houve e haverá – o que os inquieta é tudo o que contrarie a narrativa dominante. Incluindo tudo o que contrarie a narrativa dominante nos media tradicionais.

É preciso pois ter a cabeça fria e saber distinguir o que, no novo mundo das redes sociais, são ameaças reais à democracia daquilo que são apenas ameaças a certos poderes instalados. E perceber o que pode realmente estar em causa. Mas vamos por pontos.

As “fake news” são mesmo um perigo?

A desinformação foi sempre perigosa. Se lermos o que Tucídides escreveu sobre a guerra do Peloponeso, que ocorreu há 25 séculos, temos uma noção do mal que um demagogo sem receio de “desinformar” (Alcibíades) pode causar a uma democracia, conduzindo-a a uma desastrosa aventura militar. E se quisermos ter uma ideia da dimensão a que pode chegar uma catástrofe alimentada uma invenção – por aquilo a que hoje chamaríamos uma “elaborada teoria da conspiração” – bastará recordarmo-nos papel recordar-nos do papel que tiveram “Os Protocolos dos Sábios de Sião” no crescimento do anti-semitismo que culminaria no Holocausto.

Não me venham pois com a novidade das “fake news”, pois elas são, repito, apenas um nome moderno para um fenómeno antigo. O que é novo foi o que foi sendo novo em vários momentos da história: um novo meio de comunicação de massas. O aparecimento da imprensa de Gutenberg assustou os poderes da época, brincadeiras na rádio (como a famosa simulação de “A Guerra dos Mundos” por Orson Welles) terão lançado o pânico e muitos viram na televisão o instrumento demoníaco que destruiria as democracias. Agora, no tempo da internet, o papel do vilão é desempenhado pelas redes sociais, sem perceber, ou sem querer perceber, que estas apenas potenciam uma realidade que lhe é anterior: a fragmentação do espaço público e a delapidação da autoridade dos media tradicionais. Mas é aí que está realmente o problema, e o perigo.

Trump, o Brexit e os populismos são filhos das “fake news”?

Um dos problemas da fragmentação do espaço público é que se criam “bolhas” que não comunicam entre si e acabam por, vivendo no mesmo país, por vezes na mesma cidade ou até no mesmo bairro, habitarem realidades paralelas. Em 2016, entre a votação do Brexit e a eleição de Trump, entrevistei o historiador de Oxford Timothy Garton-Ash que tinha feito campanha pelo “remain” e na altura ele disse-me uma coisa que nunca esquecerei: “Eu vi como os ingleses votaram no Brexit. Por isso, não se iludam: Trump pode ganhar”. E dissera-me isso porque fizera campanha nas zonas pobres de Oxford e ouvira os argumentos dos eleitores. Depois eu próprio fui aos Estados Unidos e decidi ir às zonas desindustrializadas, voltando de lá com a percepção que Trump podia mesmo ganhar, como ganhou.

Há contudo quem recuse sair das suas confortáveis bolhas e não entenda porque é que há tanta gente a votar de forma diferente – e inesperada. Ainda esta semana houve quem condenasse as “percepções” que, na sua opinião, contaminariam a realidade sem perceber que a realidade de quem vive confortavelmente num bairro da classe média alta não é a mesma de quem vive num subúrbio escalavrado. São esses os que continuam cegos às realidades que historiador de Oxford descobriu apenas olhando para as traseiras da sua própria cidade, mas que uma boa parte das nossas elites insiste em não ver. Só entende a “sua” realidade e facilmente olha para o resto como fruto de “fake news”. Um banho de humildade faz-lhe muita falta.

Mas então as redes sociais não acentuam o efeito de “bolha”?

Acentuam. As redes sociais conduzem-me às notícias que eu costumo ler, fazer scroll no feed do Facebbok não é como folhear um jornal ou ouvir um serviço de notícias pois não me abre uma janela com tanta diversidade sobre o que se passa no mundo à minha volta. A probabilidade de só encontrar as notícias de que goste é maior, a variedade é menor, mais facilmente me junto em grupos que pensam como eu e me “desamigo” daqueles que discordam. Tudo isso é verdade.

Mas quando estudamos mais em detalhe como se deu esta fragmentação do espaço público verificamos que ela começou nos órgãos de informação tradicionais, que ela também foi consequência de uma radicalização do discurso político e da multiplicação de forças políticas radicalizadas. O chamado “centro político” começou a implodir antes do Facebook e do WhatsApp e os seus responsáveis talvez devessem começar a olhar para o que não fizeram – isto é, para onde falharam quando perderam o contacto com franjas crescentes do seu eleitorado.

E não há o risco de interferência de potências estrangeiras, nomeadamente da Rússia?

Claro que há. Bem-vindos ao clube. De novo a desinformação sempre foi uma arma das potências. Séculos e séculos a fio. Já se esqueceram da Guerra Fria? Querem recuar um pouco mais? Sejamos sérios: a necessidade que todos os estados têm de se defender dos seus inimigos externos (não tenhamos medo de usar as palavras) deve levá-los a usar os meios correspondentes, designadamente no que refere à partilha de informações e aos serviços de espionagem. Mas daí a criar, como propôs Emmanuel Macron, “uma agência europeia de proteção das democracias que providenciará peritos europeus para cada Estado membro para proteger o seu processo eleitoral contra os ciberataques e as manipulações”, vai um passo enorme, pois passamos a estar no limiar da limitação da liberdade dos cidadãos de cada Estado escolherem os seus representantes, pois estamos muito perto de uma agência de fiscalização de processos eleitorais.

Eu sei que na “bolha” de Bruxelas e de certas capitais europeias não se compreende que se possa ser eurocéptico pois na “realidade” em que vivem a União Europeia só tem vantagens, mas numa sociedade pluralista mesmo dessa “realidade” podem existir leituras diferentes.

É por tudo isso que digo que o perigo destas campanhas selectivas contra a “desinformação” é serem, precisamente, campanhas em defesa de uma determinada narrativa, isto é, campanhas em nome de uma e só uma leitura da realidade.

Dir-me-ão: exagero. Respondo com a minha experiência: não confio nestes arautos da “verdade”. Não consigo levar a sério quem se recusa a discutir as campanhas sujas do o Miguel Abrantes do Câmara Corporativa. Não consigo esquecer que o grande arauto do combate às “fake news” na agência de notícias do Estado (de que agora é presidente) é o mesmo jornalista que inventou o famoso “especialista das Nações Unidas” Artur Baptista da Silva, o louvou no Expresso e o entrevistou na SIC.

Por outras palavras: tenho o calo de muitos anos de profissão e desconfio instintivamente de “vigilantes”, sejam eles quais forem, mesmo vindos com as melhores intenções do mundo. E, depois, há coisas bem mais importantes do que o combate às “fake news” onde gastar o dinheiro dos nossos impostos.

Siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957).