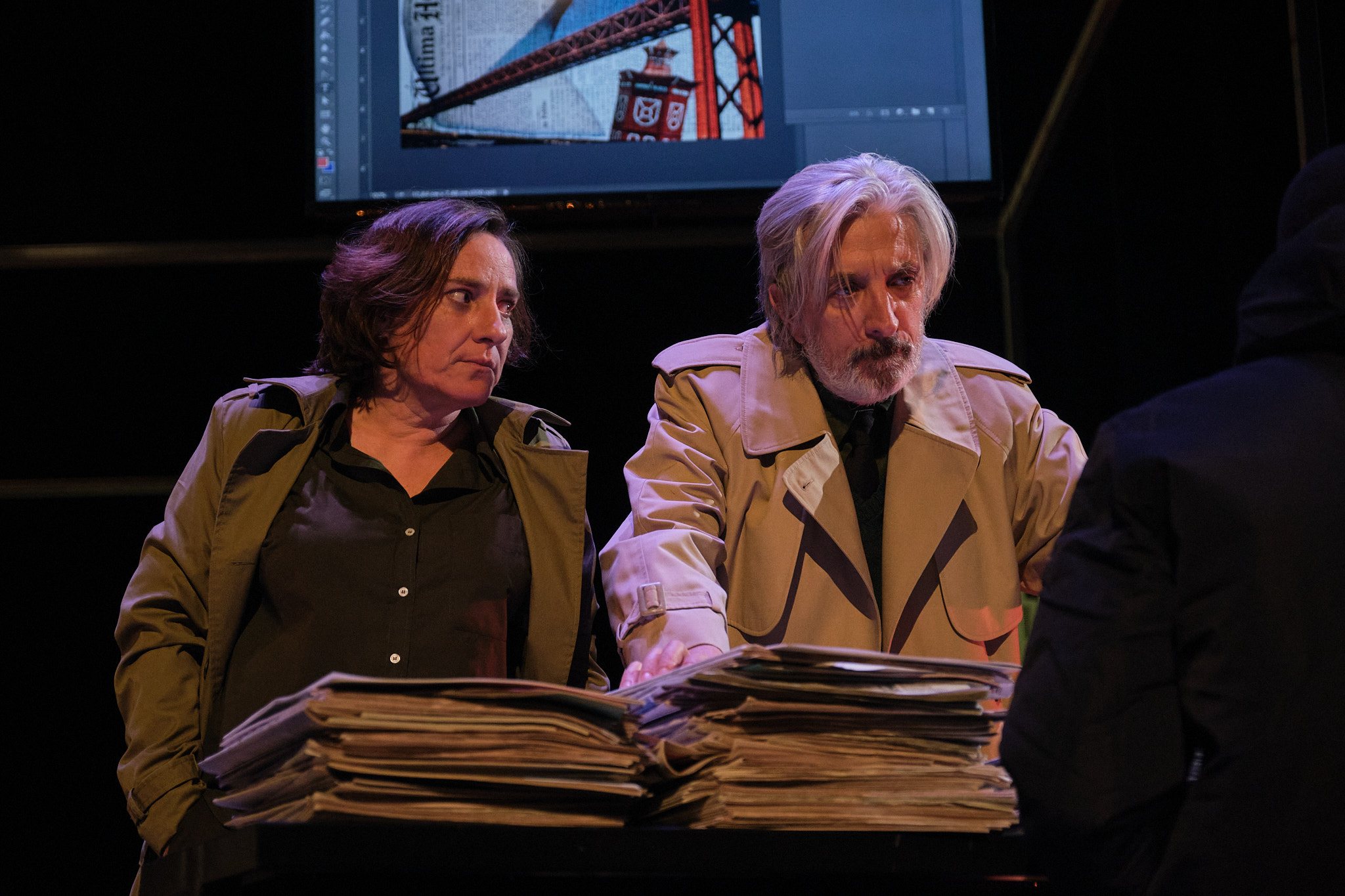

Das duas uma: ou o diretor bebeu muito ao almoço, ou já tem a fala torta de forma crónica e é o único que respeita as portas que ainda parecem existir. Os repórteres angustiam-se com os temas da atualidade, enquanto capas de jornais internacionais dialogam com um open-space que não é bem um open-space; uma redação com escritórios que não é bem uma redação com escritórios. Os tempos confundem-se entre o telex, as pilhas de jornais mortos e as novas tecnologias — até uma sala de fumo existe. Entre a azáfama do fecho e os estagiários agarrados ao telefone, surge a figura de um administrador-papão que vem explicar que a partir dali o jogo vai mudar, viva o online, viva o clique, viva o escândalo dos famosos, no fundo, viva o negócio rentável, a verdade logo se vê. “Última Hora” é o nome do jornal e da peça que Rui Cardoso Martins escreveu para Gonçalo Amorim encenar, a partir desta quinta-feira no Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), em Lisboa.

A proposta do diretor artístico do TNDMII foi endereçada primeiro ao autor, velhos conhecidos de outras praias, que depois decidiram entregar a encenação ao portuense:

“Fiz uma pequena peça para o Tiago Rodrigues, de dez minutos, chamada ‘Urgências’, e já o conhecia há muitos anos porque o pai dele, o Rogério Rodrigues, foi um grande jornalista e um dos meus mestres no Público. Convidou-me para escrever uma peça e perguntou-me se queria a Sala Estúdio ou a Sala Garrett e eu respondi: ‘Já que é o Teatro Nacional, que seja a Sala Garrett’. Cheio de medo. Mas aceitei e comecei a trabalhar nisto. E chegámos rapidamente à conclusão que tinha de escrever sobre jornalismo. Disse que então tinha de ser uma comédia. Já sabia que ia ser uma comédia complicada porque isto está cheio de pontos ácidos, mas foi assim, liberdade total. E depois começámos a falar que tinha de ser o Gonçalo a encenar”, enquadra Rui Cardoso Martins.

“Última Hora”, o texto de Rui Cardoso Martins, também é publicado em livro, pela Tinta-da-China

É preciso referir que quem escreve estas linhas tentou ao máximo ser outra coisa durante o processo. Ter outra profissão qualquer, não ter já visto este filme, não ter já vivido plenários como este em que o administrador alerta que dois terços dos trabalhadores vão ser despedidos e que os que ficarem vão fazer o trabalho de todos, ganhar o mesmo ou menos um euro e sorrir. É nesse espaço de ansiedade em assembleia informal que se erguem os quadros de produtividade individuais, os ecrãs de desempenho do site do periódico, tudo quanto sirva para transformar pessoas em números.

Não deixa de ser uma comédia, bem sabemos, mas é uma comédia terrífica, dolorosa, uma espécie de filme noir:

“Há muitas histórias que são mais ou menos conhecidas e há outras que são completamente inventadas, não tenho qualquer problema com isso, desde que o contrato ficcional esteja presente, a última coisa que queria era que isso fosse um filmezeco ou um seriado de TV sobre a vida de uma redação. Queria uma tragédia cómica, uma comédia trágica. Mas é verdade que quando pegamos na história recente do jornalismo português e de plenários como este que aconteceram em muitos sítios, entramos logo numa espécie de filme de terror. Eu assisti a alguns, é aquela sensação de ver um grupo de pessoas que acreditaram numa vida em que estariam dedicadas ao jornalismo e à verdade e muitas delas foram esmagadas pela quantidade de trabalho”, explica o autor.

“De volta ao enredo” é o mesmo que dizer “de volta ao pânico”. Nos dias que se seguem ao plenário, à aparição do fantasma-administrador, vem o momento da verdade, o período em que todos os colaboradores do jornal vão ser testados e espremidos e forçados a escrever artigos que colocam em causa os seus princípios profissionais. É isso ou não há “Última Hora” para ninguém. E no meio dessa bagunça, o jornal precisa de continuar a ir a para a gráfica, e de preferência sem atrasos nos demais cadernos. Portanto, nesse sentido, “não é uma peça sobre jornalismo, é uma peça sobre problemas humanos, mas em comédia”, afirma Cardoso Martins.

E uma comédia que remexe em tempos para que neles não nos fixemos, para que larguemos a mania de querermos que tudo se passe numa certa época e que tenha um certo referencial adequado. Teremos mesmo a certeza de que hoje somos mais X ou Y do que éramos na altura da escola básica ou até da universidade? Teremos mesmo a certeza de que antes utilizávamos máquinas de escrever e hoje utilizamos computadores? “Há aqui uma espécie de amálgama cronológica, está tudo a acontecer ao mesmo tempo, não há aqui saudosismo, está é a acontecer tudo ao mesmo tempo, nós somos feitos de passado a toda a hora, estamos sempre a viver estas coisas, eu vivi o telex, mas agora vivo com muita alegria a capacidade de enviar um texto sem ter que andar a correr meia cidade”, refere o autor.

Gonçalo Amorim, o encenador, por sua vez, admite que este é um habitat que o entusiasmou logo à partida, embora esclareça que o grande bico de obra foi conseguir solidificar a tal amálgama, que não é só temporal, é o facto de a equipa em questão ser profundamente diversa: estagiários da ESTC que estão no TNDMII, o elenco da casa e pessoas de fora como Maria Rueff e Miguel Guilherme. “Sentia-me apto para trabalhar neste universo não só porque sempre fui um grande leitor de jornais, como muita da minha plástica, da minha formação estética, passa pelo filme negro onde o jornalismo muitas vezes cabe, algumas comédias, e também porque sigo o percurso de alguns jornalistas que viraram escritores, por aí. Mas o grande desafio foi: como é que se conseguia dar importância ao texto e à palavra, conseguir que as pessoas rissem, mas também criar um tom comum à diversidade de estilos e de formações que desaguaram aqui. Encontrar uma tonalidade que pudesse trazer os estagiários que estão cheios de expectativas, o elenco da casa, as pessoas de fora, encontrar uma temperatura que dê profundidade ao que o tema exige e que faça brilhar o texto.”

Já vimos este filme, já, mas ele vai com outras cores e bebedeiras, muito mais desiludido. É mais uma crise, que não é só mais uma crise e que aqui resplandece tão nítida, como confirma o encenador:

“A crise do jornalismo é um símbolo da crise na esfera pública, de uma certa falência da democracia. O século XX teve muitas crises, mas no Pós-Guerra e até ao início do século XXI, não falávamos propriamente da crise da democracia, isso é algo relativamente recente, acho que o jornalismo nos leva para esse sítio, faz-nos pensar na ética, na moral, da honestidade. Uma peça escrita sobre jornalismo há 20 anos seria muito mais esperançosa, mitificaria muito mais a nobreza da profissão, que ainda lá está, mas já com a patine desstes últimos quinze anos que nos baralharam muito a forma como entendemos o nosso sistema político”.

E agora chop-chop, que as notícias não se escrevem sozinhas.