Durante muito tempo, sentiu que não pertencia ao local onde nasceu e cresceu. Alex Couto tinha, contudo, acesso a um universo paralelo em casa, repleto de livros que nem eram para a idade dele, mas que o transportavam para fora do bairro, para outros mundos e possibilidades.

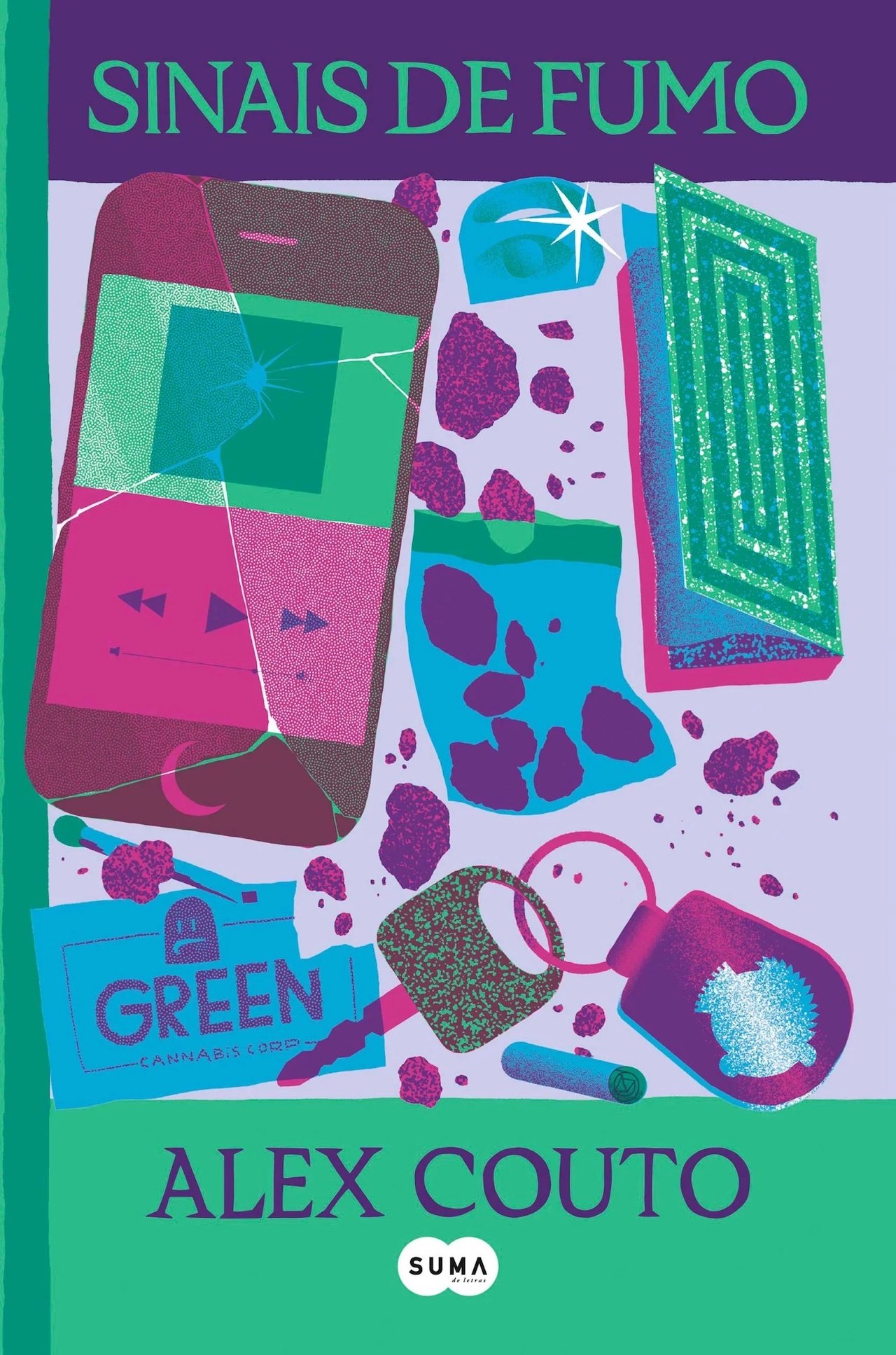

Saiu do Viso, em Setúbal, foi para a faculdade, entrou no mundo da publicidade e no da literatura. Sinais de Fumo é o seu primeiro romance, mas o que está agora à venda (publicado pela Suma de Letras) é bem diferente da primeira versão. Alex Couto chegou a fazer uma festa para celebrar o facto de ter terminado o livro mas, dias depois, leu-o de novo, não gostou, deitou tudo ao lixo e recomeçou.

Foi assim que nasceu (ou foi renovada) a história de um grupo de empreendedores pouco comuns. No bairro do Viso, em plena crise da Troika, esgota-se o fornecimento de canábis e ninguém melhor do que quem lá vive para resolver a situação. É assim que Charlie Brown e um grupo de amigos montam um negócio capaz de favorecer toda a gente — ou quase toda, já que obviamente acontecem vários contratempos pelo caminho, com política e códigos de honra à mistura.

Para Alex Couto, escrever Sinais de Fumo começou por ser uma homenagem às pessoas do passado. Porém, “escrevermos uma história que se passa num sítio onde a nossa infância e juventude assentou, relembra e agita muitas coisas dentro de nós que se calhar não são tão pacíficas”, diz. Ainda assim, sentiu que ganhou controlo sobre uma narrativa da qual, antes, era apenas uma personagem secundária.

A trama aborda temas como toxicodependência, pobreza, criminalidade, adultério e violência, que marcaram igualmente a vida do autor. Os paralelismos entre a realidade e a ficção são muitos, agora explicados ao Observador por Alex Couto.

Para quem não o conhece e nunca lá esteve perto, como é o Bairro do Viso?

É um bairro de classe média-baixa, como tantos outros que temos no país. Acho é que temos um sabor um bocadinho mais específico por causa da proximidade com o rio Sado e por haver um bairro de pescadores dentro do bairro. A cultura piscatória cria marcas estéticas, as pessoas acabam por ter casas mais rudes, narizes mais inchados, roupa melhor preparada para enfrentar as intempéries. Depois, compram muitas joias para poderem vender o ouro em alturas de piora financeira. Há também culturas e sabores locais, como caldeirada, mariscada, peixe assado. Ao mesmo tempo, talvez por causa da realidade desta vida difícil, acaba por haver um consumo maior de substâncias, isso também faz parte da cultura do bairro. Há uma canção chamada Sou Visigodo, de um cantor chamado Jorge Nice, em que ele diz que uma das características de alguém do Viso é falar com os “R” ao contrário, aquilo a que no bairro chamam “dialeto visigodo”. Temos a Serra da Arrábida logo ao lado, a paisagem contribui para um cenário muito especial que tentei captar na obra. E finalmente, claro, as pessoas são conhecidas por fumarem parampos, que se tornou quase um cliché para o resto da cidade de Setúbal e que, neste livro, me permitiu falar de coisas realmente desconfortáveis como toxicodependência, pobreza, criminalidade, adultério, violência.

Quão diferente é agora face ao que era nos anos 90?

A Margem Sul não escapou à fúria do imobiliário. Houve muitas casas a serem reabilitadas para vender e houve uma mudança de estratégia no policiamento na zona, no sentido de “se calhar estes gajos têm uma operação de bandidagem que é muito irrelevante, não vale a pena estarmos a fazer rusgas todos os dias”. Não cortei o contacto com os meus amigos de lá, é impossível após 21 anos a viver num sítio. E não desapareceu um certo orgulho em ser do Viso, em achar que o Viso, por causa da vista, do acesso ao peixe mais fresco e esta ideia de boa ganza, continuar a ter essas características muito presentes, apesar do face wash. Finalmente, tiraram da parede uma frase que menciono nas páginas de abertura: “O Viso é o paraíso onde ninguém tem juízo e matar pretos é o que é preciso”. Durante anos fui uma voz ativa contra esse mural e contra o racismo, portanto foi com grande satisfação que vi isso desaparecer.

Há episódios específicos da sua infância que estejam no livro?

Passar por este mural é uma memória muito vívida que tenho. Aquilo irritava-me, eu alertava a minha mãe, o meu pai, a professora, o meu avô, que era comunista e tinha um papel muito próximo da junta de freguesia. Todos diziam coisas como: “Aquilo está muito alto, para tirar era preciso uma grua”. As cenas do bairro em que, de um lado estão as raparigas a fumar cigarros — porque, se fumassem ganzas, tinham fama de drogadas. Há ali uma clivagem sexista completamente tirada da vida real. Aquelas longas tardes de não fazer nada eram parte das minhas férias de verão, até numa idade em que acho que não devia ter consumido substâncias desse género porque acabaram por atrasar um bocado o meu desenvolvimento intelectual. Aquela vibe carpe diem era, por um lado, preguiçosa e, por outro, um filme de terror em que me via a ficar no bairro do Viso e a ser um inútil o resto da vida. Há muitas cenas tiradas da vida real, como as longas tardes a comer entremeadas e a ver o pôr do sol sobre o Sado. Por outro lado, tentei meter o pé a fundo na ficção para criar uma narrativa que fosse original. Não é fácil regressar a casa para escrever uma história que se passa num sítio onde a infância e a juventude aconteceram pode assustar, relembra e agita muitas coisas dentro de nós que se calhar não são tão pacíficas ou que, mesmo sendo engraçadas, acabam por revelar alguma pobreza física, monetária e de espírito.

Como é que nasceu a história destes empreendedores improváveis de Sinais de Fumo?

Surge do facto de ter conhecido pessoas enterradas numa forma de vida que não fazia grande uso das suas capacidades notáveis que tinham. A pessoa que inspirou a personagem do Charlie Brown é alguém que conheço desde a escola primária e que, por causa das circunstâncias infelizes do seu nascimento e depois da sua biografia, tem ali um grande esforço de voar sozinho como o Charles Dickens. Se não o conhecesse da vida real, dizia que era um grande cliché. Resolvi dar-lhe um twist através da audição louca de música dos anos 80, uma tentativa do Charlie de mitigar a distância dos pais. Saí rapidamente do bairro, desde os 16 anos que fazia planos para almejar algo mais épico do que trabalhar na Autoeuropa ou ter um cargo burocrático na junta de freguesia. Quando comecei a trabalhar em Lisboa como publicitário, tinha 20 anos — desisti da faculdade no segundo ano para ser copywriter —, percebi que esse sonho não me dava liberdade criativa suficiente. Então arranjei outro sonho, um sonho literário, e percebi: “Os teus amigos não vão sair do bairro, portanto o teu primeiro trabalho [livro] tem de ser uma homenagem a todas as capacidades que ficaram perdidas”. Mas não podia ser só mostrar os lados bons, tinha também de mostrar as ameaças, as tristezas, a toxicidade. E, durante o processo, acabou por ser um peso enorme que carreguei. “Será que tenho talento para fazer justiça das vidas destas pessoas?” Hoje sinto que não consegui tanto quanto gostaria, mas foi um bom esforço.

Quanto tempo é que demorou a escrever este livro?

No total, foram uns quatro anos e meio. Primeiro, demorei dois anos a escrevê-lo. Até fiz uma festa, convidei amigos de Setúbal e li algumas cenas. Depois desse fim de semana, cheguei muito cedo ao escritório na segunda-feira de manhã e, antes de começar a trabalhar, pus-me a ler o livro sozinho. Aí foi chorar baba e ranho porque percebi que o livro era mau. Não escrevia tão bem quanto queria, os meus temas não estavam bem estabelecidos e as personagens diziam coisas que não pareciam de pessoas reais. Mandei tudo fora e comecei do início. Devia estar a escrever mais ou menos há um ano quando, acidentalmente, tropecei no truque que penso ser o segredo de Sinais de Fumo, que é o pronome de ligação. Enganei-me e escrevi “o nosso” bairro e tive um momento de clareza: “se queres mostrar o teu bairro às pessoas, tens de usar uma linguagem que as convide a entrar”. Os pronomes neste livro são mais ou menos como quando um chunga está a falar connosco, mete o braço por cima do ombro e não sabemos se ele é amigo ou se vai cravar tabaco.

Tem uma Alex, mulher, na história que é muito diferente do restante grupo: foi para a faculdade, tem um curso, claramente tem uma visão diferente. Ela tem alguma coisa do Alex, o escritor que a criou?

Nunca senti que fosse másculo o suficiente para o bairro do Viso. Se não namorasse, os meus amigos não me respeitavam. Ouvi comentários como: “Se não tivesses uma namorada tão gira, achávamos mesmo que eras gay” ou “o João Paulo é mais homem do que tu porque foi jogar à bola enquanto tu ficaste em casa a ler Harry Potter, por isso és um paneleiro”. E isso não vinha só dos amigos, mas também da família ou de namoradas que diziam que eu era um rapaz “um bocado amaricado”. O que tentei com esta personagem foi responder a algumas perguntas que tinha sobre o bairro. “Se tivesse sido outra pessoa, como é que seria? Haveria empatia? Será que as diferenças iriam criar discrepâncias maiores? Ou haveria um esforço de aproximação? Como seria lidarem com o facto de uma mulher gostar de raparigas, por exemplo?” Tentei explorar tudo isso.

▲ A capa de "Sinais de Fumo", de Alex Couto, publicado pela Suma de Letras

Apesar de ter um glossário no final, o texto está escrito com uma linguagem muito específica, com termos pouco comuns, não apenas nos diálogos, mas também nas descrições do narrador. Teve essa discussão com a sua editora? Não temeu que a linguagem fosse demasiado de nicho?

A linguagem é o que faz o livro. O seu território físico torna-se um território de linguagem também. Escrevo de forma mais rápida e colorida quando toco no território do “como é que é rapaz, aqui na boca da zona tá toda a gente memo ‘se bem” porque durante anos falei assim. E aqui fazia sentido. A minha editora nunca revelou preocupação em relação à especificidade da linguagem, desde que as pessoas compreendessem. Por isso, chegamos à ideia de ter um glossário. Crescer num sítio com tantas adversidades à partida, mas que depois tinha uma linguagem quase codificada, em que podíamos celebrar a nossa pertença, era uma espécie de compensação. Depois, aconteceu outra coisa: tenho recebido mensagens de pessoas a dizer que o livro faz lembrar Matosinhos, as Caxinas, Portimão. Fico muito feliz por isso.

Quer dizer que há muitos bairros do Viso espalhados pelo país?

É exatamente isso. Fiz um grande esforço para representar aquele colorido de personagens em específico e, acidentalmente, acabei a representar outras comunidades que, mesmo com características internas e linguísticas diferentes, se reveem nisto.

A música é muito importante na história. Há referências constantes a temas. Porquê?

Acho que os chungas não são tão incultos ou burros como as pessoas pensam. Lembro-me de chegar ao bairro e alguém ter feito caldeirada ou alguma comida africana, comprarmos uma porção individual, ficarmos ali entre amigos e alguém vir ter comigo e dizer: “Ei, Alex, tu que curtes bué de música, vê lá se já ouviste este som”? Lembro-me de me terem mostrado Frank Ocean ou Lana del Rey, que até aparece a abrir o livro. Lembro-me de ouvir e de parecer kizomba. Quis dar destaque a isso porque, à partida, se eu disser que há ali um gajo que ouve discos do início ao fim porque quer ter uma cultura musical, ninguém vai acreditar. Pessoas com argolas com chipitos pendurados, que usam roupa Lacoste ou têm um Honda del Sol não parecem pessoas com capacidade de absorção de cultura. Confesso que, na primeira versão do livro, queria muito que estas personagens fossem pessoas que lessem, mas depois aquilo pareceu-me inverosímil. Não são pessoas que leem e a linguagem delas revela isso. Mas ouvem música, portanto quis captar a jornada de progresso intelectual e de vivências através da música. Há coisas muito próximas do território da minha adolescência. Ouvi milhões de vezes no bairro o Bandido [Neuza], o Faz Amor Comigo [da Roberta Miranda], a kizomba também era mainstream. Agora os leitores também comentam a lista.

Há uma playlist de Sinais de Fumo?

Ela está feita e gostava de partilhá-la nas redes sociais. Só tenho pena que algumas não existam no Spotify, porque são êxitos de zona ou vêm de mixtapes maradas. Mas gosto que traga o sentimento de crescer nos anos 90 e 2000. Lembro-me de descarregar músicas do LimeWire ou do eMule. Tinha um part-time em casa do meu vizinho Hélder Gordo em que ripávamos CD no computador, imprimíamos as capas e vendíamos às pessoas pela janela. A música estava sempre muito presente. Quando penso no bairro, lembro-me primeiro de alguns cheiros e das paisagens. Depois, se me concentrar, oiço a música. Foi isso que tentei colocar nesta obra.

Nunca se sentiu completamente integrado no bairro. De onde nasceu a curiosidade para ler que depois evoluiu para a vontade de sair dali e conhecer outro mundo?

Foi um milagre e uma sorte. O meu avô foi preso de guerra na Índia e, por isso, recebeu autorização do Salazar para emigrar. Decidiu vingar-se da pobreza horripilante que tinha sido a infância dele a comer raízes, sementes e a fruta que encontrava nas quintas em Almada, com os nove irmãos, e foi para a Alemanha, onde triunfou pelo intelecto. Aprendeu alemão numa escola de línguas e depois tentava traduzir para português, num exercício para a melhorar a escrita. Para alguém que tinha sido criado como analfabeto, ler em português e alemão é ganhar grande controlo sobre a linguagem. Em relação a mim, ele pensava: “Este miúdo tem de ler, porque isso pode dar-lhe ferramentas para ele não ser um rapaz condenado a trabalhar numa fábrica”. Esse foi o milagre. Sou filho único e neto único e, depois de a minha avó ter tido um AVC fatal, vivia com a minha mãe e o meu avô no Largo Aquilino Ribeiro, mesmo no bairro do Viso. É um bairro de classe média baixa, mas atravessamos a rua e é uma depressão social — o [bairro] Grito do Povo fica literalmente do outro lado da rua. Os meus melhores amigos estavam em simultâneo no Grito do Povo e no meu bairro, havia ali uma grande mistura. Estávamos mesmo ao lado do João Paulo, que ao jantar só comia uma salsicha da Nobre com um bocadinho de arroz. Uma vez, quando tinha uns seis anos, fui jantar a casa do João Paulo e percebi que a pobreza existia mesmo. Eu, por muito que não tivesse os ténis da Nike que queria, nunca passei fome. Ou seja, há ali uma clivagem que parece pequena, mas que muda tudo. Em minha casa acho que olhavam muito para a frente, para que eu tivesse outro futuro. O meu avô dava-me coisas para ler que não eram para a minha idade — li As Memórias de Uma Gueixa antes de ter lido Arrepios, que depois também devorei — e penso que isso foi o momento determinante da minha vida. Podia ter ido para muitos outros caminhos, mas esta overdose de informação que recebi na infância e na adolescência atiraram-me para a literatura.

Escondia essa faceta dos amigos do bairro?

Sim, escondi até se tornar demasiado óbvio. Lembro-me de, no dia em que me disseram “o João Paulo é mais homem do que tu porque vai jogar à bola em vez de ficar a ler Harry Potter”, ter chegado a casa a chorar e de dizer à minha mãe que a culpa era dela e do meu avô. Ela ficou muito triste porque só estavam a tentar incentivar o meu progresso intelectual e eu estava a ser vítima de bullying por isso. Depois, quando cheguei aos 16 ou 17, altura em que também comecei a escrever, aquilo para mim tornou-se uma fonte de rebeldia. Do género: “Vocês são chungas e burros e vão trabalhar para a Autoeuropa. Eu sou chunga, mas sou esperto e as notas que estou a ter na escola vão dar-me uma vida melhor”. Quando isso aconteceu, a reação dos meus amigos também mudou, o que foi muito fascinante. Do lado deles pensaram: “Espera lá, este gajo que nós achamos que é um bocado estranho porque ouve músicas diferentes, veste-se de forma diferente e está-se nas tintas para o facto de dizermos que é gay, agora está a ser publicado no jornal O Setubalense”. De repente, passei a ser fixe no meu bairro porque era o poeta.

As drogas faziam parte do dia a dia, era também parte da integração. Em algum momento achou que estava tão embrenhado que isso podia comprometer os seus planos para sair do bairro?

Só quando saí do bairro é que me apercebi realmente. Lembro-me de ter 14 anos e de o meu amigo Gonçalo dizer: “Apanhei uma erva fantástica, já vem moída e tudo”. Hoje em dia, com a minha literacia de canábis, sei que isso é terrível. Moída tem sementes, paus e folhas que não dão moca, são para o dealer maximizar o seu lucro vendendo-te a parte má do produto. Mas o Gonçalo era novo, eu era novo, até ali se calhar estávamos a jogar à bola ou a tentar curtir com a nossa vizinha Gisela e nessa fase mudava o cenário. A partir de agora és ganzado. Portanto, o Gonçalo chamou o pessoal e disse “façam uma fila porque hoje é o dia em que vão todos experimentar ganza pela primeira vez”. Dei o primeiro bafo e, assim que bateu, pensei: “Eu adoro isto, estou a sentir-me leve, solto das pressões e dos medos quando navego neste ambiente de bandidos que me podem bater”. Adorei aquilo. Felizmente não comecei a fumar muito nessa altura. Para aí aos 16 ou 17 entrei na fase de “eu já leio coisas mesmo sérias, portanto está na altura de escrever coisas mesmo sérias”, tive um desgosto amoroso e a ganza foi um escape, a literatura foi outro escape e a partir daí foi muito rápido. Comecei a fumar todos os dias, os meus ataques de raiva apareciam com mais força e mais regularidade, tudo no mundo me irritava. Teve de ser a minha mãe a dizer-me “desde que andas a fumar essa porcaria, és um rapaz intolerável” para eu perceber. Quando vim para Lisboa tive o azar de ir parar a uma agência de publicidade onde toda a gente fumava ganzas, portanto ainda fui correio de droga durante uns tempos no comboio da Fertagus para ajudar os meus colegas a comprarem mais barato e para me ajudar a mim a compensar o salário mínimo nacional que recebia. Era uma coisa um bocado inocente porque eram só duas bolotas e isso nem pesa o suficiente para ser crime, convencia-me eu.

Como é que percebeu que o seu consumo não era saudável?

Nessa altura conheci a Maria Rita, com quem sou casado hoje, e ela é que me fez perceber que eu não tinha de fumar cinco ganzas por dia, que não tinha de fumar duas, que se calhar podia só fumar de vez em quando. A minha relação com a canábis mantém-se até hoje, tenho fases em que me apetece fumar todos os dias e tenho outras em que, só de pensar nisso, me dá ansiedade e stress. Ao longo dos últimos dez anos tem sido um trabalho feito com a ajuda da terapeuta para este vício que me apanhou de surra numa altura em que eu ainda não tinha grande controlo sobre ele. Agora consigo fazer disto uma ferramenta para a minha criatividade e fumo de vez em quando, para escrever sobretudo. Acho que o livro é um grande heads up acerca dos perigos da canábis, que é um vício de certa forma cool — para a minha mulher é o oposto, sou eu a glamourizar a canábis em alguns dos seus aspetos estéticos, sociais e contraculturais, já que estou a falar de uma substância que vem de margens e que vem de uma certa proximidade do ilegal para mostrar que aquelas pessoas são mais cool porque são irreverentes. E eu fiz isso com a canábis e foi um passo natural as minhas personagens fazerem o mesmo.

Quando foi para a faculdade, qual foi o sentimento no bairro? “Incrível, um de nós vai para a faculdade” ou “este tipo acha-se melhor do que nós”?

Houve os dois e essa também foi uma das coisas que me deu força para escrever o livro. Disseram-me coisas para me fazerem sentir mal: “Faculdade? Sabendo as dificuldades que o teu avô está a passar, vais gastar 900€ por ano? Isso dava para arranjar o Citroen Saxo dele”. Mas o meu avô, quando entrei para o décimo ano, tinha-me dito: “Pareces ser mesmo bom aluno, se continuares assim, faço toda a questão em pagar-te uma universidade pública, desde que vás e venhas todos os dias. Vou começar uma conta poupança nesse sentido”. Aí ganhei uma missão e no 12.º entrei mesmo em modo nerd, ganhei todos os diplomas da escola e tive média de 18. Por outro lado, o meu amigo que inspirou a personagem do Charlie Brown ficou muito orgulhoso quando fui para a faculdade e, dois anos depois, quando deixei o curso para começar a trabalhar como copywriter, disse-me isso à maneira dele. “Já dá para comprar um maço de tabaco e cinco paus de ganza todos os dias com o teu ordenado mínimo. És o meu maior orgulho neste bairro, dá cá um beijinho na testa.” Era um tipo que me atirava rolos de notas à cabeça enquanto jogávamos PlayStation — sempre offline porque ele não pagava a eletricidade para nunca ninguém saber que ele vivia acima das possibilidades com o Rendimento Social de Inserção que recebia — e ver aquele tipo que tinha 40 mil euros vindos da droga em casa, um percurso tão diferente do meu, ter orgulho em mim foi muito importante.

Escrever este livro, que tem tanto de biográfico, serviu para fazer as pazes com o passado? Foi uma espécie de terapia?

Sem dúvida. Na verdade, foi como ganhar controlo de narrativas em que eu era apenas uma personagem secundária. A nossa maturidade faz-se com as histórias que vivemos e no bairro do Viso cresci com a noção da violência que corrompe o amor, que corrompe a amizade ou o negócio. Isso magoa muito. Houve situações em que tinha de andar à porrada com um tipo de metro e oitenta. Passava o dia inteiro enervado e mal-disposto, a pensar se ia dar um soco ou um pontapé. Este tipo de experiências, o nervosismo pré-porrada, o arrependimento pós-porrada, isto tornou-me uma pessoa que, por um lado, acha a violência algo extremamente estético e lindo de observar e, por outro lado, acha que é o maior empecilho para o nosso progresso enquanto sociedade, porque no fundo é a violência que está na origem das discussões e das discórdias. Olhar para a minha vida, perceber os episódios marcantes e depois, com a minha terapeuta, perceber que a minha própria raiva — às vezes acho que é um superpoder ter este lado negro e só não parto coisas e não vou por aí por respeito à minha mulher, porque não quero que ela veja esse lado — vem se calhar da violência do meu pai, da forma como o meu pai discutia, da forma como os meus pais discutiam entre eles, se aquilo não era violência doméstica, andava muito perto. Entre os amigos tudo se resolvia com porrada e isso deixa mossa. Só com muita terapia é que vi que não podia continuar a olhar para o mundo a partir do lugar dessas experiências. Conseguir agora contrapor a ficção com a vida real e tomar decisões estéticas no meu romance fez-me revisitar o passado muitas, muitas vezes, para perceber que eu era um miúdo e fui atirado para um mundo um bocadinho violento. Não cresci da forma ideal, mas hoje tenho o poder de olhar para essas experiências e decidir se quero que sejam assim ou não.