Índice

Índice

Nos últimos tempos, as viagens e empreendimentos dos portugueses nas Américas, África e Ásia, em tempos celebrados com fervor patriótico, passaram a ser vistas com reprovação, assumindo-se que, como os restantes europeus, os portugueses levaram a gentes que viviam pacificamente e em harmonia com a natureza, em lugares paradisíacos, nada mais do que violência, doença, escravidão, tortura e opressão. Ver na História motivos de orgulho (um equívoco frequente na direita do espectro político) ou de vergonha (uma tendência usual à esquerda) não nos ajuda a compreender o passado, que é complexo e polifacetado e não se presta a leituras simplistas e enviesadas por preconceitos ideológicos nem a que os actos passados sejam julgados à luz dos padrões morais e dos usos de hoje. É a complexidade e o vasto gradiente de nuances que a realidade histórica contém que António Manuel Hespanha coloca em relevo em Filhos da terra: Identidades mestiças nos confins da Expansão Portuguesa (Tinta-da-China).

“Filhos da terra: Identidades mestiças nos confins da Expansão Portuguesa”, de António Hespanha (Tinta-da-China)

Quem eram os “portugueses”?

Quer os que cultivam o mito da Expansão Portuguesa como uma empresa gloriosa e muito mais “humana” que a dos outros países europeus, quer os que vêm nela uma sucessão de infâmias, estarão provavelmente de acordo em que ela comporta dois elementos espantosos: 1) a determinação, tenacidade e até temeridade que foram necessárias para levar a cabo tais viagens e conquistas; 2) o facto de um país com modestos recursos humanos ter conseguido controlar o comércio numa área tão desmedida, englobando a América do Sul, África e a Ásia – do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico às Molucas e ao Japão.

Explorações portuguesas e principais rotas no Índico

Na verdade, a presença do Império Português foi muito mais diluída do que os mitos patrióticos querem fazer crer e o que Hespanha escreve sobre a presença do Estado portuguesa na Guiné pode ser extrapolado para boa parte do Império: “as ‘autoridades’ portuguesas dispunham de meios irrisórios, não já para ocupar estes territórios, mas para realizar missões mínimas de soberania”. Parte da presença portuguesa nas terras e mares “controlados” por Portugal não correspondia a uma “representação oficial”, mas a “portugueses” estabelecidos por conta própria, uns nascidos em Portugal e outros fruto da miscigenação com naturais dessas paragens remotas, constituindo um “império sombra”, que tanto complementava o “império formal”, como lhe fazia frente e se aliava com os seus inimigos e rivais.

Presença portuguesa em torno no Índico, c. 1550

A designação “portugueses” tem contornos extremamente difusos e pode corresponder a realidades diversas em diferentes contextos e lugares do mundo. Os povos locais davam-lhes nomes muito variados: um dos mais curiosos é o de “topasses”, com voga no Ceilão e no que é hoje a Indonésia e que tem possivelmente origem no tamil tuppai (“intérprete”), remetendo para o seu papel como intermediários, ou no hindi topiwala, que significa “os de chapéu”, numa alusão ao chapéu de estilo europeu que costumavam usar. Este adereço podia ou não ser complementado por outras peças de vestuário e calçado europeias e a cor da pele abarcava todos os gradientes entre branco e negro.

Fusta portuguesa nas ilhas Malabares, no Itinerario (1596) de Jan Huyghen van Linschoten. Notem-se os dois “portugueses”, de chapéu, entre a tripulação asiática seminua

No entender de Hespanha, a designação mais justa para estas “comunidades mestiças, na civilização e na cultura” é “filhos da terra”, que era usada pelos próprios e que tinha voga “desde o Brasil, Guiné e Cabo Verde, até Bengala ou Macau” e que decorria da oposição aos “portugueses do reino” ou “reinóis”. Hespanha realça na expressão “filhos da terra” a “ausência de referências a uma origem étnica ou cultural específica. É quem nasceu e vive ali”, mas que não quer, por outro lado, confundir-se com os nativos.

Inevitavelmente, estes “portugueses” assumiam características diferentes em diferentes locais do globo e por vezes pouco deles restava de “português: “umas crenças e práticas religiosas reambientadas, algo da língua, umas poucas memórias bastante reelaboradas, muito pouco do modo de vestir, ainda menos das características físicas”.

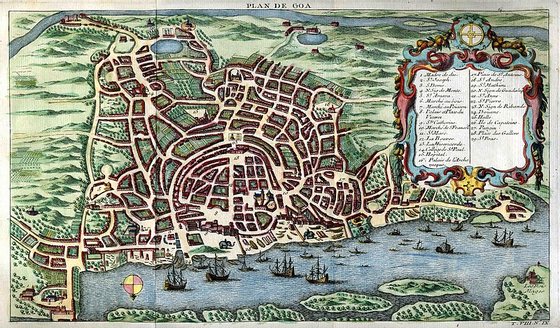

Plano de Goa no Itinerario (1596) de Jan Huyghen van Linschoten

Quanto à natureza informal da presença portuguesa em boa parte da Ásia, é reveladora a descrição que o mercador e historiador holandês Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611) faz da sua actividade no Golfo de Bengala: “Os portugueses negoceiam e traficam aqui, e alguns lugares são habitados por eles […] mas lá eles não têm fortalezas nem qualquer governo, nem polícia, como na Índia, mas vivem na maneira dos homens selvagens, e cavalos indomáveis, pois cada homem faz o que quer, e cada homem é senhor, nem avaliam nada segundo o critério da justiça”.

A passagem do tempo foi diluindo o que de português havia nestes grupos e, em 1832, J.A. Dubois descrevia assim os “portugueses” de Bengala: “A maioria deles não tem mais relação de nascimento, ou de outro tipo, com os portugueses ou com qualquer outra nação europeia, que os tártaros calmuques. São parcialmente integrados por mestiços, descendentes ilegítimos dos europeus e alguns descendentes de portugueses; enquanto a maioria deles são descendentes de hindus de casta mais baixa, que depois de aprenderem alguns dos dialectos europeus, usam um chapéu, botas e trajos europeus, esforçando-se por copiar os costumes europeus”.

Hespanha chama também a atenção para o facto de muitos “portugueses” não só não estarem integrados na estrutura formal do Império Português, como agirem contra os interesses deste.

Alguns eram “soldados de fortuna, corsários ou portadores de cartas da marca das autoridades portuguesas, que atacavam indiscriminadamente os navios e os portos inimigos, neutros ou amigos”. No Sudeste Asiático, os “portugueses” eram sobretudo muito prezados como artilheiros e fundidores de canhões: “nos reinos do Decão e de Bengala, era comum a figura do renegado português, chefiando corpos de tropas que respondiam a ordens de comando dadas em “português” e dirigidas por sub-oficias com nomes portugueses”. Hespanha realça o paradoxo de “as tropas da coroa portuguesa [encontrarem] do outro lado estas milícias ‘portuguesas’, aclimatadas, enraizadas no território e nas populações e, por isso, muito eficientes”.

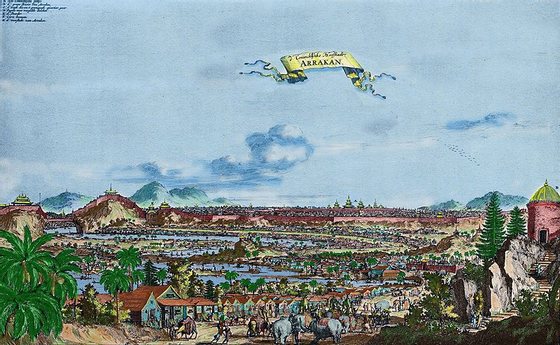

Cidade de Mrauk U (ou Mrohaung, Arracão, para os portugueses), no que é hoje a Birmânia/Myanmar, com o bairro português em primeiro plano. Gravura de 1676 por Wouter Schouten

O vice-rei de Ouidah

Uma das figuras que Hespanha destaca para exemplificar a natureza fluida da identidade dos “portugueses” e da sua relação com o “império formal” é Francisco Félix de Sousa (1754?-1849). As origens de Sousa são muito nebulosas, pois muito do que se “sabe” sobre ele tem como fonte os seus descendentes e estes têm construído em seu torno uma aura mitológica, nomeadamente, fazendo-o descender de Tomé de Sousa (1503-1579), o primeiro Governador Geral do Brasil. Há informações divergentes sobre a sua data de nascimento (1754 e 1771) e a sua família, mas terá sido, segundo algumas fontes, filho de um negreiro português (talvez de ascendência judia) e de uma índia. Nasceu em Salvador da Bahia e foi alforriado aos 17 anos.

Francisco Félix de Sousa

Pouco se sabe sobre a sua vida até se estabelecer (em 1788 segundo algumas fontes, em 1800, segundo outras) no reino do Daomé, que faz parte do país africano conhecido como Daomé até 1975 e como Benim desde então. O reino do Daomé fazia parte da Costa dos Escravos, assim chamada por ser uma das principais regiões de origem do tráfico negreiro transatlântico. Francisco Félix de Sousa casou-se com uma filha de um régulo local, que lhe terá facilitado a entrada naquela que era a mais florescente actividade comercial da região.

O principal porto de embarque de escravos no Daomé era Ouidah (Ajudá para os portugueses), onde fora erguida, por volta de 1680, uma fortaleza, de forma a servir de protecção ao “comércio”, mas que acabou por cair no abandono. Em 1722 o pirata galês Bartholomew Roberts entrou no porto de Ouidah e apresou os 11 navios negreiros que estavam a embarcar “mercadoria”: libertou dez deles após o pagamento de um resgate em ouro e incendiou o navio que se recusou a pagar.

O pirata Bartholomew Roberts apresa navios negreiros no porto de Ouidah

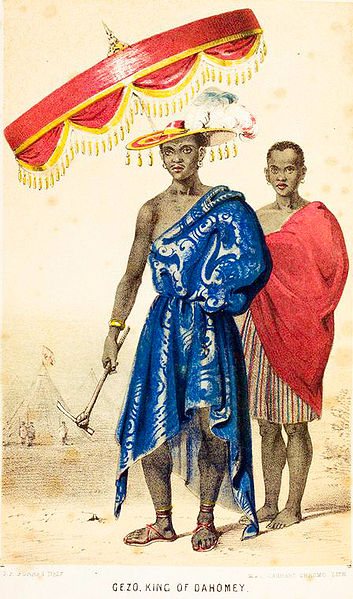

O incidente deve ter contribuído para que se concluísse pela necessidade de erguer nova fortificação, desta feita com capitais providenciados pelos negreiros da Bahia. Foi nesta Fortaleza de São João Baptista de Ouidah que, após o fracasso dos seus negócios, Francisco Félix de Sousa acabou por arranjar emprego como escrivão e contador. Em 1804, Jacinto José de Sousa, irmão de Francisco Félix, veio do Brasil para assumir a direcção da Fortaleza, mas faleceu poucos meses depois, tendo Francisco Félix assumido informalmente o seu comando – auto-nomeou-se “director” em 1805 e exerceu, na prática, o cargo até 1844. O seu poder foi crescendo ao ponto de se imiscuir nas lutas dinásticas do Daomé, apoiando, em 1818, o golpe que depôs o rei Abandozan e colocou no seu lugar o rei Guezo. Nesta tomada de posição terá pesado o facto de Francisco Félix de Sousa ter feito um empréstimo a Abandozan e de o rei se ter recusado a pagá-lo: em vez disso prendeu o credor, que, após ter-se evadido da prisão, manobrou os cordelinhos para que Guezo subisse ao trono.

Escreve Hespanha que Francisco Félix de Sousa se tornou “facilitador comercial e embaixador do rei Guezo, que lhe deu o título de xaxá [vice-rei de Ouidah] e encarregado dos assuntos comerciais do reino, tornando-se, depois, no mais importante negreiro da Costa da Mina”. Francisco Félix de Sousa governava não só o forte como a cidade que foi crescendo perto dele e o próprio Guezo, em carta a D. João VI, declarou que “entreguei ao dito Francisco Félix de Sousa todo o domínio que tinha com os brancos que vinham e vêm fazer negócio, por o dito ser capaz e todas as nações o estimarem”.

O rei Guezo (Gezo ou Ghezo), numa gravura de 1851

Em 1807, o parlamento britânico abolira o tráfico de escravos no Império Britânico e enviara uma esquadra para a África Oriental para reprimir o tráfico, medidas que foram reforçadas por um tratado abolicionista anglo-português assinado em 1818, coincidindo com a celebração de tratados similares entre a Grã-Bretanha e a Espanha e a Holanda; 1818 foi também o ao em que a França decretou a abolição do tráfico. Em consequência destas medidas, o tráfico negreiro e a situação financeira de Francisco Félix de Sousa foram declinando, mas, embora longe do poder e fortuna de que desfrutara no seu apogeu, o negreiro continuou a receber tratamento preferencial do rei Guezo (que o encarregou da colecta de taxas de exportação de escravos) e manteve-se na direcção da Fortaleza de São João Baptista de Ouidah (exceptuando um interregno em 1844-45), exercendo-o até à sua morte em 1849, aos 95 anos (se se aceitar a data de nascimento como 1754).

Afirma Hespanha que “deixou 53 viúvas, mais de 80 filhos homens e 2000 escravos. O rei do Daomé mandou fazer sacrifícios humanos, segundo os costumes funerários locais [no caso da morte de membros da casa real]”. O rei nomeou para lhe suceder como xaxá um dos seus filhos, passando o cargo a ser hereditário.

Tudo na vida – e na morte – de Francisco Félix de Sousa se diria suspenso entre mundos: nunca deixou o catolicismo, embora também praticasse o culto vodun, dominante no Benim e no Togo e afim do vodou/vudú/vodú/vodum das Caraíbas e Brasil. Manteve a nacionalidade portuguesa, que dava jeito quando os navios de guerra britânicos apresavam os seus navios negreiros, mas afirmava-se “súbdito do rei Guezo e [mantinha] um trem de vida semelhante ao dos nativos, ainda que dispusesse também de roupas e objectos de aparato europeus. Num jantar de gala, oferecido ao comandante de uma canhoneira enviada a Ajudá pelo governo de S. Tomé […] o xaxá Félix de Sousa alardeou um trem de roupa e de mesa faustoso e de gosto europeu”(Hespanha).

Era quase inevitável que uma figura com uma vida tão rocambolesca e “exótica” acabasse por tornar-se personagem da literatura e do cinema: em 1971, de visita ao (então ainda) Daomé, Bruce Chatwin ouviu falar de Francisco Félix de Sousa e começou a acalentar o projecto de escrever a sua biografia. Em Dezembro de 1976 regressou ao país para recolher material para a biografia, mas poucos dias depois viu-se no meio de uma tentativa de golpe de estado (tendo, inclusive, sido preso por suspeita de ser um mercenário). Escapou do Benim “sem um tostão e com um dedo do pé muito dorido” (pisado por uma mulher-soldado do Benim) e sem vontade de lá voltar para prosseguir a pesquisa, pelo que acabou por escrever, em vez de uma biografia, uma “obra de imaginação” inspirada em Francisco Félix de Sousa: o romance The Viceroy of Ouidah (1980), editado em Portugal como O Vice-Rei de Ajudá (Quetzal), em que deu ao protagonista o nome de Francisco Manoel da Silva..

O realizador Werner Herzog tomaria, por sua vez, o romance de Chatwin como fonte de inspiração para o argumento – muito livre – do filme Cobra Verde (1987), que tem o muito louro e germânico Klaus Kinski no papel de Francisco Manoel da Silva.

Em 2007, Francisco Félix de Sousa voltou a ser personagem literária, no romance O último negreiro, de Miguel Real.

[Trailer de “Cobra Verde”:]

De Francisco Félix de Sousa aos nossos dias

A presença “portuguesa” em Ouidah/Ajudá estendeu-se bem para lá da morte de Francisco Félix de Sousa: “no final do século XIX, o aglomerado afro-português constava de aldeias na imediação do forte, em que viviam 600 a 700 pescadores e pedreiros, em geral baptizados. Tinham-se por ‘portugueses’ […], obedeciam a um juiz da aldeia nomeado pelo rei do Daomé [e] falavam um crioulo luso-daomeano” (Hespanha).

Os descendentes de Francisco Félix de Sousa são, ainda hoje, figuras proeminentes entre os agudás, comunidade afro-brasileira que representa 5-10% da população do Benim, e Honoré Feliciano Julião de Souza ostenta o título de (oitavo) xaxá, ainda que este se tenha esvaziado de significado. Tem havido uma apreciável representação de descendentes de Sousa nos níveis mais altos da sociedade do Benim, como Isidore de Souza, arcebispo de Cotonou entre 1990 e 1999, Paul-Émile de Souza, presidente do Daomé entre 1969 e 1970, e Chantal de Souza Boni Yayi, esposa de Thomas Boni Yayi, presidente do Benim entre 2006 e 2016.

Embora Hespanha não aborde o assunto, por extravasar o âmbito do seu livro, a história de Francisco Félix de Sousa acaba por ter implicações na candente questão da culpa europeia no tráfico transatlântico de escravos e, em particular, na pretensão de alguns países (ou organizações da sociedade civil) do Caribe em que os países europeus, promotores, agentes e beneficiários do dito tráfico, apresentem desculpas formais pelo seu passado iníquo e paguem vultosas indemnizações aos descendentes dos escravos levados à força para o Novo Mundo (ver Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas).

O caso de Francisco Félix de Sousa e a natureza do tráfico de escravos no Daomé torna evidente quão simplória e maniqueísta é esta visão da História: não podendo negar-se que Portugal teve papel central nesse infame comércio, a verdade é que os brasileiros descendentes de escravos trazidos do Daomé que pretendessem obter indemnizações dos descendentes dos traficantes deveriam dirigir-se, não ao Governo português, mas aos brasileiros que descendem dos negreiros de Salvador da Bahia e aos habitantes do actual Benim que descendem de Francisco Félix de Sousa, do seu sogro, do rei Guezo e dos muitos outros daomeanos que capturaram e venderam os seus irmãos como escravos, ou que, de algum modo, dele tiraram proveito (serão a maior parte, já que os escravos eram a única “exportação” daquela região).

A Porta do Não-Retorno: monumento às vítimas da escravatura em Ouidah

“Sem imperialismo nem violência”: O mito do luso-tropicalismo

Tão equívoca como a ideia de que os portugueses de hoje devem pagar indemnizações pelo tráfico transatlântico de escravos e de que Portugal se conta entre as mais iníquas nações, é a ideia de que a expansão e colonização portuguesa foi a mais humana e suave. Esta perspectiva, a que foi dado o nome de “luso-tropicalismo” teve como mais notório promotor o ensaísta, historiador e antropólogo brasileiro Gilberto Freyre (1900-1987).

Gilberto Freyre, em 1945

Numa conferência proferida no Instituto Vasco da Gama, em Goa, em 1952, Freyre elogiou a “Índia Portuguesa e o Brasil [como] exemplos do que alguém já denominou Pax Lusitana. Paz diferente da romana e mesmo da britânica. Paz animada pela capacidade, única no português, para confraternizar lírica e franciscanamente com os povos dos trópicos, para amar a Natureza e os valores tropicais, para dissolver-se amorosamente neles, sem perder a alma ou o sentido cristão da vida […] O português soube em tempo extraeuropeizar-se e tropicalizar-se ele próprio. Europeizou e latinizou, e não apenas cristianizou, povos tropicais. Ele próprio, porém, em vez de rigidamente europeu ou imperialmente ibérico, extraeuropeizou-se e tropicalizou-se desde o início das suas aventuras ultramarinas, amorenando-se sob o sol dos trópicos ou sob a acção do requeime da mestiçagem tropical. Confraternizou com os povos de cor, em vez de procurar dominá-los do alto de torres como que profilácticas, onde raça e cultura imperialmente europeias se mantivessem misticamente puras. Assimilou desses povos novos valores que salpicaram de orientalismos, americanismos, africanismos o próprio Portugal, dando à cultura e, em certas áreas, à própria gente lusitana, uma espécie de vigor híbrido […]”. Segundo Freyre, a cultura portuguesa teria “nascido com a vocação de ser mais tropical que europeia: de harmonizar a Europa com os trópicos, sem imperialismo nem violência”.

Hespanha alerta contra o risco de confundir a “alegada tendência portuguesa para a colonização informal e uma natureza lusitana especialmente amável ou cordial” e defende que “as formas ‘suaves’ de colonização abundantes na expansão informal portuguesa nem sempre foram assim tão doces, nem têm a ver com uma característica particular da genética ou do temperamento dos portugueses” e lembra que o mundo da expansão portuguesa foi “um mundo reciprocamente hostil e muito violento”.

No caso concreto de Goa, Hespanha mostra como a hierarquia social dependia da cor da pele e dos vínculos à metrópole e caracteriza assim a atitude dos portugueses reinóis e seus descendentes: “jactância e prosápia, fascínio pelo trem de vida ‘distinto’, mania das grandezas e da ‘reputação’, desprezo do trabalho manual e das ocupações ‘vis’, uso de comitivas de escravos como sinal de prestígio; mas, ao mesmo tempo, um oportunista esquecimento de tudo isto quando apertava a necessidade de sobrevivência”.

Mapa de Goa em Histoire générale des voyages (1750), de Antoine François

Lembra Hespanha que “as descrições da cultura portuguesa no Oriente são quase unânimes ao destacar, por um lado a sua prosápia quanto à família e nação portuguesa e, por outro, o seu preconceito quanto aos habitantes locais e a forma altiva e brutal como os tratavam”.

Esta hierarquia acabaria por ir esbatendo-se com o tempo, dando-se uma “progressiva ascensão dos naturais […] acompanhada da perda de poder dos descendentes, que culminou com a extinção do ‘exército da Índia’, já na segunda metade do século XIX”.

As pretensões aristocráticas dos reinóis nem sempre tinham grande sustentação, pois, como escreve Frei Sebastião Manrique (1590-1669), no Itinerário das missões, a maioria deles eram “homens foragidos e de vida airada”. Também Jan Huyghen van Linschoten comentou que a maior parte dos portugueses que se espalharam pelo Sudeste Asiático eram gentes que “não se atrevem a ficar na Índia por alguma maldade por eles cometida”.

Ruínas de fortaleza portuguesa em Chittagong (Chatigão, para os portugueses), hoje no Bangladesh

Nota final sobre a “essência” portuguesa

Aplicar a perspectiva essencialista à história – ou seja, presumir que a história de um povo pode ser explicada por um conjunto de características “essenciais” e imutáveis – é sempre tarefa arriscada e pode desembocar no reducionismo e na generalização abusiva. É questionável se a “jactância e prosápia, fascínio pelo trem de vida ‘distinto’, mania das grandezas e da ‘reputação’” são marcas “essenciais” dos portugueses e se têm afirmação mais forte entre as criaturas que habitam Portugal do que entre as que habitam a Dinamarca. O mesmo se aplica à proverbial capacidade dos portugueses para o “desenrascanço”, que, a ser verdadeira, poderá não ser necessariamente uma qualidade, mas um remendo para uma aversão “essencial” dos portugueses ao planeamento.

O livro de António Manuel Hespanha revela sólida pesquisa e reflexão madura e não cai na pompa e rigidez académica que inquina livros de natureza similar e que se diriam escritos mais para impressionar (ou intimidar) os outros especialistas da área do que para iluminar o leitor comum. Porém, ao não incluir um índice remissivo, Filhos da terra parece confirmar a aversão portuguesa à organização e sistematização – raros são os livros anglo-saxónicos sobre história que omitem esta utilíssima componente, mas quase todos os autores portugueses presumem que quem queira confirmar uma informação ou asserção ou recuperar um trecho específico do seu livro não tem outro remédio senão perder algumas horas a passar a pente fino as suas páginas.