Índice

Índice

Tendo Portugal sido um dos principais agentes da “primeira globalização” e tendo o Império Português abrangido territórios na América do Sul, África (de Marrocos a Moçambique) e Ásia (do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico até à China) e tendo os navegadores e comerciantes portugueses sido os primeiros europeus a estabelecer relações com territórios tão remotos como as Molucas ou o Japão, seria de esperar que houvesse vestígios da língua portuguesa em muitas línguas do mundo.

É a descoberta desse legado, numa “viagem por sete mares e 80 línguas”, a proposta de Palavras que o português deu ao mundo (Guerra & Paz), de Marco Neves, que se apresenta como tendo “sete ofícios, todos virados para as língua: tradutor, revisor, professor [na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas], leitor, conversador e autor [de vários livros sobre língua e gramática]” e ainda “pai, com o ofício de contador de histórias”.

Porém, se é certo que o roteiro de Palavras que o português deu ao mundo permite entrever paisagens pitorescas e inesperadas, a experiência não corresponde de todo ao prospecto da agência de viagens.

“Palavras que o português deu ao mundo”, de Marco Neves (Guerra & Paz)

Inglês

São 10 os contributos portugueses para a língua inglesa selecionados por Neves: “auto-da-fé”, “embarrass”, “fetish”, “lingo”, “marmalade”, “mosquito”, “palaver”, “sargasso”, “verandah”, “zebra”, embora Neves ressalve que a origem de “mosquito” tanto possa ser portuguesa como espanhola. Talvez fosse mais prudente não incluir “embarrass”, que parece ter vindo do italiano “imbarrazzo”, após fazer escala no francês “embarrasser”.

Sobre a “marmalade”, Neves afirma que “oferecemos a marmelada aos ingleses… A nossa palavra é baseada no ‘marmelo’ – e, como nestas coisas ninguém parece inventar nada, fomos buscar esse nome ao grego ‘melímelon’”. A informação é magra e não corresponde à verdade, como constatará qualquer português que, num restaurante ou numa mercearia da Grã-Bretanha, peça “marmalade”, pois ser-lhe-á apresentada, não uma conserva de puré de marmelo em açúcar, mas uma conserva de citrinos em açúcar (aquilo a que em Portugal se chamaria “compota de laranja”).

A “marmalade” inglesa

A palavra inglesa “marmalade” provém, com efeito, da palavra galaico-portuguesa “marmelada” (possivelmente com escala no francês), e começou por designar o doce de marmelo, datando o primeiro uso registado na língua inglesa de 1480. Porém, no século XVII o significado deslocara-se para o de conserva de citrinos, pelo que, a partir daí, quem, na Grã-Bretanha, queira marmelada no sentido português da palavra, terá de pedir “quince cheese” ou “quince paste”, sendo “quince” a palavra inglesa que designa o fruto da fruto da Cydonia oblonga, isto é, o marmelo.

A marmelada portuguesa

Em espanhol e francês também existem as palavras “mermelada” e “marmelade”, respectivamente, mas também nestas línguas o significado deixou de ser o de conserva de marmelo e passou a designar genericamente uma conserva de fruta – qualquer fruta – cozida em açúcar. Quem queira o equivalente à marmelada portuguesa terá de pedir, “dulce de membrillo” ou “pâte de coing”, consoante esteja em Espanha ou em França (sendo “membrillo” e “coing” as designações espanhola e francesa para “marmelo”).

Natureza-morta com marmelos, por Francisco de Zurbarán, c.1663-64

A palavra grega “melímelon” significa “maçã de mel”, o que pode ser considerado como publicidade enganosa, dadas as elevadas acidez e adstringência e a escassa doçura do marmelo, que só sob a forma de marmelada (ou outra conserva resultante da cozedura com açúcar) ganha alguma afinidade com o mel. Todavia, o sentido “maçã de mel” mantém-se na palavra latina “melimelum”, onde a palavra grega fez escala antes de chegar ao “marmelo” português.

Há duas “etimologias populares” para a origem da palavra “marmalade”, ambas envolvendo uma indisposição da rainha Maria I da Escócia e ambas sem qualquer fundamento: uma pretende que provirá de uma “pasta de marmelo” preparada para tratar a rainha do enjoo (“mal de mer”) durante uma viagem marítima; outra “etimologia” pretende que, padecendo a rainha de dor de cabeça – “Marie est malade”, teria dito a sua aia (em francês, vá lá saber-se porquê) – se curou ingerindo essa “pasta de marmelo”.

O marmelo é o fruto da Cydonia oblonga

Mais interessante do que simplesmente apontar que esta ou outra palavra passou de uma língua para outra, é saber a trajectória que seguiu e as mutações, de som, grafia ou significado que sofreu, aspecto que Neves costuma omitir – na verdade, abstém-se de providenciar explicação ou enquadramento para os exemplos que apresenta.

No caso de “verandah”, por exemplo, é instrutivo saber que terá vindo do português “varanda”, mas que não foi uma equipa de operários portugueses da construção civil a trabalhar em Leeds que a levou consigo. Foi na Índia sob influência portuguesa que ela entrou no hindi – é natural que seja nos climas tropicais que o uso deste elemento arquitectónico tenha mais voga – e foi ao hindi que os britânicos, que tomaram o lugar dos portugueses na Índia como potência europeia dominante, a foram buscar.

“Verandah” numa casa portuguesa, Goa

Vale a pena salientar que embora a Inquisição espanhola tenha queimado muito mais gente em autos-de-fé do que a Inquisição portuguesa, a palavra entrou no inglês por via portuguesa. Também não é muito prestigiante para Portugal que “palaver”, que vem do português “palavra”, designe em inglês “conversa inútil ou oca, tagarelice prolongada e enfadonha”, mas há que reconhecer que falar sem dizer quase nada é um desporto com muitos praticantes em Portugal – e este livro, e em particular o capítulo 24,“Galiza: Uma viagem do arco-da-velha”, é disso prova concludente.

“Auto-de-fé na Plaza Mayor de Madrid”, por Francisco Rizi, 1683

Nas considerações sobre a língua inglesa, agora já sem ligação ao português, Neves menciona a dicotomia “pig/pork”: “pig é o simpático porco. Pork é o simpático porco, mas morto e pronto a ser comido. As quintas têm pigs, mas à mesa comemos pork. Interessante, não é?”. É, com efeito, e é pena que Neves se fique por aqui e não explique as razões da não coincidência de nomenclatura entre o animal vivo e a sua carne, pois são reveladoras das peculiaridades da língua e da história inglesas.

Acontece que o par “pig/pork” é afim dos pares “cow/beef”, “calf/veal” e “sheep/mutton”, relativos a vaca, vitela e carneiro e respectivas carnes, e por trás deles há uma história de conquistadores e conquistados e de diferenças de classe social. A razão para esta dicotomia tem raízes em 1066, quando Guilherme, Duque da Normandia, desembarcou em Inglaterra com o seu exército. Guilherme era trineto do chefe viking Rollo, que fizera, em 911, um acordo com Carlos III de França, permitindo que os vikings se estabelecessem na Normandia (região cujo nome provém, precisamente, dos “homens do norte”). Guilherme era filho ilegítimo de Roberto I o Magnífico e subiu ao trono beneficiando da morte dos seus meios-irmãos legítimos e de vários outros candidatos e do clima de caos e violência que as crises sucessórias tinham instaurado no ducado. Consolidado o poder na Normandia, o apetite de Guilherme voltou-se para o trono inglês, que obteve após derrotar o recém-coroado rei Haroldo, na Batalha de Hastings, a 14 de Outubro de 1066.

Aspecto da Batalha de Hastings, na Tapeçaria de Bayeux, século XI

Neste interim, Guilherme deixou de ter como cognome “o Bastardo” e passou a ser “o Conquistador” (a agência de comunicação que tratou desta mudança merece que se lhe tire o chapéu) e os normandos, que, entretanto, tinham assimilado a língua e os usos franceses, tornaram-se na classe dominante em Inglaterra. Uma vez que os animais eram cuidados pela populaça anglo-saxã, mantiveram os seus nomes; já os senhores normandos, que não sujavam as mãos a tratar do gado e deste só conheciam a carne que lhe era servida à mesa, deram a esta os nomes dos animais em francês e estes, pouco a pouco, foram assimilados pela língua inglesa: “beef” (de “boeuf” = boi), “veal” (de “veel”, hoje “veau” = vitela), “mutton” (de “mouton” = carneiro).

É preciso ter presente que na Idade Média o povo, em Inglaterra ou noutro qualquer país europeu, subsistia com uma dieta à base de cereais e legumes, sendo a carne um luxo reservado às elites (ou a um ou dois dias de festa por ano). Até a carne de caça – pelo menos da caça de grande porte – era um privilégio das elites, como atesta o par “deer/venison”, em que “deer” designa o veado e “venison” (da palavra francesa “venaison” = “caça”) a sua carne.

Japonês

Entre as palavras que o japonês tomou do português, Neves menciona apenas cinco: “biidoro” (vidro), “furasuko” (frasco), “botan” (botão), “pan” (pão) e “igirisu” (Reino Unido) e desmente o mito, muito difundido, de que “arigatō” provém de “obrigado”, argumentando que os japoneses usavam arigatō muito antes de terem contactado com os portugueses. Poderia acrescentar-se que, sendo os relacionamentos sociais no Japão regidos por regras complexas e que a delicadeza no trato desempenha nelas papel fulcral, seria improvável que os japoneses tivessem esperado séculos pela chegada dos portugueses para que estes lhes fornecessem uma palavra para agradecer. Como não poderia deixar de ser numa sociedade que dá tanta atenção ao formalismo, o japonês prevê várias formas de agradecer, consoante as circunstâncias e os intervenientes.

“Bárbaros do Sul”, numa pintura de Kanō Naizen (1570-1616)

No capítulo sobre o Japão valeria a pena mencionar que a influência portuguesa se exerceu num período remoto e breve, essencialmente na segunda metade do século XVII. Mas como os portugueses foram os primeiros europeus (nanban = “Bárbaros do Sul”), a aportar ao Japão, é natural que alguns artefactos, produtos e usos correntes na Europa mas desconhecidos no Extremo Oriente entrassem na língua japonesa com palavras importadas do português.

“Bárbaros do Sul”, numa pintura de Kanō Naizen, c.1600

A tenpura – legumes ou mariscos envoltos em polme e fritos – foi, possivelmente, introduzida pelos jesuítas portugueses, que recorriam a este método culinário para variar a dieta durante os quarenta dias da Quaresma, em que se abstinham do consumo de carne – a palavra “tenpura” virá possivelmente de “ad tempora quadragesima”, a designação latina formal da Quaresma. Outra hipótese é que provenha de “tempero”.

Os contributos portugueses no vocabulário da área alimentar incluem, além de pan e tenpura, karameru (caramelo), kasutēra (a partir de “pão de castela”, uma espécie de pão-de-ló), konpeitō (confeito), marumero (marmelo). Também koppu (copo), tabako (tabaco) e karuta (carta de jogar) parecem provir do português, o que sugere que, além de termos incutido num povo de alimentação tradicionalmente frugal e saudável o hábito de comer doces, fritos e alimentos ricos em glúten, também os iniciámos em vícios como os copos, o tabagismo e os jogos de azar.

Mercadores portugueses, numa pintura japonesa do século XVI

Este período de influência portuguesa, exercido sobretudo por comerciantes e missionários, começou a desvanecer-se quando, em 1597, Toyotomi Hideyoshi, que reunificou o Japão após um período de revoltas e desordem, decidiu aumentar as restrições à difusão do cristianismo e fez crucificar em Nagasaki 26 cristãos, em 1597.

Os mártires cristãos de Nagasaki, numa pintura japonesa do início do século XVI

O shogunato Tokugawa, estabelecido em 1603, foi ainda mais restritivo: em 1620, interditou a prática do cristianismo, expulsou missionários e executou algumas centenas de cristãos. Em 1639, os portugueses, cuja margem de manobra tinha vindo a ser coarctada, foram definitivamente expulsos e o comércio do Japão com o exterior passou a ser mediado apenas através do minúsculo enclave holandês de Dejima, no porto de Nagasaki. Esta política de isolamento (Sakoku) teve fim abrupto em 1854, por pressão americana, e o Japão foi forçado a abrir-se ao mundo, o que fez com impressionante velocidade, inclusive em termos linguísticos. Como, por esta altura, a Grã-Bretanha era a potência mundial n.º 1, muitas das gairaigo (“palavras emprestadas”) que hoje fazem parte do japonês são de origem inglesa, o que foi reforçado pela ocupação americana no pós-Segunda Guerra Mundial e pelo poderio da cultura dos mass media americanos. Paradoxalmente, a palavra que designa em japonês o Reino Unido – “igirisu” – provém do adjectivo português “inglês”, ainda que “Ingurando” (Inglaterra) provenha de “England”.

Mas nada disto parece ser digno de nota para Marco Neves, cujo capítulo sobre o Japão é ainda mais esquelético e superficial do que é habitual no livro.

Membros da Primeira Embaixada Japonesa à Europa, enviada pelo shogunato Tokugawa, visitam a Exposição Internacional de 1862, em Londres, numa ilustração do Illustrated London News

A ausência de fundamento para o mito de que “arigatō” proviria de “obrigado” deve deixar-nos de sobreaviso em relação a pseudo-etimologias baseadas exclusivamente em coincidências fonéticas – estas têm de ser substanciadas pela história, pela geografia, pelas datas de primeiras ocorrências registadas das palavras e pelo bom senso. De outro modo, quem escute uma conversação em japonês e perceba que muitas frases terminam com algo que soa como “né?” e apure que o “ne” japonês tem o significado de “não é?”, no mesmo sentido em que os lusófonos o usam na linguagem coloquial (para solicitar, retoricamente, a anuência do interlocutor), poderia ser levado a concluir que o japonês importou a palavra do português do Brasil.

Laranjas (doces e amargas) e cajus

O capítulo 9, “Roménia: que sabor tem o nome de Portugal?”, aborda o desconcertante facto de vários povos da bacia mediterrânica e do Médio Oriente designarem a laranja por um nome muito próximo da palavra “Portugal”. O nome para laranja usado no português e outras línguas da Europa Ocidental provir do árabe “naranj” (que por sua vez teria origem no persa e no sânscrito), mas que, enquanto os árabes apenas usam “naranj” para designar a laranja amarga, designando a laranja doce por “burtuqala”. Neves explica esta divergência assim: “nós os portugueses, gulosos como somos, lá andámos pelo mundo à procura de especiarias e doçaria. Encontrámos até uma forma de adocicar a laranja. Quando trouxemos o fruto para o nosso continente, muito povos decidiram que uma laranja doce é melhor do que uma laranja amarga e que nós, que lhe demos a conhecer esse fruto, merecíamos a honra de o baptizar”.

Natureza-morta com limões, laranjas e romã, por Jacob van Hulsdonck, c.1620-40

A explicação dada por Neves (formulada num tom que assume que o leitor terá cerca de 10 anos de idade) tem um fundo de verdade mas não é rigorosa: os portugueses não “encontraram uma forma de adocicar a laranja”, trouxeram da China a variedade doce da laranja que lá era cultivada (ver A geografia que se esconde sob a língua).

Natureza-morta com laranjas, limões e rosa, por Francisco de Zurbarán, 1633

Já que se fala de fruta, Neves poderia ter incluído um contributo português, na qualidade de intermediário, para o vocabulário de várias línguas europeias: a palavra portuguesa “caju”, que designa o (falso) fruto (e a respectiva castanha) das árvores do género Anacardium, originárias das Américas Central e do Sul, provém do tupi “acayu” e deu, por sua vez, origem a “cashew” em inglês, “kaschu” (ou “cashew”) em alemão e “kasju” em sueco.

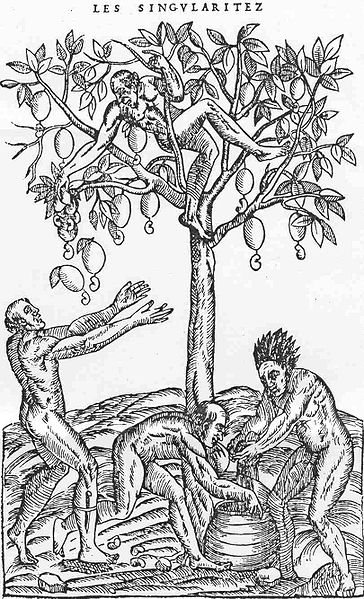

Primeira ilustração conhecida que representa um cajueiro, por André Thevet, 1588

Uma lança na Maldivas e um bom dia em Curaçau

No capítulo 15, “Maldivas: Uma prima do português”, revela-nos uma “surpresa” sobre o divehi, a língua das Ilhas Maldivas: faz parte das línguas indo-europeias! dada a proximidade do subcontinente indiano às Maldivas e tendo os habitantes do arquipélago origem na Índia e do Ceilão, esta afinidade linguística é tão inesperada como a que une o islandês ao norueguês e ao dinamarquês.

Neves menciona apenas duas palavras no divehi que têm origem portuguesa – “mēzu” (mesa) e “lonsi” (lança) – e são as mesmas duas que surgem no artigo da Wikipedia de língua inglesa sobre o divehi.

Thudufushi, uma das ilhotas que compõe o atol de Ari, no arquipélago das Maldivas

O capítulo 22, “Curaçau: Uma língua portuguesa nas Caraíbas?” é dedicado ao papiamento, um crioulo falado nas Caraíbas Holandesas – Curaçau, Aruba e Bonaire – e que tem cerca de 340.000 falantes. Dir-se-ia uma mescla de português e espanhol, com contributo de vocabulário holandês, e as suas semelhanças com os crioulos da Guiné-Bissau e Cabo Verde levam a crer que terá tido origem nos crioulos da África Ocidental, embora também haja quem reivindique uma influência dos judeus de origem portuguesa, uns provenientes do Brasil e outros vindos de Amesterdão, onde se constituíra uma importante comunidade de judeus sefarditas, fugidos às perseguições que lhes foram movidas em Portugal e Espanha na viragem dos séculos XV-XVI.

Como o português e espanhol têm muito em comum, é quase impossível destrinçar as contribuições de um e de outro para o papiamento. O “bom dia” – “bon dia” – parece vir do português, não do espanhol, mas o “obrigado” – “danki” – já tem marca holandesa (“dank je”, pronunciado como “dank iâ”).

Porto de Willemstad, Curaçau: O papiamento poderá ser, substancialmente, de origem portuguesa, mas esta arquitectura tem marca holandesa

Um livro peo

Palavras que o português deu ao mundo é um livro afectado por várias incongruências estruturais, que começam na apresentação física: o seu formato 15 x 23 cm e as suas 239 páginas sugerem uma obra com alguma substância, mas o espaçamento ultra-arejado do texto e as margens generosas – que sugerem uma obra vocacionada para público infanto-juvenil – acabam por fazer com que a maior parte do livro esteja preenchido com ar.

Este não é um problema específico de Palavras que o português deu ao mundo, mas do actual meio editorial português, em que todos os livros fazem a figura da rã da fábula, que queria parecer um boi. Ter uma aparência imponente parece ser um requisito que os editores consideram indispensável para a sobrevivência na selva que são os escaparates das livrarias e, sobretudo, dos hipermercados, que representam uma fracção crescente das vendas (em declínio). Quem mais se ressente desta luta pela visibilidade na implacável selva das grandes superfícies são as florestas, que são dizimadas para produzir livros que têm o dobro do volume de papel necessário a acomodar confortavelmente o seu conteúdo. No meio editorial português, o lema é “Big is beautiful” e o formato livro de bolso tornou-se tão obsoleto quanto o rolo de papiro.

Os livros de “baixa densidade” são a espécie dominante nos locais de venda de livros em Portugal – em particular nos hipermercados e nas estações de correios –, mas é menos frequente encontrar livros em que o conteúdo está tão distante do título que o leitor pode perguntar-se se não terá ocorrido uma troca de capas na tipografia. Em Palavras que o português deu ao mundo, a parte que corresponde efectivamente ao título do livro e à apresentação na contracapa poderia ser arrumada em meia dúzia de páginas, já que os contributos do português para as línguas do mundo listados (mas, na maior parte dos casos, não explicados nem contextualizados) por Marco Neves se resumem a uma dezena de palavras em inglês, cinco em japonês e duas em divehi, mais a palavra que designa a laranja numa dezena ou duas de línguas e uma parte substancial do papiamento, um crioulo falado por 340.000 pessoas.

A ser assim, só pode concluir-se que o português é muito pouco relevante nas línguas do mundo e, portanto, Marco Neves viu-se forçado a preencher as restantes 97% das páginas com notas soltas sobre as peculiaridades das línguas do mundo. O leitor, embora desiludido por o livro não tratar afinal do tema enunciado no título, poderia pensar em aprofundar conhecimentos sobre um tema não menos fascinante, sobre o qual já foram escritos muitos livros de excelente nível (Neves menciona e recomenda alguns deles). Porém, também essa possibilidade é desbaratada, devido à abordagem superficial, descontraída e coloquial, que se diria direccionado ao público infanto-juvenil.

A toada informal e ligeira e a baixíssima proporção entre conteúdo e excipiente aproximam Palavras que o português deu ao mundo dos muitos milhares de vídeos amadores sobre curiosidades linguísticas que pululam no YouTube, mas de um livro espera-se mais densidade e mais sólida estruturação. Ou será o futuro do livro ficar parecido com uma colecção de posts avulsos num blog e irá o seu discurso emular o dos YouTubers de sucesso?