Índice

Índice

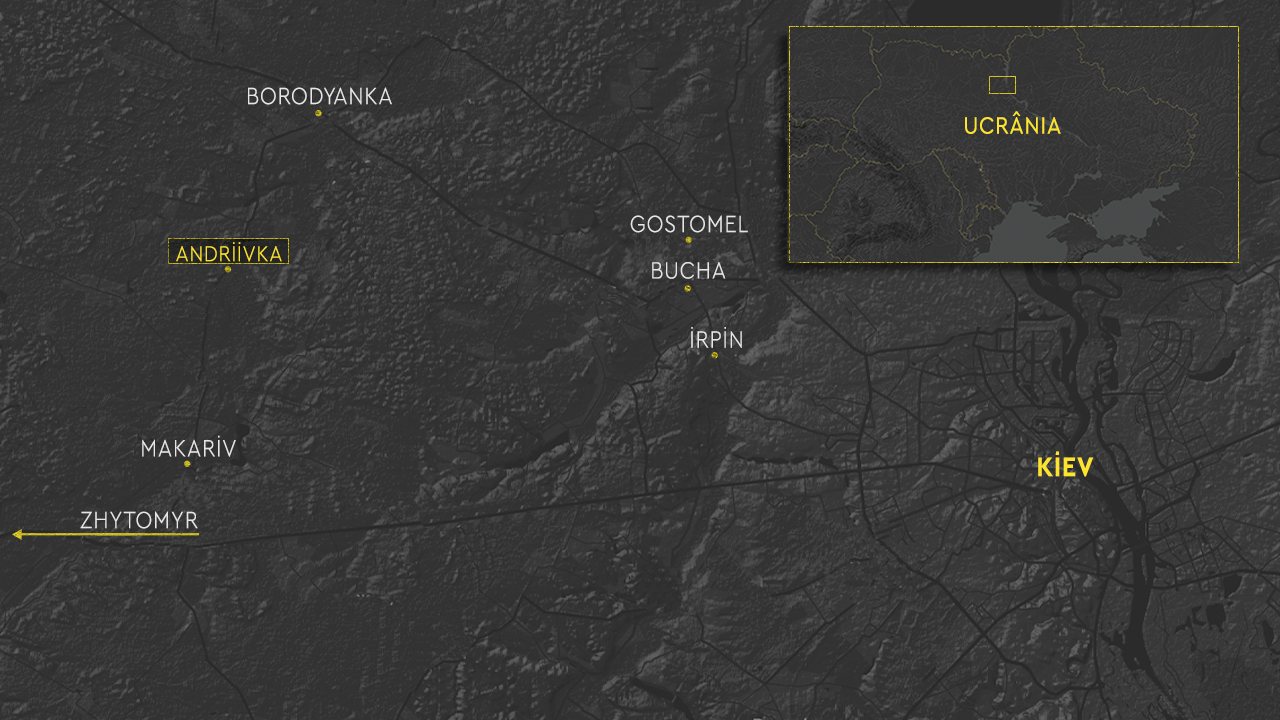

Andriivka não foi uma primeira opção para as tropas russas. Passaram por lá, sem parar, a caminho de Kiev, dois dias após o início da guerra. Era uma coluna militar grande — quem a viu diz que tinha mais de duzentos veículos. Nessa altura, os russos ainda não sabiam que teriam de voltar, em grupos pequenos.

A pequena aldeia, de dois mil habitantes (hoje terá uns 800), fica a pouco mais de 70 quilómetros do centro de Kiev, o que hoje em dia equivale a mais ou menos uma hora e meia de carro por pontes e estradas a serem reconstruídas, check points e paisagens cheias de tanques queimados.

Quando a primeira coluna por ali passou, conta Andrii Kazmirchuk, que tem estado a ajudar os tios a limpar o quintal, não houve grandes episódios de violência. Vitalii Sherkasov, um dos responsáveis pela defesa territorial, conta que nesse dia 26 de abril houve ainda uma outra coluna a passar e que no dia seguinte veio uma outra de grandes dimensões. Viriam pela estrada de Zhytomyr, sempre na direção de Kiev.

Nessa altura, muitos ucranianos aproveitaram para tirar fotografias e fazer vídeos das forças russas a passar. Num dos casos, os militares ter-se-ão apercebido, pararam e dispararam contra uma porta de madeira. Andrii conta que uma mulher ficou ferida e várias crianças começaram a chorar. Poderia ser só um aviso sobre fotografias, mas não era. Num outro momento, os russos terão lançado um ataque sem motivo aparente: “À saída da rua principal havia um lar e ia a passar um homem com deficiência, que se tentou esconder, e eles mandaram uma bomba só por diversão. O homem acabou por morrer horas depois”.

Depois do bloqueio ucraniano às portas de Kiev, uma parte das colunas que por ali passaram foi regressando, aos poucos. Alguns acabaram mesmo por se fixar em Andriivka, aldeia que fica no distrito de Kiev, próxima da cidade de Borodianka, também destruída pelas forças russas.

Os primeiros que chegaram não entraram logo em força nos quintais. Só quando o segundo grupo apareceu é que derrubaram as vedações com os tanques — foi a partir daí que se passou a contar as pessoas de manhã e à noite, a fiscalizar (e a roubar) os telemóveis, a restringir os movimentos de quem lá vivia e a ocupar casas. Estávamos a 28 ou 29 de fevereiro — as datas são pouco claras para quem esteve um mês em cativeiro, um mês em que se perderam vidas e casas. No início de março, a ocupação estava totalmente consumada. O controlo não era uniforme em toda a aldeia — estava dividida, com umas zonas controladas por oficiais russos e outras por soldados oriundos da Chechénia e de regiões russas próximas da fronteira com a China.

Estes últimos subvertiam muitas vezes as regras impostas pelos próprios militares: por exemplo, regressavam a casas que já tinham sido revistadas só para roubar. Além disso, andavam bêbados nas ruas e disparavam contra animais, contam os moradores. Há até quem diga agora ter tido alguma sorte por ter ficado numa área controlada pelos oficiais russos e não pelos chechenos, por serem menos selvagens. Mas tudo é relativo: no caso de Vitalii foi um desses oficiais de Moscovo que tentou violar a sua filha.

Houve vários casos de violação e morte. “Quando desocuparam a aldeia, encontrámos à volta de 30 pessoas enterradas em valas comuns”, conta Vitalii. Um dos corpos era de Anton Ischenko, de 23 anos, membro da defesa territorial. Logo nos primeiros dias, os russos entraram em casa de Anton e descobriram a identificação militar dele. Espancaram-no violentamente, explica Vitalii: “Partiram-lhe a cabeça com a coronha das armas”. Depois, levaram o corpo para a rua e “dispararam contra ele”.

A irmã mais nova de Anton foi uma das muitas mulheres violadas nos 30 dias de ocupação russa. Oficialmente, não se sabe quantas serão porque as vítimas não querem falar. “Não é possível falar com elas, não querem encontrar-se com ninguém”, diz Vitalii.

No total, segundo o responsável da defesa territorial, cerca de dez pessoas da aldeia terão colaborado com os russos neste período. Um deles, um padre, foi entretanto preso pelos serviços de segurança da Ucrânia: “Era do patriarcado de Moscovo e recebia as colunas deles com uma cruz”.

O Observador esteve vários dias em Andriivka e reconstitui como foi a vida na aldeia sob comando russo durante um mês: entrevistou vítimas, entrou nas casas que foram ocupadas, fotografou valas que estavam preparadas para receber cadáveres e filmou a escola que serviu de quartel-general das forças russas. Esta é a história do dia a dia numa aldeia ocupada pelos militares enviados por Vladimir Putin.

Quando os russos chegaram, uma família de 10 fugiu para a cave

A guerra começou no dia 24 de fevereiro na Ucrânia e três dias depois na casa de Tetyana — e custaria a vida a 11 jovens que conhecia.

Logo no sábado, dia 26, ela e a família foram dormir a casa dos sogros, ali ao lado, mas tudo começou a complicar-se: deixou de haver gás e Maryna, a sogra, contou que viu os ocupantes “com lanternas vermelhas a andar pelo quintal, nem os cães ladravam”: “Os russos simplesmente vagueavam pelo quintal”. Foi também por isso que, no dia seguinte, a sogra, o sogro, o marido, a filha e o genro de Tetyana decidiram que era hora de irem para um sítio que os abrigasse do que aí vinha.

O local mais seguro que encontraram foi a cave de Tetyana. “A nossa ‘mãe’ ficou sentada 14 horas, depois tinha dificuldade em sair, coitada. Estava com problemas motores por causa daquele frio todo”, conta esta enfermeira em Borodianka — cidade a menos de 15 km e que também esteve sob o controlo russo. Foi nesse dia que passou pela estrada a primeira coluna militar russa — a aldeia ainda não estava tomada — e os militares vagueavam por ali “todos bêbados”: “Queriam fumar, estavam zangados”.

▲ Vista aérea da casa de Tetyana, de Oleksander e de Maryna

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Para a cave, que é maior e de construção mais recente do que as outras da aldeia, Tetyana levou tudo o que podia para enfrentar as baixas temperaturas: “Trouxemos tudo das camas. As almofadas, os cobertores”. No total, chegaram a estar dez pessoas naquele compartimento. Na porta escreveram a palavra “pessoas”, para que os ocupantes não os atacassem.

Quando os russos se fixaram na aldeia, as coisas pioraram. “Eles vinham aqui todos os dias, duas vezes — de manhã e à noite — para nos controlar. Chegavam, batiam ao portão, nós saíamos e dizíamos que não estávamos armados e não éramos perigosos”. Uma das principais preocupações da família era evitar que a filha mais nova fosse violada, como aconteceu a muitas outras mulheres que hoje têm medo de falar. Quando precisava de sair da cave, seguia um ritual. “Ela vestia calças e o lenço e o casaco da avó e esfregava-se na vaca. Era assim que a tentávamos salvar, para não ficar atraente para eles”, conta Tetyana.

A família ficava na cave de manhã à noite, com pouca comida e em condições desumanas: “Eu tinha umas meias que não tirava, não havia água, não dava para nos lavarmos, era horrível. Não lavei a cabeça durante dez dias. Os nervos eram gigantes”.

Além do stress, havia o frio. A enfermeira aquecia garrafas de água para tentar manter a sogra quente. “Sei lá o que eu não fazia! Ainda por cima estava gelo, lembro-me de haver um pouco de neve. Acho que foi no dia 6 que caiu neve”.

Tetyana tinha na cave um grande quadro religioso da sua sogra e rezou mais em poucos dias “do que na vida inteira”: “Nunca rezei tanto nos meus 52 anos, é mesmo muito assustador. Uma coisa era se alguém dissesse ‘espera mais dois diazitos e os nossos vêm libertar-vos’; outra é estar sentado e não perceber como nem quando tudo ia acabar”. E o que mais lhe custava era pensar nas filhas.

Rezar era das poucas coisas que podia fazer durante grande parte do tempo. Até dia 14 nunca saíram da cave por grandes períodos: “Nós ainda saíamos um bocadinho para espreitar o que se passava, mas eles estavam sempre a disparar, a disparar”. Saíam até ao quintal quando conseguiam. E, se fosse mesmo preciso passar a porta, precisavam de cumprir uma exigência dos russos: pôr no braço uma fita branca.

“Eles chegaram a dizer-nos para nem nos passar pela cabeça sair para a rua, para o quintal”, explica o marido, Oleksander, um motorista de 52 anos. Tetyana conta que não se atreviam a ir à casa de banho que têm atrás do celeiro — entretanto destruído. A sogra chegou mesmo a passar um dia e meio sem ir à casa de banho, por medo. Descreve que utilizavam um local ao pé da vaca: “Desculpem estes detalhes, mas isto é a vida, é a nossa dor.”

“Tomar banho ainda era o menos, agora as outras coisas… a minha sorte é que eu tinha toalhitas húmidas e a ‘mãe’ usava fraldas, tinha-lhe comprado ainda antes da guerra, porque ela anda de muletas. Eram condições desumanas. Ninguém tinha vergonha de ninguém…”, continua a enfermeira.

Cozinhar também era um desafio. Maryna tinha um pequeno fogão a lenha no quintal e de vez em quando ia lá meter umas batatas, mas os russos começavam a disparar e ela fugia: “Quando conseguia voltar, a panela tinha queimado. Não havia gás nem luz, aquilo era com lenha.” Mas, acrescenta, também já nem tinham grande fome.

Num dia, durante um bombardeamento, a vaca que a família tinha junto ao celeiro acabou por morrer. A 7 de março, um outro ataque destruiu a lateral da casa principal, fazendo um buraco até dentro da casa de banho. A família decorou bem esse dia em que a sua casa começou a ser destruída com mais intensidade. Em novembro tinham feito obras, porque queriam melhorar a sua vida, “pelo menos um bocadinho”. “As filhas estavam a pensar em casar, ter filhos, já tinham comprado a cama para elas com o seu próprio dinheiro e agora está lá tudo destruído. Mas, pronto, o importante é que sobrevivemos. Estava na cave e só pensava ‘Oh meu Deus, só quero que fiquemos vivos, não quero mais nada’”, lembra Tetyana.

“Pelo menos estamos a caminhar para o verão, imaginem o que é dormir naquela casa fria, sem janelas, sem nada. As pessoas não têm absolutamente nada, ardeu tudo. A casa e o pão”, remata, garantindo que a caixa de alimentos que os russos deram à sua sogra — os restantes recusaram sequer recebê-la — não foi nem será para ninguém ali comer. “Ainda a temos, fica para a História”.

Já Maryna, uma reformada de 78 anos, ainda hoje pensa no dia em que os invasores partiram tudo, antes de se irem embora e retirarem da aldeia. “Não queriam desistir disto. Quando entraram na nossa casa e falaram ao telemóvel, eu estava sentada na cave e conseguia ouvir tudo. Falavam com os familiares deles e choravam imenso. Diziam ‘fomos enganados’”.

Heorgii rastejou e pediu para não dispararem. Dispararam

No primeiro dia da invasão, os tiros chegavam sem alvo definido. Assim que sentiu que a sua casa foi atingida, Heorgii rastejou até à porta e gritou: “Não disparem, há uma criança em casa!” Do outro lado, em resposta veio um novo disparo, para a fechadura: “A bala passou por cima da minha cabeça”.

Depois disso, entraram em sua casa militares que pensa serem do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa e confiscaram, de forma agressiva, os telemóveis. Depois disso, a vida tornou-se um inferno. Nem ele, nem a mulher Natalia, nem o filho Mikhailo, de 7 anos, podiam sair à rua. Felizmente, não foram obrigados pelos militares a deixar a sua casa e o engenheiro civil de 43 anos associa essa atitude menos violenta ao facto de serem patentes mais altas e não soldados: “Aqui, estavam engenheiros. Do outro lado da rua era completamente diferente, para ali já estavam os chechenos, que eram mais agressivos. Eles tinham os seus postos de controlo, nem falavam entre eles”.

Ainda que naquela parte da rua os militares lhes levassem pão e água — “nós também não podíamos ir aos poços” — os dias pareciam uma eternidade. “Estar os três sentados era assustador. Mas depois, quando decidimos ir para a cave, para estarmos mais seguros, perguntei aos vizinhos se podíamos ficar com eles. Tornou-se menos assustador e mais fácil psicologicamente”, diz, adiantando que as regras começavam a ficar interiorizadas e que nem sequer se perguntava nada aos militares no dia-a-dia.

▲ Vista aérea da casa de Heorgii, de Natalia e do filho Mikhailo

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Muitas vezes, porém, eram os próprios militares a subverterem as regras impostas desde a chegada. “O que é engraçado é que eles entraram no primeiro dia, meteram o lençol branco na porta, que significava ‘ok, vocês já foram verificados, mais ninguém vai entrar aqui’. Mas depois chegavam uns putos quaisquer, com uns 20 anos, perguntavam pelo dono de casa e voltavam a questionar ‘Já esteve aqui alguém? Abre a porta’ e lá entravam, sempre com a arma na mão”.

Faziam-no para tirar proveito da situação em que as famílias estavam, mas nem sempre estas se calavam. Uma vizinha, conta Heorgii, chegou mesmo a chamar um “comandante russo” quando recebeu uma destas visitas após a verificação inicial: “Depois vieram militares de um lado, militares do outro, portanto eles agarraram em três idiotas, dos militares russos mesmo, e disseram ‘O que é que vocês andam a fazer?’ E eles pediram desculpa. O que lhes aconteceu, não sei”.

Esta família não perdeu ninguém diretamente — o cão desapareceu e ainda não se sabe o que lhe aconteceu —, mas teve de lidar com a morte: a vizinha da frente viu o marido morrer. “Chamava-se Ihor e foi morto no dia 13 de março, quando começaram disparos fortes”. Uma outra mulher que vive na casa ao lado, ainda mais próxima, não resistiu a um ataque cardíaco. Heorgii ajudou a enterrar o corpo, mas tudo teve de ser feito muito rapidamente, porque não podia correr o risco de estar fora de casa durante períodos longos. Depois da libertação da aldeia, o corpo da vizinha já foi levado para o cemitério, conta.

Durante a ocupação, a casa de Heorgii foi usada sobretudo para guardar munições. “Aqui neste quintal havia imenso armazenamento. Ficou ainda aqui uma caixa”. Esse terá sido um dos motivos pelos quais, antes de saírem, os russos destruíram a sua casa.

Olena usou álcool para evitar que violassem a filha

Na cozinha de sua casa, Olena tentou a todo o custo salvar a filha distraindo um oficial russo:

— Tu tens uma filha muito linda, bonita. Onde está a tua filha, onde está a tua Eva?

— Ela está na cave, abrigada.

— Chama-a que eu quero falar com ela!”

Olena tentava ser amável e distrair os ocupantes: “Talvez eu possa fazer-vos comida, vocês devem estar cansados”. Quando disse isto, ouviu um grito do oficial: “Não quero nada de ti, puta!” Ainda assim, insistiu, conta ao Observador o seu marido, Vitalii Sherkasov, que ainda hoje fica emocionado ao lembrar-se da história — Vitalii, 56 anos, responsável pela defesa territorial, estava escondido na floresta a controlar a movimentação dos ocupantes e sabia que se fosse apanhado era morto. O oficial exigiu um vodka a Olena, mas os russos já tinham bebido todas as garrafas. Sem vodka, o oficial chamou o soldado que estava na casa e que veio a correr, trazendo-lhe uma garrafa de vinho: “Ele bebeu-a toda. A minha mulher conta que o fez de forma rápida, bebendo do próprio gargalo. E, no fim, exigiu mais uma. Após a terceira garrafa, simplesmente adormeceu em cima da mesa”. Outros oficiais carregaram-no até à sauna (hoje destruída) que ficava ao lado da casa. Era aí que os militares russos preferiam dormir, para conseguirem estar atentos a todos os barulhos da noite e a uma possível ofensiva ucraniana, que os assustava. A estratégia de Olena tinha funcionado desta vez, mas não sabia até quando. Foram cerca de dez dias de pânico.

▲ Vista aérea da casa de Vitalii Sherkasov e da sua mulher Olena. Viviam aqui com a sua filha de 19 anos, a sogra e o cunhado

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

“Pai, o Putin declarou guerra à Ucrânia. Vou para a aldeia ter com a mãe”. Quando Vitalii recebeu a chamada da filha mais velha às 4h da manhã do dia 25 de fevereiro estava longe de imaginar o sufoco em que a sua vida se haveria de transformar. Um sufoco que se começou a desenhar uma hora depois dessa ligação, quando se inciaram as explosões em Kiev, onde estava. “Aí, percebi que era verdade”. E decidiu também pôr-se a caminho de Andriivka com a filha mais nova.

O trajeto que habitualmente fazia numa hora, demorou seis: “As estradas estavam todas destruídas, além de que havia uma quantidade enorme de carros a sair da capital”. Na realidade, quem estava a pé conseguia abandonar a cidade mais rapidamente do que quem tentava escapar de carro. A viagem servia apenas para deixar a filha num lugar mais seguro, porque Vitalii ainda tinha de regressar a Kiev, para terminar um trabalho e pagar aos funcionários da sua empresa. Foi já depois disso tudo que voltou de vez para Andriivka — a viagem começou às 19h e só terminou às 2h da manhã.

Na manhã seguinte, quando viu o presidente da junta, aproveitou para lhe fazer a pergunta que todos os ucranianos tinham na cabeça: “Toliya, o que vamos fazer agora?”. Vitalii tinha noção de que não haveria outra força para defender a aldeia, se não os homens da terra — muitos voluntariaram-se para combater o inimigo, mas só 25 tinham armas. Foi com essas pessoas que se formou uma equipa, sendo que pediram logo armamento para equipar os voluntários desarmados. “A partir daí, e até dia 27, andámos a capturar os sabotadores e controlávamos a organização da aldeia, porque já tinham ocorrido situações de vandalismo por parte de ucranianos. Obviamente, existem muitas pessoas boas, mas existe aquela percentagem pequena de pessoas más em qualquer aldeia, qualquer cidade, qualquer país, qualquer comunidade”.

Vitalii assumia assim alguma responsabilidade na hierarquia da defesa territorial da aldeia, logo a seguir ao presidente da junta. No dia 26, passaram por ali duas colunas russas que não pararam; no dia 27 uma terceira, grande; e no dia 28 outra — terá sido neste dia que começaram fixar-se. Enquanto isso, a equipa de Vitalii controlava já à distância as movimentações: metade vigiava durante o dia, a outra metade à noite. No início, quando fazia vigia de dia, ainda conseguia ir dormir a casa, porque os russos temiam circular à noite; mas, a partir do momento em que a última coluna se fixou na aldeia, isso deixou de ser possível. A sua casa foi a primeira a ser revistada e recebeu logo uma mensagem da filha mais nova: “Pai, não regresses para casa, aqui estão à tua procura”.

Quando os militares russos chegaram a casa dele, encontraram a mulher, a sogra (já com muita idade, sem mobilidade), a filha, de 19 anos, e o cunhado. “Era como se fosse uma inspeção, entraram rapidamente dentro de casa. Na altura, a minha mulher e a minha filha estavam abrigadas na cave. Eles abriram a porta e disseram que se não saíssem mandavam lá para dentro uma granada. Aí, ela começou a gritar que lá havia apenas mulheres e saíram para a rua”, conta Vitalii, explicando que depois disso seguiu-se a revista à casa. “Encontraram os meus walkie talkies, que estavam a carregar, encontraram o retrato de Róman Shukhevych [político que liderou a Organização dos Nacionalistas Ucranianos], de Konovalets [antigo político, militar do movimento nacionalista ucraniano e líder] e de Stepan Bandera [ícone do nacionalismo do país, acusado pelos russos de ser nazi]. Além disso, encontraram a minha bandeira, que me foi oferecida por reconhecimento do meu trabalho voluntário em 2014”. Foi aí que começou o inferno da família. “Eles pensaram: ‘Encontrámos uma família de banderites [apoiantes de Bandera]’”. Tentaram obter mais informações de Olena:

— Onde é que o teu marido está escondido?

— Ele está em Kiev.

— Então e estes walkie talkies?

— Foram os rapazes da defesa terrestre que nos deram para nós os carregarmos.

— Onde estão esses rapazes?

— Não sei.

As ameaças eram constantes: era levada para o exterior da casa e os russos disparavam sobre a sua cabeça. Também insinuavam que queriam violar a sua filha de 19 anos. Mas nem assim recebiam as informações que queriam. Só uns vizinhos que lhes disseram que viram Vitalii a correr com uma espingarda pelas redondezas: “É verdade, eu corria aqui com a metralhadora porque nós vigiamos as casas depois de termos a informação de que em algumas casas abandonadas poderiam lá estar os ocupantes”.

Nas primeiras noites de ocupação, Vitalii e os outros elementos da equipa foram para a floresta para poderem escapar aos russos. Um dia, Vitalii ainda chegou a pensar em ir ver como estavam as coisas na sua casa porque lhe disseram que a coluna já não estava ali estacionada, mas desistiu. E ainda bem, porque eles só tinham colocado os tanques nos quintais, mas permaneciam na aldeia. Graças a uns arbustos na floresta, os drones russos não detetaram Vitalii nem os restantes elementos — estiveram ali durante um dia. Depois mudaram-se para um aldeia vizinha e faziam a monitorização a partir de lá.

Os primeiros dias de ocupação foram logo de destruição e morte. “Após eles terem cercado a aldeia, entravam nas casas, encontravam os homens mais jovens — não tocavam nos idosos — e despiam-nos até estarem completamente nus. Verificavam se tinham nódoas negras nos cotovelos, nos joelhos e no peito. Analisavam os documentos, procuravam armas”. Anton foi uma das vítimas: “Tinha 23 anos e um ano antes da guerra tinha acabado o recrutamento de Desna, como comdutor de tanques. Encontram em casa dele a identificação militar, tiraram-no da cave, levaram-no para o exterior e mataram-no”.

Foram oito dias de terror na casa de Vitalii, até que uma granada matou a sogra e permitiu que o resto da família fugisse. Tudo aconteceu no dia 8, quando o anexo começou a arder: “Os oficiais esconderam-se dentro dos tanques, enquanto os soldados foram para as trincheiras que tinham cavado”. A granada que provocou tudo aquilo foi atirada para o quarto onde a sogra de Vitalii estava deitada. “O meu irmão tinha levado a minha mulher e a minha filha para a cave de manhã, antes de começar o tiroteio, e tinha voltado a entrar em casa”, conta Vitalii. Naquele momento, a casa saltou, desmoronou-se, com partes do tijolo a cair. A sogra fora projetada para fora da cama e ele ainda a tentou levar para o quarto do meio. “Depois, correu rapidamente para ir buscar a minha mulher. A Olena só gritava ‘mataram a minha mãe’”.

Quando perceberam que a casa iria arder, a família tapou o corpo com colchões e começou a tentar fugir, aproveitando que os russos ainda estavam escondidos. “Um soldado russo, porém, viu-os e tirou-lhes a chave. O meu irmão começou a gritar ‘Deixe-nos sair se não vamos todos morrer aqui’”. A resposta não veio logo, mas não tardou muito. O soldado correu até ao local onde estavam os oficiais e voltou passados uns 30 segundos: “Autorizaram-vos a sair, têm dois minutos para chegar até ali, a 150 metros, e virar. Mas se vocês não desenharem no carro a letra ‘V’, os nossos disparam contra vocês”. O irmão de Vitalii foi então rapidamente à garagem buscar tinta em spray, e escreveu a letra “V”. O plano correu bem.

Mas Vitalii pouco sabia. Estava de turno naquele momento e, vigiando o que se passava a partir da outra aldeia, a escola de Andriivka tapava-lhe a visão. Ainda assim, não tinha grandes dúvidas de que seria a sua casa que estava a arder. Insistiu com mensagens, até que recebeu uma de volta: “Olena, Eva e Pacha [cunhado] estão connosco”. Faltava alguém: “Aí eu percebo que aconteceu uma tragédia, porque a Olena nunca abandonaria a sua mãe. E volto a insistir ‘O que aconteceu com a mãe?’” Maxim respondeu de foram telegráfica: “Acertou na casa, a mãe morreu”.

A partir desse momento, Vitalii começa a pensar como poderia salvar a família. “Dei-lhes indicações de como ir até à aldeia vizinha chamada Chervona Hirka, tinham era de chegar de madrugada, para evitar os russos, que só começavam a controlar essa saída por volta das 9h/10h. Era a primeira vez que se viam em mais de dez dias. Quando chegaram a território seguro, mandaram-lhe uma mensagem que dizia apenas: “Estamos na Ucrânia”.

A tomar conta da casa acabou por ficar Dina, a cadela da família que esperou até que Vitalii voltasse, já com Andriivka controlada pelos ucranianos.

Natalia fingiu ser deficiente para não ser maltratada

Estava na sua casa quando a guerra começou, mas Natalia Motruchshenko decidiu sair com a mãe e abrigar-se com outros familiares na casa de um sobrinho, ali ao lado. “Ficámos por lá, mas quando passaram os primeiros russos e, depois, passaram os segundos, ficámos com medo”. Quase em simultâneo começaram os bombardeamentos (“a cave tremia por todos os lados”) e os soldados russos passavam já as ruas a pente fino. Foi aí que decidiu voltar para a sua própria cave: ela, a mãe e a irmã, que vivia na casa de onde estavam a sair — na companhia de um cão pug. Já o irmão que vive nessa outra casa recebeu lá a mulher, que veio de Kiev, a sogra, uma sobrinha e uns netos. Natalia voltava assim para a sua casa, na rua principal de Andriivka, onde vive com um outro irmão, Anatolii Misinkevysh, que nunca chegou a sair.

“Eles diziam-nos que vinham em paz, que não era para nos matar, diziam ‘viemos salvar-vos dos banderites!”, conta Natalia. “Pediram que entregássemos os telemóveis. Devolviam os cartões SIM, mas ficavam com os aparelhos”. De pouco serviam os cartões, dado que não havia rede na aldeia.

▲ Vista aérea da casa de Natalia e do seu irmão Anatolii. Lá vivia também Andrii Kazmirchuk, sobrinho de Natalia

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

A auxiliar de ação médica conta que muitos militares tentavam ver “logo onde estavam as raparigas”: “Nós tínhamos uma sobrinha novinha, com a qual estávamos muito preocupados. O pai dela estava em Nova Hreblya”, lembra. Foi, aliás, este homem que acabou por salvar a família. No dia 8 de março, aproximou-se da aldeia e disse-lhes que tinham 15 minutos para se despacharem: “Fomos fazer as mochilas. Na verdade, a minha mãe não queria nada ir-se embora. Mas eu disse que, se ela não fosse, eu também não ia. Com o Panass e o Andrusha (netos) tivemos de a arrastar”. No final de contas, diz, andaram durante quatro horas e ficaram no destino quatro dias.

Foi possível fugir porque, na parte da rua onde vive, diz, os russos não controlavam como os moradores faziam as deslocações. “De manhã, eles contavam as pessoas e podíamos andar durante o dia; mas à noite tinha de estar em casa aquele mesmo número de pessoas”, afirma Andrii Kazmirchuk, sobrinho de Natalia.

Para sair da aldeia era preciso correr riscos: “Uns conhecidos nossos pediram para se mudar para Rodyasnk porque estavam com medo e os russos disseram ‘Não, se vocês estão sentados nessa cave, têm de ficar sentados nessa cave. Assim, se os vossos dispararem contra nós, também disparam contra vocês’”. A lógica era esta, diz o vendedor de 27 anos: “Eles protegiam-se com as nossas pessoas, foi assim durante duas semanas”. À exceção de Anatolii, que nunca saiu de casa, o resto da família não viveu as restantes semanas de ocupação russa por ter fugido, mas Andrii não hesita em dizer que os ocupantes se tornaram “animalescos” à medida que o tempo ia passando. “Depois do dia 15, os nossos já estavam a começar a pressioná-los a partir de Makariv e começou fogo lá para Kovorodom. Eles provavelmente começaram a sentir que iam voltar para casa, então começaram a ser animalescos”. O que quer dizer com isto? “Começaram a entrar nas casas — sabiam que iam embora, então tinham de roubar algo. Como diz o meu tio Anatolii, nos últimos dias eles roubavam tudo e todos. Tudo o que viam”.

Quem viveu a ocupação durante o mês inteiro, como Anatolii, reformado de 60 anos, lembra ainda outros momentos de terror. “Bastava ir à casa de banho. Um dia, logo que entrei já havia alguém a disparar.”

Foi para evitar estas intimidações que desde o início Natalia recorreu a um subterfúgio. “Logo quando chegaram e disseram para sairmos da cave porque vinham em paz, fingi ter uma deficiência. Vou ser mesmo sincera com vocês: comecei a tremer, porque sabia lá o que eles iam fazer connosco. A minha irmã ajudou, disse ‘não lhe toquem, que ela é doentinha’. E não me tocaram, foram-se embora”.

Uma vizinha escondeu-se na cave de Yulia e Olena. Acabou por morrer

Yulia Maksymenko ofereceu a sua cave à vizinha do lado para que ela se pudesse abrigar no dia em que os russos chegaram à aldeia. A filha da vizinha estava em Kiev, não conseguia voltar e a cave tinha ficado trancada — as chaves estavam com ela. Foi assim que ficaram até por volta do dia 20 de março, quando Yulia, com 66 anos, mãe de Olena Dryha, decidiu que estava na altura de arriscar uma saída da aldeia e procurar segurança.

Antes de partir, tentou ainda que a vizinha ficasse com outras pessoas, do outro lado da rua, mas, sem permissão dos russos, até essa travessia era perigosa e optaram por não arriscar, até porque, além da idade, era uma pessoa bastante doente. “Talvez elas tenham estado juntas até por volta do dia 20 de março, não sei”, continua Olena, 41 anos, ao Observador, explicando que deixou a aldeia mais cedo do que a sua mãe.

▲ Vista aérea da casa de Yulia Maksymenko e de Olena

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Até essa altura, saíam de vez em quando até ao quintal e, segundo Olena, até iam a casa. Mas depois de um certo tempo, com a saída da mãe e a rotação das tropas, chegaram outros militares que “ocuparam a casa e mandaram uma granada para dentro da cave”. “Ainda bem que elas já tinham saído”, diz.

A sua mãe conseguiu escapar e fugir, mas a vizinha só resistiu mais uns dias. E ainda hoje Olena não sabe o que a matou: “Ela morreu entre o dia em que a minha mãe foi embora e aquele em que os russos saíram. Os nossos entraram a 1 ou 2 de abril, não sei bem. Foi quando tiraram o corpo”.

Olena não encontrou a sua casa muito destruída, mas as marcas da ocupação estão bem presentes: sabe que no seu sótão estava um sniper russo. Encolhe os ombros sempre que vê uma munição ou um fragmento no seu quintal. Apesar de a sua casa não ser das mais destruídas, o choque foi grande, até porque a tinha comprado há pouco tempo, em outubro: “Chegámos, abrimos a porta, assustámo-nos, fechámos a porta outra vez e fomos embora”.

Russos ocuparam a casa de Hrihorii e nem o deixaram enterrar a sogra

Na manhã de 7 de março, Hrihorii saiu para apanhar ar e viu o corpo da sogra estendido no chão. A sua família estava há vários dias com a vida do avesso. Nessa altura, os russos já tinham tomado a aldeia de Andriivka e escolhido a casa onde vivia com a sua mulher, os filhos e a idosa para dormirem. Tal como a todos os outros moradores, tiraram-lhe logo o telemóvel, para ficar incontactável e não poder enviar fotos ou vídeos do que lá se passava. O construtor civil de 34 anos acabou a dormir uns dias com a família na pequena cave escura — é uma divisão com entrada pelo quintal, tão fria que é usada para guardar alimentos. Depois, foi obrigado a levar a família para casa de um vizinho.

“Tínhamos recolher obrigatório, entre as 18h e as 6h ou entre as 20h e as 6h. Por isso, não podíamos sair à rua quando queríamos. Naquela manhã, a minha sogra disse-me que se estava a sentir um pouco mal e que ia sair para respirar ar puro. Nesse exato momento, começou fogo de morteiro”.

▲ Vista aérea da casa onde Hrihorii vivia com a sua mulher, filhos e sogra. Os russos escolheram esta casa para viver nos primeiros dias da ocupação de Andriivka

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Hrihorii ainda não sabe ao certo qual foi a causa da morte. “Acho que foi atingida por um pedaço de metal. Virei-a para aqui e para ali. Ela não se mexia”, conta, descrevendo como os militares russos reagiram ao seu pedido de ajuda. “Quando foi preciso enterrá-la, pedi ajuda aos soldados, pois sozinho não iria conseguir. E eles disseram-me: ‘Deixa-a na rua, ou arrasta o corpo para uma vala e deixa-a lá estendida’”. Ainda hoje lhe custa recordar estas palavras. “Eu disse-lhes que aquilo não era humano, mas, olhem, honestamente eu nem sequer sabia naquela altura se iria ficar vivo, tinha de pensar uns passos à frente.” Acabou por levar o corpo e enterrá-lo no seu terreno, mesmo em frente à grande trincheira aberta pelos russos para controlar qualquer tentativa de cerco ucraniano.

▲ Hrihorii enterrou a sogra nas traseiras de casa, depois de os russos o terem proibido de levar o corpo para o cemitério. Quando a ocupação terminou, exumou o corpo

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

A sua cozinha e a casa de banho estão num anexo das traseiras e têm um quintal à frente que se estende ao longo de um corredor lateral para um terreno de alguma dimensão nas traseiras. É lá que agora está o seu carro totalmente destruído: “Não tem arranjo”.

Nos primeiros dias os invasores ficaram dentro da casa, pintaram um V na parede exterior, junto à porta principal, e a família passou para a cave — mas rapidamente os militares russos mudaram de ideias. “Estávamos na cave, havia lá batatas, estava tudo arrumado. Quando me mudei para lá trouxe roupas de casa. Mas a cave é segura e, quando eles a viram, quiseram logo ir para lá. Expulsaram-nos no dia 2 ou 3 de março e mandaram-nos para a cave do senhor Pyeta, um vizinho. As roupas deles ainda estão na nossa cave”, conta.

Hrihorii esteve perto de um mês privado da sua casa e, depois desse período, pura e simplesmente deixou de ter casa — o estuque caiu em muitas partes, está toda esburacada e não tem vidros. Tudo foi destruído quando os militares russos partiram.

Durante esses dias, muitas vezes, Hrihorri sentiu-se um “idiota” por não ter fugido a tempo com a família, mas encontrava sempre algum conforto na razão que o fez ficar: não cabiam todos dentro do carro e recusou deixar quem quer que fosse para trás. “Eu digo-vos seriamente, eles tiraram-me tudo, foda-se, tiraram-me tudo! Não deixaram um caralho, e eles não têm piedade. É difícil lembrar o que aconteceu. Fizeram muito lixo, deixaram muitos camuflados. E, mesmo assim, já arrumei muita coisa”, diz, enquanto aponta para uma garrafa de vodka e uma embalagem de bolachas com inscrições em russo deixadas para trás. Nem os animais da família foram poupados. Ali ao lado, o corpo de um dos dois gatos, ainda abandonado na divisão entre o quintal e o terreno das traseiras, é a prova da violência durante aqueles dias: “Está aí porque tenho de o enterrar”.

Depois da chegada das tropas ucranianas, Hrihorii levou a família para perto da fronteira com a Polónia, para a região de Ivano-Frankivsk, e logo depois voltou para a sua casa — uma casa onde agora vive sem luz, sem água e sem gás. Exumou o corpo da sogra e levou-o para o cemitério, para que fosse enterrada.

Mykola usava uma fita branca no braço para não ser morto

A casa n.º 32 da rua Melia, a via principal da aldeia, já foi do pai de Mykola Samusenko e é onde hoje vive o filho — que não estava em Andriivka quando os russos chegaram porque tinha ido servir nas Forças Armadas em Lviv. Já Mykola, viveu tudo o que se passou por ali. Foi naquela aldeia que nasceu e é lá que continua a viver — a sua casa fica do outro lado da estrada. Os militares que ocuparam a casa de Mykola foram dormir para a cave: levaram os tapetes e improvisaram uma cama.

▲ Vista aérea da casa de Mykola. Os russos ocuparam-na e foram dormir para a cave

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

“Nós não conseguíamos sair, porque havia um posto de controlo e eles disparavam. A escola tem um posto de controlo, aquilo tem lá um buraquinho e depois ‘tch tch tch’. Eu não saía quase de casa. Andas 100 metros para aqui, 100 metros para ali…”

O reformado de 60 anos explica que viu os russos a obrigarem as pessoas a usarem fitas brancas para irem à rua, caso fosse mesmo preciso saírem. Tinham de pôr uma fita no braço e outra na perna: “Se não tens a fita, matam-te”.

Mykola não perdeu ninguém, mas não ousava desrespeitar as regras impostas: “A minha fita até já estava a ficar preta. Podia ser de qualquer tecido. Está a ver? Até metíamos um pano branco nas cercas do exterior da casa, para mostrar que éramos civis pacíficos”.

Vadym perdeu tudo e a mulher nem pôde falar com o filho antes de ele morrer

A casa de Vadym desapareceu, o cão está a agonizar no quintal — “aconteceu algo há poucas horas [vinte dias após a saída dos russos], não sabemos o que foi” — e a sua mulher já recebeu a confirmação de que o filho do primeiro casamento morreu. Estava ao serviço na Guarda Nacional. A morte aconteceu numa explosão fora de Kiev, mas ainda não tem o corpo do jovem de 19 anos, nem sabe se algum dia terá.

“O filho de Oliya entrou ao serviço no dia 24 e até dia 28 ainda conseguimos falar com ele, mas depois os russos tiraram-nos os telemóveis e ficámos sem contacto”, começa por explicar Vadym, contando que, depois disso, o jovem continuou a falar com uma tia que não vivia na aldeia. Mas foi por pouco tempo. “A irmã de Olya disse que no dia 14 de março deixou de ter contacto com ele. E nós, lá para dia 1 ou 2 de abril, mal os russos saíram daqui, começámos a perguntar por ele”. A pior notícia possível chegou através de um antigo comandante: “O filho dela ia com a equipa e, ou eles passaram por cima de uma mina, ou foram alvo de um disparo. Morreram todos.”

▲ Vista aérea da casa onde Vadym vivia com a sua mulher e o filho do primeiro casamento. O jovem de 19 anos morreu, estava ao serviço na Guarda Nacional. A morte aconteceu numa explosão fora de Kiev

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Nesta casa de Andriivka, de que só sobraram as paredes exteriores, vivia apenas o casal — Vadym também tem um filho de um outro casamento, de 13 anos, mas não mora com ele. Ainda assim, tentaram a sua sorte e escreveram na porta, em ucraniano: “Crianças”. De pouco serviu. Depois de entrarem, os russos estabeleceram ali um armazém. A casa da família era a que ficava no meio de uma fileira de três usadas para guardar munições e armamento.

Vadym, um soldador de 45 anos, ainda se lembra dos dias que teve de passar na cave da sua casa e das desculpas que tinha de arranjar para poder ver a luz do sol. Na primeira semana e meia, só saía do cubículo gelado para comer e respirar um pouco; depois, tornou-se “psicologicamente difícil”. “Por exemplo, a minha mulher dizia ‘vai dar algo aos animais para terem o que comer durante uns dias’. Depois, já dava por mim a ir, apenas para sair, para andar. Mostrava que ia dar comida às galinhas. ‘Está bem, vai’, diziam. E eu ia”.

Outras vezes, Vadym saía da cave para “aquecer água e fazer um chazinho, algo quentinho”: “Eles não me proibiam de sair, mas nós também tivemos sorte, porque deste lado estacionou a artilharia russa e aqui eles foram mais ou menos, ninguém nos bateu nem gozou”. Só apareciam para pedir coisas e às vezes Vadym até podia ir buscar água fora.

Mas existia violência com outras pessoas da rua, disso não tem dúvidas: “Os corpos que estavam aqui foram mortos a tiro por estes russos que estavam aqui estacionados”.

O soldador diz mesmo que em Andriivka aconteceu um terço do que aconteceu em Bucha, a cidade que encheu páginas de todos os jornais internacionais: “Houve violações, houve tiros. No início, desapareceram 50 pessoas jovens — agora sabemos de 10, mas as outras 40 continuam desaparecidas. Ainda não encontraram os corpos, não sabemos o que lhes aconteceu, não sabemos se foram feitos reféns”.

E se daqui pode tirar alguma coisa positiva, é o dia em que os ucranianos expulsaram os russos. “Foi no dia 30 de março. Sabe porque me lembro? Eles montaram coisas aqui no quintal e no das casas vizinhas. Ficaram aqui até ao fim, mas, no último dia, quando estavam a ir-se embora, queimaram esta casa, esta, esta e esta. Eu e a minha mulher estávamos nesse exato momento na rua, ouvimos os dois tanques que estavam escondidos”. Uma mulher que estava de pé num destes quintais, perto da janela, disse-lhes: “Rapazes, pelo menos não queimem”. Mas de nada serviu o pedido, os russos queriam evitar que os ucranianos ficassem com as munições deixadas para trás.

▲ Artilharia deixada para trás pelo exército russo na aldeia de Andriivka. Este armamento foi encontrado na rua principal e em vários quintais das casas

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

No último dia, os militares deixaram a aldeia já ao anoitecer. “Queimaram a maior parte das munições deles. Até ao amanhecer seguinte ouvia-se canhoneio e de manhã cada vez menos, menos, menos. Depois começou a ouvir-se uma explosão uma vez por minuto, uma vez por dois minutos, uma vez por cinco minutos. Só aí explodia algo grande”.

Nessa manhã, ouviram-se disparos, mas já eram diferentes. Vadym tinha ideia de que já seriam “os seus” a entrar. Os ucranianos esperaram a resposta à sua investida, mas já lá não estavam russos. “Depois disso o dia foi silencioso, a noite foi silenciosa”.

Quando Vadym saiu, no dia seguinte, para alimentar os animais, ainda estava um drone a sobrevoar a zona. Vieram-lhe vários pensamentos à cabeça, porque a família já se tinha habituado a que quando voavam drones o melhor era fugir para a cave, pois a seguir viriam os tiros.

“No terceiro dia, como imagina, continuávamos à espera de que algo acontecesse. Quando saí para alimentar os animais, ouço ‘bubububu’ na paragem. Olho discretamente e vejo três militares parados, um deles repara em mim e diz ‘Anda cá!’”. Vadym abriu o portão e andou na direção do militar, ainda sem perceber quem seria: “Seriam dos serviços de inteligência ou soldados?”. A única coisa de que se apercebeu é que não tinham a fita branca dos russos, mas uma azul. “Ele virou-se para mim e disse ‘Glória à Ucrânia!’ E eu nem sabia o que responder. E eles insistiram: ‘Não tenhas medo, rapaz, são os nossos’. E aí eles abraçaram-me”.

A escola era o quartel-general dos russos e lá fizeram reféns

A escola de Andriivka não tem vidros e os oleados ao vento que fazem a vez das janelas substituem hoje o som das crianças, das brincadeiras e dos professores. Para chegar ao maior edifício da aldeia, que os russos transformaram em quartel-general, quem vem de Kiev tem de percorrer toda a rua principal.

As paredes e tubagens furadas pelos disparos, as cadeiras empilhadas, as palavras escritas pelos russos a giz nos quadros, a urina no chão e os restos de comida na biblioteca são as marcas visíveis que ficaram da passagem dos ocupantes. Durante aquele mês, a escola foi um ponto fundamental. Funcionava com uma caserna militar, como hospital e até como prisão para quem pertencia à resistência ou à ajuda humanitária.

▲ Vista aérea da escola de Andriivka. Aqui, os militares russos montaram um quartel-general. Na cave ficaram detidas algumas mulheres e crianças. No campo de jogos foram cavadas valas comuns

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Muitas das pessoas ali presas, na cave da escola, terão passado pelo celeiro de Vitalii, onde eram feitos grande parte dos interrogatórios: “A minha mulher e o Pacha [cunhado] viram isso: retiravam algumas pessoas do celeiro e levavam-nas para algum lado, outros eram libertados”. Ainda que muito do que se passasse dentro da escola não fosse do conhecimento dos ucranianos, o responsável pela defesa territorial garante que “a cave da escola era onde estavam os reféns” — ainda hoje há lá vestígios da passagem de crianças e adultos.

“Havia mulheres com crianças e outros prisioneiros. Que pessoas eram aquelas, nós não sabemos, até porque quando a aldeia foi desocupada não encontrámos ninguém nessa cave”, conta Vitalii, acrescentando que “lá foram encontrados brinquedos e comida infantil”. Estes vestígios, só por si, já não deixavam dúvidas, mas houve também relatos de quem se cruzou com esta realidade. “Frequentemente, os nossos homens de Andriivka que eram presos — como aqueles que faziam ataques estratégicos para as posições deles —, eram levados para pernoitar lá na escola e depois eram libertados se não encontrassem provas contra eles. Os restantes foram levados para outros locais e nós não os conseguimos encontrar, talvez tenham sido assassinados ou levados para a Bielorússia”. Esses homens contavam precisamente que estavam na escola mulheres e crianças. Mas quem eram e para onde foram, Vitalii não sabe.

Uma parte da escola foi entretanto arranjada, mas, além das caves desarrumadas, os quadros ainda não foram limpos e neles podem ler-se frases como “Forças Armadas da Federação Russa”, “Rússia, mãe”, “Desculpem” e nomes de soldados que por lá passaram. Em muitas dessas ardósias — que têm por cima uma imagem do poeta ucraniano Taras Shevchenko — está ainda parte da matéria dada no último dia de aulas, 23 de fevereiro. Nas paredes também foram feitas inscrições durante a ocupação — uma das mensagens é esta: “Se não aprendes com a tua história, vais cometer os mesmos erros. Uma e outra vez”.

No recreio das traseiras, onde estão as balizas e as tabelas, tudo está como os russos deixaram: os campos de futebol e de basquetebol deram lugar a duas grandes valas, que acabaram por não ser usadas, mas onde os moradores acreditam que seriam colocados os corpos de quem resistisse caso a ocupação não terminasse no final de março.

A dada altura, um gerador que os russos tinham atrás da escola, dentro de um camião, deixou de funcionar. Na aldeia, era comum dizer-se, aliás, que se de manhã as pessoas acordassem ao som desse gerador era sinal de que os russos estavam ainda na aldeia. Por isso, quando naquele dia o som deixou de ecoar, os moradores que viviam mais perto da escola perceberam que eles tinham saído. Alguns terão mesmo ouvido os disparos finais que os ocupantes fizeram para destruir o seu quartel. No dia a seguir não havia militares nas ruas — nem de um lado, nem de outro. E a 31 chegaram os ucranianos. A ocupação tinha, finalmente, acabado.

Vídeo: “Assim começou o inferno para a minha família”. Como Vitalii viveu um mês de ocupação russa

Reportagem

Carlos Diogo Santos e João Porfírio

Web Design

Miguel Feraso Cabral

Fotografia e vídeo

João Porfírio

Edição de vídeo

Catarina Santos

Grafismo e animações

Ana Moreira

Traduções

Tânia Oliynyk

Traduções na Ucrânia

Oleh Panchenko