Os olhos de Yvette viram-se para a janela e não deixam adivinhar o que lhe vai no pensamento. Conseguir um pouco da sua atenção é mais difícil do que parece e esta entrevista ao Observador foi adiada muitas vezes, porque a autora insiste: “não tenho nada de interessante para dizer”. Reconhece que se identifica com a figura sentada de costas para quem vê e de frente para uma janela do quadro “Room in Brooklyn” de Edward Hopper, que a distância que sempre cultivou face a qualquer tipo de grupos, a sua natureza naturalmente solitária, não lhe facilitam a vida. E depois, rindo, põe uma voz falsamente dramática e exclama: “Portugal não me ama!”

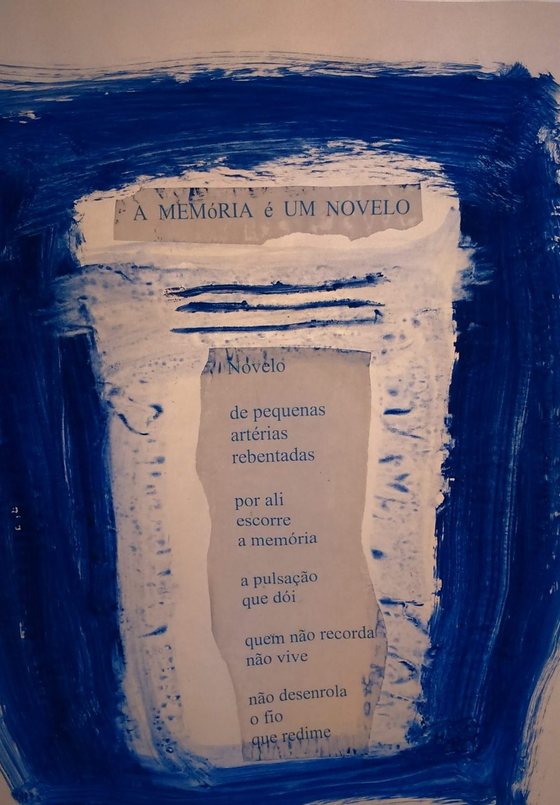

Poema de Yvette K. Centeno na obra de José Pedro Castanheira no Festival de Teatro de Almada

E no entanto, Yvette Kaçe Centeno é, aos 78 anos, quase 50 de escrita, uma das aristocratas do literatura e do pensamento de língua portuguesa, com uma obra que atravessa vários géneros, como romance, poesia, teatro, ensaio, é uma erudita na área da literatura germânica, no estudo do misticismo e alquimia, foi uma das fundadoras da FCSH da Universidade Nova de Lisboa, do CITAC em Coimbra, dirigiu o ACARTE, traduziu inúmeros autores de língua alemã, francesa e inglesa, e, nada mais houvesse, a sua tradução, em conjunto com João Barrento, da poesia de Paul Celan, seria mais do que suficiente para percebermos a dívida que temos para com ela. Tal como a Wikipédia, que da autora tem uma página em alemão, as editoras germânicas parecem ter mais interesse nos seus livros que os portugueses: em 2008 a Erata publicou Erdnah (Perto da Terra) um livro de poemas que tinha saído da Presença e estava há muito esgotado. Em outubro deste ano sairão os poemas de Outonais.

A capa deste último livro de YKC publicado numa editora portuguesa é uma imagem de Hopper que a autora diz parecer-se com ela

No Rio da Memória

Ainda que nascida em Lisboa, em 1940, Yvette foi sempre uma estrangeira em toda a parte. Mesmo depois de ter deixado de deambular pelo mundo a reboque da vida do pai, maçon, a trabalhar ativamente na oposição ao salazarismo, com várias prisões ao longo da vida, mesmo depois da sua própria família, dos filhos e netos, da academia e dos cargos importantes, ela será sempre aquela que está do lado de fora, mais fascinada com os indisciplinados que com os laureados, sempre de partida, ou não fosse ela uma decifradora de símbolos, uma estudiosa do conhecimento heterodoxo e dos mundos que a razão despreza por falta de provas, verificabilidade ou materialidade, e que os pontífices da literatura arrumam como”herméticos”, “ilegíveis”, “invendáveis”.

A escritora nos anos 60

Mas como fugir a essa herança, que afinal é a de todos os portugueses, que é ter um avó judeu e o outro árabe? A mãe de Yvette, Ruchla Kaçe (lê-se Ka-tz) era polaca de Lodz, de uma família da burguesia judaica, liberal e dada às artes. O avô, arquiteto, que morreu em Auschwitz, não impôs aos filhos qualquer prática religiosa mas sim artística. Por isso, aos 18 anos, Ruchla vai estudar para Paris, adota o nome de Rosine. Com a ela está a irmã Guenia, que será a editora do poeta Jacques Prevert. As duas mulheres, e uma outra irmã mais velha, Allah, que vivia em Israel, terão sido as únicas da família a escapar ao gueto de Lodz e depois aos campos de concentração.

Em 1939, depois da Alemanha anexar os Sudetas, o pai de Yvette, português de Tavira, Sebastião Maldonado Centeno, que em atividades clandestinas em Paris conhecera Ruchla, pediu-a em casamento e vieram para Portugal, onde o nome Kaçe foi mudado para Kace e onde esta mulher habituada à movida de Paris, que fumava e frequentava cafés e teatros, se viu submersa num país onde as mulheres se cobriam de negro e não era de bom tom tomar certas liberdades. “A minha mãe nunca foi feliz em Portugal”, afirma Yvette, antes de nos ler um dos poemas que escreveu quando ela morreu:

Quem a tinha lavado

Não lhe fechara os olhos

O azul tranquilo fixava o horizonte

Onde o anjo se erguia

Três vezes dissera o nome

Ela não respondia

Mas ele tinha chamado”(in: Canções do Rio Profundo, cujos poemas foram depois musicados pelo filho Pedro Moreira para a Orquestra Utópica)

Assim, Yvette cresceu entre Lisboa, Tavira, Lagos, Buenos Aires, Paris, Porto, Coimbra, colégios de freiras, escolas de pescadores, literatura Neorealista e policial, a saber falar mais francês que português, a ter mais livros que amigos, mais palavras impressas que brincadeiras. Só Paris era uma festa, ia só com a mãe e ficavam lá longas temporadas. Conheceu Prevert, que será a sua primeira influencia poética, e depois Henri Michaux, que será a sua porta de entrada na Alquimia e na obra de Carl Jung. Em Buenos Aires, com 6 anos, foi batizada como católica e fez a primeira comunhão. Mais tarde haveria de ler a Bíblia, mas também o Zohar, a Cabala, os livros religiosos indianos, chineses: “A religião interessa-me enquanto fonte de simbolismo e de conhecimento, mas não sou religiosa”.

É sobretudo este lado — do questionamento, da interpelação, do desafio — que sempre me interessou, e me transformou em estudiosa de matérias como as da alquimia e simbolismo das várias doutrinas, desde Zosimo, passando pela Idade Média, até aos tempos modernos, com expressão forte na criação artística, ainda hoje. Pois o que é um poema (ou um quadro, sobretudo com os surrealistas, confessados ou não) senão um sonho ampliado na dimensão do inconsciente, e que a consciência absorve?” (Simbologia e Alquimia)

Opus 1 sai em 1961, mas não procurem pelo nome dela ligado ao Movimento de Poesia 61 porque ela não está lá, não obstante a sua poesia e os seus romances anunciassem já a voz dissonante que sempre seria, mesmo em relação aos denominados grupos experimentais. No entanto, Yvette pertence àquela geração de mulheres que João Barrento chamou as “indisciplinadoras” da literatura portuguesa, como Maria Judite Carvalho, Agustina, Isabel da Nóbrega, Maria Velho da Costa. Como escreve a investigadora e jornalista Teresa Carvalho:

“Autora de uma poesia de clareza densa, apostada na busca incessante da palavra e no fogo que ela transporta, potenciador de experiências que podemos situar no campo de uma pura espiritualidade, Yvette Centeno fez a sua estreia na poesia em 1961, com Opus I, a que se seguiu O Barco na Cidade (1965). Outros títulos de uma produção poética conduzida de modo discreto, distanciada, por vezes, dos mecanismos convencionais de afirmação literária: Irreflexões (1974), Perto da Terra (1983), A Oriente (1998), Canções do Rio Profundo (2002), Outonais (2011), livro em boa parte composto por poemas escritos entre 2005 e 2011 e publicado numa editora online. Em 1962, a autora de O Pensamento Esotérico de Fernando Pessoa (1990) estreia-se na ficção com o romance Quem, se eu gritar? (1962). Não Só Quem Nos Odeia (1966) e As Palavras, Que Pena (1972) vieram concluir um tríptico sobre a (im)possibilidade do amor, entretanto reeditado sob o título Três Histórias de Amor (1994).”

Consegue dizer por que razão escreve?

Não encontro uma razão determinante. Escrevia porque gostava de ler, e quando não lia, escrevia… À medida que o tempo ia passando, escrever já era necessidade: prolongamento da vida. E a vida atravessava-se muitas vezes na escrita. A dada altura, quando me aposentei, a escrita foi resistência contra o que podia ser o amolecimento da idade… (está recolhida nos “apontamentos” de 2013-2018). Escrever para viver melhor.

Depois de ser uma bloguer activa (Literatura e Arte, Simbologia e Alquimia) e uma facebooker, agora é também editada pela plataforma digital “Create Space” e vendida na Amazon. Como é que isso aconteceu?

Sempre vendi mal e nunca deixei de publicar, quando liguei para a editora que me tinha publicado e eles disseram que não estavam interessados, o meu filho João ofereceu-se para resolver a situação. Descobriu a Create Space, teve algum trabalho, mas fez-me o livro em 15 dias e colocou-o à venda na Amazon. Foi No Rio da Memória. Pode ser lido em e-book, kindle ou papel. Já publiquei no mesmo sistema as traduções de As Rosas do Rilke , Outonais (poemas 2005-2011) e reeditei duas plaquetes de poesia que tinham sido publicados nos anos 70 na Portugália, e que estavam esgotadas. Foi uma pequena homenagem ao trabalho do Cruz Santos.

Romance que é também um manual de escrita criativa e uma reflexão sobre o envelhecimento, publicado na Create Space

Sente que driblou mais uma vez uma situação de dependência das editoras?

Completamente. E não se têm vendido mal. O meu filho João é que fica com os direitos de autor e está tão contente que já me disse que agora é ele que vai publicar tudo o que eu escrever.

Mas teve por estes dias um convite…

O Jorge Reis-Sá, da Imprensa Nacional, contactou-me a dizer que queriam publicar a minha obra poética. Eu disse-lhe “se quiserem publiquem mas não me venham pedir coisas que eu já não tenho idade para isso”.

Como chegou à poesia?

Cheguei muito influenciada pelo Prevert, que conheci em Paris, eu tinha 17 ou 18 anos, e pela Sophia de Mello Breyner, e publiquei pela primeira vez na Ática, pela mão do David Mourão Ferreira e da Helena Cidade Moura um meu primeiro livro Opus 1 que são poemas humorísticos. Tinha 21 anos e andava na Faculdade de Letras.

Nos anos 60, quando começa a publicar, o nosso meio literário estava muito marcado pelo Neorealismo e pelo Presencismo. Nas margens, o surrealismo. A Yvette não se enquadra em nenhum desses grupos. Como foi recebida no meio literário essa estranheza que sempre foi o seu espaço de conforto?

Nos anos sessenta, embora escrevesse à margem dos grupos marcantes, ia publicando sem problemas. Aceite na Ática, aceite na Portugália Editora, depois na Guimarães – com algum silêncio mas também com alguns ecos de reação ora surpreendida, ora agradada. Um livro como as Irreflexões teve boa crítica, tive cartas de amigos, como a Maria Alzira Seixo a tecer grandes elogios. Penso que quando agradava era porque estranhar fazia falta ao meio literário, muito conservador ainda. E eu era estranha ao meio, o meu percurso foi algo solitário (livre, por isso mesmo).

Caricatura de Yvette Centeno, feita nos anos 70 por Tossan

Aquele quadro de Hopper, “Room in Brooklyn”, que me disse parecer-se consigo, a figura da mulher à janela, simultaneamente perto e longe. Fisicamente perto do observador mas numa distância impossível de perceber na ausência de rosto e na janela. A distância é uma figura central na sua obra?

A distância faz falta para entender o mundo, os outros, e nós mesmos, não é fácil um olhar despojado. Não gosto de “julgar”, gosto de “entender”, e entende-se melhor quando se dá espaço, quando se dá tempo. A distância é isso.

Poesia, romance, teatro, tradução, música, academia, misticismo, alquimia… nunca se deixou apanhar acantonada confortavelmente em lado nenhum. A nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer?

Todos precisamos de consolo, mesmo quando julgamos que não. Na escrita o consolo é ser lida, como nas aulas é anos mais tarde ser ainda recordada. Mas na variedade do que fui escrevendo, a curiosidade de saber foi o impulso. Quando li em 1958 Le Matin des Magiciens, obra que abarca muitas áreas, senti que tinha tudo por saber e tanto, mas tanto, para estudar: da história das ideias, das religiões, dos clássicos, dos sábios, etc. etc. Uma coincidência fez com que conhecesse em Paris, nos anos 60, Henri Michaux, e que lesse os seus livros, visse a sua pintura, e lhe pedisse conselho para estudar a alquimia (ele era um dos que colaborava numa revista, Hermes, que eu lia). Deu-me a indicação de um psicólogo junguiano que procurei e com quem trabalhei depois para a minha tese sobre a alquimia e o Fausto de Goethe. Estudei a obra de Jung, que se tornou central, no meu pensamento. Através dele também fui levada para a filosofia taoísta, e li tratados chineses de que ia comprando as traduções. Ainda hoje leio o Yi King na tradução do meu antigo orientador francês. A disciplina mental e vocabular do pensamento oriental é inspiradora. Por força de uma escrita-imagem – ideográfica. Leio com o mesmo interesse a poética dos Haikai japoneses. Gosto da contenção, na escrita, e releio o que escrevo (ou traduzo) muitas vezes, para chegar a essa contenção. O excesso é aberrante (ia dizer foleiro….) a menos que seja genial, o que é raro acontecer…

Yvette Centeno foi a figura homenageada na edição deste ano do Festival de Teatro de Almada. Na foto com o diretor do evento, Rodrigo Francisco, o pintor José Pedro Castanheira e a presidente da Câmara de Almada, Inês Medeiros

O que é que se perde quando se perde a capacidade simbólica e se cai num mundo matematizado a funcionar entre zeros e uns, onde deixamos de acreditar que há no mundo outros mundos, outras dimensões, outras possibilidades de experiência?

O que me atraiu nas matérias herméticas que li em Paris, primeiro com os alquimistas gregos, como Zosimo e outros do século II da nossa era, e fui andando por aí, ao longo dos anos, já por causa de Goethe, foi a procura de um conhecimento que permitisse entender o universo (o mundo) e o homem nesse universo, de que ainda hoje conhecemos tão pouco. Ainda acredito na existência desse mistério do mundo e do homem, e que há momentos em que algum rasgão na alma nos revela uma parte, seja de nós, ainda desconhecida, ou de relação com outras esferas do possível. Escrever é já uma forma de encontrar um possível antes não conhecido. Passamos a conhecer depois de o ter escrito. Se o mundo começa com o Verbo, é com a Palavra que para nós também se pode abrir o mundo. É isso a escrita…

Como chegou ao Paul Celan?

Num seminário na Alemanha onde estava eu e o João Barrento, deram-nos para traduzir o poema do Celan “Sete Rosas Mais Tarde”, eu pensei que nunca tinha lido nada que me tocasse desta forma. Depois comprei as edições que foram saindo, nessa altura ainda não havia a obra completa dele na Alemanha, só veio a ser publicada mais tarde pela Suhrkamp. Depois desse seminário desafiei o João Barrento, que me pareceu ser a pessoa com mais sensibilidade para pegar naquela tradução.

Os seus conhecimentos da mística judaica ajudaram-na a traduzir Celan?

Ajudaram-me a compreender a poesia dele, eu já tinha lido e estudado os livros sagrados do judaísmo antes de conhecer o Celan. Depois demorámos 10 anos a partir da obra completa para escolher um núcleo de poemas que pudéssemos reunir numa antologia e depois a traduzir. Nunca pensámos em traduzir a obra completa do Celan, porque ninguém publicaria isso em Portugal, hoje talvez… Não é fácil mexer no Celan e a meio do caminho chegámos a pensar em desistir… Mas reconheço que ficou maravilhoso e agora a Cotovia reeditou.

Como foi escrever poesia depois de Celan?

Depois de ler e traduzir Celan a minha poesia tornou-se mais depurada, procurei, com ele, a carne nua da emoção, da palavra, mesmo emocionada não tenho lugar para a lamechice, ou se me sinto lamechas é simples, não escrevo… Celan escreve para pedir contas a Deus (o seu Deus, o do Antigo Testamento) e aos homens. Procurou Heidegger, que admirava imenso, e este não o recebeu…

Em cada poema Celan lava um corpo, espalha as cinzas, contempla o céu carregado de um fumo de vida negra. Escreve para dizer, pois era preciso que o horror não fosse negado (logo numa França antisemita ainda, colaboracionista…), que o mundo não esquecesse, e quem sabe, para se absolver a si mesmo por ter sobrevivido.

O Paul Celan é o seu poeta?

Sim, hoje em dia é o meu poeta. Ele representa o esforço da palavra certa que eu já encontro em poetas de gerações posteriores à minha. A minha poesia modificou-se. Eu passei a escrever de forma diferente depois de ler e traduzir o Celan, ficou mais nu, mais descarnada. O caminho da minha poesia é o do despojamento da palavra. Hoje em dia, quem escreva poesia não pode ignorar o limiar da linguagem de Paul Celan, daquela pureza, daquele descarnamento.

Como romancista e poeta, a Yvette nunca esteve para obedecer a tal relação ideal com o leitor que passa por facilitar a vida deste. Que preço se paga quando nos recusamos a ser o que os outros querem que sejamos?

O preço que se paga está à vista: não se é reeditado, mesmo que, como no caso dos estudos sobre Pessoa, essas obras tenham inspirado outros e aberto alguns novos caminhos de investigação. Quanto à poesia, ao teatro, à ficção: é preciso gostar de uma escrita que gosta ela mesma da palavra, mais do que do seu autor ou do seu leitor.

Qual o papel da música na sua vida e na sua obra, além do de musa inspiradora de Bernardo Moreira (Binau), um dos fundadores do Hot Club, e mãe de três músicos (do Septeto Bernardo Moreira)?

Cresci num ambiente onde sempre houve música, além de literatura e pintura. Em Coimbra cheguei a estudar piano, mas só durante 3 anos, depois viemos para Lisboa e eu não tinha piano em casa. Mas continuei a ouvir, a ir a concertos, etc. Entrei no jazz, como ouvinte, pela mão do meu marido. O mesmo com a bossa nova. Gosto imenso de ópera, mas para lá da composição gosto de apreciar o palco, os cenários, a mão de cada encenador, na sua “leitura” da obra. Passo facilmente de Mozart (que idolatro) a Strauss ou a Bob Wilson. Fiz a minha tese de doutoramento depois de noitadas no Hot Club…

O seu mais recente livro, No Rio da Memória, as personagens são dois velhos face a um mundo ao qual sentem já não pertencer. Este mundo obriga os velhos a saírem para campos de concentração climatizados e assépticos, para que os jovens não sejam obrigados a vê-los?

A questão dos velhos e dos novos é complexa. A sociedade tornou-se cruel, por falta de condições. Quando a escolha é de apartamentos onde mal cabe um casal, deixa de haver a antiga família alargada, onde cabiam esses velhos, eram amados e respeitados. Mas também com as rápidas mudanças nos estilos de vida, vemos agora os avós serem indispensáveis, pois ambos trabalham, pai e mãe, e se há filho, ou filhos, faz falta a ajuda de uma avó ou de um avô. A cidade é mais cruel, o campo é mais generoso.

No seu último romance, No Rio da Memória, os protagonistas são dois velhos que sentem já não pertencer a este presente que se afirma dia após dia. O que pensa de questões como a eutanásia?

A questão da eutanásia é política, mais do que de opinião individual. Sou favorável a um bom SNS, em que quem sofre possa ser devidamente acompanhado, também na hora de morrer, sem sofrimento.

Yvette Kace Centeno, 78 anos, apesar das origens polacas diz-se “completamente latina”

Também nessa obra chama ao Maio de 68 “Maio de Primaveras Falhadas”. Não são todas as revoluções um romantismo que redunda em crueldade?

As revoluções são desejadas, a utopia faz parte do nosso imaginário, mas o homem é um ser imperfeito, e quando o ideal se revela incapaz de cumprir o sonho, o que fica? O desalento, para muitos, ou como disse a Filomena Mónica, tristeza.

Depois do policiais, dos livros de aventuras, dos românticos alemães, de Pessoa e Celan… o que gosta de ler hoje em dia?

Hoje em dia, se um livro não me agarra nas primeiras páginas, não leio. Pego num antigo e releio. Ultimamente li Pamuk, li Edmund de Waal e continuarei a acompanhar o que escrevam. Mas continuo a gostar de ler tudo “de todas as maneiras”, evocando Pessoa. Recentemente li um autor português que me agarrou, o Hugo Mezena (autor de Gente Séria).

E quando se senta de costas para o mundo, a olhar a janela, como aquela mulher do quadro do Hopper, para onde olha?

Para onde olho quando olho? Hoje em dia para a copa muito verde de uma árvore que tenho em frente da janela do meu quarto. Só descobri aquele verde brilhante depois de operada aos olhos. Foi uma revelação.