Nos seus 39 anos, Gonçalo F. Cardoso viveu mais tempo fora de Portugal do que por cá. Infância entre Lisboa, Bruxelas e Luxemburgo, mudou-se para Londres para estudar cinema, um dia antes do 11 de Setembro acontecer. Viveu por lá durante dezoito anos, estudou cinema, exerceu vários trabalhos que nada tinham a ver com a sua área, até entrar no mundo da pós-produção. Não se gosta de mostrar, a Discrepant é sobre música, não sobre si.

Em 2011 criou uma editora, a Discrepant, que tem crescido ao longo dos últimos anos, a afirmar-se como um oásis da música experimental/eletrónica/ambiente e mostrado como os géneros são barreiras invisíveis: e, mesmo que o sejam, são difíceis de derrubar. Editou nomes como Mike Cooper, Romperayo, Pierre Bastien, People Like Us, Kink Gong, Rizan Said ou portugueses como Tiago Sousa e Jibóia. Ao longo desses últimos anos criou outras editoras que se ligam à editora mãe, a Sucata Tapes, a Souk e a Farsa.

As editoras não criam separação. São, como Gonçalo dá a entender nesta entrevista, uma forma de arrumar a sua coleção de discos. Isto é, a sua editora é composta por álbuns que iria comprar e, como qualquer pessoa com uma coleção de discos, há uma obsessão com a arrumação: a Sucata Tapes é uma editora de cassetes de música urgente; a Souk colhe sons de todo o mundo para tocarem numa pista de dança global; e na Farsa exponencia a ambiguidade das narrativas que existem no mundo editorial atual.

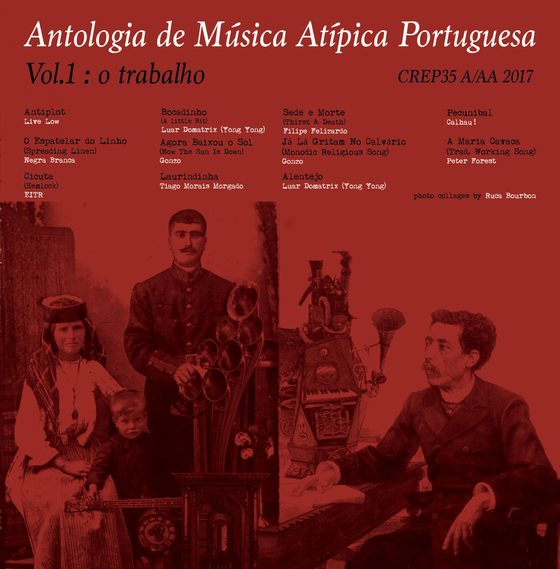

É um pouco com isso em mente que Gonçalo criou as compilações Antologia de Música Atípica Portuguesa. O primeiro volume saiu em 2017 e denominava-se O Trabalho, o segundo sai nesta sexta-feira, dia 22 de Fevereiro, e tem como subtítulo Regiões. São compilações que inventam uma memória, apresentam o presente em forma de passado. Documentos para perceber a música experimental/eletrónica que se faz no presente, uma amostra do que se faz no presente com uma noção clara de que o tempo está sempre a passar, de que as memórias estão permanentemente a serem inventadas.

A capa do segundo volume

Vive fora de Portugal há muito tempo. Como é que, vivendo à distância, surgiu a ideia de criar uma série de compilações chamada Antologia de Música Atípica Portuguesa?

É a típica coisa do imigrante. Estive dezoito anos em Londres, onze anos em Bruxelas/Luxemburgo, são 29 anos fora. Sempre fui a Portugal várias vezes, sempre senti uma ligação com Portugal. A minha terra é Portugal. Falo português em casa, a minha família é toda portuguesa, sempre tive aquela conexão com Portugal. E à distância essa conexão fica algo exacerbada, fico ainda mais ligado. Então quando começo a ver que há muita boa música a ser feita em Portugal, ainda me atrai mais. Comecei a ver que a música em Portugal, a experimental, estava a desenvolver-se de uma forma muito mais interessante do que em Inglaterra, ou que os Estados Unidos, com uns toques especiais, bem nosso. Daí decidir fazer a “Antologia”.

Mas há um lado exótico.

Claro. Há outras antologias de música eletrónica portuguesa, que têm um lado mais limpo, académico, que são grandes antologias, mas feitas com mais regras. Eu seleciono artistas que gosto, ativos, que também variam entre géneros musicais, e que não vivem necessariamente em Portugal. E queria apresentar isso como um pacote falso de etnologia, aquela capa, aquela apresentação, que parece uma coisa muito académica mas não é.

Como é que a editora nasceu?

Foi algo natural, sempre gostei de música, tive bandas e comprei discos. Estive sempre ligado à música. A certa altura fazia mixtapes, colagens, que metia num blog, que era o Discrepant. A partir daí comecei a ver que havia muita gente que eu admirava que não estava representado, não tinha nada editado. O primeiro exemplo foi o Kink Gong, que tinha muito poucas coisas editadas. E às tantas pensei: não deve ser muito difícil editar um disco dele. E assim começou a editora, com o Xinjiang [2011]. Correu muito bem, o disco esgotou em pouco tempo e pensei que isto seria fácil. Claro, foi um engano, a partir daí tudo se complicou, comecei a editar música mais complicada, e nem todas esgotaram da mesma maneira como o primeiro disco. O primeiro esgotou, com o segundo, terceiro e quarto as coisas ficaram mais complicadas, comecei a aperceber-me da correlação entre o trabalho que ponho nisto e o dinheiro que recebo em troca. Ou seja, durante anos estive a trabalhar de borla para a editora.

Nasceu tudo de uma forma natural?

Sim, editei um disco porque o queria, não existia em vinil e queria tê-lo em vinil. Esse disco foi o Xinjiang. A sensação de o ouvir pela primeira vez foi incrível, quando ainda era uma mixtape, que encontrei online. Percebi que tinha de o editar. A partir daí fui convidando artistas e mais artistas e criei este bicho de várias cabeças que vai lançando agora, regularmente, mais do que um disco por mês.

Quando é que sentiu que a editora descolou?

Em 2015. Os primeiros anos foram complicados, houve um ou dois hits, como Malayeen [Malayeen, 2014], mas em 2015 é que comecei a ver tudo de forma diferente, com os álbuns de Romperayo [Romperayo], El Mahdy Jr. [Ghost Tapes], o meu disco com o Ruben Pater [A Study Into 21st Century Drone Acoustics] e Mike Cooper [New Kiribati]. Foi um sucessão de discos que venderam e que tiveram boa receção crítica. A partir daí tudo deu a volta e acelerei a produção de discos, foi quando comecei a editar pelo menos um disco por mês.

As edições são de quantas cópias?

500 ou 1000. O Xinjiang já vai em mil, o Voices do Kink Gong também, o King Of Keyboard do Rizan Said também foram mil. Digo sempre que não é suficiente ou é demais. Por vezes faço 500 e é demais, noutras 300 e não chega. Nos primeiros anos nunca fazia digital, era só vinil, mas agora faço tudo também em digital porque percebi que traz uma promoção completamente diferente do que tinha antes. Uma coisa não empata a outra.

Está num momento em que ainda procura artistas ou eles vêm ter consigo?

Vêm ter comigo. Mas também estou num momento em que estou a repetir muito os artistas. Estou a fazer muitos segundos discos, vou agora editar o segundo álbum do Félix Blume na Discrepant, o segundo volume da “Antologia”, o segundo disco de Chupame El Dedo, de Romperayo. Estou num momento em que estou a ir no segundo disco de artistas, imagino que os artistas gostam de trabalhar comigo. Mas estou sempre à procura, estou sempre a ver o que faz sentido. Por vezes há coisas que eu gosto mas não fazem sentido. Gostava de continuar a alargar os vários géneros musicais, daí criar outras editoras ligadas à Discrepant. Mas com tantos discos que quero editar, por vezes é difícil chegar perto de um artista e dizer, gostava de editar um disco teu, que tal fazermos isso em 2021? Mas tenho uma lista de artistas com quem quero trabalhar.

Porque é que sentiu necessidade de diversificar o catálogo através da criação de outras editoras?

No início foi uma questão de promoção, de criar identidades separadas. Na Discrepant edito tudo, mas queria criar outro tipo de promoção. A Sucata Tapes só edita cassetes, mas está ligado à Discrepant-mãe, há muitos artistas que começam na Sucata e são promovidos à Discrepant. A Sucata é uma maneira de editar discos mais imediatos, num formato mais barato de produzir, e meter os discos cá fora sem ter de esperar anos. A Souk foi uma ideia de ter uma editora virada para a dança, mas como os meus discos são tão esquisitos, a cena já está a diversificar-se bastante: a ideia era ter música para pista de dança, mas as pistas de dança aventureiras. A Farsa é uma editora esporádica, editei um disco no ano passado, o formato é em 7”. Também é uma forma de ter os formatos separados, adoro temas, histórias. Por exemplo, a Sucata tem sempre o lado de ficção científica, de mundos alternativos, é a temática da editora. A Souk é da pista do dança, do mundo. A Farsa são mini concept álbuns, que podem ser verdade ou não.

Pegando na Souk, porque é que foi atrás dos chamados global beats? Sentia que faltava isso no mercado?

Eu acho que faltava com o lado mais experimental e ousado. Eu não percebo como é que o Muqata’a não está a editar noutras editoras. Os Soundcloud desses artistas têm sempre mais de vinte mil plays, é um mundo que está muito vivo, mas a presença física de discos não existe. Achei que era interessante pôr isso num formato de arquivo, quase. Na internet não se sabe quando as coisas vão parar, um disco vai ficar para cá, para depois do apocalipse. Digo eu, podes sempre tocar o disco com a unha e ouvir os sons. No caso do Muqata’a era isso, os Chupame El Dedo também… os Meridian Brothers [um dos membros dos Chupame El Dedo é dos Meridian Brothers] têm o estatuto deles, mas os Chupame El Dedo é outro universo. Há muito global beats, mas eu quero promover o lado mais cru e verdadeiro. O Muqata’a está na Palestina, é óbvio que os samples são de discos árabes, mas as referências são outras, são do grime, adoram a bass music, o jungle inglês. São miúdos informados, que conhecem as referências deles e sabem para onde ir, sem forçar a ideia do exotismo. Isto no caso dos Muqata’a.

A capa do primeiro volume da “Antologia”

O mercado das cassetes é importante?

Eu gosto de editar as cassetes porque posso fazer edições limitadas e elas vendem-se. As pessoas, estas pessoas, querem ter uma coisa física e neste caso uma cassete é barato. A maior parte das pessoas não ouve as cassetes, só o download das cassetes. A maioria das pessoas deve ouvir as cassetes uma vez e depois ouve o MP3 do download code, daí estar sempre incluído. É um formato que funciona para a música mais fora do baralho, que tem uma aura diferente, para projetos mais arriscados. Há vários artistas que começaram na Sucata e passaram para a Discrepant. É uma forma de testar um artista pouco conhecido. Como vivo disto, tenho de ter cuidado a ter projetos mais desconhecidos. Artistas com primeiro disco, a minha promoção é limitada, por isso certas vezes tenho receio em investir tanto dinheiro numa coisa que pode não vender. E uma cassete vende sempre: se a qualidade é boa, as pessoas não têm problemas em gastar quatro ou cinco euros numa cassete.

Existem muitos músicos portugueses a contactarem-no?

Cada vez mais. Sempre pela altura das compilações, recebo uma carrada de emails de artistas portuguesas. Se edito um álbum de uma banda portuguesa, recebo muitas demos a seguir. As minhas editoras são a minha coleção privada, são os meus gostos, os discos que eu compraria. Há discos que eu iria gostar e não vou comprar, mas se é um disco que vou comprar, edito na editora. O meu critério é altamente pessoal. São os meus gostos pessoais que estão presentes e eu é que mando nisto. Eu é que contacto os artistas. Portanto, tenho uma noção do que se vai passando em Portugal. Daí demorar tanto tempo entre as duas “Antologia”, foram quase três anos. E é complicado encontrar uma narrativa que para mim faça sentido, nestes formatos, que é quase uma mixtape de música portuguesa. Isto não é suposto ser uma amostra do underground português, até porque não vivo em Portugal.

O que são as “Antologias” então?

É uma ideia que eu tenho, de algo que gostava de fazer, da música portuguesa, com um toque a levar para o passado. Como a editora tem sempre muito presente, o passado virado para o futuro. Melhor, como diz o Sun Ra, o “ancient to the future”, o tradicional completamente virado do avesso, a virar-se para o futuro, para outra coisa completamente diferente. É pegar nisso com Portugal e artistas contemporâneos. Pode-se dizer que é uma amostra, mas uma amostra não exaustiva do underground português. Eu por vezes procuro certas pessoas que deveriam estar incluídas, que se não estão neste, estarão no próximo. O underground português é tão rico que é difícil manter isso presente num só disco.

Isto poderia ser uma espécie de novo tradicional/folclore português?

Gosto mais do underground, ou novo experimental português. No início havia a ideia de usar o Giacometti, que era o contrário de mim, um emigrante em Portugal, que lançou-se num campo que ninguém estava a explorar. A ideia é usar a ideia dos olhos lá de fora dentro do país, que sou eu, basicamente. Mas é mais um sentimento/imagem, do que um conceito.

Perguntei isso porque há um sentimento de tradição, folclore, em alguns temas escolhidos. As músicas têm um som específico, quase como uma memória inventada.

Sim, que é um conceito que gosto muito. Eu digo sempre que as memórias são inventadas, porque lembramo-nos sempre as coisas de forma diferente. Essa memória inventada aplica-se a muitas coisas que eu faço no meu trabalho. A ideia é convidar artistas e eu guio-os nesse aspecto. Eles sabem o que é, não têm de levar à letra a interpretação: os artistas vão fazendo contribuições completamente diferentes. No início era para ser algo muito mais presente no universo do Giacometti, mas desenvolveu-se de uma maneira muito mais livre. Porque também é o que faz sentido numa editora como a Discrepant.

E onde é que a sua música encaixa?

Sempre fiz música, mas nunca levei a música muito a sério. Divertia-me mais a fazê-la do que ouvi-la. Mas a partir do momento em que tenho uma editora e faço música, começas a levar as coisas mais a sério. E claro que vou editá-la na minha editora. É difícil decidir se a tua música é boa ou não. Tenho imensa música feita que por diversas razões não lancei. O meu princípio é a colagem, para mim tudo é colagem, mesmo uma canção pop é colagem, é chorus-refrain-chorus-refrain, são partes coladas umas às outras. Nos primeiros álbuns da Discrepant o formato era colagem, eram temas de vinte minutos de cada lado. E a minha música sempre foi colagem e atmosferas. A “Antologia” começou com uma ideia de eu fazer a minha mixtape com música portuguesa, criada de propósito para a “Antologia”. Continua a ser apresentado, no vinil, sobretudo, como uma mixtape, as músicas entram todas umas nas outras, com várias atmosferas.