São muitos os discos que cumprem 30 anos em 2019 e vários têm pontos em comum. Aqui juntamos dois que saíram no mesmo dia (2 de Maio), não exatamente pela coincidência de calendário mas porque podemos tomá-los como exemplo de uma mudança de paradigma na cena indie britânica da altura: Stone Roses dos Stone Roses e Disintegration dos The Cure

Os Stone Roses surgem como a geração emergente, ainda a olhar para as memórias do psicadelismo e do punk, mas já contaminada pelas raves que começam a tomar conta do Reino Unido. Os The Cure são a única banda do pós punk que realmente ascendeu ao estrelato e, no final dos anos 80, estão no auge de carreira (tocaram no Estádio de Alvalade precisamente em Junho de 1989).

Também podemos ver isto como uma batalha de cores e estilo: de um lado os tons monocromáticos da cena urbano-depressiva sintetizada pelos The Cure, que em Disintegration voltam a ser góticos. Do outro a explosão de cor em tamanho XXL da cena rave que alimentava os Stone Roses, a banda que se inspirou em Jackson Pollock para a capa do primeiro álbum. Os The Cure cultivavam a melancolia lamentativa fitando a biqueira dos sapatos, os Stone Roses, embora também olhassem para os pés, preferiam o hedonismo celebratório de braços no ar.

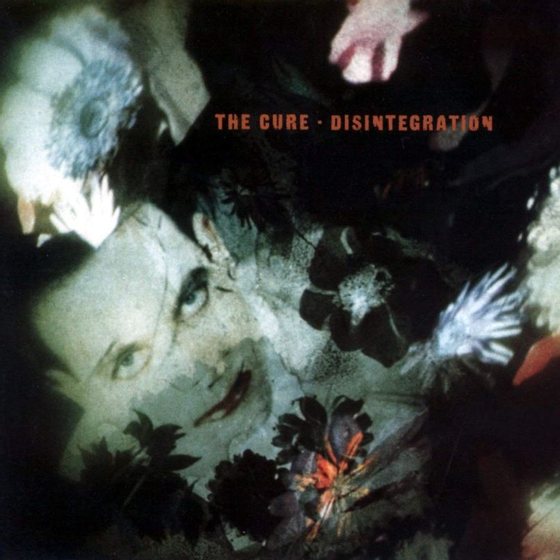

A capa de “Disintegration”, dos The Cure

Todos os movimentos musicais são manuais de estilo e comportamento. Oferecem a cartilha completa de referências para a inserção no grupo: o que ouvir, o que vestir, o que fazer e até dizer… é assim desde o rock’n’roll, foi assim com os hippies, o disco, o punk, o metal e também foi assim com os fatos pretos e camisa branca desfraldada e os penteados desgrenhados dos Cure (felizmente não aconteceu com o batom esborratado). E o mesmo vale para o estilo largueirão e desleixado (baggy) de final dos anos 80, personificado por bandas como os Stones Roses ou os Happy Mondays, que gostavam de camisolas e calças largas porque facilitavam o movimento dos corpos. No final dos anos 80, bastava olhar para revistas como a Face para perceber que havia um novo cool, tinha ritmo e muitas cores. E sorria de orelha a orelha, como o smiley do ecstasy.

Pop, rock e raves

Toda a Inglaterra dançava em 1989. Um ano antes, aquele que ficou conhecido como Segundo Verão do Amor, tinha inaugurado uma nova era com repercussões a nível musical mas também sócio-político. As raves ilegais, inicialmente discretas e fora do radar das autoridades, tornaram-se tão concorridas que foram consideradas uma ameaça pública e a agregação de pessoas a ouvir música e dançar em sítios públicos começou a ser vista como um perigo para a ordem social (o que levou mesmo à criação de uma lei em 1994, a Criminal Justice Bill). Muita gente do punk e da cena alternativa alicerçada em guitarras, converteu-se por esta altura aos ritmos mecânicos da música de dança.

Não era inédito em Inglaterra. Os New Order tinham-no feito anos antes, toda a cena Madchester era no fundo sobre isso e os próprios Stone Roses faziam parte dela (não gravavam para a Factory porque o manager deles era de um clube rival do Haçienda e isso criou incompatibilidades, mas chegaram a trabalhar com Martin Hannett, sem grandes resultados). Só que a partir de 1988 as coisas tornaram-se mais intensas e, o que antes era um fenómeno restrito a algumas cidades do Reino Unido, alastrou de forma infecciosa, primeiro ao resto do país, depois ao resto da Europa, mais tarde ao resto do Mundo. Portugal também não foi imune.

A capa do álbum de estreia dos Stone Roses

A tabela de singles mais vendidos no Reino Unido em 1989 é esclarecedora: “Ride On Time” dos Black Box, um acid house de raiz italo disco, foi o single mais vendido do ano, teve melhor desempenho do que Kylie Minogue ou Jason Donovan, ambos saídos da máquina de êxitos Stock, Waitken & Waterman. “Good Life” dos Inner City, techno de Detroit, tal como “French Kiss” de Lil Louis, house de Chicago, são outros dos hits do ano. Todos são feitos para dançar, nenhum dos artistas é conhecido. Claro que as tabelas também estavam cheias de Guns’N’Roses e Madonna, mas o top de vendas de singles em Inglaterra em 1989 não deixa dúvidas: a música de dança começava a infiltrar-se no território pop.

O regresso à escuridão dos The Cure

Os The Cure, apesar de habitualmente mais estáticos, não eram propriamente estranhos a música para dançar, “Let’s Go To Bed” e “The Love Cats”, por exemplo, funcionam bem em pista, ainda que de forma desajeitada e sem levantar os pés do chão. Mas em Disintegration não há muitas oportunidades para ser expansivo, muito embora o disco tenha sido um sucesso e “Lullaby” tenha chegado aos lugares cimeiros do top de singles.

[“Lullaby”, dos The Cure:]

Chegados ao oitavo disco, os The Cure estavam em auto análise. Com Robert Smith consumido pela culpa da fama indesejada e prestes a fazer 30 anos, parecia existir mesmo um processo de desintegração dentro da banda, ou, pelo menos, na cabeça do seu mentor. Os dois álbuns anteriores, Head On The Door (o disco de “Close To Me”) e Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (“Why Can’t I Be You”, “Just Like Heaven”), tinham catapultado a banda para um patamar de sucesso quase incompreensível para quem tinha encontrado em Faith ou Pornography consolo para a condição de inadaptado. Robert Smith não estava confortável com tanta atenção, vinha do punk, das sombras e do nevoeiro e aí decidiu voltar. Disintegration é cinzento, soturno e triste, mas inspirado, com canções como “Lullaby” ou “Lovesong” a conseguirem romper com alguma luminosidade a cortina deprimente geral.

[“Lovesong”, dos The Cure:]

Os fãs dos primeiros álbuns adoraram o regresso às origens, a editora americana assustou-se e quis atrasar a edição, mas Disintegration teve boa aceitação e, com o passar dos anos, tem-se destacado como um dos discos mais consistentes do grupo. No fim do processo, disco e digressão, Robert Smith continuava amargo e afirmou na altura que os The Cure se tinham transformado naquilo que ele nunca quis que fossem: uma banda de estádio. Terá dito também que o título do disco era apropriado ao momento da banda. Segundo ele, Disintegration marcou o fim do espírito de família e encerrou um período de ouro dos The Cure. A banda tinha chegado ao mainstream. Em 1989, os The Cure tinham o estatuto de “valor seguro” que 10 anos antes desafiavam com o álbum de estreia Three Imaginary Boys.

A psicopátria dos Stone Roses

A novidade tem sempre outro brilho e em 1989 os Stone Roses eram a mais quente das bandas novas. Já existiam há uns anos, desde 1983, fundados por Ian Brown, vocalista, e John Squire guitarrista (pintor e colecionador de arte, também, é dele a capa do primeiro álbum), mas pouco se faziam notar. Começaram por ser influenciados pelas canções psicadélicas dos anos 60 e pelo punk, mas descobriram como unir esses dois pontos através de um groove dançante. Isto só aconteceu devido ao contexto efervescente que se vivia na altura, em Manchester sobretudo. Na verdade, a canção que melhor explora a ligação dos Stones Roses à ideia de dançar é “Fools Gold” e nem sequer faz parte do álbum de estreia, embora tenha vindo a ser incluída nas reedições, mas isso não quer dizer que o groove, o ritmo solto e o espírito livre não estejam já em canções como “I Wanna Be Adored” ou “I Am The Resurrection”.

[“Fools Gold”, dos Stones Roses:]

No fundo, o espírito libertário e alterado de final dos anos 80 está em continuidade com o psicadelismo original que já influenciava a cena indie e os Stone Roses foram dos primeiros a perceber como explorar essas afinidades. Além disso, em 1989 a música que se ouvia nas raves e clubes não era ainda completamente especializada ou tão formatada como hoje, não era só acid house, também havia pop e algumas guitarras. Os Stone Roses estavam, como muitos outros miúdos da classe média operária britânica da altura, a descobrir que havia vida para lá do rock e pop dominantes e isso representou o tal novo paradigma indie que inspiraria bandas como Primal Scream ou Inspiral Carpets.

Ainda assim, apesar do contexto dos tempos, o álbum de estreia dos Stone Roses é, na essência, um disco de canções clássicas que aspiram a ser grandes como as dos Beatles e deixaram lastro no brit pop, inspirando, por exemplo, os Oasis. Pareciam arrogantes e auto celebratórias, como “I Wanna Be Adored”, mas Ian Brown garante que afinal a canção alerta para o perigos do ego e não para sua celebração. A letra fala mesmo em “pecado”. Parece, aliás, haver toda a uma cena bíblica nos Stone Roses, o segundo álbum chamou-se até Second Coming, mas ficaria aquém das profecias. Os Stone Roses nunca mais voltaram à forma original e iluminada do álbum de estreia.

[“She Bangs The Drums”, dos Stone Roses:]

Ainda assim, em 1989, o ano em que saiu Stone Roses, e como metáfora final para a comparação com os The Cure, tudo parecia fazer sentido nas palavras de “She Bangs the Drums”: “The past is yours but the future’s mine!” E foi, durante algum tempo. Os Stone Roses foram os novos e gloriosos heróis. Trinta anos depois, ainda se percebe como e porque aconteceu.