Quando, no início do século XX, Georg Simmel, filósofo alemão, escreveu o visionário ensaio A Tragédia da Cultura, chamando a atenção para a crescente produção de objetos que não são Cultura, são apenas mercadorias, ele não fazia ideia o quão profético estava a ser, pois, com a evolução da tecnologia, não se criariam apenas simulacros de Cultura, como ela também fomentaria nos sujeitos a dependência desses simulacros, tornando a verdadeira Cultura uma coisa despicienda. Pior: a Cultura passou a ser vista totalmente dentro do paradigma do consumo. Hoje em dia temos até coisas chamadas “industrias culturais”, para justificar financeiramente um dos mais essenciais gestos da ação humana: a criação de arte.

Já em 1911, na escrita deste ensaio, Simmel dá como exemplo da produção de mercadorias disfarçadas de cultura, os livros. E nota como muito do que se publica não acrescenta nada à alma dos sujeitos e dos povos. Ora a tragédia dos livros parece ter chegado a um estado de paroxismo com a evolução tecnológica aliada à fábula de que todos podem ser escritores, poetas, cientistas. Todos os anos se publicam dezenas de milhares de livros e entre esses, poucos ou nenhuns vão sobreviver como objeto cultural, não obstante as poderosas estratégias de marketing executadas para que eles vendam muitos exemplares.

Com o apelo dos ecrãs, das séries às redes sociais, o tempo físico e mental disponível para a leitura é cada vez menor e as editoras lutam ferozmente para captar esse ser em vias de extinção: o leitor desconectado do mundo e devoto à página em papel. Dessa luta duas coisas sobressaem: o sobre-investimento no género romance e a sub-determinação das editoras às modas, aos livros escritos por celebridades, ou aos temas polémicos. Nesta arena a poesia vai ficando, cada vez mais, entregue à pequenas editoras independentes, com as suas edições esforçadas, tiragens reduzidas e o drama de não terem onde colocar os livros à venda.

Neste artigo vários livros que sugerimos não se encontram à venda senão em livrarias de bairro e em algumas Fnac, uma vez que as livrarias Bertrand recusam vender editoras independentes e o grupo Almedina se prepara para fazer o mesmo. Hoje, mais do que nunca, em que a edição de poesia já está a abrandar desde 2021, quem quer ler este género tem que procurar estas obras em livrarias independentes ou encomendar online.

A contrapêlo dos monopólios, fomos ver o que tem saído de muito bom nos últimos meses; poesia para os dias de Inverno, para as noites de chuva, para quem quer fugir dos ecrãs e conquistar novas paisagens num bom e velho livro de papel.

“Vozes”

António Porchia

É provável que nunca tenha ouvido falar deste poeta italo-argentino, um homem cuja discreta passagem por este mundo ficou apenas registada num livro. Um único livro para tão vasta sabedoria, tão vasto talento para dizer o incomensurável da existência humana em frases muito curtas, muito sucintas e ainda assim totalmente luminosas. Vozes é a primeira tradução de Porchia feita em Portugal, por Nuno Azevedo, para a Língua Morta, e é um prodígio, uma pérola, que caiu nas livrarias portuguesas no maior e mais obsceno silêncio dada a beleza deste livro sobre o qual o poeta Roberto Juarroz escreveu: “António Porchia tinha a arte da atenção inusitada e crescente (…) e quando ele falava tínhamos a sensação de que o fazia já ‘”desde o outro lado'”.

Poeta, filósofo, sábio António Porchia viveu sempre nas margens da cena cultural Argentina onde desembarcou na adolescência. Em Buenos Aires dava-se sobretudo com pintores, mas era visitado e venerado por muitos poetas e escritores argentinos como Alejandra Pizarnik ou Roberto Juarroz. Admirado por Borges e por Henry Miller que colocava este Vozes entre os livros da sua vida ou Raymon Queneau que o incluía entre os melhores escritores de todos os tempos.

A principal sensação que temos ao ler Porchia é o quanto ele foi capaz de aprofundar o seu pensamento e a sua experiência para depois transformar esses pequenos fragmentos de saber, em aforismos de uma sensibilidade rara, como se lhe tivesse sido dado o poder de decifrar todos os mistérios da vida e ele, por humildade e pudor, tivesse que escolhido dizer apenas alguns.

“O fundo visto com fundura é superfície”, escreveu o homem que produziu uma obra que é, ela própria a materialização da profundidade. Sobre esta ideia de profundidade que atravessa a obra de Porchia, Juarroz escreve: “aprofundar algo é renunciar a possui-lo (…) a profundidade põe em crise os princípios da lógica e as convenções ou suportes habituais da razão”, por isso a máxima profundidade surge normalmente, e desde a antiguidade, em fragmentos, aforismos ou poemas. Quem abrir o livro de Porchia e se atrever a escutar as sua vozes, não deve descurar o conselho do poeta-filósofo: “Não descubras, que pode não haver nada. E nada não se volta a cobrir”.

“O Ar da Manhã”

António Gancho

Aos 20 anos, António Gancho fez uma frustrada tentativa de suicídio com o fio do telefone, o suficiente para ter como destino um atestado de esquizofrenia e uma vida passada em hospitais psiquiátricos até chegar à casa de saúde do Telhal, onde ficou durante quase 40 anos até à sua morte, em 2006. Viveu deambulando pelos cafés de Lisboa, teve visões, disse ser Kafka e muitos outros, escreveu poemas. Já nos anos 60 foi parar ao café Gelo, poiso aberto a todas as configurações humanas, onde a sua poesia chamou a atenção de Herberto Helder, que recolheu 11 poemas e os fez publicar, em 1985, na antologia Edoi Lelia Doura, dando-lhe lugar como uma das vozes comunicantes mais importantes da moderna poesia portuguesa.

Mas é só em 1995 que consegue publicar os seus dois únicos livros: uma novela erótica As Dioptrias de Elisa e a antologia de poemas O Ar da Manhã, na Assírio & Alvim, onde se reúnem quatro livros do poeta escritos ao longo de quatro décadas. Apesar de ser hoje um poeta muito esquecido, a obra foi reeditada por esta mesma chancela no final de 2022, permitindo aos leitores descobrirem um autor de grande fôlego.

“A noite vinha com umas mãos curvas de milagre

eram mãos tuas eram mãos minhas curvas de milagre

tu eras um holofote azul de dirigires alucinações

de prazer cor-de-rosa

tu eras uma flutuação constante de penumbra e surpresa (…)”

O académico e escritor António Cândido Franco, especialista na obra dos poetas desta geração, considera que “António Gancho é um poeta muito pessoal. Dificilmente se enquadra numa escola ou num movimento. Ainda assim, podemos estabelecer lhe afinidades com outros poetas como Manuel de Castro, António José Forte ou mesmo Herberto Helder. O que os liga é o entendimento da poesia como uma atividade livre do espírito. São poetas da liberdade mais do que da beleza”.

“O Outono de Oitocentos”

Vários autores

Não há como ler ou escrever poesia hoje sem voltar atrás no tempo, ler os que escreveram antes de nós, os que fizeram ruturas que foram caminhos abertos para o tempo atual. Ainda que a poesia simbolista tenha perdido importância entre os poetas portugueses atuais, mais interessados em falar do quotidiano, avessos às elipses e ansiosos por serem os mais claros e literais possível, não deixa de ser curioso que surja esta antologia O Outono de Oitocentos, onde a poeta Margarida Vale de Gato viaja pela obra de 50 poetas que viveram e escreveram durante o século XIX. Uma poesia onde o aparecimento do “Eu” lírico dá origem a uma exaltada subjetividade com ressonâncias até hoje.

Como explica a poeta e tradutora, “na preferência pelo modo simbólico a que vamos assistindo ao longo do século XIX com uma valorização da sugestividade bem como da ressonância potencialmente infinita entre significantes, se, por um lado, a vagueza do sentimento vai sendo transferida para a sensualidade da imagem inesperada, por outro, torna-se cada vez mais remota a identidade entre esta e uma referência ao mundo real(…)”

“Quando acabar, já velha a nossa geração

Tu continuarás, entre as dores dos demais,

Amiga do homem a quem dás o ensinamento: ‘a beleza é a verdade, a verdade, a beleza, são

uma só coisa a saber e nada mais.”

[Keats, “Ode sobre uma urna grega”]

É, pois, uma poesia que assenta na construção de imagens através das palavras, deixando que estas libertem todo o seu potencial lírico. Este livro, editado pela Flop, reúne poetas da tradição europeia e norte americana, de língua inglesa, francesa e alemã, de Emily Dickinson a Baudelaire, de Nietzsche a Keats, passando por Coleridge. A escolha, explica a tradutora num longo e pedagógico prefácio que nos ajuda a compreender os acontecimentos, polémicas e debates, que ocorreram durante este século entre os restos de Romantismo e o alvor do Modernismo, “recaiu em poemas que desenvolvessem um desequilíbrio mas também um elan: uma ansiedade de falência e o apelo transcendental de que é sintoma o debate surdo entre a alegoria e o símbolo.”

“Linguaviagem”

Augusto Campos

É ainda sob a mística da poesia do século XIX que Augusto Campos, poeta brasileiro e um dos fundadores do movimento da Poesia Concreta — além de tradutor prolífico — nos propõe uma viagem ao universo de quatro dos maiores poetas que emergiram no poente do século: Mallarmé, Valery, Keats e Yeats. Linguaviagem é um livro que é também um desafio de encontrar linhas de diálogo entre poetas cujo modernismo irrompeu por dentro do romantismo e do simbolismo. Mais precisamente, por serem todos eles que fizeram ruturas dentro da linguagem, Augusto Campos vai procurar caminhos que põem em diálogo este autores; sobretudo a relação entre as obras Herodias de Mallarmé e A Jovem Parca de Paul Valery; e entre as Odes de J. Keats e Bizâncio de Yeats.

Este livro-viagem é, antes de mais, uma travessia pelo virtuosismo de Campos como tradutor ao fazer chegar à língua portuguesa a língua inglesa de Keats e Yeats e a francesa de Valery e Mallarmé, todos eles poetas-acrobatas da palavra, que não temeram fazer à língua todo o tipo de torções, saltos, piruetas para nos dar a ver não um mundo, mas uma constelação única e de uma beleza fulgurante que marcou profundamente não apenas a lírica mas a própria linguagem, cuja crise Mallarmé percebeu como poucos.

“Espero o ignoto do porvir,

ou talvez, ignorando o mistério e teus gritos,

desata esses soluços últimos e aflitos

de uma infância que vê das fantasmagorias

separarem-se enfim as frias pedrarias.”

[S.Mallarmé, “Herodias”]

Como nota Augusto Campos, há mais novidade nestes poetas do que em muitos dos que estão a escrever hoje em dia: “Há, paradoxalmente, mais diálogo fértil do novo com essas formas até certo ponto já codificadas, do que com a inanidade do poemas ‘abertos’, mas sem estrutura e sem know-how, que hoje circulam nas águas desorientadas e permissivas dos ecletismos ‘pós-modernos'”.

Linguaviagem, editado numa parceria entre a Maldoror e a Língua Morta, oferece-nos um breve mas importante passeio pela obra destes homens que nos deixaram uma poesia iluminada feita por um desbravar na linguagem os seus caminhos mais tortuosos.

“Paraíso Perdido”

John Milton

“(…) for I am Hell, nor am I out of it”/ “Porque eu próprio sou o Inferno, nem estou fora dele”: este é apenas um dos muitos portentosos versos que Milton escreveu nesse clássico da literatura que é Paraíso Perdido, uma epopeia de Lúcifer, anjo desobediente a Deus e que o poeta Daniel Jonas traduziu para português. A edição, que saiu em 2006 na editora Cotovia, estava há muito esgotada e a E-Primatur apostou numa reedição à qual acrescentou ilustrações de Gustave Doré.

Perguntámos a Daniel Jonas sobre a importância desta reedição: “A relevância de Milton para os dias de hoje é eventualmente a mesma que se reserva para, por exemplo, Camões ou Virgílio. Tal como não costumamos perguntar sobre a relevância de poemas portugueses dados à estampa em 1572, as razões de ainda se ler alguns poemas ingleses publicados um decénio depois obedece aos mesmos critérios do canónico: um clássico sistematicamente atualizado que por alguma razão cumpre com pressupostos de obra de arte. Cabe às sensibilidades dar-lhe ou não atenção. As razões da estabilidade ou deriva dessa atenção são parte da razão de ser dos estudos literários”.

Já o poeta Helder Macedo faz notar que o Lúcifer criado por Milton foi beber ao Baco, criado por Camões n’Os Lusíadas, e que tal como os grandes poetas consegue dar a ver imagens de uma enorme potência sobre a vida humana, através de uma extraordinária concisão no verso.

Ler o Paraíso Perdido, tal como qualquer outra das epopeias antigas, é uma viagem para a qual é preciso ir bem aviado de curiosidade e persistência para lutar com uma linguagem que não nos é facilmente ou literalmente acessível. Porém, passado um primeiro choque, e à medida que vamos abrindo caminho no poema, nas suas imagens e palavras luxuriantes, podemos olhar para trás, avaliar a distância que vai entre isto e o que andam muitos poetas a escrever e a publicar hoje em dia, e chorar porque efetivamente caímos numa idade do ferro da poesia.

“Dança para Cavalos”

Ana Estaregui

Dança para Cavalos marca a estreia de Ana Estaregui em Portugal, mas não na poesia, pois no Brasil, de onde a poeta é originária, já tinha publicado dois livros, os mesmos que se reúnem nesta obre que agora saiu pela Língua Morta, uma das editoras que mais consistentemente e militantemente publica poesia, nomeadamente poesia de novos (não como sinónimo de jovens) autores.

“não se pode culpar os que comeram

os pequenos frutos do jardim

reescrevendo os mesmos poemas

com o suco roxo das amoras

a colheita solar é então: pitangas, mangas

e laranjas durante a tarde

somos tão moventes quanto as plantas

nascemos, vestimos roupas amarelas

refletimos o dia por instantes

e depois secamos

com o declínio do sol”

A aposta em Ana Estaregui, como já tinha acontecido com Andreia C.Faria ou Elisabete Marques, é absolutamente conseguida pois também nela se encontra a capacidade de construir um universo poético, imagético e linguístico muito singular. Desde logo, ela abandona a cidade, esse topos preferido pelos poetas dos últimos dois séculos — as neuroses, o tédio, a melancolia — para construir uma poesia solar, assente na religação das coisas à natureza.

Há nesta poesia a utopia de uma origem pura e intocada, onde homens e animais se reúnem na certeza do Bom e do Belo, mas onde o Mal espreita, em sinais fugidios e alarmantes. Ana Estaregui, demiurga de um mundo paradisíaco, sabe contudo que a queda se abisma à frente de cada paraíso e isso impede-a de cair numa ingenuidade fatal.

“Novos Poemas”

Rainer Maria Rilke

Poeta maior da língua alemã, autor uma das obras imortais da poesia que são as As Elegias de Duíno, Rilke (1875-1926) teve, consigo próprio, o conflito de decidir se se entregava à arte ou à vida. Escolheu a arte e esta coletânea de poemas, que agora se traduzem pela primeira vez para língua portuguesa, é já o espelho dessa escolha. Novos Poemas são, pois, poemas da maturidade, embora anteriores às Elegias, a sua opus magna. Sobre eles o poeta dirá em carta a um amigo: “Não parto de grandes coisas e pensamentos, mas precisamente daquilo que é também improvável, feio ou repugnante, que me interpela como coisas grandes, eternas(…)”.

Na época que escreve estes poemas, Rilke está muito influenciado pela escultura de Rodin, de quem chega a ser secretário, e pela pintura de Cézanne, também ele pintor da transição entre o Impressionismo e os vários Modernismos que eclodiram no principio do século XX. Como escreve a tradutora Maria Teresa Dias Furtado, “Rilke baniu toda a espécie de subjetividade destes poemas e dirigiu-se para o mundo das coisas”. Nesta fase ele percebe, como Walter Benjamin teorizará, que entre o nome e a coisa nomeada há um breve silêncio comunicante. As coisas dão-se a conhecer no íntimo do sujeito, mesmo que ele não tenha consciência disso. É então nesse hiato, nessa dobra, que Rilke vai escrever.

“Como luas ergueram-se claramente os seus joelhos

e mergulharam nas orlas de nuvens das ancas;

a pequena sombra das pernas retirou-se

os pés distenderam-se e ficaram claros

e os tornozelos viveram como gargantas

dos que matam a sede (…)”

[Rilke, “O Nascimento de Vénus”]

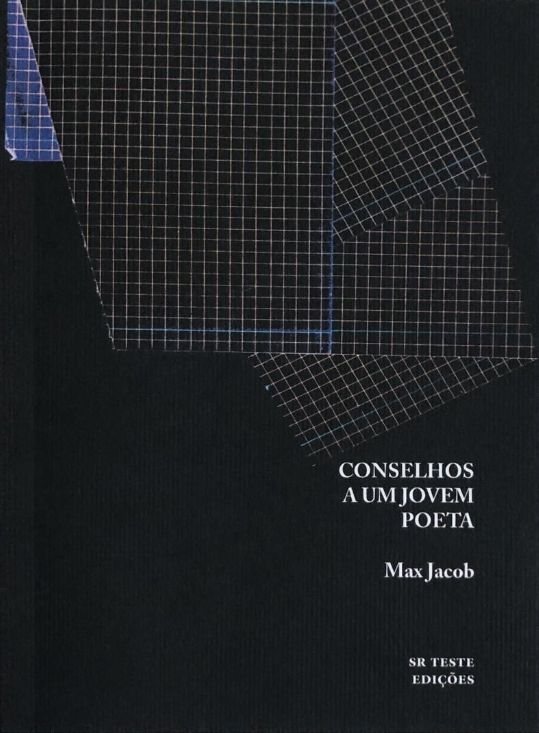

“Conselhos a um Jovem Poeta”

Max Jacob

Max Jacob (1876-1944), pintor e poeta, era um desses corredores de fundo cujo talento veio ao mundo num tempo e num contexto em que haviam muitos outros corredores geniais e ele acabou por ficar na sombra dos génios que ajudou, como Picasso, Braque, Cocteau ou Apollinaire. Na verdade, os que mais admiraram a obra desse desconhecido que foi Max Jacob foram os Surrealistas, que o consideravam um mestre, embora a obra de Jacob não se possa considerar Surrealista. Era, antes, uma obra que, tal como a de Apollinaire, se compunha de poemas narrativos, que continham imagens fortes e impossíveis conseguidas através de inventivos e originais jogos de linguagem.

Judeu, homossexual, convertido ao catolicismo e vivendo em mosteiros Max Jacobs, que morreu num campo de concentração francês em trânsito para Auschwitz, é hoje um poeta praticamente esquecido, foi resgatado para a língua portuguesa pela editora Sr. Teste através da obra póstuma Conselhos a Um Jovem Poeta.

É uma obra curta à qual se acrescentam as ilustrações de Nuno Sousa Vieira, mas onde se pode vislumbrar o talento e a sabedoria de Jacob que avisa os artistas neófitos: “O gesto de sublime ignorância é o espanto”.