É sempre de ficar de pé atrás quando um filme da saga “Guerra das Estrelas” não tem um robô carismático (nem uma personagem alienígena secundária insólita). Viu-se no malfadado “Star Wars: O Despertar da Força”: já nem me lembro quantos robôs novos havia, qual o seu aspeto e quais as suas siglas. Isto já não sucede em “Rogue One: Uma História de Star Wars”, de Gareth Edwards, o primeiro filme de uma nova série autónoma da saga criada por George Lucas, batizada “Star Wars: Antologia” e que funciona como prelúdio a esta.

[Veja o “trailer” de “Rogue One”]

O robô de serviço responde pela sigla K-2SO (K-2 para os amigos). Era um robô do Império, mas bandeou-se para a Aliança Rebelde depois de lhe terem dado a volta aos circuitos, e é parte anti-C3P0, porque não atarantado como este e brutalmente eficaz, e parte versão cibernética de Sheldon Cooper, por estar sempre a emitir juízos pessimistas e a citar estatísticas que dão possibilidades de sobrevivência muito baixas aos insurgentes. (“Rogue One” inclui também um alienígena que é um detetor de mentiras vivo em formato octópode. Nojento, mas infalível).

[Veja a entrevista com o realizador Gareth Edwards]

Passado pouco antes da “Guerra das Estrelas” original de George Lucas, “Rogue One” foi concebido como uma série B. Mas foi crescendo, crescendo, e acabou uma produção de 200 milhões de dólares. E surpreendentemente, é um filme melhor do que o flácido “Star Wars: O Despertar da Força”. Tudo graças a um argumento pão pão queijo queijo, de Tony Gilroy e Chris Weitz, que quase se resume de uma penada – um comando rebelde leva a cabo uma operação tipo “Missão: Impossível” para roubar os planos da Estrela da Morte – e a uma realização despachadíssima do britânico Gareth Edwards (“Monstros-Zona Interdita”, “Godzilla”), conseguindo que “Rogue One” tenha, na conceção, no espírito, nas peripécias e na vibração, uma identidade de “space opera” muito próxima da do primeiro filme da trilogia-mãe.

[Veja a entrevista com Felicity Jones]

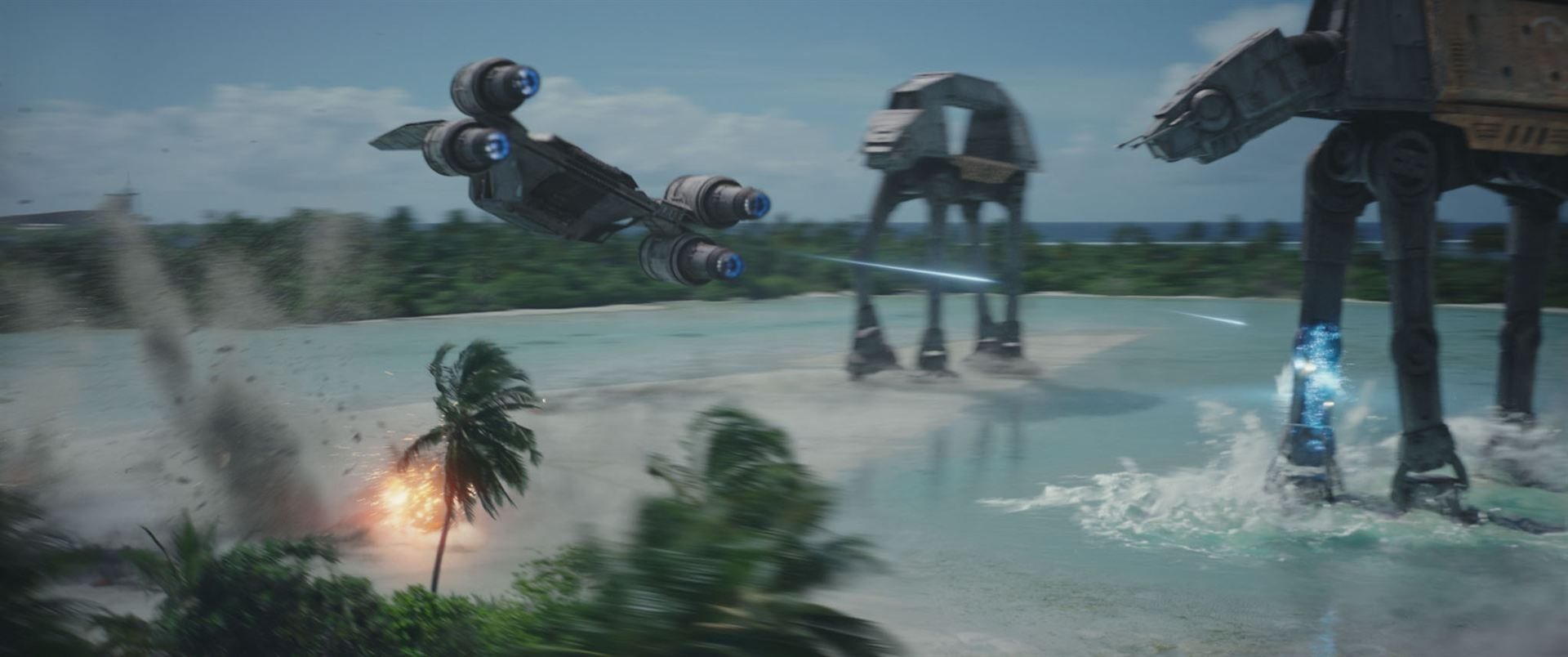

Entre os vários prazeres de que podemos desfrutar nesta “falsa” série B que é “Rogue One”, estão Felicity Jones no papel da heróina, Jyn Erso, um poço sem fundo de genica, que não se deixa tolher por dramas familiares e não precisa da Força nem de sabres de luz para se afirmar como combatente; o chinês Donnie Yen na figura de Chirrut Îmwe , um monge-guerreiro ceguinho evadido de um filme de Shaolin, e que mata soldados imperiais que se farta; e sobretudo uma fulgurante batalha decisiva, travada no ar e em terra, tendo como cenário uma ilha de um planeta tropical, e que está para este filme como a batalha no planeta gelado para “O Império-Contra Ataca”.

[Veja imagens da rodagem de “Rogue One”]

https://youtu.be/ViunGSv9OYQ

Há ainda Darth Vader, que só aparece mais para o fim de “Rogue One”, mas que põe tudo em sentido, dentro e fora do filme, mal entra em cena ao som da Marcha Imperial. É de arrepiar os cabelos até ao alienígena detetor de mentiras vivo em formato octópode, que nem os tem. Arrepiante também, e de muito mau gosto, foi a ideia de ressuscitar por via digital o falecido Peter Cushing, para que Moff Tarkin pudesse fazer parte de “Rogue One”. É como se Cushing tivesse sido trazido à vida depois de recém-embalsamado, faz temer o pior em futuras utilizações semelhantes de atores que já morreram e deixa uma nota desagradavelmente tétrica num filme que doutra forma é uma injeção de frescura, vitalidade e descomplicação na saga.