Gonçalo Galvão Teles é um homem tranquilo. Para o ano faz 50 anos. É guionista, é produtor (Fado Filmes, fundada pelo pai, por exemplo) e é realizador. Tem assinatura em muita ficção portuguesa: histórica (“Soldado Milhões”), científica (“Gelo”) ou curtas-metragens . Carrega o nome de família, que já tem o selo desde que o pai se lançou sétima arte, muitos anos antes (“Bestiaire”, o primeiro filme de Luís Galvão Teles, é de 1970). É professor na Universidade Lusófona e tem tanto carinho pela tarefa como pela primeira longa-metragem que fez, “Nunca Nada Aconteceu”, filme que se estreia esta quinta-feira, 29 de setembro. O guião veio de Luís Filipe Rocha, foi reescrito por Tiago R. Santos, mas com corpo também de Galvão Teles.

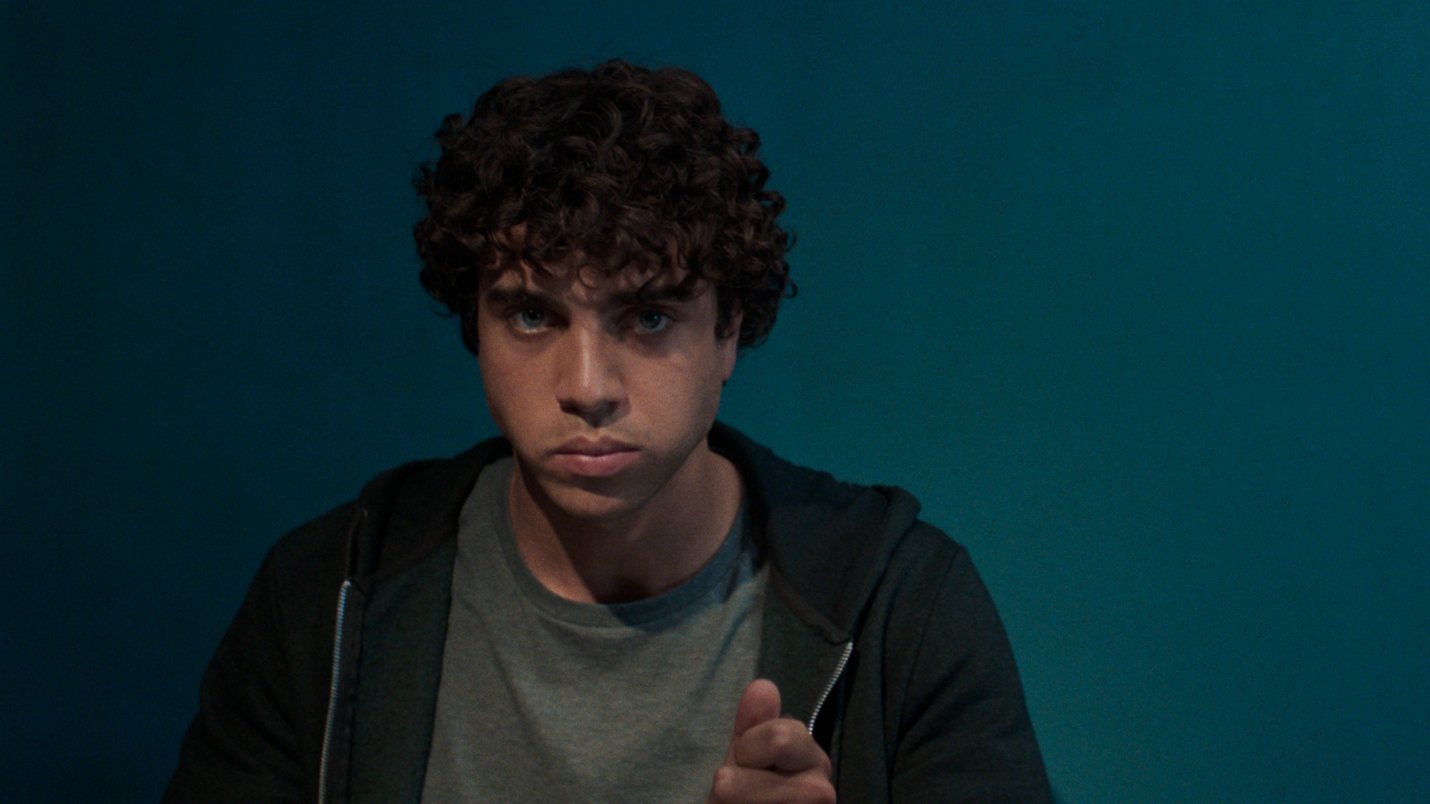

O realizador quis levantar questões, quis olhar para as gerações mais novas para tentar saber se há um “caminho certo” para se estar, transformar em história o limbo constante de tudo ser possível e, ao mesmo tempo, de não o ser; da falta de comunicação; da morte; e da vida. A história é esta: o avô António (Rui Morisson) regressa da terra com o filho (Filipe Duarte, num dos seus últimos trabalho em vida) para a sua casa depois de ter ficado viúvo. Ao mesmo tempo, a nora de António, Lena (Ana Moreira), exausta da vida de casal, e o neto Pedro (Bernardo Lobo Faria) vão existindo naquele lar. Apenas isso: existindo. O mais novo daquele núcleo faz um pacto com dois amigos, Maria (Alba Batista) e Paulo (Miguel Amorim), qual triãngulo amoroso. Gonçalo Galvão Teles quis explorar esse turbilhão de emoções, sem nunca mostrar a fundo as motivações de cada uma daquelas personagens. Abriu o jogo, mas o espectador é que sente. Decide. É no silêncio que se joga a partida das hipóteses sobre o que vai realmente acontecer.

Em conversa com o Observador, na Cinemateca Portuguesa, mesmo passando por temas tão difíceis como o atual momento do cinema português, a saúde mental dos seus alunos e de tantos outros jovens que escolhem esta profissão, Galvão Teles continua tranquilo. Porque tudo é aprendizagem. Tanto quanto às suas escolhas, que agora hão de estar mais na realização do que no guionismo, como em relação às suas opiniões. Acredita, por exemplo, que o setor “deve escolher melhor as suas batalhas” e não andar tão dividido, mas que é preciso repensar alguns modelos, como o da distribuição. “Nestes últimos dez dias vão estrear-se cinco filmes portugueses. Acho que não é bom para ninguém. Denota alguma falta de bom senso das entidades que promovem. E isto não é uma guerra, toda a gente tem os mesmos direitos. Parece é que não nos ajudamos uns aos outros porque não há espaço nos média, não há espaço nas salas e, claro, não há espectadores para todos os filmes”.

E se não fosse realizador, daria um bom advogado? Galvão Teles terminou o curso e foi para os Estados Unidos da América estudar escrita de cinema e televisão: “Estou absolutamente no sítio certo. Mas sou um otimista por natureza, teria encontrado o meu caminho noutra arte”, admite.

[o trailer de “Nunca Nada Aconteceu”:]

Não é a primeira vez que realiza, mas é a primeira vez que realiza uma longa metragem sua. A ideia já estava guardada há muito tempo?

Um filme, uma vida ou uma carreira, é tanto o que planeamos como o que não planeamos e acontece. A minha formação é de argumentista e achava que era isso que ia fazer. Percebi que só com isso não funcionava, fui transitando naturalmente para a realização. Os meus primeiros filmes, curtas e telefilmes, foram todos escritos por mim. A verdade é que, nos últimos anos, tenho me dedicado a realizar textos de outras pessoas. Já tinha co-realizado “O Gelo”, já aí havia uma semente de trabalhar na ideia de outra pessoa. Depois co-realizei o “Soldado Milhões”, onde não tinha nada a ver com o argumento, foi a Pandora (Cunha Telles) que me convidou para trabalhar com o Jorge Paixão da Costa. Claro que sugeri, filmei à minha maneira, meti o meu cunho, mas, em termos de argumento, vinha de outro sítio. Mas a verdade é que me senti muito mais livre a realizar coisas escritas por outros do que por mim.

O seu percurso então foi sendo uma conjugação entre o planeado e o que foi surgindo.

Sim. É uma consequência disso. Foram as circunstâncias e essa minha vontade. Quando estava a preparar o “Soldado Milhões”, o concurso do ICA estava a terminar. O Luís Filipe Rocha, que, na altura, tinha estado connosco no “Cinzento e Negro”, tinha este guião, que tinha ficado de lado. Perguntou-me se tinha interesse em trabalhar com esse argumento, voltei a lê-lo e senti um apelo muito grande. Que o filme lidava com muitas das questões que me preocupam, que acompanharam o meu crescimento, que lugar é que há no mundo para mim, assuntos que me preocupavam no futuro e agora como pai. Aceitei. Foi, por isso, essa vontade de realizar algo que não é meu, mas que pudesse apropriar, a de estar no “Soldado Milhões” e este núcleo central de três gerações que está no filme. Comecei com comédia, estive no drama histórico e também na fantasia. Mas o que me preocupa é o dia a dia. Sempre foi esse o realizador que quis ser.

Quando projetamos as nossas preocupações para o trabalho, é possível encontrar resposta?

Não procuro respostas, mas sim perguntas. E um dos trabalhos que foi feito durante a reescrita, que foi pedida ao Tiago R. Santos, foi o de não tentar explicar aquilo que não posso perceber. Não tentei explicar a angústia daqueles três adolescentes. O que os leva pelo caminho que escolhem. O que está na origem daquele pacto. Não quis explicar. No argumento original encontrávamos essas explicações, como o consumo de drogas ou a violência doméstica, mas preferi retirá-las. Queria que as pessoas sentissem a dificuldade de viver, a angústia da adolescência. Por isso, não, não encontrei respostas.

Mas vai então tentar encaminhar mais o seu trabalho para estes trilhos existencialistas? Em nome próprio?

Obviamente que sim. Quando acabei este filme, a única coisa que queria fazer era realizar outro. Digo isso aos meus alunos, que esta é a marca de um realizador: acabar um filme querer fazer outro. É um sinal de maturidade. Não tanto no sentido de uma procura obsessiva de uma obra, de um cunho, isso nunca foi algo que me fascinou. É um pouco como ver um filme do Woody Allen e dizer que é do Woody Allen. A minha obsessão são histórias, personagens, estas questões da vida. Mas nem sempre me aconteceu. Já cheguei ao fim e perguntei-me: como é que o fiz, e como poderei voltar a fazer? Estou agora a preparar uma longa metragem com quatro cenas e duas personagens, na linha do “Antes do Amanhecer” [filme de Richard Linklater], por exemplo, sobre as tais questões existencialistas, mas ao longo de dez anos.

Pergunto-lhe isto a propósito do momento atual do cinema português. Existem cada vez mais olhos atentos ao que se faz por cá. Este abrir de portas, que admite em si já um certo vento de urgência em mostrar, não o faz ir à procura de um estilo? De outros objetivos rumo à internacionalização?

Nunca senti urgência. Senti premência, relevância de fazer coisas, mas nunca urgência. Não acho que, tal como o medo, a urgência seja boa conselheira. Quero fazer com tempo, quando as ideias estiverem amadurecidas, ou porque reajo a um desafio. A vida acontece quando estamos ocupado a tratar de outros planos, como se diz. Claro que se surgisse o convite de estar numa série com essa ambição, talvez aceitasse, mas não por sentir essa urgência. Tenho uma sorte enorme na minha vida, uma grande tranquilidade, gosto imenso do que faço. Só que tenho duas carreiras, uma de realizador e outra de académico coabitam muito bem. Não seria o professor que sou se não realizasse os filmes que realizei. Neste filme, sente-se um desejo de inovação, de descoberta, que é muito instigado pelo contacto diário com os meus alunos. E isso tranquiliza-me. A minha vida está permanentemente ocupada, independentemente de estar a rodar. Uma colega sua perguntou-me o que é que eu escolhia: deixar de fazer filmes ou de dar aulas. Na altura respondi o primeiro, ficou surpreendida. Mas disse-lhe também que se repetisse a mesma pergunta daqui a 15 minutos, a resposta seria diferente.

▲ "O cinema é, de facto, uma forma de arte muito cara que envolve equipas, produção, distribuição, tudo. É muito difícil fazer um filme sozinho"

Essa tranquilidade toda veio de onde? Família? Experiência?

Senti essa tal urgência durante algum tempo e não me trouxe grandes resultados. Em 1995 estive a viver em Paris e escrevi uma longa-metragem em casa, para fazer com os meus próprios meios, quando se vivia um tempo de grande movimento social. Senti essa urgência, de que o tempo estava a passar, e tentei forçar. Não me trouxe bons resultados. Depois, descobri a carreira académica e até talvez os filhos, fizeram com que me sinta tranquilo a fazer aquilo que quero e posso.

Que alunos de cinema são os de hoje em dia?

Lido com duas realidades distintas: a da licenciatura da Universidade Lusófona, quase maioritariamente portuguesa onde se sente uma procura, mas também um medo de se ter escolhido um sítio que é precário. De onde depois emergem talentos como o do Bernardo Lopes [da produtora Omaja] que sabia muito bem ao que ia e se preparou para ser um profissional da área. São esses que se destacam. Sou também professor e diretor de um mestrado em cinema, com alunos estrangeiros de todo o mundo, da Mongólia aos Estados Unidos da América, que já vêm com alguma experiência, porque o aluno típico tem 30 anos e já trabalhou nesta área. Ficam surpreendidos com a nossa realidade, mas ficam fascinados com a Europa, uma crença de que o sítio perfeito para se estabelecerem é aqui. Pela conjugação de meios e de liberdade criativa. Entre as longas-metragens e os conteúdos de série. É uma evolução que se sente muito naturalmente. A Europa é vista um pouco como uma meca nesse sentido. Exemplo disso foi uma aluna da Mongólia que, com os contactos que fez, realizou uma curta-metragem que esteve em Cannes e fez agora outra que ganhou um prémio em Veneza. Já tem, aliás, entre várias produções, o apoio para fazer a primeira longa-metragem em breve.

É fundamental saber mexer-se.

Sim. Preparar-se para uma vida que não é só artística, é também de networking, de produção, financiamento, colocação na indústria.

Como é que um professor prepara os seus alunos para isso?

Eles já vêm um pouco com essa preparação. Acho que sou melhor professor por ser profissional da área, porque luto com isso. Levei os meus alunos para a minha antestreia. O cinema é, de facto, uma forma de arte muito cara que envolve equipas, produção, distribuição, tudo. Se calhar pode-se escrever uma música e tocá-la sem mais ninguém, mas é muito difícil fazer um filme sozinho.

Os seus alunos são capazes de criticar os seus filmes?

São, são. Tudo o que me dizem faz-me pensar. Qualquer comentário faz. O meu trabalho não é só levantar questões, mas também questionar o meu próprio trabalho.

Estes jovens que saem dos cursos deviam ter esse tal upgrade, esse conhecimento das mais diversas áreas, como foi o seu caso?

Acredito muito na filosofia renascentista de que quem só sabe muito sobre algo não sabe nada sobre isso. É importante viver, sair à noite, namorar, separar, ter filhos, tudo é importante para a nossa formação. Mas acho, por estar mais focado na área da realização, nem sequer sei se vou escrever um argumento outra vez, que estou agora mais interessado na descoberta das personagens, da interpretação, da criação de um mundo. E sim, foi fundamental fazer de tudo um pouco. Ter uma produtora, produzir os filmes dos outros. Crescemos muito a olhar para o trabalho dos outros.

Falo sobre isto por causa da polémica que houve entre a Academia Portuguesa de Cinema sobre a escolha dos jurados ao pré-candidato português aos Óscares. Como é que olhou para isso?

Quero ser absolutamente claro: o argumento é fundamental. Não é por acaso que comecei por aí. Não é por acaso que quando decidi a meio do curso de Direito, nos anos 90, que aquele não era o meu caminho, escolhi ir para os EUA para a escola de cinema, estudar escrita de cinema e televisão. A minha formação vem toda daí, tudo parte daí. Não só achava que havia uma lacuna em termos educacionais nesta área, como havia uma lacuna no cinema português, como acho que é uma base essencial de tudo o que fazemos. Merece ser reconhecida como tal. Por outro lado, parece-me que em Portugal há tendência para guerras mal direcionadas. As pessoas só se unem por causa de um conflito. Isso entristece-me, que nós [o setor do cinema] só nos unamos assim. É preciso escolher melhor as batalhas. A Academia tem feito um trabalho notável com poucos ovos para promover o cinema português. Não me parece útil que, em cada vez que nos unimos, seja por causa de uma guerra. É preciso bom senso, lutar pelos nossos direitos. Estou a sentir isso agora com o lançamento do meu filme. A Fado Filmes e a Outsider Filmes escreveram uma carta com um apelo ao bom senso para as distribuidoras.

▲ "Adorava que este filme tivesse imenso público, até porque, se há alguma razão para o fazer, é para mostrar as minhas preocupações sobre o mundo em que vivemos"

TOMÁS SILVA/OBSERVADOR

Porquê?

Porque vão estrear-se cinco filmes portugueses nestes dez dias. Acho que não é bom para ninguém. Denota alguma falta de bom senso das entidades que promovem. E isto não é uma guerra, toda a gente tem os mesmos direitos. Parece é que não nos ajudamos uns aos outros porque não há espaço nos média, não há espaço nas salas e, claro, não há espectadores para todos os filmes. É natural que haja algum engarrafamento depois de dois anos de pandemia, em 2021 só estrearam sete filmes portugueses. Mas, ao mesmo tempo, cinco filmes em dez dias parece-me contraproducente e um tiro nos pés de todos nós.

Essa falta de público vai-se justificando com a divisão crónica entre cinema de autor, que faz a roda viva e premiada dos festivais, e um cinema mais comercial? Essa divisão não tem os dias contados?

Sempre achei que essa divisão, ou pseudo guerra fratricida entre cinema de autor e comercial, era profundamente, errada para todos nós. Nunca trouxe resultados positivos. Acredito na diversidade cinematográfica, acho que há espaço para todos filmarem aquilo que os motiva. Não há nada que valorize mais do que a liberdade de criação. Sinto que existe um tendência para catalogar, é ótimo que exista uma cinematografia portuguesa que é reconhecida em festivais. Houve uma altura em que a Berlinale, nas curtas-metragens, parecia o campeonato nacional português, de uma emergência de uma geração muito talentosa, da Leonor Teles ao João Salaviza. Seria, claro, desejável, um cinema que pudesse chegar mais facilmente ao público, mas que este tipo de cinema também chegasse às pessoas. Tenho dificuldade em perceber esta falta de relação do público português com o seu próprio cinema. Este preconceito que existe com esse cinema. Ou que é muito autoral e o público não tem acesso ou é demasiado comercial e serve para fenómenos de bilheteiras. Continuo a ter muita dificuldade em perceber porque é que o público português tem tanta falta de vontade em descobrir a sua própria história. A criação artística é isso mesmo: olharmos para nós. Ainda hoje me custa. Em França, por exemplo, que é visto como um país chauvinista, há cerca de 40% de público para o seu cinema, e cá anda entre 1% e 3%.

E essa aproximação não aumentou com o reconhecimento internacional.

É incompreensível. Quando saiu o “Em Nome do Pai” [filme de 1994, de Jim Sheridan, com Daniel Day Lewis], em que havia uma cena numa prisão que tinha um galhardete do Benfica, toda a gente falou nisso. Quase como se sentissem que o filme era deles. Mas depois as pessoas não vão ver. Sim há orgulho nacional, do que fazemos, do nosso passado histórico, de ter ganho o festival Eurovisão, mas depois o nosso cinema…

Isso parte também do lado de cá do setor?

Da minha parte, não. Não posso falar pelos meus colegas, mas sinto, sinceramente, que não. Há um desejo de liberdade criativa, autoral, de fazer os filmes que lhes são relevantes, mas não por uma despreocupação com o público. Que não interessa. Acho que maior parte das pessoas têm uma vontade sincera de serem vistos. Quanto a mim, quero fazer os meus filmes, como disse, de fazer o que gostaria de ver em sala, mas com um cuidado enorme, em termos narrativos e técnicos, para que haja vontade de os ver, de os questionar. Adorava que este filme tivesse imenso público, até porque, se há alguma razão para o fazer, é para mostrar as minhas preocupações sobre o mundo em que vivemos. Da enorme angústia que se sente entre os mais jovens, e que sinto diretamente com os meus alunos. Lido, todos os dias, com miúdos de 20 anos que, Covid-19 e guerras à parte, vivem no momento mais avançado de todos os tempos, com acesso a tudo, e vivem com medo. Em que se questionam, todos os dias, sobre o seu futuro. Parecem ter tudo, mas vivem com medo. Quando estava a preparar este filme, li um estudo da União Europeia que mostrava que cerca de 50% dos jovens europeus sentiam medo do futuro e que as coisas iam piorar. Isto é altamente preocupante. Lembro-me que, a propósito de um visionamento que fiz com os meus alunos, uma aluna disse o seguinte: crescemos com toda a gente a dizer-nos que tudo era possível, mas não nos disseram que nem tudo era. E nesse limbo entre tudo ser possível e a dificuldade de concretizar os sonhos, aí reside uma enorme angústia.

Ao fim de todos estes anos, estando cada vez mais convicto de que quer fazer as suas histórias, o que é que o fascina no cinema?

Ainda tenho esses momentos, claro. Sinto, muitas vezes, que, mesmo tendo um olhar crítico sobre o cinema, aquilo que me apaixona é essa surpresa. De me deixar a pensar. De voltar a colocar na posição de puro espectador. Quando o meu filho nasceu, houve aquele período em que não era possível fazer nada, marquei uma ida ao cinema com a minha mulher. Arranjámos babysitter e fomos às 19h00 para depois jantarmos. Vimos o “Segredo dos Teus Olhos” e, mal saímos da sala, olhámos um para o outro e voltámos a entrar. Tinha-me deixado levar de tal forma, que me apeteceu ver outra vez com o tal olhar mais crítico. No fundo, continuam a ser as mesmas coisas que me faziam pensar ou apaixonar quando descobri os filmes do Hal Hartley nos anos 90 quando andava a estudar Direito: as relações humanas, as emoções, a capacidade de conjugar esta linguagem, que é a mais perfeita do mundo, e trazer uma outra reflexão sobre o que é, afinal, viver.

▲ O cinema resistirá sempre, é forte de mais, tem uma história muito marcante para deixar de resistir

Com tantas horas de ficção que se produzem agora, especialmente por causa das plataformas de streaming, será que não corremos o risco de voltar a uma era onde tudo aponta para os mesmos modelos? Onde ficará o cinema nessa capacidade de fascinar o ser humano?

O cinema tem uma capacidade de resiliência muito grande. Os tempos são desafiantes, talvez seja preciso adaptar, mas o cinema tem demonstrado essa resiliência. Não só temos visto grande cinema, com C grande, nessas plataformas, do Alfonso Quaron ao Martin Scorsese, como também o que aconteceu no cinema norte-americano: quando estava no tal curso, passou a chamar-se Escrita de Cinema e Televisão. O antigo chefe de escrita da série “Bonanza”, que passou a tomar as rédeas do curso, queria essa formatação, conteúdo mais serializado. E essa tem sido a transformação dos últimos vinte anos, do investimento em cinema ser tão caro e grandioso que levou a essa formatação de só apostar dos grandes blockbusters. E isso matou o cinema médio de cinco milhões de dólares para uma audiência mais velha e sofisticada que gosta de se rever na sala de cinema. Ou ouvia o independente feito com o telemóvel que ganha festivais ou os blockbusters. Essa formatação levou a que grandes mentes criativas tenham migrado para as plataformas de streaming e para as séries onde sentem mais liberdade. Se agora as plataformas reverterem a sua aposta, direcionando-se para conteúdos mais seguros, é possível que o cinema seja, outra vez, o berço da criatividade. O cinema resistirá sempre, é forte de mais, tem uma história muito marcante para deixar de resistir.

E sobre o Direito, teria dado um bom advogado?

Teria dado um excelente e infeliz advogado. Não sei. Tinha uma grande discussão com o meu avô, que foi um grande professor de Direito, porque dizia-lhe que sentia a necessidade de mais criatividade. Ele foi um grande criador de Direito, com responsabilidades no Código Civil, dizia-me que não havia nada mais criativo do que o Direito. E ele, de facto, criava. Não entrando em nada de metafísico, que não é a minha praia seguramente, acho que temos uma camada de vivência que nos torna aquilo que somos. Se alguma vez me questionei se perdi cinco anos de minha vida nesse curso, quando mais tarde me tornei, por acidente, professor, percebi que o Direito tinha sido fundamental na estrutura do meu pensamento para com os alunos. Sou a soma de todas as partes. A minha mãe também foi professora a vida toda, mas de Filosofia. Fui buscar esses lados. O meu pai fez cinema a vida toda, claro que contribuiu para essa minha atração por esta arte. Estou absolutamente no sítio certo. Mas sou um otimista por natureza, teria encontrado o meu caminho noutra arte.