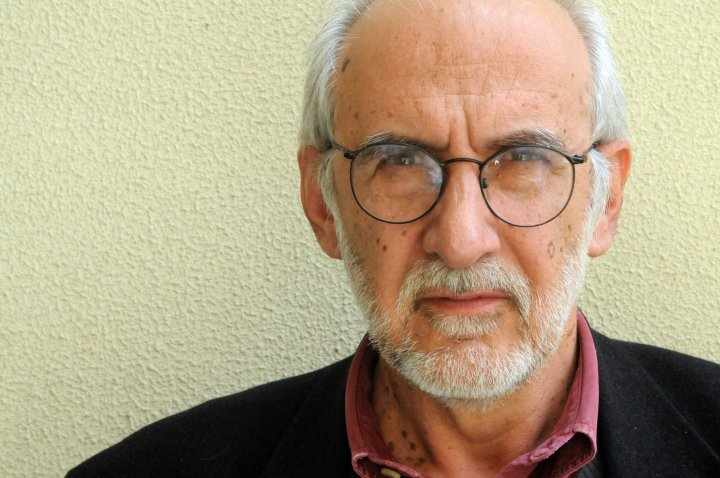

O primeiro ciclo de programação da temporada 2018/19 da Culturgest, agora sob a direcção de Mark Deputter, foi apresentado hoje. Com um novo director, uma nova visão para o espaço localizado na sede da Caixa Geral de Depósitos no Campo Pequeno, em Lisboa, e com ele também novas pessoas com funções na programação. Estivemos à conversa com Pedro Santos, que estará a cargo da programação musical na Culturgest durante os próximos três anos.

Pedro Santos ocupou o mesmo cargo no Teatro Maria Matos, também sobre a direcção de Mark Deputter, com uma programação audaz e consistente ao longo de nove anos, com o olho na quebra de fronteiras entre géneros musicais, a procura de projectos / peças com um carácter único e também permitiu a criação e crescimento de projectos locais – e não só – que de outra forma dificilmente teriam acontecido sem um espaço que os acolhesse, aceitasse, os mostrasse.

No Grande Auditório há o desafio de uma sala maior. Mas a coerência do programador parece manter-se. A programação musical arranca a 4 de Outubro com Tim Hecker & The Konoyo Ensemble a apresentar o seu novo disco, Konoyo (sairá a 22 de Setembro pela Kranky) e continuará com James Holden & The Animal Spirits (7 de Novembro); Midori Takada (15 de Novembro), cujas reedições dos seus discos dos 1980s nos últimos dois anos pela We Release Whatever The Fuck We Want lhe deram uma segunda vida e um reconhecimento global; Peter Evans & Orquestra Jazz de Matosinhos (28 de Novembro); Mouse On Mars (5 de Dezembro); a estreia de uma peça de António Pinho Vargas, “Memorial” (15 de Dezembro); e termina a 15 de Fevereiro com o novo projecto de Norberto Lobo, Marco Franco e Bruno Pernadas, Montanhas Azuis, que apresentarão o disco “A Ilha de Plástico”. Um novo ciclo, um novo desafio.

Que projecto lhe foi proposto com o convite para fazer a programação de música na Culturgest?

O convite do Mark [Deputter] surgiu na sequência do trabalho que fizemos juntos no Teatro Maria Matos. Para a Culturgest a missão era diferente e, por essa razão, acabou por ser um bom desafio e um estímulo para voltarmos a trabalhar nestas circunstâncias. A sala é maior e, ao contrário de quando iniciei o meu trabalho no Teatro Maria Matos, a Culturgest já tem uma história de vinte e cinco anos. Isso pressupõe que haja uma espécie de transição, de continuidade, que terá de ser feita à nossa maneira; como também pressupõe que é uma sala que já tem um público. Em termos artísticos, há pontos tangentes com o meu trabalho no passado que me fazem pensar numa certa continuidade em relação ao que fizemos. Obviamente que se vai notar algumas diferenças e isso está no nosso caderno de encargos. É entusiasmante pensar que há um novo trabalho para ser feito aqui e fazer novo é sempre estimulante.

A programação de música na Culturgest também está relacionada com o resto da programação?

É natural que vários eixos de programação a trabalharem juntos se encontrem por vezes. Isso eventualmente irá acabar por acontecer, mas não é fundamental. Quer seja com a música e com as artes visuais, ou entre debates e a programação de artes performativas, que irá acontecer brevemente. Esse cruzamento entre programações irá acabar por acontecer. Não será algo programático, mas natural.

Que desafios encontrou quando deitou mãos à programação? Agora está a programar uma sala maior, para um público diferente. Como vê este primeiro ciclo de programação a responder a esses desafios?

Sinto que a minha primeira preocupação é olhar para a cidade e para a programação da Culturgest como complementar em relação à oferta cultural que existe em Lisboa. Isso para mim é muito importante porque acima de tudo quero enriquecer a oferta cultural. E quero que essa oferta cultural faça sentido na Culturgest. A sala, pelas condições que tem, obriga-me a pensar numa linha de programação com outra escala em relação ao que fiz no Maria Matos.

A Culturgest acolhe festivais de cinema, como o Doclisboa ou o IndieLisboa, bem como outro tipo de eventos, que por vezes têm concertos no seu programa. Irá participar nessa programação?

Os festivais de cinema fazem parte da nossa programação mas não são programados por nós. São acolhidos e a programação de música vai ser permeável a tudo o que acontecerá na Culturgest. Com os festivais isso poderá acontecer, mas ainda é difícil dizer um sim taxativo. São acontecimentos importantes na existência da Culturgest e eventos interessantes para interferir com a minha programação e vice-versa. Isso irá sempre ser discutido entre ambos os lados.

A programação de música apenas no Grande Auditório é uma das alterações propostas por esta nova direcção. No futuro vê alguma possibilidade ou abertura para explorar outros espaços da Culturgest?

Inevitavelmente irá acontecer, apesar de não acontecer com nenhum dos concertos já anunciados. É essencial começar pela sala mais importante e nobre da Culturgest, mas um edifício com todas as potencialidades e os recantos que a Culturgest e o restante edifício da Caixa Geral de Depósitos têm, obviamente me faz pensar numa outra utilização. É um edifício enorme, o maior edifício de Lisboa, e a música muitas vezes presta-se para encontrar cantos muito particulares, muito site specific e eu não quero fazer concertos em sítios estranhos apenas por serem estranhos e, sim, quando fizerem sentido, seja por questões acústicas, de arquitectura ou de contexto.

Mark Deputter: “A Culturgest tem de assumir uma nova posição”

O Grande Auditório é uma sala com muitas potencialidades. Vê-se a trazer espectáculos únicos para Lisboa como programava no Maria Matos? Refiro-me a espectáculos audiovisuais, ou àqueles que fogem à norma de plateia-palco, de envolver as pessoas no palco, envolver a própria sala no espectáculo.

É uma óptima e ampla sala, com um palco muito generoso, elevador no fosso da orquestra, com condições de projecção perfeitas: está pronta para qualquer concerto, e não só, que seja mais exigente tecnicamente. Há cada vez mais concertos igualmente exigentes e interessa-me muito aproveitar ao máximo a sala que temos à nossa disposição. Quero usar não só a sala como os restantes espaços da maneira mais interessante possível. Sempre que faça sentido para um espectáculo ter uma configuração diferente da normal de um concerto. Pode partir de mim mas também da própria exigência do concerto: que o público se coloque de outra maneira, que o concerto se implemente de outro modo na sala. Acho importante trabalhar com o espaço no seu todo e não apenas da maneira previsível.

No Maria Matos programou muitos espectáculos que são apresentados em festivais e que muitas vezes nem chegam a outras salas europeias fora desse contexto. Arriscou ao programá-los numa sala sem qualquer evento à volta. Com a escala do Grande Auditório acha que ainda será possível fazê-lo?

Eu acredito nisso, quero acreditar nisso. Apesar de ser uma sala de média dimensão, há espaço de progressão. Pode-se continuar a conquistar público, mostrar criação contemporânea na música que seja desafiante, arriscada. Sinto que existe interesse e curiosidade do público para isso e que há espaço para um posicionamento da sala na oferta cultural de Lisboa. Tendo essa atenção numa programação mais experimental, não tão óbvia, acho que a Culturgest se pode encaixar muito bem no restante panorama de Lisboa.

Hoje em dia há espaço para criar público numa sala de média dimensão, quando a maior parte do público está virado para festivais ou grandes eventos?

Acredito sempre que sim. Para mim é o caminho que um espaço como a Culturgest tem de percorrer. E é também esse o caminho que eu quero percorrer enquanto programador. Realmente a oferta musical ao vivo divide-se nesses dois eixos, há um rio com uma corrente muito forte que são os festivais, que têm um outro tipo de fruição, outro tipo de programação, de oferta. É mesmo quase antagónica em relação a uma programação pausada que se faz numa sala, que obriga as pessoas a escolherem o que querem ver, naquele dia, sem grandes distracções, com um foco completamente diferente. Isso interessa-me muito como fruição da música e como contraponto em relação a algo que se vai tornando cada vez mais dominante. Interessa-me esse poder e continuar a aliciar as pessoas para verem uma programação contínua. Agrada-me muito este contrapoder que leva as pessoas a valorizarem muito um concerto e não apenas o efeito social ou o efeito do conjunto, que está sempre aberto a muito mais distracções e coisas paralelas. E sinto que há muito espaço para fazer e acredito muito que se pode conquistar muito as pessoas para esse tipo de consumo cultural.

Sendo Lisboa capital de Portugal e havendo festivais em Portugal como o Semibreve em Braga não acha que faz falta em Lisboa uma sala, ou um espaço, que dinamize um festival de música electrónica ou no cruzamento entre electrónica e dança, como existe noutras cidades e capitais europeias?

Se nós tivermos de fazer essa contagem ou check list, é óbvio que nessa alínea não aparece nada em Lisboa. Mas há outras capitais na Europa que não têm esse tipo de festivais e eles acabam por acontecer noutras cidades. Eu diria que Lisboa não tem esse tipo de festivais, de eventos, mas Lisboa não tem falta daquilo que acontece nesse tipo de eventos. Não só grandes concertos de música electrónica vão poder acontecer aqui na Culturgest, como se calhar os tais cruzamentos com a música de dança já acontecem noutros espaços, como o Lux ou Musicbox. As coisas não estão aglomeradas num festival mas acabam por estar dispersas. A partir do momento em que exista uma programação regular, isso acaba por ser um ponto de partida mais importante do que acontecer um festival: é isso que ajuda a criar e solidificar uma certa rotina e uma certa frequência e conquista do público. Vejo um festival sempre numa perspectiva de algo extra, que pode enriquecer o panorama, mas não vejo isso como um ponto de partida, mas um ponto de chegada. A programação que existe agora e que irá acontecer, por exemplo, com a reabertura do Teatro do Bairro Alto, irá permitir que a programação de música em Lisboa se reequilibre, por causa da complementaridade com outras salas de espectáculo.

Falando especificamente neste primeiro ciclo de programação, o primeiro concerto é do Tim Hecker com The Konoyo Ensemble. Foi este tipo de concerto que imaginou como o primeiro uma nova etapa?

Estou muito contente com a abertura, por isso tenho que responder que sim. Quis que fosse alguém que eu acho que é muito importante, que continua a empurrar as coisas para a frente e que de quem tenho sentido ter um público cada vez maior. Interessava-me também dar um sinal forte numa direcção um pouco abstracta e experimental. Aliás, provavelmente até é o sinal mais forte da programação já anunciada. Este concerto é muito especial porque tem algumas novidades em relação àquilo que vemos em palco com o Tim Hecker. Vai ter músicos em palco, uma banda, músicos gagaku em palco e vai colaborar com a Kara-Lis Coverdale, com quem apenas tem trabalhado em disco. Isto tudo é muito novo, entusiasmante e especial. Por ter todas estas novidades, acho que também pode ser um acontecimento importante: uma abertura é sempre feita de muitos simbolismos e o “Konoyo” do Tim Hecker pode ter toda essa carga simbólica no geral, mas também em relação àquilo que se conhece do Tim Hecker em particular.

No mesmo espectáculo está a apresentar uma artista que, embora não siga estreitamente os passos do Tim Hecker, a criação musical dela liga-se muito com o trabalho dele. E que está no início de carreira. Não é a primeira vez que a Kara-Lis Coverdale toca em Lisboa, mas está a apresentá-la a um público diferente, que provavelmente irá ter o primeiro contacto com a música dela.

Pessoalmente não sou muito adepto das primeiras partes, mas percebo sempre a pertinência e o valor extra que se dá a um concerto quando se apresenta algo que as pessoas não conhecem. Ouvir a música da Kara-Lis neste contexto, que é a sua música, mas que está intimamente ligada com o concerto, será uma espécie de introdução para o concerto do Tim Hecker. Dá essa mais valia muito importante, sobretudo de alguém que também tem uma personalidade muito própria e rica na música electrónica.

Este primeiro ciclo da temporada tem uma programação muito diversificada em termos de géneros musicais: James Holden, Midori Takada, Montanhas Azuis e Peter Evans.

Vou continuar aquilo que gosto muito de fazer, que é prestar atenção a vários géneros, vários estilos. Não consigo olhar para a música numa só gaveta. Interessa-me um pouco percorrer várias linguagens, mas que sejam todas elas contemporâneas, de criação experimental, ou que tenham um certo cunho experimental e de alguma vanguarda. E quis neste primeiro ciclo mostrar essa diversidade, que já existia na programação de música da Culturgest, que era feita pelo Miguel Lobo Antunes. Interessou-me pegar em algumas características que já existiam e torná-las minhas. Por isso há o regresso do António Pinho Vargas, para uma estreia, há uma nova colaboração da Orquestra Jazz de Matosinhos com o Peter Evans, e depois interessa-me ir um bocadinho à música electrónica ou novos projectos portugueses, como é o caso de Montanhas Azuis.

Vê a Culturgest como um ponto de partida para fazer existir e acontecer estes novos projectos portugueses? Como acontecia no Maria Matos.

Quero disponibilizar a sala permanentemente para esse tipo de exposição. Tenho consciência que a Culturgest não se posiciona como uma sala de entrada para alguém que quer começar a mostrar qualquer coisa. Mas é uma sala que pode ser muito importante para ir dando visibilidade a projectos e músicos que queiram crescer, mostrar uma ideia e precisem de um palco destas dimensões. Vou ter sempre a porta aberta para dar esse tipo de oportunidades.

Uma sala desta dimensão não é inibidora de fazer isso acontecer?

A escala é importante mas não quero que isso aconteça. Terei de ter sempre esse cuidado, para que a sala ajude a um crescimento e a solidificação de um trabalho e não o contrário.

Fazendo a mesma pergunta mas numa outra direcção: uma sala desta dimensão permite esses projectos crescerem e serem vistos de outra forma? Pela visibilidade que a Culturgest tem e porque, em teoria, irá ter mais público a ver o espectáculo acontecer pela primeira vez.

Quero que a sala continue a fazer aquilo que fazia, que é fazer uma programação que ajude coisas a crescerem. No fundo é esse o papel de qualquer sala, mas cada um ajuda à sua maneira esse crescimento. Para as dimensões desta sala, acho que é muito interessante continuar a fazer esse trabalho porque a Culturgest se posiciona a meio, é uma sala de média capacidade, é um papel importante na complementaridade que existe em Lisboa.

No caso de Montanhas Azuis, que é um novo projecto que envolve Norberto Lobo, Marco Franco e Bruno Pernadas, é algo que irá crescer para álbum?

O álbum está gravado e será editado à volta da data do concerto. O concerto serve para marcar isso mas também para marcar esse início de projecto que está a ser levado muito a sério pelos três.

https://vimeo.com/268299988

E foram eles que falaram consigo ou foi o Pedro que falou com eles?

Fui eu que falei com eles. O projecto começou a dois com o Marco e o Norberto há algum tempo e com a entrada do Bruno Pernadas o formato trio desenvolveu-se com outra velocidade. E a partir de uma certa altura ficou mais ou menos óbvio que algo teria de acontecer. E um par de concertos muito pequeninos tornou evidente que havia vontade de gravar e de escrever novo material. No fundo o meu convite serve para sublinhar a seriedade que eles estavam a ter mas também obrigar que o projecto tenha uma data de início. Obviamente que terão outros concertos à volta desta data, mas interessava-me, como muitas vezes faço, de provocar esse arranque para que as coisas se desenvolvam de uma maneira quase oficial a partir daí.

Um promotor e, especialmente, um promotor com uma sala, parte do papel dele é ser instigador desse tipo de projectos? Parte do seu historial de programação tem criado ligações entre músicos.

Uma parte entusiasmante deste trabalho é provocar novas situações. Isso é sempre muito interessante. A programação, para mim, tem sempre um bocadinho de curadoria. Essa parte é sempre muito estimulante. Os programadores estão sempre muito dentro de toda a mecânica e é natural que muitas vezes nos vejamos completamente dentro dela. É nesse momento que aparece o lado de curadoria que nos leva a ter ideias, sugestões e a ter uma certa clarividência que é benéfica para o desenvolvimento de um projecto. Essa intromissão é muito interessante e tentadora e é muito enriquecedora por vezes. E são momentos de alguma riqueza quando se criam coisas novas e se percebe que elas funcionam e têm vida para além disso. Por vezes nem é preciso essa intromissão. Basta programarmos alguma coisa para que naquele momento, naquela noite, aconteça algo tão único que acaba por mudar a própria proposta musical a partir dali ou acaba por gerar a gravação de um disco ao vivo. Há esse lado de curadoria que é mais participativo no projecto, mas mesmo quando não é participativo, só existe a mera programação, pelas condições do concerto, pelo facto de acontecer nesta sala, com estas características, esse pode ser um momento de redefinição desse projecto e que faça com que possa mudar de rumo, ser levado mais a sério, ou ter um empurrão decisivo.

Ao programar concertos assim, também quer que a Culturgest seja conhecida por isso?

Quero que a sala fique muito disponível para isso.

A minha pergunta era no sentido do público: quer que as pessoas se sintam tentadas a arriscar a vir a esses concertos, porque sabem que são de qualidade, que irão gostar.

Interessa-me propostas de risco e isso pressupõe que há coisas que funcionam melhor do que outras. Quando não funcionam bem não quer dizer que sejam maus concertos. O que eu acho é que é muito importante algo estar aberto a esse risco, porque é nesses momentos que pode acontecer aquela surpresa e aquele momento único que as pessoas levam consigo. O desejo de qualquer programador, de qualquer sala, é que tenha um público curioso e ávido por esse momento de surpresa e que se queiram sujeitar a algo que não conhecem. Esse para mim é o grande objectivo de qualquer programação.

Há um lado gratificante na programação quando o público confia na programação ou gosta do desafio do risco em ir às escuras?

Isso por definição é criar um público regular de uma programação ou de uma sala.

Que é um dos maiores desafios de um programador de uma sala.

Sim, é um dos maiores desafios. Acho que isso acontece com muito maior facilidade noutro tipo de artes, de espectáculos. As pessoas mais facilmente vêem uma peça de teatro ou dança, sem saberem nada do que se vai passar, simplesmente porque seguem o trabalho de um coreógrafo ou seguem a programação de uma sala. A música tem um “problema” que é o facto de ser muito acessível em casa das pessoas. Quando alguém quer ver um concerto de um músico que não conhece, a primeira coisa que vai fazer é conhecê-lo. Isso faz com que o elemento surpresa seja subtraído. Há pouca gente que vai a um concerto logo à noite sem saber o que se vai passar, sem saber de que género é, de onde vem. Porque a música desse músico está acessível no computador, no telemóvel, e facilmente constróis um contexto, uma porta de entrada para ti próprio. É uma pena que a maior parte das pessoas funcionem assim, eu percebo que as pessoas têm que, no fundo, decidir e queiram escolher uma porta segura. Mas ao mesmo tempo é essa a vantagem da criação de uma programação regular, como aquilo que se vai fazer na Culturgest. Inevitavelmente criará um público regular, que começará a ter boas experiências e a aceitar a programação de uma maneira mais espontânea e com maior risco, sem ter muitos receios de não gostar deste tipo de concertos, simplesmente se vai disponibilizar para vir e para levar qualquer tipo de experiência para casa. Interessa-me mostrar que a música avança por muitos caminhos, muitos géneros, geografias, estilos, por muitas hipóteses.

Que as fronteiras são invisíveis.

E cada vez mais é difícil dizer que tipo de música é, que género é. E essa dificuldade é muito saudável.

Até para as trabalhar como programador?

Certo. Em termos de comunicação é muito complicado dizer que é apenas música, mas de facto é isso. E o concerto como o de abertura em que temos música ancestral de corte japonesa a servir de matéria-prima para processamento electrónico. Ou que o James Holden vem da música de dança mas que é um músico que está muito interessado no jazz e na world music, por isso é que tem o ensemble que tem e toca em salas como esta. Ou que a Orquestra Jazz de Matosinhos vai colaborar com alguém que olha o jazz da maneira que olha o Peter Evans, um músico de ferramentas de improvisação fantásticas, mas com um interesse em composição fundamental. Há cada vez menos fronteiras, elas existem, mas apetece-me dilui-las cada vez mais e interessa-me que a programação seja salutarmente desequilibrada, para que o público perceba que é tão importante ouvir algo abstracto, como uma orquestra a tocar. É muito provável que posteriores ciclos de programação, temporadas, a programação avance para outros lados ou reafirme algumas propostas que estamos a fazer agora. É um caminho muito amplo, mesmo de 360 graus, e é muito interessante não só encher uma sala destas com algo mais estruturado como também ter o prazer de encher a sala com algo muito exigente e mais experimental. Porque essas coisas podem muito bem conviver.