No final de março, o diretor do Museu Humbolt, em Berlim, anunciava que parte da sua coleção dos famosos bronzes do Benin seria devolvida à Nigéria, deixando vazias muitas das prateleiras do museu recém-inaugurado. Na mesma semana, a universidade escocesa de Aberdeen anunciou a devolução a este país de uma peça escultórica importante, uma das muitas que a Grã-Bretanha detém desde a pilhagem da coleção de arte do povo Edo, no ano de 1857. Estas decisões, sempre envoltas em várias nuances de polémica, pretendem restituir e compensar as antigas colónias europeias em África, das quais foram roubados milhares de objetos artísticos postos a circular pelo mundo, tal como os corpos dos negros escravizados, tornaram-se frequentes nas últimas décadas. No entanto, o acervo de Berlim é dos mais importantes de tal forma que, a acontecer, será o início de um retorno a casa da arte africana espalhada pelo mundo.

É neste século XXI, em que renasce o debate em torno das heranças e memória coloniais, que ressurge também o pensamento de Carl Einstein; as suas obras esquecidas nos “arquivos da arte africana” e nas caves dos museus de Etnografia, voltam a ser determinantes para pensar esta arte e a sua força estética e política. Em 2006, o museu espanhol Reina Sophia dedicou a este pensador uma exposição em que o denominava “o maior historiador de arte do século XX. Em 2013, o Goethe-Institut de Lisboa e a Universidade Lusófona organizaram um ciclo de debates em torno do seu pensamento, foi encenada uma das suas peças de teatro (O Mau Evangelho) que a Alemanha censurou por “blasfémia” e publicado um número especial da revista Caleidóscopio, dedicada ao pensamento deste judeu alemão, nascido em 1885 e que se suicidou em 1940, perto dos Pirenéus, quando fugia aos nazis.

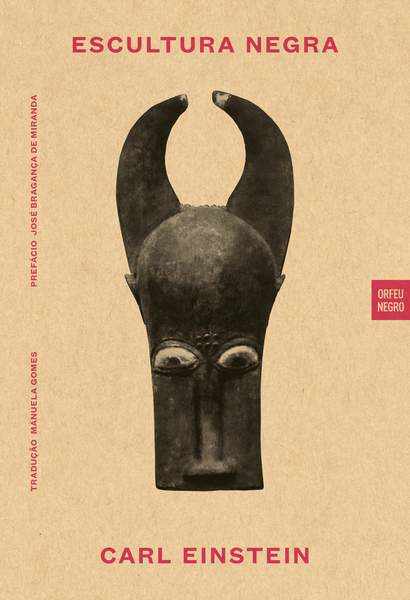

Escultura Negra, escrito em 1915, teve na altura uma repercussão poderosa pois apresentava uma visão completamente excêntrica ao pensamento da História, da Antropologia e da Etnografia. É agora publicado na Orfeu Negro, como um contributo para a discussão sobre a Arte e o Colonialismo

Agora surge, finalmente, pela mão da editora Orfeu Negro, o ensaio Escultura Negra, acompanhado de 111 imagens de estátuas e máscaras africanas. Um livro-combate, escrito em 1915, cujas teses certamente vão muito para além dos argumentos esgrimidos hoje entre a Esquerda e a Direita sobre a memória colonial e que, segundo o professor, ensaísta e prefaciador deste livro, José Bragança de Miranda, “não passam de formas diferentes de nacionalismo e de luta pelo poder”. Mesmo essa ideia aparentemente tão louvável do “regresso a casa” da arte africana é “antitética às ideias defendidas por Einstein que, sendo um homem político, olha sempre para o sujeito humano como habitante da Terra, logo, ele seria sempre contra estas comunidades fechadas sobre si mesmas em identidades. Porque elas trazem consigo uma ideia de controlo, do fechar fronteiras, do separar pessoas, enquanto toda a lógica dele assentava na ideia de ligação, ele preferia sempre o que une do que o que separa”, afirma Bragança de Miranda em entrevista ao Observador.

Arte Africana: um choque do qual a Europa nunca recuperou

“Dificilmente haverá uma arte que o Europeu encare com tanta desconfiança como a africana. A sua tendência imediata é negar o próprio facto de se tratar de uma «arte», exprimindo a distância que separa estas criações da concepção europeia, com um desprezo que chega a originar uma terminologia depreciativa(…) evocaram-se levianamente hipóteses evolucionistas assaz vagas; uns serviram-se delas para chegar a um conceito espúrio de primitivismo; outros, em contrapartida, adornaram convictamente este objecto indefeso com frases falsas invocando povos provenientes de tempos imemoriais(…) esperava-se captar no Negro um testemunho das origens, de um estado que nunca saíra dos seus primórdios(…)”

[Carl Einstein, Escultura Negra]

Adjetivada de “primitiva”, “tribal”, “fetiche”, o que é certo é que sem ela não teria havido o cubismo de Picasso e George Braque, ou um George Grosz, não só pelo seu “puro realismo”, como pela forma que faz entrar na Europa o “Cúbico” (que é diferente do cubismo), mas que obriga a arte ocidental a repensar o espaço e o perspetivismo. Carl Einstein vai perceber duas coisas fundamentais na escultura africana: uma é que ela põe em causa toda a arte europeia e as suas esculturas e pinturas ornamentais, feitas da perspetiva de um observador, aprisionada em conceitos estéticos rígidos e falidos. A outra é que ela tem uma força convulsiva, que interpela, que inquieta, que rejeita qualquer ideia de contemplação, ornamentação ou espectador, por isso ela “faz mundo”, ou seja, como diz Bragança de Miranda; “tem força política” e “uma totalidade como nós só atribuímos ao mundo grego”, ela “cria um espaço apenas pela sua presença”.

Por outro lado, Einstein vai abdicar das teorias e visões das ciências como a História, a Antropologia e a Etnografia, do seu racionalismo, em troca do Alucinatório (Surrealismo), das formas dinâmicas que escapem à lógica geométrica, racional da arte Europeia. Este pensador, que na verdade queria ser poeta, percebe que a arte africana induz um transfiguração do espaço, que abole a diferença entre forma e fundo, que abre para uma dimensão metamórfica e onírica. Vê nos artistas de vanguarda europeus, como Picasso e, sobretudo, Braque, a evidência do quanto a arte africana poderia a transformar e libertar a arte europeia do seu auto-centramento.

Este livro divide-se em duas partes: um ensaio Escultura Negra de Carl Einstein, e uma seleção de noventa e quatro objetos em cento e onze imagens. Nenhuma destas imagens tem uma legenda com o local de origem ou a data, coisa que seria impensável para a Antropologia ou Etnografia, herdeiras do mundo colonial e com uma necessidade central de sistematização. Quando sai a primeira tiragem ele desculpa-se com falta de informação e problemas decorrentes da guerra, mas na reedição, em 1920, ainda não surge qualquer legenda porque, como nos diz Bragança de Miranda, ele “não queria criar um museu portátil estilo Malraux”, mas falar da arte africana como “uma totalidade”. Estas imagens, estas peças na sua singularidade formam uma “imagem superior” e remetem o leitor para a subtração destes objetos dos seus locais de origem, da sua relação com os seus deuses, os seus ritmos, as suas danças. A ausência de legendas nestas imagens é uma forma eloquente de lembrar “a catástrofe do colonialismo”.

Ele próprio um colecionar de arte africana, como o foram tantos artistas das primeiras décadas do século XX, de Picasso a André Breton, ele próprio um traficante de ligações e objetos entre a Alemanha e a França, para onde se mudou em 1938, Einstein (e Bragança de Miranda rejeita que o classifiquem como “historiador de arte” porque “ele está muito para além disso e a História não lhe interessava para nada”), é também um crítico da museologização da arte que, no seu entender, induz a criação de observadores passivos, e acredita muito mais, tal como Walter Benjamin, no papel dos colecionadores, da fotografia e do cinema para colocarem esta arte africana, e outras como a sul americana, a circularem pelo mundo, tornando-se assim propriedade da comunidade humana.

Depois de sair da Alemanha e de se radicar em Paris, Carl Einstein vai fundar com George Bataille a importante revista de arte Documents, que terá uma vida curta mas uma importância assinalável. Rapidamente os dois grandes pensadores entraram em conflito, a revista viu-se inundada pelo pensamento da Antropologia e Einstein percebe que é tempo de deixar de pensar na arte como política e passar a pensar na política como política. Em 1936 deixa a família, os amigos, a arte e junta-se às fileiras dos anarquistas na Guerra Cívil de Espanha, integrado na célebre “coluna Durruti”.

Carl Einstein, um cometa a faiscar no céu metafísico terrestre

Desde a publicação deste livro, em 1915, até à sua morte em 1940, Carl Einstein publicou outras obras fundamentais para compreender a arte africana e europeia, escreveu sobre Braque e De Chirico, o seu primeiro livro Bebuquin, que desafia as leis da escrita e procura uma nova forma de linguagem, é ainda hoje um clássico da literatura alemã. Mas foram as suas vários obras sobre a arte africana que marcaram decisivamente as vanguardas artísticas europeias das primeiras décadas do século XX, pois ele vai fazer do espaço e da visão, como coisas essencialmente instáveis, as questões centrais da arte de vanguarda. Além disso, procura demonstrar como a arte vinda da espoliação e do estilhaçamento de África era, em muitos aspetos, mais avançada e completa que a arte ocidental. A sua força, só comparável aos ícones religiosos bizantinos e russos, resulta de uma relação profunda entre o artista, o artesão e o divino e nunca são pensados em termos de fruição ou decoração.

“A arte negra é determinada, acima de tudo, pela religião. As obras esculpidas são veneradas como foram por qualquer povo da antiguidade. O executante modela como se ela fosse a divindade ou o seu guardião(…)”

[Carl Einstein, Escultura Negra]

Não deixa de nos fazer pensar sobre a razão pela qual, um autor desta dimensão, esteve desaparecido durante quase um século. Segundo Bragança de Miranda, do seu “desaparecimento” explica-se com o facto de terem surgido outros pensadores cujas teorias pareciam dar uma resposta completa aos problemas da sua época, nomeadamente Walter Benjamim e Theodor Adorno. “O próprio Benjamim tem a noção de que há sempre pensadores, filósofos, poetas que são tapados por outros, mas que depois há descoincidências temporais, e aqueles que tinham sido considerados menores voltam a ganhar o seu espaço. É o que acontece hoje com Carl Einstein, porque estamos novamente numa fase em que as relações entre a arte e a política voltam a estar em debate. Questões que na verdade nunca estiveram resolvidas, apenas encobertas”. Há ainda a questão de ser ter pensado que a escultura e a pintura eram artes ultrapassadas pela fotografia, o cinema, a vídeo arte o que não veio a acontecer; “basta pensarmos em pintores como Francis Bacon ou Gerard Richter para percebermos que estas linguagens artísticas nunca estiveram ultrapassadas. Atualmente também já não podemos falar numa arte africana, porque ela se misturou com outras artes, outras influências e linguagens e está em todo o mundo. Por via da tecnologia, a arte hoje é profundamente cosmopolita”.

Carl Einstein, à esquerda, junto ao caixão de Buenaventura Durruti, 1936, na Guerra Cívil de Espanha

Também por isto, o ensaísta português não se comove com a ideia do “regresso a casa da arte africana”, que a quer “no circulo de ódio da lógica identitária, numa visão reparacionista do mundo, justamente quando, foi pelo facto de circularmos por todo o lado, tal como os objetos, que nos constituiu como uma nova comunidade”, diz. “Acho que Einstein perceberia essas guerras, bem como os direitos históricos adquiridos pelo sofrimento, mas ele ia defender sempre possibilidades mais livres e menos identitárias do que este desespero nacionalista que se agarra a tudo para sobreviver”.

Anarquista e comunista, Einstein junta-se a Buenaventura Durruti, que tomba, logo em 1936, e será Einstein a escrever o seu elogio fúnebre. Em 1940, com a entrada dos nazis em França, o escritor começa a ser perseguido e acaba por fugir, mas sentindo-se acossado e não querendo abdicar de um derradeiro gesto de liberdade, afoga-se num rio junto à cidade de Pau. Destino semelhante ao que terá anos mais tarde o filósofo Walter Benjamin. Com ele desapareceu, durante décadas, um pensamento ousado e arriscado sobre a arte como política. Um pensamento que hoje volta a ser urgente.