Índice

Índice

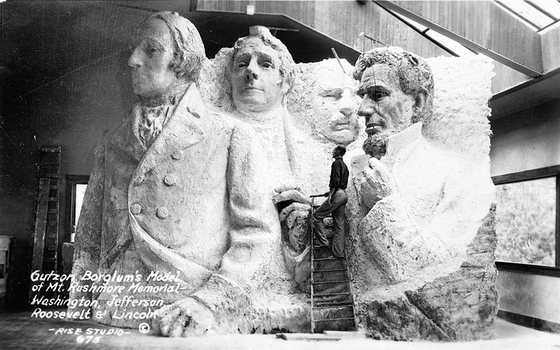

Em 1925, o Congresso dos EUA aprovou um projecto para esculpir numa escarpa do Monte Rushmore, no Dakota do Sul, os rostos de quatro presidentes marcantes da história do país. A ideia original, nascida da mente do historiador Doane Robinson, visava sobretudo atrair turistas para um região remota do estado, mas acabou por tornar-se num símbolo patriótico e ganhou o cognome de “Altar da Democracia”. Os escolhidos foram George Washington (1.º presidente: 1789-97), Thomas Jefferson (3.º presidente: 1801-09), Abraham Lincoln (16.º presidente: 1861-65) e Theodore Roosevelt (26.º presidente: 1901-09), representando, respectivamente, o nascimento, crescimento, desenvolvimento e preservação e a construção foi iniciada em 1927 pelo escultor Gutzon Borglum e continuada, após o seu falecimento, pelo filho, Lincoln Borglum (também escultor). A obra envolveu cerca de 400 trabalhadores e prolongou-se até 1941.

Em Agosto de 2020, o New York Times noticiou que a Casa Branca sondara a governadora do Dakota do Sul, a Republicana Kristi Noem, quanto à possibilidade de adicionar ao Monte Rushmore um 5.º presidente: Donald Trump. O próprio presidente recorreu prontamente ao Twitter para rotular a notícia como “fake news”, mas acrescentando: “Porém, atendendo às muitas realizações dos meus primeiros três anos e meio, que excedem talvez as de qualquer outra Presidência, parece-me uma boa ideia!”.

O escultor Gutzon Borglum com uma maqueta das esculturas do Monte Rushmore, c.1936

Os governantes, as suas circunstâncias e os seus “juízes”

A avaliação do desempenho de um governante é uma tarefa complexa e falível e várias razões contribuem para tal:

1) O júri pode ser influenciado por enviesamento ideológico, tendendo a beneficiar os governantes do seu quadrante político e a desfavorecer os que professaram ideologias opostas. O enviesamento pode tornar-se muito pronunciado quando a sociedade se encontra fortemente polarizada; veja-se o caso da sondagem realizada em 2014 pela Quinnipiac University, que consultou aleatoriamente 1446 eleitores registados e incidiu sobre os 12 presidentes posteriores à II Guerra Mundial: Barack Obama figurou, simultaneamente, como 4.º melhor presidente (8% dos votos) e como pior presidente (33% de votos). Quando a mesma instituição repetiu a sondagem em 2017, Barack Obama foi escolhido como 2.º melhor presidente (29% dos votos) e também como 2.º pior presidente (23% de votos) – resultados que também servem para mostrar quão dependentes da amostragem (e da volubilidade dos respondentes) estão as sondagens.

2) É necessário distanciamento temporal para avaliar devidamente um governante, o que pode distorcer a apreciação sobre quem acabou de concluir o seu mandato.

3) Os governantes mais próximos de nós no tempo estiveram sujeitos a um escrutínio mais intenso e exigente, enquanto sobre governantes de épocas mais remotas existe pouca informação sobre facetas mais sombrias da sua actuação e do seu carácter e, nalguns casos, é difícil remover a aura de idealização que entretanto foi tecida em seu torno (sim, apesar das acusações recorrentes de que os media de hoje estão todos “comprados” e só divulgam “fake news”, o jornalismo do século XXI é, por enquanto, mais credível, rigoroso, inquisitivo e isento do que o do século XIX).

4) É difícil destrinçar entre a actuação dos governantes e circunstâncias da sua governação. Os governantes tendem a atribuir as coisas boas que acontecem durante o seu mandato à sua preclara e decidida actuação e a atribuir as coisas más a infortúnios do destino (ou actos de Deus) ou à “pesada herança” (dívida pública, políticas ruinosas) deixada pelo governo anterior, e cabe aos politólogos e economistas e, depois, aos historiadores, tentar discernir se existem ou não relações de causalidade entre governação e prosperidade, liberdade, segurança e bem-estar. Pode acontecer que uma guerra, uma crise económica mundial ou um devastador desastre natural impeçam um governante brilhante de executar um plano cuidadosamente gizado, que iria lançar a nação na senda do progresso; mas também pode acontecer que um governante que seria apenas sofrível em circunstâncias correntes, revele qualidades inesperadas perante circunstâncias imprevistas e excepcionalmente adversas.

5) Nem sempre é possível distinguir numa presidência como se repartem os méritos e deméritos entre o presidente e a sua equipa. De qualquer modo, mesmo que se conclua que a uma presidência de sucesso se deveu menos ao presidente do que aos elementos do seu gabinete, também há que reconhecer mérito a quem soube seleccionar uma equipa forte e coesa e – nada despiciendo – lhe conferiu autonomia. Já os presidentes fracos tendem a rodear-se de gente fraca, de forma a não correrem o risco de ser ofuscados; e, claro, há o caso dos presidentes que combinam ignorância, bazófia e insegurança e que não estão dispostos a ouvir ninguém nem toleram divergência de opiniões, pelo que só se rodeiam de gente dócil e inerme.

6) Importa também considerar quem faz a avaliação: uma votação feita pelas massas pode ser enviesada pelos fracos conhecimentos de história do cidadão médio e pela sua tendência para dar crédito a lendas. Mas o veredicto dos especialistas – historiadores, quase sempre – também pode ser distorcido se, por exemplo, o júri for recrutado integralmente numa faculdade, instituto ou think tank em que prevalece uma particular visão da história.

Nos EUA, onde existe uma forte pulsão para a quantificação e para a elaboração de rankings, não têm faltado avaliações de desempenho dos presidentes do país. Para seleccionar os 11 presidentes que se seguem, recorreu-se a um meta-ranking elaborado pela Wikipedia, que compila os resultados de 20 rankings elaborados entre 1948 e 2018, todos eles baseados na consulta de académicos.

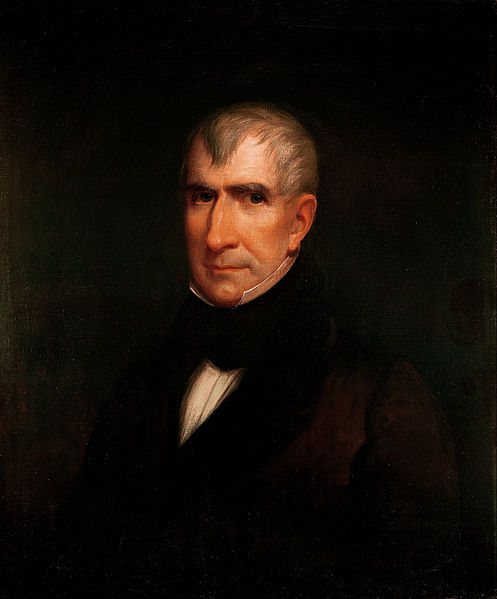

William Henry Harrison

9.º Presidente, 1841

A presidência de William Henry Harrison (1773-1841) detém dois recordes, nenhum deles invejável: foi a mais breve – 31 dias – e a que teve o discurso de tomada de posse mais longo – duas horas. Os dois factos estão ligados: no dia da inauguração, 4 de Março de 1841, Harrison pretendeu provar um aspecto positivo que fora enaltecido pela sua campanha eleitoral – a sua reputação de herói militar e homem vigoroso e tenaz – e desmentir um aspecto negativo que fora realçado pela campanha rival de Martin Van Buren – o de que seria um rústico.

Retrato por James Lambdin, 1835

Portanto, após pavonear-se a cavalo, em vez de usar a carruagem coberta posta à sua disposição, e ter prescindido de usar chapéu, sobretudo e luvas, apesar de o tempo estar frio e chuvoso, dispôs-se a ler um pomposo discurso de 8445 palavras, o que lhe tomou cerca de duas horas (o discurso original era ainda mais longo; a versão lida fora abreviada pelo futuro Secretário de Estado Daniel Webster, que contou ter “liquidado 17 procônsules romanos” no processo). Harrison, que tinha então 68 anos, contraiu uma pneumonia poucos dias depois e faleceu a 4 de Abril (ou da doença ou dos medicamentos que lhe foram administrados – um deles era uma mistela à base de petróleo e rizomas de serpentária-da-Virgínia, uma planta que os índios usavam para tratar mordeduras de cobra).

Na verdade, Harrison nem teve oportunidade para mostrar do que seria capaz no cargo, mas o seu nome figura regularmente nas listas de piores presidentes. Provavelmente teria fraco desempenho pois era uma figura medíocre que fora escolhida precisamente pela sua ausência de ideias.

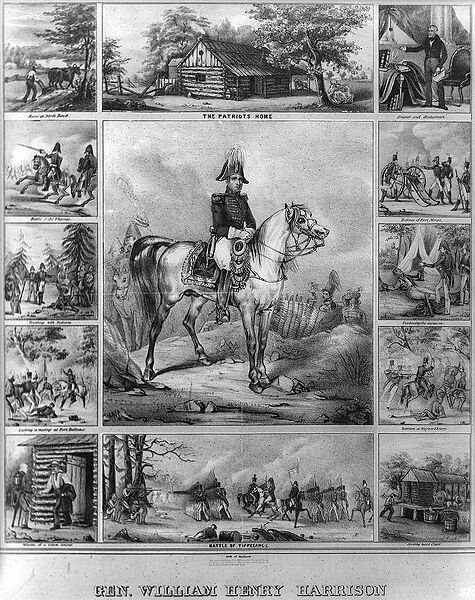

Cartaz de campanha eleitoral, enaltecendo as realizações de William Henry Harrison, 1840

O seu passado militar era menos glorioso do que aquele que fora propagandeado, pois a maioria das suas vitórias – nomeadamente a Batalha de Tippecanoe, contra os índios Shawnee, em 1811 – tinham sido obtidas contra inimigos em inferioridade numérica ou tecnológica (ou ambas) e a sua suposta origem humilde, que lhe atribuía como local de nascimento uma cabana de madeira, era falsa – nascera numa mansão que dominava uma plantação de 400 hectares e o seu pai era governador da Virginia. Nas eleições de 1840, Harrison beneficiou de uma máquina de campanha invulgarmente avançada para o tempo, que produziu cartazes sofisticados, brindes (jarros com o seu retrato), canções e um slogan, “Tippecanoe and Tyler too”, numa alusão à “lendária” vitória sobre os Shawnee e ao seu vice-presidente, John Tyler.

John Tyler

10.º Presidente, 1841-45

John Tyler (1790-1862) assumiu a presidência assim que o efémero William Henry Harrison faleceu e logo deixou claro que entendia que competia ao presidente, e não ao Congresso, a condução da política, usando o poder de veto para anular a legislação aprovada pelo Congresso.

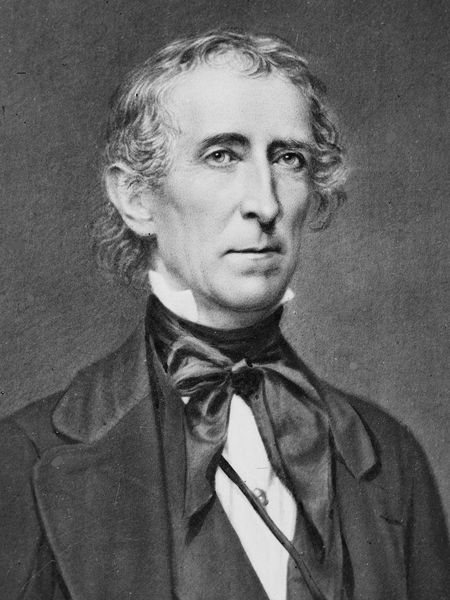

John Tyler é hoje lembrado apenas como o “Tyler” no slogan “Tippecanoe and Tyler too”.

Isto levou a que se incompatibilizasse com o seu partido, os Whigs (que, com os Democratas, dominavam então a política americana), que acabaram por expulsá-lo. A incompatibilidade estendeu-se à própria equipa governamental, que se demitiu toda (com excepção do Secretário de Estado Daniel Webster) em Setembro de 1841, esperando que isso o forçasse a resignar ao cargo. Uma vez que Tyler não cedeu, em 1842 os Whigs avançaram, pela primeira vez na história dos EUA, para a sua destituição (“impeachment”). Esta falhou, mas os Whigs vingaram-se “chumbando” muitas das nomeações de Tyler para o seu gabinete e os tratados internacionais que Tyler conseguiu negociar. Nesta situação de conflito institucional permanente, Tyler pouco ou nada conseguiu fazer para combater a crise económica criada pela crise financeira de 1837 e que se arrastou até 1844.

Nas eleições de 1844, tentou obter o apoio do seu partido de origem, os Democratas, mas como estes também o rejeitaram, fundou um novo partido, os Democratas-Republicanos, mas acabou por retirar-se da corrida. Hoje é lembrado apenas como o “Tyler” no slogan “Tippecanoe and Tyler too”.

Millard Fillmore

13.º Presidente, 1850-53

Tal como John Tyler, ascendeu ao cargo por falecimento do presidente em exercício, Zachary Taylor (1849-50), que sucumbiu a uma gastroenterite. Millard Fillmore (1800-1874) fizera uma notável ascensão desde a sua origem, numa família de pobres agricultores, até advogado reputado, mas a sua carreira política fora pautada por fiascos. Todavia, em 1848 um grupo de amigos conseguiu impô-lo como vice-presidente de Zachary Taylor (do partido Whig), que se limitou a ignorá-lo, o mesmo fazendo os restantes membros da administração. Assim que se viu no poder, Fillmore vingou-se demitindo todo o gabinete de Taylor.

Retrato oficial por G.P.A. Healy, 1857

Por esta altura, as tensões ente Norte e Sul em torno da escravatura estavam em crescendo e Fillmore, ainda que declarasse ser contra a escravatura, tentou, através do Compromisso de 1850, agradar a ambos os lados: ao Norte, conseguindo que o recém-incorporado estado da Califórnia ficasse livre da escravatura, ao Sul, apertando as leis sobre fugas de escravos, determinando que os que conseguissem fugir para os estados do Norte teriam de ser devolvidos aos seus proprietários.

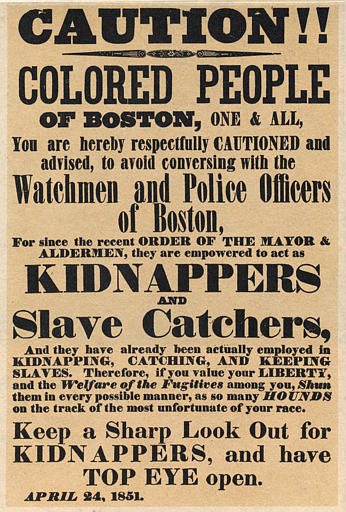

Cartaz de 1851 adverte os afro-americanos de Boston para a nova legislação, o Fugitive Slave Act, que dava poderes aos agentes da autoridade para deter e devolver ao Sul todos os escravos fugitivos

Na política externa, actuou com arrogância, enviando o comodoro Matthew Perry ao Japão, em 1853-54, para forçar o país a abrir-se ao estrangeiro – ao comércio americano, entenda-se.

Para as eleições de 1852, o partido Whig preteriu Fillmore em favor do general Winfield Scott, como candidato presidencial, e Fillmore juntou-se ao recém-formado American Party e apresentou-se como candidato nas eleições presidenciais de 1856, só conseguindo ganhar num estado, o Maryland.

É sintoma da mediocridade de Fillmore que um historiador do nosso tempo, apostado em reabilitá-lo, quando instado a enunciar um aspecto positivo da sua presidência, não tenha conseguido melhor do que apontar a redução do preço dos selos postais.

Franklin Pierce

14.º Presidente, 1853-57

Nuns EUA cada vez mais polarizados pela questão esclavagista, Franklin Pierce (1804-1869) foi escolhido como candidato pelo Partido Democrata, não pelas suas qualidades, mas por ser tão apagado que não tinha inimigos. Pierce tinha, para efeitos eleitorais, a vantagem de ser um “doughface” (cara de massa, em tradução literal), termo que designava um político facilmente moldável, sem coluna vertebral, e que, no contexto específico dos anos pré-Guerra Civil Americana, designava um Democrata do Norte com simpatia pelo sistema esclavagista.

A falta de liderança de Pierce levou a que o seu próprio partido escolhesse outro candidato, James Buchanan, às eleições presidenciais de 1856

Com a ajuda dos estados do Sul, Pierce venceu as eleições e exerceu uma presidência pautada pela ambiguidade e pela tibieza. Podem apontar-se como atenuantes os seus recorrentes problemas de alcoolismo e uma série de tragédias familiares, que teve o seu cume pouco antes da sua inauguração, quando um acidente ferroviário matou o seu único filho sobrevivente, Benjamin, de 11 anos. A esposa, que já vivia atormentada pela depressão, ficou ainda pior e o próprio Pierce nunca recuperaria de mais esta perda.

Na sua tentativa de agradar a ambos os lados da questão esclavagista, Pierce promulgou o Kansas-Nebraska Act (anulando um compromisso anterior), que dava a estes dois estados o direito de decidir se a escravatura seria autorizada nos seus territórios – o resultado foi que os partidários mais fanáticos do esclavagismo e do abolicionismo convergiram para os dois estados, tentando alterar o equilíbrio em seu favor e se envolveram em conflitos sangrentos, prefigurando a Guerra Civil de 1861-65.

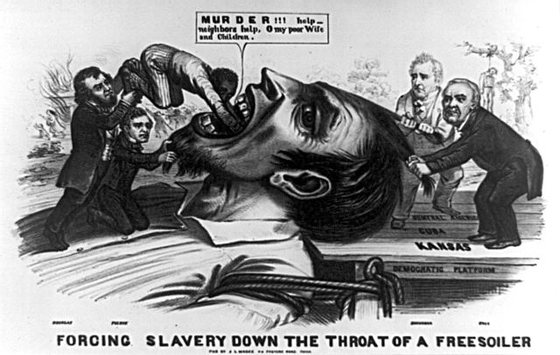

Cartoon de 1856 por John L. Magee: Um homem que representa um cidadão do Kansas ou do Nebraska é mantido imobilizado por Pierce (prendendo-o pela barba) e James Buchanan (prendendo-o pelo cabelo, à direita), enquanto o senador Stephen Douglas, do Illinois, um dos principais promotores do Kansas-Nebraska Act, empurra um afro-americano pela sua garganta abaixo

A falta de liderança de Pierce levou a que o seu próprio partido escolhesse outro candidato, James Buchanan, às eleições presidenciais de 1856. Se Pierce foi apagado enquanto presidente, mais o foi depois dela, acabando por regressar aos seus hábitos de bebida e falecendo de cirrose em 1869.

James Buchanan

15.º Presidente, 1857-61

Buchanan foi o terceiro de uma sucessão de presidentes medíocres que “pavimentaram” o caminho para a Guerra Civil, ou, em termos mais caridosos, foram tão ineptos e pusilânimes que foram incapazes de evitar o conflito. Buchanan também foi escolhido como candidato Democrata por ser um “doughface”: estava convencido de que o abolicionismo devia ser combatido, pois, de outro modo, causaria a desagregação dos EUA.

Buchanan não concorreu às eleições de 1860, que foram vencidas pelo republicano Abraham Lincoln

A presidência de James Buchanan (1791-1868) começou da pior maneira: dois dias depois da tomada de posse, deu cobertura à decisão do Supremo Tribunal no caso Dred Scott vs. Sanford, que, a propósito de um caso apresentado pelo escravo Dred Scott em tribunal, para tentar obter o estatuto de homem livre, deixava claro que os afro-americanos não gozavam dos direitos conferidos pela Constituição aos restantes americanos: “Um negro, cujos antepassados foram importados [para os EUA] e vendidos como escravos, sejam [presentemente] escravos ou livres, não pode ser cidadão americano e, como tal, não pode intentar processos nos tribunais federais”.

Dred Scott, por Louis Schultze, 1888

Durante a presidência de Buchanan os conflitos entre esclavagistas e abolicionistas no Kansas prosseguiram, em 1857 ouve um crash do sistema financeiro que levou à falência de 1400 bancos, e em 1857, e no Utah, as tensões entre a milícia da Igreja dos Santos dos Últimos Dias (mórmones), liderada pelo governador Brigham Young, e as autoridades federais degeneraram em conflito aberto.

Buchanan não concorreu às eleições de 1860, que foram vencidas pelo republicano Abraham Lincoln, e, entre as eleições e a tomada de posse (período que, naquele tempo, era bem mais longo, devido à lentidão das comunicações), a Carolina do Sul, o estado sulista mais radical, anunciou, a 20 de Dezembro, que deixara de fazer parte da União ; perante a falta de liderança de Buchanan, mais seis estados do Sul tomaram decisão idêntica um mês depois – a secessão estava em curso e a 12 de Abril de 1861, já com Lincoln como presidente, tinha início a Guerra Civil.

Perto da morte, Buchanan profetizou que a história faria justiça à sua memória – também nisto falhou e continua a ser consensualmente apontado como um dos piores presidentes.

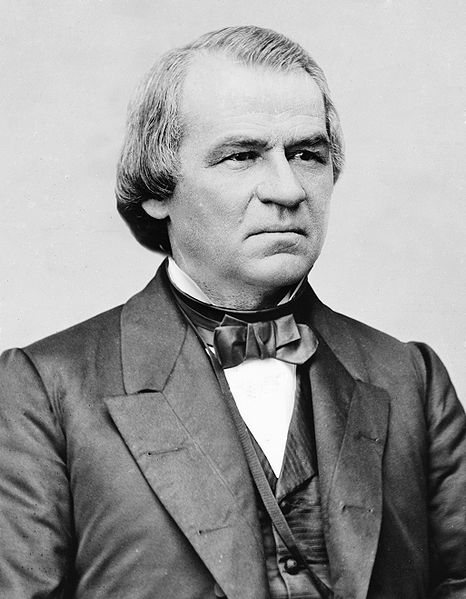

Andrew Johnson

17.º Presidente, 1865-69

Tal como Millard Fillmore, Andrew Johnson (1808-1875) subiu a pulso na vida a partir de um patamar muito desfavorável: nunca frequentou a escola e cedo começou a trabalhar como aprendiz de alfaiate. Tendo sido eleito senador (Democrata) pelo Tennessee, assumira a invulgar posição de se manter fiel à União mesmo depois de o Tennessee e os restantes estados do Sul terem declarado secessão.

A Câmara dos Representantes votou a favor da destituição de Johnson, mas o Senado rejeitou-a, pela margem de um voto

Em 1864, Abraham Lincoln, um Republicano do Norte, escolheu Johnson, um Democrata do Sul, para seu vice-presidente, pois sabia que quando a Guerra Civil terminasse, seria preciso reparar as feridas abertas por quatro anos de guerra sem quartel entre Norte e Sul e abolicionistas e esclavagistas e calculou que o perfil de Johnson ajudaria a tal tarefa. Seria uma tarefa titânica para a dupla, mas Lincoln foi assassinado a 14 de Abril de 1865, cinco semanas depois da tomada de posse e a três semanas do término da guerra, e Johnson viu todo o peso da incumbência recair sobre a sua cabeça – que não era, manifestamente, muito forte, como teria intuído quem tivesse assistido ao seu ébrio discurso de tomada de posse como vice-presidente.

Johnson tentou que os estados secessionistas reformassem os seus governos, de forma a reintegrarem a União. Porém, os estados do Sul elegeram para os dirigir muitos antigos líderes defensores do esclavagismo e fizeram entrar em vigor os chamados “Black Codes”, que retiravam aos afro-americanos alguns dos direitos civis que, supostamente, tinham adquirido com o final da Guerra Civil.

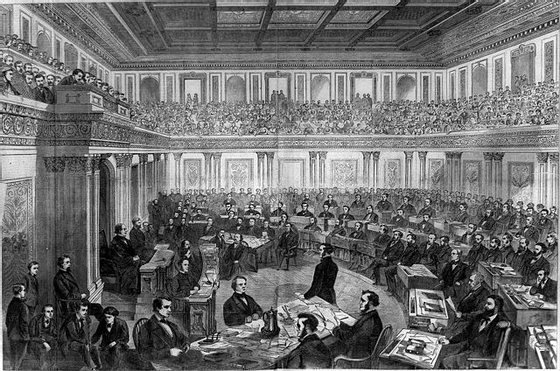

O sector mais radical dos Republicanos entendeu que Johnson estava a ser conivente com a movimentação dos esclavagistas para repor o statu quo da sociedade sulista pré-Guerra Civil e os atritos com Johnson, que possuía carácter obstinado, foram crescendo. Johnson vetou por duas vezes a lei de direitos civis (Civil Rights Act) de 1866, que conferia aos afro-americanos direitos idênticos aos dos restantes cidadãos, mas o Congresso acabou por conseguir fazê-la aprovar, contornando Johnson. Este confronto deixou furiosos os Republicanos mas não valeu a Johnson um incremento no apoio dos Democratas. Os atritos com o Congresso prosseguiram, quer em torno de questões raciais quer no que dizia respeito à constituição do gabinete de Johnson, culminando na tentativa de destituição de presidente em Fevereiro de 1868, alegando que este pusera em causa a legitimidade do Congresso. Em Maio, a Câmara dos Representantes votou a favor da destituição, mas o Senado rejeitou-a, pela margem de um voto.

O Senado deliberando a destituição de Johnson, ilustração de Theodore Russel Davies na Harper’s Weekly de 11 de Abril de 1868

No cômputo positivo da presidência de Johnson poderia incluir-se a aquisição do Alaska à Rússia, em 1867, por 7.2 milhões de dólares, mas a verdade é que quem conduziu as negociações foi o Secretário de Estado William H. Seward e, na altura, o negócio fosse visto como uma extravagância ruinosa (“Seward’s folly”), o que demonstra que a sensatez ou desacerto de algumas medidas pode levar anos ou décadas a ser apreendida.

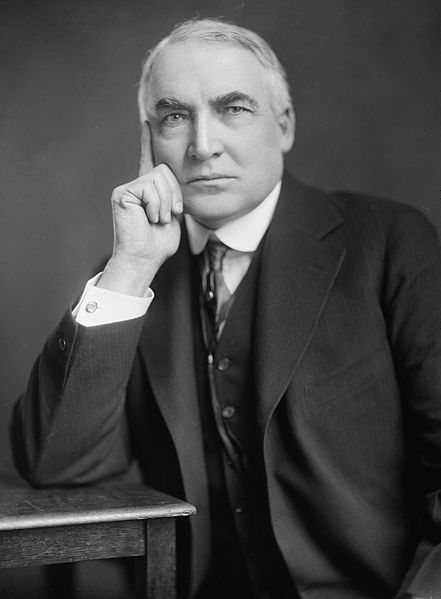

Warren G. Harding

29.º Presidente, 1921-23

Warren G. Harding (1865-1923) poupou algum trabalho aos historiadores e politólogos que se têm ocupado de avaliar o desempenho dos presidentes americanos, ao declarar (em privado): “Não tenho qualificações para o cargo e acho que nunca o deveria ter ocupado”. O júri da História tem manifestado concordância com esta auto-avaliação.

A primeira decisão de Harding foi tirar umas longas férias e, após meses a pescar, a jogar golfe e a viajar

Os analistas políticos (e, quando lhes dá jeito, também os políticos) têm o hábito de louvar a sabedoria que o povo manifesta nas eleições, como se “o povo” fosse uma inteligência colectiva, dotada de inexcedível sagacidade, coerência e subtileza. Não é verdade: o povo é soberano – e é assim que deve ser – mas “o povo” é uma abstracção que recobre uma constelação de percepções, aspirações e interesses muito divergentes (e até contraditórias), a política está longe de ser uma ciência exacta (ou sequer uma ciência) e os resultados das eleições democráticas não são necessariamente a escolha óptima (ou sequer boa); e quando o eleitorado está muito polarizado em torno de dois candidatos, as eleições podem resultar na eleição de um terceiro candidato que, além de não ser óptimo nem bom, não agrada a ninguém, e cuja única “qualidade” é não suscitar aversões profundas a nenhum dos lados.

Foi o que aconteceu a Harding nas eleições primárias em 1920: quando a Convenção Republicana se reuniu em Chicago a 8 de Junho, os delegados estavam divididos entre Leonard Wood, Frank Lowden e Hiram Johnson, com Harding a ser relegado para o 6.º lugar na 1.ª volta das votações. Mas como as posições dos delegados estavam extremadas e não havia maneira de um dos favoritos se afirmar, à medida que as votações se sucediam, o medíocre Harding foi subindo paulatinamente nas preferências e acabou por ser escolhido como candidato na 10.ª votação.

Convenção Nacional Republicana, Chicago, Junho de 1920

No discurso de tomada de posse como Presidente, a 4 de Março de 1921, Harding alertou que “a nossa tendência mais perigosa é esperar de mais de um governo e, ao mesmo tempo, nada fazer por ele”. A imprensa e os meios políticos não esperavam muito de um governo chefiado por Harding, mas, ainda assim, o resultado ficaria abaixo das expectativas. Aliás, a primeira decisão de Harding foi tirar umas longas férias e, após meses a pescar, a jogar golfe e a viajar, dignou-se finalmente aparecer em Washington no início de Dezembro. Na política externa ganhou algum prestígio, ao ser o promotor da Conferência Naval de Washington, que ficou com a fama, promovida pela imprensa, de ter conseguido limitar o crescimento das marinhas de guerra das grandes potências, mas que na verdade pouco contributo prático deu para o desarmamento, o que demonstra como são superficiais e precipitadas as apreciações entusiásticas que os jornalistas são capazes de produzir sobre assuntos que desconhecem, sobretudo quando se limitam a reproduzir sem espírito crítico press releases saídos dos gabinetes de imprensa de organismos do Estado.

Na coluna positiva da presidência Harding há a registar a posição de defesa dos eleitores afro-americanos, tendo declarado, numa sessão pública em Birmingham, no Alabama: “Quer gostem disto ou não, para que a nossa democracia não seja uma mentira, têm de ser a favor da igualdade de direitos”.

Harding discursando em Birmingham, Alabama, 26 de Outubro de 1921

Quando Harding faleceu, com um ataque cardíaco, a 2 de Agosto de 1923, a meio de uma longa viagem que o levara ao Alaska, ao Canadá e à Costa Oeste, a sua imagem junto da imprensa e da opinião pública era positiva e a sua morte foi genuinamente lamentada, mas, pouco a pouco, foram sendo descobertos “esqueletos” que justificam que presidência seja sistematicamente elencada entre as piores. Esta reapreciação radical mostra quão fúteis são as sondagens quinzenais ou semanais, hoje tão em voga, que tentam aferir, quase em tempo real e com detalhe, o desempenho de governantes, através da inquirição aleatória de cidadãos comuns que pouco ou nada sabem sobre os seus governantes, sobre como funcionam as instituições e a economia e sobre o alcance de medidas cujos efeitos podem levar cinco ou seis anos para serem perceptíveis.

Postumamente, foi tornado público que Harding distribuíra cargos sem outro critério para lá da amizade e que vários membros da sua administração estavam envolvidos em casos de corrupção. O que deu maior brado foi o “Teapot Dome Scandal”, em que o Secretário do Interior, Albert B. Fall, recebera subornos de empresas petrolíferas para as beneficiar num negócio com as reservas de combustível da Marinha de Guerra. Fall acabou por ser julgado e condenado à prisão, mas, embora Harding estivesse a par de parte da operação, aparentemente não tivera consciência da sua ilegalidade. Também o director do Gabinete dos Veteranos, Charles R. Forbes, foi condenado a pena de prisão, por distribuir contratos para construção de hospitais a troco de dinheiro – também neste caso, Harding parece não ter tido conhecimento das falcatruas de Forbes.

O Secretário do Interior, Albert B. Fall, foi o primeiro membro de um gabinete presidencial a ser condenado à prisão por crimes cometidos no exercício das suas funções

Numa sociedade como a americana, que ostenta uma fachada de puritanismo e presta um culto hipócrita à santidade do matrimónio, a revelação de que Harding mantivera um caso extra-conjugal durante 15 anos (outro caso, que teria produzido uma filha “ilegítima”, ficou por provar) contribuiu para deslustrar a sua imagem (e para fazer surgir uma teoria conspirativa que atribuía a sua morte ao envenenamento pela esposa, que estava farta de aturar as suas traições).

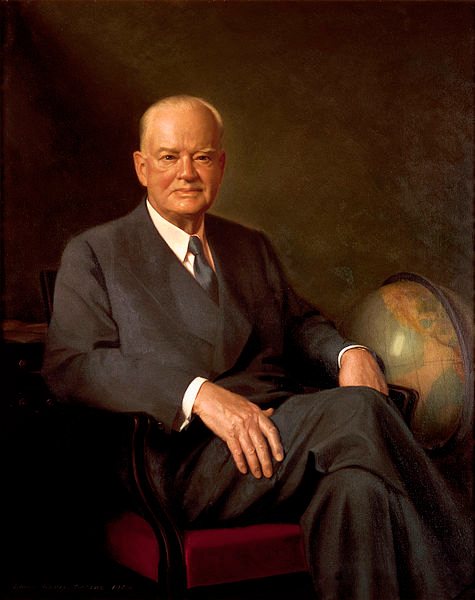

Herbert Hoover

31.º Presidente, 1929-33

Se Hoover se tivesse retirado da política em 1928, seria lembrado como uma das figuras americanas mais notáveis do século XX. Em vez disso, ficou na história como responsável pela Grande Depressão.

Herbert Hoover (1874-1964) não só tinha origens humildes, no Iowa, como perdeu o pai aos seis anos e a mãe aos nove, sendo criado por uns tios que viviam a mais de 2500 Km de distância, no Oregon. Foi um aluno brilhante, diplomou-se em engenharia de minas em Stanford e fez fortuna neste ramo, dirigindo explorações mineiras na Austrália e China.

Retrato oficial por Elmer Wesley Greene, 1956

Em 1914 a partir da sua base em Londres usou a sua fortuna e a sua influência para promover o repatriamento dos cidadãos americanos que a eclosão da guerra deixara “encalhados” na Europa e para prestar auxílio alimentar à Bélgica invadida pela Alemanha. No pós-guerra, opôs-se a uma punição excessiva da Alemanha e foi convidado pelo presidente Woodrow Wilson para dirigir a American Relief Administration (ARA), que distribui alimentos a milhões de pessoas na Europa Central e de Leste. De regresso aos EUA, em 1920, alimentou a esperança de ser escolhido como candidato presidencial pelos Democratas ou pelos Republicanos (não tinha ideologia política definida), mas o melhor que conseguiu foi ser nomeado Secretário de Comércio do gabinete de Warren Harding, cargo que manteria durante a presidência de Calvin Coolidge (1923-29).

Como Coolidge não quis concorrer a um segundo mandato, Hoover tornou-se no candidato favorito entre os Republicanos. Venceu as eleições presidenciais de 1928 e, menos de oito meses depois da tomada de posse (em que proclamara “Não temo pelo futuro do nosso país: é de luz e esperança”), deu-se o grande crash de Wall Street.

Wall Street, 29 de Outubro de 1929: Após uma queda no valor das acções de 12.8% na Segunda-Feira Negra, a Terça-Feira Negra assistiu a um tombo de mais 11.73%

Há economistas que sugerem que a bolha bolsista que rebentou no final de Outubro de 1929 era fruto das políticas ultra-liberais e da desregulamentação promovidas durante os mandatos de Harding e Coolidge, nas quais Hoover terá tido responsabilidade. Porém, a principal acusação contra Hoover não costuma ser esta, mas a de não ter reagido ao crash bolsista de 1929, o que não é inteiramente verdade. Apesar de a sua mundividência liberal levar a que fosse avesso a intervenções do Estado federal na economia e ao aumento do investimento do Estado (e, logo, do deficit orçamental), tomou várias medidas contra-cíclicas. Todavia, estas não produziram efeito; por outro lado, Hoover também tomou medidas contraproducentes, como o brusco aumento das tarifas aduaneiras, que visava proteger a agricultura e indústria dos EUA, mas suscitou retaliações aduaneiras dos parceiros comerciais, fez paralisar o comércio internacional e agravou a Depressão.

Chicago, Fevereiro de 1931: Distribuição gratuita de sopa, café e donuts a desempregados, por uma instituição criada por… Al Capone

Na campanha para as eleições de 1932, o candidato Democrata Franklin Roosevelt tirou partido do empenho no auxílio às vítimas da crise que mostrara enquanto governador de Nova Iorque e acusou Hoover de ser o responsável pela Grande Depressão e de, como agora se diz, “insensibilidade social”. Durante a campanha, Hoover enfrentou multidões descontentes e até atentados falhados e, sem surpresa, perdeu as eleições por larga margem (59 contra 472 delegados no colégio eleitoral).

Vendo-se como incompreendido e injustiçado e tendo dificuldade em digerir a derrota, tornou-se num crítico amargo de Roosevelt e foi adoptando posições cada vez mais conservadoras.

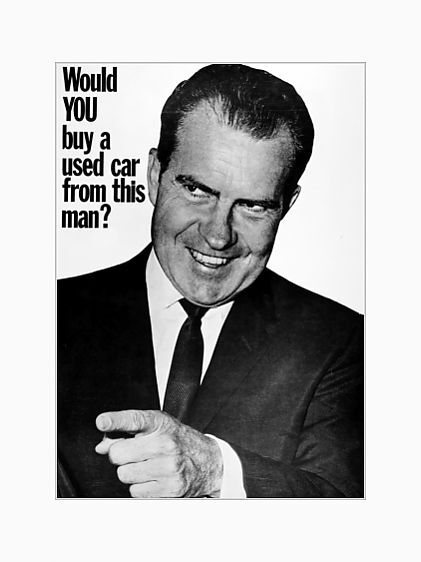

Richard Nixon

37.º Presidente, 1969-74

Numa entrevista televisiva, a 13 de Novembro de 1973, Nixon declarou “As pessoas têm direito a saber se o seu presidente é ou não um vigarista. Pois bem, não sou um vigarista. Tudo o que ganhei, foi com o meu trabalho”. É sintomático que um governante sinta necessidade de declarar que não é um vigarista ou que teria de nascer-se duas vezes para se ser mais honesto do que ele. E, com efeito, no final de 1973, a reputação de Nixon como vigarista já estava a cristalizar-se e não seria dissipada facilmente por proclamações de integridade. Ainda assim, Nixon conseguiu manter-se no poder até 9 de Agosto de 1974, quando, para evitar uma destituição que se afigurava muito provável, optou por demitir-se.

A 9 de Agosto de 1974, Nixon anunciou ao país a sua demissão

A carreira política de Richard Nixon (1913-1994) começou em 1946, com a eleição, pelo Partido Republicano, para a Câmara dos Representantes e não tardou a ser recrutado para o tristemente célebre House Committee on Un-American Activities (HCUA), cuja sanha anti-comunista haveria de moldar a actuação de Nixon durante muitos anos. Em 1950 chegou a senador e nas eleições de 1952 foi escolhido como vice-presidente de Dwight Eisenhower, cargo que exerceu até 1961.

Cartaz da campanha presidencial de 1952 da dupla Eisenhower-Nixon

Tendo sido escolhido sem hesitações pelos Republicanos como candidato presidencial às eleições de 1960, Nixon contava que a experiência política e a aura de anti-comunista irredutível (que pagava dividendos em tempos de Guerra Fria), lhe dessem vitória folgada sobre o jovem e inexperiente John F. Kennedy, mas acabou derrotado por uma margem muito reduzida – apesar de terem pairado no ar acusações de fraude eleitoral, Nixon prescindiu de contestar os resultados nos tribunais, para não criar um longo impasse e prejudicar a imagem internacional dos EUA (Nixon pode ter sido um vigarista, mas possuía algum sentido de Estado).

Em 1962, concorreu a governador da Califórnia e, mais uma vez, o que esperava ser uma vitória fácil converteu-se numa derrota – frustrado, Nixon retirou-se da ribalta política por uns tempos.

“Compraria num carro usado a este homem?”: cartaz do Partido Democrata, campanha presidencial de 1960

Voltou à carga nas eleições presidenciais de 1968, contra o Democrata Hubert Humphrey, com o slogan “Law and Order”, tentador num período em que os EUA atravessavam um período tumultuoso: protestos contra a Guerra no Vietnam, ascensão da contra-cultura hippie, assassinato do candidato Democrata Robert Kennedy e assassinato do líder afro-americano Martin Luther King, seguido de uma onda de protestos e motins de afro-americanos um pouco por todo o país.

Desta feita, chegou à vitória e o seu primeiro mandato foi marcado no plano internacional por um triunfo inesperado: a aproximação à China de Mao Tse-tung, uma jogada que, se tivesse sido tentada por um presidente Democrata teria suscitado acusações de traição pela parte de Nixon, que costumava lançar sobre os seus adversários políticos a acusação de serem “demasiado brandos com o comunismo” (mesmo quando esta não tinha fundamento).

Nixon cumprimenta o primeiro-ministro chinês Chou En-Lai, à chegada a Pequim, a 21 de Fevereiro de 1972, naquela que foi a primeira visita de um presidente americano à China comunista

Mas o sucesso no restabelecimento de relações com a China foi contrabalançado por actuações tenebrosas: enquanto tentava obter um acordo de paz para o Vietnam, para poder retirar as tropas americanas de um conflito cada vez mais impopular “em casa”, ordenou o bombardeamento maciço do Cambodja (um país neutro); promoveu um golpe militar do general Augusto Pinochet contra o presidente chileno Salvador Allende; e prosseguiu a política de apoio de apoio à Operação Condor, um programa de perseguição, rapto, tortura e eliminação de elementos de esquerda em vários países da América Latina.

A Operação Freedom Deal – assim foi cinicamente baptizado o bombardeamento do Cambodja entre Maio de 1970 e Agosto de 1973 – terá feito 50.000-150.000 vítimas

No plano interno, Nixon revelou-se surpreendentemente liberal (no sentido que o termo assume na política dos EUA): instituiu o Dia da Terra, criou a Environmental Protection Agency, promulgou importante legislação ambiental e a Equal Rights Amendment (que conferia igualdade de direitos às mulheres) e até propôs a criação de um Rendimento Anual Garantido. Os americanos talvez não corressem o risco de comprar um carro usado a Nixon, mas pareciam satisfeitos com a sua actuação e deram-lhe, em 1972, a mais esmagadora vitória eleitoral obtida por um Republicano até à data: Nixon venceu em todos os estados, excepto o Massachusetts, assegurando 520 votos no colégio eleitoral, contra 17 do Democrata George McGovern.

Mas não tardou que a aura de Nixon se estilhaçasse completamente: um aparentemente anódino caso de intrusão, a 17 de Junho de 1972, na sede do Comité Nacional Democrata, no edifício Watergate, em Washington, revelou, pouco a pouco, ser a ponta de um emaranhado fio que conduziu à revelação de que Nixon espionava sistematicamente a actividade dos seus adversários políticos, que instalara sistemas de escutas telefónicas e que gravava, secretamente, todas as conversas que tinham lugar na Sala Oval. Nixon começou por negar tudo e encobrir as suas malfeitorias, mas as provas contra ele foram avolumando-se. Para piorar tudo, o seu vice-presidente, Spiro Agnew, foi forçado a demitir-se, em Outubro de 1973, sendo acusado de suborno, fuga ao fisco e lavagem de dinheiro, sendo substituído por Gerald Ford.

Manifestantes junto ao Capitólio exigem destituição de Nixon, Washington, Outubro de 1973

A 9 de Agosto de 1974, Nixon anunciou ao país a sua demissão – foi o único presidente dos EUA a fazê-lo até hoje – alegando que o fazia “para o bem do país” e apresentando-se como um lutador heróico e destemido. Não precisou de heroísmo nem destemor para enfrentar as consequências legais das suas trapaças, pois foi perdoado, um mês depois, por Gerald Ford, que o rendera no cargo de presidente.

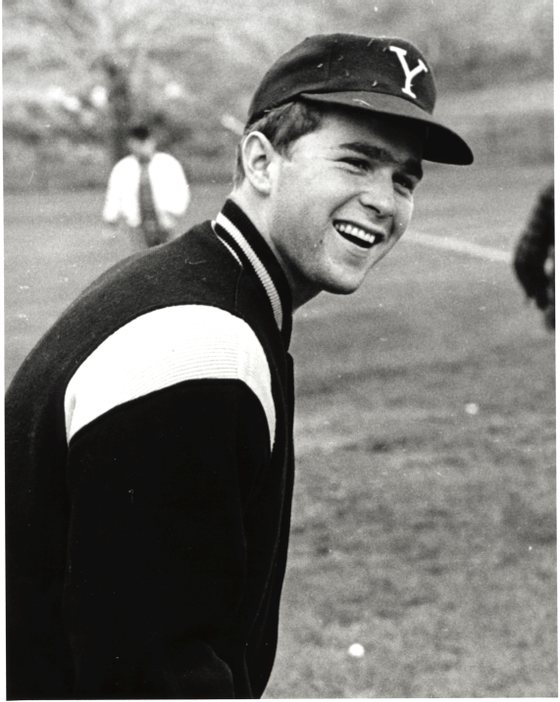

George W. Bush

43.º Presidente, 2001-09

Até uma república tão antiga quanto os EUA tem as suas famílias aristocráticas e George W. Bush (n.1946) provém desse meio: os Bush têm na sua árvore genealógica banqueiros, empresários e governantes e a linha dos Walker pode orgulhar-se de antepassados ainda mais venerandos, pois remonta a William P. Walker (1778-1858), que, entre outros cargos de prestígio, foi senador pelo Massachusetts.

O 11 de setembro forçou Bush a assumir um papel para o qual não possuía vocação nem qualidades: a de “war president”

Com um avô senador (Prescott Sheldon Bush) e um pai milionário da indústria petrolífera e, depois, 41.º presidente dos EUA (George H.W. Bush), George W. Bush nunca poderia comover os eleitores com uma história de superação como Millard Fillmore, Andrew Johnson ou Herbert Hoover. Na verdade, foi um aluno meramente mediano e deu mais atenção ao desporto e à vida social do que aos compêndios – ainda assim, como competia a um filho de boas famílias, lá fez, sem distinção, os estudos superiores em universidades da Ivy League (Yale e Harvard).

George W. Bush quando estudante em Yale

Entrou no mundo dos negócios em 1977, primeiro com uma pequena empresa petrolífera de escasso sucesso, depois administrando a equipa de baseball Texas Rangers. Em 1994 concorreu a governador do Texas, ao mesmo tempo que o irmão Jeb se apresentava como candidato na Florida – George venceu, contra as expectativas, a adversária Democrata e em 1998 voltou a vencer, com a margem mais dilatada de sempre naquele estado. Em 2000, subiu a parada: o alvo era agora a presidência, disputada com o Democrata Al Gore, vice-presidente de Bill Clinton. A eleição presidencial de 2000 foi renhida e embora Gore tenha obtido mais meio milhão de votos, foi Bush quem triunfou no colégio eleitoral (271 votos contra 260), naquela que foi a primeira eleição presidencial desde 1888 em que à superioridade no número de votos não correspondeu uma superioridade no número de votos no colégio eleitoral. Lançando uma sombra adicional sobre a legitimidade da vitória de Bush houve uma polémica envolvendo a contagem (e recontagem) de votos no estado da Flórida – onde o seu irmão Jeb assumira o cargo de governador em 1999 – que ficou enredada nos tribunais durante um mês, até que o Supremo Tribunal decidiu em favor de George W. Bush.

Bush, que se apresentara como um “conservador compassivo”, posicionamento que pressupõe que a crença no mercado livre é temperada pela misericórdia para com os mais desfavorecidos e por um sistema de valores cristãos, iria provavelmente ser um presidente cinzento, não fossem os atentados de 11 de Setembro de 2001, oito meses após a tomada de posse, que forçaram Bush a assumir um papel para o qual não possuía vocação nem qualidades: o de “war president”. O resultado foi que a simpatia e solidariedade internacional que os brutais atentados da al-Qaeda tinham granjeado aos EUA foram sendo dissipadas devido ao comportamento prepotente, errático, negligente e ignorante da administração Bush.

Ruínas do World Trade Center, Nova Iorque, Setembro de 2001

A invasão do Afeganistão, logo em 2001, ainda recolheu largo apoio dos governos e da opinião pública internacional, mas apresentar a Guerra contra o Terrorismo como uma “cruzada” certamente que não conquistou o mundo islâmico para a sua causa e confrontar os restantes países com a escolha “ou estão connosco ou estão com os terroristas” [sic] também não terá ajudado as relações com os seus aliados. Boa parte do apoio internacional que lhe restava esboroou-se quando, em 2003, Bush decidiu invadir o Iraque, com os pretextos de que 1) O Iraque possuiria armas de destruição maciça; 2) O Iraque estava mancomunado com a al-Qaeda e fora co-responsável pelo 11 de Setembro; e 3) Deus falara com o presidente americano e ordenara-lhe que pusesse fim à tirania de Saddam Hussein. Acontece que 1) Embora o Iraque tenha sido passado a pente fino, as armas de destruição maciça nunca foram encontradas; 2) Não só o regime iraquiano e a al-Qaeda nunca tiveram ligações, como a natureza secular do primeiro e o fundamentalismo religioso da segunda eram incompatíveis (na verdade, a al-Qaeda só se instalou no Iraque depois de a invasão americana criou um vazio de poder e uma situação caótica no país); 3) A gravação áudio com as instruções do Todo-Poderoso a Bush relativas à geopolítica no Médio Oriente nunca foi divulgada, embora seja possível que esteja num dos discos rígidos encriptados de Rui Pinto.

Tropas americanas derrubam estátua de Saddam Hussein, Praça Firdos, Baghdad, 9 de Abril de 2003

Embora injustificada, a invasão do Iraque foi um sucesso numa perspectiva militar e de curto prazo, mas, no médio e longo prazo, revelou-se uma calamidade no plano humano, económico e social. Se, em 2004 ou 2005, ainda havia quem pedisse tempo para avaliar o sucesso das presunçosas, desinformadas e ineptas operações de nation building da administração Bush, passados 19 anos sobre a invasão do Afeganistão e 17 sobre a invasão do Iraque (e muitos milhares de milhões de dólares de auxílio), o facto de estes dois países continuarem a ser estados falhados prova que o nation building foi, na mais generosa das hipóteses, apenas wishful thinking.

Quando das eleições presidenciais de 2004, a que se apresentou com um programa que se opunha ao aborto, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e ao controlo de emissões de dióxido de carbono, Bush ainda tinha (por efeito dos atentados de 11 de Setembro) boa parte dos americanos unidos em torno de si, pelo que venceu o Democrata John Kerry com uma margem confortável. Porém, os muitos anos de instabilidade, insurreição armada e guerrilha aberta no Iraque e Afeganistão; a tortura, a violência gratuita e as condições desumanas nas prisões de Abu Ghraib e Guantánamo; os contratos milionários celebrados com grandes empresas americanas (como a Halliburton ou a Blackwater) para tratar da segurança e reconstrução do Iraque; o sinistro mecanismo das “extraordinary renditions”, ou seja o rapto, à margem das leis, de indivíduos denunciados por terceiros como sendo terroristas; e os desmandos cometidos ao abrigo do Patriot Act, promulgado por Bush em Outubro de 2001 e que conferiu às autoridades poderes acrescidos de vigilância, alargou os tipos de actividades classificáveis como terrorismo e tornou mais expeditos os procedimentos para investigar, deter e julgar suspeitos de terrorismo, com prejuízo das liberdades e garantias dos cidadãos, acabaram por danificar a imagem de Bush perante a opinião pública americana e internacional.

As taxas de aprovação de Bush viriam a cair ainda mais com a resposta negligente e tardia à devastação da Louisiana pelo furacão Katrina, em 2005, e com a profunda recessão económica mundial decorrente do estoiro da bolha do subprime em Dezembro de 2007 – não foi Bush quem inventou a desregulação dos mercados financeiros que propiciou a crise, mas nada fez para a prevenir e foi ineficaz a combatê-la.

Zona noroeste de New Orleans, 29 de Agosto de 2005, após a passagem do furacão Katrina

Resta saber que parte destes dois mandatos é imputável ao presidente – acontece que George W. Bush não era particularmente dotado intelectualmente (os “bushisms” tornaram-se alvo de troça mundial) e era, à data de tomada de posse, inexperiente em política internacional, pelo que é bem possível que muitas das decisões da sua administração tenham sido fortemente influenciadas por duas velhas raposas: o seu vice-presidente Dick Cheney – que, em 2001, já tinha 25 anos de experiência na Casa Branca, como chefe de gabinete de Gerald Ford e Secretário da Defesa de Reagan, e era CEO da Halliburton, que tanto lucraria com a Guerra do Iraque – e o seu Secretário da Defesa Donald Rumsfeld – conselheiro de Nixon, chefe de gabinete e Secretário da Defesa de Gerald Ford, CEO de empresas farmacêuticas e tecnológicas. Muitos historiadores consideram Cheney como o mais poderoso vice-presidente da história dos EUA – o que faz necessariamente de George W. Bush um presidente fraco.

Donald Rumsfeld, George W. Bush e Dick Cheney, em 2006

O (eventual) fraccionamento de responsabilidades no interior da administração não é computado na avaliação de uma presidência e quando a de George W. Bush foi alvo de um inquérito, em 2008, entre 109 historiadores da George Mason University, 98% classificaram-na negativamente e 61% como uma das piores de sempre. Karl Rove, conselheiro de Bush, quando confrontado com as avaliações muito negativas da actuação do seu “patrão”, declarou, com inacreditável candura, que ele “tem a confiança interior de que agiu correctamente” – mas quem não a teve, de Ivan o Terrível a Napoleão, de Genghis Khan a Pol Pot?

Donald Trump

45.º Presidente, 2017-2021

A presidência de Donald J. Trump (n.1946) está certamente fresca na memória de todos, pelo que se dispensará apresentar a resenha feita para os presidentes anteriores. Em vez disso, será mais iluminador rever o que os seus mais leais apoiantes no Partido Republicano dos últimos anos escreveram e disseram sobre ele.

Lindsey Graham, senador republicano pela Carolina do Sul:

“Um asno” (Julho de 2015, em resposta à afirmação de Trump de que John McCain não fora um herói de guerra).

“É um fanático religioso xenófobo e race-baiting [expressão intraduzível que designa o encorajamento do racismo e da ira em torno de temas raciais, geralmente para obter dividendos políticos]”; “Não representa o meu Partido”; “Creio que ele não tem a mais pequena ideia sobre assunto algum”; “Está a dar poder ao Islão radical”; “Sabem o que faria a América grande outra vez? Era mandar Donald Trump para o Inferno”; “Preferiria perder [as eleições] sem Donald Trump do que ganhá-las com ele” (Dezembro de 2015).

“Acho que ele é chanfrado. Acho que é louco. Acho que é incapaz para o cargo” (Fevereiro de 2016).

“Não creio que ele seja racista, mas usa o racismo em seu favor”; “Se ele prosseguir nesta linha, creio que as pessoas precisam de reconsiderar o futuro do Partido [Republicano]” (Junho de 2016).

“Se nomearmos Trump, seremos destruídos e merecê-lo-emos” (Maio de 2016).

Nota: após um encontro com Trump em Março de 2017, Lindsey Graham inverteu, súbita e inexplicavelmente, a sua posição; após a invasão do Capitólio, admitiu que “enough is enough” e que o seu apoio a Trump não poderia ir mais longe; poucos dias depois, fora readmitido no círculo íntimo de Trump e viajava com ele no Air Force One, comprovando, se tal fosse necessário, que Graham é destituído de coluna vertebral.

Donald Trump e Lindsey Graham, na Casa Branca, em 2019

Ted Cruz, senador republicano pelo Texas:

“O facto de Donald Trump parecer aterrorizado pela ideia de tornar públicas as suas declarações de impostos [sugere que ele receia que elas] revelem os seus negócios com a Mafia” (Fevereiro de 2016).

“Um cobarde ranhoso”; “Um bully nova-iorquino, corpulento e ruidoso”; “Um homenzinho mesquinho que se sente intimidado por mulheres fortes” (Março de 2016, em resposta à ameaça de Trump de revelar informações comprometedoras sobre a esposa de Cruz).

“Completamente chanfrado”; “Um mentiroso patológico. Nem sequer sabe a diferença entre verdade e mentira. Praticamente todas as palavras que saem da sua boca são mentiras e, num padrão que creio corresponder ao de um manual de psicologia, a sua reacção é acusar os outros de mentir […] E digo patológico porque se o ligassem a um detector de mentiras, ele diria uma coisa de manhã, outra à tarde e outra à noite, todas contraditórias, e passaria no teste de todas as vezes. Seja o que for que ele diga, passa a acreditar nisso, mas é uma pessoa absolutamente desprovida de moral […]”; “É um narcisista de um calibre que creio que este país nunca viu” (Março de 2016, em resposta à insinuação de Trump de que o pai de Cruz estivera envolvido no assassinato de John F. Kennedy).

Nota: a partir de Janeiro de 2017, Cruz começou a fazer declarações públicas favoráveis a Trump e tornou-se num dos seus mais tenazes apoiantes: mais recentemente, alinhou com as teses de fraude eleitoral e, mesmo depois do assalto ao Capitólio, continuou a tentar obter a anulação das votações no Arizona e Pennsylvania.

Ted Cruz, senador Republicano pelo Texas, recebe Donald Trump no aeroporto de El Paso, 2019

Os ex-membros da administração Trump, que tiveram a oportunidade de privar com ele e de o conhecer em profundidade, têm emitido juízos similares aos de Cruz e Graham:

John Bolton, ex-Conselheiro de Segurança Nacional:

“Errático”; “Espantosamente ignorante”; “Incapaz para o cargo”.

Em 2020, Bolton publicou The room where it all happened, um livro integralmente dedicado ao relato de infâmias e tolices cometidas e proferidas por Trump no exercício das suas funções, que a Casa Branca tentou impedir de sair e denunciou como um chorrilho de mentiras.

James Mattis, ex-Secretário de Estado da Defesa

“O primeiro presidente, no tempo da minha vida, que não tenta unir o povo americano – nem sequer se dá ao trabalho de fingir que tenta. Em vez disso, pretende dividir-nos”; “Devemos rejeitar e pedir contas a quem está no poder e faz da nossa Constituição uma anedota”.

Rex Tillerson, ex-Secretário de Estado

“Terrivelmente indisciplinado, não gosta de ler, não lê os relatórios e não quer saber de detalhes, só diz o que lhe vem à cabeça”.

Anthony Scaramucci, ex-director de comunicação da Casa Branca (durante 11 dias)

“É demasiado defensivo e demasiado inseguro para aceitar uma opinião […] Mesmo que se consigamos que ele se foque num assunto, não presta realmente atenção, pois é um narcisista maníaco […] É um narcisista de último grau”; “Completamente louco”; “Um perfeito racista”; “Passado dos carretos”.

Omarosa Manigault Newman, ex-directora de comunicação da Casa Branca

“Racista”; “As suas decisões e comportamentos prejudicam o país”; “É instável e não deveria ter acesso aos códigos nucleares”.

Em 2018, Newman publicou Unhinged (Desequilibrado ou Desvairado), um relato das suas experiências com Trump na Casa Branca e no reality-show The Apprentice, em que ela participou. O livro foi denunciado pela Casa Branca como estando “infestado de mentiras e falsas acusações”.

John Bolton, quando era Conselheiro de Segurança Nacional, com Donald Trump, numa visita a à base aérea americana de Al-Asad, Iraque, Dezembro de 2018

Estas demolidoras apreciações sobre Trump feitas por personalidades da sua cor política não impedem que ele continue a ter o apoio da esmagadora maioria dos eleitores que se identificam com o Partido Republicano, bem como da maioria dos congressistas republicanos. Mais surpreendentemente, continua a ser visto pela elite intelectual de extrema-direita do lado de cá do Atlântico como um defensor da Religião, da Nação, da Família e da Lei e Ordem. É uma ilusão sem qualquer sustentação, uma vez que Trump não tem ideologia digna desse nome e as suas tomadas de posição são determinadas estritamente pela sua conveniência no momento – senão vejamos como procede ele, na prática, em relação aos valores acima mencionados:

Religião: na cabeça de Trump só há espaço para uma divindade: ele mesmo. O que lhe interessa na religião ficou patente na intempestiva e ridícula photo op que protagonizou (após uma carga policial para remover manifestantes) junto à St. John’s Church, em Lafayette Square, junto à Casa Branca, a 1 de Junho de 2020, manuseando uma Bíblia como se fosse um pacote de detergente e estivesse a posar para um anúncio comercial.

[Homem de fé: Donald Trump em Lafayette Square, a 1 de Junho de 2020]

Nação: graças à promoção de comícios e manifestações sem distanciamento social nem uso de máscara e à forma irresponsável e errática como (não) geriu a pandemia de covid-19, esta mata diariamente mais americanos do que os que pereceram nos ataques terroristas de 11 de Setembro.

Família: embora tente manter a respeitável fachada de homem de família e seja casado (com três mulheres-troféu diferentes) desde 1977 (salvo um interregno em 1999-2005), há múltiplos indícios de casos extra-conjugais e múltiplas acusações de assédio sexual (por um total de 25 mulheres); aliás, gaba-se de conquistar as mulheres que quer, recorrendo à subtil, elegante e infalível técnica “grab-them-by-the-pussy”. O respeito de Trump pela família é também evidente na política adoptada na fronteira com o México para desencorajar a imigração ilegal, separando crianças dos seus pais (o que levou a que muitas centenas de crianças não tenham ainda conseguido reunir-se aos pais).

Lei e Ordem: após quatro anos de incitação à violência contra adversários políticos e jornalistas e de desculpabilização da actuação de grupos violentos da alt-right, coroou a presidência incitando explicitamente ao assalto ao Capitólio.

Trump não defende os valores da extrema-direita nem é um fascista no sentido estrito do termo (ver Um mundo cheio de porcos fascistas?): é um monstro narcísico a quem pouco importa qual é a ideologia política vigente desde que lhe permita obter poder, atenção, bajulação e Diet Cokes em quantidades ilimitadas. Se ele estiver sentado num trono dourado no vértice da pirâmide e for alvo da adulação de milhões de adoradores, é-lhe indiferente se o seu país segue os moldes do nazismo ou da monarquia comunista da Coreia do Norte.

Trump e o presidente norte-coreano Kim Jong-un, na cimeira EUA-Coreia do Norte, em Hanoi, Vietnam, Fevereiro de 2019

Mas há que reconhecer que Trump é um mestre do ilusionismo: tal como persuadiu a elite de extrema-direita na Europa de que é o maior paladino dos seus valores, também convenceu as classes mais desfavorecidas dos EUA de que está do seu lado (e até que é “um deles”) e que está empenhado na luta contra as elites privilegiadas e corruptas. Assim, apesar de o seu mandato ter sido um fiasco e de ter tornado mais óbvias as suas insuficiências e falhas de carácter, conseguiu obter 74 milhões de votos nas eleições de 3 de Novembro de 2020 e, mesmo depois do seu inaudito e indigno comportamento nos dois meses decorridos após a derrota eleitoral, com incessantes acusações de fraude e recusa terminante em aceitar uma transição pacífica de poder, e depois do assalto ao Capitólio, a maior parte dos seus apoiantes não o abandonaram. Na verdade, acicatados pela retórica falaciosa e pelo incessante bombardeamento de mentiras e aleivosias de Trump, tornaram-se mais obstinados e fanáticos do que nunca: uma sondagem YouGov, realizada imediatamente após os lamentáveis e trágicos eventos de 6 de Janeiro em Washington, revela que 45% dos eleitores republicanos aprovam a invasão do Capitólio.

Quando Trump proclamou, num discurso no Iowa, em Janeiro de 2016, que “podia ir para o meio da Quinta Avenida e abater alguém a tiro e não perder um único voto” não estava a devanear: Trump está longe de ser um intelectual, mas conhece muito bem os seus apoiantes, tem cultivado com esmero a sua fidelidade incondicional e sabe como dirigi-los e servir-se deles para os seus sinistros fins – e embora seja capaz de os bajular pontualmente (“Adoro-vos! Vocês são muito especiais!”), nem sequer se dá ao trabalho de disfarçar o desprezo que sente por eles. No dia 6 de Janeiro, depois de ter posto a ferver o sangue da turba e de a ter empurrado para o Capitólio, dizendo que estaria lá a lutar ao seu lado, recolheu-se para assistir ao resultado pela televisão.

Quando o golpe de estado – tão desajeitado e desmiolado como as tentativas de impugnação das eleições conduzidas por Rudy Giuliani – redundou em fiasco e as reacções de indignação choveram, passados uns dias já Trump estava a retirar o tapete à turba de transtornados que enviara para o Capitólio e a garantir que seriam punidos. Mas as bases que apoiam Trump parecem não se dar conta do cinismo e volubilidade de Trump e continuam a adorá-lo como se fosse um Messias.

A (muito tardia) retirada de apoio a Trump, após a invasão do Capitólio, pelo senador Republicano Lindsey Graham, valeu a este ser, de imediato, assediado por apoiantes de Trump que o apodaram de “traidor” e “monte de lixo” e ameaçaram que o perseguiriam até ao fim dos seus dias. E é por saber que as bases continuam, apesar de tudo, com Trump que a maior parte da cúpula do Partido Republicano receia hostilizá-lo, apesar de o seu mandato presidencial se aproximar do fim e de ser possível que o ex-presidente venha a ter problemas com a justiça, com o fisco e com os credores dos vultosos empréstimos que mantêm de pé o seu periclitante império empresarial.

A polarização excessiva do debate político produz uma regressão para o tribalismo e para o clubismo, levando a que apenas se valorize a eficácia e os resultados e se fechem os olhos à quebra das regras éticas de conduta e às flagrantes falhas de carácter: “não interessa se é um velhaco, se for o velhaco que nos levará ao poder”. Nas próximas semanas, os líderes Republicanos irão tentar avaliar que poder sobre as massas resta a Trump e farão os cálculos necessários para decidir se o vão deixar cair ou se irão cerrar fileiras em torno dele.

And the winner is…

Nos dias que se seguiram às eleições de 3 de Novembro, houve intermináveis horas de emissões televisivas com homens gesticulando em frente de écrans interactivos com o mapa eleitoral dos EUA e que empregavam repetidamente a expressão “too close to call” – isto é, que a competição estava demasiado renhida para que os votos apurados até ao momento permitissem apontar um vencedor.

Bem diverso é o apuramento do pior presidente de sempre dos EUA – na verdade, alguns dos candidatos nem deveriam ter sido admitidos na competição, pois não possuem qualificações mínimas para o “cargo”. É difícil perceber o que leva os académicos americanos a incluir sistematicamente o infeliz William Henry Harrison na lista, quando este teve um mandato brevíssimo e passado num leito a lutar com uma pneumonia, que não permite tirar qualquer conclusão sobre os seus méritos e deméritos. Boa parte dos outros “maus” presidentes limitaram-se a ser inertes, incompetentes ou pouco motivados para exercer as funções presidenciais. No caso de Herbert Hoover, a sua inclusão na lista parece resultar de os Democratas terem conseguido passar a imagem de que ele era o Pai da Grande Depressão – e, embora seja verdade que não foi capaz de a debelar, também o seu sucessor, o enérgico Franklin Roosevelt, precisou de mais alguns anos até repor o país no caminho do crescimento. É certo que o mandato de Warren G. Harding ficou manchado pela nomeação de amigos para cargos governamentais e por vários escândalos corrupção, mas esta parece ter sido obra dos membros da sua administração e Harding não a promoveu nem dela beneficiou – foi um presidente que não tomou a sério as responsabilidades inerentes ao cargo, mas, aparentemente, não agiu com dolo ou malevolência.

Para encontrarmos um presidente inegavelmente malévolo e paranóico é preciso esperar por Richard Nixon, que, ainda assim, teve um primeiro mandato genericamente elogiado, antes de revelar as facetas mais detestáveis do seu carácter no segundo mandato. Entre os presidentes recentes, George W. Bush desfruta, nos inquéritos de opinião a cidadãos ou a especialistas, de um apreço apenas ligeiramente superior ao de Nixon, por ter ficado vinculado aos resultados desastrosos das guerras no Afeganistão e Iraque e à grave recessão decorrente da crise do subprime e tornou-se motivo de escárnio pela forma pouco articulada como se expressava. Porém, retrospectivamente, George W. Bush faz figura de homem de Estado responsável, cordato, compassivo e culto face a Donald Trump.

Selma, Alabama, 2015: Laura Bush, Michelle Obama, Barack Obama, John Lewis (figura histórica da luta pelos direitos cívicos dos afro-americanos) e George W. Bush participam nas comemorações do 50.º aniversário das Marchas de Selma, evento decisivo na luta pelos direitos cívicos

A escolha de Trump como “pior presidente de sempre” tem também a seu favor o facto de ter sido o único presidente na história dos EUA a ser alvo de dois processos de “impeachment”. Caso a legislação anunciada há dias pela congressista democrata Linda Sánchez seja aprovada, poderá também ser o único presidente na história dos EUA cujo nome não será atribuído a qualquer edifício ou estrutura pública, seja um aeroporto (ideia que Trump terá começado a acarinhar, após perceber que tinha escassas hipóteses de ver o seu rosto esculpido no Monte Rushmore) ou um banco de jardim. Já não será mau que se consiga evitar que o seu nome seja atribuído a uma biblioteca pública, o que seria tão descabelado como baptizar uma sex shop como “Madre Teresa de Calcutá”.

Trump pretendia “fazer a América grande outra vez” e lega ao seu sucessor uma América mais frágil, solitária e dividida e que se cobriu de ridículo perante os olhos do mundo – os danos causados por Trump não seriam maiores se fosse um presidente-zombie programado pelo Kremlin ou pelo Comité Central do Partido Comunista Chinês, ao estilo de The Manchurian candidate.

Trump consegue a proeza de combinar desinteresse pelo cargo, incompetência, falta de maturidade, escassa noção da realidade, rancor, megalomania, obtusidade, desrespeito pelos media e pelas instituições democráticas e inclinações autocráticas – um homem que pretende tudo controlar mas que, paradoxalmente, parece não ter o mais pequeno controlo sobre si mesmo, vivendo numa permanente efervescência emocional, alimentada por horas a fio de exposição à radioactividade da Fox News.

O problema de Trump – nunca é demais reafirmá-lo – pouco ou nada tem de ideológico, é uma questão de carácter. Trump é um buraco negro moral, um ego tão desmedido que colapsou sobre si mesmo e cuja força gravítica é tão poderosa que nem sequer um raio de luz é capaz de escapar para o exterior. É uma criatura doentiamente auto-centrada, que vê os outros como meros instrumentos para atender os seus interesses, apetites, aspirações e fantasias e que é atormentado por uma insaciável sede de adulação: num casamento, quererá ser a noiva, num funeral, o defunto e, seja qual for a companhia em que esteja, fará sempre questão de se afirmar como “the smartest guy in the room”. Infelizmente, esta infortunada ausência de qualidades humanas está combinada com um talento invulgar: é o demagogo mais eficaz que o mundo viu desde Adolf Hitler.

Assim sendo, Trump deixa a grande distância os outros 10 presidentes desta lista na disputa pela distinção de “pior presidente da história dos EUA” e só é superado por Berzelius Windrip, que, aliás, tem muitas características em comum com Trump e que, após derrotar Franklin Roosevelt nas eleições de 1932 converteu os EUA num estado totalitário. Felizmente, Berzelius Windrip é uma personagem ficcional de It could happen here (Isso não pode acontecer aqui, na edição portuguesa da D. Quixote), um romance de extraordinária lucidez escrito em 1935 por Sinclair Lewis (ver “Eu sou a Constituição!”: A ascensão do populismo e o declínio da democracia). Trump não conseguiu ir tão longe quanto Berzelius, mas foi mais longe do que esperariam mesmo aqueles que em 2016 já estavam conscientes da sua natureza profunda – e, se no dia da tomada de posse de Trump, lhes fossem mostradas imagens de uma horda de bárbaros a invadir e vandalizar o Capitólio, a esmagadora maioria responderia “Isso não pode acontecer aqui”.