Há quem ache que a monarquia é um sistema anacrónico, baseado na falta de mérito, na desigualdade de direitos e na excessiva consanguinidade. E no entanto, alguns dos países com melhores índices de bem-estar mantêm o regime atirado borda-fora por Portugal. A saber: Noruega, Dinamarca ou Holanda não parecem sentir necessidade de trocar as suas princesas, condes e rainhas por séquitos presidenciais alheios ao glamour.

Muito menos o Reino Unido, que foi bafejado com uma máquina de êxitos pop que também faz as vezes de família real. Para todos os efeitos, Isabel II é a líder da banda que mais espaço ocupou os tops até hoje e a estreia não podia ter sido mais auspiciosa: a sua coroação em 1953 foi a primeira a ter transmissão televisiva. Estava dado o mote.

[trailer para “The Crown”:]

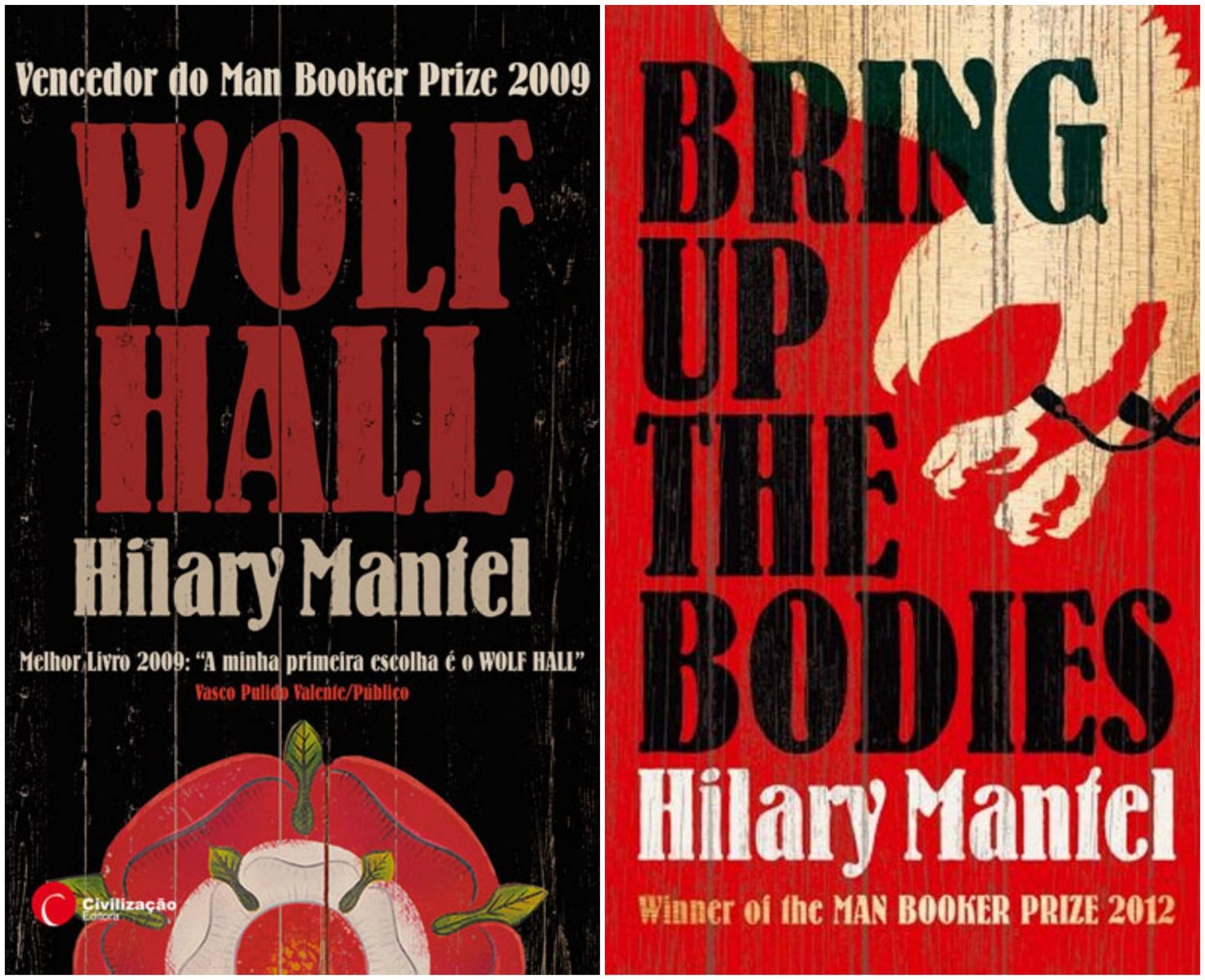

Convenhamos, os monarcas daquela ilha sempre tiveram uma certa panache pop. Henrique VIII, por exemplo, faria imenso sucesso hoje em dia nas manchetes de jornais e nas redes sociais, graças a uma vida amorosa bastante imaginativa e uma gestão dos assuntos de Estado, digamos, musculada. Aliás, mesmo à distância de meio milénio, a corte de Henrique continua a inspirar filmes, séries de televisão e romances que vencem o Man Booker Prize. Duas vezes.

Os dois livros de Hilary Mantel que ganharam o Man Booker Prize, em 2009 e 2012

Mas regressemos à soberana de Inglaterra e Tuvalu. Isabel goza de um poder de atracção notável, tendo em conta que estamos a falar de alguém que se mantém quase sempre em silêncio e nem sequer dá entrevistas. O que não inibe os media, em geral, e a imprensa, em particular, de pintarem a manta. Enfim, incluir debaixo do chapéu “imprensa” os tablóides britânicos é mais ou menos o mesmo que aceitarmos que Donald Trump faz parte da espécie humana (não faz, fomos conferir). Publicações como o Daily Mirror, o The Sun ou Daily Star são uma espécie de vampiros de papel que vivem de escândalos, crimes de faca e alguidar e “notícias” sobre celebridades. Como Isabel, por exemplo, mais os seus filhos, netos e noras.

Os primeiros anos de reinado foram de relativo sossego mas depois de 1977, ano do Jubileu de Prata, Isabel nunca mais conheceu o doce sabor do recato. Tudo graças a uma quadrilha de aliados mediáticos e improváveis chamada The Sex Pistols. Foram eles que acenderam o rastilho da atracção de massas, dedicando alguns versos a Isabel que dispensam a consulta do Google Translator:

God Save The Queen

The Fascist regime

They made you a moron

Potential H-Bomb

A família real inglesa em 1951

A provocação de Johnny Rotten e companhia valeria uma entrada na lista dos singles mais vendidos, o que não deixa de ser um belíssimo paradoxo punk, e inauguraria uma nova forma de abordagem truculenta à realeza, até então desconhecida.

De 1977 em diante, a rainha passou a conviver com críticas, paródias, pilhérias, sósias e cameos involuntários em cinema. Chegou a ser placada no quase infame “Aonde é que Pára a Polícia?” e foi declinada em bonecos souvenir que abanam sem tréguas o bracinho teimoso. Curiosamente, e contrariando a natureza efémera dos fenómenos pop, Isabel II continua a reunir as preferências de muitos produtores de conteúdos, como é o caso da Netflix que se prepara para estrear a grande produção “The Crown” — a mais cara de sempre da produtora (100 milhões de euros), que conta a história da monarca desde o casamento cem 1947 até ao presente, ao longo de 60 episódios em 6 temporadas.

Fazendo um manguito aos 15 minutos de fama preconizados por Andy Wharol, a rainha que todos conhecem (e no fundo acarinham) mantém-se com a cotação em alta e o próprio artista norte-americano não resistiu a passá-la à tela, o que leva o mais empedernido dos republicanos a ter de admitir que um membro da nobreza vale quase tanto como uma lata de sopa.

A segunda etapa da afirmação pop de Isabel II tem a ver, naturalmente, com Diana. Mergulhada num conjunto de problemas, escândalos e sarrafada que se tornaram a imagem de marca da realeza britânica, o seu desaparecimento precoce, “James Deaniano”, acabou por aumentar de forma exponencial o apetite da cultura popular pelos Windsor. A actuação de Elton John no seu funeral, interpretando “Candle In The Wind” e furando os protocolos solenes a que estávamos habituados, foi a cereja pop que faltava.

Desde então, Isabel soube reinventar-se aos olhos vorazes dos media e de forma discreta, balançando entre a tutela de territórios como São Vicente e Granadinas, membro de pleno direito da Commonwealth, e os encontros para tomar chá com Stephen Frears, realizador de “A Rainha”. O filho Carlos lá casou com Camilla Parker-Bowles, Duquesa da Cornualha e presidente da Sociedade Nacional de Osteoporose, os netos na linha de sucessão encarreiraram — o mais velho até já tem herdeiros e o mais novo lá deixou de se mascarar de nazi nas festas de Carnaval — e a verdade é que mais de sessenta anos depois, a star quality de Isabel parece estar para durar.

Sobreviveu a ataques e enxovalhos, a adultérios embaraçosos e a guerras de vários feitios, e nem os dramas e incertezas do recente Brexit parecem abalá-la. De facto é preciso ter estofo para estar em palco há mais tempo do que os Rolling Stones.

Pedro Vieira é consultor da Booktailors, pivô de televisão e ilustrador relutante.