Publicado em 1952, Helena ou o mar do verão impressionou os leitores da altura. Em causa estava uma narrativa que mostrava a influência do catolicismo na Espanha do pós-guerra, condicionando a moral, impondo uma forma de ver, usando a ideia de culpa como método de controlo. Romance de um autor que foi principalmente dramaturgo, este é o único livro de Julián Ayesta (1919-1996) publicado em Portugal.

A história é simples e curta. Nos anos 50, um rapaz — aqui narrador — espera pela chegada do Verão e dos primos. Entre eles estava Helena, que a passagem do tempo transformou: em vez de uma criança, eis uma adolescente. Perante esta fase de transição, também do narrador, temos a exploração da mudança etária e, em simultâneo, o peso que a moral católica impunha. Aliás: finda a leitura, acaba por ser este último o que parece mais pungente em toda a narrativa.

Com um total de sete capítulos, o romance compõe-se por três sobre o primeiro verão (na primeira pessoa, o narrador conta a inocência dos seus primeiros passos), um sobre o inverno (um monólogo interno, a que já voltaremos) e mais três sobre o verão seguinte (em plena pré-adolescência, o rapaz já começa a ter uns laivos do que é o mundo dos adultos). Ao discorrer sobre a vida, o leitor vai tendo uma janela aberta para a cabeça de uma criança de uma família bem-na-vida das Astúrias.

A segunda parte, com o monólogo inteiro, acaba por dar grande parte do corpo ao romance, já que permite trazer para a acção a parte do que lhe fica escondido, dando ao leitor acesso à cabeça do narrador, esta mais desligada do enredo – se aqui assumirmos enredo como conjunto de acções descritas. De rajada, o narrador vai filosofando sobre o pecado e o peso da religião, sobre a qual também vai tendo dúvidas, e ainda sobre o lugar de cada um no mundo.

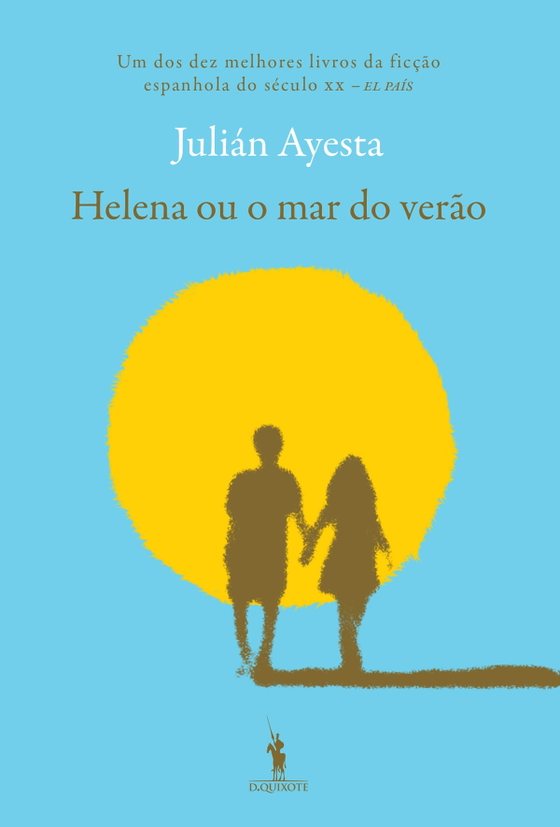

Título: “Helena ou o mar do verão”

Autor: Julián Ayesta

Editora: D. Quixote

Tradução: Filipa Sousa, Inês Costa, Kátia Silva, Sónia Contador e Tânia Brito, com coordenação e revisão de Miguel Viqueira

Páginas: 128

Depois disto, segue o ímpeto da juventude, com a força torrencial da primeira paixão. O tema, embora clichê, tem tudo o que importa enquanto assunto literário: é a experiência humana em pleno voo. Contudo, o autor optou por ir a outros recantos, perdendo, por vezes, a força narrativa. A voz do narrador nem sempre é credível. Ainda que escrito no pretérito imperfeito, o que podia dar espaço a toda a criatividade e, sobretudo, a todas as desculpas, uma vez que é, afinal, um adulto a escrever as suas memórias de criança, há momentos em que a voz falha, como no momento em que o rapaz, passeando pelo bosque, se vai lembrando dos versos de Virgílio em latim. Esta estratégia tem sido comum na literatura, com os autores a procurarem referências intra-literárias ao invés de tentarem chapar a vida como é. Com isto, a literatura é mais um jogo comunicacional dentro das suas fronteiras do que uma forma de extravasar quaisquer fronteiras, pondo as mãos na vida, sendo a vida. Além disso, as memórias do rapaz vêm permanentemente permeadas de pormenores que não só nada acrescentam à narrativa como ainda lhe vão dando laivos de pintura. As descrições de cores e de flores desviam a atenção do que podia e devia ser emoção em bruto, principalmente porque o autor escolheu uma abordagem permanentemente sentimental. Em vez disso, fica clara a intenção de arrumar sempre o texto no bucolismo.

Este bucolismo aparece também na forma como o autor trata a transição entre a infância e a adolescência, que aqui parece consistir numa procura de beleza permanente. Ora, isto, sem conflito interno, vai dando ao leitor a sensação de quebra de realidade, vendo-se mais as vísceras da intenção do autor do que a vida em bruto.

Também a exploração do primeiro amor, após o monólogo a pender para o filosófico, acaba por ser uma procura permanente de beleza a que falta conflito, havendo também aqui laivos de pinturas bucólica. Um exemplo:

Oferecia-me então o seu dedo ensanguentado e eu chupava-lhe o sangue, que era tão vermelho, tão salgado, tão lindo cintilando ao sol. Depois beijava-me e lavava com os seus lábios o sangue que tinha ficado nos meus. E depois de o fazer sentíamos um medo estranho. Porque aquilo era um ritual secreto, secretíssimo, como uma espécie de pecado; ninguém sabia bem porquê. Helena apertava-se contra mim como uma gata misteriosa, e com os olhos cheios de lágrimas murmurava: ‘Tenho medo’. E eu, cheio de uma ternura e de um amor que quase me enchiam os olhos de lágrimas, apertava-a ainda mais contra mim e assim a mantinha, pousando os meus lábios no seu cabelo de tempos a tempos, até que Helena afastava a cabeça do meu peito e me olhava ainda com lágrimas, mas sorrindo de amor e de felicidade. Então continuávamos a andar abraçados, a cabeça de Helena pousada no meu ombro. E assim seguíamos até ao mar.” (p. 113/114)

Com a aposta no lirismo, Julián Ayesta enformou uma narrativa que parece voltar-se para o ultra-romantismo, para a qual a ideia de culpa não é indiferente. A prosa é escorreita e volta-se para a criação do cenário, do tal cenário em forma de pintura. As considerações sobre o catolicismo, mais prementes na época, hoje já soam a coisa datada para o leitor coevo. Mas isso, claro, será problema do leitor coevo que não saiba usar as lentes da época.

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia