A notícia chegou pelo telefone: o namorado, com quem se preparava para casar, tinha morrido. Com 29 anos na altura, Maria Botelho Moniz diz que lhe desapareceu da frente o presente e o futuro. Diz, aliás, que não há sequer uma palavra para descrever o que se sente nesse momento: “Só alguém que recebeu uma notícia como essa sabe o que é deixar de existir, que era como eu me sentia”.

Numa entrevista inserida na série “Labirinto — Conversas sobre Saúde Mental“, uma iniciativa do Observador e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), a apresentadora de televisão conta que, nos primeiros 15 dias, foi uma espécie de vulto, que se levantava, ia à cozinha, sentava-se no sofá e voltava para a cama. Depois dessas duas semanas, decidiu sozinha que tinha de sair de casa e trabalhar, mas foi preciso que a obrigassem a ir à primeira consulta de psicoterapia. Mais do que achar que não precisava de ajuda — “toda a gente, ao longo da sua vida, vai ter de fazer o luto de alguém que ama” —, não percebia porque é que devia procurar alguém para a ajudar a ultrapassar uma coisa inultrapassável, que nem sequer queria deixar de sentir, até por respeito a quem tinha morrido.

Acabou por perceber mais tarde que era a sua saúde mental que estava em causa e seguiram-se mais de dois anos até ter alta. Pelo caminho, irritou-se com as “falinhas mansas” de quem lhe dizia que tinha de “andar para a frente”; aprendeu que é difícil falar sobre a morte e que muitos, não sabendo o que dizer, preferem não dizer nada; e teve de lidar com a culpa de voltar a rir e de continuar a viver quando a pessoa que se perdeu já cá não está.

As ferramentas que ganhou nesse caminho foram essenciais para lidar com outro luto, quatro anos depois, então pelo pai. Nessa altura, já sabia que “todos os clichés são verdade, exceto o cliché do tempo”: “É verdade que é possível refazer a vida, é verdade que vamos voltar a rir, sem culpa, é verdade que as saudades se tornam menos pesadas, que as memórias que ficam são as boas. Tudo isso é verdade, exceto ‘o tempo tudo cura’. Isso é completamente mentira”. Na entrevista, gravada em setembro no Pestana Palace, em Lisboa, garante que, pelo contrário, é preciso fazer uma escolha: “Vou viver com uma nuvem negra em cima da cabeça ou vou, de alguma forma, arrumar isto, aprender com a tristeza e não ser um peso para os outros nem para mim própria?”

[Veja aqui a entrevista completa a Maria Botelho Moniz]

Consegue identificar o primeiro momento em que pensou que o seu luto não era só uma fase ou uma tristeza, e que, se calhar, precisava de procurar ajuda para lidar com ele?

Eu não sei se sei identificar exatamente o momento e acho que só identifiquei que, de facto, precisava de ajuda quando já a estava a ter. Fui um bocadinho obrigada, empurrada a falar com alguém que não fosse da minha família ou que não fosse alguém do meu círculo de amigos.

Empurrada por alguém?

Sim, a minha mãe, muito cedo. Ao fim de poucos dias já estava com a conversa de que não era uma coisa que se pudesse navegar sozinho. Ainda para mais no meu caso — o primeiro luto que fiz foi uma coisa tão específica e que me consumiu de tal maneira que toda a gente à minha volta ficou muito assustada. Como é que eu poderia reagir, que caminho é que eu iria escolher — porque é sempre uma escolha — e, portanto, [a minha mãe] começou a falar muito comigo sobre ser preciso falarmos com alguém. E eu não queria, recusei durante um mês e meio, mas sentei-me na cadeira e percebi o porquê — porque é muito mais fácil falar com alguém que não nos conhece, não conhece a história, não vai tomar nenhum partido e está ali simplesmente para nos ouvir, para nos guiar e para nos ajudar a arrumar as gavetas que é preciso arrumar.

Esta tinha sido a sua primeira grande perda?

Sim.

E quando a sua mãe começa a ter essa conversa, foi só experiência de vida ou começou a ver em si que isto podia ser um caminho mais difícil ainda se não tivesse alguma ajuda?

Eu acho que foi experiência de vida e o medo natural de uma mãe, porque também para a minha família foi uma perda muito grande — era alguém que fazia parte das nossas vidas há muitos anos. Para a minha mãe não era um filho, mas era algo muito próximo.

Ouça aqui a entrevista.

Era o seu namorado e estava todos os dias também com a sua família.

Sim, passava Natais, passava férias, os meus sobrinhos tratavam-no por tio. Era alguém muito presente e já há muito tempo. Eu não sou mãe, mas não sei o que é que é ver um filho a sofrer daquela maneira. Portanto, acho que ela procurou todas as ferramentas que conseguiu, enquanto mãe, dar-me, mas há coisas que têm de ser externas. Ela identificou isso muito cedo e foi a melhor escolha que fizeram por mim e que, depois, eu continuei a fazer por mim.

E resistiu durante muito tempo?

Resisti durante esse tal mês e meio, até me sentar a primeira vez. No final da primeira conversa, da primeira sessão de terapia — foi uma sessão de duas horas — saí de lá sem perceber o porquê de lá ter ido. Fui lá, contei uma história e voltei para casa igual. Eu acho que só ao fim de umas quantas sessões é que percebi que aquilo me fazia bem de alguma maneira, porque uma coisa é contares a história a quem a conhece, outra é contar a alguém que não estava lá. É alguém que faz perguntas que, se calhar, uma mãe ou um amigo não fazem, porque quer perceber melhor. E essas perguntas fazem-nos mergulhar ainda mais, o que é muito difícil e muito doloroso, mas obrigam-nos a mergulhar na descrição e no profundo sentimento — o que é que estamos a sentir e para onde é que vamos. Fez-me muito bem.

E resistiu, nesse mês e meio, porquê? Porque achava que não era preciso ou porque sentiu algum estigma em relação à ideia de que quem procura um terapeuta é maluco? Isso passou-lhe pela cabeça?

Eu achei que não precisava. Não tinha estigma nenhum, não tinha preconceito nenhum em ir a um psicólogo, em ir a um terapeuta, o que for. Mas pensei: “Isto é uma coisa normal, é uma coisa que acontece a toda a gente”. A mim aconteceu-me muito cedo. Senti-me viúva com 29 anos. Mas a dor da perda é a dor mais universal. Toda a gente, ao longo da sua vida — a menos que morra muito cedo —, vai ter de fazer o luto de alguém que ama. Portanto, achei: “Algures aqui dentro estarão as ferramentas”. E, a certa altura, estamos tão dormentes que só queremos é estar quietos. E remoer, falar sobre isso, é tão difícil que a escolha mais fácil é ficar no silêncio e tentar digerir isso sozinho. Não foi porque havia um estigma ou porque achei que não fazia sentido, foi: “Não quero falar sobre isto, muito menos com alguém que não me conhece, muito menos com alguém que não o conhecia”. E esse era um dos pontos: achava que esta pessoa não ia perceber porque nunca esteve na presença dele, portanto não ia perceber as minhas descrições, não ia perceber o porquê de tudo isto que eu estava a sentir, porque nunca esteve connosco, é só uma pessoa que está ali sentada.

Parecia quase desrespeitar o seu luto, ter de falar com alguém que não ia fazer ideia daquilo que estava a dizer?

É quase como desrespeitar a pessoa que foi. Não que eu sentisse isso, mas, se calhar, inconscientemente, é: “Eu vou abrir o jogo com alguém que nem sequer o conhecia? Porquê? Vou falar sobre a vida de alguém que não está cá com uma pessoa que nem sequer o conhecia? Não faz sentido nenhum”.

E a ideia de que aquela pessoa está ali para a fazer ultrapassar uma coisa…

… inultrapassável.

Tinha aquela sensação de “não só é normal eu estar assim, como é suposto eu estar assim”?

É suposto estar assim. E porquê ultrapassar uma coisa que não quero ultrapassar? Porque, na nossa cabeça, ultrapassar a morte de alguém é como esquecer a pessoa, é como fechar um capítulo que não queres fechar. É como quando te falam da ideia de andar para a frente: andar para a frente para onde, se eu deixei de ter presente e futuro? Eu não sei como é que a minha vida vai ser, a minha vida neste momento não é nada. Porque é que vou querer avançar ou ter alguém a acompanhar-me a avançar num caminho que não quero fazer? E isso é — lá está — uma escolha. A certa altura, tem de se escolher: vou viver com uma nuvem negra em cima da cabeça ou vou, de alguma forma, arrumar isto, aprender com a tristeza e não ser um peso para os outros nem para mim própria? Vamos por onde? E, inevitavelmente, acabei por escolher ser feliz e tentar digerir isso. Mas a ideia de arrumar alguma coisa que, para nós, nem sequer faz sentido tocar é muito difícil.

O que era mais evidente para si na altura: aquela dormência de que já falou ou essa sensação de ausência de presente e de futuro, a ideia de que a vida deixou de fazer sentido?

Era uma mistura das duas coisas.

E o que é que se sente nesses momentos: é tristeza ou mais do que isso?

É muito mais do que isso. Acho que não existe uma palavra no vocabulário para esse sentimento. Não existe. Só alguém que recebeu uma notícia como essa, da forma como eu a recebi — que também é toda uma outra história — sabe o que é deixar de existir, que era como eu me sentia. Tinha um coração em pedaços e deixei de ter alma, não sentia que tivesse alma sequer. Deixei de ser uma pessoa, era um vulto que vagamente se levantava de manhã, ia até à cozinha, sentava-se no sofá, voltava para a cama. Este foi o meu dia a dia durante 15 dias, até que me cansei das falinhas mansas, esse foi o meu clique. Começou a irritar-me o “está tudo bem? estás bem?”, o falar baixinho começou a enervar-me de uma maneira que eu só queria era sair de casa. E, para mim, o sair de casa é ir trabalhar, portanto fui enterrar a tristeza num outro sítio, fui tentar ser o mais produtiva que podia num campo que nada tinha a ver com a história que existia quando abria a porta de casa.

E isso, visto a esta distância, foi um erro ou uma salvação?

Foi uma salvação, mas que pode rapidamente tornar-se um erro se se ficar nessa roda sem ajuda, sem, uma vez por semana, alguém nos sentar e nos dizer: “Ainda bem que o trabalho está a correr bem e que estamos a trabalhar 20 horas por dia, mas e as outras quatro horas?”

A vida profissional nesse momento foi uma salvação, a vida pessoal continuava a não existir. Portanto, o regresso a casa era para esse nada?

Era tenebroso. A minha mãe ficou em minha casa durante um mês e meio, só saiu quando lhe pedi para sair. Dormiu ao meu lado durante um mês e meio, acho que para garantir, pelo menos, que eu não morria de coração partido. Não que eu fosse fazer alguma asneira, ou que eu fosse cometer algum ato radical, não era isso. Acho que havia o profundo medo de, com tanta tristeza, algum fusível desligar. Portanto, [a minha mãe] ficou ali. Mas lembro-me de entrar em casa, no primeiro dia em que a minha mãe já não estava, fechar a porta e desatar a chorar. E pensar: será que foi cedo demais? Será que a mandei embora cedo demais? Porque põe-se a chave à porta e as luzes estão apagadas. E é um silêncio ensurdecedor. E aí cai a ficha de que estamos sozinhos. E aí cai a ficha de que este é um caminho que se tem de fazer sozinho. Por muita companhia que tenhas à volta, por muita família incrível como eu tenho, por muitos amigos, uma terapeuta maravilhosa, é um caminho que tem de se fazer sozinho. E é um caminho muito, muito longo. Demorou muito tempo — e ainda hoje me comovo, acho que nunca vai deixar de acontecer. Demora tempo até voltares a sentir que és quem eras. E, ainda assim, nunca mais serás quem eras, porque, depois de uma coisa dessas, é impossível. Por muito remendo, por muito que esteja tudo colado, por muito que as gavetas estejam arrumadas, nós já não somos a mesma pessoa. Porque um dia o telefone tocou e nos disseram que a pessoa que mais amamos no mundo deixou de existir. E aí tu já não sabes quem és, não tens presente, não tens futuro e tudo o resto deixou de importar.

Há alguma fase de quase esperança em que pensamos que vamos abrir os olhos e afinal aquilo não aconteceu?

Sim, eu sonhava que a porta de casa se abria e ouvia a voz dele. Eu “ouvi” durante muito tempo a voz dele. Muito tempo. Toda a gente tem frases muito identificativas, não é? Quando se está sentado à mesa e alguém diz qualquer coisa, se tu conheces bem uma pessoa sabes exatamente o que é que essa pessoa vai responder. Quando estás a ver um filme que é uma valente porcaria, sabes exatamente qual é a expressão que a pessoa que está ao teu lado vai usar. E eu “ouvi” essas respostas durante muito tempo. Não há exatamente um momento em que cai a ficha de que a pessoa não vai voltar. Há é uma sucessão de desilusões — “Ah, pois é, ele não está”, “Ah, pois é, a porta não abre, era agora a hora em que chegava e não chegou”. Vives na constante desilusão porque há aquela esperançazinha de que seja tudo um sonho, mas acordas dia após dia e a primeira coisa que o teu cérebro te diz é: “É verdade, não é um sonho”. Aprender a viver com essa realidade demora muito tempo.

O que é pior: quando as pessoas não dizem nada ou quando dizem “vai passar, vai ficar tudo bem”?

Nenhuma das duas é boa, mas é preferível que falem a não dizerem nada. Recebi muitas mensagens, muito tempo depois, de pessoas que me eram próximas a pedirem desculpa por não terem dito nada. Ainda há uma grande dificuldade em lidar com a morte, em estar sentado em silêncio. Eu não preciso que me digam nada, mas sentem-se ao meu lado, só para eu saber que aí estão. E houve muita gente que não soube o que dizer e, por não saber o que dizer, preferiu não dizer nada — e essa nunca é a melhor escolha. Mas aquela coisa do “estás bem? queres mais alguma coisa?”… é infernal. Mas faz parte e, depois, dás por ti a acompanhar o luto de outra pessoa e a dizer exatamente as mesmas coisas, e a perguntar as mesmas coisas. Porque é aquilo que se faz, é a tentativa de mostrar “estou aqui e preocupo-me”. Mas mói, mói muito.

Não desistiu depois da primeira consulta, mas depois, quando se começa a ir ao fundo, em algum momento pensou que era melhor parar porque podia ser pior o remédio do que a doença?

Acho que há um momento em que eu pensei “Agora abri a caixa de pandora e isto vai ser uma chatice”.

Como é que eram para si esses momentos, de estar na terapia, com um desconhecido à frente? Foi imediatamente fácil falar sobre as coisas e foi logo com a primeira pessoa que conheceu?

Tive muita sorte, a pessoa que me indicaram é maravilhosa, não é muito mais velha do que eu, tem a idade de um dos meus irmãos mais velhos, portanto havia ali alguma proximidade, pelo menos de idade. Agora, olhando para trás, a minha primeira abordagem foi desastrosa. Porque sentei-me contrariada — e eu quebro o gelo com muita facilidade — e disse: “Olá, boa tarde. Então é assim, eu nasci em 84, aconteceu isto nanana nanana nanana, aos 10 anos trarara rararara, o meu pai trararara rarara…” — de repente, fiz uma mini biografia, em três minutos — “e o meu namorado morreu talvez há 12 horas. E agora?”. E ela olhou para mim e disse: “E agora uma coisa de cada vez”. E eu: “Aahhhh! Já dei demais, já não vou sair desta cadeira nos próximos meses”. Vamos a uma coisa de cada vez, vamos então a este último episódio. Começas a descascar essa cebola e, a certa altura, é inevitável que vás tocando num ponto da tua vida, que vás tocando num assunto aqui e ali — e essas pessoas são muitíssimo inteligentes e sabem guiar a coisa muito bem — e, quando um capítulo se está a fechar, dizem: “Então, mas aqui há uns tempos falou-me disto”. E tu: “Ah, sacana. Pois é, ainda há mais essa gaveta”. E vais arrumando, arrumando, arrumando. Foi dos processos mais difíceis — eu saía de lá e muitas vezes ia o caminho inteiro a chorar e passava a noite a chorar. E pensava: “Porque é que estou a fazer isto? Porque é que eu me estou a submeter a ainda mais tristeza? Isto não me está a fazer bem!”. Mas depois acordas no dia seguinte um bocadinho mais leve, e um bocadinho mais leve, e um bocadinho mais leve. E havia dias em que passei a ter uma profunda necessidade de lá ir, quase de apontar “tenho de falar sobre isto”, “tenho de falar da falta que me faz o som do abrir uma Coca-Cola”. Tão simples quanto isto. Porque era um som que eu ouvia todas as noites. E, de repente, ninguém à minha volta — a minha mãe não bebe refrigerantes e depois saiu de minha casa; eu também não bebo refrigerantes por aí além — não havia ninguém ao meu lado a abrir uma lata. Aquele som fazia-me falta. E é muito estranho que coisas tão pequenas de repente se tornem bichos de sete cabeças. Ou então: isso faz-me falta, mas depois vou jantar com amigos e alguém pede um refrigerante, ouço esse som e esse som é um gatilho para toda uma tristeza. É uma pescadinha de rabo na boca e, às tantas, estou a dar em louca. Quero ouvir o som ou não quero ouvir o som? Em que é que ficamos? E é arrumar essas pequenas coisas.

Essa apatia inicial também facilmente se transforma em ansiedade, com esses gatilhos?

No meu caso, não sei se descreveria como ansiedade, mas há um nó no estômago, há um pequeno murrozinho no estômago de cada vez que se toca num assunto, de cada vez que se ouve aquela música, aquele som ou alguém diz uma piada e aí entra a culpa — e esse também é um ponto interessante do luto. Não importa como é que a pessoa morreu. Não importa. Há sempre um momento em que se sente culpa. A primeira gargalhada é dos piores momentos, porque é um laivo de felicidade e, ao mesmo tempo, pensas: “Quem és tu para ser feliz, quando esta pessoa já não está, quando esta pessoa já não pode rir, quando esta pessoa tinha uma gargalhada tão característica que fazia uma sala inteira rir em uníssono?” E tu agora atreves-te a ter esses momentos sem ele. Carregas uma culpa de continuar a viver. Ao mesmo tempo sabes que tens de o fazer, mas carregas contigo um peso. E é a tal pescadinha de rabo na boca de onde é difícil, por vezes, sair. Pareces um hamster numa rodinha, andas, andas, andas, mas não sais do mesmo sítio.

Antes dessa primeira gargalhada que saiu espontaneamente, deu por si a conter outras gargalhadas porque ainda não podia ser?

Sim. Ainda não podia ser. E o que é que as pessoas vão dizer se me virem a rir? Porque depois é não só o que é que tu vais pensar de ti própria — já carregas a culpa do “Quase tive vontade de rir, não, acalma isso, deita isso um bocadinho abaixo, se eu soltar uma gargalhada, o que é que estas pessoas que estão à minha volta vão achar?”. Um: vão achar que me esqueci, o que não é verdade. Dois: vão achar que estou bem, o que não é verdade. Três: vão achar que já ultrapassei, o que não é verdade. Quatro: vão achar que não precisam de me perguntar se estou bem ou não porque estou ótima, pelos vistos, porque me estou a rir. Portanto, de repente, começamos a controlar pequenos gestos que são inatos e espontâneos. E no dia em que não me perguntarem se estou bem? Vão achar que isto já passou. Sabem lá eles o que vai aqui dentro.

É possível que a culpa da gargalhada se transfira para a culpa da lágrima? Há um momento em que é constrangedor ainda chorar porque as pessoas à nossa volta devem estar a pensar “Vá lá, já passou algum tempo, não é suposto estares assim, já devias estar melhor”?

Acho que nunca senti culpa das lágrimas porque sei que há muita gente que sabe exatamente o que é, anos depois, ainda sentir vontade de chorar. Portanto, as lágrimas eram-me um bocadinho indiferentes e acho que nunca pensei nisso, isso não me importava muito, sinceramente. Mas, lá está, porque, se calhar, na altura ainda era muito recente. Agora, sete anos depois, acredito que haja pessoas que se perguntem “ainda faz sentido ela comover-se com isto?”. No dia em que morrer o vosso marido, faço-vos a mesma pergunta, sete anos depois. Faz sempre sentido porque só quer dizer que é um amor que está presente, estará sempre.

Naquela primeira fase e em todas as que se seguiram desse ciclo, conseguia, ainda assim, estar funcional? Dormia, comia, ou houve ali fases em que até isso era um esforço demasiadamente grande?

Nos primeiros 15 dias, apaguei. Somos perfeitos robôs. Levantamo-nos porque tem de ser, tomamos banho porque alguém nos disse que tem de ser, vestimo-nos sempre a pensar “Porque é que não estou de pijama?”, comemos porque alguém nos põe um prato à frente. É tudo automático. Depois, acho que o piloto automático continua durante bastante tempo. Para mim foi um ano e meio, dois anos, em piloto automático. Mas orgulho-me de poder dizer que estive sempre lúcida, completamente lúcida, em todo o processo. Uma coisa que recusei sempre foi qualquer tipo de antidepressivo ou de calmante.

Porquê?

Porque não queria deixar de sentir. E sei que isto se calhar não é a melhor mensagem que posso deixar, mas era aquilo que para mim fazia sentido. Porque soube muito cedo que isto era um processo que tinha várias fases e que, se saltasse alguma fase, mais à frente ia ter de me confrontar com isso, viria atrás de mim algum obstáculozinho que não ultrapassei devidamente. E não queria deixar capítulos por ler. Portanto, quis sempre estar o mais lúcida possível. Se era para gritar, gritava; se era para chorar, chorava; se era para dar um murro numa porta, eu dava um murro na porta. Tomei um único comprimido, foi na primeira noite para dormir — praticamente obrigada, mais uma vez, pela minha mãe. Depois, acho que adormecia de cansaço profundo. É tão desgastante emocionalmente que uma pessoa acaba por desmaiar — acho que não adormecemos, desmaiamos, a certa altura. Mas a rotina do voltar ao trabalho tão pouco depois para mim foi importante para ganhar ritmo: ter uma hora para acordar, ter um objetivo, ter um sítio para onde ir, ter um trabalho para cumprir, ter um horário. Foi importante.

Mesmo que esse trabalho seja entrar em casa das pessoas com um sorriso nos lábios, como se a pior coisa da vida não tivesse acontecido?

É um pau de dois bicos. Durante algum tempo, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido. A notícia demorou um bocadinho a sair, portanto tive ali uma margem de defesa. E depois, quando se soube, já estava um bocadinho mais forte — pouco, mas estava. Mas o entrar em casa das pessoas e o facto de ter de estar feliz, porque essa é a minha profissão, é trazer felicidade aos outros, de alguma maneira…

Estava a fazer o Curto Circuito, na altura.

Estava a fazer o Curto Circuito. E o ter de estar feliz pelos outros foi o melhor que me podia acontecer. Se calhar tem a ver com a minha personalidade e se calhar não estou por acaso na profissão em que estou, porque, durante aquele tempo em que estava no ar, não era sobre mim. Não podia chorar, não podia ir abaixo, não podia sentar-me no chão, a balançar tipo criança. Não era sobre mim, era sobre quem estava em casa, a querer ver um programa de televisão para estar entretido. Portanto, durante essa hora e meia, duas horas, eu estava sã, mesmo. Estava sharp, como sempre estive. Mas saía do ar e a história era diferente. E antes de entrar no ar era um bocadinho diferente. Mas o facto de ter coisas para fazer foi uma boia de salvação, claramente.

E as pessoas à sua volta, profissionalmente, sabiam o que tinha acontecido?

Sabiam.

Quando a notícia se torna pública, sentiu-se a dar um passos atrás, como se tivesse acabado de acontecer?

Sim, porque, de repente, está numa revista. E porque, de repente, enche-se a caixa de mensagens de pessoas que não conhecemos, a partilhar mil e uma histórias de perda. E se, por um lado, isso nos aproxima, por outro lado é difícil ler a história de outra pessoa porque, no fundo, não tem nada a ver com a minha. Mas, ao mesmo tempo, sei o que aquela pessoa está a sentir e entendo a identificação, o “finalmente há alguém que está a passar pelo mesmo que eu”. E rapidamente se cria uma corrente de pessoas, muitas delas que ainda hoje me escrevem, que acaba por ser um suporte, porque são pessoas que percebem exatamente aquilo por que estamos a passar. Comparando com a morte do meu pai, por exemplo: não fui a única que perdeu um pai no dia em que o meu pai morreu. Porque tenho muitos irmãos e todos eles perderam o pai. E, por muito que todos nós tivéssemos relações diferentes — é normal, cada um tem a sua personalidade —, todos perdemos o pai. Uns tinham melhor relação, outros menos, mas era pai. Quando perdi o meu namorado/futuro marido, mais ninguém perdeu o namorado/futuro marido. A minha sogra perdeu um filho, os meus irmãos perderam quase que um irmão ou um amigo, os amigos dele perderam um amigo, os meus amigos perderam um amigo, os primos perderam um primo, mas mais ninguém perdeu o futuro marido. E isso é muito solitário. No caso do meu pai é mais fácil porque existe esse grupo, existe esse suporte de alguém que está a sentir exatamente a mesma dor. Quando as coisas se tornam públicas, automaticamente é-se inundado de mensagens que são maravilhosas de ler, mas que, às vezes, se tornam quase uma obrigação de ser o exemplo de que as coisas se ultrapassam e de dar uma palavra de apoio. Se calhar estamos um bocadinho mais à frente no processo, as pessoas pedem-nos conselhos e conseguimos indicar-lhe um caminho, mas, de repente, há um peso de responsabilidade de fazer o luto perfeito. Agora, no final das contas, ainda bem que foi assim. Porque continuo a receber mensagens diariamente de pessoas a dizerem-me: “Aconteceu-me o mesmo agora, estive a ler e a ver todas as suas entrevistas e sei que é a única pessoa, neste momento, que me vai perceber, preciso de ajuda”. E tu não tens como dizer que não. Não dá. E tentas traçar um plano, tentas dizer aquilo que gostavas que te tivessem dito, mas às vezes torna-se pesado. E o facto de ser público às vezes não é fácil de gerir.

O que é que aprendeu e disse a alguém que gostava que lhe tivessem dito a si?

Que todos os clichés são verdade, exceto o cliché do tempo. É verdade que é possível ficar tudo bem, é verdade que é possível ultrapassar, é verdade que no final do túnel há uma luz, é verdade que é possível refazer a vida, é verdade que vamos voltar a rir, sem culpa, que vamos voltar a ser felizes, é verdade que as saudades se tornam menos pesadas, que as memórias que ficam são as boas. Tudo isso é verdade, exceto “o tempo tudo cura”. Isso é completamente mentira. É mito. O tempo, a única coisa que faz, é ajudar a que tenhamos distância do livro que, no primeiro dia, está colado no nosso nariz. Assim que morre alguém que nos é peça essencial do coração e da alma, nós ficamos sem chão, sem presente, sem futuro, como já disse, mas fica-se com um livro aberto colado à frente do nariz, é impossível ler, é impossível perceber por onde é que a história vai, é impossível perceber como é que isto se vai tudo processar. O tempo vai afastando esse livro e um dia é possível ler, perceber o que aconteceu, o que sentimos, o que foi necessário para continuar o caminho. Mas não cura absolutamente nada. E isso eu faço questão de dizer às pessoas que me escrevem. Porque as pessoas dizem sempre: “Alguém me disse que isto com o tempo…” Não. É uma escolha. Nós temos de escolher ser felizes. Temos de escolher guardar essa pessoa para frente num cantinho do nosso coração. Estará sempre na nossa memória, mas temos de escolher não viver presos a isso.

Quando é que começou a cumprir os outros clichés? Quando é que as saudades começaram a ficar mais suportáveis? Isso vai acontecendo ou eles cumprem-se todos ao mesmo tempo? E, sobretudo nesse processo de terapia — em que sai destruída, mas no dia seguinte até está mais leve —, há recaídas?

Há sempre recaídas. Os clichés vão acontecendo e, às vezes, só damos por eles depois de acontecerem duas ou três vezes. “Ah, pois é, aquilo que me tinham dito há dois anos — e que eu odiei e achei que estavam a gozar comigo — é mesmo verdade, afinal eles tinham razão. Afinal posso-me rir e não sentir culpa, afinal posso estar com amigos sem sentir que estou a trair alguém. Tudo isso é possível.” Mas há dias que são difíceis de explicar para quem não está na nossa pele, em que quase sentimos tudo como se fosse o primeiro dia. Porque, por alguma razão, acordámos virados para ali, ou porque os dias de anos são complicados, o dia da morte é muito complicado, o Natal, essas grandes datas são difíceis. O ir a um casamento é horrível. Durante 10 anos vai-se a um casamento com aquela pessoa ao lado e vai-se sonhando com o dia e está-se já na fase de planear o dia e, de repente, estamos a presenciar a celebração do amor entre duas pessoas e não está ninguém ao nosso lado. É muito complicado. Depois há aquela parte muito estúpida nos casamentos que é o lançamento do bouquet. E, de repente, olham para ti. E tu pensas: “Perderam a cabeça, eu não sou solteira”. Não, és viúva. Mas uma viúva é uma solteira, de alguma forma. Mas eu não quero ir para ali dar um saltinho e tentar apanhar um ramo de flores que não me vai dizer nada. São coisas tão pequenas e tão parvas quanto estas, em que as pessoas não pensam. Agem naturalmente, porque tu estás bem, olham para nós e estamos bem, estamos felizes, porque não veem o que se passa cá dentro. E, de repente, “vai lá!”. E eu: “Não vou a lado nenhum, eu não quero apanhar ramo nenhum, não me quero casar! Acabou. Esse capítulo está arrumado, não vou ter mais nenhum namorado, não vou amar mais ninguém como amei aquela pessoa. Não me venham com conversas”. Quando começam a dizer: “Ah, o não-sei-quantos perguntou por ti”. E então? “Podes dizer que estou viva e a trabalhar, não me interessa.” Isso são coisas que vão acontecendo, que são normais, mas que, para alguém que ainda está tão preso a uma ideia de futuro que é difícil largar, é difícil de aceitar e de gerir.

É quase ofensivo?

É ofensivo. Às vezes roça o ofensivo. E fazer as pessoas perceberem que é ofensivo? Porque, no limite, não é. São as pessoas a torcer pela nossa felicidade, vem de um sítio de amor, vem de um sítio tão genuíno de “queremos ver-te bem e imagina só que o não-sei-quantos perguntou por ti”. E tu pensas: “Então e o que eu vivi, vocês já se esqueceram?” Parece que tem de se andar com uma t-shirt a dizer “hello…?”. Porque as pessoas parece que se esquecem, mas não se esquecem. Estão simplesmente a tentar torcer por ti, de alguma maneira.

As recaídas acontecem nessas datas de que falávamos ou às vezes acontecem por coisa nenhuma?

Acontecem por coisa nenhuma, muitas vezes. Acordamos assim. Ou porque sonhámos com a pessoa, ou porque simplesmente acordámos com saudades. Tenho saudades, até hoje, destes dois grandes pilares que perdi. E terei sempre. Mas, hoje em dia, quando tenho saudades, raramente choro. São mais as vezes em que me lembro e sorrio do que as vezes em que choro. Mas acontece. E não nos podemos culpar disso, faz parte do processo. Acho que vai acontecer sempre. Há dias em que dói mais.

O que é que se pensa quando se ouve de um terapeuta uma espécie de “está curada”? Percebe-se que sim, com alívio, ou é estranho demais?

É estranho, porque aquela pessoa torna-se um bocadinho parte de nós e torna-se parte do processo. E, portanto, dizerem-nos “pronto, por mim está feito”, começamos logo a inventar coisas. “Não, não está, porque eu ainda ontem…” Mas esses “ainda ontem pensei, ainda ontem chorei, ainda ontem me lembrei” estarão sempre presentes. Ao mesmo tempo, é um momento de orgulho, porque não é uma conversa que se espera ter. Simplesmente, há um dia em que nos dizem “posso hoje dar-lhe alta do seu luto, acho que está cumprido”. É alguém que percebe daquilo muito mais do que nós a validar que o caminho que fizemos foi bem feito, que a missão foi cumprida e que temos as ferramentas para continuar a viver. Mas volto lá muitas vezes — tenho saudades da pessoa com quem me sentei todas aquelas semanas seguidas.

Isso aconteceu quanto tempo depois da primeira consulta?

Demorou, pelo menos, dois anos, dois anos e tal. Sendo que, quando comecei a fazer o desmame, por assim dizer — primeiro ia todas as semanas, muito tempo depois passei a ir de 15 em 15 dias, depois passou a ser uma vez por mês, depois já era um bocadinho quando me apetecia ou sentia falta —, morreu o meu pai. E aí não se começa do início, mas é todo um processo que tem de voltar a acontecer. Por muito que seja acelerado, por muito que seja diferente, porque era outra pessoa, porque a relação era diferente, etc., é um processo que tem de ser feito de forma metódica e com a mesma vontade de chegar ao fim e sentir essa missão cumprida.

No dia em que o terapeuta lhe disse que lhe podia dar alta desse seu primeiro luto, quando chegou a casa as luzes ainda estavam apagadas como no dia em que a sua mãe foi embora?

Estavam.

Teve medo de, agora sim, estar sozinha ou já não foi a mesma coisa?

Não, já não foi a mesma coisa. Habituei-me à luz apagada. Ainda hoje, quando entro, a luz está apagada. Passou a ser o meu normal. E mantive-me na mesma casa — foi uma coisa sobre a qual me questionaram muito, no início, se não queria sair daquela casa, se não queria ir viver para outro sítio. Na altura não me fez sentido e agora, olhando para trás, acho que tomei uma boa decisão. Aquela casa não me engoliu, não fiquei ali a remoer. Aquela casa tornou-se o meu cantinho e já passei mais tempo sozinha naquela casa do que acompanhada.

Mas teve de mudar alguma coisa?

Fui acrescentando. A casa não estava completamente decorada, as coisas não estavam completamente acabadas quando a morte se deu, portanto, neste momento, há peças fulcrais que são as mesmas — o sofá é o mesmo, a televisão é a mesma, a cama é a mesma —, mas fui adicionando memórias, objetos, fotografias de viagem — e as fotografias são outro ponto, outro momento muito difícil em que se tem de se decidir se se vai ou não retirar as fotografias que estão expostas. Cada pessoa tem o seu timing, não há o “ao fim de um ano e meio está na hora”. Não está na hora. Está na hora quando a pessoa achar que está na hora e quando essa for a vontade. Mas, lá está, vem um grande sentimento de culpa quando se pega numa moldura e se pensa “esta fotografia já não faz sentido aqui, se calhar vou mudá-la de sítio”. Começamos por mudar as coisas de sítio e, devagarinho, vamos arrumando.

Retirar coisas, arrumar roupas, no seu caso, foi tudo de rompante ou teve de ser devagarinho?

Teve de ser devagarinho, sendo que a roupa estava praticamente tratada, porque ia acontecer uma mudança e íamos fazer uma viagem, e, portanto, a roupa estava praticamente toda arrumada. Deixei ficar um saco intacto, mas, ao fim de dois, três dias — uma semana, talvez — a roupa saiu. Retirar os objetos, para mim, foi mais difícil. Fiquei com duas ou três peças de roupa, porque depois queremos o cheiro da pessoa, portanto houve coisas que guardei. Mas, para mim, foi muito mais difícil retirar os objetos, as fotografias. Porque uma fotografia é o eternizar de um momento e há aquele sentimento de “se eu arrumar uma fotografia, estou a pôr numa gaveta este momento também”. Distinguir isso nem sempre é fácil.

Quando acontece a alta, é imediata a sensação de já se estar bem ou há mais dúvidas do que certezas em relação a isso?

Há mais dúvidas do que certezas, mas temos de confiar na certeza do profissional, que nos diz “a meu ver, este capítulo está encerrado ou para já está tudo feito, se entretanto surgir alguma coisa, algum tema, podemos sempre voltar a abrir esta gaveta”. Mas há sempre uma dúvida. Acho que é sempre mais fácil para os outros, profissionais, identificarem se o processo foi todo feito e se não ficou nenhuma ponta solta do que se calhar nós, porque dentro da nossa cabeça é tudo tão frenético que é mais difícil identificar. Eu acho que está feito. Agora sim, sete anos depois, está feito, está bem feito, mas ainda tenho os meus momentos, acho que terei sempre.

O que é que mudou em si? O que é que passou a fazer que não fazia? E o que é que definitivamente deixou para trás?

Passei a despedir-me das pessoas de maneira diferente. Acho que essa foi a maior mudança. É um cliché dizer, mas é mesmo verdade: acho que passamos a dar valor a coisas diferentes, passamos a dar mais valor ao tempo que passamos com as pessoas, mas, para mim, o momento da despedida tornou-se diferente. Porque agora tenho a perfeita noção, todos os dias, de que esta pode ser a última vez que nós estamos as duas frente a frente. Pode mesmo ser. Porque eu posso sair por aquela porta e levar com um autocarro. Portanto, quando sairmos daqui, faço questão de olhar as pessoas nos olhos e a última imagem que tento deixar — apesar de agora estar em lágrimas — é um sorriso. Porque se eu sair por aquela porta e levar com um autocarro, quero que amanhã se lembrem: “Ei, mas ainda ontem ela esteve connosco e que fixe que foi, que boa energia que deixou”. Acho que essa foi a principal mudança. O que deixei para trás? Acho que não deixa para trás grande coisa, adicionei coisas à lista. Tempo, sobretudo a importância do tempo.

Já falou da morte do seu pai, outra perda, diferente mas importante. A forma como lidou com essa perda foi muito determinada por tudo o que tinha vivido antes? Tem essa consciência?

Tenho perfeita consciência. Se o meu pai tivesse morrido primeiro, teria sofrido muito mais, porque seria a primeira vez que ia ter de lidar com um grande luto que tinha de fazer. Sendo que o meu pai foi depois, lá está, eu já tinha algumas ferramentas. E há algures no nosso cérebro um ficheiro que, por muito que ainda não o tenhamos aberto, temos a noção de que está escrito em algum lado na nossa cabeça que os nossos pais irão primeiro, a menos que alguma tragédia aconteça. Há um pequeno chip em nós que já está preparado para ser ativado quando o nosso pai ou a nossa mãe morrem. É a lei natural da vida. É difícil, mas é o que tinha de acontecer, pela ordem que tinha de acontecer. E foi mais fácil, como dizia há um bocadinho, porque tinha os meus irmãos, porque havia outras pessoas a sentir o mesmo que eu. Não foi tão solitário. Acho que essa foi a maior diferença.

E que ferramentas, para si, foram mais fundamentais? A capacidade de já saber quais são os clichés que existem e não existem ou de focar numa recuperação que sabia que era possível?

Tudo isso. É saber que o tempo não cura, mas ajuda a ganhar distância. É saber que é uma escolha ultrapassar aquilo que nos está a acontecer. É ter a profunda certeza de que eles não quereriam que nós ficássemos a viver agarrados à tristeza. E é não sentir culpa, porque já aprendemos essa lição, voltarmos a rir, de voltarmos a ser felizes. E saber eternizá-los, de alguma maneira. Falar sobre eles não tem de ser uma coisa triste. Acontece muitas vezes entre irmãos alguém dizer “Eia, o pai agora, ouvir-te dizer isso…”, “Eia, o que o pai agora diria, o que é que o pai ia achar…!”. Há sempre alguém que se sai com uma frase dessas, que normalmente arranca gargalhadas porque todos nós sabemos exatamente o que o meu pai diria, o que o meu pai faria, que resposta iria dar. E isso atenua. Manter as pessoas vivas nas conversas ajuda a senti-las aqui.

Mas uma segunda perda também prova que não há uma fórmula para o luto?

Sim. Prova que é difícil para caraças. E prova que vamos sentir isto mais do que uma vez. Não sei se estou preparada para isso. Sei que tenho as ferramentas, sei que cá estão, sei que a minha terapeuta estará sempre à minha espera, mas, caramba, a certa altura é “já chega, já chega de o telefone tocar e me dizerem que mais uma pessoa deixou de existir”. É muito duro. É mesmo muito duro.

Também é um engano pensar que um processo destes nos torna mais resilientes, porque quando as coisas acontecem — pelo menos naquele primeiro momento — é como se tivéssemos recuado a todos os outros momentos?

Recuamos à fragilidade. Da primeira vez e da segunda vez houve uma coisa muito comum: no exato momento em que me deram as duas notícias, voltei a sentir a fragilidade de ser criança. Voltei a ser uma criança. E, das duas vezes, só queria a minha mãe. E agora a questão é: e quando for a minha mãe? Vou agarrar-me a quê? Se calhar vou agarrar-me aos meus filhos, se já tiver a sorte de ser mãe. Mas voltamos a um sítio tão visceral e tão pequenino, porque é isso que nós nos sentimos: o que é que nós somos no meio disto tudo? Não somos nada, somos insignificantes. E queremos o colo e ouvir a voz de alguém que sempre vimos como sendo maior do que nós, alguém que vestiu sempre a capa. E essa pessoa é a mãe ou é o pai. E é muito difícil quando um deles vai e agora o super-herói já não existe, já só existe a super-heroína, vai ter de aguentar o barco pelos dois. É difícil descrever para alguém que nunca passou por isso, mas voltamos a ser crianças nesse momento, mesmo.

Nestes dois processos, teve sempre a noção de que aquilo que estava em risco era a sua saúde mental ou não pensou nisso?

Pensei, pensei. Porque, naquela altura das falinhas mansas e da mãozinha no ombro sem palavras, pensei: “Se fico aqui mais tempo, sentadinha a beber chá, vou dar em louca, vou mesmo enlouquecer”. E aí percebi mesmo: isto tem de ser uma escolha algures aqui dentro. Porque se há dois cabos que se ligam no fusível errado, isto vai entrar em curto-circuito e não vou conseguir recuperar. Eu sabia que tinha de fazer isso por mim, para me manter viva, sã.

E foi a primeira vez que lidou com a sua saúde mental e que teve de a proteger?

De forma consciente, sim. Acho que, aqui dentro, há ficheiros que já cá estão que nos vão aparando noutras situação, mas nunca tinha sido confrontada de uma maneira tão brusca com ter de salvar a minha sanidade, a minha saúde mental ser importante nesta equação. Porque, se isto falha, se o cérebro vai ao ar, então aí é que já não há mão em nada, não vamos conseguir agarrar nada. O que, ao mesmo tempo, traz-nos a uma realidade tão básica, não é? Caramba, se nós perdermos a saúde nesta parte tão específica, nós perdemo-nos, deixamos de existir. Porque, de repente, fica-se perdido num buraco negro, algures, a tentar sobreviver, ou nem isso. Foi super esclarecedor.

E faz com que agora até esteja mais atenta a outros riscos?

Sim. E estou sempre a recomendar às pessoas que façam terapia, que se sentem com alguém. “Mas não perdi ninguém, mas estou ótima.” Ainda bem. Mas tens aí dentro coisas por resolver que, um dia, mais tarde, se vão refletir num grito que se dá a um filho, numa reação que se tem, de um namorado que fechou a porta com mais força, do que for. Todos nós temos gavetas que precisam de, pelo menos, ser abertas, olhadas com mais atenção, arrumadas e fechadas outra vez. Eu ganhei outra clareza.

Não acontece só aos outros.

Definitivamente, não. Acontece a todos. E infelizmente vai acontecer-nos a todos.

Agradecimentos: Pestana Hotel Group

“Labirinto – Conversas sobre Saúde Mental” é uma série de entrevistas do Observador em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Em cada conversa, os convidados — figuras públicas de várias áreas, da política ao entretenimento — fazem um relato pessoal e detalhado da forma como lidaram ou lidam ainda com problemas de saúde mental — os sintomas, os tratamentos, as recaídas e a recuperação — num esforço para combater o estigma associado a este tipo de doenças.

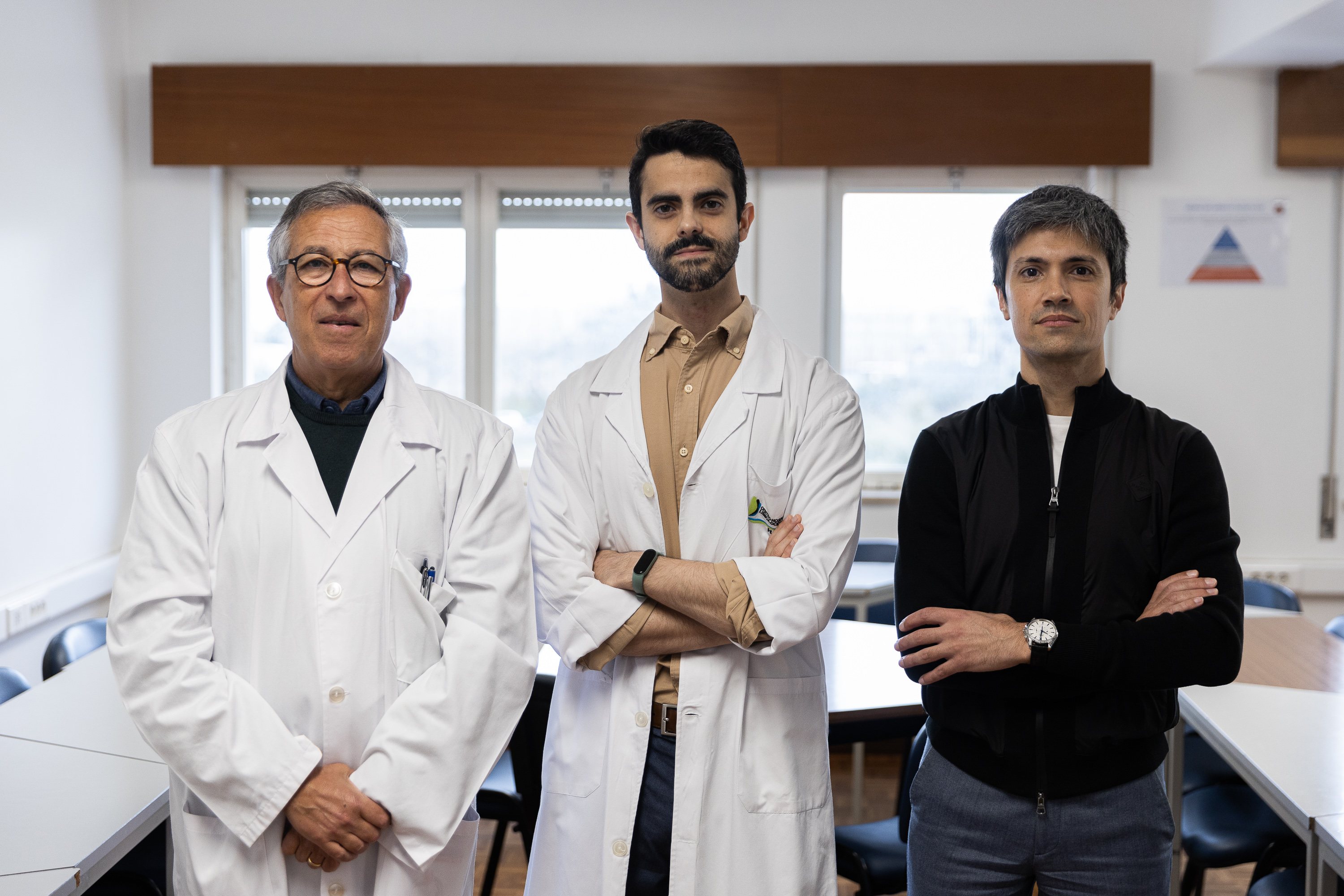

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e com o Hospital da Luz e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente.

Uma parceria com:

Com a colaboração de: