Os Clã são exigentes. Experimentam até chegarem à certeza de que as canções estão perfeitas, mesmo que essa perfeição seja momentânea. Esperam pelo momento certo, pelas pessoas certas, trabalham a imagem em palco, o grafismo dos discos, a narrativa dos vídeos. Tudo ao detalhe. Mas são pessoas “normais”, com uma “profissão normal” — palavras deles, palavras certas. E têm a certeza que o mais importante está nas pessoas, na “comunhão”, a que se estabelece entre o palco e o público, entre um disco e quem o ouve, entre os músicos, como amigos. É por isso que, a meio desta conversa sobre Véspera, o novo álbum que é agora editado, Manuela Azevedo se lembra:

“Esquecemo-nos de dar os parabéns ao nosso baixista”

Mesmo que por curtos segundos, esta falha no calendário torna-se mais importante que a promoção de um disco. A cantora [e soa sempre muito redutor descrever Manuela Azevedo como simplesmente “cantora”, ela que consegue colocar o mundo inteiro na voz] chateia-se com ela própria, como é que se esqueceu? Não exterioriza o palavrão que lhe vai dentro porque tem demasiada classe para o deixar fugir. Mas está tudo ali. E são estes momentos, feitos de pessoas e das suas caras emoções, que é feito o disco. Os Clã vivem para recriar nas canções o mundo que vivem, ou o mundo que querem viver, mesmo que esse mundo não esteja a colaborar. E por estes dias não colabora muito.

Véspera é mais um exemplo desta vontade. E é um exemplo mais-que-perfeito, com este tempo verbal e todos os outros, que trabalhar os verbos é com eles. Mais uma vez, as palavras que Manuela Azevedo canta não são dela: são de Sérgio Godinho, de Samuel Úria, de Capicua, Regina Guimarães, Carlos Tê ou Arnaldo Antunes. Mas Manuela apodera-se delas porque as entende e a elas se entrega. Porque a música minuciosa de Hélder Gonçalves as convocou, como se de um chamamento se tratasse. E porque a banda, num entendimento perfeito mesmo com dois elementos novos, é das que em Portugal melhor concretiza o ajuntamento raro de coisas como talento, bom gosto, sensibilidade e atitude.

Véspera é um jogo de sombras que parece ter sido feito à medida dos tempos estranhos que vivemos, ainda que por acidente. Um disco claramente nascido entre quatro paredes, à procura de uma maneira de ver o que se passa lá fora. É pop às vezes simples, com os detalhes ricos que a complicam (e ainda bem); outras vezes complexa, mas tão bem domesticada que parece que a conhecemos há muito. Véspera tem baladas de amor sofrido e ginga de sexta-feira à noite; tem cantigas que parecem coisas de criança, mas é preciso saber muito para transformar brincadeiras de sons e palavras em dilemas de adultos; tem singles óbvios, à espera de se tornarem clássicos inevitáveis na discografia da banda, mas também tem canções que são desafios, que merecem atenção redobrada; tem rock, eletrónica, mais dança ou mais choro, tem um quase funk e um quase R&B, sons mais límpidos e outros que desconfortam, de propósito e com uma finalidade: agitar. E tem tudo isto com uma coesão sonora difícil de conseguir.

Na verdade, Véspera é o que os Clã sempre foram. Pode-se dizer, sem vergonha, que é “mais um disco dos Clã”, porque isso será sempre um elogio — alguém lhes conhece um disco sequer desinteressante? Sem hipótese. Nesta entrevista, Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves explicam de onde vem e como foi feito o disco. Esclarecem porque tivemos de esperar tanto tempo para o ouvir e questionam-se sobre como e quando o vão poder mostrar ao vivo num mundo virado do avesso. Confessam-se apreensivos, temem pelo futuro de muita gente que com eles trabalha, mas seguem caminho, com uma confiança genuína. Porque o disco está aí, as pessoas vão ouvi-lo e isso, neste momento, é o mais importante.

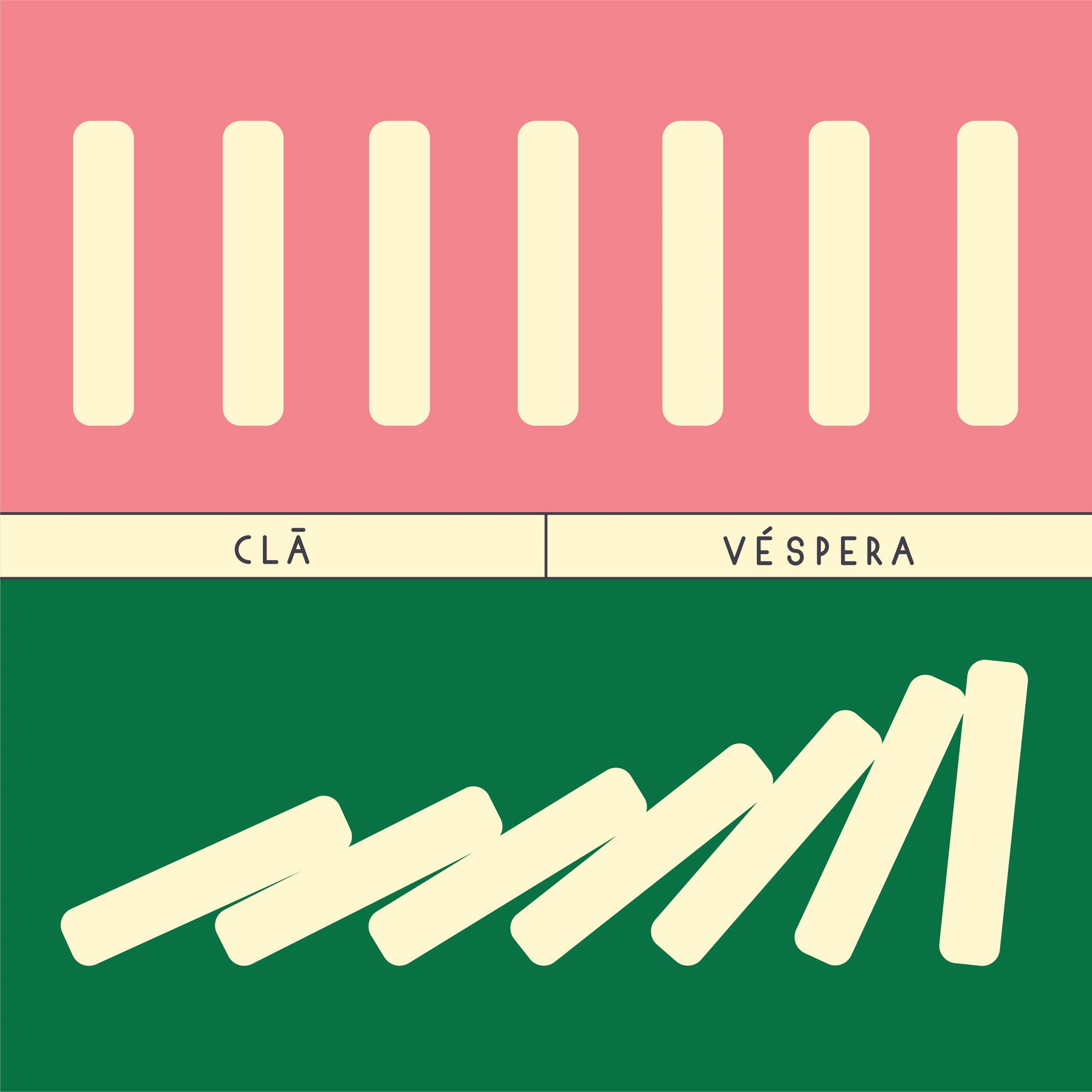

▲ A capa de "Véspera", o novo álbum dos Clã

Ainda ficam nervosos com um novo álbum, ou isso já vos passou?

Manuela Azevedo – Há várias fases de nervos pelas quais passamos. Quando escolhemos as canções que vamos gravar e quais as que ficam de fora, isso cria sempre ansiedade…

Hélder Gonçalves – Sim, eu diria que é mais ansiedade do que propriamente nervos. Depois das escolhas, de estar tudo gravado, ficamos na mesma com um bocadinho de ansiedade, quando sabemos que vamos largar o disco para o mundo, mas por outro lado estamos há muito tempo a trabalhar nele, começámos a trabalhar neste disco em 2017, já pensámos muito sobre tudo. Porque quando lançamos um disco queremos ter a certeza que corremos todas as hipóteses para tudo. Bom, nunca são todas… mas queremos estar confiantes que fizemos o melhor que podíamos ter feito naquele preciso momento. Portanto, esse nervosismo, na realidade, não acontece tanto. É um bocadinho como nos espectáculos, há sempre aquele nervosinho pequenino, mas quanto mais ensaiados estamos, mais preparados, menos sentimos esses nervos. Às vezes até vamos exageradamente tranquilos para cima do palco. Neste momento é um bocado isso, já não há nada a fazer.

MA – Há sobretudo a curiosidade de saber o que é que as pessoas vão achar, como é que vão reagir, qual é a canção de que vão gostar mais, que coisas é que vamos ouvir, tem mais a ver com esse feedback.

HG – E uma outra curiosidade a acrescentar que é o facto de lançarmos o disco nesta altura. E este disco em particular. Porque se fosse outro disco era indiferente. Mas não, este disco, com a carga que tem.

Este disco em particular porquê?

MA – Não que tenhamos feito de propósito, mas há de facto muitas coincidências, algumas até literais de mais, com aquilo que estamos a viver. Lançámos a “Sinais” a 3 de março. É uma canção bastante ominosa, ninguém está a perceber os sinais, ninguém lê, ninguém percebe que a terra treme, que há coisas estranhas, que há sombras esquisitas… e passados nem 15 dias estávamos nós fechados em estado de emergência. Foram coincidências um pouco estranhas. E há um tom dessa sensação de alguma ameaça, de uma sombra que nos cobre a vida.

Demoraram todo este tempo para fazer o disco porque têm sempre muita coisa para fazer ou porque decidiram parar por alguma razão?

MA – Na verdade foi porque temos muitas coisas para fazer.

HG – Parar não. Normalmente demoramos mais ou menos 3 anos entre discos. Mas depois do Corrente, de 2014, na altura em que estaríamos a preparar um novo disco surgiram várias coisas. O musical “Fã”, que deu até origem a um disco, e logo de seguida o projeto da “Montanha Russa”, outro musical, que envolveu a Manuela e o Miguel [Ferreira, teclista], e que se tornou uma coisa bem maior do que esperávamos, e ainda bem. E eu por exemplo tenho muita dificuldade em fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. A Manuela fez outras coisas, eu fiz música para séries e para bailados… isso tirou-nos tempo para fazer o disco, mas ao mesmo tempo também nos deu uma energia diferente.

Nem sequer tiveram tempo de ponderar se estava tudo a correr bem ou não, nunca tiveram dúvidas…

MA – Não, dúvidas nunca tivemos, essa questão nunca se colocou. Tivemos dúvidas só em relação ao formato, se fazia sentido fazer um álbum ou não, se lançávamos só algumas canções de forma isolada.

HG – Não é que essas dúvidas nos tenham atrasado, mas não foram muito boas para o processo, acabaram por atrasar. Até que decidimos fazer músicas para depois decidirmos o resto. E as músicas acabaram, como sempre, por mostrar o caminho.

MA – Mas não houve nenhuma pausa para pensarmos se fazia sentido continuar ou não, nunca houve nenhuma dúvida em continuar o trabalho criativo dos Clã. Claro que houve a questão de termos dois elementos a sair, aí sim, de repente pensámos “o que é que a gente faz?”.

HG – Aí já foi numa altura em que estávamos a preparar a gravação do disco. Sabíamos que íamos estar metidos no estúdio. Isso levou a que esses dois elementos da banda, que estavam muito aflitos com outro trabalho, que nada tinha a ver com música, chegassem à conclusão que não iam conseguir responsavelmente fazer o disco. Preferiram sair.

O que acontece a uma banda como vocês, com tanta história, à volta de 30 anos, e de repente há duas pessoas que, seja por que razão for, decidem sair? Como é que se lida com isso?

MA – Costumávamos contar a propósito da génese da banda que se houve alguma sorte no nosso percurso foi a de termos encontrado as seis pessoas certas logo à partida. Correu bem, nunca houve mudanças. E agora, tivemos sorte nos substitutos. Na altura em que o [Pedro] Rito e o Fernando [Gonçalves] saíram, nós tínhamos um compromisso assim a curto prazo de apresentar dois espectáculos. E fomos logo à procura de gente que pudesse substituir esses dois músicos para podermos cumprir, o Douro Rock e a Festa do Avante. Mas, no fundo, estávamos só a adiar a decisão. Não se continuávamos, mas em que formato. Só que estes dois que nos apareceram para fazer os concertos (Pedro Santos e Pedro Oliveira) são dois músicos incríveis, são grandes trabalhadores, muito boa gente, belíssimos espíritos. Encaixaram-se tão bem no trabalho e trouxeram tanta coisa boa, foi tão tranquila esta transição que no final do primeiro concerto já estávamos a perguntar “vocês não querem fazer parte da banda e gravar o disco connosco?”. E foi mesmo uma grande sorte. Porque não é fácil num corpo musical de seis pessoas que foram criando música durante tantos anos seguidos aparecerem de repente dois corpos novos e a coisa se encaixar como aconteceu. Nos recursos humanos continua a ser a sorte a funcionar. No resto, continua a ser o trabalho.

[“Sinais”:]

Neste período que estiveram em casa, como toda a gente, conseguiram descansar um pouco, depois de tanto trabalho?

MA – Bom, não se pode dizer que isto seja tão cansativo e exigente como é andar na estrada.

HG – O que nos tem ocupado bastante é este coisa de pela primeira vez na nossa carreira termos um disco a sair e não podermos fazer o que costumamos, que é marcar os concertos e fazê-los, mostrar a música ao vivo, que é o que mais gostamos de fazer. E que de alguma forma serve sempre como descompressão de meses a criar um disco, tocar ao vivo é muito importante. De repente não poder fazer isso deixa-nos a pensar a em muitas coisas, em como resolver a situação. Como a maior parte das pessoas, estamos sempre em reuniões de zoom e de skype, a tentar perceber como é que podemos chegar às pessoas. Porque por nós está sempre tudo bem, desde que consigamos tocar ao vivo. Pode tudo falhar à volta, mas isso é mesmo muito importante. Não tendo isso, ficamos um pouco aflitos.

MA – Estávamos a pensar que com este tempo de confinamento teríamos tempo para ler, ver muitos filmes. Talvez tenhamos conseguido isso na primeira semana, o choque da nova realidade era tal que não conseguíamos sequer pensar no disco. Era mesmo ficar a ver as notícias e depois fugir para o ecrã da televisão para ver um filme qualquer a ver se a realidade desaparecia por um bocadinho. Mas depois, com o passar do primeiro choque, temos estado de facto muito ocupados. O que tem sido muito bom também aqui tem sido a colaboração com o outro lado do Véspera e dos Clã,

Que lado é esse?

MA – Uma série de colaboradores novos com quem começámos a trabalhar para este disco e que têm alimentado criativamente estes dias, têm dado soluções ótimas para que tenhamos coisas interessantes para partilhar. O facto de termos começado a trabalhar com o Vasco Mendes na realização dos videoclips, o André da Loba nas ilustrações e arte gráfica, a Joana X, que tem estado com o Nuno Marques a acompanhar todo o processo de bastidores, de making of… mais o trabalho que continuamos a ter com o Vítor Hugo Pontes, que continua a ser um cúmplice muito importante na construção da imagem deste novo universo, que convidámos para desenhar este novo figurino, com a Cristina Cunha. Trabalhámos pela primeira vez com o fotógrafo João Octávio Peixoto, que tem um olhar muito fresco. E tudo isto tem-nos ocupado muito.

Arranjaram mais lenha para se queimarem, mais ou menos isso. Vocês os dois, vivendo juntos, trabalhando juntos e depois estando confinados juntos, têm regras ou uma diplomacia especial? É mais complicado?

HG – Essa possível complicação já não é novidade. Na realidade, muito pouco se alterou para nós com o confinamento. Claro, não saímos tanto de casa, não vamos jantar fora, não podemos ir ao cinema, não podemos tocar com o resto do pessoal. Mas diria que 80% da nossa vida não se alterou muito.

MA – Gostamos de estar em casa, tivemos a vantagem de ter a nossa filha mais perto, porque normalmente está na escola e agora está na escola em casa…

HG – Lidamos com isto há muito tempo, nunca correu mal.

MA – Às vezes também me questiono, como é que conseguimos fazer isso tão naturalmente. Porque sempre foi uma coisa muito natural, essa divisão entre o que é trabalho e o que é o resto. Mas o melhor é não questionar. Se nos pomos a pensar muito ou se decidimos fazer uma Ted Talk sobre isto, no dia seguinte está tudo a correr mal.

Há uma quase unanimidade em volta do trabalho dos Clã. Vocês provavelmente já perceberam isso. A modéstia pode falar mais alto, vocês têm a vossa humildade, que é reconhecido, mas há um reconhecimento generalizado face ao vosso trabalho. Porque será?

MA – Não sei se concordo com isso..

HG – Não sentimos muito isso. Não é modéstia nem querer ser ingrato.

MA – Há de facto um reconhecimento pelo lado dos nossos companheiros de trabalho, do meio, reconhecem que somos trabalhadores, que fazemos as coisas com muito cuidado, mesmo que às vezes haja colegas que não são assim tão sintonizados com a música que fazemos, mas reconhecem esse gosto por fazer as coisas bem. Sobre a unanimidade… porque fomos crescendo, um caminho que a banda foi fazendo, que não foi imediata e não chega assim a toda a gente. Para nós, a sensação é sempre um pouco de ter que conquistar, de ter que merecer a atenção das pessoas para cada trabalho, nunca nos parece que temos as coisas garantidas, o sucesso garantido logo à partida.

HG – O que também, muito francamente, é uma coisa boa. Manter os pés assentes na terra é uma coisa importante. Muitas pessoas discordam de nós. Estes músicos que entraram agora na banda disseram um bocadinho isso, “vocês são a banda com quem toda a gente quer tocar”. Mas nunca fomos personalidades, somos estrelas pop quando estamos em cima do palco, quando fazemos uma sessão fotográfica, um vídeo. Mas depois tornamo-nos pessoas como as outras, com uma profissão igual às outras, e é isso que sentimos, muito francamente. Também por isso nos rimos muito de nós próprios. E sentimos realmente que toda a gente conhece canções como o “Problema de Expressão” ou “O Sopro do Coração”, são mais mainstream, mais uma meia dúzia delas. Mas depois há muito do nosso trabalho que a maior parte das pessoas não conhece, só para quem gosta mesmo da música e investiga.

MA – E também temos a consciência de que há público novo, por exemplo, que não nos conhece ainda, que não sabe bem como é o nosso trabalho. Ou o público que nos conheceu com o Disco Voador, os mais pequenos, e só depois foram conhecer os outros discos e perceberam que fazemos música diferente. Ainda há muita gente a conquistar.

HG – Há aqui também uma questão já um bocadinho antiga. Quando se deixou de vender discos e desapareceram os tops, perdeu-se um pouco a noção se as pessoas gostam da música. Porque as coisas online são muito dúbias. Ainda por cima, nunca fomos uma banda muito ligada às redes sociais, estamos a fazer um esforço cada vez maior para que isso seja uma coisa interessante para nós, porque só nos interessa se artisticamente isso nos der alguma coisa. Porque não queremos que isso seja uma coisa cansativa. Tem a ver também com a nossa idade, talvez. Mas é difícil perceber onde chegamos.

▲ "Não é fácil num corpo musical de seis pessoas que foram criando música durante tantos anos seguidos aparecerem de repente dois corpos novos e a coisa se encaixar como aconteceu"

OCTAVIO PEIXOTO

Já disseram que as canções mostraram o caminho a seguir. Não havia um plano decidido sobre o disco. Não chegaram ao estúdio com objetivos específicos?

HG – Talvez um pouco. Mesmo em relação à parte artística, à construção das músicas. Aliás, foi uma das coisas que fez com que tudo demorasse um bocadinho mais. Não estava a encontrar, como compositor, a coisa certa. Neste disco queríamos fazer uma coisa um pouco diferente. Às vezes partimos para um disco a dizer “vamos fazer canções, juntamo-las e lançamos o disco”. Aconteceu assim com o Cintura, foi uma coisa mais livre. Outros são mais pensados. Neste queria encontrar uma coisa diferente, gravar de forma diferente. Fizemos muitas experiências.

E há uma óbvia coesão sonora, resultado dessa procura.

HG – Porque quando começámos as escolher as músicas ainda sem letras, começámos a reduzir as vinte e tal, 30 músicas, até que ficámos com um conjunto muito próximo daquele que está no disco, talvez mais duas ou três. E resultou num corpo com a mesma onda, isso deu-nos o click para dizer “está aqui o disco”. Nesse momento, acabei as maquetes e mandei para os letristas, e o trabalho deles foi muito importante para unir ainda mais tudo isto. Foi claro para eles qual o universo que procurávamos, quase não foi preciso dizer nada a nenhum deles.

Porque não trabalham na base da encomenda.

HG – Não, é sempre mais em parceria, falamos, pensamos nas letras, vão para a frente e para trás, com os arranjos, andamos sempre até chegarmos ao que nos interessa que é ter uma canção forte que não se percebe de onde vem a letra ou o instrumental, quem fez ou não fez. O que interessa é o resultado das duas coisas, que daí nasça algo especial. E o objetivo era ter um disco mais direto. Havia uma ideia um pouco estúpida, mas que nos serviu de guia.

E que era…

HG – Queríamos tudo direto e clean. Claro que estas diferenças são mais evidentes para nós, para quem ouvir não será assim tão óbvio. E não é importante que o perceba, é importante sim, mas para nós. E tudo isto estava nas nossas cabeças já em 2018.

MA – E a palavra “guia” é importante. Ter essas linhas mestras ajuda a focar quando é preciso a cada um fazer a sua parte. É mais fácil para encontrar o lugar dentro da canção.

Têm um nível de exigência elevado, as coisas têm que ter um mínimo de qualidade muito alto. E é preciso ter em conta que trabalham com pessoas que não têm ao vosso lado sempre. Sabem a quem pedir determinada letra?

HG – Mais ou menos, temos uma ideia. Mas normalmente não gostamos de dar só uma canção. Damos sempre mais, sempre que possível, até para que quem esteja a escrever não se sinta encostada a uma parede. E depois há um puzzle porque às vezes temos surpresas. Entregamos as coisas às pessoas que achamos que indicadas, mas por vezes eles vão mudando até chegarem às mãos certas. Com a Capicua, por exemplo, tínhamos a certeza que deveria ser ela a escrever a música “Armário”, que foi umas primeiras a ficar pronta. E depois gostámos tanto do que ela escreveu, e sabemos que ela não é uma pessoa fechada a escrever, que lhe passámos uma outra música, quase oposta. E ela adorou. Ir ter com o Sérgio Godinho e ele escrever o “Tudo no Amor”, uma canção com uma onda meio hipnótica, e ele escreve a letra assim também…

Ele morde o rabo da letra, constantemente…

HG – Sempre. E deixa-nos a pensar “ele já não disse isto?”. Mas não, é sempre de maneira diferente. E nunca se repete. E mesmo ao tocar vamos descobrindo as ligações. E a tal exigência tem a ver com isto: só vale a pena continuar se sentirmos que estamos a trazer coisas novas, sobretudo para nós, coisas que nos estimulem.

Quando cantamos o que não escrevemos, é preciso tornar a letra nossa, é preciso fazer um trabalho específico?

MA – Não é tanto essa tentativa de torna um texto mais meu. Um dos privilégios de trabalhar música, canções e palavras é poder tentar transformar-me noutra coisa. Entrar noutra pele. Mais do que procurar um território confessional, não é impor-me ao que recebo, é antes libertar-me noutras realidades. É isso que me agrada na interpretação. E há um lado mais técnico, de encontrar o som e a cor da voz. E a maneira como lido com isso é muito intuitiva e nada técnica, nunca aprendi, estudei piano, mas não estudei canto. E maneira como o som certo para a canção aparece está na tentativa-erro, experimentar, a sorte, o microfone certo. E claro, tentar descobrir quem é a personagem daquela história e encarná-la. É um exercício que às vezes assusta um bocadinho, algumas personagens são mais exigentes que outras.

HG – Mas é subtil. É como os atores, não se pode fazer overacting. É uma coisa que tem de sair da intuição da Manuela.

MA – O bom de demorarmos tempo a fazer as coisas é que permite amadurecer o lugar certo, neste caso, para a voz. Porque não é uma coisa automática. E como ensaiamos muito, há sempre coisas para aprender e melhorar.

HG – Ajuda muito o facto de a Manuela nunca se ter visto de alguma forma como uma cantora, nunca teve a postura de “como é que eu vou cantar isto?”. Nunca pensou assim na vida. Pensar “como é que vou passar isto para as pessoas” é uma abordagem diferente. E acho que isso ajuda muito a não perder o foco das interpretações. Porque muitas vezes está no virtuosismo, no acessório. E isso acontece com muitos cantores ditos profissionais, que acabam por perder o mais importante, que é a emoção. Se nos desviamos com acessórios, perdemos o caminho, estamos a colocar filtros. Os melhores cantores, do João Gilberto ao Frank Sinatra, é como se não fizessem qualquer esforço. Há um domínio técnico perfeito, claro. Mas é tudo natural.

[“Tudo no Amor”:]

Mas vocês têm uma riqueza que, pode não ser académica, mas que vem da experiência.

MA – Bom, há uma vantagem em já ter algum domínio da linguagem que se trabalha, que é não ir pelo lado mais fácil ou previsível. Porque não podemos fazer sempre tudo de acordo com o que já sabemos. Convém tropeçar no erro e em coisas estranhas. É um alimento importante para manter a saúde criativa.

HG – Há uma canção no disco, a “Jogos Florais”, uma música pop simples, mas que tem um tempo mais lento e a tonalidade que está no limite da voz da Manuela, ela está completamente exposta aí. Mas quando experimentámos baixar o tom, perdia-se aquilo que a torna especial. Foi uma coisa estranha que é meio desconfortável mas arrepia mais. E quando sentimos isso, é bom sinal.

Ao vivo, vai ser possível chegar àquela nota?

MA – Não sei. Vai ser lindo. Vai ser preciso ir lá para ver.

Para vocês não é novo isto de fazer diferente e não ir pelo óbvio ou mais confortável. O Rosa Carne, em 2004, depois do Lustro…

HG – Não procurámos fugir do sucesso mainstream. No Lustro queria fazer canções pop perfeitas, já no Kazoo estava com isso na cabeça. E chegámos à conclusão que o tínhamos tentado como queríamos e podíamos. Com o Rosa Carne foi fazer algo novo. Foi muito elaborado, muitas experiências, muitos ensaios. Pedi aos letristas textos que nunca tivessem usado e que não pudessem ser usados em lado nenhum. Com palavras que não fossem habituais em canções. Precisávamos quebrar. E foi terrível.

Terrível? porquê?

MA – Porque chegámos à editora com o disco e a editora disse que não o queria lançar. “Façam pelo menos uma música que possa ser um single”, diziam. Mas nunca pensámos nestes termos.

HG – E se olharmos para trás estamos sempre a ter um problema. Quando fizemos o Kazoo, o segundo disco, na editora disseram “é porreiro, mas não tem nenhuma música como a ‘Novas Babilónias’, do primeiro”. No segundo estourou o “Problema de Expressão”. Quando lançámos o Lustro disseram-nos que não tinha nenhuma como essa. E quando sugerimos que o single fosse “O Sopro do Coração”, na editora acharam que era esquisita, que tinha uma letra esquisita. Estamos muito habituados a lidar com isso.

Mas agora tomam as decisões sozinhos.

HG – As que sabemos tomar, sim. Sobre outras, temos dúvidas e às vezes correm bem e outras correm mal, tomamo-las em grupo, num grupo alargado de colaboradores. Nos últimos anos temos estado a aprender a lidar com esta coisa de ter de fazer de tudo.

E porque é que decidiram fazer tudo por conta própria?

HG – Não foi uma decisão imediata. Foi uma questão de mercado, da indústria, o contrato estava a acabar, o novo contrato em cima da mesa não fazia sentido para nós. Já com o Disco Voador disseram que não era comercialmente viável, um disco mais orientado para crianças… curiosamente foi um grande sucesso. Mas isto nunca se sabe e respeitamos muito as decisões.

Tudo isto implica que uma banda seja também um grupo de gente de negócios, ao mesmo tempo.

MA – E o pior é que não somos. E não vamos ser, não sabemos ser, é muito difícil. Tentamos sempre que alguém, da agência ou do management, nos ajude nessa parte.

HG – O ideal era haver um gestor de bandas, mas não há esse tipo de coisas em Portugal. Temos muitas coisas boas, mas a gestão de música, que tem de abarcar muitas coisas, os concertos, o digital, os direitos, não há ninguém que saiba fazer isso. Devia haver formação. Isso iria ajudar muito as bandas.

MA – E não é fácil fazer bem porque há muitas coisas novas que surgiram nos últimos anos.

HG – E é uma indústria precária, sazonal, nunca sabemos o que vai acontecer, é uma pressão completamente louca. Os tecnocratas que trabalham no Spotify ou no YouTube, esses estão a ganhar muito dinheiro, está impecável. Mas o dinheiro não chega aos artistas, falta alguém aqui no meio que diga “não, vocês não existiam sem os artistas e temos que negociar um preço justo para toda a gente”. Quem faz a música tem de ser compensado. Estamos há dois anos a fazer um disco. Se de repente ninguém quiser saber dele, não vamos conseguir fazer concertos, ganhar dinheiro e sobreviver. Dependemos completamente das pessoas, se vão gostar ou não. É muito delicado.

[“Armário”:]

Tudo isso é mais evidente por estes dias.

HG – Claro. A maior parte dos problemas que estamos a viver agora vêm de trás. Vou ouvir 30 segundos desta música, ou “vou àquele festival porque é bestial, não quero saber quem toca”… Muitas coisas mudaram nos últimos anos, há coisas boas, mas há outras que criam muitas dificuldades. É aquela coisa antiga: se nos custa ter uma coisa, damos-lhe mais valor.

MA – Um exemplo prático. A maior parte das pessoas agora ouve música em streaming. E é muito difícil encontrar aí informação sobre o que estamos a ouvir. Temos o nome do intérprete, eventualmente o nome de alguém que colabora, mas de resto, a letra, quem gravou, os instrumentos, o estúdio, quem misturou? E é muito mais fácil achar que é uma coisa simples de fazer. Enquanto que ao ler a ficha técnica de um álbum, percebemos que há muitas horas de trabalho ali, muita gente envolvida, só assim é evidente que é uma coisa valiosa e preciosa.

Em várias momentos do disco nota-se que querem levar as canções para o palco e que ali chegando, tudo se torna maior. Ao mesmo tempo vocês provavelmente não sabem quando e como vão voltar a trabalhar. Como é que se lida com isso?

MA – Por um lado, alimentando a esperança de que as coisas melhorem mais rapidamente do que vemos nas previsões. E acho que este desconfinamento, até ver, em Portugal, está a correr bem. E depois, tentando descobrir no que nos sobra, fazer coisas sem ser a cara a cara, algo que seja artisticamente interessante e desafiador, que compense essa falta de contacto direto com o palco e com o público. É isso que vamos tentar fazer. Há muita gente preocupada com isto. No nosso caso, faz sentido viver isto no palco. Mas ainda por cima há uma quantidade de gente que trabalha connosco que está mesmo a precisar de trabalho. A vida de rock’n’roll já é difícil, muito mais quando é impossível trabalhar e há pouca proteção social.

▲ “Mesmo com o distanciamento entre pessoas na plateia, mesmo com uma plateia cheia de máscaras, pode ser estranho, mas compensará, podermos estar juntos”

OCTAVIO PEIXOTO

HG – É estranhíssimo ver pessoas altamente qualificadas ficarem desamparadas. Sabemos que se as coisas continuarem assim será possível começar a fazer espectáculos, não nos mesmos moldes, mas será possível.

MA – Mesmo com o distanciamento entre pessoas na plateia, mesmo com uma plateia cheia de máscaras, pode ser estranho, mas compensará, podermos estar juntos.

HG – E parece-me que é mais fácil controlar a segurança nos espectáculos do que nos centros comerciais ou nas praias. Num teatro é fácil dizer onde são os lugares, manter pessoas separadas. Desde que não seja uma coisa altamente desconfortável para todos. Já ouvimos falar de concertos em drive in…

MA – Mas a descrição é bizarra. Se estamos num sítio em que temos de sintonizar a frequência de uma rádio para ouvirmos o que está no palco, os vidros vão embaciar porque têm de estar fechados, a não ser que se ligue o carro, mas não pode ser porque isso faz poluição e não é permitido… É um estacionamento com música na rádio. E não é barato.

HG – Parece uma solução um pouco absurda, não sei se não valerá a pena esperar mais um bocadinho. Não queremos ter muitas esquisitices, mas temos de ter cuidado, para não desvirtuar o mais importante, a comunhão, a experiência especial entre todos.