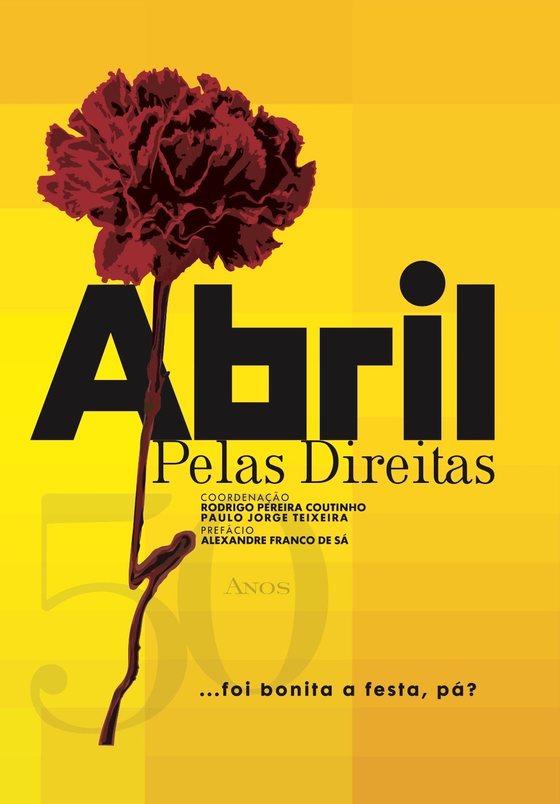

(Aproximamo-nos dos cinquenta anos do 25 de Abril e, tal como não há Natal sem Mariah Carey, também não há Abril sem Grândola e toda uma maré de esquerda que promete submergir o país. Como sobreviver a esta nova temporada, e logo em versão cinquentenário? Pois Rodrigo Pereira Coutinho e Paulo Jorge Teixeira apresentam-nos uma alternativa original. Porque não uma perspetiva de Direita sobre o 25 de Abril? E não de uma Direita específica, mas das nossas várias Direitas, ou pelo menos de quem se situa politicamente à direita do PS? No seguimento dos “Copos à Direita”, que desde há dois anos organizam no Porto, em que promovem pontes entre os partidos e as gentes que se situam nessa área política, convidaram 50 amigos a explicar a sua própria sensibilidade e vivência ao 25 de Abril em “Abril pelas Direitas”. Depois do Prefácio de Alexandre Franco de Sá (que reproduzimos em pré-publicação), e por ordem cronológica, do mais ao menos novo, são apresentados cinquenta textos sobre o 25 de Abril. Estes começam com Gonçalo Sousa, YouTuber de assinalável sucesso, nascido em 1999, e terminam com José Valle de Figueiredo, poeta e crítico literário, que esteve no Partido do Progresso / Movimento Federalista Português, nascido em 1942. Pelo meio passam vice-presidentes do PSD como Isabel Meirelles (de Rui Rio) ou Nilza de Sena (de Pedro Passos Coelho), ou do Chega, como Gabriel Mithá Ribeiro, Tânger Correia ou Diogo Pacheco de Amorim, o especialista em assuntos europeus Paulo Sande, cronistas do Observador como Jaime Nogueira Pinto e colaboradores ocasionais como José Luís Tavares ou Teresa Côrte-Real.).

Quando, na noite de 24 de Abril de 1974, começaram a executar as suas missões, sublevando as guarnições que iriam precipitar, horas depois, a queda do Governo, talvez os capitães revoltosos do Movimento das Forças Armadas não imaginassem que o golpe militar daria lugar à Revolução e que, com ela, inaugurariam uma nova era na história portuguesa. Para uns, talvez o MFA fosse apenas uma inevitabilidade decorrente do anacronismo do regime, em tempos que tornavam inaceitáveis, num país da Europa ocidental, a proibição de partidos políticos ou a censura. Para outros, tratar-se-ia sobretudo de forçar uma resolução definitiva e rápida do problema ultramarino, fosse ela qual fosse. Para todos, como se sabe, havia também uma motivação corporativa, que crescera desde o ano anterior, após o Decreto-Lei nº 353/73 e a permissão do acesso de milicianos ao quadro permanente de oficiais do Exército. O mal-estar entre os capitães agravara-se desde então, sobretudo com o fracasso do Golpe das Caldas, a 16 de Março, e a prisão de alguns dos seus camaradas.

Seja como for, fossem quais fossem as suas motivações, talvez para ninguém de entre os revoltosos, na madrugada daquela quinta-feira tépida, a acção militar teria a capacidade de, por si só, fundar para Portugal uma outra história. Muito menos de fundar para a história um outro Portugal. Mas foi isso que aconteceu. E foi sob a ideia desta fundação que o regime instalado após o fim do Estado Novo forjou o sentido do 25 de Abril, vertendo-o na conhecida ficção que cunha o preâmbulo da Constituição de 1976: «A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista». Abril deixava então de ser apenas história. Tornava-se naquilo a que os antigos gregos chamavam uma archê, um início que é poder e governo, potência genésica e directriz de toda uma história futura. Dir-se-ia que é esta a natureza do 25 de Abril que hoje se celebra: não a história, mas um mito fundador, um arquétipo que determinou para Portugal uma nova história e tudo o que lhe sobreveio.

O 25 de Abril foi forjado e celebrado desde então desta forma: não como história, mas como mito. É esta celebração arquetípica que é cantada no poema de Sofia de Mello Breyner, repetido anualmente nas comemorações, invocando a madrugada do «dia inicial inteiro e limpo». É a sua celebração como mito – como «Dia Inicial» – que eleva Abril, com os seus símbolos e os seus dogmas, a algo a que sempre se deve prestar reverência; algo sagrado e indiscutível, cujos sacerdotes exercem o direito de monopolizar a concessão de respeitabilidade e dignidade. Naturalmente, dir-se-á, nada disso é original. Todos os regimes têm os seus alicerces indiscutíveis. Tinha-os também o Estado Novo que a Revolução de Abril derrubou. No discurso de Braga de 1936, que assinalava os dez anos do 28 de Maio e que o filme A Revolução de Maio de António Lopes Ribeiro celebrizou, também Salazar proclamava as verdades indiscutíveis da então Revolução Nacional: «Às almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século procurámos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude; não discutimos a Pátria e a sua História; não discutimos a autoridade e o seu prestígio; não discutimos a família e a sua moral; não discutimos a glória do trabalho e o seu dever»[1]. No entanto, se o 28 de Maio tivera princípios indiscutíveis a que se subordinava e que lhe deram conteúdo, dir-se-ia que agora, após a Revolução de 1974, esvaíram-se todos os princípios e só Abril restou indiscutível.

O feriado instituído após a Revolução celebrou, por isso, o Dia da Liberdade. Trata-se de uma liberdade simultaneamente vazia e condicionada: vazia, porque sem referências nem destino nem conteúdo concreto; condicionada, porque assente num dogma: a própria celebração de Abril e do seu mito fundador. Da mitificação de Abril dão cíclico testemunho os debates em torno dos eventuais festejos do 25 de Novembro de 1975, do fim do PREC e do regresso dos militares aos quartéis e à normalidade possível. Discute-se sempre, anualmente, a oportunidade de o comemorar. E é inevitável que assim seja porque, como é óbvio, quem celebra o 25 de Abril como mito não pode tolerar a sua relativização, toldando-lhe o carácter absoluto, inicial e fundador. Comemorar o fim do «processo revolucionário» seria considerar Abril um mero fenómeno histórico, corrompendo-lhe a pureza dos ideais, maculando-lhe a alegria verdejante e expondo-o à profanação da crítica. Por isso, partindo do mito inicial, Novembro só pode ser – cantava Chico Buarque numa segunda versão de Tanto Mar, do outro lado do Atlântico – o «murchar da festa». Uma «festa que se estragou» quando «o mês de Novembro se vingou» e «um sonho lindo acabou», respondia, do lado de cá do mar, José Mário Branco.

Em Portugal, foi à esquerda radical que coube, com as suas canções, poemas e demais indústria cultural, apropriar-se do mito e estabelecer-lhe o culto. Na confusão de então, a outra esquerda, que também se opôs ao assalto ao poder de radicais e comunistas e até se alçou a liderar a oposição que desembocou no 25 de Novembro, cedo cedeu em face desta apropriação simbólica, calando-se prudentemente diante de um património que evocava sobretudo as traições aos ideais de Abril. Perante tal apropriação, ao longo dos últimos cinquenta anos, nem a direita – ou pelo menos os partidos do centro e não socialistas cuja formação a esquerda tolerou e permitiu – logrou o ensejo de repensar Abril e problematizar a sua elevação a mito. Por isso, também a direita colaborou na sua mitificação, celebrando o fim do PREC como uma devolução de Abril à pureza virginal dos seus ideais e como um reencontro com as suas promessas para além dos excessos revolucionários.

O 25 de Novembro, porém, não ocorreu em Novembro nem teve o resultado que teve por acaso. Ocorreu exactas duas semanas após a independência de Angola, consumando a sua entrega à tutela de soviéticos e cubanos e à vindoura guerra civil. Poucos meses antes, a 24 de Junho, no dia anterior à proclamação da independência de Moçambique, um Decreto-Lei da autoria de Almeida Santos, enquanto Ministro do último Governo de Vasco Gonçalves, despojava da cidadania portuguesa muitos africanos que, apesar de não serem residentes em território europeu ou descendentes de aí nascidos, eram portugueses e sentiam-se portugueses. Muitos combateram por Portugal, como cidadãos nacionais, em defesa das suas províncias ultramarinas. Na Guiné e em Moçambique, muitos desses, privados da nacionalidade portuguesa e abandonados à sua sorte, seriam fuzilados como traidores. Pelo meio, inúmeros portugueses de origem africana ou europeia, que em vários casos tinham nascido em África e não conheciam a Europa, fugiam, quase sem nada, dos seus lares e das terras onde sempre tinham vivido. Para todos estes, o 25 de Novembro chegava tarde e estava longe de ser a restituição de Abril à pureza dos seus ideais originários.

Abre-se então um abismo insuperável, no 25 de Abril, entre o seu mito e a sua história. Ideais também os havia antes da Revolução, por mais que os sacerdotes do mito revolucionário, monopolizando sempre toda a virtude e bondade, não possam ver neles senão os simples frutos de um cinismo imperialista. Num livro publicado poucos anos antes da Revolução, um escritor como Reis Ventura, então residente em Angola e hoje injustamente esquecido, imaginava a descida de um extraterrestre com pele cor de ouro sobre o nosso planeta, procurando pela terra uma região «onde a cor da pele não interessa»[2]. No romance, Thull, o extraterrestre, escolhia Angola para o fazer. Anteriormente, invocara o então Ministro do Ultramar Adriano Moreira, como desígnio do Governo português, o «ideal das sociedades multirraciais paritárias» e uma «política de integração multirracial»[3]. Franco Nogueira, Ministro dos Negócios Estrangeiros, aludia a um «terceiro sistema» em África. Seria este um sistema abertamente «multi-racial e multi-cultural»[4], diferente do racismo branco do apartheid sul-africano e do racismo negro da negritude, que os escritos de Césaire ou de Fanon acicatavam na África francófona. Pensado para lá do mito, o 25 de Abril foi essencialmente, enquanto realidade histórica, o fim inglório de todos estes ideais e anseios, e das tentativas de os realizar. Diante da política portuguesa tentada em África e dos esforços desenvolvidos por mais de uma década, dir-se-ia, por isso, que Abril não foi apenas o mito que o novo regime e os novos partidos se apressaram a cultuar. Foi também desilusão, revolta e desespero. Foi, além de mito, frustração.

Mais do que o mito, é também uma frustração desconcertada que hoje não pode deixar de despertar a consideração dos célebres três «dês» da Revolução: Descolonizar, Democratizar e Desenvolver. Destes, é certo, o que logo se frustrou foi o primeiro, por mais que os novos senhores em Lisboa se apressassem a inculcar a «narrativa» de que o abandono das populações em África fora uma «descolonização exemplar» (ou também, numa versão posterior, a «descolonização possível»). A noção desse abandono frustrava não apenas os que defenderam o regime deposto, mas também a generalidade dos que tinham aspirado à sua abertura democrática. Os caminhos da política ultramarina tinham-se delineado, durante os últimos anos do regime, naquilo a que Fernando Pacheco de Amorim chamava uma «integração tendencial»[5], procurando equilibrar-se entre as críticas dos defensores de uma federação ou confederação, abertos à autodeterminação dos territórios africanos, e as dos autodenominados «partidários de uma autêntica integração» ou «política de assimilação»[6], que receavam a deriva independentista em que o federalismo poderia desembocar. Estes, juntamente com importantes sectores militares, criticariam a elevação de Angola e Moçambique a Estados em nome do carácter unitário do Estado Português. No entanto, Angola e Moçambique tornavam-se Estados em 1972, sem que para isso tivesse sido preciso «processo revolucionário», e era nessa condição, mas no seio de uma «nação pluricontinental», que a Revolução vindoura os encontraria. Nesta linha, os portugueses que verdadeiramente esperavam uma abertura democrática, cujas expectativas renasciam com a publicação de Portugal e o Futuro de Spínola, em Fevereiro de 1974, reconheciam também não ser Portugal apenas uma nação europeia.

No que respeita aos partidos então proibidos, é claro, não era assim. Os comunistas guiavam-se sobretudo pelos interesses soviéticos e por eles moviam a sua acção e visão ultramarina. Quanto às cinquenta almas fundadoras do Partido Socialista em 1973, que seriam as grandes beneficiárias da Revolução «sem o imaginarem e sem terem para isso contribuído»[7], eram norteadas sobretudo pela procura de financiamento e de contactos europeus. Se os primeiros se interessavam pelo ultramar para o entregar ao comunismo internacional, os outros não queriam dele senão distância. Mas não era assim para os portugueses comuns, para os simpatizantes de uma abertura democrática ou mesmo para os opositores que, a partir da década de 50, tinham transitado do próprio núcleo do regime para a oposição. Para eles, a democracia e o combate ao autoritarismo não só deveriam salvaguardar que Portugal não seria reduzido a um pequeno rectângulo no extremo ocidental europeu, mas eram até condição para garantir que o não fosse. Era para isso que, por exemplo, em 1959, após a perturbação que a candidatura presidencial do General Humberto Delgado provocara no ano anterior, Eduardo Lourenço, escrevendo sob pseudónimo no Portugal Democrático, publicado em São Paulo, reivindicava uma Nova República: «Se a Nova República tardar muito não haverá poder no céu e na terra que nos subtraia ao destino miserável de nos confinar à estreita faixa europeia que há cinco séculos não nos basta»[8]. Nesse mesmo ano, depois de passar para a oposição mas antes do sequestro do paquete Santa Maria, em 1961, também Henrique Galvão escrevia a sua Carta Aberta a Salazar. Também para ele se impunha o fim do regime autoritário como condição para que o carácter pluricontinental da nação portuguesa se pudesse manter: «Sem ti e o teu sistema, por desenvolvimento natural do espírito e ideias anteriores ao Acto Colonial, Portugal seria hoje, muito possivelmente (ou estaria em condições de o ser) uma República federal euro-africana de Estados portugueses ou uma comunidade de povos euro-africanos – e não, de facto, simples metrópole de oito províncias ultramarinas, reduzidas durante mais de vinte e cinco anos à condição jurídica de colónias e que como colónias ainda administras. Para reatar essa obra só nos falta uma condição: que tu desapareças da cena política portuguesa e que a tua política soçobre como merece»[9].

Após a Revolução, num texto escrito em Setembro de 1974, que o conselho de um amigo fez com que permanecesse inédito na época, Eduardo Lourenço voltava ao tema para se lamentar do curso que a descolonização tinha tomado: «Antes do 25 de Abril não era possível discutir os problemas africanos. Depois do 25 de Abril, tudo se passa como se não fosse necessário, ou melhor, como se já não fosse necessário. Pode o cidadão comum a quem se prometeu solenemente a discussão pública e urgente do caso (para ele ter lugar se impôs a triunfante revolução) descobrir contradições graves entre as promessas e o curso ofegante dos factos, pode descortinar fendas largas como abismos entre as declarações ou atitudes de responsáveis oficiais ou oficiosos da descolonização, pouco importa; a lei, tácita, a palavra de ordem é uma só: perigo de morte para quem tocar, realmente, no assunto»[10]. A Revolução não fora guiada pela discussão prometida, mas pelos interesses organizados em torno dos partidos de esquerda. Estes trataram sobretudo de frustrar as expectativas iniciais dos democratas genuínos, geradas em torno da elevação de Spínola à Presidência da República. Como escrevia Amorim de Carvalho: «Durante alguns meses, o general Spínola foi a esperança dos portugueses e dos democratas mais sinceros; mas, colocado neste pandemónio ao mesmo tempo trágico, grotesco e carnavalesco, o general chegou ao ponto de sancionar o que ele próprio não queria, contra todas as teses do seu livro Portugal e o Futuro, até ao momento extremo em que teve que se demitir de presidente da república»[11]. Com essa demissão, consolidava-se a balbúrdia que tornava definitivamente impossível discutir os interesses subjacentes ao alastrar da febre revolucionária. Quando a gritaria acalmou, foi talvez um célebre artigo de António José Saraiva, publicado no Diário de Notícias em 1979, a fazer o seu melhor balanço. Começava assim: «Se alguém quisesse acusar os Portugueses de cobardes, destituídos de dignidade ou de qualquer forma de brio, de inconscientes e de rufias, encontraria um bom argumento nos acontecimentos desencadeados pelo 25 de Abril»[12].

A frustração despertava inevitavelmente a partir da consideração do que poderia ter acontecido, mas um complexo de ingenuidades, interesses e vaidades não permitiram realizar. «Quanto à descolonização» – escrevia António José Saraiva – «havia trunfos para a realizar em boa ordem»: «o Exército Português não fora batido em campo de batalha; não havia ódio generalizado das populações nativas contra os colonos; os chefes dos movimentos de guerrilha eram em grande parte homens de cultura portuguesa»[13]. Mas em vez da ordem viera o caos. E a incensada descolonização fora afinal uma fuga, «uma debandada em pânico, um salve-se-quem-puder»: «Os militares portugueses, sem nenhum motivo para isso, fugiram como pardais, largando armas e calçado, abandonando os portugueses e africanos que confiavam neles. Foi a maior vergonha de que há memória desde Alcácer Quibir»[14]. Mais tarde, o General Silva Cardoso, que depois da Revolução fora Alto-Comissário para Angola, até Agosto de 1975, daria também largas à mesma frustração. Sabia dos esforços portugueses em África e sabia que «no fim de mais de treze anos tínhamos reconquistado as populações destes territórios e procedido a um desenvolvimento em todos os campos, absolutamente inimaginável»[15]. Esses factos, e o futuro que poderiam ter aberto, tinham sido trocados por uma Revolução em que todas as possibilidades, todas as quimeras e utopias, pareciam possíveis, menos as possibilidades que efectivamente o tinham sido.

A dada altura das suas reflexões, Silva Cardoso evoca a visita de Sartre a Portugal, em 1975. Alude ao conhecido lema do Maio de 68 – «alagar o campo do possível» – e comenta: «O campo do possível incluía, então, a tentativa de concretização de todos os sonhos ou, na forma específica do processo revolucionário, todas as superações, todas as reivindicações, todos os ajustes de contas»[16]. «Sejamos realistas, exijamos o impossível», era também um outro lema de 68. A Revolução parecia tê-lo exigido, perdendo em fantasias o horizonte das verdadeiras possibilidades, e o resultado era claro para qualquer olhar liberto do seu encanto mítico: «Entretanto, rolaram cabeças, destruiu-se o sentimento pátrio, cometeram-se abusos inqualificáveis, a ordem e a disciplina foram totalmente abandalhadas, as Forças Armadas, que desde 1961 vinham cumprindo uma das missões mais brilhantes da história militar do nosso país, foram transformadas num bando de malfeitores, o medo instalou-se, as reservas voaram, a indústria parou perante o desespero dos empresários substituídos nas suas funções e humilhados por comissões de trabalhadores, os valores morais e éticos foram vilipendiados, publicou-se o Decreto-Lei 7/74, de 25 de Junho, pelo qual podiam ser demitidos ou aposentados compulsivamente os servidores do Estado que revelassem desrespeito pelos princípios consignados no programa do Movimento das Forças Armadas. Era o nascer da tão almejada democracia e liberdade, as grandes conquistas da Revolução dos Cravos. Era um autêntico manicómio em auto-gestão, como um conceituado comentador estrangeiro classificou a situação em Portugal»[17].

A frustração manifestou-se depois, de forma menos intensa mas mais dilatada no tempo, no segundo e no terceiro «D». O desmantelamento do Estado autoritário acabou com a censura e legalizou os partidos políticos, mas não sem que o «processo revolucionário» tivesse condenado à perseguição, prisão e exílio «uma direita que não queria ser a “direita da esquerda”», como lhe chama Jaime Nogueira Pinto[18]. Assim, veio a democracia e vieram as liberdades. Mas veio uma democracia que, apesar das liberdades imprescindíveis, deu lugar ao desinteresse e ao alheamento. Bem como ao estabelecimento da rígida oligarquia partidária que nos governa desde há cinquenta anos, pondo o Estado e suas instituições ao seu serviço, conluiando-se com interesses e lobbies, fidelizando e monopolizando uma indústria mediática pela qual procura moldar no povo a sua mente e a sua cultura, os seus valores e o seu destino.

Por outro lado, também o último «D» – o do Desenvolvimento – teve lugar sob o signo da frustração. Talvez seja esta frustração, aliás, aquela que hoje, ao fim de meio século e depois de todas as vicissitudes passadas, se mostra de forma mais evidente. Abril deixou-nos, ao longo das últimas décadas, um sistema político centrado em dois ou três partidos que, sozinhos ou coligados, se sucedem no poder, instalando-se nele como redes clientelares que rotativamente se apropriam do Estado, ocupando a sua estrutura e distribuindo os seus recursos em benefício de apaniguados e protegidos. Pelo meio, é certo, desenvolvemo-nos. Tivemos as nacionalizações e as reprivatizações; tivemos as transferências de soberania para a União Europeia; tivemos o desmantelamento de estruturas produtivas em troca de recursos e financiamento; tivemos autoestradas e infraestruturas pagas com esse financiamento; tivemos as expos e a chegada do euro, os estádios de futebol e a crise do endividamento. E resta-nos hoje uma população envelhecida e empobrecida, a par da transformação radical das nossas cidades e aldeias, tornadas muitas vezes irreconhecíveis pelo turismo em massa, pela desertificação do interior, pelo colapso da natalidade, pela exploração da imigração desregulada e pela emigração de um terço da juventude portuguesa, em virtude dos baixos salários e da falta de oportunidades.

Por tudo isto, Abril não pode ser entendido apenas como mito e frustração. É também – e foi-o desde o início – um anúncio. Abril anunciava um Portugal novo que largamente se cumpriu. Porém, esse Portugal novo era também o anúncio da morte de um outro Portugal, um Portugal antigo e secular, e da forma que, na sua continuidade e sem a embriaguez mítica dos dias iniciais, poderia ter assumido. Por isso, para aqueles que procuravam ter de Portugal uma perspectiva histórica, estendida ao longo de gerações para além do curto prazo, Abril foi já o anúncio antecipado do seu modo vindouro de desenvolvimento. Com ele, ensaiava-se a construção de um país ignorante do seu passado e amputado do seu futuro. Esboçava-se uma forma de desenvolvimento que roubaria Portugal a si mesmo, transformando-o numa espécie de resort oferecido aos turistas que o visitam ou ao ócio dos aposentados europeus que o escolhem para passar os dias. Porque Abril anunciava já, desde o início, este país vindouro, esta visão teve-a já, desde o seu exílio brasileiro, o Chefe do Governo que Abril derrubou. Portugal estaria destinado – afirmava Marcello Caetano a um colega da Universidade de Lisboa, o historiador Joaquim Veríssimo Serrão – a um futuro indigente, entregue «à caridade das nações ricas»: «Restam-nos o sol, o turismo, a pobreza crónica e as divisas da emigração, mas só enquanto durarem»[19].

Talvez nada represente melhor o anúncio desse novo país, construído sobre as cinzas da sua história, do que a recusa de Marcello Caetano de se reconciliar com o Portugal inaugurado por Abril. Seria isso natural, tendo em conta que o novo regime lhe furtara, aos 67 anos, o direito aos rendimentos de uma vida de trabalho e o condenara a 12 anos de prisão. No entanto, não era só ressentimento o que o levava a semelhante gesto. Era sobretudo a intenção de protestar contra o Portugal que Abril anunciava, para além das comemorações, efemérides e falsos consensos. Por isso, em resposta a uma carta do mesmo colega, na qual este o instava a regressar a Portugal e lhe dizia ser «tempo de acabar com a vergonha nacional que é o exílio do Sr. Professor no Brasil», agradecia-lhe a amizade mas declinava o convite. Respondia-lhe então, trágica e solenemente, o ex-Presidente do Conselho: «O meu exílio será o protesto permanente contra tudo o que o 25 de Abril representa, e fez de mal ao meu País. Não me prive dele!»[20].

[1] António de Oliveira Salazar. “As grandes certezas da Revolução nacional”, in Discursos e Notas Políticas. vol. II. Coimbra: Coimbra Editores, 1945, p. 130.

[2] Reis Ventura. Um Homem de Outro Mundo. Braga: Pax, 1968, p. 32.

[3] Cf., por exemplo: Adriano Moreira. “Política de Integração”, in Batalha da Esperança. Lisboa: Bertrand, 1962, pp. 135-136.

[4] Franco Nogueira. Terceiro Mundo. Lisboa: Ática, 1967, p. 30.

[5] Fernando Pacheco de Amorim. Três Caminhos da Política Ultramarina. Coimbra: Edição de Autor, 1962, p. 17.

[6]Ibid., p. 18.

[7] Rui Mateus. Contos Proibidos: memórias de um PS desconhecido. Lisboa: Dom Quixote, 1996, p. 45.

[8] Eduardo Lourenço. “A Nova República deve nascer adulta”. in O Fascismo Nunca Existiu. Lisboa: Dom Quixote, 1976, p. 30.

[9] Henrique Galvão. Carta Aberta a Salazar. Lisboa: Esfera do Caos, 2010, p. 87.

[10] Eduardo Lourenço. “Requiem por um Império que nunca existiu”. in Idem, p. 111.

[11] Amorim de Carvalho. O Fim Histórico de Portugal. Porto: Prometeu, 1977, p. 78.

[12] António José Saraiva. “O 25 de Abril e a História”. in Filhos de Saturno: escritos sobre o tempo que passa. Lisboa: Bertrand, 1980, p. 235.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] General Silva Cardoso. 25 de Abril de 1974: a Revolução da Perfídia. Lisboa: Prefácio, 2008, p. 200.

[16] Ibid., p. 145.

[17] Ibid., pp. 145-146.

[18] Jaime Nogueira Pinto. “A Direita e as Direitas no Tempo da Esquerda”. Prefácio a Riccardo Marchi. À Direita da Revolução: resistência e contra-revolução no PREC (1974-1975). Lisboa: Objectiva, 2020, p. 13.

[19] Joaquim Veríssimo Serrão. Marcello Caetano: confidências no exílio. Lisboa – São Paulo: Verbo, 1985, p. 208.

[20] Ibid., pp. 219.