Título: Casas com Escritos. Uma história da habitação em Lisboa

Autora: Margarida Acciaiuoli

Editora: Bizâncio

Páginas: 784, ilustradas

Preço: 27,50€

Não há dúvida de que uma crescente campanha de estudos sobre arquitetura e urbanismo produziu uma substancial clarificação da vida portuguesa nesses domínios, em especial desde inícios do século passado. Lisboa mereceu boa fatia desses trabalhos académicos, a partir da obra dos seus principais arquitetos ou da história de alguns edifícios relevantes, e deve reconhecer-se que muitos desses avanços foram feitos na última década e meia por uma nova geração doutorada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa sob orientação de Margarida Acciaiuoli, 67— de que Bairro(s) do Restelo. Panorama urbanístico e arquitetónico, de Patrícia Bento d’Almeida, lançado em outubro do ano passado, é a evidência mais recente.

Ainda assim, a carismática mas também controversa professora de história da arte parece fazer questão de mostrar aos seus alunos (e não só a eles) que ainda não cedeu à passividade lamuriosa e complacente nem se acomodou ao tédio dum gabinete de burocracias, continuando as suas inquirições como se fosse um dos seus “jovens discípulos” e quisesse fixar novos e mais avançados talefes de conhecimento. A alegria quase frenética com que pesquisa na Biblioteca Nacional não passa ali despercebida. Também neste aspeto — pois quem corre por gosto nunca se cansa —, dir-se-ia querer suceder ao nonagenário José-Augusto França na curiosidade histórica e na longevidade tutelar. Dois anos após António Ferro. A Vertigem da Palavra (432 pp.) e Os Cinemas de Lisboa. Um fenómeno urbano do século XX (384 pp.; reforço dum trabalho antigo), eis nas livrarias Casas com Escritos, de quase 800 (compiladas, sublinhe-se, num período de agudo sofrimento íntimo), todos com mesmo editor Luís Alves, a quem importa felicitar pela fidelidade e atenção a uma autora deste valor. Sem editores não há livros, mas sem bons editores é que não há livros bons.

Escrever uma verdadeira “história da habitação em Lisboa” não pode ser tarefa fácil, dada a escassez de fontes para esclarecer os modos de viver dos séculos distantes que não sejam só referidos a palácios e conventos remanescentes, ou que os relatos de viajantes estrangeiros, sempre convocados, não conseguem elucidar suficientemente. Mas diante da impactante e incontornável desolação duma cidade em clara degradação, perspetivar historicamente o que foi feito — e o que não foi feito — para que se chegasse a isto parece ser o maior desafio colocado aos historiadores em geral, e aos historiadores de arte em particular.

Afinal, Lisboa soube reconstruir-se de forma exemplar após a hecatombe de 1755, não veio abaixo por quaisquer bombardeamentos de 1936-39 ou de 1939-45, mas sofre há décadas de manifesta, persistente e adiantada corrosão imobiliária que transformou certos bairros em cenários de pequenos cataclismos à vista de todos. Quando assim não é, a qualidade das construções (materiais, plantas, ornamentação artística, climatização — para já não falar em estacionamento automóvel) deixa muitíssimo a desejar sob padrões europeus, e este é seguramente um dos indicadores do nosso subdesenvolvimento, a par da mão-de-obra pouco categorizada que o colapso do ensino técnico determinou. Uma recente exposição ufanista no torreão poente do Terreiro do Paço elogiava “A Luz de Lisboa” e a sua inegável excecionalidade geográfica, mas um pequeno passeio a pé deixa qualquer um incrédulo.

Não é só o desaproveitamento dessa maravilhosa exposição ao sol e ao rio por míngua de varandas, alpendres e terraços virados a sul. É também, drasticamente, o elevadíssimo número de prédios devolutos ou emparedados e de construções degradadas com que nos confrontamos a par e passo, em qualquer meia hora de caminhada atenta. Temos uma cidade em cacos, e por isso o alarme é legítimo: sem papas na língua, Acciaiuoli diz (p. 663) que a street art foi estimulada pela autarquia atual com o claro propósito de “ocultação” — embora seja de admitir que não haja grafiteiros para ocultar tanta ruína… Nas décadas de 1980-90, “Lisboa Desaparecida” em meio século rendeu benefícios de best-seller a Marina Tavares Dias, por vários álbuns fotográficos de pura nostalgia. O que se perdeu para sempre ainda não foi substituído, e a reabilitação incide preferencialmente naqueles poucos edifícios que conservaram alguma dignidade estética e qualidade construtiva, e por isso podem representar um valor adicional favorável a negócios imobiliários ambiciosos. O resto é a malfadada trafulhice de empreiteiros em que ninguém de bom senso pode confiar.

Prédios e fachadas

A autora retrocedeu até à Baixa pombalina riscada por Carlos Mardel e Eugénio dos Santos para identificar o “prédio de rendimento” como síntese do viver urbano em saudável vizinhança, e aquele que — para o bem e para o mal — mais tarde serviria de motor e “símbolo” (p. 13) à expansão urbana. Foi aquele edifício “de fachada muito simples, nos seus três ou quatro andares, pintados em tons de ocre, numa quase neutralidade cromática que a economia requeria” (p. 59) que melhor exprimiu “a intencionalidade da reconstrução de Lisboa” (ibid.). Pombal praticamente instituiu os lendários retângulos de papel nos vidros das janelas como “identificação instantânea da casa de aluguer” (p. 180), que perdurou até quase à década de 1980.

Os alugueres já não se faziam verbalmente, as rendas eram pagas duas vezes por ano, e quando os inquilinos desejavam deixar as casas, eram eles que colocavam os escritos nas janelas. […] Enquanto a renda fosse paga, o inquilino podia considerar a casa como coisa sua” (p. 103)

Durante muitas décadas a reconstrução que Sebastião José iniciara avançou vagarosamente, muitos terrenos continuaram baldios e, “ao contrário do que se verificava nos estabelecimentos da zona do Chiado, a morada pouco se reinventou. A nobreza antiga reedificava e embelezava os seus palácios, a mais recente, com os seus barões e viscondes, comprava e restaurava velhas moradas ilustres ou pensava em construir palacetes, e os homens de negócios erguiam prédios para alugar, segundo o modelo que Pombal instituíra, reservando para uso próprio o primeiro andar” (p. 158).

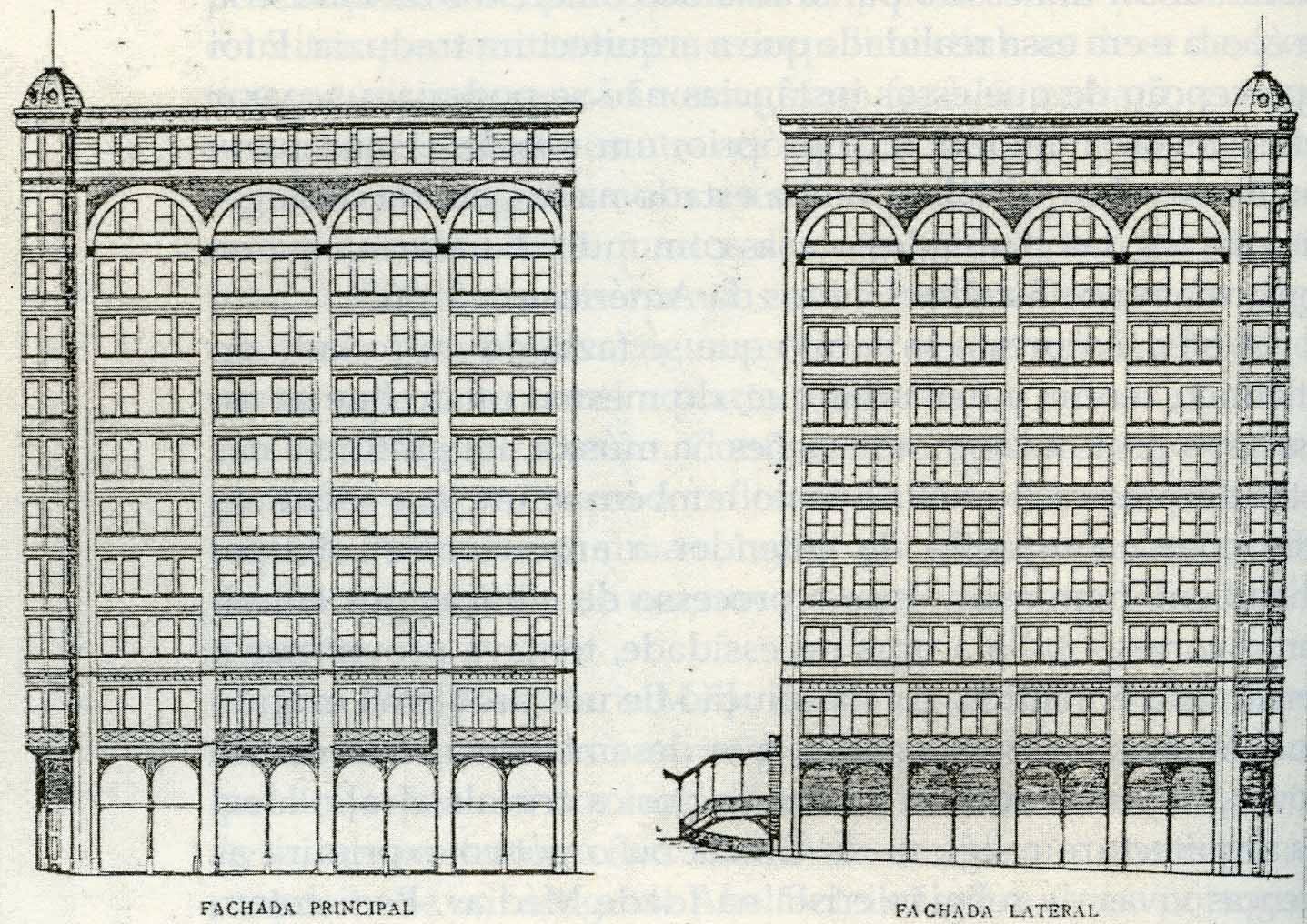

Mas ao invés de Pombal — e do lúcido Barão Hausmmann (o “artista-demolidor” de Paris, 1853-79) — não se cuidou de fixar “um modelo de prédio que desse contiguidade formal aos novos edifícios e assegurasse uma qualquer harmonia nessa grandiosa artéria” (p. 219) que foi a Avenida da Liberdade riscada por Ressano Garcia e aberta após a demolição do Passeio Público no fim da década de 1870. E o resultado foi que a “parte nova” da cidade logo se mostrou “muito inferior ao que se havia conseguido fazer na velha Baixa pombalina” (p. 232). Ainda assim, Margarida Accaiuoli destaca na Avenida um prédio de Norte Júnior (1915) como “bom modelo” que não singrou e responsabiliza a autarquia da época por regulamentos que proibiram a construção dum arranha-céus (no lote da avenida 24 de Julho hoje ocupado por um edifício riscado pelos irmãos Aires Mateus) que seria o “primeiro projecto de prédio de rendimento formalizado segundo a lógica que o novo século pedia, e que alguns países europeus começavam a adoptar” (p. 229; itálico meu). A historiadora também questiona “até que ponto a notória ausência de reflexão sobre o que deveria caracterizar os prédios de rendimento no novo século que nascia, foi responsável pela desorientação que se instalara” (p. 223).

Que desorientação foi essa? A primeira república criou uma “legislação ineficaz e nociva” sobre arrendamento e de “constante ataque contra os proprietários” e não soube estimular “qualquer investimento na indústria da construção” (p. 382). Depois, o regime saído do golpe de 1926 transformou o inquilinato num “problema fiscal”, «”gravando taxas sobre sucessões e doações e a contribuição predial”, ao mesmo tempo que “posturas municipais sobrecarregavam os senhorios” (p. 389). Em 1933, a Associação Lisbonense dos Proprietários concluía que a nova Constituição Portuguesa “era a que menos assegurava o direito de propriedade aos seus cidadãos”, pelas «restrições que impunham à sua rentabilização”, com regimes de tributação “extremamente gravosos para os proprietários urbanos” (p.390). Sem surpresa, o congelamento das rendas durante quatro décadas teria de ser fatal para a manutenção ou conservação de muitos edifícios de apartamentos arrendados. E agora o desastre fere-nos a vista: “a mesma irracionalidade […] que afectou a conservação dos edifícios, pondo em causa o património da cidade” (p. 638); e a impossível recuperação dum “património cuja rentabilização esteve congelada durante 38 anos” (p. 666).

Afinal, nada de novo sob o sol. Em 1852, a cidade ainda não dispunha dum cadastro predial, quando foi lançado um imposto de propriedade imobiliária. O próprio arrendamento só seria legislado em 1867 (e no Código Civil, mas ainda com “generalidade extrema sobre o prazo dos contratos”, p. 179). Já em 1801 havia sido necessário mandar repintar a numeração sobre a porta dos edifícios e tornar obrigatório o registo de propriedade, de modo a generalizar e controlar a respetiva cobrança de impostos e contribuições. Ainda assim, e como refere Joana Cunha Leal em Arquitetura privada, política e factos urbanos em Lisboa. Da cidade pombalina à cidade liberal (2005) — uma tese orientada pela própria M. Acciaiuoli, mas estranhamente omitida na bibliografia — “o incremento da construção, reedificação e melhoramento dos palacetes resultante da crescente mobilidade das camadas burguesas impulsionadas pelo capitalismo regenerador [Cohen, Burnay e outros] pôde servir como um poderoso agente de transformação de algumas partes da cidade [como São Francisco e Príncipe Real]” (p. 872), enquanto “prédios nobres de aluguer deram cor à zonificação simbólica do grande Chiado e do Passeio Público” (p. 862), com “ampliação de exigências” (p. 863) e “requalificação social dos locais” (p. 873).

Bairros e funções

Nas Avenidas Novas — hoje uma área particularmente destroçada —, concebidas como um “bairro de luxo”, “palacetes de capitalistas e negociantes ligados às colónias” (p. 216) alternavam “com prédios de rendimentos nem sempre de bom traço ou de sólida construção” (p. 316), em que os ascensores eram ainda uma raridade (p. 229). As construções eram de tal maneira distintas entre si, que o bairro foi comparado a uma moviola, que tocaria a música que a cada momento se quisesse ouvir. Sobressaía ali “mais a importância da rua [isto é, o estatuto do bairro] do que a comodidade da casa” (p.318) e foi “lenta” a articulação com as “áreas rurais envolventes” (p. 312). Em todas as direções a malha urbana espraiava-se inexorável e casuisticamente (“aos azares da fortuna” diria Aquilino Ribeiro, regressado de Paris), mas os transportes como elo de coesão da urbe mantiveram-se precários e tardios (elétricos entre a Almirante Reis e Belém circularam pela primeira vez em 1933, na década de estreia das carreiras de autocarros), permitindo a André Brun escrever em 1931 que, “fora da Baixa, os arruamentos [são] de aldeia sem trânsito, sem comércio e sem vida” (Namoro Alfacinha, cit. p. 296). Mostram-no muitas fotografias do livro, umas cedidas graciosamente pelo Arquivo Fotográfico de Lisboa, outras vindas do espólio Estúdio Novais, pertencente à Fundação Gulbenkian.

Foi afinal Duarte Pacheco, como ministro das obras públicas ou presidente da Câmara de Lisboa, quem veio dar ordem e sentido às coisas, desenvolvendo uma nova “ideia de cidade” em 1938-40. Acciaiuoli sublinha que já antes, nessa década de afirmação do betão armado, os grandes equipamentos urbanos desenhados por arquitetos como Pardal Monteiro, Carlos Ramos, Cassiano Branco e Jorge Segurado haviam criado em Lisboa “uma paisagem de referência” (p. 427) do modernismo, e que a sua lógica forma-função “rapidamente passa para a concepção das casas”, vencendo “a pressão do nacionalismo e dos modelos da Casa Portuguesa” e redefinindo o prédio de arrendamento (p. 428). O Bairro Azul, com prédios de rendimento “com alturas reguladas e fachadas Art Déco” construídos numa parte da propriedade que havia sido do conde de Palhavã, é um assinalável exemplo de harmonização dos prédios com o traçado das ruas, mas em que os arquitetos em evidência profissional são arredados por regulamentos camarários que impõem autoria dos projetos a engenheiros e construtores civis diplomados, como responsabilizáveis pelos cálculos de uso do novo material de construção.

E será Cassiano Branco (1897-1970), “o único arquiteto que não só trabalhou assiduamente com engenheiros e construtores, como explorou todas as potencialidades que o betão armado oferecia”, que virá a fundar um novo modelo de prédio de arrendamento, em séries de edifícios que são “pedaços coerentes de cidade com assinalável consistência tipológica e formal” (Paulo Varela Gomes, cit. p.450). A geometria das fachadas de Cassiano permitia, a quem as observasse da rua, intuir com facilidade a disposição dos apartamentos, organizados numa “sequência lógica de divisões” (p. 454) unidas por um corredor distribuidor. Esta “nova tipologia” (p. 457) de apartamentos iria proliferar nos anos 1950. Aproximando engenheiros, construtores e arquitetos, Cassiano facilitou, antecipa Acciaiouli, o histórico acordo de 1943 entre a Ordem dos primeiros e o Sindicato dos terceiros, tentando contrariar a supremacia dos engenheiros concedida pelo camarário Regulamento do Betão Armado de 1935.

Acciaiouli também valoriza posições do arquiteto Pardal Monteiro em favor da convivência de diferentes estratos sociais na vida quotidiana do mesmo bairro (tomando como referência o que historicamente havia sido gerado na Lapa, na Estrela e na Graça), repelindo a ideia de bairros de casas económicas em setores periféricos ou adjacentes a zonas industriais (e uma série deles haviam sido construídos de 1934 a 1940; v. pp. 495, 497), e aproxima tais posições do novo bairro de Alvalade, um “fenómeno particular no panorama da edificação na capital” (p. 504), inspirado em “coabitação” e “unidade de vizinhança” vistas em Nova Iorque e noutras paragens (p. 518), mais bem-sucedido nesse aspeto do que Olivais Sul (p. 579). Alvalade, por ter sido concebido «aberto a todos os futuros», conseguiu uma «indiscutível integração na cidade» (p. 601).

Costumes e mudanças

A autora debruça-se sobre os prédios de rendimento de high standing da Avenida Sidónio Pais – António Augusto de Aguiar, transpostos para a Alameda D. Afonso Henriques, que diz assemelharem-se a “moradias” verticalmente justapostas, que fixaram um modelo prestigiado mas depois grosseiramente replicado ao infinito em sucedâneos de inferior qualidade e lote, numa altura em que, segundo Keil do Amaral, os ateliês de arquitetura pareciam “fábricas de projetos” (cit. p. 556). Outro tipo de edifício em indiscreta propagação foram os blocos verticais de média ou pequena altura, em “ensaios criativos” de “intrusão activa” nos bairros acima referidos ou pela Avenida Infanto Santo abaixo, os quais progressivamente iriam “alterar o aspecto da cidade nas décadas de 1950 e 1960”: o Bloco das Águas Livres, entre Amoreiras e Rato, seria o mais paradigmático e elogiado de todos. Mas a cidade renovou-se em diferentes latitudes, permitindo “a sensação de que estamos perante a ressurreição dos códigos do Movimento Moderno popularizados nas suas adaptações à malha da cidade» (p. 603). Os cinco blocos de apartamentos na Avenida Infante Santo, de 1955-56, a que se acedia por escadarias decoradas com painéis de azulejos por artistas plásticos de renome (entre os quais Carlos Botelho, celebrado pintor da cidade antiga), afirmavam em definitivo a “morada moderna”, com engenhosos espaços de arrumos e uma “certa elasticidade espacial”. Ainda assim, Acciaiuoli faz notar que, nessa mudança de costumes — em que a “libertação” da mulher foi central —, a arquitetura foi mais rápida do que a difusão dos eletrodomésticos, que dispensariam as criadas…

Outro fator de mudança surgiu, especialmente acelerado nos anos dourados do crédito fácil: “A compra da habitação deixa de ser uma escolha para se tornar a única solução para se conseguir uma morada, e em pouco tempo, Lisboa, que era há muito considerada ‘uma cidade de inquilinos’, passa a ser uma cidade de pequenos proprietários” (p. 652). Mas essa realidade “insofismável” tornou-se especialmente “insólita”, pois a casa própria, “longe de ser um bem”, tornou-se “uma perfeita ilusão”, dada a crescente sobrecarga tributária, o vínculo duradouro a um crédito bancário e as despesas de condomínio e afins.

Tratando de reabilitação urbana nas páginas finais, Margarida Acciaiuoli é duríssima com a Câmara Municipal de Lisboa, chegando ao ponto de escrever “nos faltar o vocabulário para descrever devidamente as práticas peculiares de algumas vereações” (p. 668) e de intitular uma secção do livro “Os instrumentos da imaginação na ocultação da decadência da cidade”. Reage muito criticamente à “incessante fábula” (p. 671) que nos é contada pela autarquia, para quem “a valorização do pequeno arranjo ou do equipamento novo que se adquiriu passou a pesar mais do que a recuperação dos prédios de habitação”, “apesar de se saber que grande parte da população da cidade continua a viver em edifícios degradados” (pp. 672-73).

Como se percebe, para esta historiadora de arte que certamente não se encanta com a cosmética da street art, “esta decadência nada tem de romântico” (p. 655)…

PUB: Compre livros online na Livraria Ferin.