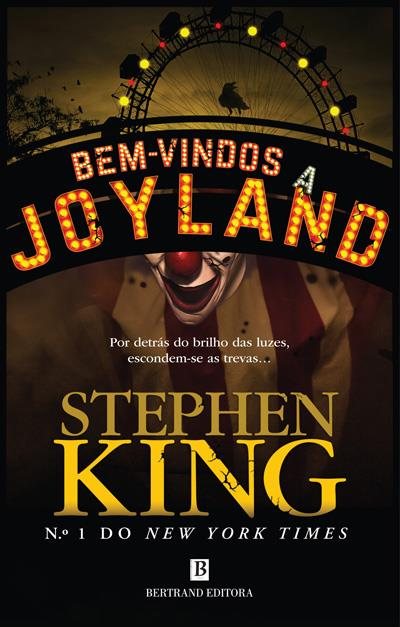

Título: Bem-Vindos a Joyland

Autor: Stephen King

Editor: Bertrand Editora

Páginas: 255

Preço: 17,70€

Nos dias correntes, a competência, virtude tão louvada noutras áreas da actividade humana, raramente figura nas abundantes enumerações de méritos que a crítica usa para descrever de forma elogiosa um artista ou uma obra de arte. Na crítica literária contemporânea parece, muitas vezes, imperar uma espécie de demanda obsessiva, simultaneamente individual e colectiva, pela novidade e pela originalidade, sendo todas as outras qualidades sacrificadas em prol destas duas. A caça à the next big thing tem impedido, por vezes, que a competência numa determinada tarefa já reconhecida outrora possa ser novamente elogiada, como se um virtuoso deixasse de o ser apenas porque já foi visto a ser virtuoso muitas vezes. De certa forma, isto parece explicar em parte a falta de interesse de alguns sectores da crítica pelas obras mais recentes do escritor norte-americano Stephen King, que em Bem-Vindos a Joyland (no original Joyland) nos mostra uma vez mais a sua competência elevada naquilo que o tornou famoso: a escrita de narrativas de terror e mistério.

No romance de King, publicado recentemente pela Bertrand Editora (tradução de Ana Lourenço), o narrador, Devin Jones, consciente de que “quando se fala do passado, toda a gente escreve ficção” (página 37), conta-nos os acontecimentos misteriosos em que se viu envolvido quarenta anos antes, mais precisamente em 1973, num parque de diversões da Carolina do Norte chamado ‘Joyland’, quando era “um virgem de vinte e um anos com aspirações literárias” (página 10) que possuía “três pares de calças de ganga, quatro pares de cuecas, um Ford estafado (com um bom rádio), ocasionais ideias suicidas e um coração destroçado.” (página 10).

Acossado pelo medo de perder a namorada (intuição que se irá revelar certeira, uma vez que esta o irá abandonar por razões que quatro décadas depois o narrador diz ainda desconhecer), Devin decide ir trabalhar para Joyland, o local aparentemente ideal para se curar um ‘coração destroçado’, não só pelos benefícios óbvios resultantes de se trabalhar num espaço onde reina a alegria, mas também pela possibilidade de escapar à tristeza através da azáfama característica do trabalho num parque de diversões; azáfama essa, diga-se, cuja descrição ocupa uma parte significativa da narrativa de King, que aqui parece pôr em prática um dos preceitos dados no seu livro sobra a criação literária intitulado On Writing, segundo o qual o público gosta mais de ler sobre trabalho do que sobre amizade, amor ou sexo.

A Joyland, símbolo de uma época de ouro dos parques de diversões americanos anterior à degeneração causada pelo “proxenetismo da diversão” (página 73) originado pela Disneyland, permite ao protagonista “deixar certas coisas para trás” (página 118) à medida que aprende um ofício novo, que conhece um novo amor e se envolve na resolução de um crime ocorrido anos antes no comboio-fantasma da Joyland, assim como na tentativa de perceber se uma das histórias de contornos fantásticos sobre o parque de diversões é realmente verdadeira: isto é, se o fantasma da vítima desse crime, a jovem Linda Gray, assombra realmente o comboio-fantasma. Assim, o livro de King parece ser simultaneamente um romance de aprendizagem e uma mistura de um policial com uma história de terror. King tem, aliás, consciência desta simbiose e torna-a explícita no momento em que o protagonista pergunta à sua senhoria a que género pertence a lenda do fantasma existente na Joyland:

“- É realmente uma história de fantasmas?

– Nunca entrei naquele maldito comboio-fantasma, portanto não tenho a certeza. Mas é uma história de homicídio. Disso estou certa.” (página 30)

A vida da Joyland acaba por transformar profundamente Devin Jones. As crenças do rapaz melancólico que, trancado no quarto, ouve repetidamente o álbum Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, e algumas das músicas mais depressivas dos Doors e que a sua senhoria descreve como “um rapaz com maus pensamentos [que] precisa tanto de visitar uma casa assombrada como de um arsénico no seu elixir bucal” (página 87), vão sendo alteradas à medida que este percebe a sua utilidade, quer no âmbito profissional, a “vender diversão” (página 52), quer no seu talento para socorrista, mas também à medida que se vê envolvido em situações que a razão não permite explicar claramente, sobretudo os dons proféticos de algumas personagens e a interacção de algumas destas com fantasmas. Estas situações alteram de tal forma o protagonista que, a dada altura, este descreve o rapaz que outrora chegara à Joyland como alguém que “sofria de um caso grave de vinte-e-um-nite” (página 121).

Os ‘personagens-couve’

Como é perceptível nas várias observações que o narrador faz ao longo do livro, existe uma linha contínua entre aquilo que o narrador, agora com sessenta anos, é actualmente e aquilo que era aos vinte e dois anos de idade, assim como uma linha contínua entre a sua infância e a sua crise de vinte-e-um-nite. Os acontecimentos vividos na Joyland são apresentados como os que mais alteraram a vida do narrador, apesar de este ter perdido a mãe na infância e de ser “um sobrevivente do cancro da próstata” (p. 13). Em certa medida, esta aprendizagem num mundo que está à margem do mundo real, a Joyland, é uma reelaboração de King de um tópico recorrente na literatura ocidental, a viagem a “um mundo diferente, que tem os seus próprios costumes e a sua própria linguagem” (página 52) e que tem a sua matriz no episódio da Odisseia em que Ulisses desce ao mundo dos mortos.

É através da ilustração, nem sempre subtil, destas transformações que King confere uma densidade psicológica interessante ao seu protagonista. Infelizmente, com uma meia-excepção (Mike, o rapaz que tem poderes psíquicos), todas as outras personagens carecem de profundidade psicológica, sendo, para usar a insensata expressão de Samuel Beckett a propósito das personagens dos romances de Balzac, uma espécie de “couves mecânicas”, limitando-se a estarem disponíveis para serem usadas no sítio certo à hora certa, de modo a que o protagonista prossiga a sua aprendizagem. A ex-namorada serve apenas para partir o coração a um personagem que precisa de um coração partido, tal como o amigo céptico que vê o fantasma de Linda Gray serve somente para tornar mais denso e verosímil o mistério do comboio-fantasma.

Deve-se, contudo, perceber que o lado mecânico destas ‘personagens-couve’ ajuda King a construir mais um daqueles enredos pelos quais se celebrizou. Neste aspecto, o escritor revela a competência a que habituou os seus leitores ao longo das últimas décadas. A trama em volta do assassínio de Linda Gray e da assombração do comboio-fantasma é sempre sustentada pelos méritos que habitualmente se reconhecem ao autor: uma destreza singular na distribuição dos momentos-chave da acção, um virtuosismo extraordinário na descrição dos momentos de epifania, aos quais se junta um imaginário gore sempre eficaz, mesmo quando este surge subtilmente, como se pode ver no exemplo seguinte:

“Quando líamos um romance policial ou víamos um filme de mistério, podíamos assobiar alegremente ao passar por cima de uma pilha de cadáveres, apenas interessados em descobrir se o culpado fora o mordomo ou a madrasta má. Mas ali tratava-se de raparigas reais. Os corvos tinham-lhes provavelmente rasgado a carne; os vermes ter-lhes-iam infestado os olhos e entrado pelo nariz até à massa cinzenta do cérebro.” (página 179)

No final deste excerto, King tenta sugerir que um ‘bom policial’ ou um ‘bom filme de mistério’, como são muitos dos seus livros e alguns dos filmes neles inspirados, se caracteriza precisamente por forçar uma resistência ao leitor que tenta ‘assobiar alegremente ao passar por cima de uma pilha de cadáveres’. Esta não é, contudo, a única observação que King tece a propósito da criação literária e do estilo que caracteriza Bem-Vindos a Joyland. A dado passo do romance, Devin Jones confessa não sentir fascínio pelo jogo Scrabble, admitindo mesmo ter sofrido derrotas vergonhosas por, contrariamente aos seus adversários, não possuir “um vasto vocabulário mental daquilo que considero «palavras de merda para o Scrabble» – palavras como súcia, ósculo e bhoot” (página 146). Este comentário é elucidativo do estilo de Bem-vindos a Joyland, pois em momento algum se encontra vocabulário erudito ou um ‘discurso scrabbliano’ que obrigue o leitor a consultar um dicionário. De facto, com a pequena excepção dos diálogos em que são utilizados termos da linguagem dos feirantes (apelidada de ‘Fala’), os quais rapidamente o leitor memoriza sem dificuldade devido ao vínculo lógico entre essa língua própria e a língua comum, todo o texto é formado por uma linguagem simples.

O “feirante de feirantes”

Existem, no entanto, várias opções estilísticas menos felizes em Bem-Vindos a Joyland. A mais gritante parece consistir num uso abusivo e injustificado de parêntesis em certas passagens do texto. Tome-se como exemplo este excerto já citado: “três pares de calças de ganga, quatro pares de cuecas, um Ford estafado (com um bom rádio), ocasionais ideias suicidas e um coração destroçado”. Os motivos pelos quais a informação sobre o rádio do carro de Devin Jones se encontra entre parêntesis nunca chegam a ser perceptíveis. Outro caso, ainda mais intrigante, é o uso de parêntesis na seguinte frase: “Lane deitou o resto do seu bagel no caixote de lixo mais próximo (dois pontos) e a seguir ergueu as mãos no ar, como se estivesse a emoldurar uma manchete de jornal.” (página 168) A inclusão entre parêntesis da referência basquetebolística, em jeito de piada, vem duplamente a despropósito, em primeiro lugar porque está completamente fora de contexto e em segundo lugar porque em nenhum outro momento do texto se encontra algo que seja minimamente parecido com este comentário.

Outra das opções menos elegantes do romance de King é a existência já no final do livro de dois parágrafos que pela sua estranheza de tom quase deitam a perder as virtudes narrativas que caracterizam o momento de clímax da acção. Refiro-me ao parágrafo em que se fala dos progressos feitos pela medicina nas décadas que separam o momento da acção (1973) e o momento da escrita (2013), sobretudo porque este parágrafo confunde revelações de mistérios e fantasmas com considerações assépticas sobre evolução no campo da medicina; e também ao parágrafo em que o narrador refere o transplante que salvou a vida de Dick Cheney e a morte prematura de Steve Jobs para ilustrar as injustiças da vida.

Bem-vindos a Joyland é, no fundo, mais um livro onde Stephen King nos mostra a sua competência na arte de colocar o leitor numa determinada posição: a de ficar absorto na formulação de hipóteses que desvendem o mistério construído igualmente pelo autor. Aliás, não deixa de ser curioso que o seu protagonista tenha uma atitude semelhante à do leitor no momento crucial do romance: enquanto o vilão lhe aponta a arma no topo da Carolina Spin, a roda gigante do parque de diversões, o protagonista entretém-se a fazer apostas sobre qual será o desfecho daquela cena: “ou dá um tiro nele ou empurra-me daqui para baixo” (pagina 235). O que King nos diz com esta cena é também que livros como Bem-vindos a Joyland nos colocam numa posição em que tentar adivinhar como aquilo acaba é sempre mais importante do que acabar aquilo. Na Joyland chama-se a isso “vender diversão” e a alguém que é mestre a fazê-lo chama-se um ‘feirante de feirantes’. Se lá trabalhasse, Stephen King não se livraria desse epíteto.

Jorge Almeida é aluno de doutoramento em Teoria da Literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa