A fila para entrar na National Geographic Summit, a cimeira que reuniu em Lisboa alguns dos nomes mais sonantes da ciência mundial, vai desde a porta do Coliseu dos Recreios até à Avenida da Liberdade. Uma das pessoas que espera para entrar na sala é Patrícia Almeida, uma estudante de Gestão natural de Coimbra que chegou ainda na terça-feira à noite à capital para ouvir a palestra de Terry Virts. “Ele não foi só um astronauta”, insiste a estudante de 20 anos, acompanhada por um grupo de amigas: “Ele é um líder. Vi um vídeo dele no Instagram a passar por cima da Ucrânia com flashes que eram dos bombardeamentos. Ele teve de assistir a isso enquanto geria uma equipa de americanos e russos. Ele sabe gerir pessoas”, explica a universitária. Não terá de esperar muito tempo até ouvir o herói que a trouxe até aqui: Terry Virts é logo o primeiro a discursar na National Geographic Summit, que acontece em Portugal pela segunda vez consecutiva.

A National Geographic prometeu “um dia para celebrar o nosso planeta”, mas começou acima de tudo por deixar perguntas às mais de 1.200 pessoas que encheram as cadeiras do Coliseu: “Porque está a espécie mais inteligente a destruir o planeta? Percorremos um longo caminho, às vezes esquecemo-nos dele. O nosso planeta é frágil. Tudo começa contigo, nas tuas escolhas como pessoa e como consumidor. Que impacto quer ter no nosso planeta e na nossa sobrevivência enquanto espécie? Que planeta quer deixar aos seus filhos?”, questiona a National Geographic antes de Catarina Furtado ter entrado em palco para conduzir a cimeira ao longo do dia. As respostas vieram a seguir.

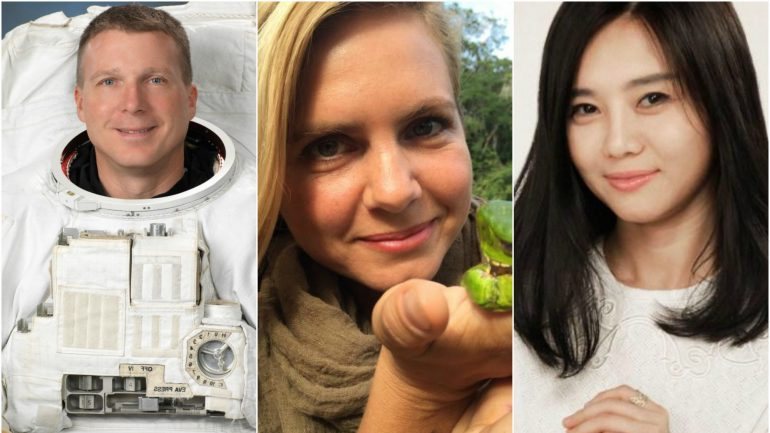

Terry Virts e os 8 minutos e meio que lhe mudaram a vida

Terry Virts estava dentro de um vaivém. Eram quatro da manhã, a Lua já ia alta, a luz que refletia conseguia escapar aos farrapos de nuvens no céu e havia 100 milhões de pessoas na praia junto ao Cabo Canaveral à espera de ver o vaivém espacial Endeavour levantar voo. Dentro do vaivém, o corpo de Terry Virts sacudia de um lado para o outro à conta dos três motores principais que queimavam azoto e dos motores secundários que queimavam 11 milhões de quilos de combustível sólido por segundo. Estava a caminho da maior missão consecutiva no espaço em toda a sua vida. E da quarta maior em toda a história da exploração espacial.

Quando os motores se ligaram e o fogo incendiou a plataforma de lançamento, Flórida ficou iluminada como se fosse de dia. Assim que a contagem decrescente terminou, Terry Virts iniciou uma viagem de oito minutos e meio a uma velocidade de 25 mil quilómetros por hora — o equivalente a percorrer oito quilómetros por segundo — em direção ao gigantesco laboratório espacial que é a Estação Internacional. Foi sempre a olhar para a Lua: “Apercebi-me que aquela viagem tinha começado muitos anos antes quando ainda era uma criança”, conta o astronauta na National Geographic Summit.

É que Terry Virts era ainda um rapaz quando forrou as paredes do quarto com imagens de aviões, de estrelas e de planetas: a primeira vez que contactou pela primeira vez com a exploração espacial foi quando folheou um livro de cartolina repleta de imagens em que cada página tinha apenas uma frase sobre a missão Apollo 11.

Achei incrível pensar que já tinha havido pessoas no espaço. As crianças em todo o mundo adoram o espaço porque há qualquer coisa de muito humano na exploração. Portugal sabe isso bem: o meu quarto de hotel tem vista para o Padrão dos Descobrimentos”, explica, vestido com um pólo oficial da NASA.

Se este astronauta tivesse dado importância ao que lhe diziam os colegas e professores quando ainda estudava na Academia Militar não estaria sentado naquele vaivém. A agência espacial norte-americana tinha acabado de abrir candidaturas quando Terry Virts comentou na base aérea que queria tentar: “Nunca pensei em ser astronauta, mas achei que talvez fosse possível. As pessoas diziam que nunca iria ser escolhido, que não tinham idade ou experiência, que não tinha inteligência suficiente ou beleza”. Mas Terry Virts tentou e conseguiu entrar na NASA à primeira. Tornou-se no mais jovem piloto a entrar para a agência espacial dos Estados Unidos da América.

No dia em que Terry Virts entrou na quarta maior missão consecutiva no espaço, ia acompanhado por dois cosmonautas — um dos quais é o astronauta que passou mais tempo no espaço, 879 anos — e uma astronauta italiana para a Estação Espacial Internacional, que é maior do que um campo de futebol e que tem 400 mil quilos. Lá em cima, Terry Virts viu americanos e russos trabalharem em conjunto quando as tensões entre o Ocidente e a Rússia se adensaram: “Estamos dentro de uma máquina que nos pode matar. Mais vale sermos todos amigos”, explicou Terry Virts. E são mesmo: ainda hoje se encontram e comunicam por e-mail.

Em cima do palco do Coliseu dos Recreios, com alguns dos milhares de fotografias que tirou de manhã, Terry Virts explicou como era a vida no espaço. Grande parte do tempo é passada a fazer exercício numa máquina azul e dourada: “Tem de ser. Se não o fizermos, os ossos e músculos tornam-se mais fracos e atrofiam até desaparecerem. Podemos fazer muitos dos exercícios que se fazem num ginásio usando essa máquina ou bicicletas semelhantes às que usam no Tour de France, mas sem assento”, descreve o astronauta. À conta desse exercício e dos comprimidos com vitamina D que era obrigado a tomar todos os dias, Terry Virts voltou à Terra sem ter perdido qualquer percentagem de densidade óssea.

Quando não está a participar nas experiências encomendadas a bordo da estação espacial — em que muitas vezes participou como cobaia para farmacêuticas — Terry Virts admite que gosta de dormir. E dormir no espaço é um desafio: os astronautas têm de entrar num saco-cama e ligar-se a uma parede para ficarem quietos, mas Terry Virts gostava de flutuar no espaço. Um dia, um dos colegas cosmonautas acordou-o em pânico porque estava a ouvir pássaros. “Não eram pássaros, obviamente. Nós tentamos fugir do silêncio absoluto do espaço, então os médicos dão-nos ficheiros de som com barulhos de bichos, dos oceanos, da chuva, de pessoas a conversar no café”, conta o astronauta. É uma forma de escapar à solidão do silêncio.

A Estação Espacial pode mesmo matar. Terry Virts recordo o dia em que as luzes no painel de controlo acenderam para dar conta de uma fuga de amónia, o líquido utilizado no segmento norte-americano da estação que serve como refrigerante para arrefecer o motor. “Aquelas eram as únicas luzes que nós não queríamos ver acesas. Treinamos três tipos de fuga: fogo, ar e amónia. Mas ensinam-nos logo que, se a fuga de amónia for real, não vale a pena seguir o procedimento. A morte é certa”, conta o norte-americano.

Quando o alarme soou, os norte-americanos refugiaram-se no segmento russo, que utiliza glicol em vez de amónia: é basicamente água com açúcar, por isso é menos perigoso, mas também é menos eficaz a arrefecer os motores. Passado algum tempo, a agência espacial norte-americana assegurou que um erro fez disparar o alarme sem motivo aparente. A equipa pode então regressar ao segmento que lhes pertencia. E até tirou fotografias com o painel iluminado de luzes vermelhas e verdes, que nunca tinha sido disparadas em 15 anos de funcionamento.

Enquanto comandante da estação espacial, Terry Virts teve oportunidade de passear umas quantas vezes pelo espaço. Sempre que saiu da estação espacial foi para arranjar peças enferrujadas ou para montar alguns dos módulos mais importantes do laboratório, até o que permite hoje em dia aos astronautas terem uma visão 360º para a Terra: “Era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Até que um dia me virei para trás e tive uma visão especial da Terra. Foram meros segundos de descanso. Mas digo-vos que vi Deus. É uma coisa tão mudava estar a pôr óleo numa máquina como faria no meu carro e de repente ver algo tão sublime como Deus”, recorda o norte-americano.

Quando voltou a Terra, Terry Virts vinha mudado: “Passei a vida toda a sonhar com estrelas e planetas para perceber que, no final de contas, só importam as pessoas”. Depois da bateria de testes que a NASA lhe obrigou a fazer para examinar a sua saúde no regresso a casa, a primeira coisa que Terry Virts fez foi ligar a televisão e ver as notícias. Estava na CNN: “As pessoas só falavam e eu só ouvia barilho. Não me lembro de nada do que diziam porque nada parecia ter sentido. Há coisas cá na Terra que não fazem sentido nenhum”, concluiu.

Mariana van Zeller e as três lições de vida: ser tenaz, ter empatia e arriscar

A história de Mariana van Zeller começou a 20 minutos de Lisboa em Cascais quando, ainda pequena, se apaixonou pelos pivôs de televisão porque “pareciam saber tanta coisa sobre o mundo”, recorda a jornalista portuguesa da National Geographic. Achava fascinante que aquelas pessoas soubessem tanta coisa sobre a China, sobre o Brasil ou sobre os países africanos: “Pensava que eles tinham memorizado tudo, não que estavam a ler. Mas logo ali percebi que era aquilo que eu queria fazer. Queria saber tudo sobre o mundo”, conta no palco da cimeira.

A intervenção de Mariana van Zeller é dirigida em três partes, que coincidem com as três lições que a vida lhe deu enquanto jornalista. A primeira: ser tenaz. É que Mariana só conseguiu entrar na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, à terceira tentativa e só depois de ter pedido uma conversa com o diretor da faculdade: “Recebi o e-mail enquanto estava a trabalhar na SIC Notícias. Fiquei maravilhada e chorava de alegria. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Aprendi a ser resiliente”, descreve. E valeu a pena: foi na universidade que viria a conhecer o marido, que a acompanha em muitas das aventuras como produtor.

A segunda ligação de vida que Mariana van Zeller recebeu chegou em setembro de 2001. Um mês depois de ter entrado na universidade recebeu uma chamada do antigo patrão: era a única jornalista portuguesa em Manhatta no momento em que a Al-Qaeda atacou as Torres Gémeas e era preciso que alguém contasse aquela história. Depois de ter visto a segunda torre a cair na televisão, Mariana, com 24 anos, subiu ao topo de um edifício e fez o primeiro documentário ao vivo da sua vida. Mas só quando voltou à rua é que percebeu a dimensão do que estava a acontecer:

Fui-me abaixo. As pessoas andavam a correr de um lado para o outro com fotografias dos parentes que tinham perdido. Apercebi-me que tudo era muito maior do que o orgulho que eu nutria por mim própria. Havia pessoas mortas. Isso mudou a minha perspetiva do mundo, da vida e do que queria fazer: tinha de ter empatia com as pessoas. Tinha de responder às perguntas que aquelas situações me trouxeram: quem fez isto e porquê?”, recorda Mariana van Zeller.

Foi em busca desse porquê que, um ano e meio depois de terminar a licenciatura, Mariana foi para a Síria. Foi por lá, enquanto tentava aprender árabe, que a jornalista se aperceber de que muitos sírios atravessavam a fronteira para o Iraque para lutar contra a invasão americana: “Queria contar isto às televisões, mas precisava de dinheiro para comprar equipamento. Por isso, comprei um monte de carpetes e mandei para Portugal para a minha família as vender cá e dar-me o dinheiro”, conta. Quando atravessou a fronteira ao lado do namorado, no mesmo sítio que agora é o último bastião do Estado Islâmico, encontrou uma pesada presença da Al-Qaeda e um sentimento negativo contra o Ocidente. Mas foi nesse mesmo ambiente que Mariana van Zeller foi recordada do valor da empatia.

Enquanto preparava a reportagem, Mariana van Zeller cruzou-se com um homem de 25 anos: “Estava sempre a fazer piadas, era um graçolas, um doce de pessoa que gostava muito de crianças. Era uma pessoa muito popular”. Johad, como se chamava o homem, aceitou contar a Mariana as convicções que o tinham levado a atravessar a fronteira para lutar contra a América, mas tiveram de se esconder no deserto para não serem apanhados pela polícia síria. Lá, Johad contou que sentinua o dever de proteger as pessoas no Iraque. Mas ao regressar ao carro, o inesperado aconteceu: “Johad ajoelhou-se e começou a cantar ‘My Heart Will Go On’, de Céline Dion. A verdade é que, embora não concordasse com as motivações dele, ele parecia meu amigo. Era parecido a muita gente que eu conhecia. Foi aí que decidi que queria ser o tipo de jornalista que olha para o mundo com empatia. Sem julgar. Queria procurar mais de mim nos outros, mesmo naqueles que são radicalmente diferentes de nós”, confessa Mariana van Zeller, que trouxe o marido e o filho para a conferência.

A terceira lição de vida com que a jornalista se deparou veio da floresta amazónica, quando teve de enfrentar serpentes e aranhas de que, confessa, não gosta muito. “Não pisem em nenhum sítio que não tenham visto”, avisou um dos colegas de trabalho. O acampamento onde ficou era uma rede onde todos os bichos, todos mesmo, a podiam atacar: “Acabou por ser uma noite de sete horas maravilhosa em que vi minhocas coloridas a saltar e cobras venenosas. Pensava que era a pessoa mais corajosa do mundo e que podia fazer aquilo para sempre. Nem o medo que o Paulo [colega de Mariana] me transmitiu sobre as onças que matavam pessoas me podiam travar”, lembra-se a jornalista.

O pior veio depois, já perto do nascer do sol, quando Mariana acordou com a sensação de ter precisamente uma onça ao seu lado: “Fiquei paralisada. Sentia o cheiro do animal, conseguia senti-lo e ao bafo que emanava. Não me conseguia mexer”, recorda. Entretanto o animal afastou-se: nem ela nem nenhum membro da equipa viram alguma onça. De manhã, o sol nasceu e fez-se luz: por cima da mochila de Mariana, mesmo por baixo da rede, estava um cachorro. “Era só um cachorro! Eu tinha demonstrado tanta falta de humildade. E assustei-me por um mero cachorro”, conta.

Os mistérios da selva na Amazónia não terminaram nem sequer quando Mariana van Zeller regressou a Los Angeles, onde mora agora: “Tinha uma coisa estranha na minha mão. Fui a um dermatologista e descobriram que tinha apanhado uma doença na Amazónia. Estava com medo de cobras, mas foi uma coisa microscópica a que me atacou. Era uma coisa tão rara que no centro de controlo de doenças criaram um fármaco especial para mim”. Não parou por muito tempo, até porque foi daqui que retirou a terceira lição: não ter medo de arriscar. “Às vezes sentimo-nos confortáveis a fazer aquilo que sabemos fazer. Mas o maior risco de todos é não arriscar”, conclui.

Hyeonseo Lee, as sete vidas de uma ativista norte-coreana

“Muitas pessoas sabem da questão em redor da Coreia do Norte sobre as armas nucleares, mas esquecem-se de quem está na linha da frente para mudar o país. A vida de um desertor é difícil e eu fiquei com muito medo depois da morte do meio-irmão do ditador. Mas não posso ficar em silêncio enquanto regime abusa das pessoas e atua contra os direitos humanos. Vou continuar a falar sobre isso até ao colapso de regime”. Foi esta a promessa que Hyeonseo Lee veio fazer a Lisboa na cimeira da National Geographic.

Desde criança que Hyeonseo Lee está sujeita à propaganda norte-coreana: os pais eram obrigados a manter quadros da família Kim nas paredes “como se fossem Deus” e havia homens com luvas brancas que corriam as casas para se certificarem que as molduras não acumulavam pó. O poder do governo Kim é tão poderoso que, quando houve um incêndio em casa da família, o pai de Hyeonseo Lee foi mais elogiado por ter salvo os quadros dos líderes do que por ter salvo a mulher e os filhos. Um dia, a mente de Hyeonseo Lee começou a abrir-se “Em 1994, quando vi o funeral do antigo ditador, pensei que talvez não fosse um Deus porque os deuses não devem morrer. Então apercebi-me que o regime nos privava do direito natural de aprender a verdade”, recorda a ativista.

Tudo o que é dito aos norte-coreanos é que os americanos são os seus maiores inimigos e que todos os males que vêm na rua — e até a própria fome que matou milhares de pessoas nos anos 90 — era culpa do imperialismo vindo dos Estados Unidos: “Um dia, um oficial militar amigo da família foi lá a casa. Estava muito contente porque tinha visto um documentário sobre armamento que não podia ser visto pelo público comum. Ele garantiu-nos que a Coreia do Norte podia vencer as forças da Coreia do Sul e da América do Norte e que éramos o país mais poderoso mundo. Só mais tarde aprendi a verdade dolorosa do meu país”, recorda.

E uma dessas verdades são as redes de prostituição em que as raparigas mais bonitas entram por ingenuidade, conta a ativista: “Muitas meninas, as mais belas, são escolhidas em todo o país para servir sexualmente o ditador e os oficiais do governo. A irmã de um amigo meu achava que podia ser uma dessas raparigas para ser espia da Coreia do Norte do estrangeiro. Só não se tornou numa escrava sexual ,porque nunca chegou a ir para Pyongyang: “Era demasiado baixa”, explicou ao público Hyeonseo Lee.

Em 1996, Hyeonseo Lee teve acesso a uma carta de uma amiga da mãe: “Nós temos campos políticos, temos execuções públicas. Mas o maior assassino foi a fome dos anos 90. Mais de um milhão de pessoas fora mortas. A carta dessa amiga da família dizia que toda a gente estava deitada no chão à espera de morrer porque ninguém comia há semanas”, lembra. Foi essa a primeira vez que Hyeonseo Lee se apercebeu que a Coreia do Norte estava a sofrer: “Os cadáveres não eram removidos da rua, por isso o cheiro da carne em decomposição existia por todo o lado”, recorda.

A fuga da Coreia do Norte protagonizada por Hyeonseo Lee foi “imprudente”, recorda.

Eu vivia na fronteira com a China. Não estava a pensar em fugir do meu país, só achava que ia à China uma semana e voltava para a minha família”. Isso não aconteceu.

Hyeonseo Lee não podia regressar a casa ou seria torturada e morta. Em vez disso, escondeu-se na China, fugiu a um casamento arranjado aos 19 anos e depois entrou num bordel porque “nunca tinha ouvido falar de prostituição ilegal”: “Lembro-me da cara de uma senhora cheia de medo a explicar-me como fazer uma massagem a um homem. Consegui fugir no dia seguinte”, recorda.

Durante três anos, Hyeonseo Lee conseguiu fintar a polícia chinesa, até que um dia foi interrogada: “Foi um milagre não ter sido repatriada para a Coreia do Norte. Como dominava bem a língua chinesa consegui responder às perguntas difíceis. Convenci-os de que era chinesa e não fui mandada para lá”, lembra. Desde então teve de mudar de nome sete vezes para proteger a identidade. E essa nem sequer foi a parte mais difícil da história de Hyeonseo Lee: “O mais difícil foi estar longe da minha família. Chorava todos os dias. Olhava para a Lua a pensar na minha mãe e imaginava que ela também estava a olhar para lá. Falava com a Lua como se estivesse a falar diretamente com ela. Não sei como há quem não perceba a importância de estar com a família”, confessa, emocionada.

Em 2008, Hyeonseo Lee pediu asilo à Coreia do Sul. Foi essa a primeira vez que teve a experiência de participar numa sociedade aberta: “Percebi que todos os seres humanos tinham direito a isso e quis trazer a minha família. Foi difícil. Tiveram de deixar tudo para trás e a minha mãe teve de deixar os irmãos. Tenho muita pena de os ter separado, mas estava muito mal sem a minha família. Não queria acreditaar que tinha de escolher entre ter liberdade e ter uma família”., confessa a ativista. Para libertar a família delineou um plano: primeiro, pagou a um médico para fingir que a mãe e o irmão tinham morrido. Depois, ficou à espera deles na fronteira: “Ia vê-los pela primeira vez em 14 anos. Nem nos podíamos abraçar porque estávamos com medo de sermos apanhados”, recorda a norte-coreana.

Nem tudo correu bem: “Tivemos problemas com oficiais chineses, mas com a ajuda de Deus conseguimos cruzar a China e entrar noutros países da Ásia. Só que a minha família foi presa por ter entrado ilegalmente na China. Depois de 50 dias a visitar a prisão e a tentar negociar a saída, percebi que não tinha dinheiro que me pediam para os libertar. Estava perdida e sentia-me no escuro”, desabafa. Depois, Hyeonseo Lee descobriu que “os anjos existem e estão entre nós”.

O anjo de Hyeonseo Lee apareceu sob a forma de um homem australiano, que tinha sabido da história da norte-coreana e que queria ajudar: “Ele pegou num cartão de crédito, levantou dinheiro e resgatou não só a minha família como mais três pessoas na mesma situação que eles. O que ele fez mudou a minha vida. Eu achava que o mundo era frio. Agora percebo que não”, confessa. Mas isso não lhe retira sofrimento.

Paguei muito para ter a liberdade que tenho hoje. Mandei para o lixo 17 anos de memórias e estive 14 anos separada de toda a gente que era importante para mim. Agora, as coisas mais preciosas que tenho são simples como tomar chá numa esplanada. Isso é liberdade. E só conheço essa realidade há nove anos. Espero que dure para sempre.”

Hyeonseo Lee considera-se, por isso, “uma das poucas sortudas”. Isto porque “muitas das pessoas que fogem só encontram traficantes de seres humanos para os receber na China. Só uma pequena percentagem dos desertores da Coreia do Norte consegue liberdade quando sai de casa”.