É um hábito antigo, que ainda mantém: logo que acorda, João Marques Valentim liga o rádio para ouvir as notícias. A 25 de agosto de 1988, acordou cedo, pouco depois das 7h30. Tinha de seguir para Sintra, onde ia fotografar uma entrevista a um empresário que vendia atrelados. A reportagem era para o jornal Correio da Manhã, onde trabalhava, e tinha combinado encontrar-se com o colega repórter na estação de comboios, antes de seguirem para o local. Como sempre, cumpriu o ritual, logo que saiu da cama. “Liguei a rádio e deparo-me com as primeira notícias: o Chiado estava a arder. Já não fui para Sintra, claro. Meti-me no comboio e segui para o Rossio”, conta ao Observador.

Assim que chegou, e num tempo em que ter um telemóvel no bolso era uma ideia longínqua, ainda teve de ir a uma loja pedir para telefonar para o jornal, para avisarem o colega da mudança de planos. Depois, começou a trabalhar.

“Com os rolos que tinha, comecei a fotografar. Estava mesmo na rua que desce para os armazéns do Chiado e comecei a ver as chamas a saltarem de prédio para prédio.”

E era “um pandemónio”, não só junto aos prédios que ainda estavam a arder, mas também por causa da multidão que se juntou no Largo Camões, onde não cabia nem mais uma pessoa, e que assistia a tudo o que estava a acontecer alguns metros abaixo, no fundo da Rua Garrett.

O incêndio foi sendo alimentado por várias explosões que atingiram também os edifícios vizinhos dos armazéns (JOÃO MARQUES VALENTIM)

Ali, o incêndio já tinha destruído uma boa parte de uma das pérolas da cidade de Lisboa. Sem barreiras que limitassem o trabalho dos jornalistas, João Marques Valentim estava tão perto que acabou encharcado com a água dos bombeiros. “A força da água que saía das mangueiras era tanta que desgastava as paredes e caia tudo em cima de nós. Água, reboco, tudo. E depois havia o calor. Estava um calor enorme, era um inferno“, recorda.

Não parou de fotografar e, em pouco tempo, os rolos que tinha com ele — e que deveriam ter servido apenas para fotografar o tal entrevistado de Sintra — acabaram. “Voltei a ligar para o jornal, a partir da Instanta, uma loja de fotografia que havia ali perto. Pedi para me mandarem mais rolos por estafeta e, quando ele veio, levou os que eu já tinha usado, para serem revelados.” No total, foram 10 rolos, quase 400 disparos que lhe permitiram registar um dos momentos mais marcantes da história de Lisboa — e do país.

Além dos 2 mortos, o incêndio fez também dezenas de feridos, sobretudo por causa da inalação de fumos, como o caso registado nesta foto (JOÃO MARQUES VALENTIM)

Fotografou o esforço dos bombeiros para controlarem as chamas, o socorro aos que não resistiam ao calor e à inalação de fumos e o apoio, com comida, por exemplo, aos envolvidos na operação. Nesses registos estão também os poucos momentos de descanso dos homens que ali passaram vários dias, até todas as chamas estarem extintas. Os homens e uma mulher específica, que surge numa das fotografias que guardou e que o Observador entrevistou, a propósito dos 30 anos do incêndio. “Lembro-me perfeitamente dessa foto e da bombeira sentada no chão. Nunca mais a vi. Um dia era giro fazer uma foto com ela no mesmo sítio”, acrescenta o fotojornalista.

A bombeira Paula Tocha esteve 4 dias no combate às chamas e no rescaldo do incêndio (JOÃO MARQUES VALENTIM)

As imagens que registou dos bombeiros são, aliás, uma das coisas que mais o marcaram. Pela tarefa gigantesca que tinham, pelo esforço que fizeram, pela luta desigual, mas, sobretudo, na comparação com o que acontece nos dias de hoje.

“Já viu o equipamento que usavam? É uma coisa confrangedora. Hoje em dia, nenhum bombeiro se vestiria como eles ali. Estavam completamente vulneráveis, era o que havia”, conta.

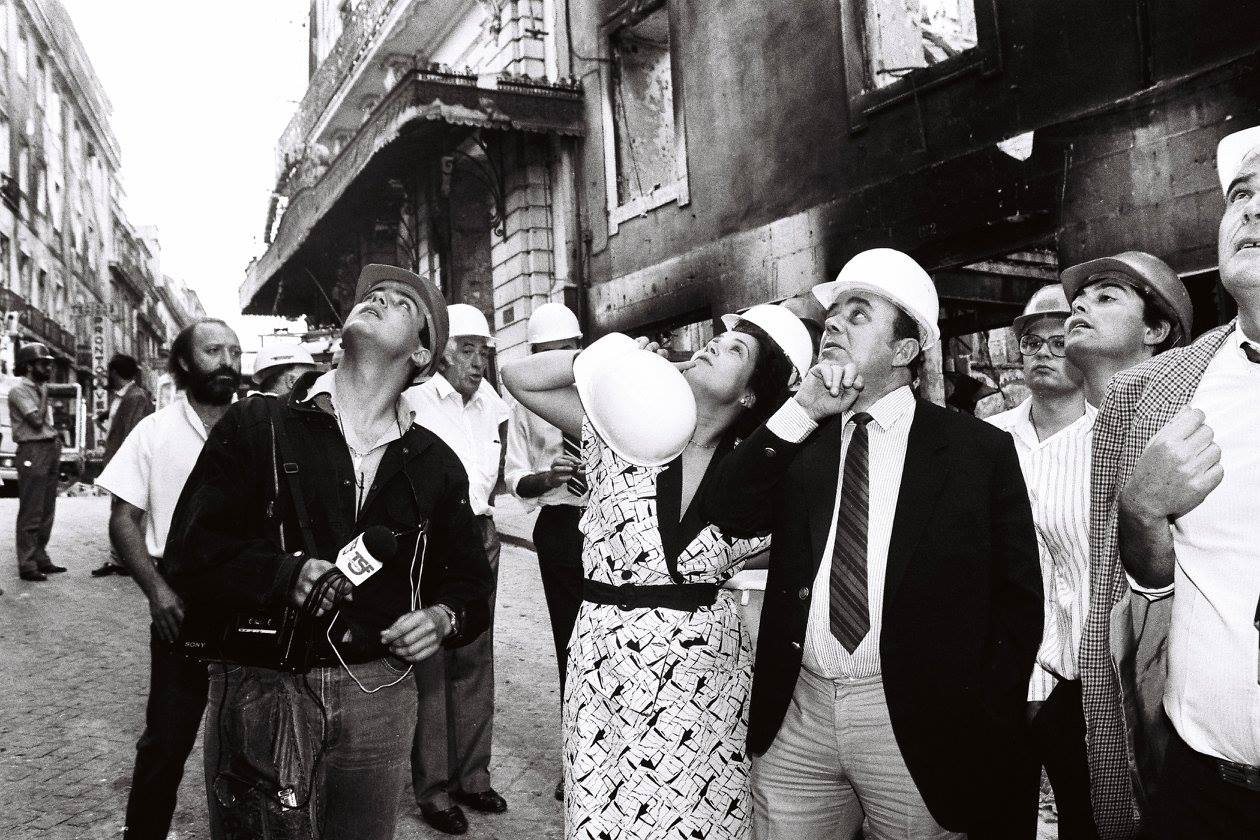

A meio do dia, ainda foi para a redação, para levar e revelar mais fotos. Voltou ainda durante a tarde e voltou também nos muitos dias que se seguiram, para fotografar a evolução dos trabalhos e o rasto de destruição deixado pelas chamas. Fotografou também as visitas ao local dos vários responsáveis políticos da altura, como o Primeiro-ministro, Cavaco Silva, o presidente da Câmara de Lisboa, Nuno Krus Abecassis, ou o ministro do Comércio e do Turismo, Ferreira do Amaral.

Cavaco Silva, na altura Primeiro-ministro, visita o local do incêndio (JOÃO MARQUES VALENTIM)

A 25 de agosto de 1988, João Marques Valentim tinha 39 anos. Hoje, com 69 e já reformado, diz que olha para as fotos e sente o que não sentiu naquele momento. “Quando as coisas estão a acontecer, um jornalista fica tão concentrado no que está a fazer que nem pensa. A câmara torna-nos um pouco insensíveis também. Pomos tudo o que somos nas imagens, claro, porque somos de carne e osso, mas só se pára para pensar depois, para rir ou chorar ou o que for. É evidente que algum tempo depois, e ainda agora, olho para as fotos que fiz e penso: “bolas!”.

Nos anos que se seguiram, continuou a ser fotojornalista do Correio da Manhã e, depois, editor de fotografia até 2002, altura em que deixou a redação. Por coincidência, colabora agora com o jornal Bombeiros de Portugal. Diz que foi por acaso e não atribui qualquer relação com a experiência no incêndio do Chiado, mas não é o único laço: o filho também é bombeiro. E é, aliás, uma das caras da coleção de fotografias que Marques Valentim tem exposta no Hospital Garcia de Orta e a que chamou “Renascer das Cinzas”, como homenagem ao trabalho dos bombeiros e às populações atingidas pela tragédias dos incêndios de 2017.

“Eu acho que há sempre uma identificação entre um jornalista e um bombeiro. Com as devidas diferenças, claro. Nós, jornalistas, também temos de sair e largar tudo, muitas vezes. E trabalhamos por uma missão. Tal como eles.”

Uma das fotos da exposição “Renascer das Cinzas”, com o filho de João Marques Valentim (JOÃO MARQUES VALENTIM)

“Tinha tanto de bonito como de horror”. O incêndio do Chiado visto por uma bombeira que o combateu