Quando, em maio de 2019, Andreia C. Faria publicou uma antologia que reúne três dos seus livros e alguns textos inéditos e decidiu chamar-lhe Alegria para o Fim do Mundo (Porto Editora), não sabia quão perto estávamos, não do fim do mundo mas do fim de um certo mundo. Não sabia, mas de certa forma pressentiu o que, para lá do espírito do tempo, para lá dos sedimentos e do pó dos milhares de acontecimentos com que diariamente, os media, a literatura, a história, a ciência nos anestesiam, há uma constelação de histórias imóveis ao olhar, gestos que se desenham para ninguém, movimentos geológicos que fogem à racionalidade crescente e coisas fixas, alicerces milenares que já todos esquecemos, mas cujo fogo lento da Terra se prepara para destruir num dia qualquer. Da garganta aberta do pavão, à magreza dos pulsos de uma mulher, ao cheiro de uma camisola que despimos, aos objetos sem qualidades, ao rebentar do cio nos frutos, nos animais e na carne, tudo contém uma vida secreta que nos confronta com o lado falhado, inacabado, desistido e, ao mesmo tempo, fulgurante, na nossa existência, porque “só curvada no íntimo se esclarece a fome”.

O universo poético de Andreia C. Faria não comparece à poesia urbana e às suas neuroses, não é realista mas é intensamente político e confrontativo; onde se escava cada aparição até que ela revele, não a sua origem, mas apenas uma das suas muitas máscaras que acumulou ao longo do tempo. Ela própria, a poeta, assume a sua máscara e, num gesto cada vez mais estranho à poesia e à literatura atual, Andreia não fala de si mesma, da sua vida, do seu ínfimo, das suas suites ou das suas cidades preferidas. Mesmo quando parece confessar-nos segredos seus, ela deixa-nos ouvir um murmúrio longínquo que nos diz que a voz que ouvimos não pertence a ninguém em particular mas à corrente de um rio subterrâneo onde somos nós mesmos que vagamos sempre iguais e sempre outros. Como Zaratrusta, Andreia C.Faria aceitou o que em si e o que nas coisas não pode falar.Por isso, está atenta aos sinais deste Antropoceno; ela percebe que”o mundo não aguenta a narração de mais nada”, que é preciso que “deixar que as intempéries terraplanem tudo” e que a única alegria pertence à Terra, ela que é o chão de todo o pensamento. Se há um outro caminho na nova poesia portuguesa ele começa aqui.

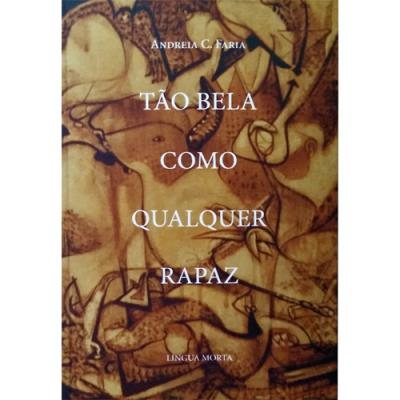

Antologia que reúne os livros Flúor, Um Pouco Acima do Lugar onde Melhor se escuta o Coração, Tão Bela como Qualquer Rapaz mais alguns textos inéditos foi publicada na coleção de poesia “Elogio da Sombra” da Porto Editora

Quem é a Andreia C. Faria? O que é o C? De onde vem, para onde vai? O que estudaste? por que caminhos andaste? Quando começaste a escrever? Quando te tornaste poeta? Ou já nasceste assim?

O C. oculta, mas assinala, uma pertença geracional e de classe. Como um sotaque, que faço questão de não perder. Em termos práticos, o C. divide as águas: cai na minha vida profissional, fica na escrita.

Estudei jornalismo, mas nunca exerci. Rapidamente percebi que não me interessava aquela ideia de jornalismo que vingava no início dos anos 2000, com o jornalista a ser sobretudo um gestor de gadgets. Entrei para a faculdade numa altura em que a profissão estava deslumbrada pelas novas tecnologias, Internet, os blogues, a transição dos jornais para o online, etc. Preparavam-nos para metermos as mãos em tudo, desde programação ou programas de edição de vídeo ao Photoshop. Não digo que esteja mal, mas eu tinha uma ideia romântica do jornalismo, queria conversar com pessoas e escrever, e era de uma total inépcia quanto ao resto. Devia ter olhado com mais atenção para o plano curricular, mas depois de lá estar terminei o curso, nem te sei dizer exatamente como, e fui trabalhar para a Livraria Leitura, onde estive uns anos e onde tive a sorte de encontrar outros livreiros e clientes que conversavam muito comigo e me mostraram muitas coisas. Talvez essa tenha sido a minha verdadeira formação. Alguns desses livreiros são, ainda hoje, verdadeiros amigos, pessoas e leitores formidáveis. Depois disso fui fazer um mestrado em Estudos Anglo-americanos, porque havia um ramo de estudos feministas na FLUP dirigido pela Ana Luísa Amaral, era uma delícia ouvi-la, poder falar sobre poetas como a Emily Dickinson, Sylvia Plath, Adrienne Rich. Depois comecei a trabalhar em edição e desde então tenho-me mantido nessa área. Não acho que os méritos académicos ou profissionais se misturem com a poesia, quando muito até atrapalham. É um equívoco, até, trazer qualquer ideia de inteligência ou de competência para a conversa. Como escreveu a Simone Weil, “a inteligência não tem nada para descobrir, mas sim para terraplanar.” O trabalho da inteligência é um trabalho servil. Para a vida espiritual e artística conta zero.

Em apenas dois anos (creio) publicaste três livros e não tens escrita de principiante. Como é que saíste do armário artístico para a luz?

Alegria Para o Fim do Mundo reúne poemas de todos os meus livros de poesia com exceção do primeiro, De haver relento, e acrescenta-lhe um conjunto de inéditos. É, nesse sentido, um livro que demora 10 anos ou mais a ser feito. E Clavicórdio, já de 2020, é uma mistura de textos em prosa recentes, escritos de um jato, e textos mais antigos, alguns com mais de 10 anos, em que ainda me reconheço. A publicação aparece, de facto, bastante concentrada no tempo, mas o trabalho de bastidores é longo.

Não sinto que tenha saído de um armário, ou de uma gaveta, neste caso, porque nada na minha vida mudou para acomodar a poesia. Costumo dizer que a poesia acontece apesar de mim. Nunca compreendi a ideia de querer ser poeta. Ou se sabe que se é, ou se sabe que não se é. Não há negociação, não há o querer ser. O que há é querer publicar livros, querer levar vida de poeta, seja isso o que for. Querer ser poeta é um engano, um enamoramento, porventura, com uma série de lugares comuns sobre a figura do poeta. Há muita gente para quem a poesia não interessa assim tanto, gostam é dos poetas, de um certo estatuto que ainda se atribui ao poeta, de uma certa permissividade.

No meu caso, tanto a imaginação como o ritual que a escrita envolve, a solidão e o silêncio, são-me inatos (e muitas vezes ingratos). À medida que a idade avança as condições que a poesia me pede até se tornam fardos pesados, social e familiarmente embaraçosos. Por isso, não entendo essa ideia do poeta como figura excecional, exuberante, que anda em tourné e grandes folias e a quem tudo é permitido, em quem os dramas pessoais dispensam a discrição. A verdadeira loucura é quotidiana e discreta, o desespero é discreto, o génio é discreto,as neuras e as preferências de cada um são as neuras e as preferências de cada um e não devem servir para contextualizar o que é escrito. Isso é corresponder ao equívoco mais ou menos generalizado de que a poesia é sempre confessional. Essa ideia do poeta como figura excecional, acima do comum dos mortais, e agora também como entertainer, cheira a mofo e é nociva à poesia. O poema, ao contacto com o leitor, pode ser excecional, pode ser o grão de loucura, a faísca, mas o poeta não vejo porque o será.Por outro lado, há também por aí muita poesia seca, árida,

retentiva, em que a competência formal é apenas uma forma

de negar a vida, um medo demasiado evidente do ridículo, do

excesso, do falhanço. Uma poesia cínica e domingueira, às

vezes pretensamente conceptual. Essa ainda é a pior.

Andreia C. Faria, tem 36 anos, vive no Porto e começou a publicar em 2008. Imagem: Octavio Passos/OBSERVADOR

Como te aconteceu a poesia, como é que ela entra na tua vida e se torna uma forma de expressão?Não sei dizer como começou. Lembro-me de ler e escrever desde sempre, era o que havia para matar o tempo. Costumo dizer que tive sorte (ou azar, nem sei), porque o acesso generalizado à Internet só acontece já eu estou no secundário, e os smartphones chegam já eu sou mais do que adulta. Tive a sorte de passar pela experiência do tédio, das longas tardes sem distrações, onde só havia a rádio e livros. A televisão, também, mas as manhãs e as tardes na televisão eram uma coisa triste.

Hoje seria diferente, aposto. Pergunto-me se seria leitora se tivesse nascido nos anos 90 ou 2000. Os miúdos hoje têm uma agilidade mental e uma cultura visual notáveis, e o que é assustador é que o conseguem sem ler, não precisam dos livros para nada. Muitos dizem gostar de poesia, mas o verso surge como adereço, como legenda a uma imagem que tem sempre primazia, e portanto o verso não tem valor em si mesmo, enquanto imagem autónoma.

Se isso se vai notar quando os miúdos de hoje forem adultos, se vai haver algum tipo de falha muito notória? Não sei. Os leitores passaram a ser figuras tristonhas, datadas, excêntricas. Há uns anos, um rapaz mais novo que me viu a ler numa sala de espera suspirou, entre divertido e enfadado: “Admiro as pessoas que têm paciência para ler”. É isso, eu tive uma infância e adolescência em que havia tempo e paciência para ler. O impulso para a poesia não virá daí, mas a cadência, a relação com o tempo, a capacidade de suportar a solidão e o aborrecimento necessários à poesia, sem dúvida sim. Também por isso há qualquer coisa de condenado nisto de fazer e ler poesia. Há um corte radical entre as gerações, creio que os mais novos nem sequer sentem estar em falta, em dívida, relativamente aos livros e à tradição poética de língua portuguesa. Provavelmente não estão. E sobretudo fogem, e quem pode censurá-los, a qualquer momento vazio, sem estímulos, sem distrações. Mesmo as pessoas mais velhas têm, muitas deles, relações até infantilóides com o telemóvel, as redes sociais, etc. Têm é, também, a memória de outros recursos, de outros modos de estar e de passar o tempo. Podem fazer esse esforço de comparação. Os miúdos não.

O mundo que aí vem remete a ideia de poesia para a insignificância, para o lugar da legenda, para o adereço. Já dizer que a poesia não sobreviverá é mais difícil. Acredito que sim, que sobreviverá, mesmo que as palavras sejam usadas para algo que o poeta nunca pretendeu, ou mesmo que em cumplicidade com as linguagens do marketing, da comunicação social, das redes sociais. O Fernando Pessoa nunca pensou certamente que alguns versos seus decorariam o WC de um Starbucks em Lisboa. Mas há sempre um momento em que o poema se vira contra aquilo que pretendem que promova. Haverá sempre, na palavra, um potencial de subversão.

Quando escreves é mais para comunicar contigo mesma, para dares uma imagem ao caos ou é (também) para comunicar com os outros?

Quando escrevo não me preocupo com ninguém, só ao publicar tenho em mente o leitor e a possibilidade de comunicação. Prezo muito a obliquidade, a ambiguidade, o abalo que a poesia pode trazer ao leitor. Mas, precisamente, isso pressupõe um terreno comum, um nível mínimo de comunicação. Aliás, sempre que um poema me atinge mais profundamente sinto que ele vem de uma espécie de rio subterrâneo comum, como se fosse escrito por uma entidade que representa a experiência humana universal e não pelo poeta tal.

Essa voz poética, tão única, tão singular, na poesia portuguesa, conquistaste-a logo, foi surgindo, vais procurar por ela, chamá-la ao fundo quando é preciso?

Como disse antes, acho que a voz existe apesar de mim e é bastante descolada da pessoa que sou no quotidiano. Não elaboro muito sobre isso. Mas é uma espécie de força bruta, o poema surge-me quase sempre como um bloco, quase sob a forma definitiva. Surge por necessidade. Eu depois vou trabalhando aqui e ali, e às vezes trabalho durante muito tempo coisas mínimas, mas não parto para a escrita com um conceito, com uma ideia do que quero fazer. Quando vou escrever já tenho o poema. O poema aparece ou não aparece. E gosto de lidar com esse grau de incerteza, de risco, de expectativa e de implausibilidade. Gosto que o poema tenha muito de ritual, mas não permito que seja programado.

Tens uma escrita muito culta, mas onde as referências não surgem como adereço ou exibicionismo intelectual. Elas já te estão no sangue do pensamento, surgem de dentro das coisas. Como é que nos descreverias o teu processo mental de escrever?

Não me preocupo em trazer referências para o que escrevo, e penso que o poema tem de funcionar quer o leitor tenha ou não as mesmas referências que eu tenho. Claro que a escrita é um diálogo com outras escritas, com outras imagens, outros corpos. Esse diálogo acaba vertido para os meus próprios poemas, acrescenta camadas de leitura, mas não é algo premeditado.

O Camilo Pessanha,tal como Mallarmé ou Verlaine são exemplos de poetas que tratavam cada palavra como um totem, procurando trabalhar a partir da força simbólica que cada uma delas carrega. Ocorreu-me perguntar como é a tua relação com as palavras, com o vocábulo?

Nos últimos anos essa relação tem sido sobretudo política, e tenho esperança que o poético e o político compareçam ambos no poema. Quando durante os anos da Troika nos diziam que vivíamos acima das nossas possibilidades, quando agora se fala em países frugais, percebemos claramente que a linguagem não é inocente, estas expressões são sedimentadas com um propósito muito claro, uma moralidade que se quer impor. Quando agora ouvimos frases virais (pun intended) como “o inimigo não é o vírus, o inimigo é o outro”, por muito que estas frases sejam ditas com a melhor das intenções, temos de questionar se isto não será perigoso. Não reforça um movimento de distanciamento entre pessoas e classes que já está a acontecer? Por exemplo, se no metro do Porto já só víamos quase os turistas e os pobres, mas ainda assim íamos vendo pessoas da classe média, agora vemos só os pobres. Andar de metro tornou-se um estigma, quem anda de metro e de autocarro é quem é descartável, é quem não tem carro, quem não tem possibilidade de se deslocar em segurança. Quando o discurso político e noticioso nos fala em “proteger famílias”, temos de questionar primeiro quem corresponde a essa ideia de família. Quem é invisibilizado por essa ideia nunca explicitada de família? Dois ou três amigos que vivam juntos são uma família? Um idoso e dois gatos são? Uma pessoa sozinha é? Uma mulher que viva sozinha e sem filhos é uma dissidente dessa ideia da família ao serviço do Estado — ainda que o discurso público nos queira fazer acreditar o contrário, que é o Estado quem está ao serviço da família? E tomar como célula nuclear da sociedade uma certa ideia de família não reforça este distanciamento cada vez maior entre pessoas diferentes, de origens diferentes, de valores diferentes? Não estamos a entrincheirar-nos, com o que é nosso e com os nossos, no medo, na indiferença perante o outro?

A poesia é também esse questionamento, o desnaturalizar destes chavões. A poesia tem de se confrontar com o seu tempo, seja frontalmente, seja obliquamente, tangencialmente ou como relato deliberado de uma fuga. Mas responde a esse tempo, é responsável perante ele.

Tão Bela como Qualquer Rapaz, editado na Língua Morta, é o seu livro mais sólido e o que lhe valeu o prémio SPA, em 2018

Num tempo tão pouco dado a subtilezas e muito habituado a literalidade até porque a poesia tende para essa correspondência imediata entre o nome e a coisa, não deixando brechas para a luz da constelação que há em cada palavra e amplia o alcance de um poema. A tua poesia não sendo à primeira vista simbólica, os teus assuntos parecem ser quotidianos como uma camisola que se despe e fica com o cheiro do nosso corpo lá preso. No entanto, tens poemas profundamente simbólicos e, eu diria mesmo, que em toda a tua poesia corre um veio subterrâneo que nos empurra para a decifração. O que te parece?

Parece-me uma leitura muito acertada, não poderia acrescentar nada.

Há no teu universo algumas coisas constantes obsessivas, imagens que retornam em vários poemas: o sangue, a magreza, as deformidades num corpo outrora perfeito, os pavões, o mês de agosto…como podemos ler estes sinais? Como uma dor ou como o triunfo sobre uma certa ideia cristalizada do que “é a beleza”.

Não se trata de um triunfo programático sobre convenções de beleza. O que acontece é que eu só acho belo aquilo que é vulnerável, ferido, insano, religioso, extremo. A beleza comum, o consenso e os sentimentos sãos e hedonistas que a beleza convencional inspira não me interessam. Relativamente ao Clavicórdio, alguns leitores têm-me dito que

há ali um fulgor que não conseguem desprender da minha

figura, como se houvesse naquela espécie de caderno diarístico

uma verdade acerca de quem eu sou. Mas não há essa

verdade, o que há é uma desfiguração deliberada de episódios

escolhidos da minha vida, uma história contada a partir dos

limites, de uma imaginação extrema. A haver ali uma verdade,

é uma verdade terrível, grotesca. Porque não me interessa a

beleza factual, convencional.

A contrapêlo do universo urbano e suas neuroses que tem dominado a poesia portuguesa (pelo menos aquela que tem chegado ao grande-pequeno público) o teu universo é sobretudo rural. É como se tivesses vivido sempre no campo e conhecesses todos os seus segredos e dores. De onde vem essa ruralidade própria da Idade do Ouro, antes da queda?

Acho sempre curioso que me digam que o meu universo é sobretudo rural. Há alguns poemas que remetem para esse território, mas a grande maioria acontece a partir da cidade ou dos dormitórios à volta da cidade. Talvez ao nosso olhar urbanizado a cidade funcione como o neutro, e portanto invisível, enquanto os traços da ruralidade são mais notórios porque lhes atribuímos um certo exotismo.

Dito isto, tenho ligações familiares ao campo e a modos de vida muito arcaicos. O Rui Lage disse há tempos numa conversa na livraria Flâneur que o campo da sua infância passou diretamente do neolítico para a modernidade no espaço de meia dúzia de anos. Essa ideia permaneceu comigo porque me parece certeira. Eu já não conheci, por uma unha negra, esse campo de miséria explícita, já cheguei no tempo dos hipermercados e dos automóveis e da miséria disfarçada de consumo, mas os meus pais sim, conheceram essa ‘lavoura arcaica’. Eles cresceram nos anos 60 e 70 (foi ontem!) sob lógicas totalmente feudais, com a igreja e dois ou três senhores a dominarem a comunidade. A pobreza, a fome, a injustiça, a violência, a humilhação, o analfabetismo eram a regra. Muitas pessoas fugiam mal chegavam à adolescência, vinham trabalhar para a cidade, tiveram filhos, se calhar até prosperaram, mas esse legado de medo, injustiça e humilhação, a infância estropiada, permanece por muitas gerações, acho. As férias na aldeia para mim eram a liberdade, o ar livre, o campo aberto, as sensações físicas mais intensas, mas também a aprendizagem de uma grande crueza.

Os animais são também figuras omnipresentes nas tuas obras. Mas entre esses animais está o Homem e não há fronteira entre uns e outros. Há mesmo aqueles que são as ambas as coisas ao mesmo tempo, ou estão em vias de se tornar. A questão dos animais é um tema que te é caro. Queres falar um pouco dos animais que somos?

Há aqui dois níveis de resposta. Um primeiro nível tem que ver com a industrialização e institucionalização de condições de vida e de morte abjetas para os animais. Como é que podemos viver com esse conhecimento, saber que há autênticas fábricas de morte e de lucro nos arredores das nossas cidades, sem nos sentirmos agredidos, postos em causa, destroçados na nossa humanidade? Ainda hoje no The Guardian uma série de trabalhadores da indústria da carne na Holanda denunciam as terríveis condições de trabalho em que se encontram. Um deles diz que está a ser tratado pelos seus patrões como um animal. Esta comparação não é inocente. Por um lado, quando um homem nos diz que é tratado como um animal, dá-nos imediatamente, por identificação, o alcance da brutalidade a que os animais são sujeitos. Por outro lado, é evidente que uma indústria que tira lucro da objetificação e violência sobre vacas, porcos, frangos, seres vivos sencientes, vai fazer o mesmo a qualquer grupo de pessoas do qual possa extrair lucro. A minha posição perante isto, na minha humanidade mais chã, é a de horror e de denúncia. Qualquer plataforma que me deem, inclusive enquanto poeta, vai servir sempre para denunciar isto.

Mas na poesia há outras questões. Pensar a nossa relação com o não humano é uma questão fundamental para mim, que se liga ao privilégio verbal, à responsabilidade que o poeta deve assumir pelas suas metáforas. Se pensarmos no episódio bíblico de Adão nomeando os animais, percebemos que a linguagem é um instrumento de dominação do outro. O poder de nomear, exclusivamente humano, é um poder artificial e arbitrário, mas ainda assim um poder. E tem sido um poder destrutivo. A poesia participa desse movimento destrutivo, como não podia deixar de ser, não há nenhuma expressão humana que não participe. Há que pelo menos problematizar essa participação, revelar os seus mitos e o que eles têm de violento. Como é que podemos usar o próprio instrumento da dominação – a linguagem – para desmontar essa dominação? Na poesia

portuguesa, vi o Luís Quintais abordar este conflito de forma

séria e consequente em poemas do livro Duelo.

© Octavio Passos/OBSERVADOR

Num ensaio sobre o fazer da poesia, Ted Hughes conta que em criança tinha um grande fascínio por figuras de animais, desenhava animais, moldava-os em plasticina, e rapidamente começou a ir à caça com o irmão mais velho. Mas depois por volta dos 15, 16 anos começou a perceber que esse amor que tinha aos animais era afinal uma agressão. Ele diz que começou a ver as coisas pela perspetiva dos animais, e então deixou de caçar e começou a escrever poemas – e a partir daí o ensaio traça uma teoria sobre escrever poemas ser um movimento semelhante ao de perseguir e caçar, ao de apanhar um animal.

Lascaux, os bestiários da Idade Média, as fábulas, as mascotes de hipermercados: a nossa linguagem está cheia de animais, de metáforas e alegorias vindas da nossa perceção de determinados animais. Como disse o John Berger, os animais são a fonte primordial de símbolos para a experiência humana. Será que a poesia, consciente disto, pode existir como tentativa de comunicação empática? Pode ser o registo de um compromisso com a alteridade?

A Adrienne Rich rejeitou um dos seus primeiros poemas, “The diamond cutters”, um poema em que utiliza os lapidadores de diamantes como metáfora do trabalho oficinal da poesia. Ela rejeita esse poema porque se apercebe de estar a perpetuar e a romantizar trabalho escravo. Diz que o poeta deve ser responsável pelas suas metáforas, e eu não podia estar mais de acordo. Mas pergunto-me se essa responsabilidade deve acontecer pela recusa pura e dura. Será que podemos recusar definitivamente o uso certas metáforas? Ou podemos apenas desnaturalizá-las, estranhá-las, colocá-las num extremo que nos faça questioná-las, que nos faça sentir o seu choque?

Ainda não consegui encontrar uma solução definitiva para esta questão. Diria que o que escrevo tem ao mesmo tempo esse impulso predatório de que falava o Ted Hughes e a consciência de que a metáfora é política e pode ser usada contra aquilo que amamos.

Clavicórdio, da Língua Morta, foi lançado já este ano e junta alguns contos, short stories e textos poéticos de Andreia C. Faria

Homens e mulheres, dois universos que se tocam mas não se encontram. O amor, tal como a ternura, a violência, o mal nunca são tratados de forma panfletária, nem há em ti ou na tua poesia esses gestos bruscos e tantas vezes falsos da rebeldia. É como se tudo emanasse da terra e tudo tivesse um sentido, uma ordem oculta, que só a Terra (e o facto de nós sermos feitos pelos territórios que habitamos) ocupamos pode agir sobre nós ?

Sou cada vez mais cautelosa quando à prevalência de um discurso elitista e academizante na discussão pública do sexo e do género. É um discurso que me parece cada vez mais utilizado como forma de distinção pessoal e menos de incisão política. Esse discurso promove quase uma censura ao peso da dimensão biológica nas nossas vidas, quando a biologia ainda significa destino, tanto para as mulheres como para os homens. Isto de forma menos ostensiva no ocidente, em cidades cosmopolitas, mas basta sairmos um pouco de Lisboa e do Porto para percebermos que sim, a biologia ainda significa um determinado destino. É a matéria concreta com que temos de trabalhar, com que a minha poesia trabalha. Não porque eu acredite em essencialismos de género ou os promova, e até diria que o que escrevo tem um elevado grau de instabilidade a esse nível, mas porque o meu corpo e a minha socialização não escaparam às regras, à doçura e à violência também, de ser ‘lida’ como mulher e de haver, por isso, uma série de expectativas e avisos sobre o meu comportamento. Negá-lo é uma utopia. Eu posso gostar de muitas dessas utopias que têm surgido, achá-las desejáveis, inteligentes, mordazes, mas sei que não passam de elitismo inconsciente ou disfarçado.

Quando ainda há tantas lutas do feminismo da segunda vaga, dos anos 60 e 70, que estão por cumprir, quando vemos tantos retrocessos a acontecerem no Brasil, nos EUA, mesmo aqui na Europa, é preciso abrir e aclarar o discurso do feminismo, voltar às lutas das mulheres (por muito problemático que o conceito seja, há meia dúzia de vetores comuns que só de má-fé negaríamos que bastam para a identificação de um sujeito político), em vez de torná-lo elíptico e sofisticado e apagá-lo ao subordiná-lo a outras lutas – válidas, mas outras lutas. Eu quero poder falar com a minha mãe sobre isto de uma forma que ela perceba e que seja relevante para a vida dela. Quero poder falar sobre isto com mulheres que sentem todos os dias a violência que ainda implica ser percebida e socializada como mulher.

© Octavio Passos/OBSERVADOR

Há uns tempos houve uma polémica, porque a J. K. Rowling disse que falar em “pessoas que menstruam”, em vez de se falar em mulheres, é uma invisibilização da experiência da maioria das mulheres. E eu concordo com ela. Caíram-lhe em cima, que aquilo era transfóbico. Depois veio o ator dos filmes do Harry Potter censurá-la e explicar-lhe que as mulheres transgénero são mulheres. Quer dizer, chegamos ao ponto caricato de termos um tal policiamento abstrato das sensibilidades que nem nos damos conta de que é mais do mesmo: um homem a explicar a uma mulher o que é uma mulher. . Se vamos tentar aplicar leis de pureza à forma como falamos de relações e experiências humanas — que são sempre contraditórias, violentas, corpóreas, confusas, e em que o amor nem sempre se destrinça claramente da violência — vamos fazer disto uma Disneyland onde ninguém sofre, ninguém é incomodado pelos outros, ninguém pode ouvir nada que fira a sua sensibilidade.

O amor, o erotismo, a sexualidade são uma coisa frágil, incerta e tão quotidiana que eles são como uma implosão prestes a acontecer e que será fatal para tudo e todos. Eros é um deus mortal?

Só amamos aquilo de cuja morte temos uma consciência aguda e permanente.

O teu livro mais recente é o Clavicórdio, na Língua Morta, que são textos poéticos e pequenos contos. O que é um clavicórdio e porquê esta respiga, fascinada e fascinante, quase erótica, de anacronismos, velhos objetos, velhas palavras, coisas em desuso, corpos envelhecidos como se, por isso, derrotados…

Dizes bem, há muito de erótico nessa respiga pelo que é velho, obscuro, deformado, pelo que caiu em desuso. Neste livro uso o clavicórdio como metáfora do coração. Se se procurar ouvir o som de um clavicórdio (há alguns vídeos na internet), apercebemo-nos de uma grande imperfeição no som, as notas nunca são cheias, completas. E depois há uma espécie de sopro, de arrasto na passagem entre as notas, na vibração das notas, e ouve-se nitidamente o som da madeira das teclas. Gosto dessa fisicalidade do instrumento. Pelo que li, era usado como instrumento para praticar e compor, e não para atuar em público. Também me agrada essa ideia de que nos bastidores trabalhamos com matérias menos perfeitas.

O teu universo tem a força da serenidade, mesmo a dor, a morte, a destruição, o amor parecem uma constelação que tu descobriste e cujo brilho há muito instigava alguém a desenhá-la. És tu própria uma constelação serena? E o que ela contem de super-novas, estrelas mortas e buracos negros, ou planetas ignotos?

Não há qualquer tipo de serenidade em mim, não é possível. O que acontece é que a reflexão longa e aturada, quando é finalmente vertida em palavras, tem o aspeto da serenidade.

Ganhaste o prémio Literário Fundação Inês de Castro pelo teu livro “Alegria para o fim do Mundo”, publicado na coleção “Elogio da Sombra” da Porto Editora. Como recebeste, no ego e na alma, esta distinção?

O reconhecimento é bom, desde que não crie um consenso preguiçoso que impeça os leitores de me lerem em estado selvagem.

Qual a tua opinião sobre a poesia portuguesa (em geral)? Quem é que gostas de ler? Porque o teu livro não tem óbvias afinidades ou filiações.

Luiza Neto Jorge, Luís Miguel Nava, Adrienne Rich pontuam muito claramente a minha poesia. Mas tenho poucas afinidades duradouras. Rapidamente a devoção a um poeta se transforma em repúdio. Começo a notar-lhe os tiques, o estilo começa a ser grotescamente óbvio. É natural, tendemos a libertar-nos de tudo o que exerce demasiada força sobre nós, tudo o que nos prende. Por isso, quando gosto de um poeta tento não gastá-lo logo de uma vez, prefiro deixá-lo arder à cabeceira, parcimoniosamente, durante uns bons anos.

“Por horror ao vazio se começa a sofrer”? Estás a trabalhar em coisas novas?

É sempre uma luta entre o impulso e a prostração, uma série de arranques às escuras. Não me interessa saber à partida o que vou fazer. Mesmo que demore meses, anos, tem de ser repentino, tem de conter uma força bruta contra a qual não há argumentos, e que se revela apesar de mim e apesar de toda a prostração.