A reacção foi rápida e enérgica. Em linha com a proclamação de Salazar de 13 de Abril daquele ano de 1961: “Para Angola, rapidamente e em força”. A 21, o “Niassa” zarpava de Lisboa carregado de tropas. Dali a três dias seria a vez do “Benguela”, este com os porões atulhados de material de guerra destinado às unidades dos três ramos das forças armadas que já se encontram em Angola e àquelas que dali para diante, uma atrás da outra, continuariam a chegar. Um mês antes, por via aérea, já tinham já sido despachadas quatro companhias de caçadores especiais, que iriam juntar-se a outras três, deslocadas ainda em Fevereiro, no rescaldo de tumultos registados em Luanda no dia 4.

Foram as grandes realidades do tempo e o espírito desse mesmo tempo que fizeram as coisas assim. A ideologia do Estado Novo, nesse aspecto herdada da República, diz que o Ultramar é parte integrante da nação e traço distintivo da sua identidade e da sua alma. Nenhuma das suas parcelas pode ser alienada. Na sociedade, o clamor que se levanta a favor da defesa de Angola e das suas populações revela a existência de uma consciência nacional convergente com a do regime. Nem os chamados meios oposicionistas se distinguem. Cunha Leal não se cansa de brandir a favor do Ultramar e há-de continuar a fazê-lo até muito tarde. Só o PCP, condicionado pelo seu novo ideário anti-colonial, adoptado em 1957, na esteira do XX Congresso do PCUS, se manifesta contra.

Na Europa dos políticos e dos estadistas também ainda faz carreira uma linha de pensamento que defende a presença das suas “potências” em África como imperativo de uma “acção civilizadora” que precisa de ser continuada como forma de criar condições para o continente vir a lançar-se nos caminhos da sua independência. A Índia era a Índia e, na década de 40, ainda Clement Atlee se opusera, tanto quanto pode, à independência total do território. Ao direito que os portugueses consideram que lhes assiste para se manterem em África não faltam argumentos históricos e até emocionais: foram os primeiros a chegar e os que com raízes mais fundas se implantaram e miscigenaram.

Fazia mais ou menos um ano que o primeiro-ministro britânico, Harold Macmillan, apregoara no parlamento sul-africano a sua máxima do “wind of change”. Foi como chamou a um movimento que dali para a frente, previa ele, levaria a juntar mais e mais colónias africanas à lista dos 17 países independentes que já havia no continente. O “wind of change” ainda era, porém, um cenário. A prática, essa, era marcada por realidades como a guerra da Argélia, na qual a França se lançara para combater uma insurgência independentista. Só dali a três anos, em 1964, a guerra da Argélia viria a terminar. Os próprios ingleses só há menos de um ano haviam posto termo à guerra dos Mau-Mau, em que se haviam lançado para impedir a separação do Quénia.

A 13 de Abril de 1961, Salazar proclamara: “Para Angola, rapidamente e em força”

O aplauso que interna e externamente merece o carácter resoluto da reacção de Portugal aos acontecimentos de 15 de Março de 1961 numa parte do norte de Angola também não é estranho à barbárie deixada transparecer pelas imagens do que então se passou. Os cadáveres mutilados de brancos e negros assassinados nas fazendas e a destruição de estruturas e meios dessas mesmas fazendas. Hordas armadas de canhangulos e catanas que se apresentavam como combatentes da UPA em luta pela independência do território haviam sido os autores da matança e das destruições. Se o desconhecido que espera os soldados que partem alimenta nos próprios, e naqueles que deles se despedem no cais, sentimentos de temor, também é de supor que uns e outros se sintam tomados por voluntariosos regozijos pela sua missão vingadora.

O espectáculo recente das vagas de colonos belgas (50 mil ao todo) que, em fuga do Congo, atravessam Angola amontoados em comboios do CFB, também contribui para criar um ambiente propício à reacção de Salazar, na sua associação a fins como a protecção de pessoas e bens ou o resgate de partes do território de Angola caídas nas mãos dos “terroristas”, como usualmente passaram a ser chamados. Sob pressão ou ameaça de consequências da precipitada independência do Congo (um tema ainda muito debatido na sociedade belga), aquela “desgraçada gente”, como lhes chamam, tem como destino o Lobito. Aguardam-nos aí os navios belgas em que embarcarão de volta ao seu país.

A resposta militar

O brado “para Angola, rapidamente e em força” viria a revelar-se, na sua materialização, uma demonstração de vontade e capacidade, vinda de um país de escassos recursos e que não estava preparado para a emergência. Até Setembro de 1961 já tinham sido despachados para Angola mais de 20 mil homens. À sua frente, ou na peugada deles, seguem igualmente levas e levas de todo o tipo de equipamento e material de apoio. No vasto território em que vão operar é preciso pôr de pé (ou improvisar) quase tudo para os acolher. Em Luanda metem-nos num seminário em obras.

Foi a 13 de Maio, porventura uma data não fixada aleatoriamente, que a primeira coluna militar (vulgo MVL) deixou Luanda, organizada para dar início à operação de reocupação de partes dos distritos de Congo (ainda se chamava assim) Luanda, Cuanza-Norte e Malanje, sob controlo da UPA ou por ela ameaçadas. À sua passagem pelas ruas de Luanda os soldados de cáqui que seguem naquelas GMC, nas Ford Canada ou ainda nos estranhos “jeepões” chegados da Metrópole são ovacionados pela população. Seguramente por ver neles e na sua acção motivo de esperança numa restauração da tranquilidade por aqueles tempos abalada.

Daí em diante é o tema da reocupação do Norte que domina os noticiários. A mais exaltada de todas foi a tomada de Nambuangongo, a 9 de Agosto. Era aí que a UPA tinha o seu quartel-general. E fora aí que se registara a maior mortandade de colonos e autóctones: 300 no total. O avanço dos dois batalhões que tinham por missão retomar Nambuangongo tivera de contar com o apoio da Força Aérea e da Engenharia Militar, esta com a função de desobstruir estradas ou montar pontes onde não era possível vadear os rios. Como forma de dar projecção ao acontecimento, a 11 chegava a Nambuangongo um avião transportando jornalistas (por exemplo do New York Times e da revista brasileira O Cruzeiro), mas também o adido naval da embaixada dos EUA em Lisboa.

O esforço de reocupação militar do Norte ficaria concluído a 3 de Outubro de 1961, com a tomada do Caiongo – último reduto dos sublevados. A história desse esforço, da maneira como era contada, estava povoada de heróis, como o lendário alferes Robles e o tenente-coronel Maçanita, e pontilhada por actos de heroísmo, como a tomada de Quipedro e da Pedra Verde por tropas pára-quedistas.

Os tempos que viriam a seguir haveriam, porém, de não dar por boas avaliações de uma comissão militar de alto nível que o Secretariado Geral da Defesa Nacional fizera deslocar a Angola no âmbito da missão que lhe estava atribuída de acompanhamento da situação. Não seria simples nem breve aquela campanha. Estava mais certo o ministro do Ultramar, Adriano Moreira, que no regresso de uma viagem a Angola, a 24 de Março, adverte para a gravidade da situação. O seu remédio não será fácil nem pronto; aquilo para que o Governo se deve preparar é para “uma guerrilha clássica, com todo o desgaste material e político que uma luta dessa natureza comporta.

As posições estavam todas tomadas, mas a mata cerrada daqueles lugares servia como a água serve ao peixe para os sublevados se manterem activos – apenas noutros moldes. A importância económica da região residia na cultura do café. As fazendas de onde provinha, a maior parte delas agora a retomar a actividade, estavam dispersas por toda a área e era preciso manter as vias de comunicação abertas. A quadrícula a pouco e pouco montada teria de ser mantida e, provavelmente, estendida a outras partes do território.

E não era tudo. Era de esperar (uma expectativa que viria a revelar-se de certezas feita) que na Guiné e em Moçambique acabassem por também irromper outras sublevações. Para as prevenir, escapando assim à relativa surpresa registada em Angola, havia que começar a montar dispositivos militares nos dois territórios. O primeiro tiro contra a autoridade portuguesa na Guiné foi em 1963, em Tite. No ano seguinte seria a vez de Moçambique. Nos três teatros de operações nos quais se desenrolou, estava em marcha a guerra colonial.

O fim, treze anos depois

Treze anos foi o tempo que a guerra durou. Chegaria ao fim fruto de um golpe de Estado em Portugal que faz da resolução do problema do Ultramar uma das suas grandes bandeiras e provavelmente o seu mais forte elemento mobilizador. As outras são a democracia e o desenvolvimento. Foi o princípio do surgimento de um ambiente adverso à guerra (“abaixo a guerra colonial/nem mais um soldado para as colónias”, gritava-se nos comícios e escrevia-se nas paredes) que se foi exacerbando na mesma proporção da crescente radicalização da revolução em que foi degenerando o golpe de Estado.

O tempo corrido entre 1961 e 1974 fora fértil em mudanças que no seu conjunto serviram para ir criando um ambiente político e social cada vez menos favorável à guerra. A começar pelas brechas que se foram abrindo na sociedade portuguesa, minada pela fadiga de um conflito que se arrastava sem fim à vista. A mais importante alteração foi, porém, o medrar de um clima internacional cada vez mais hostil à política colonial de Portugal. Para o fim já não havia moção contra Portugal que não fosse aprovada na ONU, sempre com o voto em peso do bloco soviético e dos chamados afro-asiáticos.

Do clamor contra o colonialismo e a guerra colonial que o 25 de Abril fez irromper e foi sempre alastrando, fazem parte narrativas como a de que Portugal se encontrava militarmente em dificuldades — em especial na Guiné, menos em Moçambique, enquanto em Angola o desafogo seria passageiro. Entre os mais acutilantes detractores da guerra a versão era ainda mais drástica: Portugal fora vencido. Como se uma guerra perdida ou em vias de o ser não se visse e cheirasse a milhas. E como se o ambiente de intranquilidade e desconfiança que daí adviria não condicionasse tudo – a vida das pessoas, a actividade económica, o funcionamento da administração, o que se quisesse.

Em lugar de gente a debandar, havia gente a radicar-se de novo e a aplicar as suas poupanças, em muitos dos casos militares metropolitanos no termo das suas comissões. Em Moçambique, a economia crescia a uma taxa de 9% e em Angola, com uma invejável economia à escala de África, a 11% — o que só era possível em razão de investimentos que não teriam lugar num clima de desconfiança e medo. Os sectores-chave da economia, entre os quais a agricultura, os transportes e as comunicações, todos particularmente vulneráveis a uma pressão militar adversa se ela fosse incisiva, funcionavam plenamente.

Se uma das partes de uma guerra está a perder é, no sentido lógico das coisas, porque a outra está a ganhar. A outra parte, neste caso, é representada pelos movimentos de libertação, considerados nos seus respectivos territórios. Alguns factos e considerações da guerra (ou com ela relacionados) não demonstram que fosse tão vitorioso assim o seu esforço.

Moçambique

Tivesse o golpe de Estado ocorrido uns meses depois da data em que ocorreu e a actualidade nacional haveria de vir a ser marcada por um acontecimento que andava a ser preparado: a inauguração da barragem de Cahora Bassa. A obra, sempre que se falava dela apresentada como o maior empreendimento de Portugal no seu Ultramar, fora iniciada em 1969 e estava a aproximar-se do fim, cumpridos que haviam sido todos os prazos das diferentes fases da empreitada.

A Frelimo, brandindo argumentos como o de que o empreendimento se destinava a criar no fértil vale do Zambeze condições para a instalação de um milhão de colonos, desse modo perpetuando o colonialismo, ameaçava impedir a sua construção. A complexidade da obra, envolvendo várias frentes, parecia favorecer o desiderato. A verdade, porém, é que em cinco anos a Frelimo nunca lograra atingir o estaleiro do Songo ou o corredor ferro-rodoviário de 700 quilómetros usado no transporte de cargas desembarcadas na Beira. Nem mesmo dificultar o trabalho na faixa de 900 quilómetros ao longo da qual foram montadas as linhas de transporte que em território moçambicano levariam a energia para a África do Sul.

Ter sido possível levar até ao fim uma obra tão demorada no tempo e desenvolvendo-se numa área tão vasta de um território sublevado como era Moçambique só é possível de explicar à luz de uma realidade: houvera capacidade militar (vigilância, controlo e reacção) para garantir a invulnerabilidade do empreendimento. A força que a Frelimo despachara para Tete com o objectivo de lançar acções destinadas a perturbar ou mesmo paralisar as obras, viria a dar poucos sinais de vida. O seu comandante, Zeca Caliate, viria a render-se. Morreu há poucos anos em Loures, onde vivia.

O feito da construção de Cahora Bassa é considerado inseparável da “Nó Górdio” – a operação de maior envergadura lançada pelas forças armadas portuguesas em África. Tinha por objectivo bloquear as rotas de infiltração em Moçambiuque de grupos de guerrilheiros da Frelimo oriundos da Tanzânia, assim como aniquilar as suas bases permanentes instaladas em Cabo Delgado. A capacidade de pressão com que a Frelimo estaria porventura a contar para ameaçar Cahora Bassa terá sido muito afectada por efeito da “Nó Górdio”, lançada em 1970.

Guiné

A história da guerra na Guiné, tal como passou a ser contada a seguir ao 25 de Abril, parecia ser dada como terminada quando o PAIGC, em Março de 1973, começa a empregar os mísseis anti-aéreos “Strella 2-M” contra a aviação militar portuguesa. Se a entrada em cena dos novos engenhos valia nessa versão das coisas como uma espécie de ponto culminante do build up militar do PAIGC, para Portugal representara um ponto declinante do seu enfraquecimento na Guiné. Era o que se pretendia fazer crer.

O PAIGC passara em Janeiro de 1973 por aquele que foi o maior transe da sua história – o assassinato do seu líder e ideólogo, Amílcar Cabral. A intensa exploração propagandística à volta do emprego do “Strella”, independentemente de ter ocorrido e de ter provocado o derrube de aeronaves portuguesas, não terá sido um artifício destinado a promover uma imagem de força e vitalidade capaz de fazer esbater a imagem de um partido minado por falta de unidade interna, que é o que estivera na origem da morte de Cabral? Uma guerra de guerrilha alimenta-se de 70% de propaganda e 30% de acção.

Facto menos conhecido, o PAIGC debate-se por essa altura com outro problema que se vinha avolumando: o esmorecimento da sua capacidade de recrutamento de combatentes no território da Guiné. Entre os factores para os quais é remetida a causa de tal realidade avultam os efeitos da acção psico-social lançada por António de Spínola. Outro são os ecos do clima de tensões internas no PAIGC entre guineenses e cabo-verdianos. A extensão destas nunca saradas rivalidades viria a revelar-se em 1980 por via de um golpe de Estado na Guiné-Bissau que acabou com o PAIGC binacional e comprometeu para sempre a fusão dos dois Estados, arquitectada por Cabral.

No dia 31 de Março de 1974, vinte e cinco dias exactos antes do 25 de Abril. foi lançada na Guiné aquela que viria a ser a última grande operação do Exército português num teatro de operações de África. De seu nome de código “Neve Gelada”, a operação tinha por objectivo o aniquilamento de uma base de fogos do PAIGC, perto da fronteira com o Senegal, a partir da qual o quartel de uma companhia (C. Caç. 3545), estacionada em Canquelifá, vinha sendo sistematicamente fustigado por “morteiros 120”.

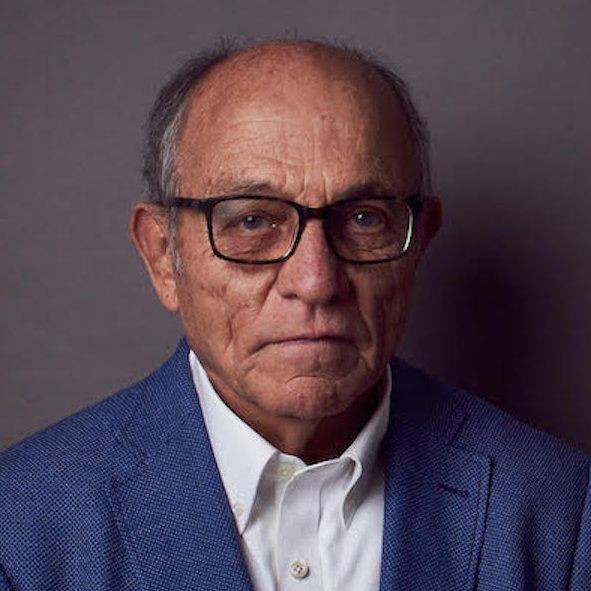

▲ Costa Gomes (à esquerda) escreveu em 1973 que a Guiné era militarmente defensável e tinha o dispositivo adequado, ao qual seria apenas preciso fazer alguns reajustamentos

A localização da base do PAIGC (duas, na verdade) fora feita por meio de reconhecimentos aéreos e um helicóptero armado participou na sua fase final, ainda que chegado tardiamente. Vencido o efeito surpresa resultante da inesperada “entrada em cena” dos mísseis, agravado pelo facto de não se ter conseguido determinar de imediato que tipo de engenho o PAIGC começara a empregar, a Força Aérea foi progressivamente retomando a sua operacionalidade – adaptada às novas circunstâncias.

Os cerca de 450 homens mobilizados para a “Neve Gelada”, integrando três companhias de Comandos africanos são, em mais de 90%, naturais da Guiné, origem do comandante de uma das companhias, o tenente Saeg. A base de fogos do PAIGC foi destruída; os “morteiros 120” capturados. O Exército também nunca perdera a iniciativa no plano puramente operacional, empregando cada vez mais unidades constituídas por locais (a de Fuzileiros era outra).

Estava certa a conclusão do general Costa Gomes, vertida para o relatório de uma missão de avaliação da situação por ele próprio efectuada à Guiné, em Janeiro de 1973. A Guiné era militarmente defensável e tinha o dispositivo adequado – ao qual seria apenas preciso fazer alguns reajustamentos. O documento, objecto de referências na imprensa a seguir ao 25 de Abril, passaria depois a ser de difícil (ou impossível) consulta.

Angola

Em 1971, o leste do território foi dado como limpo da guerrilha do MPLA. O feito foi o resultado de três grandes operações dos Comandos, as Siroco 1, 2 e 3, lançadas no tempo do cacimbo dos anos 1969, 1970 e 1971. Num programa da série “Guerra de África”, de Joaquim Furtado, o general angolano França Ndalu, com a autoridade advinda do seu prestígio como chefe militar, referiu-se à limpeza do leste em termos concludentes: “Tiro o chapéu ao general Bettencourt Rodrigues porque nos empurrou para a fronteira (Zâmbia) sem armas, sem comida e sem apoios”. Bettencourt Rodrigues era o comandante da ZML ao tempo das Siroco.

O MPLA olhara para leste como uma zona virgem, propícia à sua luta armada. No norte, a que chamava 1ª RM, não era tolerado pela FNLA (novo acrónimo da UPA), que lhe movia caça. Em Cabinda, 2ª RM, tinha que se haver com os TE’s de Alexandre Taty, um antigo comandante da FNLA, originário do enclave, que em 1965 se entregara com cerca de 1.500 guerrilheiros às forças portuguesas. O revés do MPLA a leste viria a fazer estalar graves divisões internas, com as facções Revolta do Leste e Revolta Activa a contestar a direcção de Agostinho Neto. O estado de relativa modorra em que se encontra a sublevação em Angola, em 1974, é também reflexo da incipiente actividade da UNITA e do carácter irregular da acção da FNLA.

1974

A falta de meios e de experiência com que as Forças Armadas Portuguesas se lançaram naquele tipo de guerra e na maneira de a conduzir estava largamente ultrapassada em 1974. A máquina militar improvisada dos anos iniciais dera lugar a outra, de estruturas definitivas, que nos três territórios acolhem 150 mil homens. As unidades combatentes de mais intenso emprego operacional são na sua maioria constituídas por efectivos locais – que têm a vantagem de conhecer o meio, em todos os seus aspectos. A eficácia táctico-operacional da acção militar melhorou por isso e por efeito de um esforço no plano psico-social de efeitos nefastos na mobilidade das guerrilhas.

Ainda se encontram ao serviço os quadrimotores DC-6 e Skymasters da Força Aérea, que na emergência de Março de 1961 levaram para Angola, em voos de milhentas escalas, os primeiros socorros militares. Em 1972, porém, juntaram-se a eles dois Boeing 707, usados em movimentos de rotação de tropas. Em Abril de 1974 encontravam-se em Lisboa, a aguardar embarque para Bissau e Cabinda, duas baterias de mísseis anti-aéreos “Crotale” destinadas a reforçar os sistemas de defesa aérea de ambos os territórios. Nem os novos aviões (devido ao seu end user) nem os mísseis foram de fácil aquisição. Houvera sempre maneira de contornar os bloqueios.

Armando Guebuza, antigo presidente da Moçambique, costumava referir-se em público ao Exército português usando a expressão “poderoso Exército português”. Era naturalmente uma artimanha destinada a engrandecer o valor militar da Frelimo (na sua acção especialmente dada a plantar minas), mas, ainda assim, o qualificativo valia enquanto tal. Já a Samora Machel, ouviu-se-lhe uma vez, numa recepção a uma missão militar portuguesa, em 1983, um rasgado elogio aos Comandos: “Boa tropa, e nós sabemos que são boa tropa”.

Em geral, as oligarquias político-militares das três antigas colónias portuguesas sublevadas denotaram sempre atitudes de respeito pelas Forças Armadas Portuguesas. Ou porque as enfrentaram, ou porque, simplesmente, faziam parte delas. O MPLA e a UNITA puseram de pé a sua estrutura militar, em 1974, com base em soldados locais então desmobilizados. Os processos de afirmação de novas nações saídas de situações de jugo costumam passar pela construção de memórias nacionais baseadas em cortes com o passado ou no seu repúdio. Nas antigas colónias portuguesas não deixou de ser assim, mas em geral poupando da sanha as Forças Armadas Portuguesas.

Feito militar

John Cann, antigo comandante da US Navy e professor do Kings College, em Londres, é o autor de um dos raros livros objectivos publicados sobre a guerra travada por Portugal em África. A objectividade é fruto da carga predominantemente informativa da obra, “Contra-Subversão em África/O modo português de fazer a guerra”. Tópicos do balanço da guerra que apresenta no seu livro:

- O esforço militar de Portugal em África, superior aos escassos recursos do país, foi melhor sucedido que o dos franceses na Argélia e o dos americanos no Vietname (apenas superado pelos ingleses na Malásia);

- Em 1970, as Forças Armadas Portuguesas tinham ganho o controlo dos conflitos (guerras de pequena escala) nos três teatros sublevados; as insurreições estavam relativamente sob controlo;

- Os trunfos portugueses foram a doutrina, a técnica e a logística (apesar de esta ter sido muito exigente, dada a enorme distância a que os teatros de operações estavam da Metrópole e a deles entre si);

- As forças portuguesas estavam correctamente estruturadas e adequadamente treinadas e comandadas: aplicavam com êxito conceitos de contra-subversão adaptadas às condições de África;

- A guerra foi paralela a um grande desenvolvimento económico e social dos territórios e foi conduzida com mais humanidade que a da Argélia;

- Em 1973 as Forças Armadas Portuguesas tinham nas suas fileiras 61.816 naturais dos próprios territórios sublevados (42% do total);

- As 8.290 mortes verificadas ao longo de 13 anos (5.797 da Metrópole, 2.493 recrutados nas colónias), representam uma reduzida taxa de mortalidade (0,63% por mil entre as tropas metropolitanas; 0,53/1.000 entre as tropas recrutadas localmente);

- As mortes em combate foram 4.027, das quais 917 (23%) recrutadas localmente.

Um feito militar, é ao que correspondem os factos e as reflexões em que John Cann baseia o seu balanço da guerra. Independentemente de ter sido uma guerra justa ou injusta, sequer um bom combate, foi uma guerra bem travada.

Xavier Figueiredo é autor dos livros de história “Crónica da Fundação Huambo/Nova Lisboa” e “Ceuta: Primeira Conquista de Portugal Além Mar”, bem como da obra “O Último Ultramarino”.