Índice

Índice

Quando se fala de Japão no Ocidente é usual convocarem-se os adjectivos “misterioso”, “fascinante”, “enigmático”, “inescrutável”. Estes clichés não são inócuos: dissuadem que se façam esforços para dissipar a bruma da ignorância; para descortinar o familiar que se oculta sob a estranheza e a diferença sob a aparente semelhança; para descobrir racionalidade no que parece arbitrário. É verdade que a compreensão do Outro sempre foi e será problemática, mas o Japão é um caso especialmente árduo, pois atingiu um elevado nível de refinamento civilizacional numa situação de extremo isolamento, que se prolongou por muitos séculos, o que propiciou o florescimento de idiossincrasias tão retorcidas como um bonsai.

Quando, em 1941, o Japão e os EUA entraram em guerra, as chefias militares e políticas americanas tiveram grandes dificuldades em antever as acções e reacções dos japoneses, fossem eles simples soldados e cidadãos ou generais e elites intelectuais, pois os seus valores e padrões de comportamento pareciam ser completamente diferentes dos ocidentais. E foi assim que o Office of War Information (OWI) encomendou a antropólogos a elaboração de estudos sobre a cultura japonesa, de forma a providenciar linhas de orientação sobre a forma de lidar com o Japão, durante e depois da guerra. Uma das antropólogas envolvidas nesta tarefa foi Ruth Benedict (1887-1948), que, no Verão de 1945, redigiu para o OWI o relatório Japanese behavior patterns (Padrões de comportamento japoneses), que serviu de base para o livro The chrysantemum and the sword: Patterns of Japanese culture, publicado em 1946. Benedict esclarece no capítulo de abertura que o livro não é “especificamente dedicado à religião ou à vida económica e política japonesas, ou à família, mas ao exame dos pressupostos tal como se manifestam, qualquer que seja a actividade que se tome em consideração. É um livro acerca do que faz com que o Japão seja um país japonês”.

Uma das 36 vistas do Monte Fuji (edição de 1858), por Utagawa Hiroshige

A tradução japonesa do livro, surgida em 1948, vendeu mais de dois milhões de exemplares; no resto do mundo as vendas foram bem mais modestas, mas o livro conquistou um lugar na galeria de clássicos da antropologia. A Portugal só chegou agora, com o título O crisântemo e a espada: Padrões da cultura japonesa, em tradução de Vera Rodrigues, na colecção Os Livros Não Se Rendem, que a Guerra & Paz criou, com o apoio da Fundação Manuel António da Mota e da MGP Mota Gestão e participações, com a louvável missão de publicar “grandes ensaios da história, filosofia e economia, nunca antes publicados em Portugal” (a iniciativa irá contemplar 24 obras e terá o mérito adicional de incluir a oferta de um exemplar de cada obra a cada uma das 244 bibliotecas que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas).

A capa da nova edição de “O Crisântemo e a espada”, de Ruth Benedict (Guerra & Paz)

O que sabemos nós dos japoneses?

Ainda recentemente, a propósito a edição de Breve história de Espanha, de Giles Tremlett (ver Pode a história de Espanha ser contada em menos de 300 páginas?), se apontou o pouco conhecimento que os portugueses têm da história e cultura do seu único vizinho. Não será de estranhar que saibamos ainda menos sobre um país que fica do outro lado do planeta (Lisboa e Tóquio estão separadas por 11.130 Km) e onde se fala uma língua que não se parece com nenhuma outra.

Todavia, os portugueses não só foram o primeiro povo europeu a pôr pé em território japonês, em 1543, como estabeleceram com o Japão um intenso e frutuoso intercâmbio comercial e cultural. Este entraria em declínio a partir de 1586, com as autoridades japonesas a interditar o proselitismo religioso, a expulsar missionários, a perseguir e executar os japoneses convertidos ao cristianismo e a pôr termo aos acordos comerciais com Portugal (ver capítulo “Nagasaki, 1580: Bárbaros do Sul no Império do Sol Nascente” em Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 1: 1498-1580 e capítulo “Sob o governo dos shōgun” em 2679 anos de solidão: De onde vem a dinastia mais antiga do mundo). A partir de 1633, o Japão intensificou a sua política isolacionista (Sakoku), em 1639 expulsou os derradeiros comerciantes portugueses e em 1641 estabeleceu regras rigorosas para as relações comerciais com o resto do mundo, que passaram a fazer-se exclusivamente através de um minúsculo entreposto holandês no porto de Nagasaki (ver capítulo “Dejima, 1641: Uma fresta na muralha” em Um Portugal vs. Holanda com quatro séculos e outros duelos: Comércio livre e proteccionismo, parte 2).

O entreposto comercial holandês de Dejima (ao centro), na Baía de Nagasaki, numa pintura japonesa c.1800-25

Quando o Japão voltou a abrir-se ao mundo, no final do século XIX, o país escolhido para estabelecer uma relação privilegiada foi a Grã-Bretanha, até porque, entretanto, Portugal perdera muita da relevância no “Concerto das Nações”, por comparação com aquela de que desfrutara no século XVI/XVII – desse primeiro intercâmbio luso-nipónico, hoje só restam na cultura japonesa algumas inovações culinárias e vocabulares (ver capítulo “Japonês” em Como o português anda (ou não) nas bocas do mundo).

Se inquirirmos o cidadão médio sobre a natureza dos japoneses, as respostas dos portugueses serão, muito provavelmente, similares às respostas dos restantes europeus. São obsessivamente asseados e arrumados. Nos encontros internacionais de futebol, deixam o seu sector do estádio escrupulosamente limpo. Os seus comboios cumprem o horário ao segundo. São pioneiros na criação e adopção de novos gadgets electrónicos. São muito apegados à tradição. Dão grande importância à etiqueta. São extremamente corteses. São enervantemente corteses. São exasperantemente corteses. Valorizam sobremaneira o dever e a honra. Têm uma das mais altas taxas de suicídio do mundo. Nunca se sabe o que estão a pensar. Este rol, onde se mesclam verdades, meias-verdades, equívocos, estereótipos e impressões superficiais, é produto do desconhecimento e desinteresse do Ocidente pelo Japão.

Porém, a partir de meados da década de 1990, a indiferença das massas ocidentais perante a cultura japonesa sofreu uma reviravolta: agora, dizem-nos os media e os pais, há muitos milhões de jovens que estão completamente imersos nela. Trata-se de mais uma percepção equívoca: na esmagadora maioria dos casos, este fascínio, ainda que possa ser sincero e intenso (raiando, amiúde, a monomania), está circunscrito ao entretenimento pop, dirigido a um público juvenil (ou mentalmente juvenil) e produzido e gerido em moldes industriais e padronizados, repartido por anime, manga, vídeo-jogos, moda, cosplay (a encarnação de personagens de anime, manga e vídeo-jogos), estética kawaii e música pop (sobretudo aidoru e outros subgéneros espaventosos). No início do século XXI, a obsessão de um número crescente de jovens ocidentais por “tudo o que é japonês” levou mesmo à cunhagem de um termo (de conotação pejorativa) para designar os mais assolapados: wapanese (hoje maioritariamente substituído pelo sinónimo weeaboo). Todavia, é bem provável que um wapanese ou weeaboo pouco ou nada saiba do Japão que fica no exterior da bolha de estridência e consumismo da moderna cultura pop.

Cosplayers numa rua de Harajuku, Tóquio, encarnando membros de uma banda de Visual Kei (Vijuaru Kei), um subgénero da pop japonesa que combina vestes e penteados espalhafatosos, doses maciças de maquilhagem e androginia

Uma rivalidade trans-pacífica

Os EUA foram o país que, em 1853, impôs ao Japão – com uma sumária mas convincente demonstração de força – o abandono definitivo da sua longa tradição isolacionista (ver capítulo “Baía de Edo, 1853: Comércio livre à força” em Em inglês nos entendemos (ou não): Comércio livre e proteccionismo, parte 3 e capítulo “Japão, 1853” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo). Nem o comodoro Matthew Perry, comandante da pequena frota americana, nem o presidente Millard Fillmore, que encarregara Perry da missão e redigira a carta que intimava o imperador japonês a abrir o seu país ao exterior, podiam adivinhar as consequências deste ato. O Japão submeteu-se ao ultimato americano e resignou-se a assinar a Convenção de Kanagawa (1854), mas não tardou a compreender que, se quisesse preservar a sua independência e identidade nacional, não teria outro remédio senão lançar-se num acelerado processo de modernização (ver capítulo “Da Idade Média à Revolução Industrial, sem escalas”, em 2679 anos de solidão: De onde vem a dinastia mais antiga do mundo)

O comodoro Matthew Perry (ao centro) e de outros dois oficiais americanos da frota de Perry; estampa japonesa de 1854 por autor anónimo

Os progressos feitos pelo Japão da Era Meiji foram tão rápidos e as suas ambições de expansão imperial tornaram-se tão óbvias que os EUA começaram a olhar o Oceano Pacífico como um espaço de disputa de esferas de influência. Entendendo que o controlo do Hawaii – então um reino independente – era uma peça-chave para a segurança da sua Costa Oeste (apesar de Honolulu ficar a 4100 Km de Los Angeles) e que o arquipélago poderia ser cobiçado pelo Japão (apesar de Honolulu ficar a 6200 Km de Tóquio), os EUA foram aumentando a sua interferência nos assuntos internos do Reino do Hawaii. Em 1887, uma revolução de inspiração americana retirou poderes à monarca havaiana e, numa jogada que tinha sobretudo os japoneses como alvo, privou de direitos de cidadania e de voto os imigrantes de origem asiática, cujo número crescera rapidamente em poucos anos; os EUA acabaram por anexar formalmente o arquipélago em 1898, numa altura em que os imigrantes japoneses representavam já 25% da população do Hawaii (ver capítulo “Hawaii, 1893”, em A história dos EUA enquanto polícia do mundo).

“Trabalhadores japoneses na Plantação Spreckelsville” (1885), por Joseph Dwight Strong: As plantações de cana-de-açúcar e ananás foram o principal destino da vaga de imigração japonesa para o Hawaii no final do século XIX

A disputa em torno do Hawaii, a ocupação americana das Filipinas e a discriminação de que eram alvo os numerosos imigrantes japoneses na Califórnia mantiveram as relações nipo-americanas em tensão nos primeiros anos do século XX. Após algum apaziguamento, a tensão voltou a agravar-se a partir de 1926, com a tomada do poder no Japão pelos sectores militaristas, que advogavam uma política imperialista a coberto do hipócrita lema “A Ásia para os asiáticos”, desembocando na invasão japonesa da Manchúria, em 1931, e na Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada em 1937.

Apesar de os EUA estarem conscientes da crescente ameaça representada pelo Japão, foram apanhados desprevenidos pelo ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Hawaii, a 7 de Dezembro de 1941 (ver Pearl Harbor: O Dia da Infâmia foi há 75 anos). É certo que o ataque foi traiçoeiro, mas no relativo desleixo dos americanos terá pesado a relutância em admitir que um povo asiático – logo, “inferior” – tivesse a capacidade técnica e organizativa e a audácia para desafiar uma grande potência ocidental. Os americanos parecem não ter tirado conclusões da esmagadora vitória militar do Japão sobre a Rússia logo em 1904-05 (apenas meio século depois de o Japão ter sido despertado do seu torpor medieval) e havia até peritos nas Forças Armadas americanas que acreditavam que a localização da base de Pearl Harbor a meio do Oceano Pacífico a colocaria a salvo de ataques aéreos japoneses porque os olhos rasgados típicos da etnia incapacitariam os pilotos de fazer voos de longo curso – um preconceito racista e sumamente tolo que saiu caro aos americanos…

Manhã de 7 de Dezembro de 1941: Um avião-torpedeiro descola de um porta-aviões japonês rumo a Pearl Harbor

Antropologia em segunda mão

O sobressalto de Pearl Harbor teve o condão de fazer os decisores americanos perceber quão equívoca, superficial e lacunar era a imagem que tinham dos japoneses e uma das entidades a quem foi confiada a missão de remediar esta situação foi o Office of War Information (OWI), fundado em 1942.

Ruth Benedict, que já se tinha tornado notada com o livro Patterns of culture, de 1934, e era uma das figuras cimeiras da antropologia americana, viu-se numa situação ingrata para levar a cabo o estudo da identidade japonesa que o OWI lhe solicitou: nunca estivera na Japão, não falava japonês e não era uma especialista na cultura japonesa. Baseou a sua pesquisa em trabalhos de outros antropólogos ocidentais, em livros sobre o Japão escritos por ocidentais, em versões traduzidas de livros japoneses, filmes japoneses e recortes de jornais japoneses e em entrevistas com nipo-americanos – não entrevistou japoneses, embora tenha tido acesso à transcrição de entrevistas com prisioneiros de guerra japoneses.

É óbvio que esta metodologia enferma de sérias limitações. Para começar, o japonês não tem afinidades com o inglês ou, na verdade, com qualquer outra língua (embora na escrita tenha adaptado os caracteres chineses), pelo que a sua aprendizagem requer imenso tempo e esforço e a expressão das suas subtilezas requer tradutores experimentados e talentosos. Não é, pois, de estranhar que, posteriormente, surgissem vozes a apontar aos estudos de Benedict deficiências resultantes da dificuldade em transpor o fosso linguístico.

Outros críticos argumentam que Benedict deu demasiado crédito a Robert Hashima, um filho de imigrantes japoneses que nascera nos EUA e passara alguns anos da sua juventude no Japão, regressando ao país natal pouco antes do início da guerra; Benedict entrevistou longamente Hashima e terá tomado as experiências, perspectivas e opiniões deste como padrão.

Se o estado de guerra entre Japão e EUA explica as limitações do trabalho desenvolvido por Benedict e outros antropólogos para o Office of War Information, fica uma questão por responder: por que razão, uma vez terminada a guerra, não foi Benedict até ao Japão para conferir o acerto das suas percepções, interpretações e conclusões? Terá sido impedida por razões pessoais e de ordem prática? Não estaria Benedict assim tão interessada na cultura japonesa como poderá depreender-se de O crisântemo e a espada?

Independentemente das omissões, mal-entendidos e enviesamentos nos estudos e relatórios de Benedict e dos seus colegas, muitas das suas conclusões terão sido válidas e terão influenciado a forma como os EUA lidaram com o Japão na fase final da guerra e após a capitulação, a 15 de Agosto de 1945 (formalizada a 2 de Setembro).

Mamoru Shigimetsu, ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, assina o documento de capitulação a bordo do couraçado Missouri, 2 de Setembro de 1945

O Japão renasce das ruínas

Um dos pontos fulcrais da identidade japonesa realçados por Benedict – a posição do imperador no vértice da sociedade japonesa e a sólida rede de obrigações de todos os japoneses para com ele – terá sido levado em conta pelo comandante supremo das forças aliadas no Japão, o general Douglas MacArthur, que pugnou para que o imperador Hirohito não só fosse poupado ao julgamento pelo seu papel na guerra como se mantivesse no trono. A manutenção do imperador, aliada à disposição de Hirohito para cooperar com o ocupante americano (acedeu, inclusive, em anunciar publicamente a pedido de MacArthur, que rejeitava o seu estatuto divino), foram cruciais para que a sociedade japonesa pusesse de lado qualquer animosidade para com os ocupantes e focasse todas as suas energias na reconstrução do país de acordo com os moldes estabelecidos pelos EUA.

O que restou da cidade de Shizuoka (então com 400.000 habitantes) após o raid americano de 19 de Junho de 1945

Muito se tem escrito sobre o “milagre económico japonês”, que fez um país cujas principais cidades, infra-estruturas e indústrias tinham sido reduzidas a escombros, que era desprovido de recursos naturais e estava à beira de uma devastadora vaga de fome, regressar, logo em 1951, ao PIB pré-guerra, atingir em 1960 350% do PIB pré-guerra e tornar-se, em 1968, na segunda maior economia mundial (ultrapassando o outro grande derrotado da II Guerra Mundial, a Alemanha). Mesmo quem não adira às teorias “essencialistas” que explicam a História pelas características intrínsecas de cada povo, terá de admitir que parte da transformação do Japão no pós-guerra assentou em “trabalho, educação e determinação […] e ética de responsabilidade colectiva”, como escreveu David S. Landes em A riqueza e a pobreza das nações.

Nihonbashi, um dos polos comerciais de Tóquio, numa estampa de Keisai Eisen incluída na série “As 69 estações de Kiso Kaidō” (c.1834-42), realizada em parceria com Utagawa Hiroshige

Mas antes que essas características fossem postas ao serviço da reconstrução e do “milagre económico”, foi necessária uma drástica mudança de atitude dos japoneses. Benedict explica assim a reviravolta que levou um povo que, semanas antes, estava fanaticamente determinado a lutar até ao último cartucho (e, quando as munições se esgotassem, empunhando lanças de bambu), a aceitar a derrota e não mostrar hostilidade nem rancor para com o vencedor: “Os japoneses […] precisam terrivelmente de ser respeitados no mundo. Viram que a potência militar os podia levar a ganhar o respeito das grandes nações e lançaram-se numa corrida para as igualar. Tiveram de ser mais cruéis que os cruéis, porque os seus recursos eram escassos e a sua tecnologia, primitiva. O falhanço desse enorme esforço significou para eles que a agressão não era, afinal, o caminho da honra. Giri [um valor central da cultura japonesa, que pode ser traduzido, aproximativamente, como “dever”, “obrigação”] significou sempre tanto o recurso à agressão como a observância das relações de respeito, e, na derrota, os japoneses mudaram de um para o outro, aparentemente sem qualquer sentido de violência psíquica contra si mesmos. O objectivo continuava a ser o seu bom nome”.

Nihonbashi em 1946, com sinais ainda bem visíveis dos bombardeamentos americanos

O sucesso da gestão americana na ocupação, reorientação e reabilitação do Japão no pós-II Guerra Mundial contrasta com o clamoroso fiasco dos projectos de “nation-building” empreendidos pelos EUA no Afeganistão e no Iraque no século XXI, apesar de estas operações terem contado com recursos financeiros e materiais astronómicos e um manancial de informação muito mais abrangente, próxima e fidedigna do que aquela a que Benedict e seus colegas tiveram acesso durante a II Guerra Mundial. Uma das explicações para tão díspares resultados reside no facto de, ao contrário dos ideólogos “neocon” da Administração de George W. Bush, que estavam embriagados com a implosão do bloco comunista, o (aparente) triunfo da desregulação e do ultra-liberalismo e a coroação dos EUA como senhor inquestionável de uma nova ordem mundial unipolar, os responsáveis pela ocupação do Japão terem sido sensatos: não só mantiveram o imperador (embora esvaziando-o de atribuições e limitando-lhe os poderes), como preservaram a máquina governamental japonesa. O general John Hilldring, Secretário de Estado Adjunto para os Territórios Ocupados em 1946-4, reconheceu que “estamos perante pessoas “diferentes de nós em linguagem, costumes e atitudes”, pelo que, “ao limpar e usar o aparelho do governo japonês como um instrumento, estamos a economizar tempo, força de trabalho e recursos. Por outras palavras, estamos a requerer dos japoneses que façam a sua própria limpeza doméstica, mas somos nós que determinamos como o devem fazer” (citado por Benedict).

O general Douglas MacArthur e o imperador Hirohito, fotografados a 27 de Setembro de 1945 por Gaetano Faillace. O imperador ficou no trono, mas a propaganda americana, ao difundir activamente esta elucidativa foto pelo Japão, deixou claro quem mandava agora no país

Outro aspecto que terá contribuído decisivamente para a diferença de resultados dos projectos americanos de pacificação e reforma dos países conquistados é o facto de Afeganistão e Iraque serem nações artificiais, com fronteiras historicamente vagas e mutáveis (Afeganistão) ou traçadas arbitrariamente por potências coloniais (Iraque), dentro das quais se digladiavam (e continuam a digladiar) etnias, crenças religiosas e senhores tribais e onde apenas durante curtos períodos a força brutal de um tirano foi capaz de impor um simulacro de paz e identidade nacional (sobre a natureza diáfana da entidade política conhecida como Afeganistão e a dificuldade das potências ocupantes em gerirem a paz após vencerem a guerra, ver Afeganistão: A história do desastre britânico numa “terra que só produz homens e pedras”). Em contraste, o Japão possuía uma identidade sólida e antiquíssima e uma quase absoluta homogeneidade étnica e religiosa, forjada em muitos séculos de isolamento.

Enviesamentos e omissões em “O crisântemo e a espada”

Uma das críticas que tem sido feita a O crisântemo e a espada é enfatizar excessivamente o papel da hierarquia governativa – e, em particular, do imperador – na cultura japonesa, uma falha decorrente de Benedict ter construído a sua perspectiva com base em testemunhos provenientes de indivíduos (como o mencionado Robert Hashima) que tinham vivido no Japão num período em que, após a precária democracia que durou entre 1912 e 1926, os sectores militaristas tinham assumido as rédeas da governação e estavam a conduzir um programa maciço de doutrinação das massas. Assumir que o regime que vigorou no Japão entre 1926 e 1945, militarista, totalitário, ultra-nacionalista, hiper-centralizado, agressivamente expansionista e que (para conveniência da clique no poder) exacerbava o estatuto do imperador aos olhos das massas, é representativo da milenar cultura japonesa é um erro comparável a tomar o III Reich como paradigma da identidade alemã.

Tropas japonesas entram em Pequim, Agosto de 1937

A excessiva importância dada por Benedict ao papel do imperador terá talvez contribuído para que tenha passado ao lado de um dos aspectos centrais da cultura japonesa: mais forte, duradoura e omnipresente do que a obrigação do súbdito para com o imperador é a prevalência do colectivo face ao indivíduo, expressa pelo termo “wa”. Este costuma ser traduzido como “harmonia”, mas designa uma forma específica de harmonia: a do grupo, à qual os membros devem sacrificar os seus interesses particulares. O carácter kanji (um dos três sistemas de escrita da língua japonesa) usado para escrever “wa” é também identificado com os conceitos de “Japão” e “japonês”, o que dá ideia de quão consubstancial é o “wa” à identidade japonesa.

A associação formal do “wa” à identidade nacional remonta ao príncipe Shōtoku (574-622), uma figura (com aura semi-lendária) que ocupa lugar proeminente na História e no imaginário do Japão, quer como político quer como promotor do budismo no arquipélago nipónico. Shōtoku, que era o segundo filho do imperador Yōmei, foi responsável, enquanto regente do império, por uma importante reforma administrativa e pela redacção e promulgação da primeira “proto-constituição” do Japão, cujo decreto n.º 1 estipulava que o “wa” ocupa o primeiro lugar no sistema de valores nipónico.

Uma vez que Benedict nem sequer menciona o “wa” no seu livro, não é de estranhar que também fiquem de fora alguns aspectos centrais da identidade japonesa que decorrem do “wa”. Um deles é a pressão exercida pela sociedade sobre os indivíduos para que não “dêem nas vistas”, não cultivem a diferença, não se esforcem por afirmar o seu ego, pressão que é expressa pelo provérbio japonês “O prego que se destaca [acima dos outros] deve ser martelado”. Esta mentalidade, inculcada no meio familiar, nas escolas e nas empresas, promove o conformismo, que é, na sociedade japonesa, uma lâmina de dois gumes: por um lado permite que os japoneses se revelem inexcedíveis no trabalho de grupo; por outro lado sufoca a criatividade e a inovação, desincentiva que se questionem as ideias e regras comummente aceites e se pense e aja fora dos padrões do colectivo (o “pensar fora da caixa” hoje tão exaltado no discurso do “empreendedorismo”).

Este aspecto tem vindo a ser muito discutido no Japão nos anos mais recentes, sobretudo no domínio da educação, uma vez que professores, pedagogos e governantes estão conscientes de que é imperativo encontrar um equilíbrio entre o conformismo que assegura um eficaz trabalho de equipa e o individualismo e a “excentricidade” que são indispensáveis para que brotem ideias novas – tão necessárias num mundo em que a tecnologia e as modas evoluem a um ritmo vertiginoso e a competição feroz no plano económico é implacável para quem adormeça à sombra dos louros por um instante que seja.

Escola secundária, Kanagawa, Japão, 1963

A aceitação consensual de que “o prego que se destaca deve ser martelado” pode ter outro tipo de efeitos negativos em meio escolar, ao originar fenómenos de bullying. Se este está disseminado um pouco por todo o mundo, no Japão o ijime (assim é denominado em japonês) ganha intensidade redobrada, uma vez que os alunos têm maior propensão para actuar em bloco – e se não é fácil à vítima fazer face a um ou dois bullies, imagine-se o que é ser hostilizado por toda a turma. As redes (ditas) sociais têm, provavelmente, contribuído para o pronunciado aumento do número de casos reportados de ijime, que passou de c.200.000 em 2010 para c.600.000 em 2020, ano em que também se registou um número recorde de 499 suicídios de alunos, parte dos quais foram atribuídos a bullying pelas investigações.

Se o bullying é um fenómeno predominantemente subterrâneo, o primado da conformidade e do apagamento da diferença em meio escolar assume também uma forma visível: a maioria das escolas do ensino básico e secundário requer que os alunos usem uniforme – algumas mantêm-se fiéis a modelos militares ocidentais completamente anacrónicos, que remontam, no caso dos rapazes a 1886, e, no caso das raparigas, a 1920 – e impõe estritas regras de apresentação e cuidado pessoal, que são controladas à entrada pelos professores e que, caso não sejam cumpridas, determinam que o aluno seja recambiado para casa.

Escola secundária japonesa: os rapazes vestem gakuran, as raparigas, sailor fuku

Associada à pressão social para que o indivíduo não manifeste a sua individualidade e não se destaque do colectivo está o conceito de kenkyo, que pode ser traduzido como “modéstia” ou “humildade” e é uma das virtudes capitais da cultura japonesa – e que Benedict também não menciona. O kenkyo está inscrito na própria matriz da língua japonesa sob a forma do keigo, ou “linguagem honorífica”, que transmite respeito para com o interlocutor e cuja complexidade e graus de discriminação hierárquica não têm par em nenhuma outra língua do mundo; dentro do keigo existe um subconjunto, denominado kenjōgo, de expressões, formas verbais, alterações sintácticas e prefixos especificamente destinados a transmitir a ideia de modéstia e humildade.

Mesmo que alguém esteja consciente de que possui capacidades e qualidades acima da média, o kenkyo impede-o de alardeá-las; essas virtudes não lhe conferem estatuto ou direitos especiais, pelo que deverá zelar para que a suas palavras e comportamento primem pela modéstia e discrição. Esta tendência para o apagamento e até para a auto-depreciação no discurso nem sempre é compreendida por interlocutores estrangeiros sem noção das idiossincrasias da cultura japonesa, que tendem a ver nela a manifestação de uma personalidade pessimista, inerte e com escasso amor-próprio.

É intrigante que Benedict não dê relevo ao kenkyo, uma vez que O crisântemo e a espada assenta na confrontação sistemática dos padrões culturais japoneses e americanos e a modéstia cultivada pelos japoneses está nos antípodas da bazófia e auto-promoção que é tão comum entre os americanos. Desde o final da II Guerra Mundial, o pendor americano para a gabarolice tem vindo a alastrar pelo resto do mundo com um ímpeto avassalador, graças ao formidável poder dos mass media americanos para promover o estilo de vida, as “narrativas” e os valores americanos e também à ascensão da prosápia assertiva típica do meio empresarial, e ameaça converter-se numa “segunda natureza” para boa parte da humanidade. O kenkyo continua, essencialmente, circunscrito ao Japão e é provável que se encaminhe para a extinção num mundo em que se exalta o “personal branding”, o “marketing pessoal” e o talento para “sabermos vender-nos”.

Samurai fotografado por Felice Beato, c.1860

O que é feito do Japão dos samurai e dos kamikaze?

O mundo registou mudanças apreciáveis desde 1946, mas poucos países sofreram mudanças tão drásticas quanto o Japão. Estas começaram logo em 1947, com a substituição da constituição Meiji de 1890 por uma constituição redigida, basicamente, por altos funcionários americanos sob a supervisão de Douglas MacArthur, que converteu o regime japonês numa monarquia parlamentar em que ao imperador ficaram atribuídas apenas funções simbólicas e boa parte do seu antigo poder foi colocado nas mãos dos cidadãos. A nova constituição, que combinou influências das constituições dos EUA e das democracias europeias, dissolveu a estratificação formal da sociedade japonesa, promoveu uma reforma agrária que transferiu para os camponeses a posse de uma apreciável parcela das terras dos grandes proprietários e proclamou a renúncia do país ao uso da força no contexto de conflitos internacionais.

O abandono da paixão militarista, que Benedict aborda em O crisântemo e a espada, foi acentuando-se nas décadas seguintes, ainda que, em 1954, a retirada do grosso das forças de ocupação americanas tivesse tornado inevitável a criação das Forças de Auto-Defesa do Japão, de forma a que o país não ficasse completamente à mercê de um agressor. Em 2007, o primeiro ano em que foi divulgado o ranking do Índice Global da Paz, o Japão foi classificado em 5.º lugar e em 2010 e 2011 subiu ao 3.º lugar. A sua cotação pacifista declinou um pouco desde então, ocupando actualmente o 10.º lugar do ranking (que é liderado pela Islândia e onde Portugal ocupa um honroso 6.º lugar). Esta alteração está associada à nomeação, em 2012, de Shinzo Abe como primeiro-ministro, cargo que ocupou até 2020; Abe (assassinado em 2022) pertencia à facção mais conservadora e nacionalista do Partido Liberal Democrático e a sua governação foi marcada por um aumento do investimento nas Forças de Auto-Defesa do Japão, pelo levantamento de restrições à operação destas fora do território japonês, por uma postura mais assertiva na política internacional e pelo distanciamento em relação aos crimes de guerra cometidos pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Sino-Japonesa, política que tem sido seguida pelos seus sucessores (também do PLD, que, aliás, tem dominado a política japonesa desde 1955). Atendendo a que o Japão tem como vizinhos a Rússia, a China e a Coreia do Norte, mantém disputas territoriais com os dois primeiros e tem sido sobrevoado por mísseis balísticos disparados pelo terceiro, o recuo no pacifismo japonês é compreensível – mas tem enfrentado forte contestação a nível interno.

Uma das numerosas execuções de prisioneiros chineses por ocasião da conquista da cidade de Nanjing pelos japoneses, em Dezembro de 1937

Apesar destas oscilações, a imagem do Japão do pós-guerra é, indubitavelmente, de um país pacífico, pelo que quem tem do Japão uma imagem estereotipada assente em filmes japoneses de samurai e filmes ocidentais sobre a Segunda Guerra Mundial poderá interrogar-se como pôde um povo com tão longa tradição de violência e crueldade ter-se tornado, num ápice, tão pacífico, gentil, cortês e respeitoso.

Trata-se de uma perspectiva equivocada, que esquece que os samurai eram uma casta guerreira de elite na parte superior da pirâmide social e que abaixo deles sempre existiu uma vasta massa de camponeses, artesãos e comerciantes, sujeitos a uma vida de trabalho árduo e compelidos a assumir uma postura humilde, subserviente e conciliatória. Assumir que os samurai representam a “alma japonesa” é um erro tão crasso quanto assumir que os quezilentos e façanhudos cavaleiros medievais da Europa, cujas principais ocupações eram as guerras, as razias, a pilhagem, os torneios e a caça, representam a “alma ocidental”.

Ichijō Tadayori e Taira no Noritsune, dois líderes samurai do século XII, defrontam-se numa estampa de 1818 por Shuntei Katsukawa

Estima-se que, no início da década de 1870, quando as reformas da Restauração Meiji começaram a desmantelar o estatuto dos samurai, estes e as suas famílias representavam apenas 5% da população. As reformas acabaram por extinguir completamente os samurai enquanto casta: acabaram com a sua isenção de impostos, interditaram o uso das suas espadas (katana) em público e forçaram-nos a integrar-se na sociedade, como empresários industriais e agrícolas, professores e funcionários do Estado. Muitos antigos samurai e seus descendentes seguiram as carreiras política e militar e acabaram por se determinantes na criação, no início do século XX, de uma sociedade imbuída de valores militaristas e nacionalistas, assente na lealdade cega ao imperador. Os samurai tinham deixado de existir como classe, mas a sua pulsão guerreira e implacável fora redireccionada e reconfigurada, sendo posta ao serviço da nova máquina militar e de um conceito de “espírito japonês” assente nos princípios da absoluta primazia da nação sobre os interesses pessoais (mesmo que este fosse a preservação da vida), da pertença do indivíduo ao Estado e da supremacia da raça japonesa, que foram insistentemente inculcados nas massas pelo sistema educativo e pela propaganda. Este pretenso “espírito japonês”, cozinhado pela clique militarista, conduziu à política expansionista japonesa e à II Guerra Mundial e feneceu com a rendição do Japão em 1945 e a nova constituição de 1947 colocou-lhe uma pedra em cima – e as massas voltaram a ser pacíficas, humildes e corteses como tinham sido durante boa parte da história do Japão.

A colheita do chá, numa estampa da série “36 vistas do Monte Fuji” (c.1830-32), por Katsushika Hokusai

O crisântemo e a espada ainda é actual?

Outra alteração de monta introduzida na constituição de 1947 prendeu-se com os direitos das mulheres, que eram muito limitados na sociedade tradicional japonesa (Benedict não dá grande ênfase no estatuto subalterno da mulher na sociedade japonesa, mas, hélas!, em 1946, também as sociedades americanas e europeias eram ainda fortemente patriarcais). Porém, só muito lentamente as mulheres foram conquistando, na prática, as liberdades e direitos conferidos formalmente pela constituição, em resultado de um entendimento conservador do papel da mulher que está profundamente arreigado na sociedade japonesa. Apesar dos progressos realizados desde 1947, ainda hoje a desigualdade de género é muito maior no Japão do que nos outros países desenvolvidos: as mulheres continuam a ser nitidamente desfavorecidas em termos salariais, estão escassamente representadas na política (na última década, a sua presença no parlamento tem sido de 8-10%) e nos escalões superiores das empresas e a ideia de que o lugar da mulher é em casa, a cuidar dos filhos, enquanto o homem se consagra de corpo e alma ao trabalho, ainda está presente em muitos adolescentes japoneses em 2022. No ranking da igualdade de género de 2021, o Japão surge no fundo da tabela, muito abaixo dos países desenvolvidos mais próximos (Hungria e Coreia do Sul), atrás de Malawi, Sri Lanka, Gana, Guiné-Conakri e Angola e apenas uns lugares acima de Tunísia e Egipto.

Imagem do livro Japan and the Japanese (1902)

Uma das alterações mais drásticas verificadas entre as décadas de 1930-40 e o presente deu-se no domínio da demografia. Benedict escreve que “de acordo com as ideias japonesas, a mulher sem filhos é uma falhada. Espera-se das mulheres japonesas que sejam férteis” e, com efeito, na década de 30, a taxa média anual de nascimentos foi de 31.7 por 1000 habitantes (no livro indica-se “por 100”, mas é certamente uma gralha), o que a colocava acima da média dos países desenvolvidos. No início da década de 1950 mantinha-se alta – 28 – mas em 1960 já tinha caído para 17.5 e, após alguma estabilização, iniciou um lento e continuado declínio a partir do início da década de 1970. Em 2021 foi de 7, o que faz dela a 4.ª mais baixa do mundo, apenas superada por Mónaco, Coreia do Sul e Andorra (na verdade, Mónaco e Andorra não deveriam entrar nesta comparação, pois são micro-países estatisticamente aberrantes, o que daria o 1.º lugar à Coreia do Sul e o 2.º ao Japão). Portugal, com uma taxa de 8, não exibe muito mais pujança demográfica; por comparação, o Níger – o campeão neste domínio – teve uma taxa média anual de nascimentos de 47.

Benedict também escreve que “as mulheres japonesas tornam-se mães muito cedo: aos 19 anos, há um número maior de partos do que em qualquer outra idade”. A situação actual não poderia ser mais contrastante: o Japão é hoje o 2.º país (ex-aequo com a Suíça) com a mais elevada idade média da mãe quando do nascimento do primeiro filho: são 30.7 anos, valor só superado pela Coreia do Sul (mais uma vez, Portugal não anda longe, com 30.2 anos).

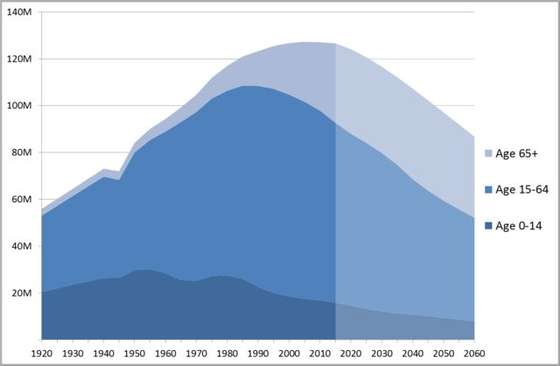

Em consequência do declínio de nascimentos e da elevada esperança média de vida do Japão, o país é hoje o mais envelhecido do mundo e é previsível que este desequilíbrio demográfico continue a agravar-se nas próximas décadas.

Evolução da população japonesa, real e projectada, 1920-2060, segundo classes etárias (em milhões de pessoas)

As razões para o brutal declínio dos nascimentos no Japão são múltiplas: a estagnação da economia (e, concomitantemente, dos salários) que persiste desde 1991; a crescente precariedade do emprego (uma novidade num país conhecido pelos empregos-para-a-vida); a exiguidade da casa média japonesa; os custos crescentes envolvidos na criação e educação das crianças; o elevado número de jovens adultos que continuam a viver na casa dos pais; a já mencionada desigualdade de género que atira para cima da mulher quase todas as tarefas domésticas; e o crescente desinteresse dos homens jovens pelo casamento, por estabelecer relações maduras e duradouras e, nalguns casos, até por relações sexuais (estes “homens herbívoros”, ou sōshoku-kei danshi, são identificados no imaginário popular como os principais responsáveis pelo declínio demográfico e económico japonês).

As mulheres são menos afectadas pela “epidemia” de falta de apetência pelo casamento, mas, por outro lado, são exigentes em relação ao parceiro – provavelmente por estarem conscientes de que o casamento fará recair sobre elas um fardo desproporcionado – e são muito relutantes em casar-se com homens com trabalhos precários ou intermitentes. E, na conservadora sociedade japonesa, está fora de questão ter filhos fora do casamento: em 2020, a proporção média de nascimentos fora do casamento nos países da OCDE foi de 41% (c.55% em Portugal), mas no Japão e Coreia do Sul foi de apenas 2-3%.

O declínio no número de filhos por casal suscita, em geral, um aumento das expectativas e ansiedades dos pais em relação a eles e cria, por vezes, um ambiente familiar sobre-protector, o que, combinado com as elevadas exigências que a sociedade japonesa faz aos seus membros, leva um número apreciável de adolescentes (maioritariamente do sexo masculino) a recusarem enfrentar o mundo exterior e a refugiarem-se indefinidamente nos seus quartos – são designados por hikikomori e o fenómeno, que se tornou evidente na década de 1990, tem vindo a agravar-se à medida que o número de “reclusos” cresce (serão hoje cerca de 1.1 milhões) e os seus pais envelhecem e falecem (ver capítulo “Um mundo de hikikomori?” em A covid-19 está a converter a vida numa fantasmagoria?). Os hikikomori não são um problema tão grave quanto o dramático desequilíbrio demográfico – que exerce tremenda pressão sobre os sistemas de saúde e segurança social – mas são uma ameaça adicional à sustentabilidade económica e social do Japão.

Pachinko em Akihabara, Tóquio

Em 1946, teria sido impossível a Ruth Benedict imaginar que, em 2022, uma percentagem apreciável da população japonesa teria um smartphone no bolso (a taxa de penetração de smartphones no Japão é de 75% – a 2.ª mais alta do mundo, só superada pela da Coreia do Sul); que a noite de Tóquio fosse iluminada pela feérica constelação de néons e LEDs dos reclamos luminosos; que a aliança entre a obsessão japonesa pela higiene e a tecnologia de ponta tivesse dotado o país das mais sofisticadas retretes do mundo; e que, no exterior, o país fosse automaticamente associado a manga, anime, vídeo-jogos, sushi, bares de karaoke, Pokémon, tamagotchi, pachinko, Hello Kitty, hotéis-cápsula, Godzilla, robots humanóides e maid cafés e que as cerejeiras em flor, a cerimónia do chá, os quimonos de seda, os jardins Zen, o Bushidō e estampas com vistas do Monte Fuji tivesssem recuado para segundo plano.

As grandes alterações experimentadas nos últimos 76 anos pela sociedade japonesa e as falhas e enviesamentos decorrentes das condições em que Ruth Benedict fez a sua pesquisa e não retiram valor a O crisântemo e a espada, que continua a ser um importante contributo para a compreensão do “enigmático” Japão.

As famosas passadeiras pedonais da Praça Hachikō (Shibuya sukuranburu kōsaten), em Shibuya, uma das zonas de Tóquio mais procuradas pelos japoneses e pelos turistas, devido à sua concentração de lojas de luxo e pela intensa animação nocturna

Notas

Benedict explica que as missões suicidas empreendidas pelos pilotos japoneses contra a Marinha de Guerra dos EUA no final da II Guerra Mundial foram baptizadas como “kamikaze” porque esta era designação do “vento divino que, dispersando e derrubando os seus transportes, tinha salvado o Japão da invasão de Genghis Khan, no século XIII”. Esta afirmação, feita na pg. 32 e repetida no glossário, não corresponde à verdade: Genghis Khan nunca tentou invadir o Japão; quem o fez por duas vezes, em 1274 e 1281, foi o seu neto, Kublai Khan – ambas as tentativas fracassaram quando as frotas mongóis foram destruídas ou dispersadas por um tufão ou “vento divino”. Estranha-se não só que alguém que se embrenhou no estudo do Japão cometa um erro desta relevância, como o facto de, em 76 anos, ninguém ter tomado a iniciativa de inserir no livro uma nota alertando para a incorrecção.

A frota invasora mongol destruída por um tufão: Estampa por Yōsai Kikuchi (1847)

Quanto à tradução, para lá de opções esdrúxulas, como a transformação de “corporal” (cabo) em “caporal”, de “artisans” (artesãos) em “artistas” e de “gardening peoples” (povos horticultores) em “povos floricultores”, apesar de os contextos não propiciarem interpretações equívocas, protagoniza um aparatoso despiste quando, a propósito da menção a um “discurso na Dieta”, insere esta N. de T.: “A Dieta corresponde a uma reunião de representantes da nobreza e do clero alemães, na qual eram tomadas resoluções relativas ao reino”.

Ora, a “Dieta” a que Benedict se refere não é, obviamente, a Dieta Imperial do Sacro Império Germânico (Reichstag), mas a Dieta Imperial (Teikoku-gikai), ou seja o órgão legislativo ou parlamento japonês, criado em 1889 e que tomou como modelo os parlamentos britânico e alemão (com a entrada em vigor da Constituição de 1947, a Dieta Imperial deu lugar à Dieta Nacional ou Kokkai, que se manteve até ao presente). A aparentemente esdrúxula designação “Dieta” adoptada na maioria das línguas ocidentais para o parlamento japonês decorre de, no final do século XIX, ser ainda corrente nalguns países da Europa Central e do Norte o uso do termo “dieta” (com origem no latim medieval) para designar uma assembleia parlamentar. Seja como for, nada justifica a N. de T., pois o trecho em questão não faz menção à Alemanha e o contexto é estrita e inequivocamente japonês.