Índice

Índice

Este artigo foi inicialmente publicado em 2016 e é agora republicado quando a eutanásia volta a ir a votos no Parlamento

Nasceu mulher: Nancy Verhelst. Mas nunca se sentiu Nancy. Sentia-se um homem. Para sê-lo por inteiro, acreditava Nancy, havia que mudar de sexo. E mudou. Entre 2009 e 2012 realizou tratamento hormonal e cirurgias de remoção dos seios e, por fim, de mudança de sexo. Nancy não era mais Nancy, era Nathan.

Contudo, a 30 de setembro de 2013, nem um ano depois da mudança, Nathan morreu, na Bélgica natal, num hospital de Bruxelas, com recurso à eutanásia. Porquê? Porque Nathan não se satisfez com a mudança. “Eu preparei uma festa para comemorar o meu segundo nascimento, agora como homem, mas na primeira vez que me vi no espelho, tive aversão pelo meu próprio corpo. Os seios continuavam enormes. O pénis era um fracasso. Fui feliz em alguns momentos na minha vida, mas, no geral, sofri. Sofri muito. E quero morrer”, desabafou Nathan ao jornal belga Het Laaste Nieuws, semanas antes de morrer.

O médico que o acompanhou em todo o processo, Wim Distlemans, do hospital universitário VUB, atestou a utilização da eutanásia em Nathan alegando que este tinha “um sofrimento físico e psicológico insuportável”. E Nathan morreu. Como quis, enfim homem, aos 44 anos.

Em 2014, segundo se lê num artigo da revista New Yorker, 13% dos belgas que tinham recorrido à eutanásia para pôr fim à vida não se encontravam numa situação de doença terminal. Na Bélgica, que foi o segundo país do mundo, logo a seguir à Holanda, a autorizar o recurso à eutanásia, não só a lei não faz referência às doenças terminais — qualquer um pode morrer por eutanásia, desde que acompanhado por uma equipa médica que ateste que “o paciente tem um quadro clínico intratável e com um sofrimento físico ou psicológico constante e insuportável, que não pode ser aliviado” –, como a questão da esperança de vida não se aplica de todo.

Já nos cinco estados norte-americanos onde a eutanásia é permitida, por exemplo, a dose letal de pentobarbital de sódio só é administrada se os médicos concluírem que se trata de um doente terminal que não terá mais do que três meses de vida pela frente.

Quase 3% dos 1.807 belgas que recorreram à eutanásia em 2014 (no ano anterior tinham sido 1.432 os casos) sofriam de uma desordem psiquiátrica como Nathan Verhelst. A taxa de suicídio na Bélgica, excluindo os casos medicamente assistidos de suicídio, é a segunda mais alta da Europa. Um fenómeno que se atribui à personalidade dos belgas, sobretudo na Flandres, conhecida por binnenvetter, ou seja, “aquele que contém as emoções no interior”.

É precisamente para separar os casos que são terminais dos tratáveis, que a presidente do Instituto de Bioética da Universidade Católica do Porto (UCP), Ana Sofia Carvalho, é contra a legalização da eutanásia e do suicídio medicamente assistido em Portugal. “Nós, na ética, falamos do efeito da ‘rampa deslizante’ nestes casos. Ou seja, a partir do momento em que se legisla só porque sim, deixa de se ter em análise a condição de cada pessoa, e começa a resvalar-se para situações eticamente mais complexas e difíceis como as da Bélgica”, explica.

A belga que quis morrer aos 24 anos… por estar deprimida

Outro caso-fronteira na Bélgica foi o de “Laura”. O nome é fictício, a história real. “Laura” sofria de uma depressão profunda, confessava ter pensamentos suicidas desde a infância, tentou pôr termo à vida inúmeras vezes e, apesar de ser acompanhada por um psiquiatra desde os 21 anos, quis morrer. E os médicos que avaliaram o seu caso clínico concederam-lhe o direito à morte por eutanásia.

“Não vejo a morte como sendo uma escolha. Se eu tivesse uma escolha, escolheria uma vida suportável. Já tentei de tudo, sem sucesso”, contou “Laura”, ao jornal belga De Morgen.

O professor da Faculdade de Medicina Vrije Universiteit de Bruxelas, Jan Bernheim, falou com o Observador na altura. Bernheim, que é também investigador no End of Life Care Research Group da Universidade de Ghent, não foi um dos médicos que avaliou a condição de “Laura”, mas foi consultado por um dos médicos que o fez. “Fiz uma sugestão ao Dr. Thienpont, que talvez fizesse ‘Laura’ reconsiderar a decisão que tomou. Pelo menos por mais um tempo. Os meus estudos levam-me a crer que, em pacientes que sofrem de uma doença psiquiátrica irreversível ou quase irreversível, a mera possibilidade da eutanásia, a promessa de que a eutanásia será considerada, onde e quando for necessária, tem prevenido os suicídios e as tentativas de suicídio, sobretudo as mais violentas, ao contrário do que acontece com pacientes a eutanásia foi rejeitada”, explicou.

“Laura” não reconsiderou. Tinha 24 anos.

“O dinheiro não compra a morte”

O secretário-geral da Dignitas, Ludwig Minelli, confirmou em 2009, em entrevista ao Diário de Notícias (DN), que sete portugueses (todos residentes em Portugal) se haviam inscritos nesta associação suíça que ajuda locais e estrangeiros a recorrer ao suicídio medicamente assistido. O mesmo jornal, em 2016, avançou que o número de portugueses inscritos já ia em duas dezenas. A Dignitas, contactada pelo Observador, garantiu contudo que “a informação era falsa”. Mas confirmou, no entanto, que “há alguns membros da Dignitas a viver em Portugal”, embora muitos deles só estejam inscritos “para apoiar a associação”, o que “não significa que todos tenham pedido à Dignitas para ter uma morte assistida”. Há uma semana, o JN voltou a falar em sete portugueses.

Certo é que a associação tem hoje mais de seis mil inscritos provenientes de 55 países. Para entrar na Dignitas, tem de ser paga uma inscrição no valor de 130 euros e uma quota anual de 53 euros. Quando pretender pôr fim à vida, o inscrito tem de desembolsar perto de dois mil euros — o que já inclui os custos do medicamento letal, da cremação ou do envio do corpo para o país de origem.

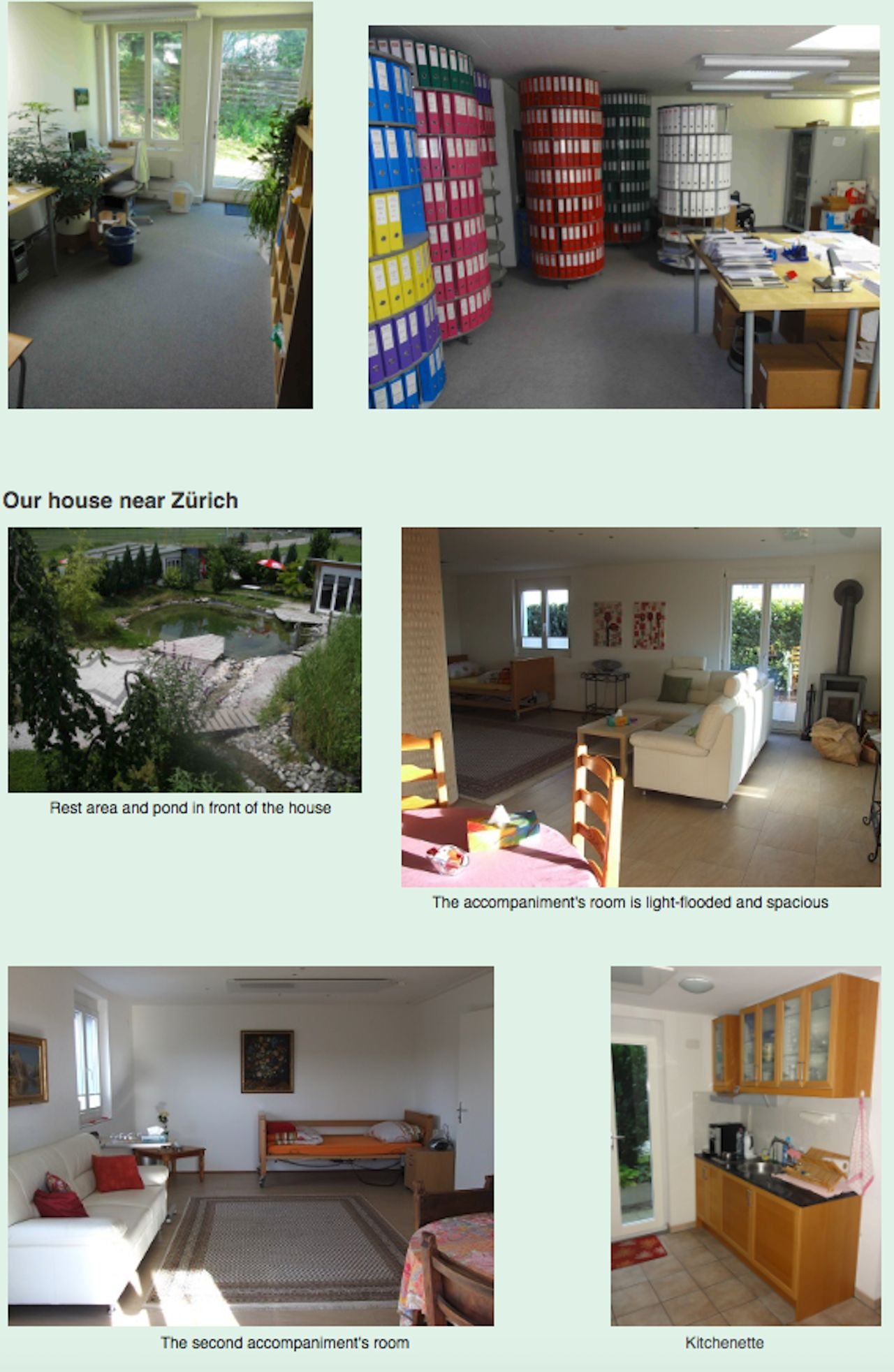

▲ As instalações da Dignitas em Zurique

A professora da Universidade do Minho, Laura Ferreira dos Santos, especialista em morte assistida, esclarece que a Dignitas não é um seguro para a morte. “Não, não é. É antes um seguro de ‘boa morte’. Nos países em que a eutanásia e o suicídio medicamente assistido são proibidos, os pacientes que têm algum dinheiro e que não querem morrer aos bocadinhos, inscrevem-se, pagam, e têm a garantia de que se algum dia algo lhes correr mal, têm a opção de morrer com dignidade. A Dignitas não é uma clínica de morte. É uma associação que auxilia os pacientes a morrer quando essa é a escolha deles”, explica. Mas isso não significa que todos os inscritos na Dignitas vão morrer à Dignitas. “Antes pelo contrário. Eu conheço uma cidadã francesa que só paga as quotas para apoiar a causa do direito a uma morte digna.”

Mas qualquer um pode viajar até Zurique para morrer? Não é tão simples quanto se julga. Laura Ferreira dos Santos explica-nos o procedimento de seleção: “Primeiro, há que enviar os relatórios médicos dos países de origem para a Dignitas. Depois, é dada aos pacientes luz verde para viajarem até à Suíça ou não; há casos em que simplesmente não se justifica o suicídio medicamente assistido e é-lhes logo comunicado que não há autorização. O dinheiro não compra a morte. O relatório médico, de um oncologista, de um psiquiatra, de qualquer médico, deve atestar que o sofrimento daquele paciente é tal, tão irreversível, que a solução para que termine é o suicídio medicamente assistido. Quando há luz verde para viajar até à Dignitas, o paciente ainda será avaliado por outros dois médicos locais, na Suíça. Só quando eles atestarem que o paciente realmente está naquelas condições é que se avança: é agendado o dia, a hora, o paciente dirige-se ao edifício da Dignitas, um voluntário dá-lhe o produto e o paciente morre. Mas é tudo gravado em vídeo e posteriormente a gravação é enviada para a Procuradoria Geral suíça com os relatórios médicos, para que se comprove que não há qualquer prática criminal.”

A eutanásia e o suicídio medicamente assistido só são legais na Holanda, na Bélgica e no Luxemburgo. Na Suíça e nos Estados Unidos – e, aqui, não em todos os Estados – só o suicídio assistido é legal. Mas o caso da Suíça é um caso muito particular. Até porque não há nenhuma legislação sobre o suicídio medicamente assistido no país. “O que há são consensos. O artigo 115 do Código Penal suíço, que é muito antigo, o que diz é que quem auxiliar no suicídio de outra pessoa, se o fizer por ‘motivos egoístas’, será punido. Não diz mais nada. Ora, não dizendo, se se auxiliar no suicídio por motivos altruístas, como é o por fim ao sofrimento de um paciente, não se será condenado a nada”, explica Laura Ferreira dos Santos.

A professora da Universidade do Minho acredita que já terão morrido “duas senhoras e um senhor” portugueses na Dignitas até hoje. Contudo, só um dos casos, o de “Maria”, nome fictício, é que se tornou público, tendo mesmo a sua história resultado no livro “Morte Assistida”, de Lucília Galha.

“Maria” tinha 67 anos quando morreu na Suíça. Foi ela a primeira portuguesa a recorrer à Dignitas. Foi-lhe diagnosticado um cancro terminal, em 2009, e o prognóstico de vida era de menos de um ano. Divorciada, sem filhos, “Maria” vivia sozinha. Trabalhou a vida inteira numa empresa de telecomunicações. Reformara-se anos antes de saber da doença. Mas não morreu só. Acompanharam-na dois amigos portugueses, Ana e o marido, João, uma técnica administrativa e um agente comercial, que nunca tinham ouvido falar em suicídio assistido até Maria lhes pedir ajuda. E ajudaram-na. Falam daquele dia como de um segredo. Como se tivessem cometido um crime hediondo. Mas nunca pensaram em desistir, até ao fim.

https://www.youtube.com/watch?v=EzRh1qypTyk&feature=youtu.be

Ana Sofia Carvalho não vê na história de Maria ou dos restantes portugueses que morreram na Dignitas uma razão para se legislar a morte assistida em Portugal. “Não é porque há portugueses a fugir ao fisco no estrangeiro que a fuga ao fisco deixará de ser crime em Portugal. Não se vai legislar uma questão tão delicada à pressa só porque alguns o fazem. Não é um motivo. Compreendo que são situações de uma complexidade terrível. Que quem o faz, só faz porque está a sofrer muito. Mas a primeira coisa a fazer não é legalizar a prática. É perceber que tratamento estava a receber quem procura a morte assistida e melhorá-lo. Se tivessem tido tratamentos adequados, certamente que não escolheriam morrer.”

Um artigo publicado em 2014 no Journal of Medical Ethics revela que, entre 2008 e 2012, 611 pessoas, de 31 países do mundo (entre os quais os três portugueses), aterraram em Zurique com o objetivo de pôr termo à vida. As doenças neurológicas, como a de Parkinson, estão presentes em 47,4% dos casos (290); o cancro foi a segunda patologia registada (37,2%). Seguem-se as doenças reumáticas e cardiovasculares. Há ainda 21 casos de doenças mentais e oito de HIV.

Laura Ferreira dos Santos recorda que “a maior parte dos doentes que recorrem à eutanásia ou ao suicídio medicamente assistido são doentes oncológicos, terminais”, razão pela qual a taxa de doentes com depressão, por exemplo, “é ínfima”. Mas nem todas as doenças do foro psiquiátrico são tratáveis. E recorda um caso — apesar de tudo, diferente do de Nathan Verhelst: “O de uma rapariga holandesa, que não tinha mais do que 20 anos, e que sofria de uma anorexia nervosa. E sofria desde criança, de muito pequenina. A doença acompanhou-a desde sempre. Certo dia escutei uma voz num documentário holandês. E pensei que era a voz de uma criança. Não era. Era a voz desta rapariga, adulta, a contar a sua história, o quanto lutou para vencer a doença, a quantidade de vezes que foi internada, sempre sem solução. Ela quis morrer. E morreu. Nem só os doentes terminais podem recorrer à eutanásia ou ao suicídio medicamente assistido. Não é preciso estar terminalmente doente para fazê-lo. Há doenças que causam tanto ou mais sofrimento e para as quais não há tratamentos ou os que há não resultam.”

O casal que morreu no mesmo dia, à mesma hora

Os alemães (268) são quem mais recorre à Dignitas. Depois surgem os cidadãos do Reino Unido (126), da França (66), da Itália (44) e dos Estados Unidos (21). A média de idades é de 69 anos – mas o doente mais novo tinha 23 quando lá morreu. Quase seis em cada dez (58,3%) pacientes são mulheres.

Mas falemos de dois casos mediáticos entre todos estes. Ambos no Reino Unido.

▲ Edward e a mulher Joan, os britânicos mais famosos a recorrer à morte assistida na Suíça. Mas não os únicos

Mirrorpix via Getty Images

Edward Thomas Downes foi maestro. E dirigiu a Orquestra Filarmónica da BBC durante 40 anos. Até ao fim, até o corpo não conseguir mais, não reagir mais. Morreu a 10 de julho de 2009 por suicídio medicamente assistido, na Suíça, a 1.200 quilómetros de Birmingham, onde vivera a vida toda. Tinha 85 anos.

Edward tinha perdido a visão. Quase ensurdecera. Mas não foi (somente) essa a razão que o fez viajar até Zurique, à Dignitas. Não foi somente essa a razão que o fez querer parar de viver, por fim. A mulher, Joan, sofria de cancro. Não o conseguiu vencer. A doença encaminhava-se para a fase terminal. E Joan sofria: com os tratamentos, com a ausência de cura, com a cegueira e surdez do marido. E Edward sentia-a sofrer. Tinha 74 anos, Joan.

Como no Reino Unido a eutanásia e o suicídio medicamente assistido são considerados crime, e como Edward e Joan queriam morrer, viajaram até à Suíça, o único país europeu no qual os cidadãos estrangeiros podem fazê-lo com auxílio médico. Naquela manhã de 10 de julho, em 2010, Edward e Joan tomaram uma dose fatal de pentobarbital de sódio. 15 miligramas e 20 minutos depois, partiram. Ambos. Ao mesmo tempo.

As mortes seriam investigadas pela polícia britânica. O caso acabaria por ser arquivado, mas chegou à Câmara dos Comuns — e volta e meia lá regressa. Mas a eutanásia e o suicídio medicamente assistido continuam, apesar de tudo, por legislar ou sequer referendar no Reino Unido.

Até esse 10 de julho, e desde a década de 1980, estima-se que 115 cidadãos britânicos morreram por suicídio medicamente assistido na Suíça. Mais anonimamente do que Edward e Joan. Hoje serão mais.

A vida (mas sobretudo a morte) de Ramon deu um filme

↓ Mostrar

↑ Esconder

A história de Ramon Sampedro inspirou o filme “Mar Adentro”, de Alejandro Amenábar, que venceu em 2005 o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Ramon tinha navegado muitas milhas náuticas quando algo correu mal. Quis alistar-se na marinha mercante com 18 anos. Aos 25, ao mergulhar, embateu num rochedo e ficou tetraplégico. Viveu 29 anos preso a uma cama.

Foi o primeiro espanhol a pedir para morrer por eutanásia no país. O pedido foi negado. Uma vez. Duas. Sucessivas vezes.

A 12 de janeiro de 1998, Ramon conseguiu o que queria: morrer. Fê-lo com a ajuda de Ramona Maneiro, amiga, que lhe deu a beber uma dose letal de cianeto de potássio. Ramona foi presa pela polícia, indiciada por homicídio. A acusação nunca conseguiu provar em tribunal o auxilio dela na morte de Ramon.

Ele tinha 55 anos quando deixou a cama onde não queria estar mais.

Mas Edward Thomas e Joan Downes não são o mais mediático dos casos ocorridos com cidadãos do Reino Unido. Craig Ewert viu a sua morte, também na Dignitas da Suíça, ser trazida à tela como documentário. Chamou-se-lhe, ao filme, “Right to die?”.

Ewert morreu aos 59 anos, a 10 de dezembro de 2008. Anos antes, na primavera de 2006, foi-lhe diagnosticada uma doença degenerativa do sistema nervoso motor, que rapidamente o incapacitou de sequer se mover. Ou até de respirar sem o auxílio de um respirador artificial. Só se soube da sua morte (ou da intenção de morrer) depois da estreia do documentário, em canal aberto, na Sky. Um documentário que mostra, sem censura, passo por passo, dia a dia, a demanda de Craig Ewert por uma morte digna. E mostrou-a até ao fim. Até à toma da substância que lhe retiraria a vida.

“Para o Craig, permitir que as câmaras filmassem os seus últimos momentos em Zurique, foi a maneira de enfrentar o fim da sua vida de uma forma honesta”, escreveu Mary Ewert, a viúva, num artigo do jornal The Independent. “Ele fez questão que o documentário fosse mostrado, porque quando a morte fica escondida e é privada, as pessoas não enfrentam os medos que têm relativamente à morte”, acrescentou.

Craig ficou conhecido como suicide tourist — o que dispensa tradução. E conseguiu que a eutanásia e o suicídio medicamente assistido fossem novamente discutidos no país: nas escolas, em casa, nas ruas, na política. E sobretudo vistos.

Sedação terminal: será este um meio-termo?

“É imperioso acabar com o sofrimento inútil e sem sentido, imposto em nome de convicções alheias. É urgente despenalizar e regulamentar a morte assistida.”

É assim que termina o manifesto “Direito a morrer com dignidade”, apresentado em 2016 no Porto, e que foi assinado por 112 personalidades do país, da cultura à saúde, da economia à política — e aí, na política, surgem assinaturas da direita à esquerda, de políticos no ativo e de ex-políticos ou governantes. O manifesto não recolheu as 75 mil assinaturas necessárias para referendar a morte assistida — consideram os seus impulsionadores que “as liberdades e os direitos fundamentais não se referendam” em Portugal. Mas também não recolheu as quatro mil assinaturas que obrigariam os deputados a discuti-lo. Só agora, em 2020, isso poderá acontecer.

Mas este manifesto, mais do que um manifesto, é também um movimento pró-eutanásia, criado em novembro de 2015 pela professora da Universidade do Minho Laura Ferreira dos Santos e pelo médico nefrologista João Ribeiro Santos. Laura Ferreira dos Santos é também autora dos livros “Ajudas-me a Morrer?” e “A Morte Assistida e Outras Questões de Fim-de-Vida”, sobre a prática da eutanásia e do suicídio medicamente assistido. E acredita, tal como Ana Sofia Carvalho, que os dois conceitos se confundem.

“É importante distinguir o que é a eutanásia e o que é o suicídio medicamente assistido. É verdade, começa-se a compreender melhor o que é uma e outra prática, mas ainda há uma certa confusão dos dois conceitos na opinião pública. Nós, o nosso manifesto, defende a descriminalização de ambas. Na eutanásia é o próprio médico, a pedido do paciente — um pedido refletido, reiterado, lúcido –, que administra uma injeção de pentobarbital de sódio, a qual lhe porá fim à vida e ao sofrimento. No suicídio medicamente assistido, é o próprio paciente, com a supervisão do médico, que toma o medicamento que lhe porá fim à vida”, explica.

Mas não existem alternativas à morte assistida? Como por exemplos os cuidados paliativos? No manifesto lê-se que a morte assistida “não entra em conflito nem exclui o acesso” aos cuidados paliativos, mas conclui-se igualmente que estes “não impedem por inteiro a degradação física e psicológica” nos doentes.

Laura Ferreira dos Santos fala em falta de “respeito pela dignidade” do doente quando se apregoam alternativas que não o são. “Se me disserem que os cuidados paliativos vão tirar a dor aos doentes, ótimo. Eu tenho a certeza que se se prometer a um doente que este não sentirá mais dor, ele prefere o tratamento à morte. Não tenho dúvida. Mas às vezes a questão não é só a da retirada da dor. É o como se vai retirar essa dor. E com que consequências. Há medicamentos para a dor que acabam por ter efeitos secundários nefastos. Em França aprovou-se, por exemplo, a sedação terminal. Lá a eutanásia e o suicídio medicamente assistidos também são proibidos como cá. É o mal menor, a sedação. Mas é alguma coisa. O paciente terminal é sedado nos cuidados paliativos até à sua morte. O fundamental é respeitar a dignidade dos pacientes. Dar-lhes escolhas, dos cuidados paliativos à sedação terminal, da eutanásia ao suicídio medicamente assistido. E são eles que vão escolher. Mas só se escolhe quando se tem o que escolher”, lamenta a professora universitária e especialista em morte assistida.

A presidente do Instituto de Bioética da UCP também vê na adoção da sedação terminal uma solução. Só não a vê na morte assistida. Até porque “há mais problemas para resolver” no sistema nacional de saúde. “A sedação terminal é uma prática profissional boa, sim. Nenhum médico deixa um doente terminal com dores. A dor é controlável. Há especialistas no controlo da dor. O que é preciso é olhar-se para o sistema nacional de saúde e pensar onde é possível melhorá-lo. E se é possível criar uma rede integrada de cuidados paliativos. O que não se pode é começar a casa pelo telhado. E é isso que estamos a fazer ao debater já a morte assistida. Há muito para fazer antes disso”, garante Ana Sofia Carvalho.

Outro problema a resolver é o deontológico. Querem ou não os nossos médicos praticá-la? “Claro que vamos ter problemas deontológicos graves. Os nossos profissionais de saúde estão a ser esmagados pela carga horária. E qualquer decisão que tenha a ver com a morte assistida, é uma decisão ética. E as decisões éticas demoram tempo a ser tomadas. Um tempo que os médicos não têm no atual cenário. Nem tempo, nem recursos. E quando não há nenhum dos dois, tomam-se decisões em cima do joelho, decisões eticamente ilegítimas e deontologicamente incorretas”, alerta Ana Sofia Carvalho.

A professora Laura Ferreira dos Santos não vê nada de deontologicamente impeditivo na prática da eutanásia ou do suicídio medicamente assistido. “Na Suíça, os médicos vão a casa dos pacientes. Na Holanda, na Bélgica e no Luxemburgo, a eutanásia é praticada mais nos hospitais do que em casa — hospitais públicos e privados. E são muitas vezes os próprios médicos de família que o ajudam o doente a morrer. Porque não haveriam os nossos médicos de conseguir fazê-lo? Certamente que necessitariam de formação, de um curso intensivo se for o caso, mas a eutanásia é algo tão simples como a administração de uma substância anestésica e depois de uma letal. Não é difícil para um médico. Só é preciso que saiba dar uma injeção”, relativiza.

Brittany quis legalizar (até ao fim) a eutanásia nos EUA. O “Dr. Morte” praticou-a

Nos Estados Unidos, contam-se pelos dedos de uma mão os estados em que o suicídio medicamente assistido é permitido por lei. Mas é de lá que vêm duas das histórias mais mediáticas das últimas décadas (uma recente, outra com 20 anos) quanto a esta discussão.

1 de novembro de 2014. “Hoje foi o dia que escolhi para morrer com dignidade”. Brittany Maynard escolheu a data da própria morte. E escolheu-a porque um cancro no cérebro, terminal, incapacitante, incurável, lhe tolheu a alegria: “Este terrível cancro no cérebro roubou-me tanto… mas queria-me roubar ainda mais”, escreveu no leito de morte. Fora-lhe diagnosticado em janeiro.

▲ Os médicos previram-lhe mais um ano de vida. Brittany só quis esperar nove meses

Na altura, os médicos previram-lhe mais um ano de vida. Não foi preciso tanto. Somente nove meses. Brittany levou nove longos meses de resistência, de sofrimento, à procura da dignidade, da morte. Verdadeiramente “à procura”. É que Brittany Maynard vivia em Oakland, no estado da Califórnia. E embora o suicídio medicamente assistido seja legal nos Estados Unidos, só o é em Montana, Novo México, Vermont, Washington e Oregon. Acabou por morrer precisamente no Oregon, em Portland.

Antes, e até lá, lançou com o marido a Brittany Maynard Fund, uma associação que pretendia alargar a “lei da morte com dignidade”, assim se chama nos Estados Unidos. Desde meados de 1997, quando a lei foi aprovada, e até à data da morte de Brittany, 1.200 norte-americanos morreram por suicídio medicamente assistido.

“Adeus, mundo”, escreveu Brittany Maynard a 1 de novembro, horas antes de morrer. Nos Estados Unidos, desde então, pouco mais mudou.

Mas recuperemos outra história.

Morreu aos 83 anos. Não por eutanásia. Não por suicídio medicamente assistido. Morreu de morte natural. Em casa. Jack Kevorkian era médico. Mais do que defensor da eutanásia, praticou-a nos seus pacientes, a pedido destes. Terá sido responsável por mais de 130 suicídios assistidos durante a década de 1990. Chamaram-lhe o “Dr. Morte” por todo o país. Uns apoiaram-no, outros não.

Foi a tribunal (à época, a prática era crime nos Estados Unidos; no Michigan, onde os praticou, continuou a sê-lo), foi condenado e cumpriu oito anos de prisão. Saiu em liberdade em 2007 sob a condição de não reincidir.

https://www.youtube.com/watch?v=aFoanUh4mAA

Apesar das suspeitas que sobre si recaíam, Kevorkian só foi condenado depois de, em 1998, o programa “60 minutos” da CBS, numa entrevista conduzida por Mike Wallace, mostrar imagens suas a administrar drogas letais a Thomas Youk, um homem de 52 anos que sofria de esclerose lateral amiotrófica.

Numa entrevista à BBC, em 2007, Kevorkian confessou que, mesmo preso, nunca se arrependeu de nada: “Sabia o que estava a fazer. E aceitei as consequências por acreditar que estava a fazer o que era certo”. Anos mais tarde, em 2010, admitiu à Reuters ter medo da morte, “como qualquer outra pessoa”, mas deixou uma questão sobre esta, como que explicando o porquê dos seus atos. “Se podemos ajudar pessoas a vir ao mundo, porque não podemos ajudá-las a sair dele?”, questionou o “Dr. Morte”.