Índice

Índice

[Este é o segundo de uma série de seis artigos sobre a origem dos nomes e a história de marcas de vestuário – o anterior pode ser lido aqui]

Dior

Ao contrário dos fundadores de marcas de moda de luxo referidos mo artigo anterior desta série, Christian Dior (1905-1957) proveio de um meio abastado. O pai, Maurice, que geria uma próspera firma de fabrico de fertilizantes, obrigou o filho a matricular-se na prestigiada École des Sciences Politiques (um dos “viveiros” da elite francesa), ambicionando para ele uma carreira na diplomacia ou na política, mas acabou, em 1928, por deixar-se convencer por Christian a financiar-lhe uma galeria de arte em Paris (impondo, porém, a condição de que o nome da galeria não incluísse o apelido familiar). A galeria expôs Picasso, Dali, Braque, Magritte, Duchamp, Miró, Arp e Ernst e granjeou fama nos círculos intelectuais parisienses, mas só era sustentável com o apoio financeiro de Maurice e quando este ficou arruinado, na sequência da Grande Depressão e de investimentos pouco judiciosos, a galeria viu-se em apuros, vindo a encerrar em 1934.

Dior subsistiu com a ajuda de amigos e a venda de algumas peças que tinham sobrado da liquidação da sua colecção de arte, até que, em 1935, começou a rentabilizar os seus dotes de desenhador a trabalhar para casas de moda de Paris. Três anos depois já concebia vestuário para Robert Piguet, um dos mais proeminentes costureiros franceses. Durante a II Guerra Mundial trabalhou para o costureiro Lucien Lelong, o que implicou vestir as esposas dos oficiais alemães estacionados em Paris.

Em 1946, Marcel Boussac, um magnate da indústria têxtil (conhecido como “o rei do algodão”), que era então considerado o homem mais rico de França (situação a que não terá sido estranho o seu relacionamento cooperante com os ocupantes alemães e com o Governo de Vichy, durante a guerra), decidiu investir no mundo da moda: adquiriu a declinante casa Philippe et Gaston, que fora um dos faróis da moda parisiense, e propôs a Dior que se ocupasse do seu relançamento. Dior propôs a Boussac que, em vez de ressuscitar um cadáver, financiasse antes o nascimento de uma nova marca: a sua. Boussac aceitou o repto e os exuberantes modelos desenhados por Dior foram acolhidos entusiasticamente por um mundo cansado de guerra, racionamento, frugalidade e cinzentismo. Apenas um ano depois, abria uma loja em Nova Iorque e lançava o seu primeiro perfume, baptizado Miss Dior em homenagem à irmã, Catherine (que lutara na Resistência). Em breve estava a vestir estrelas de cinema, socialites, cabeças coroadas e primeiras-damas, um pouco por todo o mundo.

Eva Perón com um vestido Dior, numa gala no Teatro Colón, em Buenos Aires, 1949

O sucesso fulgurante de Dior foi bruscamente interrompido por um ataque cardíaco que o vitimou em 1957, no decurso de uma viagem a Itália, que lhe fora desaconselhada por uma das “tarólogas” que ganhara o hábito de consultar antes de tomar qualquer decisão – mas que, nesta ocasião, decidira ignorar.

A morte inesperada de Dior, aos 52 anos, quase precipitou o fim da sua casa, mas esta foi considerada “too big to fail” e houve interesses no mundo da moda que se movimentaram para mantê-la em funcionamento – para essa tarefa foi convocado Yves Saint Laurent, um rapaz de 21 anos que fora assistente de Dior e que ficaria no cargo de director criativo até 1960 (vale a pena realçar que Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, nascido em Oran, Argélia, em 1936, provinha, como Dior, de meios abastados – o seu pai, Charles, dirigia uma companhia de seguros e uma rede de salas de cinema).

A bancarrota do grupo Boussac, em 1978, fez a casa Dior passar para as mãos do grupo Willot, que faliu, por sua vez, em 1981, o que permitiu que o empresário Bernard Arnault o adquirisse pela quantia simbólica de um franco. Arnault continua hoje a controlar a Christian Dior Couture, o ramo de vestuário, mas a Christian Dior SE, o ramo da perfumaria, que tinha sido comprado em 1968 pela Moët-Hennessy, está hoje na posse da sucessora desta empresa, o grupo de luxo LVMH, cujo accionista maioritário é… o mesmo Bernard Arnault (para mais detalhes ver capítulo “Louis Vuitton”).

Bastidores de um desfile da casa Dior, em Paris, 1957, com o estilista ao centro

Yves Saint Laurent

A carreira de Yves Saint Laurent na Dior foi breve, em resultado do fiasco da colecção que concebeu para o Outono de 1958. Consta que Marcel Boussac, o patrão da casa Dior, terá feito pressão para que o jovem Saint Laurent fosse, em 1960, recrutado para o serviço militar – estava em curso a Guerra da Argélia – a fim de ter um pretexto para o despedir o com justa causa. Saint Laurent, que sofrera um esgotamento nervoso devido às praxes a que foi submetido na recruta e estava internado num hospital militar, afundou-se ainda mais na depressão quando soube que fora despedido da Dior.

Yves Saint Laurent em 1960, quando ainda trabalhava para a Dior

Saint Laurent acabou por ser dispensado do serviço militar, dado o seu colapso mental e tratou de processasse a casa Dior, por quebra de contrato; com o dinheiro da indemnização que recebeu fundou, em 1961, a sua própria marca de moda, em parceria com o seu companheiro Pierre Bergé. O prestígio conquistado pelas suas criações valeu-lhe ter sido o primeiro estilista homenageado com uma exposição no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, em 1983.

A colecção Mondrian da YSL, apresentada em 1965 e inspirada na obra do pintor holandês homónimo

Em 1991 a Yves Saint Laurent, muito endividada, apesar da aura de sucesso, foi adquirida pela farmacêutica Sanofi (subsidiária da petrolífera Elf), que, após uma sucessão de abertura de novas lojas e de mais prejuízos vultosos, a vendeu, em 1999, ao grupo Gucci (então o ramo de luxo do grupo PPR, de François Pinault). Três anos depois, Yves Saint Laurent – que tinha um historial de depressão, alcoolismo e toxicodependência, que o próprio atribuía ao colapso nervoso e ao internamento hospitalar de 1960 – anunciou a sua retirada da criação de moda. O estilista morreu em 2008, o mesmo ano em que os perfumes Yves Saint Laurent passaram para a posse do grupo L’Oréal.

Em 2012, a Kering (a nova encarnação da antiga PPR) nomeou o estilista Hedi Slimane como director criativo da alta costura da Yves Saint Laurent. Foi nesta altura que o nome da marca passou a ser simplesmente Saint Laurent e o clássico logótipo desenhado em 1963 por Cassandre (pseudónimo de Adolphe Jean Marie Mouron), um dos grandes designers gráficos do século XX, foi descartado em favor de um lettering anódino, dando seguimento a uma tendência generalizada de corte com o passado, de simplificação e de pseudo-modernidade que tomou conta do design gráfico e do marketing no século XXI e que serve, supostamente, para apelar a uma clientela jovem com dinheiro mas sem memória nem cultura.

Givenchy

Como Dior e Saint Laurent, Hubert James Taffin de Givenchy (1927-2018) nasceu em ambiente privilegiado, numa família originária de Veneza (com o apelido Taffini) que ascendera à nobreza em 1713. No lado materno havia tradições artísticas – decoradores, cenógrafos e fabricantes de tapeçarias – que ajudam a explicar a matrícula de Hubert de Givenchy na Escola de Belas Artes de Paris e as suas primeiras incursões como estilista, algumas delas realizadas sob a “protecção” de Cristóbal Balenciaga, reputado estilista espanhol estabelecido em Paris.

Givenchy estreou-se em nome próprio em 1952, com financiamento do cunhado, proprietário da cadeia de lojas Prisunic. No ano seguinte, travou amizade com Audrey Hepburn, para a qual desenhou muitos dos guarda-roupas que a actriz britânica usou no cinema, nomeadamente em clássicos como Sabrina, Funny face, Breakfast at Tiffany’s ou Charade. Hepburn não só foi a mais poderosa embaixadora da haute couture Givenchy (“estas são as únicas roupas em que sou eu mesma”, declarou a actriz), como em 1957 se tornou no rosto da primeira fragrância lançada pelos Parfums Givenchy e baptizada como L’Interdit (é sabido que o marketing da perfumaria adora impingir à burguesia abastada e acomodada as ideias de interdito, tabu, irreverência e quebra das regras).

Audrey Hepburn, no papel de Holly Golightly e envergando um vestido Givenchy, na cena de abertura do filme Breakfast at Tiffany’s (1961)

Em 1979, os irmãos Givenchy (Jean-Claude, o irmão mais velho de Hubert, que herdara o título de marquês, co-dirigia o ramo de perfumaria) decidiram vender os Parfums Givenchy à firma britânica Beecham, o que deixou o Governo francês horrorizado com a perspectiva de uma empresa tão representativa do “esprit français” passar ser controlada por estrangeiros (e logo por britânicos!). Giscard d’Estaing determinou que o Estado francês impedisse este crime de lesa-pátria e os Parfums Givenchy foram comprados pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial, que, em 1981, os vendeu ao grupo francês Veuve Clicquot Ponsardin (do ramo dos champanhes, outra nobre tradição francesa). Este grupo foi, em 1986, engolido pela LVMH, que, em 1989, comprou o ramo de haute couture da Givenchy, o que voltou a colocar os dois ramos da marca sob o mesmo “chapéu”.

Pierre Cardin

Pierre Cardin é um nome que soa quintessencialmente francês, mas a verdade é que o estilista nasceu, em 1922, em Sant’Andrea di Barabarana, perto de Treviso, Itália, como Pietro Costante Cardin. Os pais, arruinados pela I Guerra Mundial e pouco agradados com a ascensão do fascismo em Itália, emigraram para França dois anos depois do seu nascimento. Pierre, que começou a trabalhar como aprendiz de alfaiate aos 14 anos, mudou-se para Paris em 1945 e, um ano depois, com 24 anos, teve a oportunidade de contribuir, sob a direcção do costureiro Michel Escoffier, para o guarda-roupa do filme La belle et la bête, de Jean Cocteau. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar para Christian Dior e em 1950 estabeleceu-se por conta própria, apresentando a sua primeira colecção três anos depois. A par da produção de alta costura e de figurinos para o palco, em 1959 apresentou uma colecção de pronto-a-vestir, que deu origem à lenda de que esta ousadia lhe valeu ser expulso da elitista Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, para quem o pronto-a-vestir era anátema. Há versões contraditórias sobre o episódio, mas a verdade é que Cardin nunca se submeteu de bom grado aos ditames daquela associação e em 1966, após mais alguns atritos, foi ele que a abandonou por sua vontade.

Um dos modelos de Cardin inspirado pela Space Age, 1968

Cardin inaugurou na alta-costura a prática de inserir o logótipo da sua marca em lugar de destaque, procedimento que a maioria das marcas acabou por seguir e que é, obviamente, um abuso da boa vontade do cliente: não só paga (por vezes principescamente) o artigo como é forçado a fazer propaganda, gratuitamente, ao seu fabricante.

Para lá dos seus talentos como estilista, Cardin possuía um notável faro para o negócio e a sua marca foi das primeiras a implantar-se nos mercados japonês (1957) e chinês (1978).

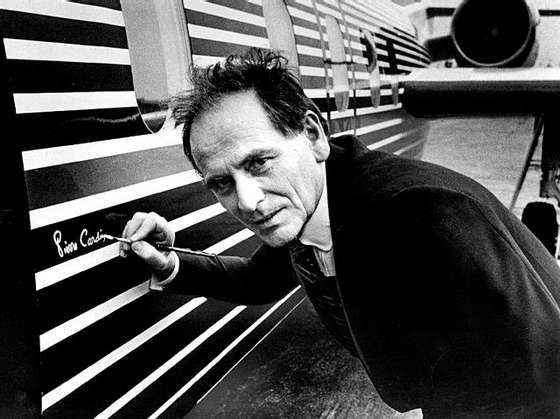

Pierre Cardin, 1978

Na década de 1960 a Pierre Cardin expandiu-se aos perfumes e cosméticos, a partir de 1972 voltou a dar um passo pioneiro, ao desenhar interiores para automóveis desportivos (do fabricante americano AMC) e a partir de 1988 licenciou a marca para múltiplas aplicações, a maior parte delas com pouca ou nenhuma ligação ao mundo do vestuário. Esta multiplicação de actividades banalizou a marca, mas permitiu ao fundador acumular uma fortuna que, em 2018, estava estimada em 800 milhões de dólares. Pierre Cardin faleceu em 2020 com 98 anos.

Lacoste

Se o nome desta marca provém do seu fundador, o jogador de ténis francês René Lacoste (1904-1996), já o seu célebre logótipo tem origem nebulosa. É certo que Lacoste era conhecido no meio do ténis como “Le Crocodile”, mas há muitas versões sobre a razão desta alcunha. Uma das mais plausíveis atribui-la a uma aposta que Allan Muhr, que dirigia a representação francesa na Taça Davis em 1923, terá feito com o jovem Lacoste: ao vê-lo admirar uma mala de pele de crocodilo na montra de uma loja, Muhr disse que que a ofereceria a Lacoste se ele ganhasse o próximo jogo – Lacoste perdeu, mas o crocodilo ficou-lhe associado e o jogador fez bordar um crocodilo nas camisas com que se apresentava nos courts – numa altura em que as marcas de equipamento desportivo se encontravam ainda num estádio incipientes e, no ténis, os homens usavam calças e as mulheres saias abaixo do joelho. Outra versão defende que a alcunha resultou de Lacoste ser um jogador de grande tenacidade, que, como os crocodilos, “nunca largava a presa”. René Lacoste viria a ascender ao 1.º lugar do ranking mundial em 1926 e 1927 e faria parte da equipa francesa que venceu a Taça Davis em 1927 e 1928.

René Lacoste aos 18 anos, 1922

Em 1927, Lacoste desenhou, para si mesmo, uma camisa de manga curta inspirada nas que eram usadas nos jogos de pólo e que lhe deixava os movimentos mais livres do que as camisas de manga comprida e pullovers então usuais no ténis masculino (o vestuário feminino, ao menos, deixava os braços libertos). O pólo impôs-se de tal forma neste desporto que ficou a ele associado, embora o nome continue a indicar a sua verdadeira origem. Para a difusão do pólo no ténis e na indumentária quotidiana foi decisiva a firma La Chemise Lacoste, nascida em 1933 da associação de René Lacoste (que se retirara da competição em 1929, aos 25 anos) a André Gillier, então o potentado das malhas em França. Desde então, a Lacoste diversificou a sua actividade a calçado, acessórios, óculos, relógios e perfumes, mas o pólo continua a ser o seu produto mais emblemático. Em 2012 a empresa foi adquirida pela holding suíça Maus Frères.

A Lacoste foi uma das primeiras marcas de roupa de prestígio a ser alvo de contrafacções, como mostram os seus primeiros anúncios, e continua hoje a ser um vítima favorita desta prática, como se depreende do facto de uma busca no Google com “how to spot a fake Lacoste” devolver sete milhões de resultados.

Anúncio à Lacoste alertando para contrafacções, 1933

Louis Vuitton

A força do hábito (ou a inércia da mente) faz com que, frequentemente, modelos e procedimentos irracionais e ineficazes sejam seguidos durante anos, ou até séculos, sem que ninguém os questione. Louis Vuitton (1821-1892) conseguiu afirmar-se no ramo dos baús de viagem não só pela qualidade dos seus produtos mas, simplesmente, por os fabricar com tampos planos, em vez dos usuais (e difíceis de arrumar) tampos convexos.

Muitos dos fundadores das marcas de luxo históricas provieram da parte inferior da pirâmide social, mas nenhum terá partido de condições tão desfavoráveis quanto Louis Vuitton, que, em 1835, aos 14 anos, se viu órfão de pai (camponês) e mãe (chapeleira). Meteu na cabeça que o seu futuro estava em Paris e meteu-se a caminho, a pé, a partir de Anchay, a sua terra natal, no Jura – levou dois anos a cobrir os 470 Km, vivendo de biscates pelo caminho. Quando chegou, tornou-se aprendiz na oficina de Marechal, um dos mais prestigiados fabricante de malas e baús de Paris.

Em 1854, Vuitton deixou Marechal e fundou a sua própria oficina e loja, passando, a partir de 1858, a apostar nos baús de tampo plano, que não foram ideia sua, pois já assim eram fabricados pela firma londrina H.J. Cave & Sons (que, após muitas mudanças de proprietário, ainda existe como marca). Ainda mais determinante na rápida ascensão de Louis Vuitton foi ter sido nomeado fornecedor oficial de malas e baús da imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III (cujo patrocínio fora também decisivo para as roupas da Maison Worth).

A equipa da Louis Vuitton em 1888, no pátio da fábrica de Asnières-sur-Seine, nos arredores de Paris. Louis Vuitton está sentado na frente da carroça, com o filho Georges, de pé, ao seu lado direito; o neto, Gaston-Louis, está reclinado num baú-cama

Após a morte de Louis, em 1892, o negócio passou para as mãos do filho, Georges, que promoveu a internacionalização da empresa e que, em 1896, consciente do prestígio que a marca Vuitton alcançara e do risco posto pela contrafacção, desenhou e patenteou o monograma “LV” e o hoje célebre padrão que alterna o monograma com quadrifólios.

Em 1936, pela morte de Georges, a direcção da firma foi assumida pelo seu filho mais velho, Gaston-Louis. Durante a II Guerra Mundial, a firma terá, segundo uma investigação realizada pela historiadora Stéphanie Bonvicini, sido conivente com os ocupantes alemães e com o governo de Vichy, reformulando as suas oficinas para produzir material de propaganda para o segundo (nomeadamente 2500 bustos do vetusto marechal Pétain).

Anúncio à Louis Vuitton, 1898

Em 1977, a empresa passou a ser dirigida pela filha de Gaston-Louis, Odille, e pelo esposo desta, Henri Racamier, que foi responsável por implantar a marca no Oriente, e dez anos depois deu-se a fusão com a Moët-Hennessy, resultante da fusão, em 1971, de duas outras marcas de luxo, a Moët (champanhes) e a Hennessy (conhaques) – o novo conglomerado tricéfalo passou a designar-se LVMH. Dois anos depois, o milionário Bernard Arnault assumiu o controlo do grupo LVMH e promoveu a diversificação dos seus produtos, que hoje incluem perfumes, relógios, joalharia, calçado e vestuário (este último ramo surgiu apenas em 1997, mas justifica a inclusão da marca nesta lista).

Entretanto, em 1992, abriu a primeira loja Louis Vuitton na China, numa longa ascensão que culminou em 2019, quando a marca se tornou n.º 1 no sector do luxo naquela República Popular, destronando a Gucci. Ao mesmo tempo, a China tornou-se também no principal mercado da Louis Vuitton. Se a Geração Z chinesa parece ver na Louis Vuitton o símbolo máximo de realização pessoal, o resto do mundo não tem ideia muito diferente, pois actualmente a Louis Vuitton é a 9.ª na lista de “marcas mais valiosas” da revista Forbes e é a 1.ª entre as marcas de luxo (a 2.ª marca de luxo, a Gucci, só surge no lugar 31 da lista).

A loja Louis Vuitton no World Mall de Pequim, inaugurada em 2015

A Louis Vuitton orgulha-se de não fazer nem autorizar saldos dos seus produtos (se encontrar à venda artigos LV com desconto, ou são falsos ou são de segunda mão) e procede regularmente a uma recolha de artigos não-escoados, vende uma parte aos seus empregados com desconto e na condição de não poderem ser revendidos (cada artigo vendido aos empregados está identificado com um código de tracking que permite localizar qualquer revenda e processar judicialmente quem a tenha efectuado) e destrói os restantes.

Do ponto de vista da sociedade com um todo, destruir artigos novos em folha, de qualidade superior, fabricados com os melhores materiais e requerendo cada um deles muitas horas de trabalho de artesãos especializados, pode parecer um paradoxo. Para o dilucidar há que considerar que:

1) Num sistema capitalista, o objectivo da actividade económica não é o bem comum, o aproveitamento racional dos recursos e a justiça social, mas a maximização dos dividendos dos accionistas (o bem comum também não é o desígnio dos sistemas de economia centralizada, cujo objectivo é cumprir as cifras inscritas nas folhas de cálculo dos burocratas governamentais).

2) Queimar uma T-shirt Louis Vuitton cujo preço de retalho é de 1200 euros não implica uma perda de 1200 euros para a marca, pois o custo de produção (design, materiais e mão-de-obra) não é muito superior ao custo de produção de uma t-shirt de 12 euros da Pull&Bear e é irrisório quando comparado com o preço de retalho. A principal componente deste último é a aura de prestígio e exclusividade associada à marca e esta mantém-se intacta quando a t-shirt é incinerada; na verdade, incinerar artigos de luxo que não se venderam tem precisamente o propósito de (além de fazer espaço para as novas colecções) fomentar a sua escassez e preservar a aura de prestígio e exclusividade, fazendo com que os clientes Louis Vuitton continuem dispostos a pagar mais de mil euros por uma t-shirt.

Loja Louis Vuitton nos Champs Elysées, Paris

A destruição de artigos de luxo não vendidos pode ser vista como um gesto hipócrita vindo de uma empresa que assumiu publicamente o compromisso com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como a Louis Vuitton, mas não é a única marca de luxo a apregoar defesa da “sustentabilidade” que o faz: a Burberry, por exemplo, incinerou 37 milhões de dólares de artigos seus só no ano de 2018, ainda que fazendo questão de sublinhar que a energia libertada no processo foi “reaproveitada” (um detalhe comovente). Esta prática pelas marcas de luxo tem outro propósito para lá de manter os preços altos: parte do valor dos artigos destruídos pode ser contabilizado como perdas e é abatido à factura fiscal das empresas. Devido a esta estratégia comercial e também a outras medidas de gestão de stocks entre marcas de gama baixa e média e à devolução de artigos que é frequente no comércio online, estima-se que, na Europa, 4 a 9% dos artigos de vestuário sejam incinerados sem nunca terem sido usados, o que representa 260.000 a 590.000 toneladas anos.

Ao fim de décadas destas práticas, o Parlamento Europeu despertou – finalmente – para o problema e decidiu tomar medidas para interditar a destruição de artigos de moda não vendidos, estando a respectiva legislação em fase de preparação. Resta esperar que a sua eficácia não seja castrada durante o processo de redacção e que seja efectivamente aprovada e posta em prática.

Balenciaga

Embora a Balenciaga tenha sido fundada em San Sebastián, no País Basco, por um basco, justifica-se incluí-la neste artigo, por a sua sede se manter, desde 1937, em Paris e também por, desde 2001, estar integrada em grupos franceses, primeiro o PPR e depois a Kering.

Cristóbal Balenciaga (1895-1972) nasceu em Getaria, uma aldeia piscatória do País Basco, filho de um pescador e de uma costureira, com quem aprendeu os rudimentos do seu ofício. Mostrou talento suficiente para que a Marquesa de Casa Torres o mandasse aprender o ofício de alfaiate em Madrid. Balenciaga abriu a sua primeira loja em 1919, em San Sebastián (uma jogada astuta, pois era a residência de Verão dos reis de Espanha) e não tardou a conquistar a realeza e a aristocracia espanholas como clientes e a abrir lojas em Madrid e Barcelona. A Guerra Civil de Espanha forçou Balenciaga a fechar as suas lojas e a reiniciar vida em Paris, onde abriu loja em 1937 – a ocupação alemã, a partir de 1940, não o forçou ao encerramento, mas fê-lo passar por tempos difíceis.

A Balenciaga prosperou no pós-guerra e a sua fama atravessou o Atlântico. Em 1968, com 74 anos e desgostado com o rumo que a moda e a sociedade tomavam (sempre se opôs ao conceito de pronto-a-vestir), anunciou a reforma e o encerramento de todas as suas lojas.

Cristóbal Balenciaga com Carmel Snow, editora da revista Harper’s Bazaar, uma das suas mais activas paladinas nos EUA

Cristóbal Balenciaga morreu em 1972 e, após um período comatoso nas mãos da empresa química alemã Hoechst, os direitos da marca foram adquiridos em 1986 por Jacques Bogart, que, no ano seguinte, relançou o nome Balenciaga com uma colecção de pronto-a-vestir, o que deve ter feito os ossos do fundador darem uma volta no túmulo.

Em 2001, a marca foi adquirida pelo grupo Gucci, que fazia parte do grupo PPR (Pinault-Printemps-Redoute). O grupo PPR tem uma origem muito distante do mundo da haute couture: remonta à Pinault SA, empresa de comércio de madeira fundada em 1963 por François Pinault. O conglomerado PPR formou-se em 1988, agora com vocação para a venda a retalho, mas, sob a liderança de François-Henry Pinault, reorientou-se para o sector do luxo, desfazendo-se de empresas “de massas” como Le Printemps, La Redoute e FNAC, e mudando a designação para Kering – que, alegam os “marqueteiros”, de forma pouco convincente, alude simultaneamente ao inglês “caring” (de “cuidar”) e ao bretão “kêr”= casa (a família Pinault tem raízes bretãs). Hoje a Kering disputa com a LVMH o mercado do luxo mundial e inclui uma quinzena de marcas de prestígio: além da Balenciaga, as mais relevantes são a Gucci, a Yves Saint Laurent e a Bottega Veneta, trio que representa 84% das receitas do grupo.

Nos últimos anos a Balenciaga tem vindo a afirmar-se no peculiar segmento da “trash fash” (“lixo de luxo”, numa tradução livre), fazendo reinterpretações com preços exorbitantes de artigos reputadamente baratos, banais e destituídos de charme, como o saco Frakta da Ikea (ver O saco de dois mil euros que é quase igual ao do Ikea) e uma requintadamente hedionda versão “plataforma” dos já de si hediondos Crocs (ver E você, está pronto para voltar a usar Crocs?). O que, certamente, fez os ossos de Cristóbal Balenciaga darem mais uma volta no túmulo.

Se houvesse alguma dúvida de que a moda é uma das manifestações mais perversas, doentias e irracionais da sociedade de consumo, a “trash fash” da Balenciaga serviria de prova.

A Balenciaga propõe menos por mais: a réplica em pele dos sacos de plástico que a Ikea vende por 70 cêntimos, custa 2.000 euros. Indispensável para quem aprecia “brincar aos pobrezinhos”

Próximo artigo: De uniformes para as SS a jeans com cristais Swarovski