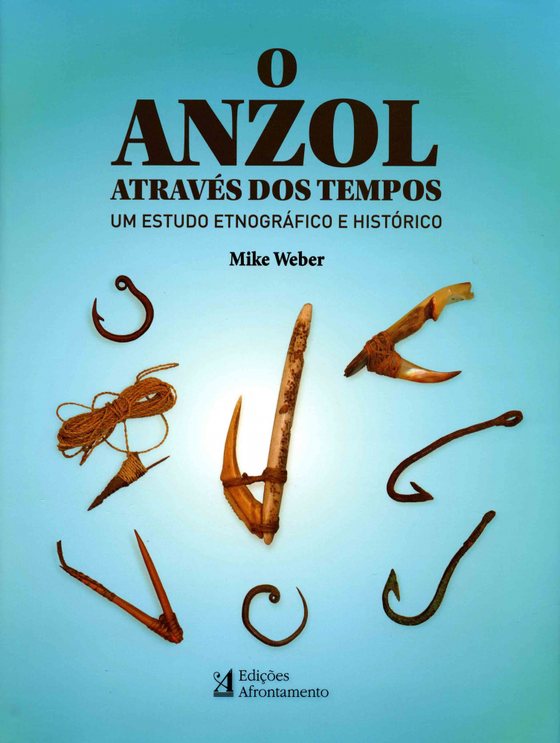

Título: “O Anzol através dos tempos. Um estudo etnográfico e histórico”

Autor: “Mike Weber”

Editora: Afrontamento

Páginas: 468 pp., ilustradas

Preço: 40 €

Em tempos que já lá vão e nem se avistam mais, o Museu Nacional de Etnologia e instituições associadas, por vezes com o apoio financeiro da Fundação Gulbenkian, teve um protagonismo fundamental na edição de estudos etnográficos que ajudaram a caracterizar o Portugal do século passado, os usos e costumes das suas populações rurais, litorâneas e insulanas. Depois, anos 1990, veio ainda a reedição de alguns velhos “clássicos”, obras centrais de Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho, Rocha Peixoto, Santos Graça e Carolina Michäelis de Vasconcellos, entre outros, mas o desinteresse dos leitores, das bibliotecas e, mais ainda, duma política de “incentivo à leitura” posta sobretudo ao serviço dum pequeno grupo de escritores escolhidos, ditou a suspensão desse ramo editorial, contra a qual — de resto e como é costume — ninguém bracejou, muito menos aquele sector emergente da universidade que prefere e impõe a prioridade dos estudos de género, multiculturais, pós-coloniais e afins.

Neste cenário, cada vez que surge um livro como este O Anzol através dos tempos. Um estudo etnográfico e histórico cabe perguntar como é que um editor ainda se atreve à loucura de gastar os seus cobres (ou cobres que recolheu quase de mão estendida junto de instituições reticentes) numa impressão certamente muito dispendiosa, sabendo de antemão que o livro vai passar ao largo das comprometidas páginas de crítica dos jornais e das poucas rubricas de divulgação livreira na rádio e na televisão, e terá nas livrarias uma exposição aleatória ou quase clandestina. Por outro lado, é bem pequena — para não dizer que é nula — a nossa tradição de observar de frente a cultura material, e através dum simples objecto de uso corrente traçar toda uma diacronia civilizacional, com vocação enciclopédica e comparativa.

Livros recentes contando a sugestiva história de cores como o azul e o preto, ou do próprio pão, ou do espelho, revelaram-se fiascos de livraria apesar da bondade do seu editor e da curiosidade que pareciam capazes de suscitar. A instigante exposição “Vida Dura”, com 200 objectos portugueses, entre alfaias agrícolas e outros, escolhidos pelo seu carácter de “design em estado puro” pelo prestigiado designer britânico Jasper Morrison, não moveu nem comoveu muita gente, e quase aposto que no nosso país a venda de livros foi tão residual que o título “Vida Dura” pode também servir de designativo do próprio editor… (José Vegar escreveu em Novembro de 2016 que o livro de Morrison é “uma das maiores homenagens alguma vez feita, e também um dos maiores milagres, à cultura e à sociedade portuguesas”. E no entanto… No entanto, sequer a Biblioteca Nacional de Portugal tem um exemplar: sem direito a depósito legal para livros sobre portugalidade impressos fora de portas, não adquiriu um ao editor suíço Lars Müller Publisher; e custa apenas 45,50 €…)

Desta feita foi o germânico Mikael Weber, um biólogo marinho de 66 anos — em Portugal desde 1979, vive desde 1987 na Praia da Aguda (Vila Nova de Gaia), onde criou e gere um museu com 2000 objectos de pesca artesanal, recolhidos ao redor do planeta em viagens suas durante quatro décadas —, que conseguiu captar para essa instituição a herança do desconcertante espólio de anzóis antigos que pertencera a Andres von Brandt, uma sumidade no assunto e antigo director do Instituto de Tecnologia das Pescas de Hamburgo, e é afinal a principal base e o motivo deste livro. Podemos frangir o sobrolho pela importância dada a tão pequeno objecto, mas a verdade é que, como o autor logo explica nas páginas iniciais, estamos perante a “décima nona ferramenta mais importante de todos os tempos, devido ao seu impacto sobre a humanidade”. A exigente pesca com mosca artificial praticava-se na Macedónia 300 anos a.C. (p. 72).

Sendo a pesca com linha um “método de baixo custo energético” para captura de organismos aquáticos de forma sustentável, “poucas invenções do homem sobreviveram tanto tempo como este utensílio da pesca” (p. 9), esta “ferramenta tão simples e efectiva” (p. 433). Por isso, este livro de etnologia é também, ao mesmo tempo, um livro de design — design vernacular, como se entendeu chamar-lhe.

Hoje anzóis são produzidos em aço-carbono de alta qualidade, até em modelos de pequeno tamanho agrupados em toneira e ocultos em sugestivas “amostras” que simulam peixes ou insectos hiper-coloridos e brilhantes, mas ao longo da história e através dos continentes foram sendo feitos nos materiais mais díspares: madeira, osso, sílex, basalto, concha, madrepérola, chifre, dente, espinho, carrapaça de tartaruga, bico ou garra de aves de rapina, cobre, bronze e ferro, mas também ouro, e ocasionalmente — na Oceânia — tíbia de pescadores mortos ou de inimigos abatidos (“o corte transversal da tíbia fornecia um anel ósseo excelente para esculpir um anzol”, p. 108), embora no Havai preferissem modelá-los a partir dum fémur. À falta de outros, os Maori também usaram ossos humanos para anzóis. Na Ilha de Páscoa e na Nova Zelândia, escolhiam-se ossos e dentes de baleia ou foca.

Anzóis com 22 000 anos foram descobertos em 2016 na ilha Okinawa, no sul do Japão: pacientemente esculpidos em conchas, eram usados por pescadores de caranguejos e caramujos de água doce. Em 2005, anzóis de concha um pouco menos velhos do que estes haviam sido encontrados em… Timor Leste (figs. p. 85). O seu protótipo quase universal é o gorge, pedacinho de material duro com duas pontas afiadas e pequena ranhura ao meio para se prender uma linha, que era simulado dentro dum isco (os esquimós do Alasca também o usaram para capturar aves ou lobos, e na Samoa polinésica era preferido para prender os muito apreciados peixes-voadores). Ligeiramente curvados, os braços do gorge de mola (alguns deles chineses) ajudariam a desenvolver a curvatura do anzol em múltiplas variações de formas em C, U ou V, as mais adequadas às capturas em vista. Espécimens da Idade do Bronze encontrados na Suíça, ou outros, com c. 3000 anos, na Noruega (p. 75), já exibem barbela — dispositivo aguçado derivado das lanças, setas e arpões dos primitivos pescadores e caçadores e fundamental para segurar o peixe em previsível tentativa de fuga ou para evitar a perda do isco, vivo ou morto —, hoje reforçado em modelos de anzol com farpas no lado externo da haste ou, para o caso de “grandes predadores” marinhos, em anzóis triplos extra-fortes (fig. p. 39). Porém, tal evolução não foi regular nem universal: em 1963 foram descobertos anzóis lapónicos do período viking, anteriores a 800 anos d.C., em chifre de rena, uns com barbela e outros sem (figs. p. 152).

No século XVII, anzóis em versões que hoje reconhecemos sem perplexidade começaram a ser fabricados — em França, América e Noruega, por exemplo — em grande quantidade por empresas centenárias que produziam agulhas, cravos, pregos e rebites, e nos começos do século passado marcas asiáticas como Gamakatsu e Kumbo também criaram notoriedade entre pescadores profissionais e desportivos, umas e outras colhendo destes alvitres e opiniões acerca do comportamento dos peixes, o que levou a anzóis específicos para certas espécies de pescado, mas também para certo local e época do ano (p. 129). Centenas de espécies piscícolas, com bocas de abertura variável e alimento distinto exigem — de facto — uma grande variedade de soluções, como provam muitas ilustrações de anzóis para robalo, bacalhau, pescada, raia, atum, lúcio, ruivo, congro, faneca, etc. etc. etc.

Anzóis com haste longa evitam que peixes com dentes fortes cortem a linha, os de haste mais fina são aconselhados a quem pesque desde uma praia; e quem vá ao robalo deve levar anzóis Wide Gap, que são mais encurvados e conservam o isco vivo por mais tempo, ou usar uma amostra metalizada com dois ou três anzóis triplos acoplados por retrocedores; nos Açores têm um anzol só para o espadarte e na Coreia do Sul um robusto circular para atum (aliás, um dos peixes mais exigentes neste domínio); na Terra Nova, o bacalhau é pescado à linha com zagaias, chumbos pesados em forma de peixe e munidos de dois anzóis; polvos e chocos pescam-se com toneiras ou jigos; salmão com moscas artificiais ocultando anzóis duplos. Na pesca desportiva usam-se anzóis sem barbela, para que os peixes possam ser devolvidos à água o mais rapidamente possível (uma vantagem competitiva) e com o mínimo de sequelas para eles.

Anzóis em osso com c. 10 cm para pesca de salmão e lúcio foram encontrados entre vestígios arqueológicos de colónias mesolíticas junto ao Mar Báltico, mas tanto vikings como etruscos, gregos, egípcios e pré-incas deixaram-nos as mais antigas representações plásticas da pesca com linha recreativa ou de lazer, em barcos ou à beira-rio. Gregos, por exemplo, pescavam com linha de crina de cavalo ou de linho fino entrançado e uma cana-do-reino até 9 m de comprimento. Na Idade dos Metais surgiram os anzóis de cobre e depois de bronze (mais fortes), do Egipto a Pompeia e à Escandinávia e ao Peru. Os primeiros anzóis em aço derivam das agulhas nesta liga metálica criadas na Alemanha do século XIV, embora autores como E. A. Larson acreditem serem chineses e trazidos para o Ocidente por mercadores muçulmanos. No fim da Idade Média europeia, ferreiros profissionais activos em centros costeiros forneciam anzóis finos de ferro forjado a um largo mercado de pescadores. A Encyclopédie de Diderot e d’Alembert (1793) não se esqueceu deles, dedicando-lhes descrições oficinais e algumas pranchas.

Do artesanato passou-se à pequena indústria, e a revolução industrial inglesa produzirá massivamente os primeiros anzóis com tamanhos e estilos padronizados (havia fábricas importantes na Irlanda e Escócia, mas na Inglaterra a cidade de Redditch dedicava-se exclusivamente a anzóis e agulhas). Porém, foi a Noruega — onde arqueólogos acreditam ter tido origem os primeiros anzóis com barbela (p. 238) — que se destacou como principal produtor no século XX, liderança que havia sido da Inglaterra quatro séculos antes. A Mustad & Son norueguesa, criada em 1832, distingue-se hoje pelo fabrico de grandes anzóis de aço temperado para pescar tubarões. A indústria está de tal modo aperfeiçoada que um anzol actual recebe elaborados tratamentos químicos e térmicos com vista à sua maior resistência mecânica, elasticidade e leveza.

Esta magnífica evolução tecnológica não vingou em linha recta, pois — informa Weber — ainda em finais de Oitocentos pescadores das ilhas Lofoten pescavam bacalhau com anzóis de zimbro endurecido por queima, e a fulcra do esturjão, uma espinha curva como gancho extraída da barbatana caudal deste peixe, servia de anzol a russos. Bretões praticaram até 1900 la pêche à l’epinette, com espinhos de madeira que não ficavam presos no lodo e eram mais baratos. E bastante depois disso, ainda pelos anos 1960 suecos preferiam anzóis de zimbro para levarem pregados para casa, por estarem convencidos de que o cheiro da madeira os atrairia.

Sepulturas de ricos dignatários da Idade do Bronze continham anzóis explicitando que seriam pescadores por ócio ou passatempo, num friso mural egípcio de 1400 a.C. pode admirar-se “um aristocrata a pescar no seu jardim” (fig. p. 212), uma cena de pesca, linha e anzol foi representada no fundo dum copo em 500 anos a.C., a imperatriz nipónica Jingû (1836-92) foi retratada a pescar pelo grande Tsukioka Yoshitoshi (fig. p. 232), e até uma revista fundada em 1728 por Benjamin Franklin, The Saturday Evening Post, deu capa da edição de Julho de 1908 à fotografia de um índio norte-americano entretido a pescar com linha de mão na margem dum lago.

A forte tradição da pesca como puro ócio teve, de resto, abundante e afamada bibliografia própria — contemporânea, aliás, do desenvolvimento industrial dos seus apetrechos —, como A Concise Treatise on the Art of Angling de Best (1787), The Young Angler’s Pocket Companion de Cole (1795), The Fly Fishers’s Guide de Bainbridge (1816), Barker’s Delight, or the Art of Angling de Barker (1826), Blacker’s Art of Fly Making de William Blacker (1855), e é pena que o autor não tenha desenvolvido mais este tema, trazendo-o para a contemporaneidade, tão necessitada de pausas deste tipo, limitando-se a referir de passagem os clássicos Les Ruses Innocents de Fortin e Strozzi (1660 ou 1688), The Compleat Angler: or, Contemplative Man’s Recreation de Walton e Cotton ou The Compleat Troller: or, The Art of Trolling de Nobbes (1682), um tratadista “à frente do seu tempo, pois desaprovava o método de pesca com iscos vivos” (p. 106).

A marcha das civilizações ao longo dos milénios e a experiência humana em todos os azimutes concentra-se neste objecto que quase sempre cabe na palma duma mão. “Anzóis do mundo” é o belo título dum extenso capítulo em que Weber nos apresenta muitos e variados espécimens, em paciente compilação de descobertas arqueológicas, memórias e monografias de antropólogos que 23 páginas de bibliografia compactam e documentam. A variedade de “aparelhos” ou métodos de pesca é admirável (esturjão no rio Volga, p. 169; raia, p. 177, e outros), mas mais admirável é a engenhosidade dos anzóis compostos, articulando materiais diferenciados, de que os mais originais — autênticas obras de arte — são os da Oceânia e da Melanésia, por exemplo acoplando osso de baleia, madrepérola e carapaça de tartaruga (figs. pp. 251, 266), ou madeira e concha, em figuras estilizadas de peixe. Em 1928 foi elogiada por H. G. Beasley a “diversidade fantástica dos anzóis da Polinésia” (p. 433).

Nas Ilhas Carolinas, anzóis com haste de concha ou madrepérola e ponta de carapaça de tartaruga terminavam com plumas vermelhas ou pequena cauda de missangas como chamariz. As variações de brilho, cor e intensidade da madrepérola eram muito valorizadas pelos pescadores nativos da Polinésia. Os anzóis com hastes em concha e pontas de carapaça de tartaruga típicos das Ilhas Samoa foram considerados os melhores para a pesca do bonito ao corrico, com cana de bambu. No Havai, o anzol é um símbolo de força e prosperidade, o bem mais precioso dos pescadores, e por isso os velhos artesãos tinham elevado estatuto social. Na Nova Zelândia, o albatroz era pescado pelos Maori com um anzol ornamental de madeira, nalguns casos com perfis humanos esculpidos como barbelas na face externa da haste, cortada duma raiz (fig. p. 351), utensílios muito estimados e dignos de herança familiar. Na Nova Gales do Sul (Austrália), aborígenes masculinos pescavam com lanças e arpões, enquanto mulheres o faziam com linha e anzol, sendo elas quem mais pescava na região de Sidney, sentadas em canoas nos estuários dos rios ou já afastadas do litoral, produzindo os seus próprios anzóis em conchas polidas brilhantes em forma de crescente.

Weber não se esqueceu dos esquimós da América do Norte — cujos contactos com baleeiros ascende ao século XV — e da Sibéria, também eles hábeis criadores de anzóis compostos e jigos, feitos de osso e do marfim dos dentes de focas, morsas e baleias, por vezes de chifre de caribu, ou mesmo de pedra lascada — alguns deles figurações de peixe, melhoradas por baixo-relevos, incrustação de contas de vidro coloridas e cauda de fibra vegetal. E embora o peixe não fosse predominante na dieta dos índios norte-americanos, e preferissem pescar com redes de cerco e arrasto ou lanças, também eles criaram anzóis simples e compostos, utilizando materiais disponíveis como osso da perna ou do nariz do veado, espinho de cato ou de roseira-brava e concha de mexilhão, búzio e ostra, ou madeira de cedro amarelo e bétula. A captura do alabote-do-Pacífico, muito poderoso e atingindo mais de 300 kg, conferia estatuto e prestígio nas tribos do Canadá. O etnólogo H. Stewart considerou tais anzóis tão bons e eficientes, que os nativos da costa noroeste da América não se interessaram por trocar peles valiosas de animais selvagens pelos anzóis metálicos dos europeus, que neste capítulo “podiam aprender muito com eles” (p. 406).

Nas “Considerações finais” Weber reconhece o conservadorismo de quem pesca — “geralmente, escolhe um anzol conforme a experiência que adquiriu ao longo de múltiplas tentativas de pesca” (p. 427) — e diz sonhar com a fixação, num único mapa, dos desenhos e datas do aparecimento de anzóis em cada região do mundo, pois isso “daria uma visão extraordinária sobre a tecnologia marítima e o desenvolvimento humano”, admitindo desde já que, “nos seus primórdios, o ser humano era muito mais avançado no domínio da tecnologia pesqueira do que se pensava” (p. 433).

Que livro desta abrangência e interesse tenha sido publicado em português por um estrangeiro que preferiu o nosso país para viver, é coisa de muito louvar e agradecer — lendo-o, em primeiro lugar, naturalmente…