Publicação recente representando a memória de uma exposição havida no Museu Nacional de Arqueologia há cinco anos e meio — de Julho de 2016 a Março de 2017 —, este livro mostra, mais uma vez, que instituições nacionais e municipais não dispõem ainda de meios e modos de produção editorial consistentes e ágeis que evitem que trabalhos de relevo tenham posteridade incerta ou que esta acabe por ser assegurada “a título compensatório” — mas que nunca será suficiente — pelo mecenato de empresas que causaram, ou causam ainda, danos paisagísticos, ambientais e arqueológicos na região do país a que tais publicações se reportam. Neste caso, tal carência permitiu a Rui Teixeira, presidente do conselho de administração da EDP Produção, celebrar “Sines e EDP: 40 anos de vida em comum” (p. 21) como se de um perfeito idílio se tratasse, e a António Carvalho, director dum museu nacional — e sublinho museu nacional — adjacente ao mais importante monumento do país, admitir (p. 18) que só esse financiamento tornou possível a exposição em Belém e o respectivo catálogo “a muitos títulos relevante” (p. 17), mas que apenas agora podemos ter sobre a mesa, após exagerados dois anos e meio de produção editorial e gráfica.

Expondo — inadvertidamente? — esta contrariedade adicional, o prefácio de Carvalho está datado de Agosto de 2019. Sem design editorial disciplinador e clarificante, o livro dirigido e em grande parte escrito por Ricardo Estevam Pereira — um arquitecto, mas quem diria — resultou numa manta de retalhos toscamente cosidos e justapostos, em que não há essenciais arrumação cronológica, sequência temática e hierarquia textual. Dir-se-ia um saco largo e disforme onde tudo e mais alguma coisa memorável teria de caber e ser mostrado. Não se entende com facilidade por que os textos de José António Falcão — sem dúvida dos mais estimulantes deste livro — nele surgem apenas a partir da p. 216, ou que a conferência de Carlos Tavares da Silva, “A pré-história holocénica da baía de São Torpes”, feita no encerramento da exposição em Belém, apareça tardiamente, pela p. 192.

À vista do espampanante anúncio de milionárias obras de requalificação do MNA pagas por dinheiros comunitários derramados de um plano miraculoso com o designativo mais em voga, a tal resiliência (que deve ter nascido ontem!), e da recente e lúcida — mas daqui a meses interrompida pelo fecho do Museu — parceria com a Imprensa Nacional, de que já resultou a co-edição de Ídolos: Olhares Milenares. O estado da arte em Portugal (volumoso catálogo da exposição homónima patente até Outubro passado), a incerteza ou demora da publicação, a ausência duma versão inglesa (já tão admitida em publicações deste tipo e aqui justificada por maioria de razões, diria) e o desenxabido design (área decisiva onde, aliás, já tanto se progrediu) destas Memórias da Praia de São Torpes indicam que o país, embora pequeno, continua muito assimétrico, desequilibrado e fracturado nos modos de fazer, com bolsas regionais que parecem alheadas do século actual.

Título: Memórias da Praia de São Torpes

Direcção: Ricardo Estevam Pereira

Design: Ana Raquel Gil

Editores: Museu de Sines e Museu Nacional de Arqueologia

Patrocínio: EDP Produção

Páginas: 263

Este álbum é, por tudo isso, um exemplo, mau exemplo, apesar da justa tentativa de afirmar esse trecho da costa a sul de Sines no mapa cultural e arqueológico continental, a partir da evocação das figuras de Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas (1724-1814), José Leite de Vasconcellos (1858-1941) e João Gualberto da Cruz e Silva (1882-1948; o homem na capa do livro), das relíquias ali descobertas desde 1591, das campanhas arqueológicas, das tradições agro-marítimas mantidas, da singular jangada de pesca, construída em cana (foto p. 217), usada pela “comunidade anfíbia da baía de São Torpes” (Soares, p. 189) e até da participação da pintora Graça Morais, reexibindo quadros de 2005 — dois deles relativos à própria lenda do Santo mártir paleo-cristão, de que só vemos A Cabeça de São Torpes, 3 x 1,90 m (p. 23) — realizados durante uma residência artística em Sines, a convite da autarquia, visando a exposição inaugural do Centro das Artes daquela vila, um projecto de arquitectura dos irmãos Aires Mateus. O fortíssimo Uma História Trágico-Marítima, de 5,46 x 2,63 m, pintado durante essa campanha, foi excluído, mas é pena.

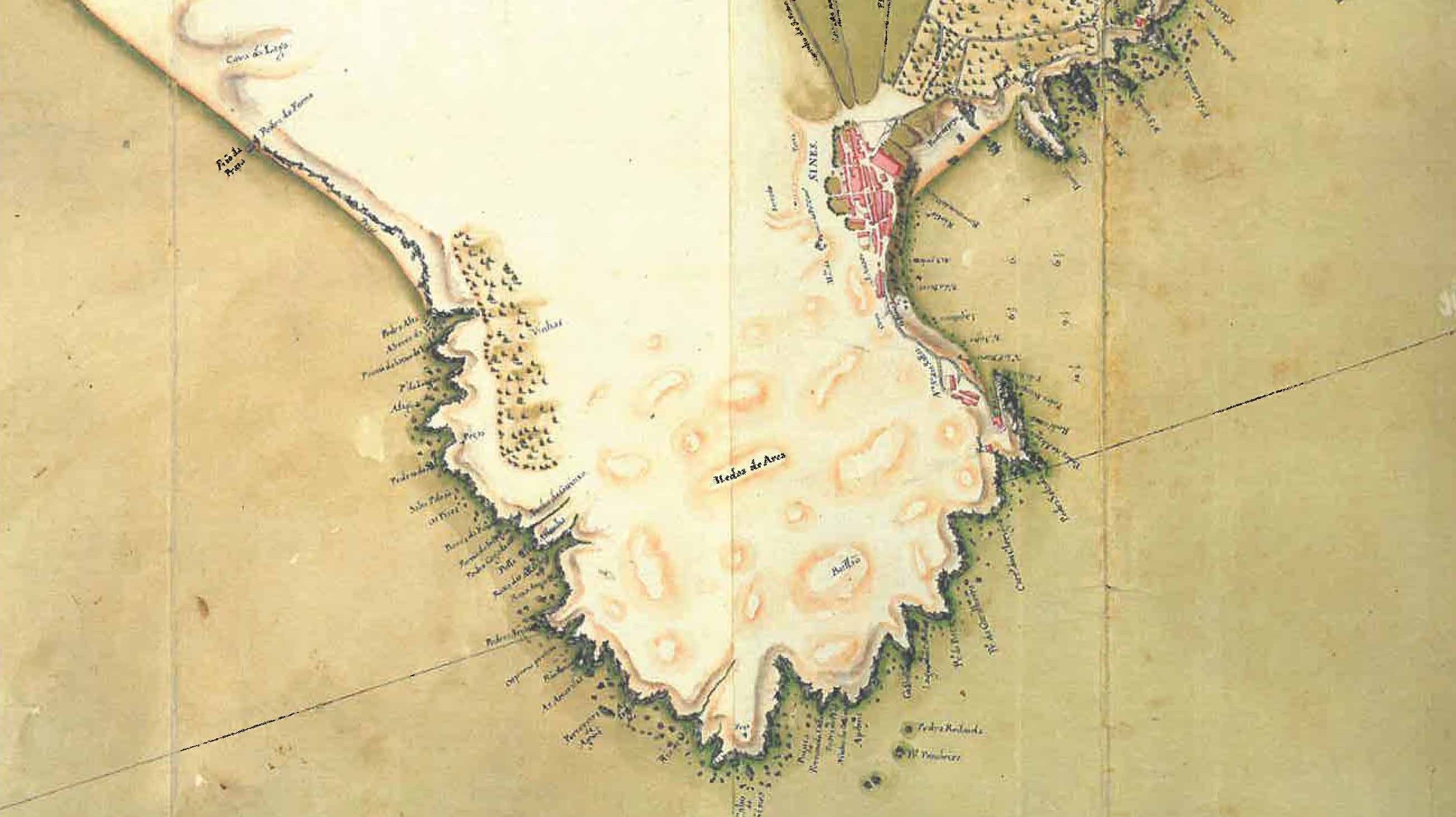

Distanciada da vila de Sines c. 6 km, a praia de São Torpes não teve a sorte da sua congénere urbana de receber a atenção de pintores como Emmerico Nunes (1888-1968) e Nikias Skapinakis (1931-2020). Tão-pouco a primitiva “arte photographica” seduziu, como no próximo Ribatejo, grandes proprietários rurais, excepções feitas aos Lobo de Vasconcellos, residentes na grande Herdade de Morgavel, com 800 hectares e uma frente de mar de 4 km (p. 116), e de Joaquim Costa, do Monte da Quinta (pp. 100-1). A cartografia de proximidade desta faixa do litoral foi escassa e não deixou obras dignas de curiosidade, descontada — vá lá… — uma folha da Relação do Reino de Portugal (1621; v. p. 56) do napolitano Alexandre Massai, engenheiro de fortificações militares, que mostra a cantada Ilha do Pessegueiro, um pouco a sul de São Torpes. Nem a abundância de perceves, lapas, mexilhões e sobretudo de ouriços (que, cheios de ovas pelo Equinócio da Primavera, eram assados sobre caruma de pinheiros), levando à costa grande quantidade de gulosos, nem o tradicional banho de gentes do interior alentejano a 29 de Agosto (que deslocava multidões), ou a secular Festa de Nossa Senhora dos Remédios, também em Agosto (extinta na década de 1940), foram capazes de atrair até ali um único pintor naturalista, ao contrário do que tantas vezes sucedera entre Nazaré e Póvoa do Varzim. Ou sequer um neo-realista, durante as árduas campanhas do arroz e da cortiça, nas herdades vizinhas. Emmerico pintou Dunas, um quadro de paisagem onde se vê ao fundo um moinho de vento. Infelizmente aparece no livro em formato pequenino (p. 216)…

Apesar de tudo, a arqueologia teve alguma sorte. De acordo com Pereira, a praia de Vale Marin e a foz da ribeira da Junqueira seriam nada menos que um “lugar mítico da Arqueologia Portuguesa” (p. 25), indiferente às “descrições absolutamente fantasiosas dos achados” (p. 69) e — tudo pesado — à própria míngua e quase irrelevância, que a novidade da placa de xisto ali encontrada não compensaria nunca. O arcebispo de Évora, D. Teotónio de Bragança (1530-1602), ordenara campanhas arqueológicas em busca das relíquias de São Torpes e de outros traços das primícias do cristianismo na região. Frei Manuel do Cenáculo fê-las pessoalmente enquanto esteve em Sines a cuidar da saúde com banhos de água salgada e brisa marítima (p. 78). Já no século XX, trabalhos agrícolas com maquinaria pesada na Herdade do Gaio permitiram localizar e estudar, em 1966, uma necrópole da primeira Idade do Ferro donde emergiram adornos em ouro e prata, dois vasos de perfume, ditos alabastron, um escaravelho de faiança e prata, datado do século VII a.C. (p. 148). Também na Herdade da Provença (antes, da Junqueira) necrópoles da Idade do Bronze foram descobertas em 1965 e 1972, mas inadvertidamente danificadas ou destruídas estruturalmente antes da chegada dos arqueólogos.

Achados fortuitamente na Herdade do Monte Mudo, onde apareceram moedas islâmicas de prata, destacam-se um jarro e um copo de vidro da época romana e de fabrico hispânico (p. 110), hoje pertencentes à família Pidwell Varela, de que fez parte o poeta — e editor — Al Berto (Alberto Raposo Pidwell Tavares, Sines 1948-97). O povoado da Herdade do Pessegueiro está cercado por cinco monumentos funerários, revelando o complexo arqueológico “uma diacronia verdadeiramente excepcional” (pp. 188, 187). Fernando de Almeida admitiu, à luz de vestígios dispersos, a “existência, em Sines, no período visigótico, de um importante edifício religioso” (1962, cit. p. 137). Carlos Tavares da Silva propôs — sem sucesso — a criação dum parque arqueológico em São Torpes (p. 192). Já a arqueologia subaquática, em franca expansão noutras partes do país, é que praticamente ainda não nasceu por ali, uma zona de grande tráfego marítimo e algumas fortificações costeiras, desde logo porque “a Ilha do Pessegueiro desempenhou um papel crucial nas navegações mediterrâneo-atlânticas da Idade do Ferro e da Época Romana” (p. 189). Rio de Ouro, com falésias e ondas fortes, é topónimo que derivaria de rico navio naufragado nessa perigosa linha de costa.

Mas a arqueologia também teve azar: o Cerro do Banheiro, explorado em 1939 por Cruz e Silva, onde artefactos pré-históricos foram recolhidos, “acabou por ser totalmente destruído, anos mais tarde [1960-64], para a extracção de saibro necessário à construção da pista do vizinho aeródromo municipal” (p. 134; p. 196); e mais a sul, impossibilitando um estudo regional, comparativo, “alguns sítios arqueológicos emblemáticos sofreram, entretanto, estragos incalculáveis […] as jazidas mesolíticas de Samouqueira, em Porto Covo, e de Fiais, próximo de Odemira, têm sido objecto de desmesurada destruição” (p. 190).

A praia de São Torpes é depositária de um jazigo de ferro-titânio que deu, aqui e ali, à sua areia fina coloração distintiva e consistência mineral escurecida por misturas concentradas de ilmenite e magnetite, que uma pirâmide geodésica na sua retaguarda verteu para o mar. Ao vasto areal contínuo justapôs-se nos anos 1950-60 parcela do vasto pinhal que, décadas antes, começara a arborizar o concelho de Sines, “baldio arenoso e estéril” em tempos idos, milénios depois de já ter estado “coberta por um denso pinhal” (p. 192). Esse hinterland umbroso e prazeiroso aproximou pela primeira vez muita gente do sistema dunal e da praia, onde “barracas de estorno” e restaurantes de madeira com toldos — caso do Trinca-Espinhas, aberto em 1967 — ganhariam posições privilegiadas sobre um litoral deserto, conservado e luminoso, com um complexo dunal que juníperos em abundância estabilizavam. Mas nem sempre: a valiosa protecção dum cordão dunar “nunca deveria ter sido tratada com tanta inconsciência”, advertia já em 1959 António Lobo de Vasconcellos, engenheiro agrónomo, repudiando o seu uso como pastagem de gado caprino, ou passagem de suínos, bovinos (foto pp. 44-45) e ovinos, ou perus, e por locais que “continuam a destruir a fraca vegetação que elas apresentam utilizando o estorno para fazer os telhados da humilde cabana onde moram e outras espécies para fazerem lume, à falta de melhor combustível” (cit. p. 115). Casas clandestinas não faltariam desde 1960-70, infestante imobiliária comum a outras geografias litorâneas do país continental a que também a autarquia de Sines fechou os olhos, num não-te-rales que começou antes e acelerou depois de 1974.

Sem separar graficamente, como deveria, as memórias em título e olhares lançados sobre o futuro, o livro aborda a Sines industrial enquanto património identitário, mas quer Deolinda Folgado quer Rui Mendes, lembrando discursos políticos, pegam no assunto de modo superficial através dum jargão — supostamente académico, diria — que não vai além da epiderme das coisas e dos problemas, e cria perplexidades de todo o tamanho. Diz Folgado à p. 204 que “a dimensão social do património industrial é outra das suas marcas identitárias”, enquanto Mendes nos concede a pérola “Sines constitui uma rede de lugares-forma. Configura uma experiência de modernidade dilatada no espaço e no tempo” (p. 207). São só dois exemplos — e haja paciência! — do costumeiro vácuo a que vamos sendo habituados, porém totalmente incapaz de se posicionar para uma desejável tradição de debate público sobre decisões comunitárias de grande alcance. Pode um projecto de “agrocidade rizomática” (p. 212) ser discutido por todos?…