Em alguns anos a ver concertos, nunca vimos um magnetismo assim. A devoção que se sente num concerto de Nick Cave & The Bad Seeds não tem paralelo. Não é apenas o facto de ser, entre os já “veteranos” da indústria da música (já anda por cá, mais coisa menos coisa, há 40 anos), aquele que em melhor forma se tem mantido, gravando discos novos com regularidade e recusando-se a viver dos louros passados. É também a aura única que o cantor e músico australiano emana.

Nas primeiras filas, víamos de tudo: fãs devotos que já tinham estado no Porto há três meses para o ver (no Primavera Sound), e que estão invariavelmente presentes em todos os concertos, e gente que nunca o tinha visto, como Raquel, que nos dizia gostar de algumas canções sem ser fã incondicional mas que sairia mais do que convencida. Não é caso único, um concerto de Nick Cave & The Bad Seeds é à prova de preconceito: uma outra pessoa dizia-nos, antes do concerto começar, temer ver um concerto-depressão, para no final nos garantir, extasiada, que “não fica melhor do que isto”.

Talvez a maré de gente que se juntou em frente ao palco principal do Kalorama, durante o concerto de Nick Cave & The Bad Seeds, seja a prova mais cabal do apelo que tem a música do australiano. Não é habitual uma mesma digressão passar duas vezes no mesmo país, como aconteceu nesta de três meses que parou no Porto em junho e terminou este sábado à noite, a 3 de setembro, em Lisboa. Se era arriscado, provou-se certeiro. Sem que o dia tenha esgotado, estava muito mais composto do que no dia inaugural, de The Chemical Brothers e Kraftwerk.

É recorrente falar-se de Nick Cave como um grande performer, alguém que parece ter conseguido atrair para si mesmo um qualquer dom obscuro que (o) possui, um certo talento de pregação via música. É certo que é um animal de palco, alguém com uma teatralidade muito própria e de quem é difícil tirar os olhos durante um concerto, que deixa os fãs venerarem-no de perto, toca-os e deixa-se tocar, ajoelha-se amparado pelas mãos dos acólitos que o seguem e lhe suportam o corpo, surpreende a ponto de assinar autógrafos na primeira fila e falar com uma aniversariante (Paula) a quem dedica uma canção.

É difícil não usar linguagem religiosa, porque o concerto dá ares de homilia. O trio que assegura o coro, remetendo para o gospel, ajuda à imagem, mas também contribuem os gestos e a postura corporal de Nick Cave, que, de olhar penetrante, vai conduzindo o seu rebanho como um maestro, braços bem abertos no ar com pedidos-sugestões à multidão e com reações próprias ao ritmo das suas canções. E com gritos que pedem eco: o som do coração a bater, “bum-bum”, anseios desesperados por vida,”just breathe”, e por que a noite não termine, “all night long”.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Na ponta final do concerto, cantando “Higgs Boson Blues”, Nick Cave haveria de nomear o bluesman Robert Johnson e o diabo (“I see Robert Johnson with a 10-dollar guitar / Strapped to his back looking for a tune / Ah, well here comes Lucifer with his canon law (…) Robert Johnson and the devil, man / Don’t know who is gonna rip off who“). Vêm-nos à cabeça as velhas lendas com alusões a pactos de guitarristas do blues com o diabo, porque a teatralidade e a força do mistério das canções do australiano, capazes de fazer um ouvinte querer virar o mundo do avesso, são demasiado eletrizantes para não parecerem sobrenaturais.

Os próprios gestos de Cave e, já agora, do seu velho companheiro Warren Ellis, ajudam, porque lhes dão ar de profetas que tudo viram e tudo viveram, porque em alguns momentos parecem possuídos pelo poder frenético, mágico e supremo da música. E nas canções mais enérgicas e elétricas, o som é mesmo de uma tempestade-furacão demasiado avassaladora para ser fenómeno natural, uma acendalha para que nas primeiras filas se instale uma agitação fervorosa.

O alinhamento do concerto é decalcado quase na íntegra do concerto de junho, no Porto, sem alteração de ordem dos temas. Mas não foi um concerto igual, nunca é, é sempre uma experiência íntima de cada um com as canções, que por sua vez depende de quem ouve, de questões técnicas (como o som, que, pelo menos nas primeiras filas, estava a rasar a perfeição), da distância a que se está do palco e da fase emocional do ouvinte e sua predisposição para mergulhar (e de que forma?) no planeta de Cave e dos seus Bad Seeds.

Sobre a força das canções, já muito escrevemos. Mas não é de mais. É que se o magnetismo de Nick Cave decorre também da sua teatralidade performática e da impressionante banda-trovão que o acompanha, que é capaz de oferecer a massa de rock mais arrasadora que por aí se ouve, nada disso sobreviveria sem o génio notório nas composições. Como aliás se percebe, por exemplo, quando ouvimos canções mais simples e despidas de arranjos (num ou noutro caso, só, ou praticamente só, piano e voz), que apenas um soberbo escritor de canções conseguiria compor.

Talvez porque este era o último concerto de uma digressão que “durou, porra, três meses”, e que acabou “na linda Lisboa”, sentimos Nick Cave e a sua banda ainda mais oleados e mais capazes de comover e incendiar o público (dependendo do tom, variável, das canções) do que em junho, no Parque da Cidade do Porto. E foi um concerto em que se sentiu um peso emocional acrescido, como se percebeu mais claramente quando, no final do espectáculo, Nick Cave pediu a toda a banda para se juntar a ele na frente do palco, agradecendo ao público e fazendo questão de pedir palmas para cada um dos seus músicos e cantores (que nomeou) e para a sua “heroica equipa de estrada”.

Certamente que cada um dos presentes terá tido o seu momento de maior ligação ao concerto. Para alguns pode ter sido o refrão de “O’Children”, dedicada à aniversariante na plateia (“esta canção é para a Paula”), que nos fez receber uma mensagem no telemóvel em que líamos “estou com inveja da Paula”. Para outros pode ter sido a força contagiante dos versos “I’m transforming, I’m vibrating / I’m glowing, I’m flying / Look at me now“, de “Jubilee Street”, ou a beleza da sequência da pradaria mística-serena de “Bright Horses” para a emoção despida da desesperada “I Need You”, sofrida, a trazer os demónios das perdas, cause nothing really matters when the one you love is gone.

Pode ter sido, para outros, “Red Right Hand”, reconhecida ao primeiro acorde e com um refrão entoado a plenos pulmões por milhares de almas, ou a maravilhosa fogueira incendiária, alimentada a tensão, primeiro, e explosão, depois, de “Higgs Boson Blues”. Ou os versos mil vezes repetidos de “City of Refuge” (You better run / You better run / to the City of Refuge“).

Talvez possa ter sido a beleza inigualável de “The Ship Song” e da balada de amor ao piano “Into My Arms”, dedicada a uma jovem portuguesa que adorava a canção, Beatriz Lebre, assassinada por um stalker — comoventes e esperançosas, também, as palmas que se seguiram nas primeiras filas em reação às palavras “And I believe in love” —, ou os versos gritados “Come on, come in / step into the vortex” de “Vortex”, ou ainda aquelas palavras cantadas de “Ghosteen Speaks” que não nos saem de cabeça: I think they’re singing to be free.

Cada um terá o seu Nick Cave favorito, a sua fase preferida de um músico que já teve diferentes vestes. E por aqui até lamentamos algumas ausências do alinhamento, de canções que temos pena de não ter ouvido ao vivo como “Nobody’s Baby Now” (do disco Let Love In, de 1994) e “Far From Me” (de The Boatman’s Call, 1997). Talvez as possamos encontrar numa futura digressão, até porque, suspeitamos — e também pelo sucesso de dois concertos em datas tão próximas —, o pastor Nick Cave não passará muitos anos sem regressar a Portugal.

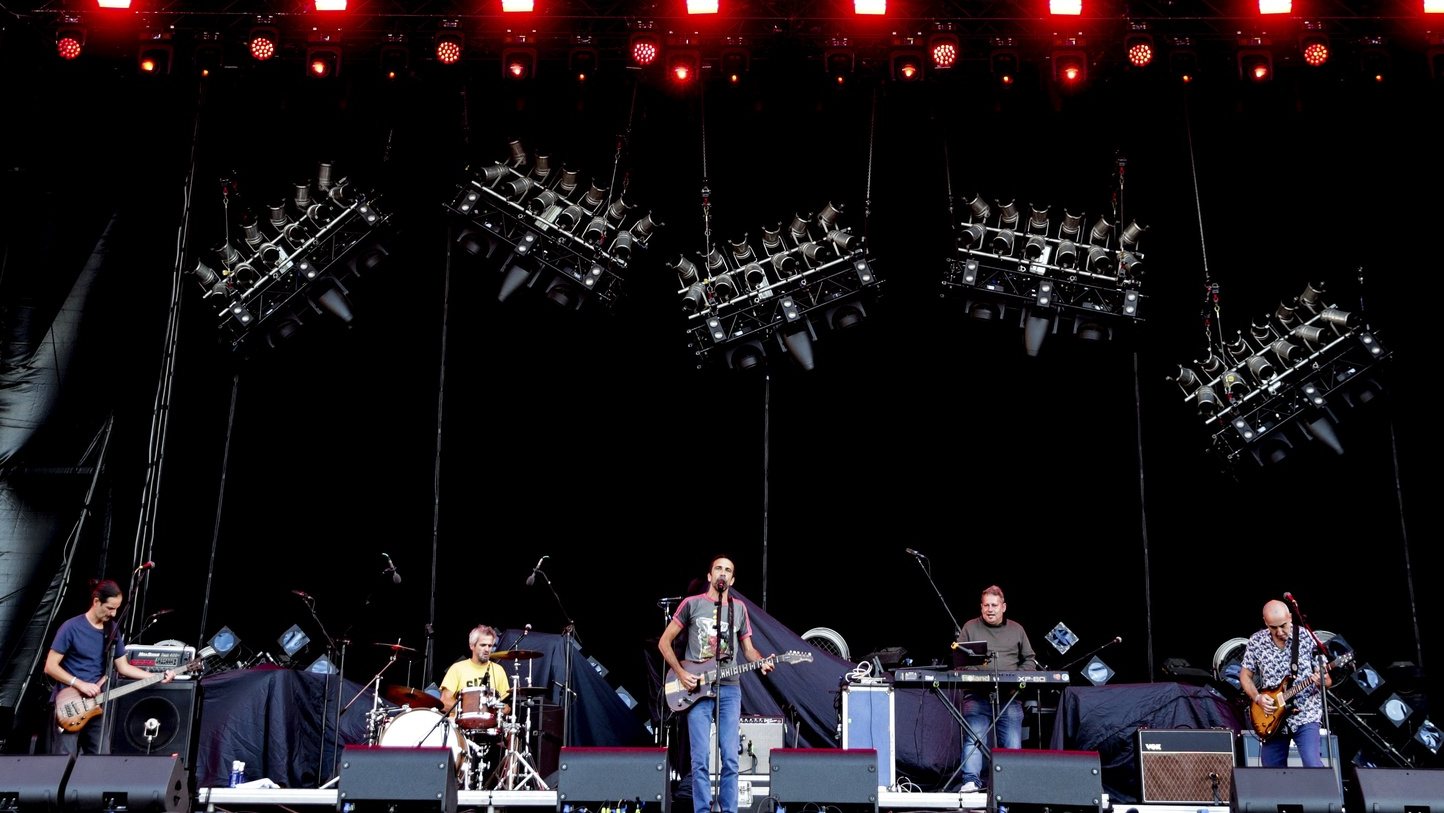

Os Ornatos Violeta de sempre: agradeçamos a never ending tour

Se foi sobretudo de Nick Cave o terceiro e último dia do Kalorama, que já tem datas marcadas para o regresso em 2023, foi significativa a moldura humana que se juntou ao final da tarde para ver o concerto anterior, dos portugueses Ornatos Violeta.

Não é surpreendente: desde que anunciaram um regresso aos palcos, para um conjunto de concertos que tem engrossado a olhos vistos com o passar dos meses e dos anos, à banda de Manel Cruz (voz e guitarras), Peixe (guitarra), Nuno Prata (Baixo), Kinörm (bateria) e Elísio Donas (teclados) não tem faltado público, de norte a sul do país e por esses festivais fora.

Também isso não surpreende, porque as canções são à prova de bala e há uma legião de fãs que os segue religiosamente, tanto mais velha, e que já os acompanhava no final dos anos 90, quanto mais nova, que cresceu a ouvi-los já depois do fim da banda. São esses fãs que vão sustentando esta never ending tour, de uma banda que, apesar de estar a aproveitar os êxitos passados com pinta, não descarta por completo a ideia de voltar a compor e revelar música nova.

Com algumas falhas pelo meio — “Chaga”, por exemplo, teve de ser interrompida porque, dizia Manel Cruz: “fodi tudo” —, o concerto decorreu com comunhão nítida com o público, graças a temas como “Coisas”, “Dia Mau”, “O.M.E.M.”, “Capitão Romance” e sobretudo “Ouvi Dizer” e “Chaga”, as últimas duas tão inscritas na memória dos ouvintes de música portuguesa que no Kalorama foram cantadas palavra a palavra, na íntegra, a partir da plateia. Mas também pérolas menos conhecidas como a delicada “Notícias do Fundo”, de rotação mais baixa, merecem os maiores elogios.

Bem suportado pela banda, com destaque para o balanço do baixo de Nuno Prata e o talento de Peixe na guitarra, Manel Cruz ia correndo pelo palco, sorriso na cara, língua de fora por prazer, t-shirt atirada fora e o habitual tronco nu exibido. Nas primeiras filas, sobretudo, iam-se vendo braços do ar quase em permanência, gerações distintas (fãs mais jovens e mais experimentados) juntas por amor aos Ornatos. Em “‘O.M.E.M.”, o vocalista aproveitou a devoção do público para fazer crowdsurf, cantando deitado no meio da plateia. No final agradeceria: “Muito obrigado, pessoal. Até sempre. Mais uma vez foi do caralho”.

Peaches: nunca é demasiado cedo

Visto o concerto de Ornatos Violeta, depois de brevemente avistada a dança festiva de Moullinex no palco Colina (prejudicada pelo horário diurno, menos condizente com os ritmos eletrónicos), seguimos ao encontro da canadiana Peaches, cuja atuação estava apontada para a hora de jantar (20h).

“É demasiado cedo? É apenas a primeira música.”

As palavras de Peaches ecoaram pela Bela Vista, enquanto o soutien cor de rosa, que ainda há pouco tempo tinha vestido, voava pelo palco. Sem vergonha, a canadiana desfilou em topless, lembrando os presentes que num concerto seu não há lugar para preconceitos ou body shaming — só atitude. Há 20 anos a desafiar o status quo (em 2022, o primeiro álbum lançado por Merrill Nisker sob o nome Peaches, The Teaches of Peaches, celebra o seu 20.º aniversário), a canadiana voltou a lembrar na Bela Vista porque é que ocupa um lugar insubstituível no mundo da música eletrónica e do eletroclash — é que não há ninguém como ela.

Depois de ter mostrado, sozinha, ao que vinha com “Set It Off”, Peaches vestiu um casaco, tirou a rede do cabelo (o chapéu em forma de vagina tinha voado durante o primeiro tema) e fez-se acompanhar por uma guitarrista para “Hot Rod”. Em “Cum Undun”, juntou-se-lhes um baterista, mas a guitarra manteve-se em grande destaque até ao fim do concerto. O público parecia impressionado com o que se passava (não haveria fãs de Peaches no Kalorama?) e não teve reação quando a artista desceu do palco e tentou caminhar sobre a audiência. Foi só depois de vários apelos — e de frisar que podiam tirar as fotografias que quisessem mais tarde mas que naquele momento precisava de “ajuda” todos — que o público esticou os braços e a canadiana conseguiu seguir em frente.

De volta ao palco, Peaches despiu o casaco azul, deixando à mostra um bodysuit preto com a mensagem “Agradeço a Deus pelo aborto”, uma referência às recentes políticas anti-aborto nos Estados Unidos da América. A mensagem straight in your face ficou bem com “Rock Show”, o tema igualmente direto, que recupera as influências punks do início da carreira da artista canadiana. Em “Suck and Let Go”, Peaches chamou duas strippers, que chegaram ao fim da canção totalmente nuas. O alinhamento, composto para celebrar os 20 anos do lançamento de The Teaches of Peaches, incluiu ainda “AA XXX”, do mesmo álbum, e, claro, “Fuck the Pain Away”, tema-hino que apela à libertação sem pudor.

Dança noturna com Chet Faker e Disclosure

Após Peaches dizer-nos adeus, seguiu-se a missa de Nick Cave & the Bad Seeds no palco principal do festival. E depois? A noite avançou com batidas mais eletrónicas. Antes de mais, com a ajuda do australiano Chet Faker.

Em 2016, Nick Murphy anunciava no Facebook que, depois de uma década a lançar música enquanto Chet Faker, o projeto musical tinha chegado a um impasse. Depois de quatro anos de silêncio, em outubro de 2020, Murphy reativava as redes sociais de Chet Faker e lançava um novo single, “Low”.

Seria de esperar que entretanto já todos se tivessem esquecido do popular nome da música eletrónica da década de 2010, mas, ao que parece, o regresso de Chet Faker — com este nome artístico — era há muito aguardado. Prova disso foi a multidão que se reuniu junto ao palco Colina, ainda Nick Cave tocava no palco principal. Sozinho em palco, Murphy desfilou batidas durante cerca de uma hora, criando uma enorme pista de dança pela última vez no palco secundário do Kalorama.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

O mesmo cenário, uma enorme pista de dança, antecipava-se para o concerto dos Disclosure, que encerraram o palco principal no último dia do Kalorama. Previsivelmente, confirmou-se: o Parque da Bela Vista continuou apinhado de gente, que, num sábado à noite, quis dançar deixando-se guiar pelas escolhas do duo britânico composto por dois irmãos, Howard e Guy Lawrence.

Não foi uma má decisão. Nos últimos anos, este par britânico tem dado ao mundo um enquadramento peculiar à house, incorporando batidas eletrónicas em canções de irresistível pendor dançante. Conseguiram, com engenho e astúcia, não se deixar amarrar pelas batidas mais eufóricas, juvenis e histrionicamente explosivas da chamada EDM, ao mesmo tempo que não queimavam todas as pontes (nomeadamente, utilização predominante da voz e aposta declarada no formato canção) com a eletrónica mais pop.

Em 2013, o disco Settle foi um marco, dando aos ouvintes com vontade de agitar ancas canções eletrónicas açucaradas mas não indistintas, nem ingénuas e juvenis: basta ouvir “When a Fire Starts to Burn”, “Latch”, “F For You”, “You & Me” e “Help Me Lose My Mind” para o recordar. Em 2015, o disco Caracal passou inteiramente despercebido (culpa das expectativas criadas pelo antecessor?). Mas em 2020 saiu Energy, mais uma boa coleção de canções dançantes dos irmãos Lawrence.

Na última madrugada, o duo mostrou que, apesar de um ou outro “prego”, sabe bem como pôr uma multidão a dançar ininterruptamente — e que é sempre uma boa aposta para encerrar o palco principal de qualquer festival. Por nós, revemo-los já para o ano.