Índice

Índice

[Este é o segundo de três artigos a pretexto da edição em português, pelas Edições 70, do primeiro de dois volumes com os “Diálogos” do filósofo romano Lucius Annaeus Seneca. O primeiro pode ser lido aqui]

“A condição de todos os ocupados é de facto miserável, mas ainda assim a mais miserável é a daqueles que se põem em trabalhos com ocupações que nem sequer lhes pertencem, que dormem em função do sono alheio, que caminham em função do passo alheio, que para amar e odiar, as coisas mais livres de todas, recebem ordens. Estes, se quiserem saber quão breve é a sua vida, pensem em que parte do total lhes pertence” (“Da brevidade da vida”, 19.3)

A oposição entre pensar por si mesmo – autonomia – e deixar-se reger pelo que os outros pensam, dizem e fazem – heteronomia (não confundir com “heteronímia”) – é um tema recorrente na filosofia da Antiguidade Clássica e, em particular, nos estóicos e em Séneca, surgindo, nomeadamente, na sétima das Cartas a Lucílio (“Das multidões”), em que adverte que “conviver com a multidão é nocivo, pois não há ninguém que não queira tornar um vício cativante para nós, ou que não o imprima em nós, ou que não nos macule inconscientemente com ele. E não há dúvida de que, quanto maior for a turba com que nos misturamos, maior será o perigo”.

O tema da autonomia/heteronomia foi retomado, 18 séculos depois, por Kant, no célebre ensaio O que é o Iluminismo? (Was ist Aufklärung?, 1784), que exorta a humanidade a “libertar-se de uma tutela auto-imposta”, isto é, da “incapacidade de usar a sua própria razão sem orientação de outrem. Esta tutela é auto-imposta quando resulta, não de uma deficiência no entendimento mas na falta de determinação e coragem para usar aquele sem orientação de outrem. Sapere aude! ‘Tem coragem para usar a tua própria razão!’ – é este o lema do Iluminismo. […] É tão fácil permanecer sob tutela. Se tenho um livro que pensa por mim, um sacerdote que tem consciência por mim, um médico que determina a minha dieta, e assim por diante, não tenho com que preocupar-me. Não tenho de pensar, apenas de pagar – outros realizarão o fastidioso trabalho por mim”.

Immanuel Kant, retratado em 1768 por Johann Gottlieb Becker

No século XX, o franco-romeno Cornelius Castoriadis fez da oposição autonomia/heteronomia um dos temas centrais da sua filosofia, analisando-a do ponto de vista dos sistemas democráticos de governação, da autogestão dos trabalhadores nas empresas e das opções tomadas por cada um na sua vida pessoal.

Nem Séneca, nem Kant nem Castoriadis poderiam adivinhar que a Internet levaria a humanidade, não a ascender a um patamar superior de autonomia, fazendo do século XXI o Novo Século das Luzes, mas a sujeitar-se ovinamente às opiniões, escolhas, preferências e usos da turba digital – uma sujeição que é tanto mais completa por se apresentar envolta nas esplêndidas e nobres vestes da liberdade de expressão, do livre alvedrio e da afirmação individual.

“De acordo com o hábito das ovelhas”

Em Da vida feliz (1.3 e 1.4), Séneca adverte que “nada deve ser procurado com maior interesse do que não seguir, de acordo com o hábito das ovelhas, o rebanho daqueles que nos precedem, dirigindo-nos, não aonde devemos ir, mas aonde todos vão. E nada nos faz vítimas de maiores desgraças do que darmos ouvidos aos rumores, julgando que as melhores coisas são as que reúnem grande consenso, e que, havendo tantas pessoas a quem podemos seguir, vivamos não de acordo com a razão, mas por imitação […] É prejudicial apoiarmo-nos em quem vai à frente, e, dado que toda a gente está mais disposta a confiar noutra pessoa do que em pensar pela própria cabeça, nunca se tem uma ideia feita sobre a vida, é-se sempre crédulo, e faz-nos andar às voltas e ser precipitados no erro que passa de mão em mão. Perecemos ao seguir o exemplo dos outros; havemos de curar-nos: afastemo-nos do vulgo”. Estas ideias são complementadas por este trecho de “Do ócio”: “Dependemos totalmente dos juízos alheios e parece-nos melhor o que tem muitos pretendentes e elogiadores, não aquilo que deve ser realmente elogiado e pretendido, e avaliamos um caminho não pelo facto de ele ser bom ou mau em si mesmo, mas sim pelo grande número de pegadas que ele possa ter “ (1.3).

São palavras que parecem dirigidas à legião de ciberalienados do século XXI, onde se incluem:

Os que patrulham o espaço mediático em busca de motivos para indignação (por mais irrisórios, ridículos ou estúpidos que sejam), aspiram à supressão de todos os que não comungam das suas “ideias” (e que são, quase sempre, “idées reçues”) e se arvoram em procuradores, xerifes, juízes e carrascos do Supremo Tribunal da Justiça Viral.

Os que engolem, regurgitam e propagam as mais néscias e molestas teorias conspirativas.

Os que se afadigam a preencher o seu “mural” com frases “inspiracionais” e máximas edificantes (em enésima mão e frequentemente apócrifas e/ou mal traduzidas); efusivas “homenagens” a artistas e criadores recentemente falecidos a quem nunca deram atenção (ou um cêntimo a ganhar) enquanto foram vivos; palavras de repúdio (quase sempre de outrem) pelas malfeitorias cometidas contra as minorias oprimidas, a floresta amazónica e os ursos polares; e comentários assertivos (respigados, sem critério nem nexo, do vasto oceano da Internet) sobre as magnas e candentes questões da actualidade.

Os que forjam, com fotos e vídeos de refeições, viagens, compras e “experiências”, uma existência idílica e ociosa, devotada ao “consumo conspícuo” e encenada com o único fito de suscitar inveja.

Os que verificam repetidamente as suas contas nas redes sociais com o propósito de apurar quantos “likes” recolheu o seu último “post” ou que comentários suscitou a sua nova foto de perfil.

Os que delegam a escolha da música que ouvem (mas que raramente ou nunca escutam) aos algoritmos das plataformas de streaming.

Os que acompanham avidamente a vida das celebridades do desporto e da música que idolatram, excitando-se com o seu “post” mais trivial e aspergindo com “likes” o seu novo corte de cabelo ou as novas cuecas lançadas pela marca de roupa com o seu nome.

Cristiano Ronaldo tem 605 milhões de seguidores no Instagram, 166 milhões de seguidores no Facebook e 110 milhões de seguidores no Twitter/X (dados de Setembro de 2023), o que faz dele a personalidade mais seguida no Instagram e Facebook e a quarta mais seguida no Twitter (atrás de Elon Musk, Barack Obama e Justin Bieber)

Os que consomem horas a fio a assistir a vídeos (ineptos) de estranhos (anódinos e anónimos) em países distantes entregues a tarefas rotineiras e monótonas, como sejam pescar, jardinar, cozinhar, cortar lenha, fazer exercício físico, caminhar pela praia, andar de bicicleta, passear o cão, brincar com o gato, fazer voar papagaios de papel, ou arrumar a gaveta das peúgas.

Os que investem horas a ensaiar gaifonas e danças pueris, arriscam a integridade física a executar “proezas” estúpidas e perigosas e se afadigam a preparar receitas ostensivamente repugnantes, só porque algum desmiolado o fez antes e o vídeo se “tornou viral”.

Os que fazem da sua conta no Facebook um ninho de ratos, onde acumulam, sem sombra de critério, anedotas, cartoons, caricaturas, fotos bizarras, memes e vídeos “virais”, crendo assim afirmar a sua “personalidade”.

Os que se vestem, calçam, comem, penteiam, viajam, decoram a sua casa e ocupam os seus momentos de lazer de acordo com as instruções dos “influencers”.

E ainda a esmagadora maioria dos “influencers”, que, embora imaginem ser líderes de opinião e lançadores de “trends”, se limitam a macaquear o que “influencers” famosos já fizeram ou a desempenhar o papel (remunerado ou, mais raramente, gracioso) de instrumentos das campanhas de marketing das marcas comerciais, que estão conscientes de que as gerações mais novas olham com desconfiança e cinismo para a publicidade convencional, mas se deixam levar pelos “influencers”.

A insensata pulsão para acumular “seguidores”, “amigos” e “likes” que norteia o comportamento nas redes (ditas) sociais, convida a que se façam os “posts” em função, não do que realmente se pensa (se é que se pensa alguma coisa), mas do que se crê que irá suscitar a aprovação e a admiração da turba, um comportamento que Séneca reprova na já mencionada carta Das multidões – “Despreza o prazer que provém do aplauso da maioria” – e na carta seguinte, Sobre a reclusão do filósofo – “Evita seja o que for que agrade à multidão”. A adesão às redes (ditas) sociais segue um padrão de bola de neve: mesmo quem, à partida, não teria inclinação natural para aderir a elas e cumprir os seus indigentes rituais e convenções, acaba por se lhes juntar, pois, todos os amigos, familiares, colegas de trabalho e conhecidos estão lá e produzem e comentam “conteúdos” com afã – a adesão é, deste modo, uma forma de a pessoa validar a sua própria existência, de não se sentir excluída do convívio com a humanidade (uma ansiedade por vezes designada pelo acrónimo FoBIA, de “Fear of Being Ignored Altogether”). E quanto mais gente estiver conectada às redes, maior será a força gravítica que elas exercem, de forma que, a breve prazo, só os párias, os excêntricos e os misantropos ficarão de fora (embora não seja de excluir que alguém com olho para o negócio crie uma rede social para misantropos, onde estes poderão trocar impressões sobre quão desagradáveis e irredimíveis são todos os outros seres humanos).

Um grande buraco no centro da vida

Em Da tranquilidade da alma, Séneca denuncia os que levam uma vida “fingida, disposta para uma falsa aparência. Na verdade, quem assim procede é atormentado pela permanente necessidade de se observar a si próprio, e teme ser surpreendido com outra coisa além do que é costume […] Não é encantadora ou segura a vida dos que vivem sempre atrás de uma máscara” (17.1).

Ora, o século XXI trouxe uma nova dimensão à “vida fingida”, com o Facebook e o Instagram a funcionarem como montras, expostas (potencialmente) a centenas de milhões de olhos, em que os caracteres venais e rasteiros podem exibir virtudes cívicas e morais, as mentes ignorantes e provincianas podem afectar erudição e cosmopolitismo e os que vivem remediadamente fingem ter os gostos e os hábitos de sibaritas.

“A câmara come primeiro” (Camera eats first) é uma expressão criada na Era do Smartphone para designar a muito difundida obsessão em fotografar e “postar” nas redes sociais tudo o que se come, desde que seja fotogénico e susceptível de conferir estatuto social e suscitar inveja

A irreprimível pulsão para consultarmos constantemente o telemóvel – c.150 vezes por dia, para o americano médio (dados de 2023) – está, em muitos casos, associada ao “Fear of Missing Out” (FoMO), uma ansiedade – difusa, mas nem por isso menos aguilhoadora – de que possamos estar a passar ao lado de algo “importante”, seja uma promoção da fritadeira a ar quente que andávamos a namorar, o nascimento de uma princesinha na casa real norueguesa, a contratação de um “médio criativo” uruguaio pelo Manchester City, os novos escalões de IRS e as respectivas taxas de retenção, o desaparecimento de uma nave com milionários em viagem recreativa ao fundo do oceano ou às estrelas, a queda de um meteorito em Alvaiázere, o divórcio entre um DJ muito popular e uma apresentadora de reality shows, uma troca de palavras mais acesa no Parlamento, o regresso do xadrez escocês como tendência da moda neste Outono-Inverno, uma operação de busca e apreensão de documentos aos escritórios e casas de um empresário de sucesso.

Se alguma desta informação pode dizer-nos respeito – o preço de saldo da fritadeira a ar quente, os novos escalões de IRS, ou, para quem faz questão de estar à la page, o regresso do xadrez escocês – outra em nada afecta a nossa vida, mas não estar a par dela implica a exclusão da sociedade. E como o mundo digital se move a uma velocidade alucinante, é imperativo saber dos eventos logo que são divulgados – quem só souber da “transferência milionária” do “médio criativo” uruguaio passados três dias não terá ninguém com quem “falar” do assunto, pois as breaking news de há três dias já foram soterradas por sucessivas avalanches de nova informação e toda a premência e relevância que pareciam ter no momento em que foram lançadas no circuito mediático se esvaíram.

FoMO: a permanente suspeita de que, algures, estão a acontecer coisas de que devemos estar a par

O FoMO não é, portanto, o medo de passarmos ao lado algo que nos interessa, é o medo de não estarmos a par do que interessa aos outros, daquilo que “está a bombar”, é o medo de ficar para trás e perder de vista o rebanho. O FoMO não resulta de uma curiosidade imoderada pelo que se passa no mundo exterior, mas de um vazio no mundo interior: quem não aprendeu a pensar por si mesmo (autonomia), precisa que seja a turba a ditar-lhe, a cada momento, o que pensar e fazer (heteronomia).

Acontece que é cada vez mais difícil apurar se o que “está a bombar” nas redes sociais e nos feeds noticiosos reflecte efectivamente os interesses, opiniões, temores e aspirações do cidadão digital médio ou se é determinado – ou, pelo menos, influenciado – pelos algoritmos das plataformas da Internet e pela própria arquitectura das redes sociais.

Há quem alegue que a tecnologia é neutra, e que só se torna “boa” ou “má” consoante o uso que lhe é dado. Ora, isto poderá ser verdade para a colher, para o ralador de queijo ou para o berbequim, mas dificilmente o será para criações tão complexas, tão abrangentes, tão omnipresentes e tão intimamente imbricadas na vida quotidiana dos utilizadores como os algoritmos que comandam a Internet e como a arquitectura das redes sociais. Ora, estes não só podem espelhar os vieses inconscientes de quem os concebeu, como podem ser expressamente desenhados para servir interesses económicos, políticos e ideológicos, a coberto da sua suposta neutralidade e do serviço “gratuito” que supostamente prestam à humanidade. Não é necessário perfilhar uma visão conspiracionista das redes sociais para identificar nestas uma “entorse” conceptual inquietante: existe uma correlação directa entre o sensacionalismo, o escândalo, a indignação e o radicalismo dos conteúdos nelas “postados” pelos utilizadores e o número de “interacções” produzidas pelos utilizadores, que, por sua vez, está correlacionado com as receitas publicitárias, das quais depende quase exclusivamente o “modelo de negócio” das ditas redes.

Sejam quais forem as forças que a determinam e moldam, a torrente de informação que, incessantemente, entra de roldão nas mentes permanentemente conectadas à World Wide Web sai delas tão depressa quanto entrou, sem que algum dos seus elementos seja retido para análise, suscite reflexão produtiva ou seja integrado na estrutura de conhecimento pré-existente. Resulta daqui que o vazio interior nunca é preenchido, ainda que, num aparente paradoxo, os que vivem mergulhados na torrente se queixem, cada vez mais frequentemente, de “sobrecarga de informação”.

A globalização da estupidez

No mundo digital tudo é reduzido a fluxos de zeros e uns, o que faz com que sob o termo “informação” se alberguem significados muito diversos. Os engenheiros de redes e de telecomunicações medem tudo em megabytes por segundo, uma unidade que não distingue entre dados, informação, informação estruturada, conhecimento e sabedoria e muito menos entra em conta com factores como a veracidade e a qualidade da informação. Todavia, essas distinções são cruciais, como bem sabia o sociobiólogo Edward O. Wilson quando alertou: “Estamos a afogar-nos em informação, mas sequiosos de sabedoria” (ver Na Era do Zettabyte pt.1: Em toda a parte e em parte alguma). Estas palavras ganham qualidades visionárias quando se considera que foram escritas em 1988, um ano antes de Tim Berners-Lee ter proposto à direcção do CERN a criação da World Wide Web e da aparição dos primeiros (e muito embrionários) serviços comerciais de e-mail, e numa altura em que a Internet era incipiente e estava geograficamente compartimentada e o seu uso estava limitado a uma elite em algumas estruturas estatais dos países mais desenvolvidos e nos departamentos de informática das universidades.

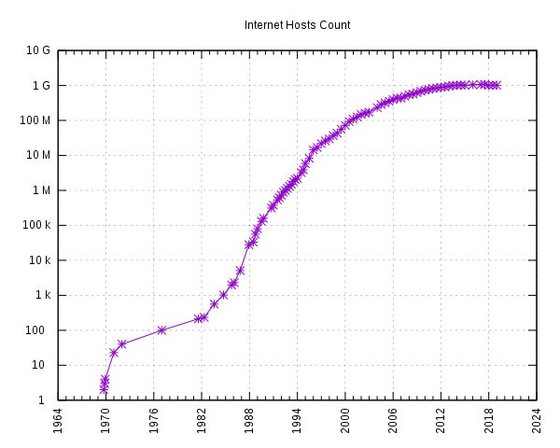

Evolução do número de dispositivos ligados à Internet; note-se que a escala vertical é logarítmica

Uma dado número de bytes tanto pode corresponder a uma análise circunstanciada de A escola de Atenas, de Raffaello Sanzio, como a um vídeo amador sobre um dogue dinamarquês que adoptou uma ninhada de gansos; à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, como a uma proposta de um príncipe nigeriano que se oferece para partilhar a sua fabulosa fortuna com qualquer desconhecido que lhe faça um pequeno favor; à gravação de 1960 de Birgit Nilsson cantando o Liebestod da ópera Tristan und Isolde, como a um vídeo pornográfico caseiro; a um poema de Wisława Szymborska, como a um anúncio de um tratamento para a micose das unhas; a um excerto de O pecado mora ao lado, em que Tom Ewell se imagina a tocar Rachmaninoff para a sua vizinha Marilyn Monroe, como a um video loop de um treinador de futebol a esbracejar freneticamente, exasperado perante a inépcia dos seus jogadores; a um “tutorial” que ensina a parte de guitarra de Fade into you, dos Mazzy Star, como a um “tutorial” que ensina a cozinhar frango em xarope para a tosse. E, sendo a natureza humana o que é, o tráfego da Internet e dos “conteúdos” exibidos nas redes sociais inclinam-se, nítida e irresistivelmente, para a vulgaridade, para a torpeza e para a imbecilidade.

É usual enaltecer-se (justamente) o facto de a Internet ter promovido a globalização e a democratização do saber, mas não podemos esquecer-nos de que ela trouxe também a globalização e a democratização da estupidez, e que a estupidez (tal como a falsidade) se propaga mais longe e mais depressa do que o saber (e do que a refutação ou desmentido das falsidades). É por isso que, embora seja comum proclamar que “está tudo na Internet”, no top dos vídeos “virais” não estão documentários sobre a formação do sistema solar, palestras sobre a repercussão de Petrarca na poesia europeia, reportagens sobre a perseguição aos uigures em Xinjiang, debates sobre a ascensão do populismo na Europa ou discursos de aceitação do Prémio Nobel da Literatura.

Quando se vive imerso numa torrente de estupidez durante várias horas por dia, é natural que as noções de sensatez, equilíbrio e decência se vão erodindo e deformando e que os padrões e os “trends” dominantes da Internet acabem por impor-se à nossa estrutura mental e ao nosso arbítrio, que, em quem tem propensão para a heteronomia, já são débeis à partida. É por isso que, mesmo entre pessoas de classe média-alta e com formação superior, as conversas (até as presenciais) comecem a assemelhar-se cada vez mais a um news feed, saltitando abruptamente de um assunto para outro completamente diferente, emparelhando assuntos sérios com frivolidades e mexericos, e sem que sobre uns e outros se emitam mais do que alguns soundbites de banalidades ou de tolices, que serão esquecidos num ápice, uma vez que não foram o fruto de questionamento e ponderação, mas a mera e irreflectida regurgitação de nacos fisgados ao acaso, umas horas antes, na inexaurível torrente de informação. Afligimo-nos, no mundo ocidental, com o aumento galopante da incidência da doença de Alzheimer, em resultado do acentuado envelhecimento da estrutura etária da população, mas poucos parecem dar-se conta de que, em parte devido à exposição continuada à Internet e aos mass media em geral, a amnésia e o discurso non sequitur alastram mesmo entre os que não entraram na terceira idade e têm o cérebro fisiologicamente intacto.

O Império da Heteronomia

Se a Internet e, em particular, as redes sociais, compelem o indivíduo a alinhar com a turba e a prescindir do seu alvedrio, no mundo real a situação não é melhor, graças à proliferação de um ror de profissionais que providenciam respostas e orientação para todas as facetas da vida – mesmo as mais comezinhas e privadas – daqueles com rendimentos suficientes para pagar tais serviços. Há nutricionistas para nos dizer o que (e quando e como) devemos comer; há personal trainers e fitness coaches para nos dizer que membro devemos flectir; há “consultores organizacionais” para nos dizer que pertences devemos descartar e como manter impecavelmente arrumados os que sobreviverem à triagem; há terapeutas do sono para nos dizer como (e quando e em que colchões ou superfícies) devemos dormir; há health coaches (quase sempre “holísticos”) para nos dizer como devemos respirar; há pedopsiquiatras, pedagogos e especialistas em puericultura para nos dizer como devemos educar as crianças; há terapeutas familiares para nos ensinar a controlar os impulsos, a aturar as idiossincrasias alheias e, enfim, a suportar mais alguns anos sob o mesmo tecto com pessoas em quem já não confiamos e cujas falhas de carácter conhecemos bem demais (e vice-versa); há personal stylists para quem tem dinheiro mas não tem gosto para vestir-se e personal shoppers para outras situações em que sobre o dinheiro e escasseie o discernimento (por exemplo, para mobilar a casa); há mental coaches que nos ensinam a desbloquear o “ilimitado potencial criativo do nosso cérebro”, a “reprogramar-nos”, a “expandir a consciência”, a cultivar a disciplina e a “resiliência” e a focar-nos, permitindo-nos alcançar os mais audaciosos objectivos a que nos proponhamos; há uma interminável legião de “psis” para, desde tenra idade, nos explicar a confusão que vai dentro das nossas cabeças, para nos dizer o que é apropriado sentir em cada circunstância e para nos adestrar a gerir emoções e a comportar-nos em sociedade.

Durante séculos, parte substancial da humanidade sujeitou-se a executar trabalhos fisicamente desgastantes por remunerações e contrapartidas irrisórias (ou nulas) sob a supervisão de capatazes rudes e inflexíveis, mas, no século XXI, a fracção mais abastada da humanidade, enfadada com a ociosidade, decidiu recriar essa relação, mas com um bizarro “twist”: hoje, é quem sua que paga – generosamente – a quem faz estalar o chicote

A culminar este processo de cedência do arbítrio de cada um a entidades exteriores, estão tecnogurus como Yuval Noah Harari, que se tornou num dos “filósofos pop” mais populares da actualidade (pelo menos junto das elites empresariais, políticas e académicas), ao anunciar ao babuíno vaidoso e petulante que se baptizou a si mesmo como Homo sapiens que está a um passo de, com a ajuda da tecnologia que desenvolveu, tornar-se imortal, omnipotente, omnisciente e emancipado dos constrangimentos impostos pelo mundo natural – em suma, de converter-se num deus (ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como, O que devemos ensinar aos nossos filhos? Há um guru que mostra o caminho e capítulos “A ascensão ao Olimpo” e “A ilusão da omnipotência” em “A Natureza nem sempre é amiga”: Vírus, livros e metáforas).

No seu aclamado best-seller 21 lições para o século XX, Harari defende que devemos entregar aos algoritmos e à inteligência artificial a criação artística e boa parte das decisões das nossas vidas, das mais inócuas – como a escolha do filme a ver e do restaurante em que jantar com um grupo de amigos – às mais ponderosas – “como o que estudar, onde trabalhar e com quem casar”. Por outras palavras, o caminho para nos tornarmos super-humanos passa por descartarmos a nossa humanidade e a nossa autonomia e convertermo-nos na mais espapaçada das criaturas. No tenebroso futuro entusiasticamente anunciado por Harari, praticamente nenhuma decisão ficará nas nossas mãos, quer se trate da vida individual – os algoritmos determinarão, por exemplo, qual é a nossa orientação sexual – quer na vida colectiva – “as eleições democráticas e os mercados livres deixarão de fazer sentido” (ver capítulo “Delegar a vida nos algoritmos” em O que devemos ensinar aos nossos filhos? Há um guru que mostra o caminho).

Ora, não só os livros, artigos, palestras, entrevistas e outras intervenções públicas de Harari estão infestados de tolices e de incongruências crassas e flagrantes (de que ninguém parece dar-se conta), como o próprio revela, no final de 21 lições para o século XX, que, na sua juventude, foi “uma pessoa preocupada e inquieta” e que tomar decisões sempre lhe causou uma angústia excruciante e que só encontrou alívio para estes tormentos ao ser iniciado numas práticas de meditação budistas, que mantém até hoje. Ou seja, o tecnoguru que pretende traçar o rumo da humanidade e fazer esta ascender ao patamar divino é, afinal, um pobre coitado que fica agoniado por não ser capaz de decidir se lhe apetece ir a um restaurante tailandês ou a um restaurante indiano. Harari é, deste modo, a perfeita encarnação da parábola bíblica dos cegos guiando os cegos – uma metáfora que, numa perspectiva mais ampla, também se aplica à heteronómica sociedade do século XXI.

“Os cegos guiando os cegos” (1568), por Pieter Brueghel o Velho

É claro que não será desta horda de gurus, consultores, “psis” e “coaches” que podemos esperar conselho lúcido e benévolo, já que uns estão ainda mais desorientados do que nós, outros não passam de charlatães e bufões, outros ainda estão ao serviço de desígnios ocultos, e quase todos estão determinados a fazer dinheiro à custa dos temores e inseguranças alheios. E também não será nos algoritmos, nas apps, nos chatbots, nos assistentes virtuais e na inteligência artificial que poderemos encontrar um guia para os assuntos humanos, uma vez que estas tecnologias são – deliberada ou inadvertidamente – agentes de dispersão, de distracção, de alienação e, em última análise, de desumanização.

A resposta, diz-nos Séneca, está na filosofia: “A filosofia não é um truque para cativar o público. Não é concebida para o espectáculo. É uma questão, não de palavras, mas de factos. Não é praticada para proporcionar alguma diversão antes que o dia chegue ao seu termo ou para aliviar o tédio que se insinua no nosso ócio. Ela molda e constrói a alma. Ordena a nossa vida, guia a nossa conduta, mostra-nos o que devemos fazer e o que devemos deixar por fazer. Toma o leme e define a nossa rota quando vacilamos no meio das incertezas. Sem ela, ninguém consegue viver livre de temores e ter paz de espírito […] Mas como pode a filosofia auxiliar-nos se existe o Destino? De que serve a filosofia se Deus governa o universo? De que serve ela se o Acaso tudo decide? […] Não nos resta senão sermos filósofos, quer o Destino nos tenha acorrentado a leis inexoráveis, quer Deus, como árbitro do universo, tudo tenha planeado, quer o Acaso nos atire de um lado para o outro sem qualquer método.” (“Da filosofia, um guia para a vida”, n.º XVI das Cartas a Lucílio).

Porém, nem sempre a filosofia que se adopta tem correspondência na vida que se vive – e esse será o assunto da terceira e última parte desta série de artigos.