Índice

Índice

Faz parte das pessoas que tem estantes em todas as paredes disponíveis da casa? Já tem livros estacionados em segunda fila nalgumas prateleiras? Começa a considerar instalar estantes no vão das janelas e das portas ou expandir a biblioteca para a cozinha? Acorda a meio da noite a matutar nas vantagens e desvantagens de arrumar todos os títulos por autor, independentemente da sua natureza? Pois bem, este livro é para si, embora, ao contrário do que sugere o título, não providencie soluções práticas para maximizar a utilização do espaço nem para conseguir encontrar sempre os livros que procura.

Como remate de uma vida passada no meio de livros, Roberto Calasso (1941-2021) fez publicar em 2020, um livro intitulado Come ordinare una biblioteca, que agora chega a Portugal graças às Edições 70, com tradução de João Coles e o título Como organizar uma biblioteca. É uma compilação de quatro textos de natureza diversa, vinculados pela paixão pelos livros e pela literatura: o texto mais longo e que dá título à compilação foi publicado em 2018 pela Adelphi; “Os anos das revistas” (“Gli anni delle riviste”), o segundo texto mais longo, é um inédito; o muito breve “O nascimento da recensão” (“Nascita della recensione”) foi publicado no Corriere della Sera de 19.07.2016; e “Como organizar uma livraria” (“Come ordinare una libreria”) resultou de uma palestra para livreiros na Fondazione Cini, em Veneza, a 25.01.2019.

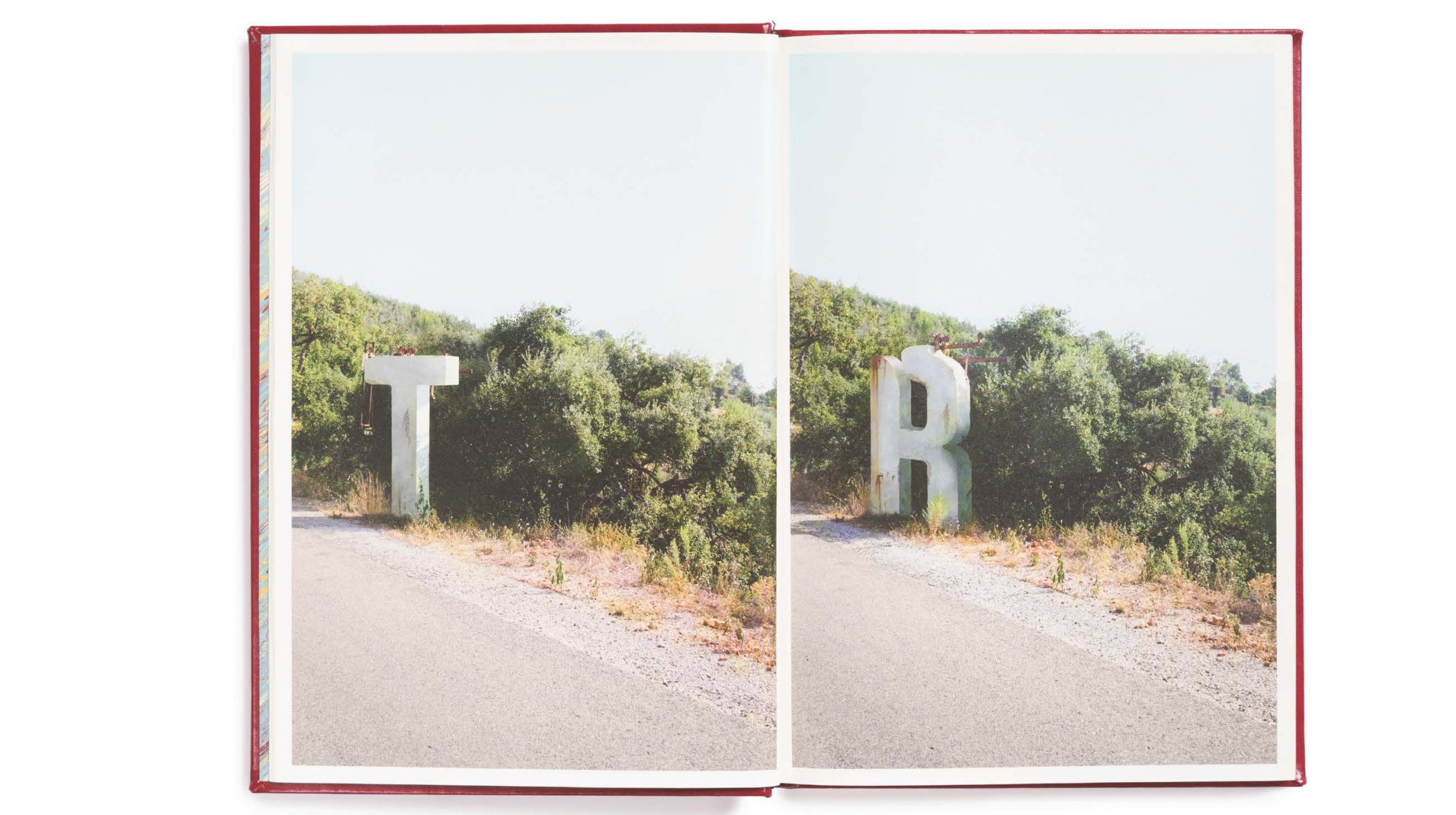

A capa de “Como Organizar uma Biblioteca”, de Roberto Calasso (Edições 70)

É evidente que Como organizar uma biblioteca não irá aproximar-se do sucesso de Arrume a sua casa, arrume a sua vida (The life-changing magic of tidying up, no mundo anglófono), de Marie Kondō, que vendeu milhões de exemplares pelo mundo fora, deu origem a uma série da Netflix e conferiu projecção à até então obscura profissão de “consultor organizacional”. Aliás, a discretíssima capa de Como organizar uma biblioteca deixa logo bem claro que o livro não tem vocação de best-seller. Na verdade, Como organizar uma biblioteca, embora tenha sido escrito na segunda década do século XXI, soa como um testemunho de uma Atlântida de erudição livresca que está a ser lentamente engolida pelas águas da Maré Digital.

“O rato-de-biblioteca”, por Carl Spitzweg, c.1850

Livros por todo o lado

O substantivo “literato”, que, nos nossos dias, vai ganhando aura cada vez mais excêntrica e pejorativa (como já acontecera antes com o substantivo “intelectual”), assenta na perfeição a Roberto Calasso. Os livros e a “alta cultura” já o rodeavam antes de ter nascido: a mãe, Melisenda Codignola, era especialista em literatura alemã, em particular nas traduções de Píndaro por Friedrich Hölderlin; o pai, Francesco Calasso, era professor de Direito (e uma autoridade no domínio do Direito Comum), dirigiu duas revistas sobre temas jurídicos e era membro da Academia Toscana de Ciências e Letras; o avô materno, Ernesto Codignola, era professor de filosofia na Universidade de Florença, autor de vários livros sobre pedagogia e fundador da editora La Nuova Italia; um irmão da mãe, Tristano, ocupou-se da direcção de La Nuova Italia, antes de abraçar uma carreira política que o levou a ser eleito deputado e senador.

Com este contexto familiar, não é de estranhar que Roberto Calasso tenha iniciado a sua vida profissional, em 1962 (tinha então 21 anos), numa editora, a Adelphi, que acabara de ser fundada e à qual ficaria ligado até à morte, assumindo em 1971 o cargo de director editorial, em 1990 o de administrador delegado, e acabando por adquiri-la em 2016.

Roberto Calasso, em 2002

Calasso evoca em Como organizar uma biblioteca a pergunta feita ao seu pai por uma “senhora finlandesa loira”, ao deparar-se com “uma parede de textos jurídicos de entre o século XVI e o final do século XIX”, na residência romana dos Calasso: “Mas já os leu todos?”. Esta mesma questão está no centro do artigo “Como justificar uma biblioteca particular”, publicado em 1990 por um erudito italiano contemporâneo de Calasso, também ele possuidor de uma formidável biblioteca, que, no final da vida, atingiria os 30.000 volumes: Umberto Eco (1932-2016). Eco relata que, perante as estantes da sua casa, muitos visitantes faziam pergunta similar à da “senhora finlandesa” e discorre sobre as respostas possíveis, que vão de “Não li nenhum, senão porque é que os teria aqui?” a “Não, estes são os que tenho de ler até ao próximo mês, os outros guardo-os na universidade”, confessando que prefere a segunda porque “induz o visitante a antecipar a hora da partida”.

Calasso vê na pergunta da “senhora finlandesa” uma “ignorância suspeitosa”, particularmente por ser proferida diante de “livros que pela sua natureza não se lêem de fio a pavio, mas que servem para consultar e compulsar” – ou seja trata-se de alguém que “não sabe bem o que significa ler”. Eco tece considerações similares e fala de “pessoas que entendem a estante como armazém de livros lidos e não entendem a biblioteca como instrumento de trabalho”, embora também admita que visitantes mais esclarecidos possam, perante tantos livros, ser tomados pela “angústia do conhecimento e fatalmente se [descaiam] fazendo a pergunta que exprime o seu tormento e os seus remorsos”.

Para lá deste “Como justificar uma biblioteca particular”, Eco abordou repetidamente os temas do livro, da leitura e da biblioteca e até escreveu, em 1981, um artigo com um título muito próximo do artigo de Calasso em apreço, “Como organizar uma biblioteca pública”, que foi compilado, tal como “Como justificar uma biblioteca particular” em O segundo diário mínimo (1992). Se o artigo de Calasso não fornece os conselhos práticos ao estilo de Marie Kondō que alguns ingénuos poderiam esperar, as sugestões que compõem o artigo quase-homónimo de Eco são estritamente sarcásticas, visando antes satirizar os regulamentos e práticas absurdas, contraproducentes e exasperantes (para o leitor) que regem muitas bibliotecas públicas.

“Criada lendo numa biblioteca”, por Édouard John Menta, c.1915

Um espaço para serendipidades

Sem surpresa, não se ficam por aqui os pontos de contacto entre Calasso e Eco. A definição de Calasso da “livraria ideal” é “aquela onde sempre se compra pelo menos um livro – e, muito frequentemente, não aquele (ou não só aquele) que se pretendia comprar quando se entrou”. Ou seja, é a livraria em que “o cliente descobre livros dos quais não conhecia a existência”. Eco teceu considerações análogas na palestra “De bibliotheca”, realizada a 10 de Março de 1981, na Biblioteca Municipal de Milão (Palazzo Sormani) e que foi publicada em Portugal pela Difel, em 1987, com o título A biblioteca: “Um dos mal-entendidos que dominam a noção de biblioteca é o facto de se pensar que se vai à biblioteca pedir um livro cujo título se conhece. Na verdade acontece muitas vezes ir-se à biblioteca porque se quer um livro cujo título se conhece, mas a principal função da biblioteca, pelo menos a função da biblioteca da minha casa ou da de qualquer amigo que possamos ir visitar, é de descobrir livros de cuja existência não se suspeitava e que, todavia, se revelam extremamente importantes para nós […]. A função ideal de uma biblioteca é de ser um pouco como a loja de um alfarrabista, algo onde se podem fazer verdadeiros achados e esta função só pode ser permitida por meio do livre acesso aos corredores das estantes”. As bibliotecas e as livrarias são, portanto, um lugar que deve favorecer a ocorrência de “serendipidades” (do inglês “serendipity”), ou seja, descobertas afortunadas e inesperadas.

“Na biblioteca”, por John F. Peto, 1894-1900

As livrarias online vieram simplificar e acelerar a busca dos títulos que se procuram, mas, apontam os defensores intransigentes das livrarias físicas, no processo, reduziram a probabilidade da ocorrência de serendipidades, por comparação com as livrarias físicas: o cliente encontra de imediato o que procura, coloca-o no carrinho de compras e encaminha-se para a caixa. Não é necessariamente assim que as coisas se passam, já que as lojas online mais sofisticadas se afadigam em bombardear o cliente com sugestões de novas aquisições, baseadas no historial de compras e de buscas daquele. Mais uma vez, os defensores das livrarias físicas alegam que os algoritmos das livrarias online só sugerem produtos similares aos interesses expressos pelo cliente, pelo que incentivam este a manter-se dentro da esfera do que já conhece. Quem tenha experiência de vaguear por este tipo de websites sabe que não é assim: os algoritmos não se limitam a fazer sugestões redundantes ou óbvias – algumas são excêntricas ou até descabeladas e quem seja curioso e tenha interesses eclécticos pode, caso tenha orçamento para tal, acabar por comprar não só o livro que procurava como mais uma dúzia cuja existência desconhecia. As livrarias online são tão propícias como as livrarias físicas a serendipidades – a ocorrência destas depende menos do tipo de livraria do que da atitude mental do cliente.

Há todavia, que fazer uma ressalva: os mais sofisticados algoritmos das livrarias online são incapazes de se equiparar ao trabalho de aconselhamento que um livreiro de carne e osso que tenha “a capacidade de se orientar (entre os livros, entre as prateleiras, entre os gostos dos clientes, etc.)” (Calasso). Infelizmente, este tipo de livreiro, conhecedor, perspicaz e solícito, é cada vez mais raro e tende a estar restrito a pequenas livrarias especializadas. Já as grandes cadeias de livrarias recorrem, cada vez mais, a jovens sem qualquer inclinação por livros, que, por serem mal remunerados, zarpam para outros empregos muito antes de terem dominado os rudimentos do seu mister ou de terem ganho afeição por livros; na verdade, se não tiverem paixão por livros, continuariam a ser péssimos livreiros mesmo que permanecessem dez ou vinte anos na livraria, pois vender livros não é como vender parafusos ou sapatos – requer paixão e uma erudição construída sobre muitos milhares de horas de leituras.

Madame de Pompadour, por François Boucher, 1758

O toque dos dedos no papel

Roberto Calasso era um apaixonado por literatura e um bibliófilo, dois conceitos que são frequentemente confundidos e que Umberto Eco tem o cuidado de destrinçar no ensaio “Tocar nos livros” (2004), incluído na compilação Pape Satàn Aleppe: Crónicas de uma sociedade líquida (2016, editado em Portugal nesse mesmo ano pela Relógio D’Água): “A bibliofilia é o amor pelos livros, mas não necessariamente pelo seu conteúdo. O interesse pelo conteúdo satisfaz-se também indo à biblioteca, enquanto o bibliófilo, ainda que atento ao conteúdo, quer o objecto […]. O bibliófilo não é alguém que ama a Divina Comédia, é alguém que ama aquela determinada edição e aquele determinado exemplar da Divina Comédia. Quer poder tocá-lo, folheá-lo, passar as mãos pela encadernação”.

Calasso vai pelo mesmo caminho quando escreve “A primeira edição de um livro não é parte secundária de uma obra. E é uma ajuda para a compreender. Ajuda física, táctil, visual, sobretudo. Não é substituível por outra coisa. O bibliófilo que não ousa sequer cortar as páginas de uma primeira edição para não violar a sua integridade é o oposto do verdadeiro leitor. O fetichismo, para ser saudável, implica o uso, o contacto”.

É possível, a partir destas reflexões de Calasso e Eco, estabelecer quatro tipos de relações com os livros: o leitor, a quem interessa sobretudo o conteúdo; o bibliófilo saudável, que dá grande atenção às materializações específicas que uma obra pode assumir, mas não descura o seu conteúdo; o bibliófilo fetichista, que idolatra determinados livros enquanto objectos e pouco se interessa pelos seus conteúdos; o negociante de livros, para quem as características físicas do livro assumem importância capital, mas apenas na medida em que determinam o seu valor de troca, e para quem o livro não tem qualquer valor de uso, pelo que o seu conteúdo lhe é absolutamente indiferente.

Se os negociantes de livros procuram deitar mão às primeiras edições, por estas terem maior valor de mercado, Calasso também lhes dá primazia – “em rigor, deveria ler-se tudo nas primeiras edições” – mas por motivos bem diversos: “não por serem mais raras e preciosas, mas porque são o resultado de uma combinação de elementos – impostos ao autor, sugeridos pelo autor, ou que simplesmente sucederam ao autor – e que se tornam parte da obra, como o carimbo do tempo sobre as suas páginas”.

Claro que a posse ou o manuseio regular de primeiras edições e de livros raros em geral é um privilégio restrito a quem tem muito dinheiro, ou trabalha em grandes bibliotecas públicas, ou faz parte dos académicos e investigadores que frequentam estas bibliotecas no âmbito do seu trabalho. O leitor comum – mesmo o leitor que possua uma biblioteca construída com critério, que já está bem longe de representar o leitor típico – nunca terá nas mãos um exemplar de uma edição histórica e terá de contentar-se, ao longo da vida, em comprar e ler livros produzidos em massa, tão banais e indistintos quanto caixas de cereais de pequeno-almoço nas prateleiras de um hipermercado (e que, frequentemente, são dotados de capas tão vulgares e estridentes quanto as ditas caixas de cereais).

“Uma leitora” (1869), por Camille Corot

Livrarias físicas vs. Livrarias online

O declínio e encerramento das livrarias históricas, em resultado da competição movida pelas livrarias online e da subida do preço do metro quadrado nos centros históricos das grandes cidades, é assunto recorrente nos media, sendo alvo de artigos nos jornais e de ondas de pesar nas redes sociais, usualmente com uma argumentação que contrapõe o calor humano e o cheiro do papel que emana das livrarias históricas à frieza impessoal e remota do comércio electrónico. Os artigos costumam ser sinceros, mas muitas das lágrimas vertidas no Facebook quando é anunciado o encerramento de uma livraria histórica são de crocodilo, já que a maior parte destas almas pesarosas nunca deu um cêntimo a ganhar à dita livraria, nem sequer costuma frequentar este tipo de estabelecimentos, uma vez que não compra livros ou, se o faz, encontra tudo aquilo de que necessita nos hipermercados.

Na verdade, as livrarias históricas nem sequer fazem parte do mapa mental da maioria dos compradores de livros, pela simples razão de que elas são em número restrito e se situam quase sempre em grandes cidades. Quem escreve sobre livros, livrarias e leitura faz parte, com raras excepções, de uma elite urbana, cosmopolita e com uma situação financeira relativamente desafogada. São escritores e artistas de sucesso, editores, académicos, jornalistas, curadores, programadores culturais, galeristas e indivíduos com cargos directivos em museus, centros culturais, instituições do Estado e fundações privadas, que, a pretexto de conferências, simpósios, palestras, feiras do livro, festivais literários, lançamentos de livros, residências artísticas, assinaturas de protocolos entre instituições culturais e inaugurações de exposições, ou por alta recreação e a expensas próprias, saltitam assiduamente entre Paris, Florença, Londres, Madrid, Berlim e Bruxelas e, com o passar dos anos, se foram familiarizando com as melhores livrarias destas cidades. São poucos, mas, como dominam as páginas culturais dos media, é a sua “narrativa” que prevalece e o seu retrato da luta inglória das heróicas livrarias históricas contra o rolo compressor do e-commerce até pode comover os leitores que nunca entraram nem sonharam entrar numa dessas livrarias e incutir-lhes, momentaneamente, algum remorso por encomendarem livros na Amazon. Mas não impedirá quem viva na província e tenha circunstâncias de vida e rendimentos que lhes restrinja seriamente as viagens de continuar a recorrer às livrarias online.

A experiência de visitar – ou, melhor ainda, de frequentar assiduamente – uma boa livraria nunca poderá ser igualada pela encomenda através de uma livraria online, por incomensuravelmente vasto que seja o catálogo desta, por muito user-friendly que seja a interface e por muito expedita que seja a entrega. Mas há milhões de leitores pelo mundo fora que nunca tiveram (nem terão) oportunidade de entrar em La Central, em Barcelona, que Calasso apresenta como exemplo da “livraria ideal”, nem em qualquer livraria de categoria semelhante, e que, durante anos, tiveram de contentar-se com a pífia oferta de uma livraria-papelaria local, onde thrillers de aeroporto e manuais de auto-ajuda disputam o espaço com agrafadores, pastas de arquivo, canetas, postais ilustrados, bonecos de peluche e bóias de praia.

Para quem vive longe das grandes metrópoles, das suas babélicas livrarias e dos seus livreiros bem informados, as livrarias online representaram uma bênção, o que é frequentemente esquecido por quem desfia a narrativa simplista que opõe livrarias físicas “boas” a livrarias online “malévolas”. O que não quer dizer que a Amazon, que é a bête noire de muitos livreiros, grandes e pequenos, e 1) tem sido acusada de práticas desleais em termos concorrenciais, 2) impõe condições leoninas a fornecedores e marketsellers, 3) renumera parcamente os seus empregados e sujeita-os a condições de trabalho desumanas, 4) recorre a todos os ardis e subterfúgios para evitar pagar impostos, 5) possui um valor de mercado superior ao PIB de potências económicas como a Coreia do Sul, Austrália ou Espanha, 6) não cessa de aumentar o seu poderio e diversificar a sua actividade e 7) exibe, em todas as áreas de actividade, evidentes aspirações hegemónicas, não deva ser estritamente vigiada, contida e, sempre que necessário, punida.

“Livros antigos”, por Catherine M. Wood (1857-1939)

O livro e a colher

Há quem veja nos livros em formato digital uma ameaça maior à cultura e à civilização “clássicas” do que as livrarias online, até porque se os livros digitais tomarem o lugar dos livros em papel, as livrarias – físicas e online – deixarão de ser necessárias e bastará pagar uma taxa mensal a uma plataforma de e-books para aceder a um catálogo com milhões de títulos, numa lógica similar à das plataformas de streaming de vídeo (como a Netflix) ou de música (como a Spotify). Tal como nestas plataformas, a tendência é que a subscrição não confira ao subscritor a “propriedade” de versões digitais de livros, apenas o acesso a elas – enquanto durar a subscrição.

Na primeira década do século XXI, a desmaterialização dos livros parecia ser uma inevitabilidade, a dar crédito aos abutres que exultavam com cada novo lançamento em formato e-book e enumeravam entusiasticamente as vantagens que o novo modelo de Amazon Kindle oferecia face ao seu antecessor. No mundo da música, a desmaterialização avançou a um ritmo avassalador (ver Do walkman ao streaming: O que ouvimos realmente quando ouvimos música?) e em 2022, nos EUA, o streaming representou 84% das receitas, os downloads 3% e os suportes físicos (CDs e vinis) 11%. A desmaterialização dos livros parecia seguir caminho análogo, mas, a partir do início da segunda década do século XXI, as vendas de e-books começaram a perder ímpeto; mesmo no mercado dos EUA, onde os e-books mais cedo surgiram e onde ganharam forte implantação, após atingirem um pico de 242 milhões de exemplares em 2013, têm-se mantido praticamente estagnadas até ao presente. Quanto às vendas de livros em papel – e ainda reportando-nos ao mercado dos EUA – caíram de 711 para 591 milhões entre 2010 e 2012, mas têm vindo a crescer lenta mas firmemente desde então e atingiram 788 milhões em 2022. Ou seja, os e-books conseguiram, com relativa rapidez, conquistar cerca de 25% do mercado (representam um em cada quatro livros vendidos), mas têm-se mostrado incapazes de aumentar a sua quota.

Evolução das vendas de livros em papel e livros digitais nos EUA, 2010-2020

Roberto Calasso tem uma explicação para a resistência do livro em papel: “O livro, tal como a colher, pertence àqueles objectos que são inventados de uma vez por todas”. Como Calasso observa, o suporte de escrita dominante na Antiguidade Clássica, o rolo (de papiro ou pergaminho), “era uma aproximação manifestamente insuficiente, desconfortável”, pelo que foi, pouco a pouco, suplantado pelo codex, “o primeiro e autêntico livro, [surgido] onze séculos antes de Guttenberg”. Ao longo dos séculos, livros e colheres têm assumido variadas formas e dimensões e recorrido a diversos materiais, de molde a adaptarem-se a circunstâncias e necessidades específicas, mas o seu conceito básico tem-se mantido inalterado, pois não é passível de ser melhorado, por muito que isso custe aos tecno-deslumbrados que pretendem fazer tábua-rasa do passado.

Só um neofóbo empedernido se atreveria a negar as vantagens dos e-books: não ocupam espaço em casa, não pesam na bagagem, estão sempre à mão onde quer que estejamos, permitem encontrar a informação ou a frase que procuramos num ápice. A facilidade de busca dentro do e-book é um atributo inestimável e nem o mais completo e judiciosamente organizado índice remissivo num livro em papel é capaz de competir com essa capacidade; quem só lê ficção e o faz exclusivamente com intuitos “recreativos” (a esmagadora maioria dos leitores) poderá não dar grande valor a esta funcionalidade, mas quem, no seu trabalho, precise de consultar livros regularmente sentir-se-á inclinado a preferir o e-book ao livro em papel. Esta inclinação é mais justificada na esfera da edição livreira da Europa meridional – nomeadamente a portuguesa – onde a tradição anglo-saxónica de os livros de não-ficção serem acompanhados de índice remissivo raramente é seguida e em que é regra quase geral que os detalhados índices remissivos da edição original em língua inglesa surjam numa versão hiper-simplificada, ou sejam substituídos por um índice onomástico, ou, o que é mais frequente, sejam simplesmente suprimidos. Aparentemente, os autores e editores da Europa meridional crêem que, uma vez terminada a leitura de um livro, este assume de imediato a forma de um paralelepípedo de celulose, uma matéria inerte que o leitor deverá arrumar numa estante, até que, passados anos ou décadas, se sinta – eventualmente – compelido a relê-lo na íntegra. Ou seja, são os primeiros a promover o obnóxio conceito da “estante como armazém de livros lidos”. Entre os inúmeros exemplos que poderiam ser apontados – todas as semanas são lançados no mercado português livros barbaramente mutilados – tome-se uma vítima recente: The last Muslim conquest: The Ottoman Empire and its wars in Europe (2021, Princeton University Press), de Gábor Ágoston, é uma síntese histórica de seis centenas de páginas, todas de alta densidade, regurgitando de factos, datas, protagonistas e topónimos, mas o leitor que adquira a versão portuguesa (O Império Otomano e a conquista da Europa, pelas Edições 70) descobrirá que as 41 (quarenta e uma) páginas de índice remissivo que, na edição original, permitiam navegar nesse riquíssimo mar de informação, foram suprimidas. A pretexto de economizar papel e despesas de produção, a indústria livreira portuguesa insiste na edição de livros incomunicáveis – e lamenta-se por as obras internacionalmente aclamadas com que mimoseia o leitor português terem por cá tão fracas vendas.

“O bibliotecário” (c.1570), por Giuseppe Arcimboldo, é, possivelmente, um “retrato” de Wolfgang Lazius (1514-1565), um historiador, cartógrafo e curador das colecções de arte & ciências do Sacro Império Germânico

Apesar dos maus-tratos infligidos aos livros de papel por algumas editoras, da expansão dos catálogos de e-books, da proliferação de websites que disponibilizam gratuitamente livros em formato PDF (o que é meritório serviço público, no caso de se tratarem de obras que entraram no domínio público e estão há muito esgotadas, ou é vil pirataria, nos outros casos), do crescimento das bibliotecas online e de a natureza asséptica, prática e desmaterializada dos formatos digitais estar em sintonia com o Zeitgeist do século XXI, o livro em papel, mesmo que não viva tanto tempo quanto a colher, parece ter vitalidade suficiente para enterrar os seus coveiros.