Índice

Índice

Em entrevista à Revista do Expresso de 20 de Janeiro de 2018, quando instado a discorrer sobre os seus hábitos e gostos culturais, o ex-presidente Jorge Sampaio lamentava ter “um defeito grave: não sou capaz de ouvir música e ler ao mesmo tempo”. É uma queixa que raramente é manifestada – a maioria das pessoas está convencida de que é capaz de fazer ambas as coisas ao mesmo tempo e esta capacidade nem sequer faz farte do pacote de skills de multitasking com que, supostamente, as novas gerações estão equipadas, trata-se de uma crença antiga e muito difundida.

Engarrafamento na área de Broca

A raridade da queixa de Jorge Sampaio tem uma explicação: ele é das poucas figuras públicas portuguesas que é um melómano a sério – ou seja, não integra o grupo dos que frequentam as salas de concertos por obrigação social e proclamam em entrevistas o seu apreço pelos concertos para violino de Chopin. E é por realmente ouvir a música com a atenção que ela merece – ou seja por a “escutar” – que Jorge Sampaio tem aguda consciência daquilo que escapa aos ouvintes superficiais: não é possível ao comum dos mortais ouvir música e ler (ou escrever) ao mesmo tempo. O “grave defeito” de que Jorge Sampaio se queixa é, afinal, a condição natural da humanidade. Quando julgamos estar a ler e ouvir música estamos ou a tresler, ou a apreender a música como um ruído de fundo, ou a ler e ouvir música alternadamente.

O impedimento resulta de o processamento da música e da linguagem envolver alguns circuitos neuronais em comum, como foi apurado por várias experiências científicas, nomeadamente as do Georgetown University Medical Center, de Washington D.C., em 2007, e da Universidade de Radboud e do Instituto de Psicolinguística Max Planck, na Holanda, em 2016. Esta última investigação apurou que ambos os processos partilham a área de Broca (localizada no lobo temporal esquerdo) e que é aí que se dá o “engarrafamento”.

A área de Broca, a vermelho: é aqui que os caminhos do processamento da linguagem e do processamento da música confluem

Se a música ou a linguagem forem de nível elementar, a área de Broca consegue dar vazão a ambas, mas quando as frases (musicais ou literárias) se tornam complexas o sistema entra em sobrecarga, pelo que surgirão falhas na apreensão do texto e/ou da música. Por aqui se percebe o logro que é o difundidíssimo mito do “estudar a ouvir música” e o equívoco que são os romances que incluem um CD com “banda sonora” para acompanhar a sua leitura.

[Richard Kunert, do Instituto de Psicolinguística Max Planck, explica sinteticamente a forma como música e linguagem interagem no cérebro humano]

Este entrave ao processamento simultâneo não exclui que alguns exemplares sobredotados de Homo sapiens sejam capazes de fazer ambas as coisas e até de executar em simultâneo tarefas ainda mais desafiantes. O maestro italiano Arturo Toscanini (1867-1957) era famoso pela sua percepção sonora apuradíssima e por possuir “ouvido absoluto” – a capacidade de identificar individualmente as notas emitidas por um instrumento – e memória musical eidética – a capacidade de memorizar na íntegra longas e complexas peças musicais. A memória eidética permitia-lhe reger sinfonia e óperas inteiras sem necessidade de partitura, pelo que, quando, num ensaio, foi visto a reger uma sinfonia de Beethoven com uma partitura à frente, houve quem comentasse que a passagem dos anos começara a desgastar o maestro. Qual não foi o espanto dos circunstantes quando perceberam que a partitura que Toscanini lia não era a da sinfonia de Beethoven que estava a ensaiar, mas a de uma ópera de Wagner que iria dirigir em breve.

[Dezembro de 1951: Arturo Toscanini dirige, aos 84 anos, a Orquestra Sinfónica da NBC no “Liebestod” da ópera Tristão e Isolda, de Wagner]

Quem não possua as prodigiosas capacidade de Toscanini, terá de conformar-se com o facto de que, embora tenhamos nascido com duas orelhas, somos tão incapazes de ouvir música e ler ao mesmo tempo como somos incapazes de ver um filme e ler ao mesmo tempo, embora também possuamos dois olhos.

Música papel-de-parede

Nem toda a música requer a mesma atenção. Há música tão simples, repetitiva e previsível que requer apenas uma pequena parte da nossa atenção – alguma música foi mesmo concebida para não exigir quase nada ao ouvinte e ser apenas percebida no limiar da consciência. É o caso da ambient music, um conceito em que desempenhou papel pioneiro o álbum Music for airports (1978), de Brian Eno, concebido para ser difundido em loop contínuo pelo sistema sonoro das aerogares e que visava, nas palavras do músico, “induzir tranquilidade e criar um espaço para reflexão”, contrariando a disposição tensa que uma viagem de avião induz em muitas pessoas (isto foi muito antes de as companhias low cost terem tornado a viagem de avião tão frequente e rotineira como uma viagem de autocarro).

[“Music for Airports”, de Brian Eno:]

Music for airports foi a primeira obra a assumir explicitamente o rótulo de música ambiente, mas o conceito era bem anterior e pode ser rastreado até 1917, ano em que Erik Satie cunhou o termo “musique d’ameublement”. Embora Satie fosse um músico com formação erudita, que usualmente se encontra no outro extremo do espectro da complexidade, a sua “música-mobiliário” primava pela simplicidade e não ambicionava ser mais do que um fundo sonoro (ver O estranho e fabuloso caso do senhor Satie). A sua Tapisserie en fer forgé destinava-se, segundo as instruções zombeteiras do autor, a “ser tocada num vestíbulo, na recepção aos convidados” e Carrelage phonique “pode ser tocada num lanche ou num casamento no Registo Civil”.

Erik Satie (1866-1925), precursor da música ambiente e minimal-repetitiva

Música quebra-cabeças

A música clássica costuma ter um grau de elaboração muito superior ao da música pop e algumas obras são de uma complexidade que desafia a capacidade analítica até de quem tenha uma formação musical sofisticada. A Renascença foi um período em que os compositores pareciam desafiar-se na construção de peças arquitectura intrincada, não só pela sobreposição de numerosas vozes como pela imposição voluntária de constrangimentos formais que tornavam o empreendimento mais difícil. Um dos exemplos mais célebres é o Deo Gratias a 36 vozes (36 linhas vocais independentes) do flamengo Johannes Ockeghem (c.1410/25-1497); a sua superfície pode, numa audição superficial, parecer homogénea, mas sob a “lisura” oculta-se o ondular incessante das 36 linhas vocais.

[Deo Gratias a 36 vozes de Ockeghem, pelo Hilliard Ensemble – o grupo é formado apenas por quatro cantores, que, nesta gravação, são multiplicados através da moderna tecnologia de registo sonoro]

Se no final do século XIX Erik Satie começou a cultivar o despojamento, em reacção aos “excessos” do Romantismo tardio, caminho que mereceu a aprovação de Jean Cocteau, o ideólogo do Grupo dos Seis, alguns dos mais conceituados compositores do século XX viriam a investir em peças de complexidade extrema. Uma delas é a Trenodia para as vítimas de Hiroshima (1960), do polaco Krzsyztof Penderecki, que se destina a 52 instrumentos de cordas – 24 violinos, 10 violas, 10 violoncelos, oito contrabaixos –, cujo agrupamento varia incessantemente ao longo da obra. A complexidade da Trenodia não é, claro, um fim em si mesma, está ao serviço da expressão do dilaceramento e da angústia que o holocausto nuclear suscitou em Penderecki.

[Trenodia para as vítimas de Hiroshima, do polaco Krzsyztof Penderecki, na interpretação da Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional Polaca, dirigida pelo compositor. A versão animada da partitura permite, mesmo a um leigo, ter uma ideia da complexidade da sua “relojoaria”]

Mesmo quando não era tão adstringente e (aparentemente) caótica como a Trenodia para as vítimas de Hiroshima, a música de complexidade extrema do século XX não encontrou grande adesão entre o público. Este preferiu abraçar – reticentemente no final da década de 1960, mas com entusiasmo a partir da década de 1980 – a corrente minimal-repetitiva, lançada pelos norte-americanos Steve Reich (ver Steve Reich aos 80: Este disco não está riscado), Philip Glass (ver Philip Glass aos 80: Onde é que já ouvimos esta música?) e Terry Riley, e que o britânico Michael Nyman (que se especializou em bandas sonoras) e o estónio Arvo Pärt (que cultivou um minimalismo sacro de ressonâncias neo-medievais) assimilaram e tornaram menos seca, austera e esquemática. Já a corrente da Nova Simplicidade, ou Neue Einfachheit, surgida na Alemanha das décadas de 1970-80 passou despercebida ao grande público.

[Não é preciso que uma peça envolva muitos instrumentos para ser complexa: duas páginas da partitura de Çoğlu otobüs işletmesi (1978), para piano solo, do compositor Clarence Barlow (n.1945), um compositor indiano de ascendência britânica e portuguesa (por vezes também grafado como “Klarenz Barlough”), é uma selva densa]

Regresso à simplicidade

No século XXI, os “pós-minimalistas” (a designação é vaga, mas dá jeito) somaram a repetição e a singeleza melódica da escola minimal-repetitiva a elementos da mais pífia música de salão oitocentista, da música ambiental, do krautrock (também conhecido como Kosmische Musik), das bandas sonoras para cinema e da pop para criar uma mistela açucarada e pegajosa que se revelou um extraordinário êxito de público e crítica, cuja vedeta n.º 1 é Max Richter (ver Max Richter: Esta música precisa de receita médica?) e tem em segundo plano os islandeses Ólafur Arnalds e Jóhann Jóhannsson (é representada em Portugal por Rui Massena).

Por recorrer a violinos, violoncelos e pianos (por vezes mesclados com sintetizadores e electrónica) e por assumir quase sempre um tom solene e macambúzio, esta música passa por ser “erudita”, mas é mais rudimentar e superficial do que boa parte das canções pop – e é, claro, desprovida da intensidade emocional e frescura da pop. É um anódino produto industrial concebido para funcionar como sucedâneo de música clássica para quem gostaria de partilhar da aura de “elevação” associada à música erudita, mas não tem paciência nem disposição para escutar um quarteto de cordas de Brahms.

Porque a verdade é que escutar (escutar, não ouvir em fundo) um quarteto de cordas de Brahms dá trabalho e requer atenção. Na era da gratificação instantânea, “trabalho” é palavra que afasta as pessoas e “atenção” é o bem mais escasso neste mundo dominado pelas indústrias da distracção, em que os écrans dos nossos smartphones, tablets, laptops e televisores nos bombardeiam incessantemente com breaking news, tweets, vídeos virais, memes, soundbites e outras agitações efémeras.

Porém, não há “almoços grátis”: a música – como as outras artes – apenas nos revela os seus segredos se estivermos dispostos a conceder-lhe o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso envolvimento emocional.

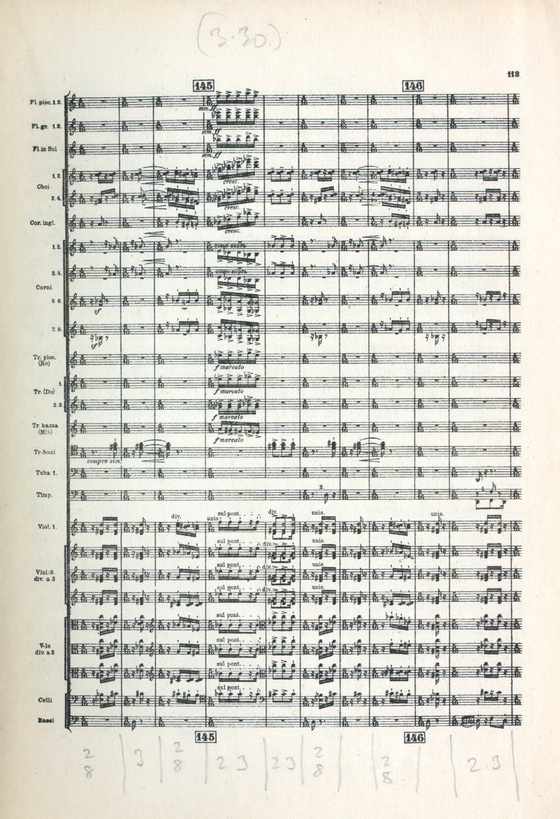

Página da partitura de A sagração da Primavera (1913), de Igor Stravinsky, que requer uma orquestra de grandes dimensões. Neste trecho intervêm flautas (divididas em três), oboé (três), trompas (quatro), trombones (quatro), tuba, timbales, violinos I, violinos II (divididos em três), violas (divididas em três), violoncelos e contrabaixos. É tarefa árdua seguir tudo o que está a acontecer, mesmo que não se esteja simultaneamente a colocar fotos das férias na conta do Instagram

A indústria musical na era digital

A era digital assestou trouxe alterações dramáticas à indústria musical.

A primeira foi a pirataria em massa, primeiro através da cópia de CD-Rs, depois através do download de música a partir da Internet. A indústria discográfica queixa-se imenso, mas tem culpas no seu próprio descalabro. Começou por, em 1982, colocar o novo formato disco compacto no mercado com um preço exorbitante, bem superior ao dos discos de vinil.

Sony CDP-101, o primeiro modelo de leitor de CDs a ser comercializado, em 1982

A justificação que então foi passada para o preço do CD é que, além de oferecer uma qualidade de som superior ao vinil (tema controverso, que mereceria uma longa discussão), o CD envolveria processos de fabrico muito sofisticados e dispendiosos. Porém, não só isto não era verdade como o formato-padrão de apresentação do CD – uma caixinha de polistireno de aspecto pindérico – era mais barato do que as capas de cartão dos vinis. É difícil perceber que outra razão que não o calculismo economicista terá levado a Philips, pioneira no desenvolvimento e comercialização do CD, a preferir à simples adaptação da capa em cartão dos vinis ao novo formato de disco (12 cm de diâmetro no CD contra 30 cm no LP de vinil) a introdução da caixa de plástico concebida pelo designer Peter Doodson e designada em inglês pelo pomposo nome de “jewel case” (só anos mais tarde se vulgarizaria na apresentação dos CDs não só a capa de cartão como o digipack).

Quando, no final da década de 1990, os gravadores de CD-Rs entraram em produção em massa e se vulgarizaram, os consumidores deram-se conta de que o preço de fazer uma cópia “caseira” em CD-R custava uma ninharia e que, logo, o custo unitário da produção industrial de CDs aos milhares de unidades seria ainda mais barato. E que, portanto, a indústria – não os artistas – beneficiara durante uma década e meia de uma margem de lucro apreciável.

[Fábrica de CDs]

A segunda falha da indústria musical foi não ter sabido reagir à pirataria em CD-R: não baixou substancialmente o preço dos CDs; não soube ou não quis investir em edições cuidadas e em materiais mais “nobres”, marcando assim a diferença entre o CD original e o CD-R “queimado” em casa; tentou combater a pirataria introduzindo nos CDs dispositivos anti-cópia, que por vezes criavam problemas à reprodução correcta do CD legalmente adquirido. A montante de todo o processo está uma ironia que dá testemunho das contradições internas do capitalismo: o CD-R foi desenvolvido pela Sony e pela Philips, as mesmas empresas que tinham criado o CD e que eram detentoras de editoras de discos. É legítimo perguntar se se alguém na Sony e na Philips terá feito as contas para verificar se os lucros provenientes da comercialização de gravadores de CD-Rs excederiam os prejuízos resultantes da quebra da venda dos discos editados pela Sony e pela Philips.

Mas a cópia em CD-R em breve se tornaria irrelevante face ao aparecimento de um novo e bem mais devastador tipo de pirataria: os CDs passaram a ser colocados na Internet sob a forma de ficheiros áudio (com graus variáveis de compressão) para quem os quisesse descarregar. O pioneiro neste procedimento foi a plataforma peer-to-peer Napster, que foi rapidamente encerrada, após acções judiciais interpostas por músicos que entendiam estar a ser lesados. Mas não só outras plataformas peer-to-peer permaneceram activas como outros websites recorreram ao subterfúgio de, em vez de disponibilizar ficheiros, indicar a quem os procurava onde podia encontrá-los – uma vez que se limitavam a fornecer um “mapa” para a prática da “pirataria”, a sua actividade era tecnicamente legal face à legislação de alguns países. A princípio, a ideia era que cada um fizesse cópias em CD-R dos ficheiros pirateados, mas rapidamente se concluiu, face à desmedida abundância da oferta, que se poderia poupar esse trabalheira e despesa e ouvir os ficheiros guardados no disco rígido do computador. Esta mudança pode parecer pouco importante, mas foi um ponto decisivo no declínio da qualidade da fruição musical: esta deixou de fazer-se numa aparelhagem “especializada” para se centrar no computador.

A indústria musical percebeu, com algum atraso, que havia mudanças de fundo em curso e acabou por investir na disponibilização de downloads legais e pagos de música. Porém, tendo os “melómanos” à sua disposição uma vasta escolha de downloads ilegais e gratuitos dessa mesma música, o que poderá convencê-los a gastar dinheiro em algo que podem obter de borla e sem risco algum? Nos primeiros tempos, os downloads pagos registaram um aumento consistente, mas eram manifestamente insuficientes para compensar a pronunciada quebra nas vendas de música em suportes físicos.

Thom Yorke, vocalista dos Radiohead, faz parte dos artistas que considera que o Spotify não renumera justamente os criadores e retirou a sua música a solo e do projecto Atoms For Peace do Spotify e anunciou ir apostar em plataformas de streaming alternativas. Porém, em Dezembro de 2017, a música de Yorke regressou ao Spotify

Face a este cenário de declínio continuado do volume de negócios, a indústria musical lançou um novo formato de negócio, o streaming, que não envolve o armazenamento de ficheiros, apenas o direito a aceder, transitoriamente, a um enorme acervo de música, mediante o pagamento de uma assinatura mensal. Os serviços de streaming por subscrição propõem diferentes modalidades de acesso, com as restrições a diminuir à medida que aumenta o custo da assinatura. Algumas destas plataformas oferecem não só acesso on demand – ou seja, em que o subscritor escolhe as faixas que pretende ouvir – como permitem ouvir playlists elaborados por “especialistas” (o que aproxima a experiência de ouvir uma estação de rádio); alguns serviços de streaming possibilitam também o download de faixas. Mas como as subscrições proporcionam acesso ilimitado, quando e onde se queira, a milhões de faixas por um custo reduzido, haverá cada vez menos gente disposta a pagar pela “posse” de um ficheiro digital.

O Spotify, lançado em 2008, é hoje o mais popular das dezenas de serviços de streaming por subscrição disponíveis no mercado, com 140 milhões de utilizadores. Entre as modalidades de acesso até oferece uma gratuita, que tem a contrapartida de a música ser entrecortada por publicidade.

Alguns dos serviços de streaming por subscrição com maior notoriedade estão associados a mega-empresas da “economia digital”: o Apple Music, lançado em 2015 e que conta com 36 milhões de utilizadores; o Amazon Prime Music, lançado em 2014, e o Amazon Music Unlimited, lançado em 2016 (os dois serviços da Amazon têm, em conjunto, cerca de 10 milhões de utilizadores); o Google Play Music, lançado em 2016; e o YouTube Red, lançado em 2015 (após ter começado em 2014 como Music Key).

Já que se menciona o YouTube Red, não pode esquecer-se outro evento decisivo na disponibilização de música na Internet: o lançamento em 2005 do YouTube, uma plataforma de partilha de vídeos da mais diversa natureza, entre as quais estão videoclips musicais ou qualquer ficheiro musical, independentemente de estar ou não associado a vídeos.

Os três fundadores do YouTube: da esquerda para a direita, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karin

Se os músicos e as editoras viram o YouTube como uma plataforma para divulgar a sua música, também não faltaram utilizadores anónimos a fazer o upload de milhões de ficheiros de música, sem autorização dos detentores dos direitos de autor. Quando estes reclamam junto do YouTube e este verifica que a reclamação é procedente, os vídeos (chamemos-lhes assim, mesmo que não possuam componente visual) são removidos – mas a quantidade de remoções é uma gota de água no oceano da música no YouTube. Os detentores de direitos de autor de alguns dos nomes mais rentáveis do pop-rock, como os Beatles ou Jimi Hendrix, exercem uma vigilância apertada e denunciam de imediato qualquer upload ilegal, conseguindo assim que as gravações oficiais destes músicos não estejam disponíveis no YouTube, mas sobram dezenas de milhões de faixas, álbuns inteiros e actuações ao vivo (filmadas profissionalmente ou captadas com telemóvel).

O YouTube – que foi comprado em 2006 pela Google por 1.650 milhões de dólares – faz dinheiro com publicidade, mas tem sido acusado pelos criadores e pela indústria musical de ser reticente em partilhá-lo com os detentores dos em direitos de autor. O YouTube retorque que, nos EUA, paga um pouco mais de três dólares por cada 1000 visionamentos, que é mais do que paga o Spotify.

Música desmaterializada e portátil

A desmaterialização da música – isto é, a sua desvinculação de um suporte físico –, que teve um momento decisivo em 1999, com o lançamento da plataforma peer-to-peer Napster, não se limitou a tornar a pirataria generalizada, modificou também os hábitos de escuta.

Antes já tinham surgido formas de tornar a música “portátil” e individual, com duas criações da Sony: o Walkman, surgido em 1979, e o Discman, surgido em 1984, que ganharam uso generalizado quando, com o passar do tempo, se tornaram mais leves, funcionais e baratos.

Sony D50, o primeiro Discman, de 1984: volumoso, pesado e caro

Mas a verdadeira revolução em termos de portabilidade e funcionalidade veio com o iPod, lançado pela Apple em 2001. O iPod não foi o primeiro leitor portátil de música digital – a Diamond já lançado o Rio em 1998 – mas foi o primeiro a triunfar, embora tenha levado algum tempo a impor-se devido ao preço e à incompatibilidade com computadores que não fossem os Mac.

O Rio PMP300, um pioneiro entre os leitores portáteis de MP3. Surgiu em 1998 e está hoje relegado ao estatuto de antiguidade

As vantagens do novo conceito eram óbvias: a capacidade de armazenamento de ficheiros musicais era colossal, o acesso a músicas específicas na biblioteca era rápido e funcional, o formato era ainda mais pequeno e leve, e, uma vez que, ao contrário do Walkman e Discman, não necessitava de fazer rodar cassettes ou discos, o consumo de energia era muito mais baixo, pelo que a autonomia era muito maior. E estas vantagens foram sendo amplamente expandidas com cada novo modelo de iPod, com a capacidade de armazenamento e a autonomia a aumentarem e o tamanho do dispositivo a diminuir. Não tardou que os leitores portáteis de MP3, fabricados pela Apple ou por outras marcas, se tornassem no meio privilegiado de escuta de música por gente de todas as gerações.

Mas no mundo fervilhante da tecnologia digital nenhum triunfo é duradouro. O aparecimento do iPhone, apresentado pela Apple em 2007, ditou uma nova mudança de paradigma: uma vez que este aparelho combinava a função de telemóvel com a de leitor de ficheiros musicais digitais (além de máquina fotográfica, câmara de vídeo, navegador GPS e um longo etc.), tornou redundante o iPod e os seus congéneres. Mais uma vez, as outras empresas de gadgets tecnológicos apressaram-se a seguir os passos da Apple e a lançar os seus próprios smartphones multifunções.

Em 2010, a Apple apresentou o iPad, um computador ultra-ligeiro e ultra-portátil que vinha dotado com muitas das funções do iPod – nomeadamente o armazenamento e leitura de ficheiros musicais digitais – e mais uma vez, as outras marcas responderam ao seu acolhimento favorável pelos consumidores com o lançamento dos seu próprios tablets multifunções. Inevitavelmente, as vendas de aparelhos que apenas funcionavam como leitores de MP3 entraram em rápido declínio – embora a Apple mantenha a produção de um modelo de iPod (o iPod Touch), tal como, por incrível que pareça, a Sony continue a comercializar um modelo de Discman.

A fruição musical na era digital

A proliferação de dispositivos digitais portáteis e individuais de armazenamento e reprodução de música, associada à disponibilização de milhões de faixas pelos serviços de streaming, fez com que a música se tornasse ainda mais omnipresente na vida das pessoas. A música digital, em streaming ou em download, legal ou ilegal, flui hoje continuamente dos smartphones, tablets, laptops e desktops de gente de todos os escalões etários e estratos sociais.

Portanto, não são de estranhar reacções de incompreensão como as que um leitor do Observador exprimiu perante as recomendações de discos contidas em Uma discoteca de jazz clássico por uma ninharia parte 1: Reedições Enlightenment: “Mas, que sentido faz isto? Não temos praticamente todo este espólio disponível legalmente e grátis no Spotify e no YouTube? Se ainda não temos, estará por dias, e nem a questão da qualidade de som se coloca para gravações desta época, porque o streaming actual chega perfeitamente para dar conta de todas as subtilezas que possam conter. Estes velhos a gastar energias e dinheiro a comprar coisas obsoletas como CDs”.

[A invenção do fonógrafo por Thomas Edison, na visão romanceada de Hollywood, tal como apresentada no biopic Edison, the man (1940), realizado por Clarence Brown e com Spencer Tracy no papel principal]

Resta saber em que condições se faz hoje a fruição do inesgotável manancial de música digital.

Consideremos primeiro os meios de reprodução: os altifalantes incorporados nos smartphones, tablets e laptops têm uma qualidade de som média execrável (nem outra coisa seria de esperar, dadas as dimensões exíguas), os computadores de secretária vêm equipados com umas pífias colunetas de plástico que, usualmente, têm entre 2 e 6 watts de potência e são apenas medíocres. Os auscultadores são uma alternativa, mas a sua qualidade média não é melhor. Existem colunas de computador de potência e fidelidade superiores às que usualmente acompanham o computador, mas representam uma pequena fracção do mercado e, como os computadores não são concebidos para serem sistemas de alta fidelidade, as suas componentes devotadas ao processamento de som cumprem apenas serviços mínimos – e, como é óbvio, um sistema de som nunca pode ser melhor que o mais débil dos seus elementos constituintes.

As Audioengine A5+, com uma potência de 50 watts RMS por canal e uma caixa em “bambu carbonizado maciço”, prometem fazer a diferença para as suas congéneres “de plástico produzidas em massa”, mas poucos estarão dispostos a pagar mais de 300 euros por umas colunas de computador

Há quem se engalfinhe na discussão dos méritos e deméritos comparados dos diferentes formatos de codificação usados na compressão de ficheiros ou sinais áudio. Os formatos FLAC e Apple Lossless são os que reivindicam maior fidelidade e algumas editoras audiófilas vendem a bom preço (equivalente ao de um CD) o download de ficheiros “FLAC 24bit 96kHz Studio Master”, que contêm, em princípio, cerca de quatro vezes mais informação do que um CD. Pode é perguntar-se de que servem estes preciosismos se depois esses ficheiros áudio forem processados através de uma série de componentes e cablagens que, na esmagadora maioria dos casos, estão longe de cumprir padrões de qualidade “audiófilos”.

Mas ainda mais relevante do que o equipamento de reprodução de som é a forma como a música é ouvida. O relatório anual de 2014 da Nielsen sobre a indústria musical americana e os hábitos de audição, o Music 360, indicava que, do tempo gasto a ouvir música, 23% correspondia a deslocações de automóvel, 16% a trabalho, 15% a desempenho de tarefas domésticas, 13% enquanto se jogam jogos de computador, lêem livros ou se navega na Internet, e 12% à prática de exercício físico.

É significativo que a opção de ouvir música por si só, sem nenhuma actividade associada, não figure entre as escolhas. A audição em dedicação exclusiva, que nunca foi frequente, parece ter sido definitivamente obliterada pelo multitasking frenético e disperso que se tornou regra nos nossos momentos de lazer: ouve-se música frente ao computador ou com o smartphone nas mãos, enquanto se consulta o Facebook, se envia uma SMS, se passam os olhos pelas breaking news, se espreitam os resultados do futebol e se deixam comentários no YouTube ao último vídeo viral.

O Global Music Report 2017 da International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), que faz o balanço do ano de 2016, dá conta de um crescimento de uma quebra de 7.6% nas receitas da venda de suportes físicos e de um aumento de 17.7% nas receitas digitais – com o crescimento de 60.4% no streaming a compensar largamente o declínio de 20.5% nos downloads. Os downloads pagos estão num declínio tão rápido quem em 2016 foram ultrapassados, em receitas, pelas vendas de vinil.

Claro que os números da IFPI se referem exclusivamente a “transacções legais”, pois é impossível estimar a pirataria e o streaming gratuito. Os downloads legais podem estar em queda, mas quem acha que os direitos de autor são uma léria e que ao descarregar ficheiros sem pagar não está a roubar nada nem a prejudicar ninguém, continua a fazer downloads ilegais.

Apesar do prosseguimento da pirataria maciça, as receitas globais da indústria musical aumentaram 5.9% face a 2015, que já fora um ano de crescimento – o primeiro desde 1997. As receitas estão, porém, ainda muito longe das registadas no final do século XX, pois entre 1999 e 2014 as perdas acumuladas foram de 40%.

A música na nossa vida

O relatório Music 360 da Nielsen relativo a 2017 dá conta de um impressionante aumento do número de horas gasto por semana pelo americano médio a ouvir música: 23.5 em 2015, 26.6 em 2016 e 32.1 em 2017. Estas 32.1 horas semanais de audição repartiram-se assim pelos vários dispositivos de reprodução sonora (a soma ultrapassa os 100%, pois ao longo da semana o ouvinte médio recorre a diferentes dispositivos):

- smartphone 43%

- computador (desktops e laptops) 36%

- televisão 23%

- tablet 20%

- rádio 11%

- auscultadores especializados (smart headphones) 9%

- rádio por satélite 8%

- boombox (sistema áudio portátil) 7%

- colunas controladas por voz (smart speakers, como a Amazon Echo ou a Google Home) 6%

- wearables (sobretudo smart watches) 5%

[Demonstração das funcionalidades de reprodução de música num smart watch]

É muito significativo que a tradicional aparelhagem de alta fidelidade, que, em tempos, foi o meio privilegiado para se ouvir música, nem sequer figure nos resultados do inquérito – tal como o CD, tornou-se numa coisa “obsoleta” em que só alguns “velhos” gastam “energia e dinheiro”.

Muitos fabricantes de aparelhagens de alta fidelidade tiveram de fechar portas ou de redireccionar a sua actividade para a produção de equipamento de “home cinema”, cuja finalidade é menos uma reprodução natural, fiel e transparente de música do que fazer a sala estremecer com as patadas dos dinossauros, os urros dos orcs e as explosões de carros e helicópteros.

O relatório da Nielsen manifesta entusiasmo pelo aumento do tempo que as pessoas dedicam a ouvir música e a sua recepção nos media seguiu padrão similar. Porém, quantos minutos das 32.1 horas semanais passadas a ouvir música corresponderão a escuta atenta, com plena consciência do que está a ouvir-se? Para muitas pessoas, zero.

Nem sequer os profissionais da música, como músicos e críticos, escapam a esta vertigem promovida pelas indústrias da distracção – em entrevista recente ao Observador (ver Linda Martini: Ouvir música não é como ver o feed do Facebook), os Linda Martini dão conta do desconforto perante este tempo de “escuta muito superficial”: “parece que a certa altura [a música] começou a ser ouvida de forma descartável”, “como se estivéssemos a folhear revistas”.

Vivemos tempos paradoxais: a evolução e massificação da tecnologia de reprodução sonora permite hoje à classe média adquirir uma aparelhagem de alta fidelidade com uma qualidade que há 30 anos estaria reservada às classes abastadas, mas a qualidade média da fruição musical foi sempre degradando-se. E quando poderia crer-se que já se batera no fundo com o cacarejar dos smartphones, os smart watches mostraram que os “apreciadores de música” estavam disponíveis para descer ainda mais uns degraus. Quem se satisfará em ouvir a Sinfonia n.º 8 de Mahler através de um smart watch?

[Final da Sinfonia n.º 8 de Mahler, pela Orquestra Juvenil Nacional da Grã-Bretanha, dirigida por Simon Rattle: soará melhor nas micro-colunas do computador caseiro que a maior parte das pessoas usarão para ler este artigo do que num smart watch, mas não se apreenderá a imponência e majestade desta música]

No mundo anglo-saxónico usa-se (usava-se?) a expressão “serious listening” para designar a escuta atenta, em dedicação exclusiva. Não requer necessariamente aparelhagens de som tão caras como um automóvel, nem conhecimentos de teoria musical, nem que, nas peças clássicas, se siga a audição pela partitura (há quem o faça…). Mas implica concentração, uma atitude analítica e uma fonte sonora com qualidade, sobretudo se se tratar de música clássica. Se se tratar de música vocal, convirá ter o texto cantado à mão, se for uma ópera é recomendável que se tenha também ideia do enredo do libreto.

Cada uma destas colunas Legacy Valor pesa 135 quilos, tem 180 cm de altura e uma potência interna de 2750 watts; estão associadas a um processador/equalizador equipado com microfone, que analisa o som reflectido pela sala e ajusta automaticamente o desempenho da coluna às características acústicas daquela. O par custa 80.000 dólares o que pode parecer um pouquinho puxado, mas, como as colunas possuem amplificação interna, escusa de comprar amplificador. Se vive num T1 com o cônjuge, os miúdos, a sogra e um cão poderão surgir alguns empecilhos à plena fruição deste sistema de som

Pode prescindir-se destes cuidados e ainda assim obter uma experiência recompensadora? Claro que sim: a música admite diferentes níveis de fruição consoante os interesses do ouvinte, as suas circunstâncias e os meios e dispositivos empregues na audição. Por exemplo, ouvir música via YouTube no smartphone poderá não proporcionar uma experiência musical profunda e envolvente, mas é uma forma prática e expedita de descobrir nova música. Acontece é que este passo, que poderia ser o primeiro no processo de fruição da música, acaba, para a maioria das pessoas, por ser também o último.

É previsível que estas mesmas pessoas considerarão um absurdo desperdício que alguém gaste uma hora a ouvir música sem fazer mais nada. Cada um saberá qual o melhor emprego a dar ao seu tempo e dinheiro, mas laborará em equívoco quem julgar que quem ouve música distraidamente pelas colunetas do computador enquanto tweeta e bisbilhota Instagrams e Facebooks retira dela o mesmo que quem ouviu essa mesma música em dedicação exclusiva e sem interrupções numa aparelhagem de hi-fi de preço razoável. A recompensa é sempre proporcional ao “investimento” realizado.

E deverão todas as pessoas devotar-se ao “serious listening”? Claro que não, pois a música significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Há gente para quem, como Friedrich Nietzsche, “sem música a vida seria um erro”, e há quem encare a música como um centro de mesa ou um friso decorativo. Outros vêem nela uma forma de colmatar o silêncio, hoje encarado como perigoso caldo de cultura onde podem proliferar angústias e pensamentos perturbadores. Outros ainda têm uma relação apaixonada com a música durante a adolescência, mas chegados à idade adulta desinteressam-se dela e passam o resto da vida em rememoração nostálgica da “música do nosso tempo”. Há filisteus a quem a música só interessa o suficiente para que possam levar a cabo o name-dropping necessário ao jogo de bluff da vida social. Houve durante muito tempo uma hoste – hoje muito rarefeita – que se consagrava à “audiofilia” e entendia a música como um mero meio para testar méritos/deméritos comparativos de aparelhagens e cabos com preços exorbitantes. E há até músicos profissionais sem especial interesse por música, que a executam e vivem com o mesmo zelo burocrático e falta de curiosidade que um funcionário de uma repartição de finanças nutre pelo Código do IVA.

O renascimento do vinil?

Têm surgido nos media artigos de toada optimista ou até desvairadamente entusiástica sobre o renascimento, nesta era de escuta distraída e ficheiros de som comprimidos, do genuíno amor pela música associado ao regresso dos discos de vinil. Porém, não só o aumento do volume de vendas em vinil continua a não compensar as quebras das vendas de CDs, como parte deste revivalismo tem menos a ver com paixão pela música do que com coleccionismo: nem todos os que compram discos de vinil possuem gira-discos e nem todos os que possuem gira-discos chegam a estrear os discos – os discos de vinil são muitas vezes entendidos como peças de colecção tangíveis num mundo de música intangível.

Vendas de discos de vinil a nível global, 1997-2012, em milhões de dólares

Mesmo os que dão uso aos vinis que compram fazem-no por vezes não numa aparelhagem de som digna desse nome mas nuns brinquedos que emulam – com todos os encantos e limitações – os gira-discos portáteis das décadas de 1950 e 1960 e que, embora prometam restituir “o som rico e caloroso do vinil”, têm uma qualidade de som medíocre. Comprar um destes gadgets com o fito de ouvir música em boas condições de reprodução é como usar pequineses para puxar um trenó. Esta voga pouco tem a ver com música: o comprador destas engenhocas pseudo-vintage está antes interessado em possuir um objecto de design retro e cool e em alimentar uma nostalgia por um tempo que não viveu.

Um dos muitos modelos modernos que reproduzem os gira-discos portáteis de antanho

Seja como for, os analistas de mercado estimavam, no início de 2017, que o entusiasmo em torno do vinil estava a estabilizar: após anos de crescimento consistente, as vendas de vinil nos EUA – país que não só representa a maior fracção de vendas de música como costuma prefigurar as tendências do mercado global – registaram uma quebra de 6% na primeira metade do ano, o que leva um relatório da consultora Deloitte a antever que o número de pessoas dispostas a pagar por vinis (que são, em média mais caros do que os CDs) estará perto de atingir o limite.

O império do muzak

Quando contabiliza as 32.1 horas semanais que o americano médio emprega a ouvir música, o relatório Music 360 da Nielsen apenas considera as situações em que existe uma escolha deliberada para o fazer. Para obtermos a exposição semanal total à música seria preciso somar também as ocasiões em que a música é oferecida (ou imposta, dependendo do ponto de vista) sem ser solicitada: nos autocarros, táxis, comboios, metro e aviões e também nas aerogares e estações rodoviárias e ferroviárias (quase sempre com qualidade infame, roufenha, metálica e no limiar da distorção), nos centros comerciais, retail parks, outlets e hipermercados, nas lojas em geral, nos restaurantes, pastelarias, bares e cafés, nos cabeleireiros, esteticistas e barbearias, nas salas de espera de consultórios médicos, nas bombas de gasolina, nos ginásios, estádios e pavilhões e eventos desportivos, nos comícios e nos carros equipados com altifalantes que disseminam propaganda política, nas ruas das zonas comerciais e históricas e – isto é mais bizarro – até antes de espectáculos musicais. O assédio é incessante, insidioso e implacável e faz com que o habitante das urbes passe muito pouco tempo das suas horas de vigília sem ouvir música – ou melhor, muzak.

Brochura da Muzak Corporation, 1959

A expressão “muzak” designa genericamente a música de fundo e em tempos foi também conhecida como “música de elevador”, por estes recorrerem a música para tentar dissipar a apreensão, o constrangimento e a claustrofobia que a perspectiva de passar algum tempo encerradas numa caixa metálica suspensa no vazio suscitavam nalgumas pessoas. A palavra “Muzak” tem origem na Muzak Corporation, dedicada ao fornecimento de música de fundo para estabelecimentos comerciais (para criar uma atmosfera propícia ao consumo), unidades fabris, escritórios e bancos (para estimular a produtividade dos trabalhadores) e hotéis e restaurantes, que acabou por tornar-se na maior e mais conhecida empresa neste ramo. A firma tinha este nome desde a década de 1930 e obteve para “Muzak” o estatuto de marca registada em 1954, numa altura em que “muzak” já passara a designar na linguagem corrente qualquer tipo de música de fundo ou ambiente, independentemente de ser ou não fornecida pela Muzak LLC.

“The sound of muzak” é uma das canções mais conhecidas da banda de prog rock Porcupine Tree; faz parte do álbum In absentia, lançado em 2002, e nela Steve Wilson lamenta o alastramento do muzak e a desconsideração a que a música foi votada:

“Escuta o som da música

Derramando-se pelos corredores

Prozac de elevador

Espraiando-se por milhas e milhas

A música do futuro

Não irá entreter

Apenas visa reprimir

E neutralizar o teu cérebro”

[“The sound of muzak”, dos Porcupine Tree]

https://youtu.be/hp0OXICuZek

Em 2002, Steve Wilson não poderia adivinhar que a conjugação da desmaterialização da música e da disponibilização de quase tudo o que foi gravado em múltiplas plataformas, acessíveis através de uma miríade de gadgets, quão rápido e absoluto seria o triunfo do muzak. Porque, no sentido lato, muzak diz menos respeito ao tipo de música do que à forma como é oferecida e consumida e o sublime Largo ma non tanto do Concerto para dois violinos de Bach pode ser convertido pelas circunstâncias em muzak: basta que o usemos para sonorizar um vídeo de gatinhos no YouTube ou que o ouçamos enquanto validamos e-facturas no Portal das Finanças. Quando a música está em todo o lado mas ninguém lhe presta realmente atenção, vivemos no império do muzak.

Em “A estranha vida musical do compositor Joseph Berglinger”, de Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-98), incluído no volume Contos musicais (Antígona), que colige obras de temática musical de nomes fundadores do romantismo germânico, o protagonista, após uma longa e dilacerante vacilação – pois não quer magoar o pai, que ambiciona que ele seja médico – escolhe seguir a sua inclinação natural e abraçar a carreira de compositor.

Wilhelm Heinrich Wackenroder

Entre o final da I parte do conto, em que o protagonista toma a sua difícil (mas libertadora e jubilosa) decisão, e o início da II parte há uma longa elipse, após a qual reencontramos Joseph Berglinger, desempenhando há alguns anos a ambicionada função de mestre de capela, mas mergulhado num estado de profunda amargura, por ver desfeitos os seus sonhos de juventude.

Medita Berglinger: “Que estranha e especial é a arte! Será só para mim que ela se reveste desta força misteriosa, não sendo para os outros nada mais do que um entretenimento dos sentidos e um agradável passatempo? Será que não é nada para toda a gente, e apenas para mim tem este significado? Não será imensamente infeliz a ideia de fazer desta arte o propósito e a principal actividade da vida e acerca dela acalentar uma infinidade de belas ilusões quanto aos seus grandes efeitos no coração das pessoas, [quando], na vida real e terrena, não desempenha outro papel senão o de um jogo de cartas ou de qualquer outro passatempo?”.

Fosse Joseph Berglinger um compositor do nosso tempo e a sua amargura seria decuplicada.