Índice

Índice

Sente-se um odor nauseabundo, intenso, a sangue e putrefação. Um odor que se entranha nas roupas, ao respirar, que repugna. Sente-se à entrada de um velho prédio em Almada, logo no átrio, e antes mesmo de subir as escadas que terminam no rés-do-chão. Foi por causa do cheiro, primeiro ligeiro, depois mais intenso a cada dia, que os vizinhos souberam da morte de “João”, nome fictício. Ou que desconfiaram que algo de estranho acontecera naquela casa, habitualmente de vidraças fechadas e estores corridos. “João” era finlandês. Vivia em Portugal há 17 anos. Há quatro que habitava aquele apartamento arrendado em Almada, onde chegou depois de se separar da mulher, portuguesa.

Maria Antónia é vizinha do terceiro piso. Conta que “João” sempre fora “discreto e de poucas conversas, mas educado”, que estaria a pensar mudar de casa e voltar à Finlândia o quanto antes. “O senhor uma vez confidenciou-me aqui na escada que não tinha dinheiro para voltar. E não queria estar a pedir à família que tinha lá fora. Ele fazia desenhos para livros ou lá o que era”, explica-nos. “João” era ilustrador. Conceituado na Finlândia, sem emprego e sustento em Portugal. Tinha 53 anos. A vizinha não desconfiou que tivesse morrido. Pelo odor, não. “Sabe, é que tenho uma doença: não tenho olfato, nadinha, nadinha. Os vizinhos, sim, queixavam-se muito. Mas a quem é que haveríamos de ligar? Ninguém tinha o contacto da ex-mulher dele. E ele não tinha mais ninguém cá…”

Estávamos em agosto. Entrou setembro, vieram dias abrasadores, e permanecia o cheiro. Adensava-se. Da escada do prédio, do átrio, propagou-se às casas através das cozinhas e da ventilação. A ex-mulher de “João” (que com ele viveu quase vinte anos) visitava-o amiúde. Chegou a levar-lhe uma refeição em agosto. Apesar de separados, sempre mantiveram o contacto. E esta guardava-lhe uma cópia da chave de casa. Quando soube das reclamações dos vizinhos, e suspeitando do pior dos cenários, a morte, resolveu entrar no apartamento e procurar pelo ex-marido. “João” morrera mesmo. Estava no quarto, deitado sobre a cama, irreconhecível. O corpo entrara em putrefação. Havia morrido há perto de uma semana. Aparentemente, “João” falecera de causas naturais.

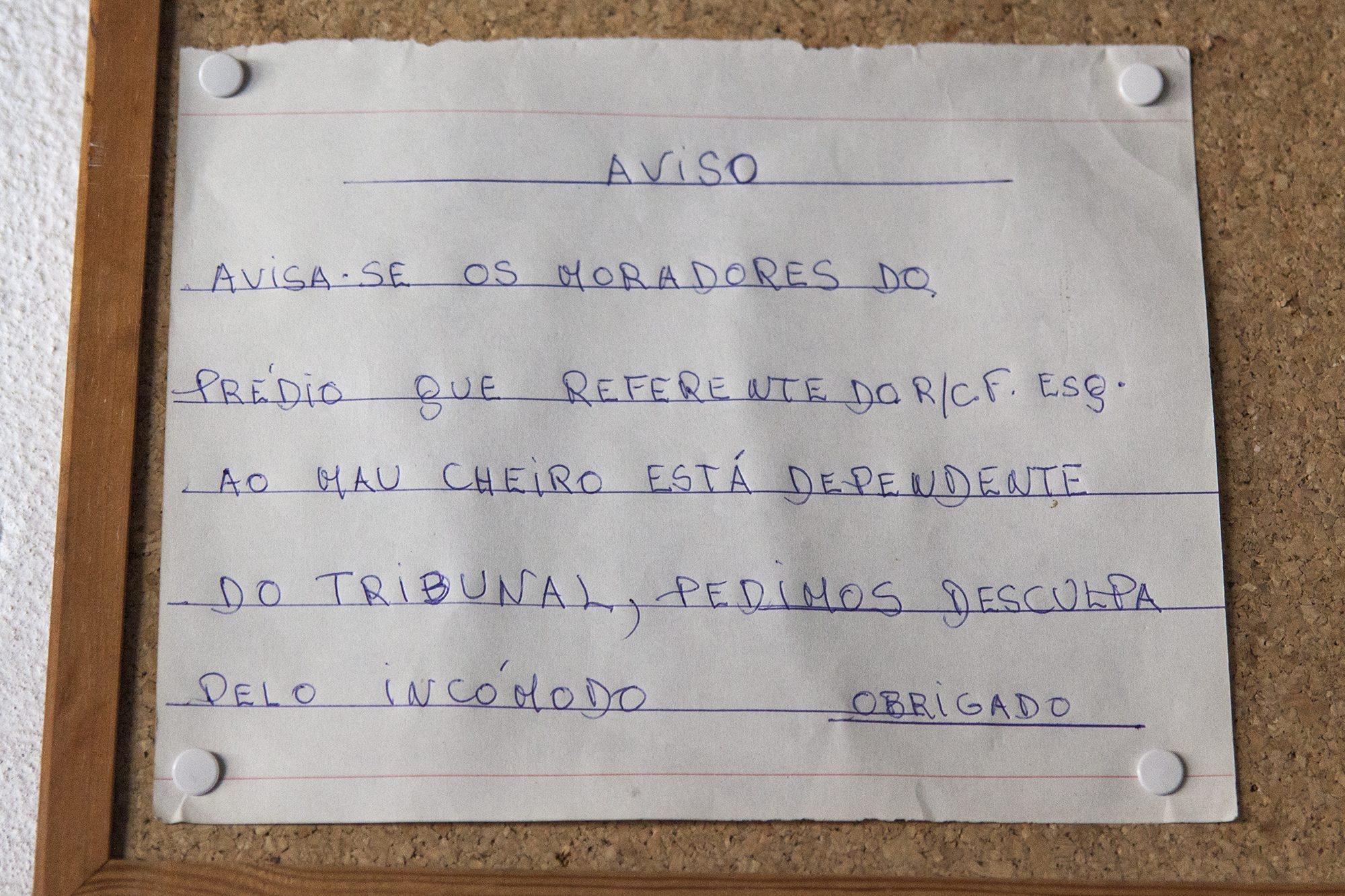

A trasladação, a pedido da irmã — que entretanto foi contactada pela ex-mulher e viajou até Portugal –, prolongou-se na burocracia, mas “João” voltaria mesmo à Finlândia. Contudo, mesmo depois de o corpo ser retirado do quarto onde o ilustrador dormia e trabalhava sobre um estirador e rodeado de pincéis, o cheiro permaneceu no prédio. Foi afixado pela administração um aviso na entrada: “Avisa-se os moradores do prédio que referente do r/c f. esq. ao mau cheiro está dependente do tribunal, pedimos desculpa pelo incómodo”.

Mas como resolver então o problema do mau cheiro? Um familiar de “João” chegou a acordo com o senhorio da casa: custearia a limpeza do quarto onde o finlandês morrera, levaria todo o acervo do ilustrador de volta à Finlândia, alguns pertences também, e a casa poderia voltar a ser arrendada. Esse familiar ligou então para a Deathclean. Pouco depois, um técnico da empresa visitaria a casa. Fez um orçamento, o orçamento foi aceite, e foi colado no próprio dia um cartaz (de um proeminente amarelo) na porta de entrada do rés-do-chão:

NÃO ENTRAR

RISCO BIOLÓGICO

Passou-se um dia apenas desde que o telefone tocou. Era manhã cedo. O furgão da Deathclean (não engana: o lettering é garrafal e as fotografias à “CSI”) estacionou em frente do prédio e começou a descarregar material, primeiro os caixotes para o que é lixo, depois equipamento para extração de odores e purificação do ar, um aparato que preencheu em minutos o estreito átrio do prédio. Os técnicos — quase sempre dois nestes trabalhos –, mesmo antes de entrarem na casa de “João”, equiparam-se com fatos, luvas, máscaras e óculos, sem ponta de pele que se lhes visse. Quando o primeiro deles põe a chave à fechadura e abre a porta, o odor sai – é ainda mais intenso do que antes. Apressa-se a fechá-la, procura o interruptor, acende a luz, corre para cima os estores e escancara as janelas.

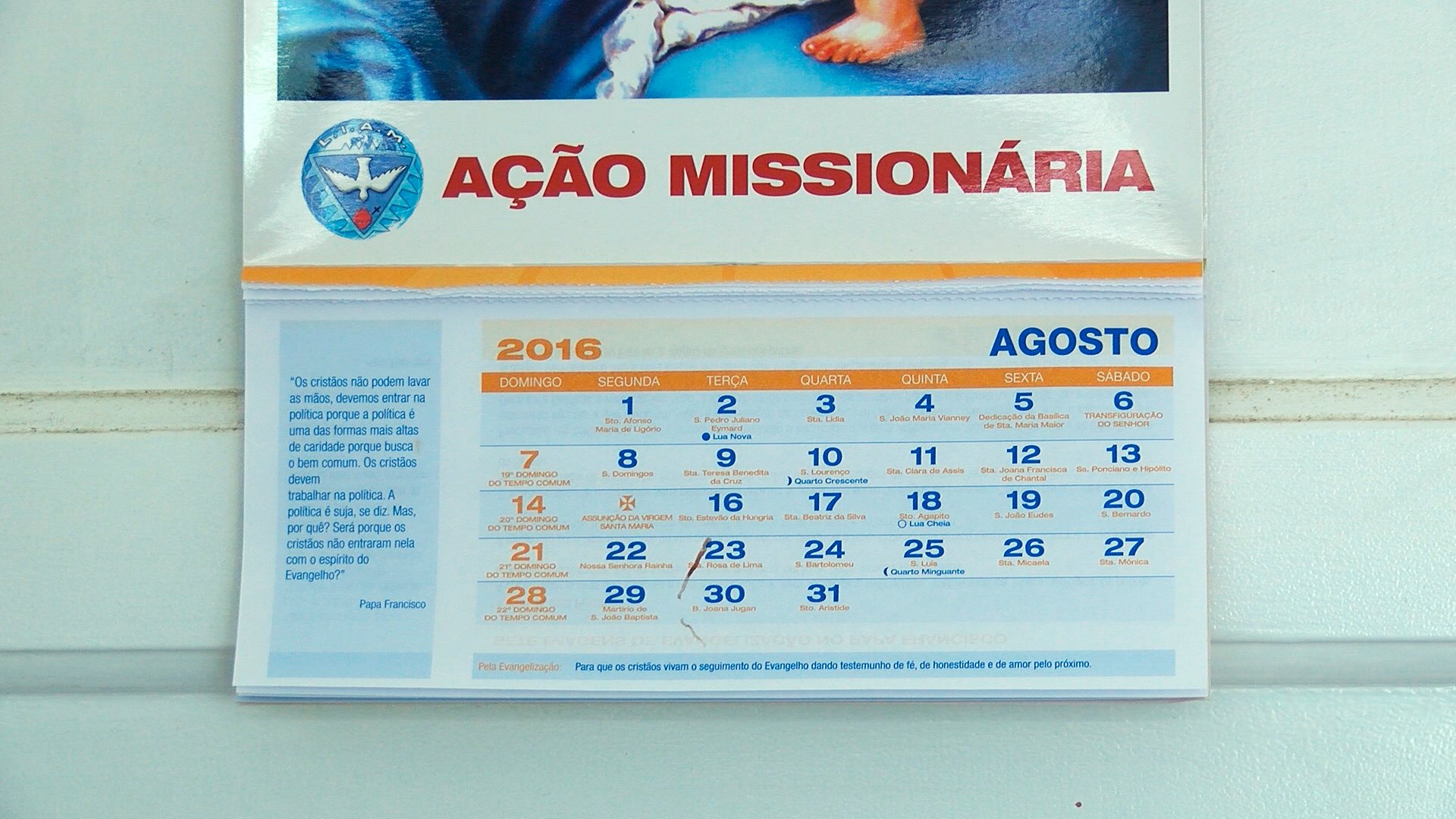

Por todo o lado, logo na primeira assoalhada, talvez fosse a sala de “João”, não se vê nada, nem mesas, nem cadeiras, apenas caixotes de cartão amontoados e alguma roupa pendurada num bengaleiro. O malogrado ilustrador estaria realmente a mudar-se, como contara a vizinha Maria Antónia. Na cozinha deixou latas de atum, última refeição que terá feito. Ao lado, a insulina de que era dependente — “João” sofria de diabetes –, também medicação para a gripe, e peixe descongelado (então apodrecido e rodeado de moscas) que nunca haveria de comer. O calendário nunca voltou a página do mês: assinalava agosto, com uma marca deixada sobre um dos dias, o 23. O espaço da casa é exíguo. A assoalhada que falta é a do quarto onde “João”, aparentemente, morreu sozinho dias antes. A cama está ensanguentada. O chão em redor também. O corpo terá expelido sangue e fluidos (em alguns casos, durante a decomposição, o abdómen pode até explodir devido à acumulação de gases) dias após a morte.

Quando a realidade se inspira na ficção

Os técnicos da Deathclean começam por retirar os lençóis ensanguentados que estão sobre o colchão. É tudo colocado em caixotes, que mais tarde seguirão para incineração. Não pode ser de outro modo: há risco biológico nos processos de decomposição e há que eliminá-lo. O colchão, também ele repleto de sangue, é recortado, morosamente, de ponta a ponta, até só sobrarem as molas do interior. O que é tecido e esponja será incinerado; o metal seguirá para reciclagem, mas devidamente acondicionado: nada do que é retirado pelos técnicos é deixado no lixo doméstico. Do soalho são removidos todos os tacos ensanguentados, um por um, até que sobre apenas o cimento – e mesmo esse, não sendo retirado, será limpo com produtos de desinfeção que vão remover a coloração de sangue e a contaminação.

O que a empresa faz é simples de explicar: limpa o que outros não querem (ou não podem) limpar. Mas que empresa é esta, quase saída de um filme ou série de crime hollywoodescos? Deixemos a casa de “João” e recuemos a meados de 2008. Então, e depois de ver o filme “Cleaner”, sobre um especialista em limpeza de cenários de crime em Los Angeles, Pedro Badoni resolveu criar a única empresa em Portugal que faz o que a DeathClean faz. Em Portugal e não só. “O que nós fazemos é a limpeza, desinfeção e descontaminação de locais onde ocorreu uma morte – seja ela natural, acidental, por suicídio ou homicídio. A morte é o nosso ‘core business’, digamos assim. Ou seja, atuamos em cenários de risco biológico, mas também podemos atuar em cenários de risco químico, radiológico e nuclear — mas esses são menos comuns no dia-a-dia. Quando vi o filme [‘Cleaner’], deu-se o click e resolvi criar a empresa. Desde logo, porque não havia nenhuma empresa neste mercado em Portugal. Nem na Europa…”, explica Pedro, lembrando que é sobretudo nos Estados Unidos que o mercado existe “há muito tempo”.

https://www.youtube.com/watch?v=JYesXvbggvo

Foi precisamente nos Estados Unidos que procurou formação e certificação antes de criar a Deathclean. E explica: “Eu sempre trabalhei na área da proteção civil. E quando me deslocava a um cenário que envolvia morte, perguntava-me: quem é que vai limpar isto? Mas eu não poderia simplesmente abrir uma empresa de limpezas domésticas. O que nós fazemos não são limpezas domésticas. Eu precisava de saber como limpar locais contaminados, que produtos comprar, que equipamentos comprar, formar-me e formar quem trabalhasse comigo. E isto ainda demorou algum tempo. Foi um risco… Em Portugal desconhecia-se – e ainda se desconhece – a existência do serviço que prestamos. Sabia que teria que investir muito dinheiro, mas não sabia se algum dia recuperaria esse investimento.”

Mas recuperou. Pouco depois da Deathclean ser criada, um mal veio por bem. Para a empresa, claro. “O ano de 2009 foi o ano do H5N1, a ‘gripe das aves’, e começámos logo a ser muito contactados por causa disso, para fazer desinfeção. Mas este é um trabalho em constante atualização. Não podemos, lá porque fomos muito contactados em determinada altura, parar. Muito mudou de então até hoje. Surgem equipamentos novos, produtos de limpeza novos, e vou pelo menos uma vez por ano aos Estados Unidos fazer formação. Nem dez trabalhos pagam o investimento que fazemos todos os anos”, lembra Pedro Badoni.

O “passa-a-palavra” contra o desconhecimento

É quando o telefone toca, e toca 24 horas por dia, na sede da Deathclean em Setúbal, que começa tudo. Ao local, e em qualquer local do país, desloca-se um técnico, que fará uma relatório do caso, apresentará um orçamento, e logo depois (assim o cliente o aceite) começa a limpeza. Mas nem sempre os clientes aceitam. Por desconhecimento. Por pressa.

— Incomoda-o que empresas não especializadas — de limpezas domésticas, por exemplo — façam o mesmo trabalho que vocês fazem?

— Incomodar, não incomoda. Mas pergunto-me sempre como é aquele local vai ficar. Não ficará igual. O risco biológico existe. Isto não se faz com uma esfregona e um balde…

Uma coisa é certa: orçamentos por telefone e serviços “pela metade”, não. E Pedro Badoni explica porquê: “As pessoas pensam que o que fazemos é um serviço rápido. Não é. Pode demorar dois, três dias. Às vezes mais. E pensam que é simples, que é só atirar um preço para o ar. Também não é. Tanto pode custar cem euros, como cinco mil. Não fazemos orçamentos por telefone. É preciso conhecer o local e o que nele aconteceu.”

Mas não se pense que só os particulares é que desconhecem o que a Deathclean faz. “Eu recordo-me de um hospital particular que nos contactou e que queria fazer a desinfeção de um bloco operatório. Dissemos-lhes que seria necessário fazer a avaliação do local, que só depois disso é que poderíamos começar. O que fizeram? Optaram por uma empresa de limpezas domésticas. Não pode ser…”, lamenta o diretor da empresa, recordando que nem sempre os hospitais podem fazer tais escolhas: “Quando o ébola se tornou um problema sério em Portugal, em meados de 2014, recebíamos telefonemas diários de hospitais que esperavam receber ou tinham recebido pacientes infetados. Alguém acredita que uma mera empresa de limpezas domésticas sabe como lidar com o ébola? Estão a colocar a vida dos outros em risco, mas também a deles.”

Quanto a Deathclean chega a um local, como a casa de “João” em Almada, o aparato é muito, causando estranheza e espanto. É sempre assim. “Lembro-me do caso de um senhor que se suicidou em casa, em Algés. Foi o cunhado que nos contactou. Quando chegámos ao local, e havendo sangue por todo o lado, foi necessário instalar uma luz ultravioleta, a 360º, para detetar cada gotinha de sangue e limpar. Quando dei por mim, tinha o cunhado do senhor atrás de nós, a fotografar tudo. E disse-me: ‘Nunca pensei que isto fosse assim!'”, conta Pedro Badoni. Mas nem todos os clientes pensam da mesma forma. “Há casos e casos. Há cenários tão, mas tão caóticos, que ninguém pode imaginar o que nós encontramos neles. Este ano, em Portalegre, na altura de maior calor, houve uma pessoa que morreu em casa, o corpo acabou por ‘rebentar’ e aquilo mais parecia um lago. Muito pior do que o que vimos em Almada. Ninguém pode imaginar, a sério. Era necessário remover o chão — um chão de corticite que absorveu o sangue todo, os fluidos corporais todos. O senhorio não quis. Queria à força manter o chão de corticite. O que fizemos? Não fizemos. Expliquei-lhe que a não-remoção do chão implicaria um risco biológico elevado. Não se importou. E acabámos por ir embora”, lembra.

Os furgões da Deathclean são publicidade ambulante. “Às vezes, na autoestrada, vemos os carros a ultrapassar-nos e a tirar fotografias”, lembra, gracejando, Pedro Badoni. Mas a verdadeira “publicidade” da empresa é aquilo a que chama “passa-a-palavra”. “No começo, e ainda hoje, o serviço funcionava por passa-a-palavra. Ninguém sabia quem éramos. Mas não era um passa-a-palavra de cliente para cliente. ‘Olhe, o meu vizinho matou-se aqui ao lado, um outro vizinho falou-me de vocês, venham cá…’ Não é assim. Normalmente são as autoridades locais que aconselham a Deathclean aos clientes.”

A pergunta impõe-se: mas as autoridades podem “aconselhar” assim uma empresa que é privada? “Eu entendo a pergunta. O que eles estão a fazer é aconselhar a única empresa que faz o que nós fazemos em Portugal. Se alguém tem um acidente e o único hospital próximo é privado, as autoridades vão dizer-lhe que aquele hospital está à disposição. É isso que as autoridades estão a fazer. O nosso serviço, sendo privado, é de utilidade pública. É a saúde pública que está em causa”, explica o responsável pela Deathclean.

Uma questão de “estômago”

Voltemos a Almada e à casa de “João”. Ao final da tarde, o problema da contaminação está quase resolvido. É altura de purificar e desodorizar o ar, o que ainda demorará “um, dois dias”. Para os técnicos (e para Pedro, que os acompanhou nesse dia) foi another day at the office. Mas é preciso ter “estômago”, não? “Esta foi uma decomposição mais ou menos fácil — a contaminação ficou-se pelo quarto –, mas o trabalho mais difícil vai ser o do odor, porque o corpo esteve muito tempo fechado em casa. Vou ser sincero: isto não me impressiona. Não que não tenha sentimentos. Mas quer eu, quer os técnicos, trabalhámos como bombeiros sapadores e estamos habituadas a ver cenários destes. Quer dizer, há um dos técnicos — ele não está aqui hoje — que não consegue lidar muito bem com sangue. Então, sendo ele mais sensível, atua sobretudo em casos de insalubridade, de acumulação compulsiva de lixo — e em que também há risco biológico, claro”, conta.

Pedro Badoni foi pronto a responder: a ele, pouco o “impressiona” na morte. Mas depois hesita. “Hmmm…” E recorda-se de um caso: “Na verdade, houve um que me impressionou. E impressionou-me, não tanto pelo cenário que encontrei, mas pelo contexto. Foi no Infantado, em Loures. Em 2012, salvo erro. O namorado de uma mulher matou-a no carro, subiu para casa dela, entrou no quarto do filho que estava a dormir e matou-o também. A morte foi com um haltere — daqueles de ginásio — e havia sangue esguichado por todo o lado, nas paredes, na cama. Quando cheguei ao quarto e vi aquilo, olhei em volta, as paredes tinham pósteres de surf, livros da escola, era o quarto de um adolescente que morreu, inocentemente, talvez sem se aperceber o que lhe aconteceu. Quando é uma morte natural, quando é um suicídio: é uma infelicidade. Mas não tão impressionante. Este caso foi.”

Há outro caso que Pedro Badoni recorda. Foi na Cova da Moura. Um suicídio. Nestes casos, ao risco biológico há um outro que lhe está associado: o do trauma dos familiares. “O senhor suicidou-se na cozinha, ao pé da máquina de lavar. Estava tudo contaminado com sangue. Sabe o que é que a delegada de saúde disse à filha do senhor? Para ir comprar uma esfregona e para lavar aquilo com água e sabão. Às vezes sugerem que se lave tudo com lixívia. Primeiro, isso nunca removeria a contaminação na totalidade. Nós não utilizamos água e sabão, como é evidente. E depois, a filha, antes de nos contactar, nem dormia a pensar que teria que limpar o sítio – e o sangue – onde o pai se suicidou. Ninguém tem que lidar com isso. Muito menos uma filha. É também por isso que nós existimos”, recorda.

Maria Antónia nunca abandonou o átrio do prédio durante todo o tempo em que a Deathclean esteve na casa de “João”. E por entre uma espreitadela ou outra para o interior da casa do vizinho finlandês, atirou: “Não havia dia em que o senhor não saísse de casa. Dizia-me olá, conversávamos um bocadinho, e depois lá ia fazer o que tinha a fazer e voltava.” A vizinha do quarto piso segue vagarosamente até à caixa do correio. Abre-a. Está vazia. E despede-se: “É pena, é pena… Olhe: agora vou ver se estico eu um bocadinho as pernas. É a médica que me obriga. Tenho osteoporose. Qualquer dia estes senhores [Deathclean] vêm-me cá limpar a casa a mim! Sabe que idade eu tenho? 91 anos. Mas não parece…”