Índice

Índice

As tendências do mercado livreiro são imprevisíveis: tal como até ao “fenómeno” Código Da Vinci os thrillers esotéricos sobre templários, evangelhos apócrifos, cifras e conspirações de sociedades secretas para dominar o mundo nunca extravasaram um círculo restrito de “iluminados”, durante décadas, os livros de divulgação científica sobre a origem do homem apenas suscitavam o interesse de um número restrito de leitores com formação na área das ciências biológicas e eram quase completamente ignorados pelas editoras portuguesas. Tudo mudou com o estrondoso êxito de Sapiens: História breve da Humanidade, de Yuval Harari, surgido em Portugal em 2015 (ver O macaco que se converteu em Deus) e que chegou a um público bem mais vasto e conquistou, inclusive, classes profissionais usualmente alheadas deste tema, como gestores, economistas e políticos. Inevitavelmente, houve autores e editoras a precipitar-se para este nicho de mercado e começaram a multiplicar-se os livros que se propõem examinar a evolução humana e a forma como as características biológicas condicionam a natureza humana e as sociedades em que vivemos, explicar o nosso “sucesso” enquanto espécie e, no caso de autores mais ousados, perspectivar possibilidades de evolução civilizacional a partir do ponto em que nos encontramos.

Esta vaga tem produzido livros instrutivos, como Encontros imediatos com a humanidade: Uma nova visão sobre a evolução humana, de Sang-Hee Lee & Shin-Young Yoon (ver Singularidades de um símio sem pêlo: Como evoluiu o Homo sapiens), ou Alteração primata: Como o mundo que criámos nos está a mudar, de Vybarr Cregan-Reid (ver A cadeira e outros grandes inimigos da humanidade), livros com perspectivas estimulantes mas prejudicados por uma exposição de ideias confusa e uma prosa inepta, como O livro dos humanos, de Adam Rutherford (ver O que distingue o Homo sapiens das outras bestas?), e obras de natureza especulativa ou até delirante, como Homo biologicus: Como a biologia explica a natureza humana, de Pier Vincenzo Piazza (ver Será a alma uma ideia obsoleta?) e as duas sequelas que Harari lançou na esteira do acolhimento entusiástico a Sapiens, Homo Deus (ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como) e 21 lições para o século XXI (ver O que devemos ensinar aos nossos filhos? Há um guru que mostra o caminho).

Humanidade: ponto da situação

Apesar de o título Sapiens contra Sapiens: A trágica e esplêndida história da humanidade (Edições 70) sugerir uma tentativa de colagem ao sucesso de Sapiens, de Yuval Harari, o paleoantropólogo francês Pascal Picq não pode ser acusado de oportunismo, uma vez que desde o início do século XXI que publica regularmente livros sobre evolução humana e sobre a forma como este caminho evolutivo tem moldado o nosso comportamento e a nossa civilização.

“Sapiens face a Sapiens”, de Pascal Picq: a capa da edição portuguesa, da Edições 70

Na verdade, a sua bibliografia neste domínio é tão prolífica que pode questionar-se a pertinência de somar mais um título à lista, mas também esta reserva pode ser afastada pelo facto de os progressos recentes no domínio da genética terem vindo a alterar rapidamente (e a baralhar) o nosso conhecimento sobre a evolução humana. Em 2006, Picq já tinha dado conta desses progressos em Nouvelle histoire de l’homme (editado em Portugal três anos depois pela Temas & Debates), mas as descobertas realizadas desde então tornaram “velha” a Nova história do homem, justificando, na perspectiva de Picq, a publicação, em 2019 (é esta a data da edição original), de um novo “ponto da situação” sobre a evolução humana, que coloca especial ênfase no propósito de, à luz das mais recentes descobertas científicas, desmontar ideias feitas sobre o Homo sapiens e os seus “primos” do género Homo.

A Idade da Pedra, na visão do pintor russo Viktor Vasnetsov, c.1882-85

O novo livro tem ainda a ambição – flagrantemente excessiva, sobretudo quando dispõe apenas de 210 páginas com espaçamento de linhas arejado – de analisar a evolução histórica de temas tão vastos e complexos como mitologia, religião, filosofia, urbanismo, comércio e fluxos migratórios, e de reflectir sobre os principais desafios que se põe ao mundo presente em termos demográficos, sociais, tecnológicos e ambientais.

Este turbilhão de ideias, condimentado com referências a Karl Marx e Auguste Comte, Teilhard de Chardin e Francis Fukuyama, Jean Piaget e Sigmund Freud, desemboca, nas 14 páginas do capítulo “Conclusão: Uma revolução antropológica”, onde Picq faz um diagnóstico sombrio da civilização do século XXI: “enquanto uma parte crescente da Humanidade acede a estilos de vida mais confortáveis, outra conhece a desqualificação”. Picq identifica a raiz do problema no facto de o “modelo económico e social do fim do século passado” ter induzido tão profundas mudanças que se tornou desajustado à presente realidade. A fertilidade cai, “uma parte da população vê a esperança de vida diminuir, ocorrendo o mesmo para o QI e para a libido. As actividades físicas estão a reduzir-se como nunca antes com o sedentarismo, a obesidade e o conforto. A estes aspectos juntam-se todas as doenças civilizacionais, entre as quais as que estão ligadas à poluição e aos estilos de vida citadinos”. Os Homo sapiens, apurados por milhares de anos de pressões evolutivas para triunfar como caçadores-recolectores em habitats tão diversos como a savana africana, a floresta caducifólia europeia, a tundra siberiana, a floresta tropical de Bornéu ou o deserto australiano, parecem encontrar-se “pouco adaptados à ecologia urbana nos planos económico, social e de saúde, simultaneamente” – e Picq conclui que “mais de metade da Humanidade” entrou em “evolução negativa”.

Até há bem pouco tempo, as maiores ameaças que o Homo sapiens enfrentou eram de origem natural, hoje, escreve Picq, “passaram a ser de natureza humana: doenças, indústrias, economias, urbanização, poluição”. Sem citar fontes (como é regra ao longo de todo o livro), Picq lista, “por ordem de preocupação decrescente”, as ameaças que impendem sobre a Humanidade: “as consequências das alterações climáticas, as migrações provocadas por estas e as catástrofes naturais; as fraudes maciças relativas aos dados – os ciber-ataques e a inteligência artificial; as catástrofes industriais; a destruição da biodiversidade; a dificuldade no acesso à água; ou, ainda, as bolhas especulativas no campo das finanças”. Em resumo: para Picq, o Homo sapiens é hoje a maior ameaça à subsistência do Homo sapiens – o que explica o título do livro.

Sapiens vs. neandertais

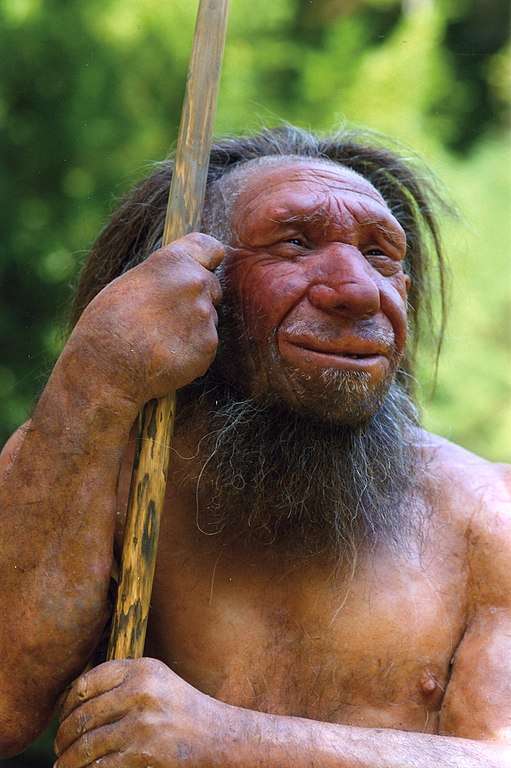

Uma das questões mais debatidas da evolução humana – e que, como seria inevitável, Picq aborda neste livro – é o que terá acontecido às outras espécies do género Homo que deambularam pelo planeta ao mesmo tempo que o Homo sapiens: o Homo neanderthalensis e o Homo denisova. Sobre os denisovianos sabe-se ainda pouco, dada a exiguidade dos vestígios encontrados, mas os neandertais estão bem documentados: eram criaturas robustas, com um volume craniano superior ao do moderno Homo sapiens e alguma sofisticação civilizacional. Picq faz questão de desmontar o estereótipo, que impregna a cultura popular, dos neandertais como uns brutamontes lerdos e obtusos e realça as suas inovações no fabrico de ferramentas, armas e adornos, as suas capacidades de expressão artística e o cuidado posto no sepultamento dos seus pares, e sugere que muitas destas prática terão sido adoptadas pelos Homo sapiens. Todavia, estes atributos, que permitiram aos neandertais multiplicar-se e espalhar-se da Europa Ocidental até à China, não impediram a sua extinção.

Distribuição geográfica do Homo neanderthalensis

Esta foi concomitante com a chegada à Eurásia de uma nova vaga migratória de Homo sapiens, provenientes de África. Estes já tinham começado a “infiltrar-se” na Eurásia há cerca de 300.000-200.000 anos e tudo os “invasores” ter-se-ão casalado quer com os neandertais quer com os denisovianos, uma vez que quer o registo fóssil quer algumas populações humanas modernas contêm no seu material genético presença (mais ou menos relevante, consoante as regiões) de DNA neandertal e/ou denisoviano.

A migração de Homo sapiens para a Europa intensificou-se há cerca de 45.000 anos e foi acompanhada por um progressivo declínio da implantação dos neandertais, que ficaram remetidos às regiões mais remotas e agrestes da Península Ibérica, onde os últimos membros terão vivido há cerca de 37.000-35.000 anos.

Reconstituição de um Homo neanderthalensis

É tentador ver uma relação causa-efeito entre a chegada do Homo sapiens e a extinção dos neandertais, mas os elementos de que se dispõe não são conclusivos e os paleoantropólogos têm opiniões muito diversas sobre o assunto. Terá o Homo sapiens simplesmente ocupado o lugar de predador de topo deixado vago por um Homo neanderthalensis em declínio devido à incapacidade de adaptação a alterações climáticas ou sem defesa contra novas doenças trazidas pelos recém-chegados? Ou terá o Homo sapiens movido uma guerra implacável e sistemática contra o Homo neanderthalensis?

Há quem sugira que o Homo sapiens possuía uma organização social mais harmoniosa e coesa – ou, simplesmente, mais eficaz – e foi, paulatinamente, suplantando neandertais e denisovianos, não pelo recurso à violência (terreno no qual os neandertais teriam vantagem, pelo menos no domínio da força física e endurance) mas por conseguir explorar mais eficientemente os recursos naturais pelo quais competia e conseguir reproduzir-se mais rapidamente. Há também quem sugira que a compleição mais possante dos neandertais, se bem que constituísse uma vantagem no confronto físico directo, podia ser-lhes adversa em períodos de escassez de alimentos, já que o mais franzino Homo sapiens era capaz de sobreviver com menos calorias. A indubitável persistência de genes neandertais e denisovianos nos Homo sapiens modernos pouco ou nada diz sobre a natureza das relações estabelecidas entre as espécies: os híbridos terão nascido de uma atracção mútua entre pares num contexto de coabitação pacífica entre espécies (a hipótese mais “romântica”)? Ou terão sido fruto de uma cultura de conquista e domínio, que dá aos machos triunfantes o direito a servirem-se das fêmeas dos derrotados?

Mulher moderna (à esquerda) e reconstituição de mulher neandertal (à direita)

Cultura francesa vs. Cultura anglo-saxónica

Tal como a paleoantropologia não está hoje em condições de elucidar cabalmente a forma como o Homo sapiens tomou o lugar do Homo neanderthalensis na Eurásia, também é possível que os arqueólogos do futuro fiquem intrigados perante as provas de que, na viragem dos séculos XX/XXI, a relevância da cultura francesa no mundo tenha entrado em declínio acentuado e tenha dado lugar à cultura anglo-saxónica. Portugal é um dos países em que esta mudança de paradigma é evidente: viveu, culturalmente, na órbita de Paris no século XIX e na primeira metade do século XX e, a partir do final do século XX, foi ficando cada vez mais permeável à cultura anglo-saxónica. Esta tendência é evidente no declínio acentuado dos estudantes que escolhem aprender francês face aos que optam pelo inglês e na origem dos livros de não-ficção que são publicados em Portugal, e é particularmente notória no que respeita à origem das obras de divulgação científica que são vertidas para a língua portuguesa.

Pode atribuir-se o avassalador crescimento da influência anglo-saxónica ao facto de os EUA serem uma super-potência em termos de meios de comunicação de massas, produção de conteúdos e investigação & desenvolvimento, ao facto de o estatuto do inglês como língua franca planetária ter sido reforçado pelo desenvolvimento avassalador da World Wide Web. Mas há outra razão poderosa para explicar a proporção minguante de livros de divulgação científica originários de França que são traduzidos em português (e noutras línguas): os académicos franceses de hoje tendem a expressar-se num registo pedante, farfalhudo, confuso, indisciplinado e pouco rigoroso. Talvez um dia uma equipa de sociólogos, linguistas e historiadores da ciência seja capaz de explicar o que levou uma das Pátrias do Iluminismo a converter-se, volvidos dois séculos e meio, no Império da Obscuridade Pomposa.

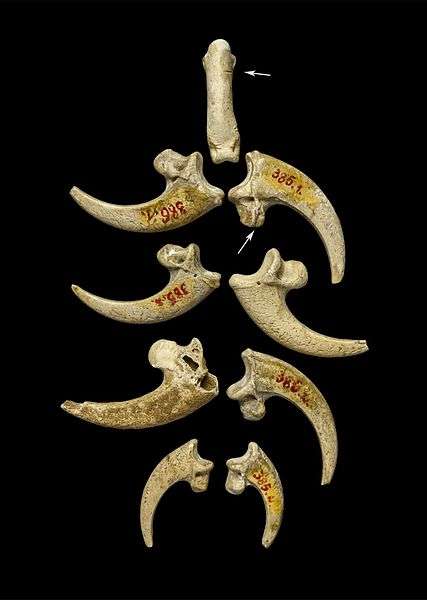

Joalharia neandertal: Reconstituição (hipotética) de ornamento com garras de águia encontrado no sítio arqueológico de Krapina, na Croácia

Poucas obras oferecem prova tão evidente da tendência do académico gaulês para se exprimir de forma arrebicada e caótica como Sapiens face a Sapiens. Não estão em causa as credenciais de Pascal Picq como paleoantropólogo – o que é duvidoso é que ele seja capaz de expor os seus conhecimentos e raciocínios de forma perceptível e consequente. Sapiens face a Sapiens combina uma ambição insensata – sintetizar, num espaço exíguo, centenas de milhares de anos de evolução, cobrindo as mais diversas facetas da Humanidade – com o mais completo desleixo e a mais absoluta falta de consideração pelo leitor. Os franceses, vivendo imersos neste “caldo de cultura”, parecem estar habituados a que um livro seja uma tagarelice ziguezagueante, inconsequente e pedante, pelo que na Amazon.fr o livro tem uma cotação de 4.3 em 5, apurada a partir das opiniões de 93 leitores.

Um dos raros leitores a emitir opinião desfavorável observa que o livro é “demasiado técnico” e emprega “um vocabulário fora do alcance do leitor médio”. Labora num equívoco: a “inacessibilidade” de Sapiens face a Sapiens não decorre do uso de jargão científico nem de requerer que o leitor possua conhecimentos profundos de paleoantropologia, resulta de Picq não saber comunicar ou de, sabendo-o, não estar para se incomodar em estruturar argumentos e elaborar um discurso congruente. Não há uma página de Sapiens face a Sapiens que não tenha pelo menos uma frase ineptamente formulada, pouco rigorosa, enigmática ou tola; as tentativas de “coloquialidade” são um fiasco; as linhas de raciocínio raramente são desenvolvidas até ao fim; temas díspares colidem caoticamente; e pululam afirmações grandiloquentes ou bizarras para as quais o autor não fornece fundamentação.

Ornamentos encontrados na gruta de Denisova, na Rússia, o primeiro local onde, em 2008, foram descobertos vestígios de uma espécie do género Homo que foi contemporânea do H. sapiens e do H. neanderthalensis: o Homo denisova ou Homo altaiensis

Como remate deste desleixo generalizado e como é frequente nos livros franceses de divulgação científica, o volume não inclui índice remissivo nem referências bibliográficas. A ausência de índice remissivo pode ser vista como uma admissão implícita de que autor e editor não esperam que passe pela cabeça de algum leitor usar o livro para confirmar uma informação ou refrescar um conceito. É um livro que, uma vez terminado o suplício de o ler, ficará fechado para sempre. Quanto à ausência de referências bibliográficas, seria sempre reprovável num livro de divulgação científica, mas é absolutamente inadmissível num livro que trata temas extremamente complexos e polémicos e que têm estado sujeitos a constante revisão à luz de descobertas arqueológicas e genéticas recentes.

E, todavia, não faltam leitores e críticos que parecem ter ficado muito satisfeitos e enriquecidos com a experiência – seria interessante confrontá-los, parágrafo a parágrafo, para apurar se perceberam e assimilaram alguma coisa do que “leram”.

Em França, Pascal Picq desfruta de prestígio suficiente para que se venda bem qualquer coisa que leve o seu nome na capa, mas no meio editorial anglo-saxónico, um autor, mesmo que credenciado, que submetesse a um editor o manuscrito de Sapiens face a Sapiens, receberia provavelmente uma resposta do tipo: “A colecção de apontamentos soltos que me enviou contém algumas ideias com potencial. Crê que seria capaz de seleccionar as mais relevantes e escrever um livro a partir delas?”.

No reino da verborreia

Para se ter uma ideia de quão remisso e desconexo é esta obra tome-se, entre muitos exemplos possíveis, o trecho que vai das vai das últimas linhas da página 154 às primeiras linhas da 156.

Descrevendo as mudanças decorrentes da transição da caça-recolecção para a agricultura, escreve Picq que “a este aspecto junta-se a propagação das doenças contagiosas ligadas à concentração de habitantes. A selecção infantil encontra-se confrontada com novos factores de selecção, nomeadamente através de escolhas alimentares mais limitadas, sem esquecer o risco de carências”. O primeiro período é claro, mas o segundo, embora permita intuir vagamente do que está Picq a falar (se se estiver por dentro do assunto), é uma amálgama de ideias coladas por uma sintaxe duvidosa.

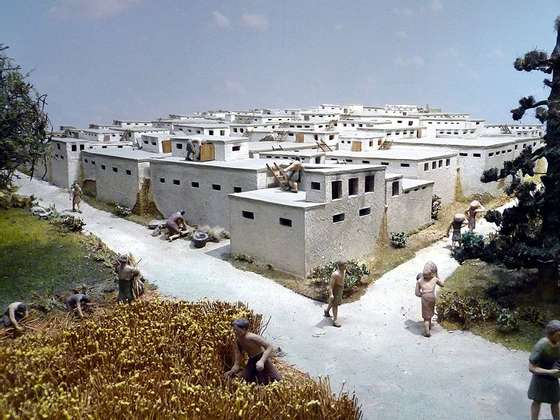

Reconstituição de Çatalhöyük foi uma das primeiras “proto-cidades”, surgida por volta de 7300 a.C., no território que hoje corresponde à Turquia e que constitui um dos centros de irradiação da agricultura no período Neolítico

Prossegue Picq: “Os nossos sistemas genéticos ainda trazem essa marca no que diz respeito a várias alergias, como o favismo, a intolerância às favas”. Picq parece sugerir que as alergias que hoje afligem o homem nasceram quando o homem se tornou agricultor, mas não explica a relação entre os dois fenómenos. E introduz, sem mais explicações, o “favismo”, doença que a esmagadora maioria dos leitores não conhecerá, nem sob esta designação nem com o nome oficial de “deficiência em glucose-6-fosfato desidrogenase, e que está longe de resumir a uma “intolerância às favas”.

As favas desaparecem imediatamente de cena, pois as linhas seguintes tratam, de forma telegráfica e atabalhoada, da exposição dos humanos às doenças dos animais que foram alvo de domesticação na Eurásia neste período. No parágrafo seguinte, muda de continente: “No Novo Mundo, nas Américas [Picq presume que os leitores sabem o que é o “favismo”, mas teme que não saibam o que é o “Novo Mundo”], os maravilhosos agricultores ameríndios [Picq continua a recear que não se perceba que fala da América, pelo que especifica que os agricultores da América são “ameríndios”; não se percebe é porque os classifica de “maravilhosos” – seriam os agricultores chineses ou mesopotâmicos “horrendos”?] domesticaram poucos animais – lama, porquinho-da-índia, vicunha”.

Um lama (Lama glama) representado numa escultura datada de c.100-300 d.C., proveniente da cultura Moche, do Peru, que terá sido a primeira a domesticar este animal

Assim escrito, fica-se com a ideia que os ameríndios não domesticaram mais animais por falta de interesse ou de competência, mas, como Jared Diamond explica no crucial Armas, germes e aço, esta breve lista de domesticações (de que Picq omitiu o peru) resulta de os Homo sapiens que entraram nas Américas há 12.000 anos serem caçadores experientes e extraordinariamente eficazes que se depararam com presas que não estavam preparadas para os enfrentar, pelo que, em escassos milhares de anos, chacinaram praticamente toda a fauna susceptível de domesticação; esta falta de “convívio” com as doenças transmitidas pelo gado bovino e suíno teria consequências trágicas a partir de 1492, quando os ameríndios se viram indefesos perante as doenças de origem bovina e suína trazidas pelos europeus.

No final da página 155, Picq menciona um dos fenómenos mais intrigantes na nossa história evolutiva, que é a redução da volumetria cerebral a partir do final do Paleolítico: o cérebro “dos Sapiens do fim do Paleolítico conta com mais de 1500 centímetros cúbicos, em comparação com os 1340 centímetros cúbicos dos Sapiens actuais. Como se deu esta redução e porquê? É um dos efeitos da co-evolução”. Para a maioria dos leitores, habituada a associar automaticamente volume craniano a inteligência e progresso civilizacional, este dado será surpreendente e contra-intuitivo, pelo que ficará em pulgas para que Picq explique no que terá consistido essa “co-evolução” – porém, quando se vira a página, Picq muda abruptamente de agulhas, passando a dissertar sobre a difusão da mutação que causou o prolongamento da actividade da enzima lactase em humanos adultos, entre povos criadores de gado bovino, ovino e caprino, e não volta a mencionar o fenómeno da redução do volume cerebral até ao fim do livro. Ora, não só esta regressão na inteligência individual (mas não necessariamente da inteligência colectiva) dos Homo sapiens é um dos assuntos mais fascinantes da evolução humana, como a discussão das possíveis razões para ela ter acontecido poderia iluminar o tempo em que vivemos e, em particular, a sensacional afirmação feita por Picq na última página do livro, de que, “mais de metade da Humanidade” entrou em “evolução negativa”. A eventual regressão da humanidade é um assunto sério – um dos mais sérios que é possível imaginar-se – mas, infelizmente, Picq não está disposto a explaná-la ou discuti-la, limita-se a afirmá-la, sem ter o respaldo de dados ou argumentos. Não é de admirar que também não esteja interessado em estabelecer uma associação entre a (eventual) “regressão” da inteligência à entrada para o Neolítico e (postulada) “regressão” da inteligência do dealbar do século XXI.

Apurar se, no nosso tempo, a Humanidade se prepara para ascender a um patamar superior do seu processo evolutivo – dando-nos o ensejo, segundo Yuval Harari, de nos convertermos em semi-deuses – ou se entrou num caminho descendente, como afirma Picq, é um magno debate que extravasa o escopo deste artigo. Mas é impossível não reparar na multiplicação de sintomas de “evolução negativa” e um deles é, ironicamente, que um dos mais destacados intelectuais franceses escreva um emplastro como Sapiens face a Sapiens, que haja editoras disposto a publicá-lo e que leitores, crítica e comunidade académica o louvem quase unanimemente.