Índice

Índice

Há uma concepção do apoio estatal às artes, que podemos designar como “patrimonialista”, que entende que apenas o “património histórico”, ou seja, as criações artísticas do passado, deverá merecer o dispêndio dos fundo públicos e que os artistas contemporâneos deverão desenrascar-se sem ajudas. Tal concepção levanta uma questão de balizamento cronológico: quando começa, para estes efeitos, o “passado”? Quando o seu autor estiver morto e não possa já importunar o Estado com pedidos de apoio? Não são só os “patrimonialistas “ a ter apreço por esta visão, também os media, que são tão lestos e lacrimejantes a dar a notícia do falecimento de criadores e exaltar as suas qualidades ímpares, apesar de não lhes terem dedicado uma linha enquanto eram vivos, parecem crer que “um artista bom é um artista morto”.

“O artista doente”, por Fyodor Bronnikov, 1861

Mas a maior fragilidade da perspectiva “patrimonialista” é esquecer que, antes de ser venerando “património histórico” toda a criação artística foi “contemporânea” e, no tempo da sua produção, alguém terá providenciado os meios para que surgisse. E, se examinarmos a história das artes e das letras, descobriremos que boa parte das obras-primas que hoje reverenciamos e consideramos de valor inestimável só foram possíveis porque o Estado, instituições religiosas e mecenas as encomendaram ou providenciaram aos artistas tempo e condições materiais para as executar.

O melhor amigo dos artistas

As quantias generosas e os favores dispensados aos criadores do seu tempo por Caio Cílnio Mecenas (Gaius Cilnius Maecenas, 68-8 a.C.), fizeram com que o seu nome ficasse para sempre associado a qualquer personalidade abastada que despenda, desinteressadamente, uma parte da sua fortuna com as artes. O advérbio de modo “desinteressadamente” é capital na definição, pois não poderá considerar-se mecenas quem aja meramente como coleccionador ou negociante de arte. O “desinteresse” é, porém, difícil de definir: basta ver que, em quase todas as democracias ocidentais o Estado confere, através das leis do mecenato, benefícios fiscais às instituições e pessoas singulares que pratiquem o mecenato.

“Na sala de recepção de Mecenas”, pelo pintor polaco Stefan Bałakowitz, 1890

No tempo de Caio Cílnio Mecenas ainda não havia leis do mecenato, as atribuições do Estado eram, em certos domínios, muito vagas e os limites do aparelho de Estado podiam ser muito porosos. A fabulosa riqueza de Mecenas decorria provavelmente não só de heranças e das suas reconhecidas qualidades como administrador, como da sua estreita intimidade com Augusto, o primeiro imperador romano, para o qual desempenhou, oficiosamente, funções análogas às que hoje tem um Ministro da Cultura, somadas às da permanente vigilância e auscultação do cenário político romano, usando a sua rede de conhecimentos e os seus dotes diplomáticos para neutralizar potenciais ameaças e atrair opositores para o lado de Augusto.

A vila de Mecenas em Tivoli, segundo o pintor alemão Jacob Philipp Hackert, 1783

Os nomes mais famosos apoiados por Mecenas foram Virgílio, que lhe dedicou as Geórgicas, e Horácio, cujos três livros de Odes e o I livro das Epístolas mencionam e elogiam amiúde Mecenas. Além destes dois colossos da literatura, o círculo de protegidos de Mecenas incluía vários poetas hoje esquecidos, como Lúcio Varo Rufo (Lucis Varius Rufus), Caio Válgio Rufo (Gaius Valgius Rufus), Plócio Tuca (Plotius Tucca) e Domício Marso (Domicius Marsus).

O empenho de Mecenas em “recrutar” para o lado de Augusto os mais prestigiados homens de letras romanos pode parecer insólito aos olhos do nosso tempo, em que poucos cidadãos saberão nomear um poeta vivo e em que a presença destes no espaço mediático (e nas livrarias!) é cada vez mais residual. Um Mecenas de hoje esforçar-se-ia para aliciar bloggers, YouTubers e vedetas da música pimba e convidar jogadores de futebol famosos para pequenos-almoços “de charme” com o Augusto de serviço, mas nunca poetas.

Horácio lê um dos seus poemas para Mecenas, pelo pintor russo Fyodor Bronnikov, 1863

Virgílio e Horácio não receberam meramente dinheiro e propriedades de Mecenas, foram também admitidos no seu círculo de amizades e terão estabelecido com ele uma relação de amizade. Virgílio e Mecenas ter-se-ão revezado na leitura das Geórgicas a Augusto e quando Virgílio sucumbiu a uma febre em 19 a.C., deixando incompleta (ou, pelo menos, por burilar) a Eneida e exprimiu o desejo de que o poema fosse destruído, terá sido o próprio imperador a contrariar esta vontade e a impor que fosse publicado com o mínimo de correcções. Duas elegias escritas quando da morte de Mecenas – Elegiae in Maecenatem – foram em tempo atribuídas a Virgílio, o que é manifestamente impossível por Virgílio ter falecido 11 anos antes do seu patrono

Virgílio lê a Eneida para Augusto, a sua irmã, Octávia, e a sua esposa, Lívia: este quadro de Jean-Baptiste Wicar (c.1790-93) representa o momento em que, subjugada pela intensidade emocional do poema, Octávia desfalece

Pelo seu lado, Horácio acompanhou Mecenas em algumas viagens e expedições e, tendo falecido pouco meses depois do seu patrono, foi sepultado junto a ele. Segundo alguns estudiosos e comentadores, Horácio recompensou a protecção e as ofertas de Mecenas e Augusto pondo a sua poesia ao serviço do regime de Augusto – o poeta inglês John Dryden viu nele “um escravo de corte bem educado” –, embora outros defendam que, apesar da proximidade ao poder, o poeta conseguiu manter a sua independência. Independentemente das suposições e julgamentos que façamos hoje sobre as relações de Horácio com o poder, a troca de favores era vista como natural na sociedade romana do seu tempo, que assentava no clientelismo – um patrono (patronus) abastado estabelecia com os seus clientes (cliens) de estatuto social e riqueza inferiores, uma relação de patrocínio (patrocinium), que podia envolver a concessão de empréstimos, movimentação de influências para favorecer negócios e casamentos e apoio a candidaturas a cargos públicos. O patrono recebia em troca o reconhecimento dos seus clientes e o seu voto em eleições para cargos públicos e era tanto mais prestigiado na sociedade quanto mais clientes sustentasse, funcionando estes como um sinal visível (dignitas) da sua riqueza e poderio. A muito desigual sociedade romana também acabava por beneficiar deste mecanismo de integração vertical, que unia os estratos mais poderosos e ricos aos estratos inferiores. O cliente era admitido como um membro menor do clã do patrono e ganhava o direito a ser sepultado no túmulo da família (o tratamento dispensado a Horácio após a morte nada teve, pois, de excepcional).

As regras que regulavam a relação patrono-cliente interditavam-lhes que movessem processos judiciais um contra o outro ou tecessem mutuamente considerações desfavoráveis – um aspecto que podemos transpor para o nosso tempo e para a relação entre os agentes culturais e as entidades que os apoiam. Há casos em que dirigentes de órgãos da administração central ou local têm sido acusado de cessar o financiamento ou a cedência de espaço a um agente cultural que fez críticas à sua actuação ou exprimiu apoio a um rival político – o que, à luz do clientelismo romano seriam, com efeito, actos censuráveis e merecedores de punição.

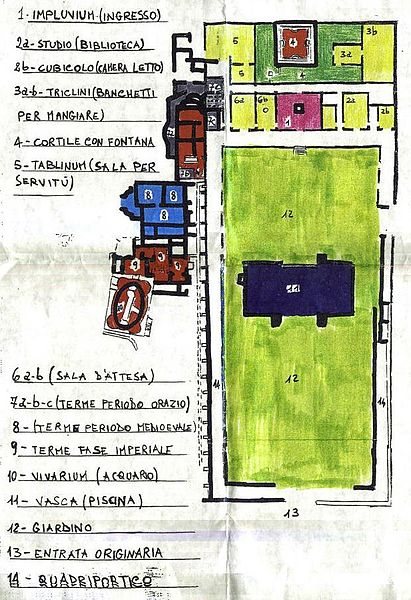

Planta da villa oferecida a Horácio por Mecenas. A identificação do sítio da villa, perto de Licenza, foi possível através das referências que Horácio lhe faz nos seus poemas. Ignora-se se Horácio terá sido ouvido na escolha do pavimento

Apenas para a glória de Deus

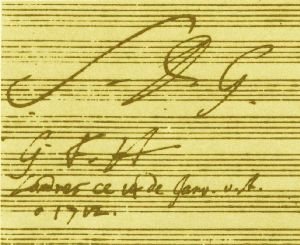

Johann Sebastian Bach inscreveu na última página de todas as suas partituras de música sacra e de algumas das suas partituras de música profana a frase “Soli Deo gloria” (“apenas para a glória de Deus”), usualmente reduzida às iniciais “S.D.G.”. Foi nisso acompanhado, pontualmente, por dois dos seus mais notáveis e prolíficos contemporâneos, George Friderick Handel e Christoph Graupner.

As iniciais “S.D.G. num manuscrito de George Friderick Handel

No espírito de Bach, as obras sacras teriam o sublime propósito de glorificar Deus, mas, na prática, destinavam-se a satisfazer as bem mais prosaicas e rotineiras necessidades dos seus empregadores ao longo do calendário religioso. Bach não compôs as obras por sua iniciativa nem as colocou “no mercado”: todo o processo criativo das suas obras, incluindo não só a composição, como os ensaios e a direcção musical da sua execução pública, foi sustentado materialmente (e, por vezes, também escrutinada teologicamente) por uma instituição religiosa ou por uma corte.

Bach foi, entre 1723 e a sua morte, em 1750, Kantor da cidade de Leipzig, cargo que implicava a composição regular de música para os ofícios nas quatro principais igrejas da cidade (a Thomaskirche, a Nikolaikirche, a Neue Kirche e a Peterskirche), bem como a supervisão de todos os aspectos necessário à sua execução e ainda o ensino de música e latim aos rapazes da escola secundária (a Thomasschulle, associada à Thomaskirche).

O Sacro Império Germânico após a Paz da Vestefália, em 1648

Antes de ter sido escolhido para o cargo de Thomaskantor, Bach tinha trabalhado para as igrejas de Arnstadt (1703-1707) e Mühlhausen (1707-1708) e para as cortes de Weimar (1708-1717) e Cöthen (1717-1723) e só em Cöthen não compôs música sacra, pois a corte professava o calvinismo, que não prevê o recurso a música elaborada nos ofícios religiosos.

Na manta de retalhos de unidades políticas que era a Alemanha do século XVIII, não havia um principado ou uma cidade que não fizesse questão de dispor de compositores, músicos e cantores de excelência para fornecer música para o calendário religioso e para o entretenimento da corte. O barroco germânico produziu uma quantidade colossal de música sacra, quer por compositores de renome como Bach, Georg Philipp Telemann, que, durante 46 anos foi director musical da cidade de Hamburgo, Dietrich Buxtehude, que foi organista da Marienkirche de Lübeck entre 1668 e 1707, Heinrich Schütz, que, entre 1615 e 1672 (com algumas intermitências e contrariedades pelo meio), foi compositor da corte do Príncipe Eleitor da Saxónia, em Dresden, ou Johann Joseph Fux, que serviu a corte imperial de Viena entre 1698 e 1741, como por uma multitude de nomes hoje esquecidos, mas que produziram obras cuja qualidade não fica atrás das dos grandes mestres.

Dresden: vista da margem direita do Elba, por Bernardo Bellotto, dito Canaletto, 1748. Na primeira metade do século XVIII, Dresden foi um dos mais prestigiados centros musicais e os salários principescos pagos pela corte atraíam os mais talentosos músicos da Europa

Na Idade Média e Renascença, o fragmentado mapa político da Itália também propiciara uma competição análoga entre cortes e igrejas para assegurar os serviços dos melhores cantores e compositores, boa parte dos quais eram “flamengos” (“fiamminghi”), designação vaga que englobava os naturais dos territórios que hoje correspondem à Bélgica, Holanda e Nordeste de França. As igrejas e catedrais de Roma e Veneza, os palácios dos cardeais e as cortes de famílias poderosas como os Sforza (Milão), os Gonzaga (Mântua), os Este (Ferrara), os Farnese (Parma) ou os Medici (Florença) sustentaram a produção de copiosas quantidades de missas, motetos, Te Deums, Magnificats e Stabat Maters. Os “flamengos” eram também dominantes na corte do Sacro Imperador Germânico – Carlos V deu-se ao luxo de ter dois coros de elite ao seu serviço, a “capilla flamenca” e a “capilla española”.

Ercole I d’Este (1431-1505), duque de Ferrara, contratou ou encomendou obras aos mais prestigiados compositores flamengos do seu tempo: Alexander Agricola, Jacob Obrecht, Heinrich Isaac, Adrian Willaert e Josquin Desprez, que lhe dedicou a Missa Hercules Dux Ferrariae. Retrato atribuído a Dosso Dossi

Na transição do Renascimento para o Barroco, os “fiamminghi” perderam preponderância em Itália e deram lugar aos locais e em breve a Itália se tornou num exportador de compositores, instrumentistas e cantores, dominando a vida musical em cidades como Viena e Dresden.

Porém, um pouco por toda a Europa, a música sacra foi perdendo protagonismo e prestígio na segunda metade do século XVIII. Mozart e Haydn ainda deixaram abundante produção sacra, o primeiro sobretudo para o Arcebispo de Salzburgo, o segundo para a poderosa família Esterházy, mas Beethoven já consagrou à música sacra escassa atenção – o que não o impediu de ter produzido uma obra-prima, a Missa Solemnis. Os interesses musicais da aristocracia transferiram-se para a ópera e para a música instrumental e as igrejas, embora continuassem a ter música nos serviços religiosos, só conseguiam atrair talentos menores, de forma que o declínio da música sacra prosseguiu ao longo do século XIX – entre os compositores de primeiro plano, só Mendelssohn, Brahms e Bruckner deixaram obra relevante – e do século XX – cujos compositores de primeiro plano deram ao género uma atenção residual. Dos compositores de renome no activo, apenas Krzysztof Penderecki e Arvo Pärt têm produção sacra de peso.

As instituições religiosas, que em tempos sustentaram inúmeros compositores, limitam-se hoje a fazer encomendas pontuais (e raramente a compositores de primeiro plano) de obras que são estreadas em ocasiões especiais e raramente voltam a ser ouvidas. Entretanto, os ofícios religiosos correntes são servidos por cantilenas pueris, pífias e mal executadas, que dificilmente poderão servir para dilatar a glória de qualquer divindade e nem sequer o Vaticano, que na Idade Média e Renascença teve ao seu serviço, como cantores e compositores, nomes como Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Cristóbal de Morales, Giovanni Pierluigi da Palestrina ou Gregorio Allegri, escapa a esta decadência generalizada.

Capela Sistina: à esquerda a galeria do coro

Mesmo quando a música que se ouve nos serviços religiosos tem dignidade e qualidade, muito raramente é música do nosso tempo. A música perdeu assim aquele que foi durante muitos séculos o seu principal patrono.

“A ópera perde sempre dinheiro”

A ópera surgiu na Itália da viragem dos séculos XVII-XVIII como um sofisticado entretenimento de corte (ver A origem da ópera: Música para amansar feras). Quando se tratava de afirmar o seu poderio e impressionar os rivais, os potentados italianos não olhavam a despesas e as primeiras óperas contaram com orçamentos generosos e a supervisão atenta dos governantes. Foi o caso de L’Orfeo, de Claudio Monteverdi, estreada no Palácio Ducal de Mântua em 1607, e para cuja produção o duque Vincenzo Gonzaga, um dos mais eminente patronos das artes de todos os tempos, não regateou esforços, encarregando o seu secretário da redacção do libreto e o filho, Francesco, dos aspectos práticos da sua execução.

Vincenzo I Gonzaga (1562-1612), duque de Mântua, num retrato por Jean Bahuet, 1587

Após alguns anos confinada às cortes de duques e príncipes e aos palácios dos cardeais, a ópera tornou-se num empreendimento comercial em 1637, com a abertura do Teatro San Cassiano, em Veneza, que foi estreado com a Andromeda de Francesco Manelli. Em quatro anos, abriram em Veneza mais três casas de ópera – o Teatro dei Santi Giovanni e Paolo, o Teatro San Moisè e o Teatro Novissimo – o que, sem dúvida, foi uma resposta à popularidade do género, mas reflecte também a rivalidade entre as famílias poderosas da cidade, que viam no investimento nos teatros uma forma de dilatar o seu estatuto. Entre 1637 e 1678, data de inauguração do maior e mais luxuoso teatro veneziano, o San Giovanni Grisostomo, o público pôde assistir a um total de 150 óperas, repartidas por nove teatros, algumas das quais foram compostas por Monteverdi, que, entretanto, trocara a corte de Mântua pelo posto de mestre de capela da basílica de São Marcos (ver Monteverdi: O génio que inventou o barroco).

Teatro San Giovanni Grisostomo, em 1709

Mas entre as óperas estreadas nos palácios de Florença, Mântua e Roma e as óperas venezianas ocorreram mudanças substanciais: enquanto as primeiras eram um “investimento a fundo perdido” para entretenimento e ostentação de aristocratas e cardeais, as segundas visavam o lucro. Foi assim que a orquestra luxuriante que Monteverdi concebeu para L’Orfeo deu lugar nas suas óperas venezianas a uma instrumentação minimal de cordas e baixo contínuo.

E foi nesta perspectiva de contenção de custos que a ópera “comercial” irradiou a partir de Veneza pela Península Itálica e pelo resto da Europa. Rapidamente se criou um star system, com castrati e divas a ser alvo de uma idolatria comparável à das vedetas pop de hoje, e, naturalmente, era a contratação destes cantores, e não os instrumentistas ou o compositor, que representavam a maior fatia do orçamento. Outra parcela considerável dos gastos dos empresários ia para os cenários e para os efeitos especiais, pois estes eram elementos decisivos na atracção de público. Claro que nas óperas levadas à cena nas cortes dos príncipes e monarcas europeus – nomeadamente em Dresden, Viena e Versailles – os custos não eram uma preocupação, pois era o erário público ou a fortuna pessoal a sustentá-los.

O Teatro La Fenice, em Veneza, 1837

A ópera como empreendimento comercial prosperou durante os séculos XVIII e XIX, mas quase sempre com dificuldades e reveses – as duas companhias rivais que dominavam a ópera em Londres na década de 1730, a Royal Academy of Music, sob a direcção de Handel, e a Opera of the Nobility foram ambas à falência, apesar de a primeira ter o patrocínio do rei Jorge II e da sua esposa e de a segunda ser apoiada por um grupo de nobres liderado pelo Príncipe de Gales. Na verdade, a casa de ópera conhecida como Royal Academy of Music era a segunda com esse nome, pois a primeira interrompera a actividade em 1728, devido à acumulação de prejuízos.

No século XX, a escalada dos custos tornou a ópera inviável como empreendimento estritamente comercial e começou a depender do financiamento estatal e do mecenato, sendo o primeiro prevalecente na Europa e o segundo nos EUA. Rudolf Bing, o célebre empresário de ópera que dirigiu a Metropolitan Opera de Nova Iorque entre 1950 e 1972, não podia ter sido mais claro quando disse: “A ópera perde sempre dinheiro. É assim que deve ser. O negócio da ópera é fazer ópera e não fazer dinheiro”.

A entidade sem fins lucrativos que gere a Metropolitan Opera teve, na temporada de 2011-12, um orçamento de 325 milhões de dólares, dos quais 43% foram assegurados por donativos de particulares, sendo o restante proveniente essencialmente de receitas próprias. Apesar de o Met ser uma das maiores salas de ópera do mundo – 3800 lugares –, de registar taxas de ocupação de 80-90% e de ter descoberto uma apreciável fonte de receitas nas transmissões directas Met Opera Live in HD para salas de espectáculos de todo o mundo (que, na temporada de 2013-14 chegaram a 2000 salas em 66 países e geraram receitas de 20 milhões de dólares), não seria viável sem o mecenato.

Por comparação, o orçamento de 115 milhões de euros do Teatro alla Scala, de Milão, é assegurado em 60% pela bilheteira e donativos particulares e em 40% por financiamento público – financiamento este que representa ¼ dos subsídios do Estado italiano às artes performativas.

Teatro alla Scala, Milão, numa representação do século XIX

O mecenato já não é o que era

Em 1808, Ludwig van Beethoven recebeu de Jérôme Bonaparte, que o irmão, Napoleão, colocara no trono de Vestefália, uma oferta aliciante para ocupar o posto de Kapellmeister na sua corte, em Cassel. Alarmados com a possibilidade de Beethoven aceitar o convite, três figuras proeminentes da vida cultural vienense – o Arquiduque Rodolfo e os príncipes Ferdinand Kinsky e Joseph Franz Lobkowitz – propuseram entregar a Beethoven uma quantia anual de 4.000 florins para que ele permanecesse em Viena.

Na verdade, desde que se instalara em Viena, em 1792, que a subsistência de Beethoven dependia de patronos: quando o estipêndio que lhe era pago pelo Eleitor de Bona chegou ao termo, o jovem compositor foi apoiado pelo príncipe Lobkowitz, pelo príncipe Karl Lichnowsky e pelo barão Gottfried van Swieten. Em 1800, o príncipe Lichnowsky começou a pagar a Beethoven um estipêndio anual de 600 florins, que deveria manter-se até que Beethoven conseguisse obter um cargo permanente. Beethoven nunca obteve tal posto e o estipêndio foi interrompido em 1806, após o mecenas e o protegido se terem travado de razões – ainda assim, Lichnowsky ficou para a história como dedicatário de obras notáveis como as sonatas para piano n.º 8 op.13 e n.º 12 op.26 e a Sinfonia n.º2.

Beethoven retratado em 1801 por Carl Traugott Riedel

O príncipe Lobkowitz manteria o seu apoio durante um período mais longo, sendo recompensado com a dedicatória da Sinfonia n.º 3, do Triplo Concerto para violino, violoncelo e piano e do ciclo de Lieder An die ferne Geliebte. Outro mecenas de relevo foi o conde Razumovsky, cujo nome ficou ligado à colecção de quartetos de cordas op.59 e partilhou com Lobkowitz as dedicatórias das Sinfonias n.º 5 e n.º 6.

Mas o maior patrono de Beethoven foi sem dúvida o Arquiduque Rodolfo, filho do imperador Leopoldo II, que se tornara aluno de piano de Beethoven em 1804, com apenas 16 anos, e cujo apoio continuado Beethoven retribuiu dedicando-lhe 14 obras, algumas delas de primeira grandeza, como os Concertos para piano n.º 4 e n.º 5, as sonatas para piano n.º 26 op.81 Les adieux, n.º 29 op.106 Hammerklavier e n.º 32 op.111, a Sonata para violino e piano n.º 10 op.96, o Trio com piano n.º 7 op.97 Arquiduque, a Missa Solemnis e a Grande Fuga op.133.

O Arquiduque Rodolfo, retratado por Johann Baptist von Lampi

O facto de Fryderyk Chopin ter sido um pianista excepcional poderá levar a supor que a sua principal fonte de rendimento eram os concertos públicos. Porém, Chopin não gostava de tocar em público, preferindo tocar para amigos e conhecidos no ambiente distendido e informal dos salões particulares e da sua própria casa, de forma que foi reduzindo as aparições públicas – no último período da sua vida, passou a dar apenas um concerto por ano na Salle Pleyel. A sua reputação como pianista de concerto assentou, por incrível que possa parecer, num total de apenas 30 aparições públicas.

Chopin toca para os Radiziłł, uma família aristocrática polaca, quadro de Henryk Siemiradzki, 1887. A Introdução & Polonaise brillante op.3 foi composta por Chopin para o príncipe Antoni Radiziłł, um violoncelista amador, e para a sua filha Wanda, que tocava piano

Chopin só conseguiu escapar à pressão e desgaste dos concertos porque angariou um vasto leque de alunos de piano de algumas das famílias mais abastadas da Europa, que pagavam generosamente pelas lições. Os dedicatários das obras de Chopin espelham bem o meio do qual dependia financeiramente: o banqueiro Auguste Léo; o barão de Stockhausen; as baronesas de Billing, de Rothschild e de Ivry; o Conde de Perthuis; as Condessas de Apponyi, de Lobau, de Perthuis, de Furstenberg, Esterházy, Delphina Potocka, Laura Czosnowska, Alexandrine de Moriolles, Rosa Mostowska, Paulina Platter e Victoria Skarbek; as princesas de Beauvau, de Wurtemberg e Catherine de Souzzo; e ainda a esposa do general Sowinski e a filha do almirante Duperré.

Chopin fotografado por Louis-Auguste Bisson, c.1849

É provável que Tchaikovsky não tivesse tido oportunidade de compor muitas das suas obras se em 1877 o seu destino não se tivesse cruzado com o de Nadezhda von Meck, viúva de um magnata dos caminhos-de-ferro e empenhada patrocinadora das artes, que já tinha contratado o jovem Claude Debussy para ensinar piano às filhas (vínculo que terminou quando Debussy pediu uma delas em casamento) e acolhera em sua casa o violinista polaco Henryk Wieniawski quando este adoeceu.

Após ter encomendado a Tchaikovsky algumas peças – hoje desaparecidas ou esquecidas – Meck propôs pagar ao compositor um generoso estipêndio anual de 6.000 rublos, que permitiu a Tchaikovsky deixar o seu posto de professor no Conservatório de Moscovo e consagrar-se à composição a tempo inteiro. O estipêndio foi pago durante 13 anos – até que em 1890, Meck, alarmada com algumas perdas financeiras, o suspendeu abruptamente – e ficou registado em 1200 cartas. A relação entre Meck e Tchaikovsky foi estritamente epistolar, pois uma das condições que ela impôs para o patrocínio foi nunca se encontrarem.

Nadezhda von Meck

A quem indague onde estão os Beethovens e os Tchaikovskys do nosso tempo poderá retorquir-se com outra pergunta: onde estão os príncipes Lobkowitz e as Nadezhdas von Meck do nosso tempo? Quem poderá hoje desempenhar o papel de Vincenzo Gonzaga?

Os ricos e poderosos de hoje são muito mais ricos e poderosos do que os seus predecessores, mas a forma de afirmar o estatuto e impressionar os rivais deixou de passar pelas artes, domínio do qual pouco sabem e em que têm pouco interesse. Alguns são, é verdade, coleccionadores de quadros e esculturas, não pelo prazer estético dos coleccionadores de antanho, mas como mero investimento.

A apoiar uma orquestra sinfónica, os milionários de hoje preferem adquirir um clube de futebol de uma das grandes ligas europeias, a criar bolsas para jovens compositores preferem comprar um iate novo, se dão uma festa na sua mansão mais depressa contratam Beyoncé do que um grupo de teatro para representar Aristófanes, entendem que, para abrilhantar um aniversário, uma estrela da NBA vale bem uma vintena de poetas e não precisam de encomendar uma missa para a salvação da sua alma pois não são atormentados por remorsos ou pelo temor das chamas infernais.

Eclipse, o iate de 162 metros e 500 milhões de dólares de Roman Abramovich

Cultura vs. Betão

A despesa do Estado com a cultura varia muito consoante os países. Nos EUA, que têm uma tradição forte de mecenato e de ausência do Estado, a despesa pública com cultura foi, em 2017, de 0.82 € por habitante, uma quantia tão irrisória que faz a despesa do Estado polaco, com 52 € per capita, parecer generosa, e torna astronómicos os 400 € per capita que o Estado dinamarquês gastou em cultura no mesmo ano.

Nos últimos anos, começou a ser apontado como desejável que pelo menos 1% do orçamento de Estado fosse consagrado à cultura. Porém, se a França ultrapassou em 2017 esta fasquia, com 1.1%, Portugal fica-se, no orçamento de 2018, pelos 0.2%. Mas como se chegou ao valor de 1%? E serão as despesas em cultura todas comparáveis quando o conceito de cultura tem fronteiras tão vagas?

Auto-retrato aos 63 anos, por Rembrandt Harmenszoon van Rijn: quando pintou este quadro em 1669, a poucos meses da sua morte, o pintor vivia na miséria

Recentemente, Catarina Martins, que já reclamava maior despesa do Estado na área da cultura antes da polémica das últimas semanas em torno dos concursos de apoio às artes, trouxe para o debate político um curioso entendimento da aritmética ao tentar demonstrar a exiguidade do orçamento para a cultura com o argumento de que “se arredondarmos 0.2% dá zero”. Bem, se arredondarmos 0.4% também dá zero, o que levaria a concluir que não vale a pena duplicar o orçamento da cultura. Num mundo habitado por 7.600 milhões de pessoas, a percentagem de portugueses é de 0.13%, o que, arredondado, também dá zero, de onde poderá inferir-se que se o país se afundasse subitamente no Atlântico não se perderia nada.

Mesmo quando não se usa aritmética criativa, reduzir os debates sobre orçamentos para a cultura e para a criação artística a guerras de números não produz grandes resultados, pois muitos dos dados estão longe de corresponder à realidade e boa parte das somas que se afirma terem sido gastas na cultura pouco ou nada fazem por ela.

“A arte da pintura”, por Johannes Vermeer, c.1666-68. O pintor holandês desfrutou no seu tempo de um modesto reconhecimento, que se circunscreveu à sua cidade de Delft e a Haia (Den Haag). Como era um pintor lento e perfeccionista e usava pigmentos caros, a actividade não era lucrativa e, ao falecer, legou à mulher e os filhos dívidas por pagar

Se uma autarquia com um orçamento anual de 100 milhões inaugurar um centro cultural no valor de 10 milhões de euros, pode bazofiar-se de consagrar (no mínimo) 10% do orçamento à cultura. Porém um centro cultural de 10 milhões de euros, por si só, nada faz pela cultura, embora faça muito pelo sector da construção civil. A sua construção traz alegrias e rendimentos a quem comercializa revestimentos em mármore e instala caixilharia de alumínio, mas não melhora as perspectivas de carreira de artistas plásticos e companhias de teatro. Alguns executivos foram acusados de ter investido apenas na “cultura do betão” – pontes, auto-estradas, rotundas –, descurando a “verdadeira cultura”, mas vai-se a ver e muito do investimento em cultura de que muitos responsáveis políticos se ufanam significa sobretudo mais betão. Portugal ganhou nas últimas décadas uma profusão de equipamentos culturais que só conheceram alguma animação do dia da inauguração e que vegetam escandalosamente sub-aproveitados.

O que importa aos artistas e ao seu público é o uso que o equipamento cultural tem e as dinâmicas que gera e o que é típico na realidade autárquica portuguesa é que uma estrutura que custou 10 milhões de euros a erguer tenha um orçamento anual de funcionamento de 100.000 euros – o que é tão absurdo como alguém comprar um equipamento de home cinema no valor de 2000 euros e depois apenas adquirir anualmente um filme em Blu-ray para dele desfrutar. Na realidade, é bem pior, porque dos 100.000 euros do orçamento anual a maior parte não servirá para pagar os artistas mas sim despesas de funcionamento: iluminação, água, ar condicionado, limpeza, segurança, manutenção, divulgação de eventos, etc. É bem provável que os ordenados dos funcionários municipais vinculados ao equipamento excedam largamente o dinheiro gasto com artistas.

“O turbilhão dos amantes”, por William Blake. A gravura faz parte de uma série sobre a Divina Comédia em que Blake trabalhava quando faleceu, em 1827. A viúva teve de pedir dinheiro emprestado para pagar o funeral

Há também a considerar que sob os gastos na rubrica “cultura” cabem coisas tão diversas como a edição do catálogo de uma exposição de Robert Frank e a de um livro de versos de pé-quebrado de um poeta popular de Curral das Burras, um concerto de música barroca pelo ensemble Café Zimmermann e a contratação do acordeonista MIDI Tozé Malaquias para animar a Festa das Chouriças, uma exposição de desenhos de Egon Schiele e a mostra de quadros de flores prensadas dos alunos da Universidade Sénior, a aquisição de uma edição original de 1665 das Obras métricas de D. Francisco Manuel de Melo e o desentupimento das instalações sanitárias da biblioteca municipal.

Nem todas as artes são iguais

Há formas de arte que são, pela sua natureza, mais dispendiosas do que outras. É o caso da ópera e do cinema, que, no actual contexto europeu, são inviáveis do ponto de vista comercial e dependem de forte apoio estatal.

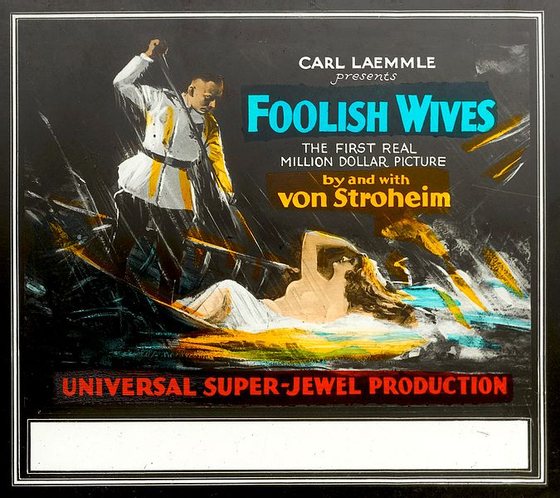

Foolish wives (1922), com realização de Erich von Stroheim, foi o primeiro filme da história a custar um milhão de dólares – e tratou de se publicitar com base nesse record

Já a escrita apenas requer um computador – ou caneta e papel, para os mais apegados a velhos usos – pelo que se depreende que não precisa de ser apoiada. Esta perspectiva contribui para que as bolsas de criação literária, embora absorvam uma pequena fracção do orçamento da cultura, tenham tido uma existência conturbada e muito intermitente. Porém, muito poucos escritores em Portugal conseguem viver dos direitos de autor dos livros que publicam e boa parte dos tops de vendas estão ocupados com livros não de escritores mas de figuras mediáticas que escrevem (ou emprestam o nome para um produto congeminado pela editora e escrito por um ghost writer). A escrita, se for praticada a sério, consome imenso tempo e os escritores não têm actividades periféricas que possam gerar rendimentos, ao contrário de um actor de teatro que pode fazer telenovelas. Os escritores são regularmente solicitados para ir a escolas falar da sua obra e inculcar nos jovens o gosto pela leitura, mas espera-se que o façam pro bono, como se o seu tempo não tivesse valor, quando o tempo é o recurso crítico de quem escreve.

É também paradoxal que nunca se tenha contestado que o Instituto do Cinema e Audiovisual subsidie a escrita de argumentos – que também não requerem mais do que um computador – e se torça o nariz às bolsas de criação literária.

O fraccionamento dos apoios do Estado às diversas formas de expressão artística decorre não só das necessidades reais de cada uma delas como da sua capacidade reivindicativa dos seus praticantes. Os escritores, isolados, meditativos, ensimesmados e caseiros, nunca conseguirão sair para a rua e unir-se num coro assertivo, enquanto que, pela natureza da sua profissão, os actores de teatro possuem esprit de corps e são exímios a criar alvoroço.